- +1

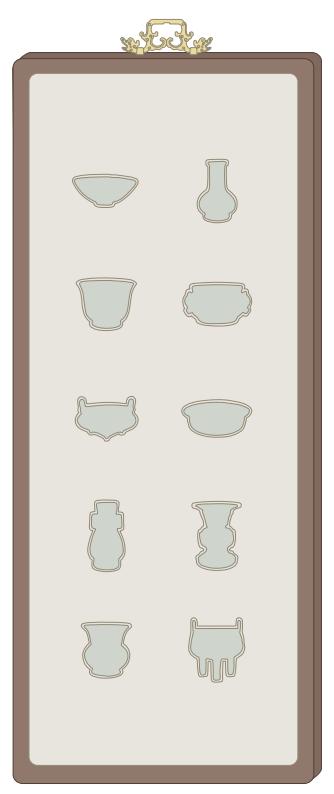

瓷中奧妙

很多人都知道觀復博物館內有一件鈞瓷掛屏是馬未都先生收藏的重要藏品,現在常年展示在博物館的渠清書屋內。

觀復博物館 渠清書屋

屏者,原為遮擋之器,漸為室內裝飾家具;掛屏上墻,既保留了裝飾功能又不占空間,深受明清以來文人的喜愛。鈞瓷殘片以其高貴的身份,鑲嵌為屏,化腐朽為神奇,在民國年間的上流社會風靡一時。

四十幾年前,我在北京一家專營舊物的商店看見了它,灰塵滿面地戳在一角……

終于有一天老師傅對我說:“你想要,可以付人民幣。”當時人民幣與外匯人民幣的比價是2:1,我雞啄米似地點頭,然后去銀行取錢。一千六百元在那個日子里,恰巧是買一臺家家夢寐以求大彩電的錢,我揣著錢,回家拿了一塊毯子,返回了商店。

這件當時在我眼中是國寶級的藏品終于歸我了,包上毯子捆在我的自行車后,高興得難以自持,回家掛在狹小的屋子,蓬蓽生輝,那段日子,我每天都會在鈞瓷掛屏前站上一會兒,欣賞它那無盡無言的美。

——馬未都

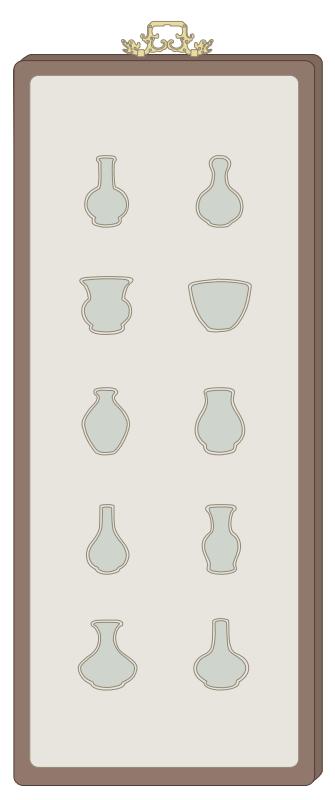

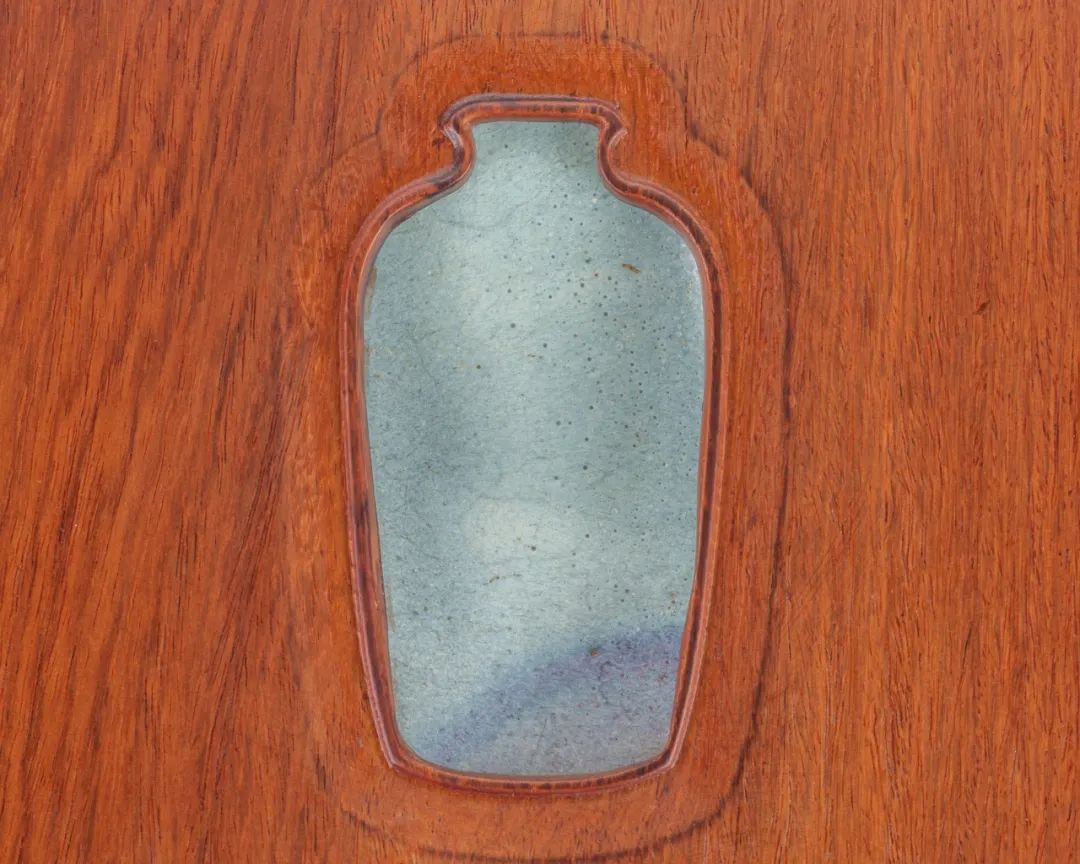

民國 鈞瓷掛屏

觀復博物館藏

對于這件藏品的收藏經歷馬未都先生在不同的場合都做了精彩的講述,觀復以此為緣起契機,廣為收羅金元時期均窯舊瓷殘片,集綴成屏。因殘瓷適用難覓,且值高價昂,最終成套寥寥,但亦算脈承古人雅事,薪薪相傳,終成《觀復九宮·鈞瓷掛屏》,讓金元時期的鈞瓷碎片重獲新生。

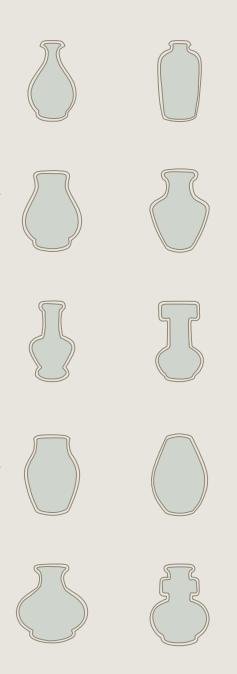

觀復九宮鈞瓷掛屏一組四扇,是“形”與“色”的雙重視覺享受。

“形”是因以造型各異的博古圖形為飾。

博古紋是中國傳統裝飾中高逸清雅的一種典型紋樣。

博古即指古代器物,凡以鼎、尊、彝、瓷瓶、玉件等用作裝飾時,均稱“博古”,以此寓意清雅高潔。

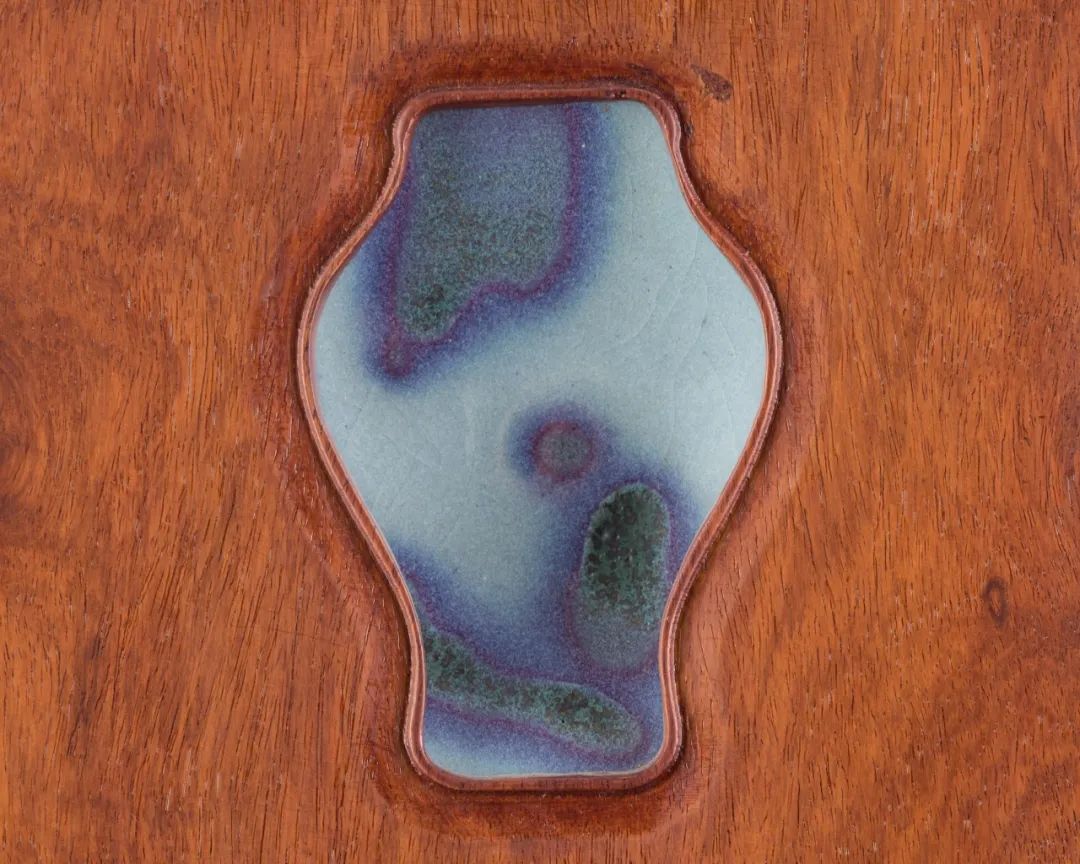

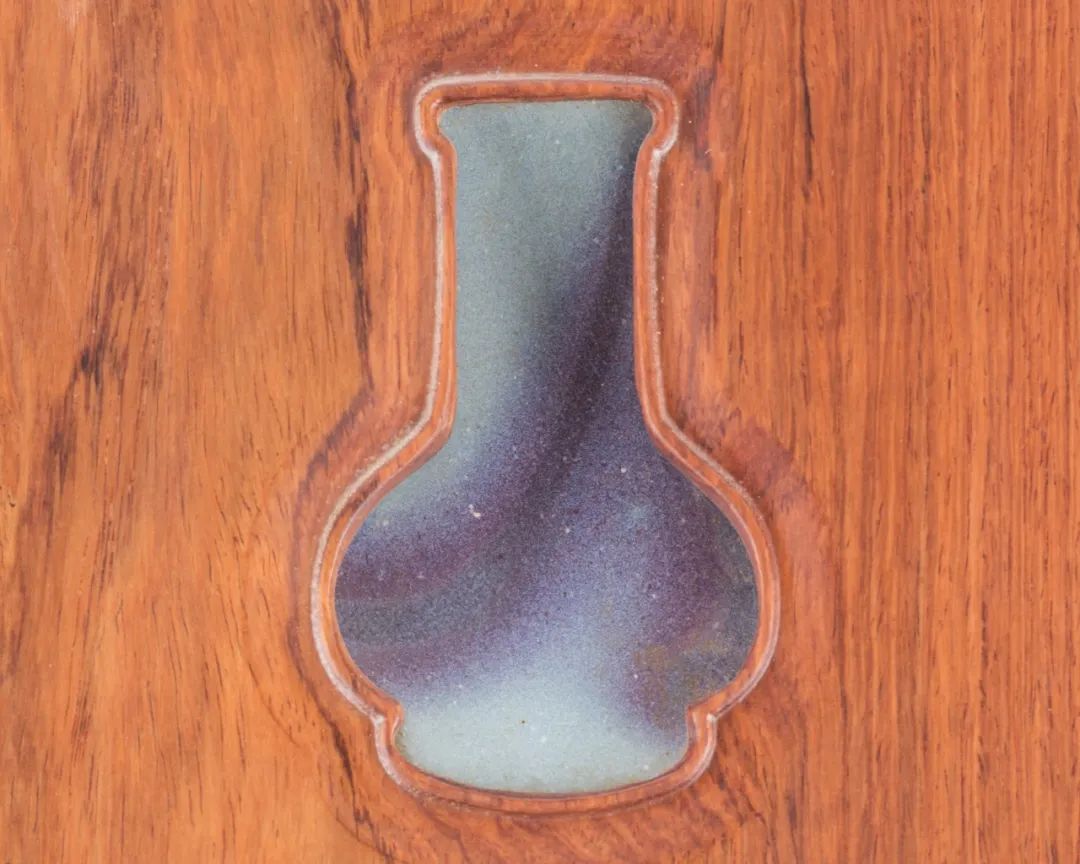

“色”是因內鑲裝金元時期鈞窯瓷片,宛如是在博古架上擱置了各式各色古董珍玩。

所嵌鈞瓷釉色變化多端,見之令人如癡如醉。

月白、天青、玫瑰紫、海棠紅,各具呈現,美輪美奐。

屏(一)

桃形

此形初視似磨圓之三角,廓形隨意不拘,恰寓人生率真自我,收鋒斂芒,圓融通達。亦似一壽桃,古鈞瓷片之或青或紅,如碩桃未熟將熟,借桃寓壽,是意“大富貴亦壽考”。

清乾隆 剔彩暗八仙紋桃形蓋盒

觀復博物館藏

石榴尊

此形取自觀復博物館藏《清乾隆銅胎掐絲琺瑯鏨胎石榴尊》,原器呈石榴形,口瓣綻開,溜肩豐腹,斂足。石榴原產于古安息國,因漢代張騫出使西域帶回中原。石榴因其多子,古人認為多子多福,亦有喜慶吉祥之美意。

清乾隆 銅胎掐絲琺瑯鏨胎石榴尊

觀復博物館藏

墩式碗

此形取自觀復博物館藏《清嘉慶粉彩三多紋墩式碗》,墩式碗因其直口深腹,底足大。造型豐滿,穩重大方,故名。墩式碗一說由缽盂演變而來,始見于唐五代的越窯器。三多紋為傳統吉祥紋飾,典故源于《莊子外篇·天地》:“堯觀于華封,華封人曰:請祝圣人,使圣人壽,使圣人福,使圣人多男子”,即多壽、多福、多子之意,亦稱“福壽三多”。

清嘉慶 粉彩三多紋墩式碗

觀復博物館藏

磬形

此形取自觀復博物館藏《清代翡翠磬》,頗似扇形,實為磬紋演變。古人取“磬”與“慶”諧音,寓吉慶之意,磬紋多與蝙蝠紋再加上“壽”字組合成紋樣,寓意福慶永壽。

清代 翡翠磬

觀復博物館藏

葉形

此形取自觀復博物館藏《清代玉雕葉形筆舔》,不具繁細,簡形嬗變,廓形舒意宛轉,屈曲自然圍成一片樹葉的形狀。取“葉”與“業”諧音,寓大業有成,事事順遂。《淮南子·說山訓》亦有“見一葉落而知歲之將暮。” 之佳句,故賦有“一葉知秋”的文雅意趣。

清代 玉雕葉形筆舔

觀復博物館藏

雞缸杯

此形取自觀復博物館藏《清康熙斗彩雞缸杯》,原器系仿自成化斗彩雞缸杯,杯口微侈,壁矮,以雞為主題紋飾,又因其狀似缸,故稱雞缸杯。明代萬歷《神宗實錄》中即有:“神宗時尚食,御前有成化彩雞缸杯一雙,值錢十萬。”的記載。“成杯”存世星稀,為瓷界奇珍。

清康熙 斗彩雞缸杯

觀復博物館藏

廣口梅瓶

此形取自觀復博物館藏《明代琺華纏枝牡丹紋廣口梅瓶》,原器廣口、短頸、豐肩、鼓腹,長腰斂收,近底微撇。通體廓形素靜養目,映襯所嵌鈞瓷片,不論月白抑或瑰紅,均現內斂端莊,雋永俊秀之美。琺華亦稱“琺花”或“法花”,始于元,盛于明,清漸衰,是一種在琉璃的基礎上發展起來的低溫彩釉陶器,魅力獨具。·

明代 琺華纏枝牡丹紋廣口梅瓶

觀復博物館藏

琵琶尊

此形取自觀復博物館藏《清雍正青花封侯圖琵琶尊》,原器唇口微撇,曲頸,溜肩,圓腹,二層臺式圈足,流行于清代,屬陳設器,因其縱剖面形似琵琶,故稱“琵琶尊”。封侯圖是中國傳統寓意紋樣,以象征身居高位,廉潔奉公。構圖中有猴子和蜜蜂,取“封侯”之諧音,反映出古時人們對官祿富貴生活的向往。

清雍正 青花封猴圖琵琶尊

觀復博物館藏

水盂

此形取自觀復博物館藏《五代越窯青釉刻花海浪摩羯紋水盂》,原器斂口,圓唇,弧曲豐腹,整體呈鼓形,至底部展出圈足,甚為精巧。水盂,又稱水丞,其主要作用是為了給硯池添水,稱其為文房“第五寶”。因小巧而雅致,最能體現文人雅士的審美情趣,故多得人喜愛。

五代 越窯青釉刻花海浪摩羯紋水盂

觀復博物館藏

蓋盒

此形取自觀復博物館藏《北宋定窯刻龍紋高裝蓋盒》,原器圓融,形態約簡,借取原器形貌,側視突出其方正之態。圓中有方,莫太過圓滑世故, 要有幾分穩重與堅持;方中有圓,藏起鋒芒,不咄咄逼人。人生智慧盡在方圓并濟之中。

北宋 定窯刻龍紋高裝蓋盒

觀復博物館藏

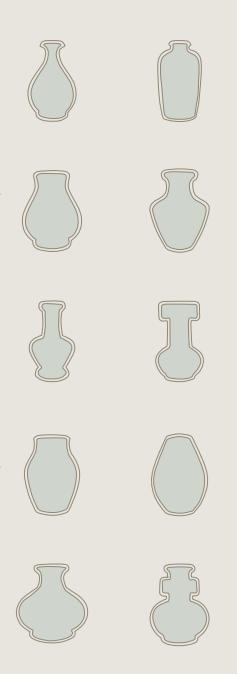

屏(二)

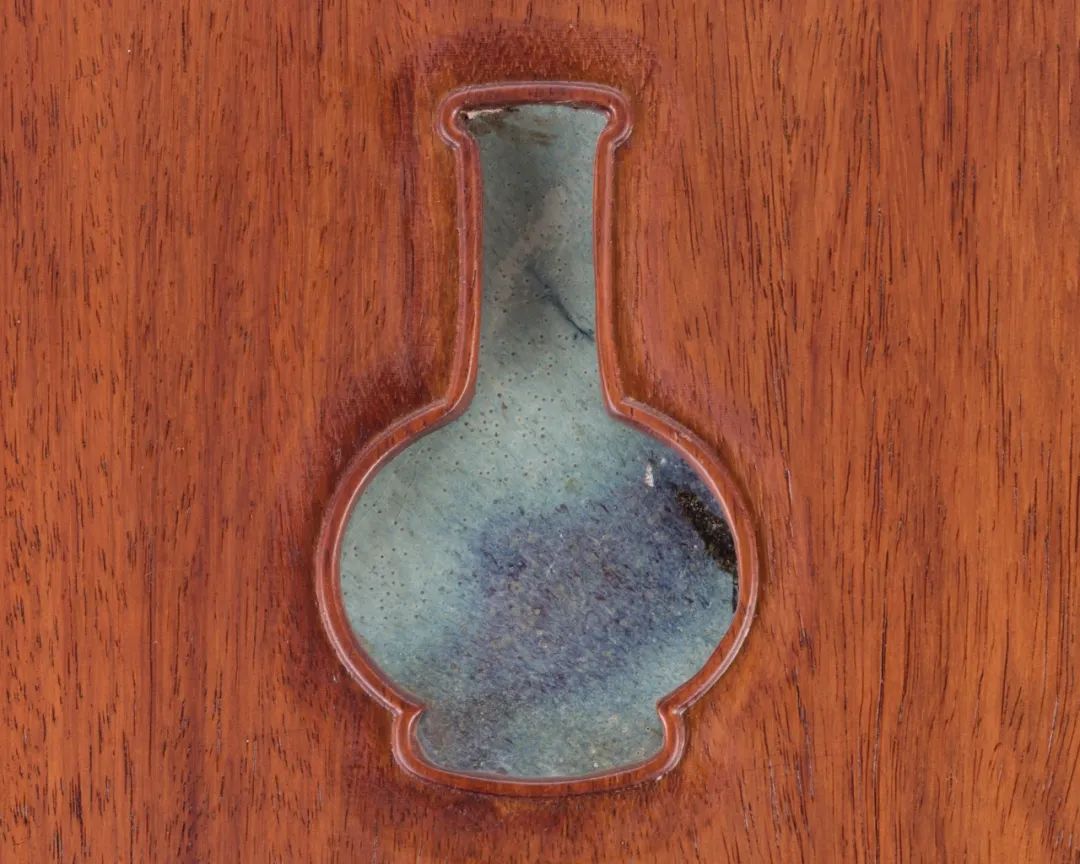

蒜頭瓶

此形取自觀復博物館藏《清康熙冬青釉模印花卉紋蒜頭瓶》,蒜頭瓶源于漢代青銅器造型,器形優雅,長頸垂肩,近口沿處圓鼓如蒜形,故名。其式盛行于明、清兩代,多為陳設器或花器。

清康熙 冬青釉模印花卉紋蒜頭瓶

觀復博物館藏

直頸瓶

此形取自觀復博物館藏《北宋定窯紫釉直頸瓶》,原器造型頎麗秀美,頸長勻細,圓腹高足,宛若少女卓然而立,別具風姿。依形起廓,線條自然清晰,盡顯宋代追求不飾雕琢的純凈之美,以鈞瓷片相映襯,宛若真是個可以插以花枝的案頭花器,雅趣頓生。

北宋 定窯紫釉直頸瓶

觀復博物館藏

侈口尊

此形取自觀復博物館藏《清雍正仿官釉六瓣侈口尊》,原器圓口外敞,短束頸,圓扁腹外鼓,直圈足,器體不大卻頗具敦實之感。廓形所嵌鈞瓷片,或幽青深邃,或瑰魅妍艷,不作任何具象修飾的釉面更是將靜謐雅致的文人氣質烘托到了極致。

清雍正 仿官釉六瓣侈口尊

觀復博物館藏

仰鐘杯

此形取自觀復博物館藏《北齊白釉仰鐘杯》,原器呈撇口直沿,深腹下斂,矮圈足,造型周正秀美,玲瓏可人。依杯形起廓,托以鈞瓷遺珍,借古瓷恬靜瑩潤的釉面,韻擬鐘仰冰霞,廓線條纖流暢,匠出巧若天成,以此博古入屏,樸素中尤有真味。

北齊 白釉仰鐘杯

觀復博物館藏

漢壺

此形取自觀復博物館藏《西漢錯金銀夔鳳紋雙耳壺》,原器壺身敦穩,壺口稍侈,頸部收束,腹部外鼓,下接高圈足。器肩部兩側各有一扣鈕,原應另附銅環,因廓形所需,略作取舍,隱省金燦華美的紋飾,保留簡約大氣的敦厚造型,徽顯博古精妙。

西漢 錯金銀夔鳳紋雙耳壺

觀復博物館藏

橄欖瓶

此形取自觀復博物館藏《宋代耀州窯青釉暗刻弦紋橄欖瓶》,橄欖瓶為傳統瓶式中的一種,其撇口,短頸,肩頸部內收,腹部微鼓,足部斂收,口、底大小相若,頗似橄欖,故名。新石器時代就有相類的尖足小口碩腹陶器用于汲水,后流行于清代,雍正、乾隆時較為常見。

宋代 耀州窯青釉暗刻弦紋橄欖瓶

觀復博物館藏

膽瓶

此形取自觀復博物館藏《清康熙青花仕女嬰戲圖膽瓶》,膽瓶小口長頸,坡肩垂腹,下承圈足,器型修長秀美,觀若懸膽,故名。膽瓶多為花器,始于唐,盛于宋。因其造型典雅優美,給人超凡脫俗的無限情趣,為文人雅士所追捧,故在清代尤為流行,成為陶瓷器型中的經典。

清康熙 青花仕女嬰戲圖膽瓶

觀復博物館藏

長頸瓶

此形取自觀復博物館藏《清康熙郎窯紅釉長頸瓶》,原器長頸,折肩,腹碩豐圓,出圈足,形制修長挺拔,整器于肩部至腹部曲線簡約曼妙,簡約而不簡單,真正體現大道至簡的藝術美感。

清康熙 郎窯紅釉長頸瓶

觀復博物館藏

荸薺瓶

此形取自觀復博物館藏《清乾隆窯變紅釉荸薺瓶》,荸薺瓶為清代流行的一種瓶式,多為賞器或花器,粗長頸,扁圓腹,因其狀如荸薺而得名。清代康熙年間首創,雍正官窯多有燒造,且形制規范考究,很接近賞瓶的器形。

清乾隆 窯變紅釉荸薺瓶

觀復博物館藏

鳳尾尊

此形取自觀復博物館藏《清康熙五彩喜上梅梢紋大鳳尾尊》,原器造型優美,大口外撇,長頸漸收,鼓腹下斂,足底外傾,其大口向外張開呈鳳尾狀,造型殊異,俗稱“鳳尾尊”。鳳尾尊是由元、明時期的花觚演變而來,是花觚的一個變種。康熙年間的鳳尾尊,整體風格雍容華貴,嬌艷富麗,高貴典雅,氣度不凡。

清康熙 五彩喜上梅梢紋大鳳尾尊

觀復博物館藏

屏(三)

長頸鼓腹瓶

此形取自觀復博物館藏《清乾隆茶葉末釉長頸鼓腹瓶》,原器造型古樸清麗,小盤口,高直頸,頸中兩道弦紋,圓球形腹,高圈足。通體以茶葉末釉為飾,釉汁瑩潤失透,呈鱔魚黃色,深沉凝重,耐人尋味,極具古意。依此形廓,略加約簡,襯嵌古鈞瓷片,其釉面所泛歲月寶光,神秘含蓄,華美醇滋若此,如玉之出于昆侖。

清乾隆 茶葉末釉長頸鼓腹瓶

觀復博物館藏

花口盞

此形取自觀復博物館藏《金代定窯白釉印花魚藻紋花口盞》,原器為茶盞,敞口微撇,口下漸收,曲斜壁,矮圈足,呈斗笠狀。盞口形出六朵花瓣,秀氣中不乏剛勁,尤如盛開仰蓮,整體淡雅清新,古韻綿長。依此廓形嵌鈞瓷古片,釉色溫斂柔和,裊裊婷婷,真如遺世獨立之美人。

金代 定窯白釉印花魚藻紋花口盞

觀復博物館藏

花神杯

此形取自觀復博物館藏《清康熙青花五彩十二花神杯》,其杯型為花神杯造型,撇口、深腹、淺圈足,形如鈴鐺,造型規整優美。花神杯器型源自《清康熙青花五彩十二花神杯》,其十二件為一套,一杯一花,腹壁一面繪畫,另一面題詩,詩句出自唐詩。每只杯上繪一種應時花卉,指代歷史上的著名女性,并題上相應的詩句,慣稱“十二月花神杯”。

清康熙 青花五彩十二花神杯

觀復博物館藏

魚耳爐

此形取自觀復博物館藏《元代哥窯魚耳小香爐》,原器造型仿商周青銅禮器簋,外形輪廓線上斂下豐,勾勒出端莊飽滿的體態,腹兩側對稱置抽象魚形耳,下承圈足,造型古樸典雅。魚耳爐因爐身兩側置魚形耳而得名,是宋代哥窯瓷器中的名品。元、明及清均有仿制。

元代 哥窯魚耳小香爐

觀復博物館藏

折沿洗

此形取自觀復博物館藏《清乾隆礬紅粉彩魚藻紋折沿洗》,原器廣口折沿,寬唇,弧壁腹,平底無足,整體規整精致。洗這類器物是由青銅器演變而來,多為折沿。折沿洗是流行于漢晉時期,亦稱“折沿盆”。漢代多于腹部飾弦紋或鋪首,晉時以素面為主,宋代南北瓷窯均有燒制,及至明代清,器型代繼流芳,有青花、五彩、斗彩、粉彩等品種。

清乾隆 礬紅粉彩魚藻紋折沿洗

觀復博物館藏

沖耳爐

此形取自觀復博物館藏《清代沖天耳三足銅爐》,原器爐身較扁,沿唇外侈,短束頸,垂鼓腹,雙沖耳立于沿上,勢稍外傾,耳洞半圓,內底緩平,出三短乳足。周身素面無紋,線條流暢,氣韻凝聚,依此形廓鑿嵌鈞瓷古片,高古奇韻,頗得唐宋風韻。

清代 沖天耳三足銅爐

觀復博物館藏

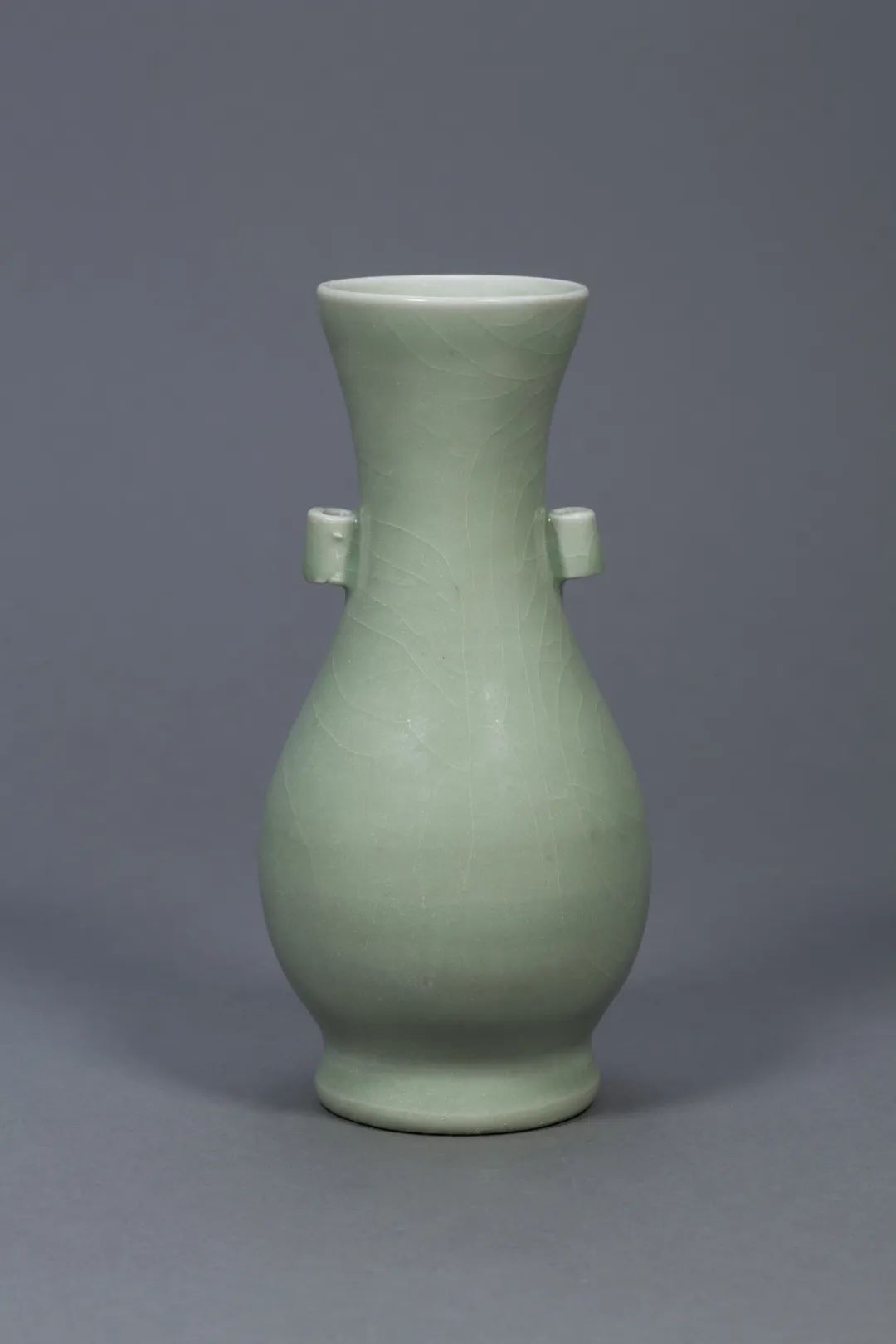

貫耳尊

此形取自觀復博物館藏《元代龍泉窯青釉貫耳尊》,原器仿青銅器式樣,敞口微外撇,短頸內束,腹下部豐滿,高圈足微外斜。頸部兩側對稱置中空筒形耳,俗稱“貫耳”。通體施青色釉,釉面光亮瑩潤,青幽自然,別具一格,為典型的龍泉窯作品。依廓出形,襯以舊鈞,整體寶光內蘊,靜穆古雅,顯見古拙之氣,增添素樸穩重之感。

元代 龍泉窯青釉貫耳尊

故宮博物院藏

花觚

此形取自觀復博物館藏《明景泰銅胎掐絲琺瑯纏枝蓮出戟花觚》,原器侈口長頸,露胎鎏金勾勒,鼓腹上出鎏金四戟,線條挺直,下部起弦唇線,足呈覆鐘式。其造型仿照商周青銅器造型,屬明代貴胄文房花具。銅胎掐絲法瑯是指在銅胎上用細的銅絲掐成圖形,形成立墻后填入各色琺瑯釉料,再經過燒制、打磨、鎏金,最后方得成品。此種工藝在元代已有燒造,至明代景泰年間聲名鵲起,因此后世稱其為景泰藍。

明景泰 掐絲琺瑯纏枝蓮出戟花觚

觀復博物館藏

鼎式爐

此形取自觀復博物館藏《清早期銅灑金鼎式爐》,原器圓口起唇,雙沖耳立于沿上,筒狀腹,飾對稱沖天耳,腹下承三長直立足,形似春秋戰國時期的三足立鼎,極富古風。此爐為精銅鑄造,皮殼溫潤,周身飾以不規則灑金,別無冗飾,簡單的處理使整器氣韻流暢,極具藝術凝聚力。

清早期 銅灑金鼎式爐

觀復博物館藏

渣斗

此形取自觀復博物館藏《清乾隆白釉獸面紋渣斗》,原器造型優美,大口外撇,束頸,圓扁腹外鼓,直圈足,器體不大卻頗具敦實厚重觀感。渣斗,又名奓斗,起源于晉代,宋時為茶道用具,用于盛載茶渣,或放置于床邊和幾案上,以備存納微小廢棄之物。明清時期,其用途有所拓寬,材質也日漸多樣,除原有功用外又用來插花或蓄養菖蒲,為文人雅士所珍。

清乾隆 白釉獸面紋渣斗

觀復博物館藏

屏(四)

梅瓶

此形取自觀復博物館藏《北宋磁州窯白釉黑花纏枝蓮紋梅瓶》,原器小口外侈出唇,短頸,溜肩,瘦長腹,肩腹曲線變化緩和。口徑較一般梅瓶尺寸稍大,通體黑彩纏枝蓮紋裝飾。梅瓶最早稱為“經瓶”,產生之處因其口徑較小,器身修長勻稱,便于儲藏搬運,故多為盛酒器具,后因“口徑之小僅與梅之瘦骨相稱”,明清后多用于陳設插花,逐漸由實用器發展為觀賞器。

北宋 磁州窯白釉黑花纏枝蓮紋梅瓶

觀復博物館藏

玉壺春瓶

此形取自觀復博物館藏《清乾隆青花九獅紋玉壺春瓶》,原器喇叭口、細頸、溜肩、鼓腹,重心略低,線條優美柔和,左右對稱形成“S”形線條。玉壺春瓶于宋代基本定型,最早可上溯至北魏晚期,器型源自西方金銀器與玻璃器,作為酒器或花器使用。玉壺春瓶歷經宋、元、明、清、民國直至現代,經久不衰。

清乾隆 青花九獅紋玉壺春瓶

觀復博物館藏

斂口尊

此形取自觀復博物館藏《清乾隆綠釉斂口尊》,原器體態飽滿,直口微撇,短束頸,溜肩鼓腹,外侈高圈足,通體滿施綠釉,釉面平整光潤,質地細膩勻凈,典雅雋秀的器型與潤澤瑰麗的色釉完美地結合,達到“合于天造,厭于人意”的藝術境界,為乾隆時期單色釉精品。尊,今作樽,原是商周時期的一種青銅盛酒器。

清乾隆 綠釉斂口尊

觀復博物館藏

盤口瓶

此形取自觀復博物館藏《清乾隆銅胎掐絲琺瑯纏枝蓮紋鎏金螭龍盤口瓶》,原器盤口,短頸,折肩,弧腹下斂。頸中卷草紋與肩部鎏金螭龍略省,著重體現,口、頸、肩、腹部自然曲緩的過渡關系。引人注目的是其肩部設計較寬,使器物平添了幾分穩重感。銅胎掐絲法瑯是指在銅胎上用細的銅絲掐成圖形,形成立墻后填入各色琺瑯釉料,再經過燒制、打磨、鎏金,最后方得成品。此種工藝在元代已有燒造,至明代景泰年間聲名鵲起,因此后世稱其為景泰藍。

清乾隆 銅胎掐絲琺瑯纏枝蓮紋鎏金螭龍盤口瓶

觀復博物館藏

投壺

此形取自觀復博物館藏《清乾隆銅瑞獸紋投壺》,原器為黃銅質,通體凸雕花紋,頭部附雙耳,口徑寬大,壺頸修長,整體結構素雅別致,落落大方。現因需略形,僅用形廓線勾勒,仍保留凝重典雅的韻味。投壺游戲源于射禮,是從先秦延續至清末的傳統禮儀和宴飲游戲,古時成年男子不會射箭被認為是有失體面的事情,但是有人確實不會射箭,于是就用箭矢投進酒壺的方式代替,投壺游戲就這樣產生了。

清乾隆 銅瑞獸紋投壺

觀復博物館藏

塔式瓶

詞形取自觀復博物館藏《清道光胭脂地粉彩梅花紋小瓶》,原器洗口,長頸,闊肩豐圓,肩以下漸收,器型雋拔,秀美端莊。近足部外撇,頗見別致。其與清代雍正時期塔式瓶頗為接近,后經延傳,略有嬗變。依此為本還復本來廓形,襯托鈞瓷片之古雅,敷施釉色厚潤猶如凝脂,寶光內蘊,時代特征一如古人所言,氣度非凡。

清道光 胭脂地粉彩梅花紋小瓶

觀復博物館藏

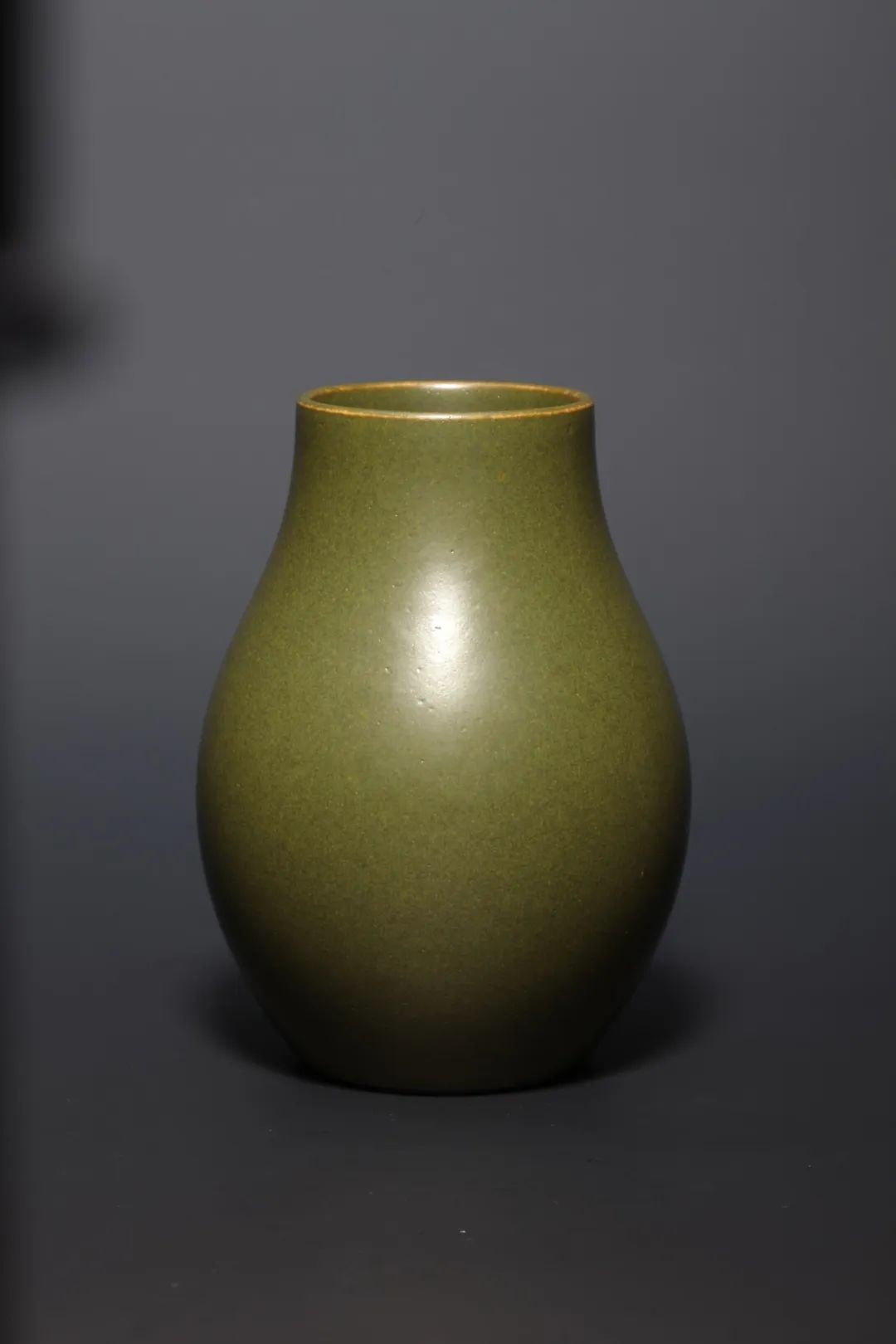

小口尊

此形取自觀復博物館藏《清乾隆茶葉末釉小口尊》,原器仿上古銅器,直口微敞,粗頸鼓腹,腹下漸收至底,造型簡潔古樸,通體施茶葉末釉,釉色黃綠,失透斂光。茶葉末釉最早出現于唐代,當初應是燒制黑釉時偶然產生。清代茶葉末釉創燒于雍乾之際,亦稱“廠官釉”,其釉色有鱔魚黃、蟹甲青等多個品種,因其釉色雅致,頗受文人所鐘愛。

清乾隆 茶葉末釉小口尊

觀復博物館藏

水呈

此形取自觀復博物館藏《金代鈞窯玫瑰斑雞心形水盂》,原器小巧呈雞心狀,小口無頸,溜肩,弧腹下斂,通身施釉,整體造型樸實端莊而不失俊秀。水呈為文房用品,一般為瓷質,外形各異,大多數從外觀看起來像是一個小罐。古往今來,水呈這類小巧雅致的文具,最能體現文人雅士的審美情趣,故屬于品位較高的工藝品。

金代 鈞窯玫瑰斑雞心形水盂

觀復博物館藏

貫耳瓶

此形取自觀復博物館藏《南宋龍泉窯青釉貫耳瓶》,原器造型挺拔俊秀,其腹部矮短,圓如蘋果形,正中向上伸出頸,至頂端管狀雙耳置于高頸兩側,名為貫耳。貫耳瓶最早源于商周青銅器造型,是仿造古代青銅投壺燒制而成。宋代尚古之風盛行,由瓷器模仿或稍加變化的貫耳瓶頗受宋人青睞,多見于宋代官窯、龍泉窯及哥窯所出。

南宋 龍泉窯青釉貫耳瓶

觀復博物館藏

賞瓶

此形取自觀復博物館藏《清代青花礬紅描金粉彩人物故事紋賞瓶》,原器撇口,長頸溜肩,扁圓腹,下承外撇圈足。整器造型敦雅秀麗,飽滿豐碩,線條雋美起伏,曲線玲瓏,襯以鈞窯舊瓷,釉水凝厚瑩亮,濃郁而不失潤澤,深沉華美,寶光內蘊,盡見迤邐之姿。

清代 青花礬紅描金粉彩人物故事紋賞瓶

觀復博物館藏

以此形色美 邀君共賞

歷史一刻不停地向前,留下的是物質,帶有文化特性的物質就是文物。它是一個物證,證明中華民族曾有過怎樣的輝煌,證明人類進步每一步是怎樣的不易,這些信息構成了文明的魅力,這個魅力對于收藏就是我們百思不得其解的真正動力。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司