- +1

聆聽動物園:一周城市生活

如果不僅是觀看,而是傾聽,動物園是否會展現出不同的樣貌?如果聲音也能成為理解動物的方式,我們是否能夠打破人與動物之間單向的凝視,重新建立一種共存關系?

本周我們回顧一場動物園里的聲音地圖漫步活動,由藝術家Terezie ?tindlová和聲音藝術家李奇航共同主持,作為展覽《索引,親密的房間》的延伸實踐,邀請參與者通過聆聽探索屬于北京動物園的聲景生態,鼓勵人們去體驗動物園中被忽略的聲音層次,思考人類與動物之間的關系,以及動物園作為一種文化空間的本質。

(本期主持:劉懿琛)

近期回顧

在踏入北京動物園,聆聽它的聲音之前,或許要先回到一個更根本的問題——我們為什么需要動物園?——這是展覽《索引,親密的房間》試圖探討的議題。

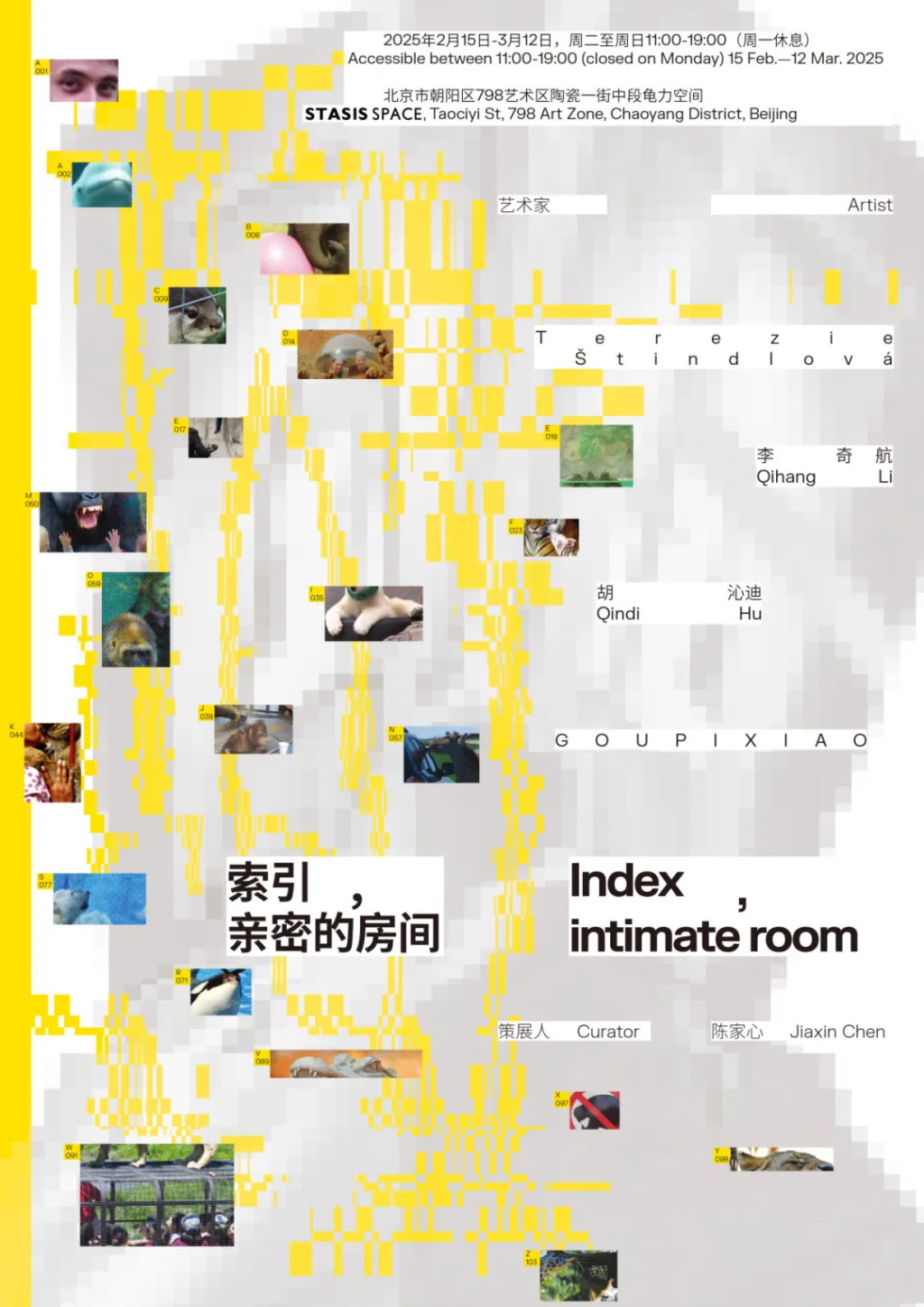

展覽《索引,親密的房間》海報

藝術家Terezie ?tindlová 在她的視覺與文本研究檔案 “ZOO Index” 中,收集并整理了互聯網上的動物園圖像和事件,提煉成一本動物園索引集,并邀請來自不同背景的研究者,從凝視、聲音生態、動物園建筑、寵物等角度,探討人類與動物共存的可能性。

“親密的房間”則是聲音藝術家李奇航等人從個體出發,記錄人與動物之間微妙的情感聯系。展覽以錄音與文字交織,營造出 “烏龜的夢” 等輕柔的聲音體驗,仿佛動物園圍欄上偶然系上的蝴蝶結,細膩而耐人尋味。

兩位藝術家在阿姆斯特丹進行實踐的記錄

如果將“深度聆聽”理解為一種生態實踐,或許能揭示出動物園中潛藏的一些矛盾。此次北京動物園的聲音漫步中,?tindlová 與李奇航共同引導參與者,捕捉那些未曾被注意的聲音,重新思考人與動物的共存方式。

活動伊始,參與者被邀請閉上眼睛,專注聆聽周圍的聲音——人群的交談、動物的叫聲、設備的運轉,甚至風穿過樹葉時的細微振動。他們用形容詞、句子或擬聲詞捕捉這些聲音的特質,并將其記錄下來。

不少參與者對動物懷有深厚的興趣,有些人因童年時在動物園的經歷對這里抱有情感聯結,關注著動物園的現狀,或對聲音本身格外敏感。不同的經驗塑造了他們的聆聽方式,使得每個人記錄的聲音都帶有獨特的個人印記。

參與者閉上眼睛,專注聆聽周圍的聲音

每只動物發出聲音的特質,包括氣息聲、音高和強度,都提供了大量有關性別、年齡、健康狀況、饑餓程度,甚至是發情周期階段的信息。動物園里存在一張隱藏且被編碼的聲音地圖,它影響著各種關系和活動。——《動物園非完整聆聽指南:以聲音生態解放后自然的動物性》

《動物園非完整聆聽指南》是?tindlová收錄在 ZOO Index中的一篇文章。她鼓勵參與者在這份指南的引導下,嘗試用耳朵感知動物園的聲音生態。參與者們來到大象館,用錄音、閉眼傾聽、寫下聲音形容詞的方式記錄自己所聽到的動物之聲。睜開眼睛,再次看到畫面時,記錄自己的感受。

正如指南所示,動物的聲音不僅是一種表達,更承載著生理與社會信息。子非魚,焉知魚——在表述時,許多參與者逐漸意識到,對動物情緒的揣測往往是自身經驗的映射,而聲音漫步正是一個重新調整聆聽方式的契機:

“看到小房間里不斷進食的大象,我想到的是‘禁錮’,后來才知道它一天中有十幾個小時都在進食;看到一動不動的斑馬,我以為它‘死氣沉沉’,但實際上它只是在站著打瞌睡。”

聲音與沉默的邊界在動物園中交錯,觀察動物的行為,聲音成為一種隱形的線索,反映著人類對動物的認知投射。

Terezie為參與者進行《非完整聆聽指南》導讀

象館內,游客趴在玻璃上模擬大象的聲音,但大象一直背對著游客,面朝一個角落。

觀察動物時,專注于自己的心跳。張開手掌,觸摸胸口,想象這個聲音在空間中傳播,在你周圍產生振動。現在,思考這些聲音以圓圈形式擴散,影響他人,以及他人的心跳又會如何影響你。——《動物園非完整聆聽指南》

接下來,參與者各自分散,獨立進行聲音漫步體驗。聲音藝術家李奇航在活動后半程引入了一項特別的實驗——讓參與者通過自己的心跳來感受與環境的聯系。

然而,在這樣嘈雜的環境中,沒有一個人能夠聽到自己的心跳聲。取而代之的是,他們聽到了更大的聲音——人類自身的存在感。

在象館內,游客趴在玻璃上嘗試模仿大象的聲音,而大象始終背對著他們,面朝角落;小朋友們大聲呼喚犀牛的名字,試圖與它對話,但動物始終保持沉默。北京動物園厚厚的玻璃屏障,不僅隔絕了人類與動物的直接接觸,也隔絕了聲音的流通。盡管游客不斷嘗試吸引動物的注意,但所有的聲音最終都只在這一側回響。這些嘈雜的喊叫、模仿的聲音,甚至玻璃上輕敲的節奏,最終映射出的不是人與動物的交流,而是人類想要被回應的愿望,是試圖重新建立聯系的沖動。而這一切,卻在動物的沉默中被無限放大。

一位參與者回憶道:“在這次以聲音為出發點的活動中,卻發現難以由此展開實踐,但也正因如此,動物‘失聲’的現象變得更明顯了。”

小朋友們大聲呼喚犀牛的名字,并嘗試與它對話。玻璃似乎隔絕了兩個世界。

在分享會上,藝術家提到:“我在不同地點的動物園中進行聆聽實踐,但北京動物園尤為直觀地呈現了人類與動物的關系,使我們都深受觸動,并引發了更多思考。”

不少參與者在交流中提及,自己認為動物在一定程度上是被“囚禁”的。動物園的建筑與圍欄,不僅是空間的物理限制,也是一種關系的隱喻。在熊貓館,一位參與者描述道:

“熊貓館整個區域被欄桿圍住,我站在館外透過欄桿看里面的人,里面的人又透過欄桿看熊貓。這種雙向的觀看關系,讓我意識到,我們既是觀察者,也是被觀察者。”

藝術家?tindlová分享她在不同動物園實踐的感受異同

在漫步過程中,看著厚厚的玻璃屏障隔絕了動物的聲音,讓我想起了北卡羅來納動物園。它選擇建造在遠離市中心的郊外地帶,舍棄了大量的游客流量,卻換來了成片的森林與開闊的草原,讓動物可以奔跑、覓食、嬉戲,甚至躲開人類的視線,享受真正的寧靜。在這樣的空間里,動物的聲音不再被人類的喧囂覆蓋,而是回歸了它們本來的生態秩序。

人們為何會再次踏入動物園?動物園的娛樂性是不是必需的?這些思考仍舊縈繞著動物園生長,當我們重新思考如何與動物共享世界,開始聆聽動物的聲音時,也許就能找到一個更平衡的答案。正如展覽所提出的:“動物園的未來,也是人與動物觀念的未來。”

(圖/文 李怡凡,活動主辦方龜力空間Stasis Space成員)

本周主題推薦

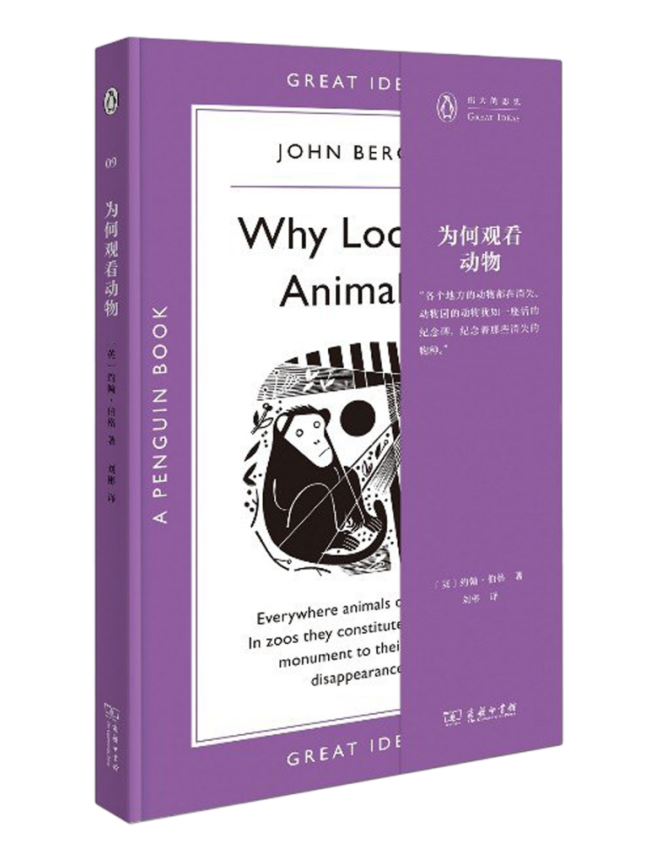

書|《為何觀看動物》

本書以社會學、哲學和文化研究的視角,剖析了人類與動物之間的關系。作者伯格指出,在工業化之前,人類與動物的關系是直接且富有象征意義的,動物不僅是生存伙伴,也承載著文化和精神上的隱喻。然而,在現代社會,動物逐漸被推向文化的邊緣,成為人類的消費品、科學研究或娛樂對象,人類對動物的觀看方式也發生了根本性變化。

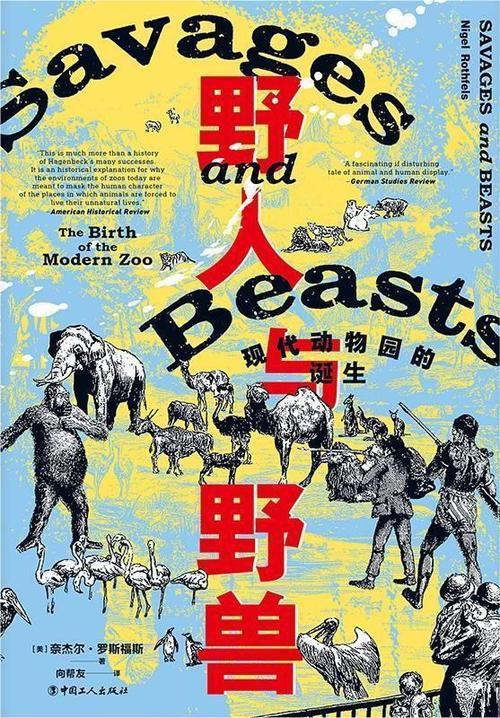

書|《野人與野獸》

本書介紹了現代動物園的起源,重點關注19世紀末到20世紀初卡爾·哈根貝克對動物園改造的革命性貢獻。他通過創新的展覽方式,將動物從鐵籠中解放出來,創造了一種更符合“大自然”景觀的展示模式,同時書中也探討了動物園的倫理問題。

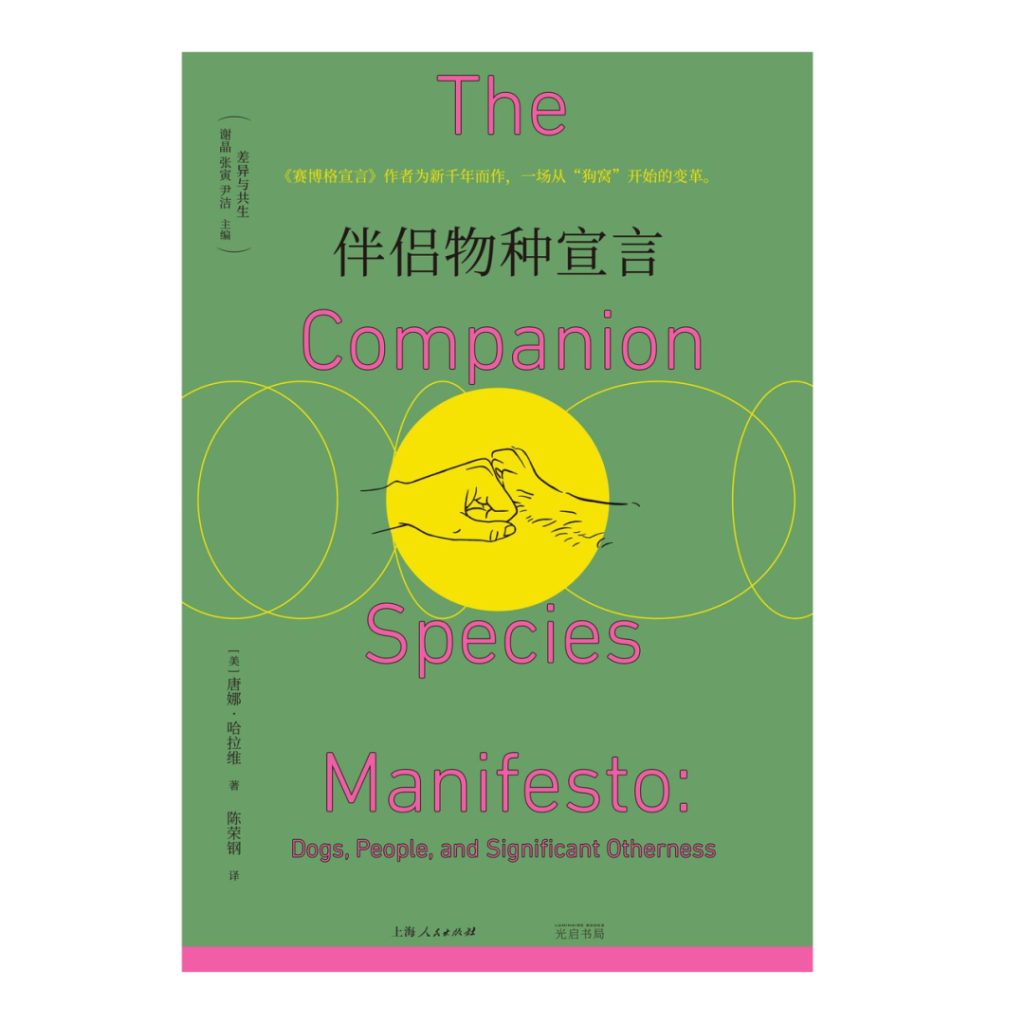

書|《伴侶物種宣言》

本書從人與狗的共生故事出發,揭示人類與動物如何在戰爭、殖民、狩獵、醫療等歷史進程中相互塑造,并探討人類社會如何依賴非人類伙伴共同進化。作者提出了“伴侶物種”這一概念,并指出人與動物的關系并非單向的統治,而是一種復雜的相互構造過程。

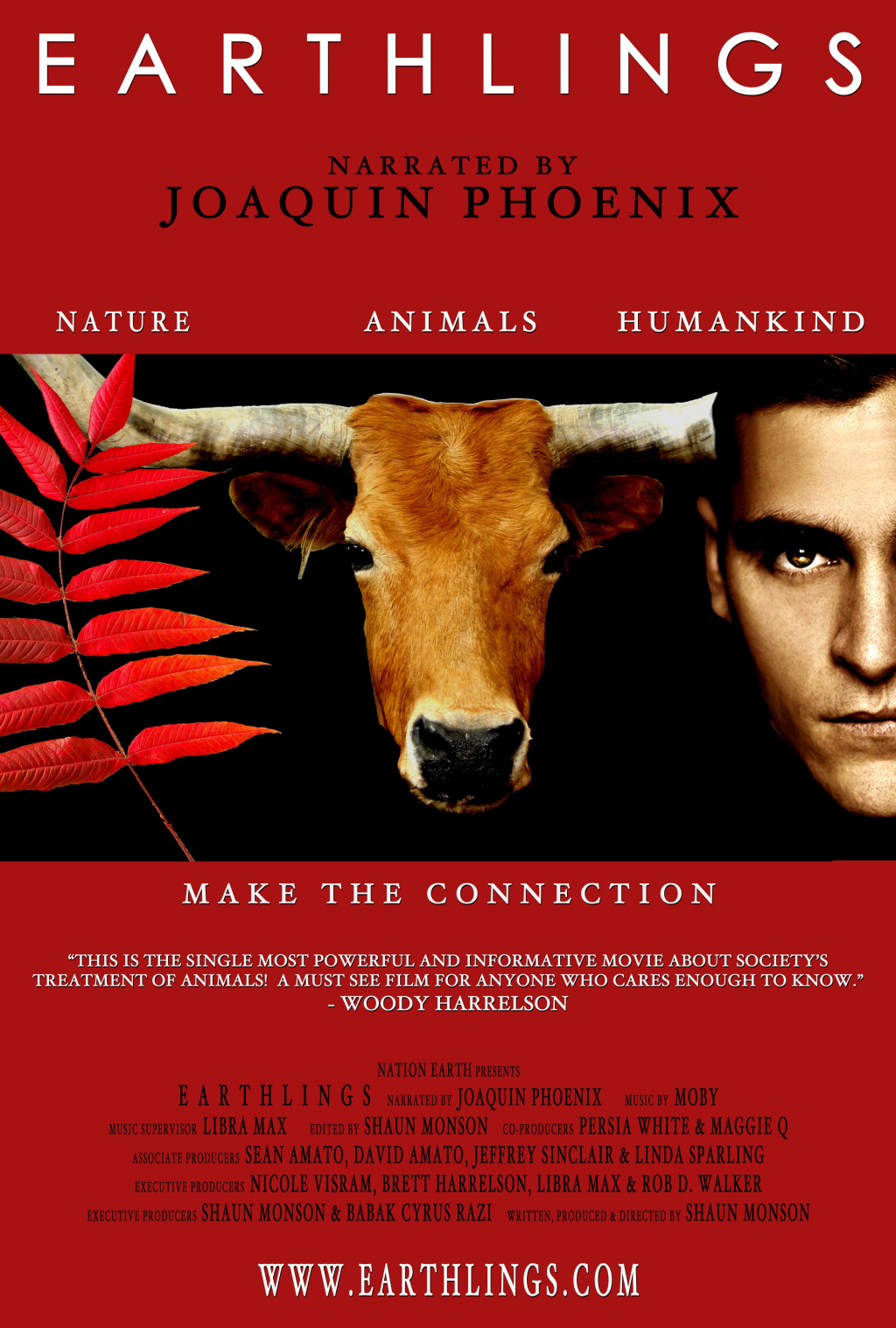

影|Earthlings (地球公民)

影片通過隱藏攝像機記錄了寵物產業、食品生產、皮草與服飾、娛樂業和動物實驗等多個行業的日常運作,展現了動物在現代社會中所承受的痛苦和剝削,引發觀眾對于人類中心主義和動物權利的重要思考。

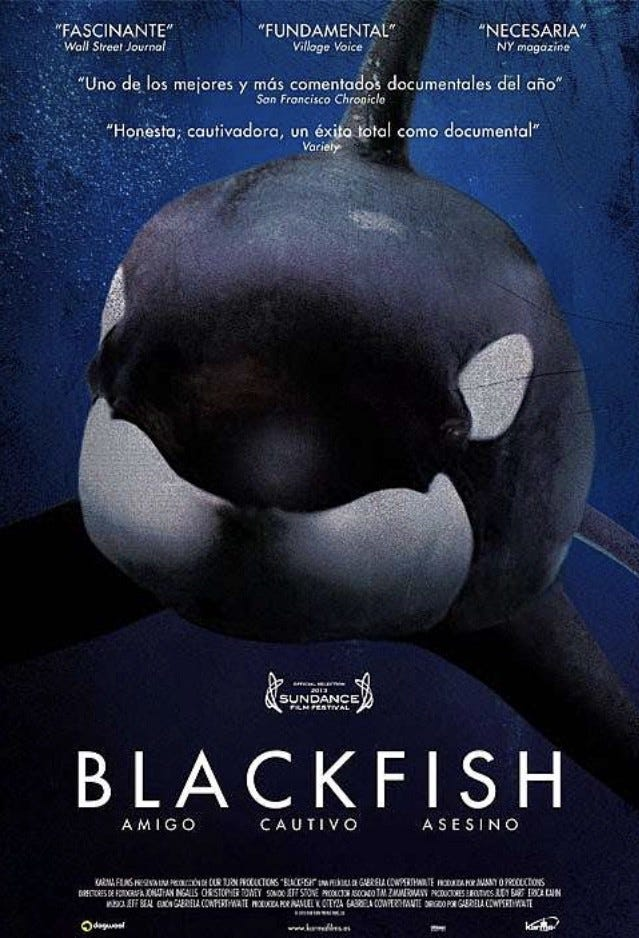

影|Blackfish (黑鯨)

這部紀錄片聚焦于奧蘭多海洋世界的明星虎鯨Tilikum,通過大量真實影像資料,揭示了海洋公園如何美化圈養虎鯨的生活環境,而實際上卻使它們遭受了嚴重的心理和生理傷害,引發公眾對動物權益的關注,并推動多個國家和地區加強對圈養海洋哺乳動物的限制。

影|Zoo Revolution

影片采訪了來自加拿大、英國、美國、德國和澳大利亞等地的動物學家、環保人士、動物園管理者以及動物權益倡導者,為觀眾呈現了對動物園的價值及其爭議探討的不同立場,結合動物園的歷史與未來發展,分析該如何平衡人類的教育需求與動物福祉。

活動推薦

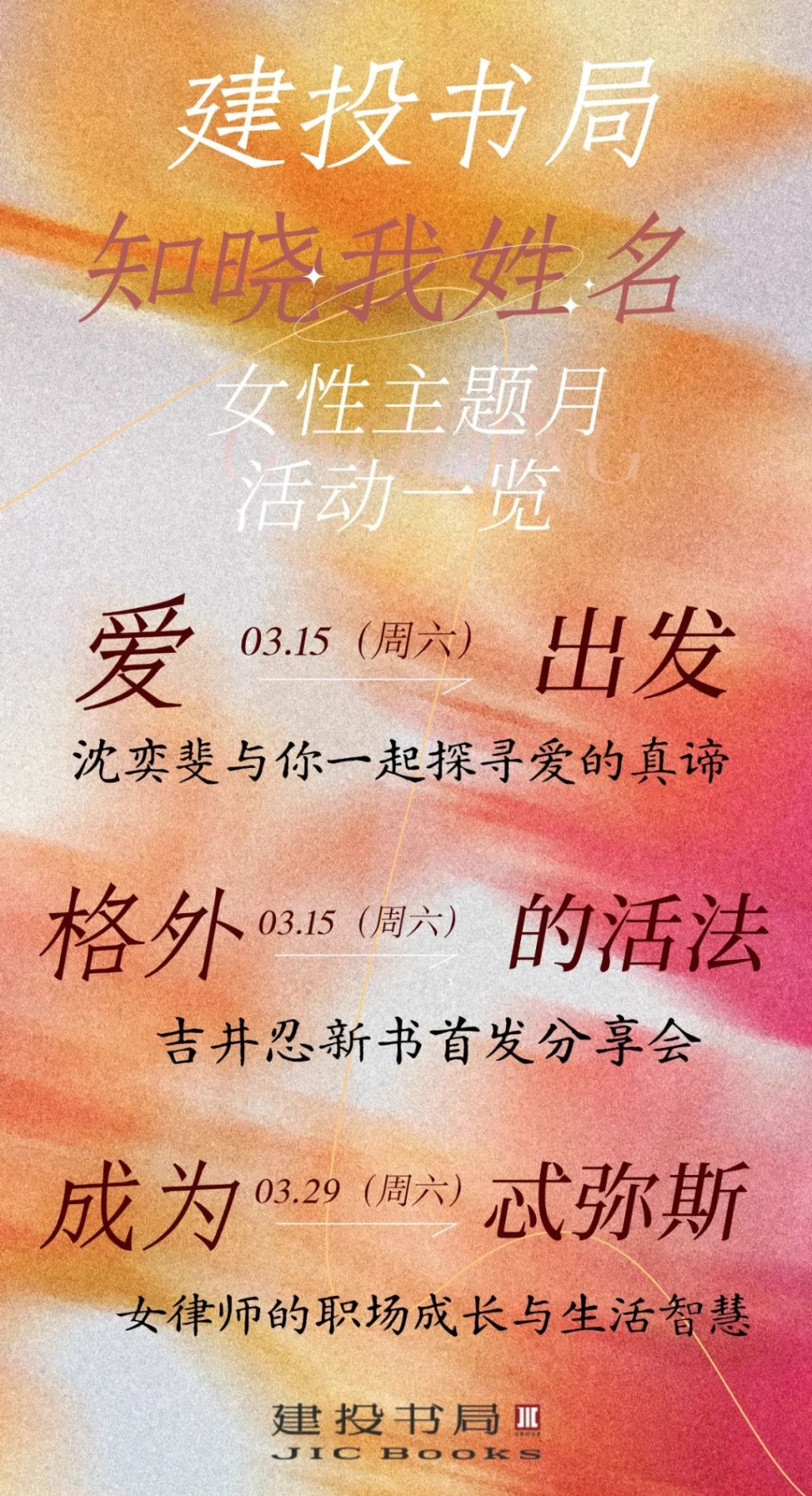

上海·活動|建投書局女性主題月

詳情請關注 建投書局客微信公眾號

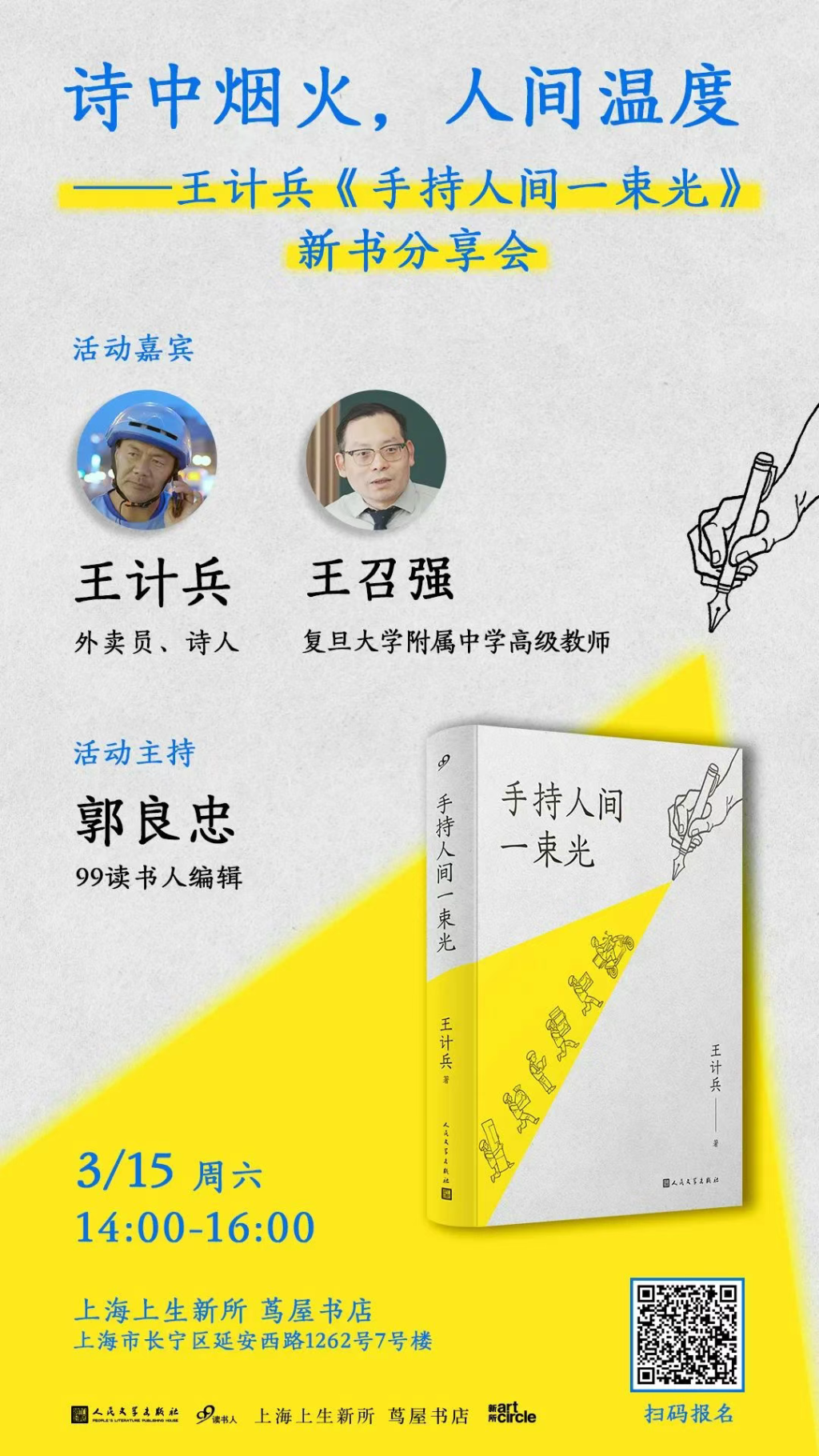

上海·讀書會|王計兵《手持人間一束光》新書分享會

詳情請關注 上海上生新所 蔦屋書店微信公眾號

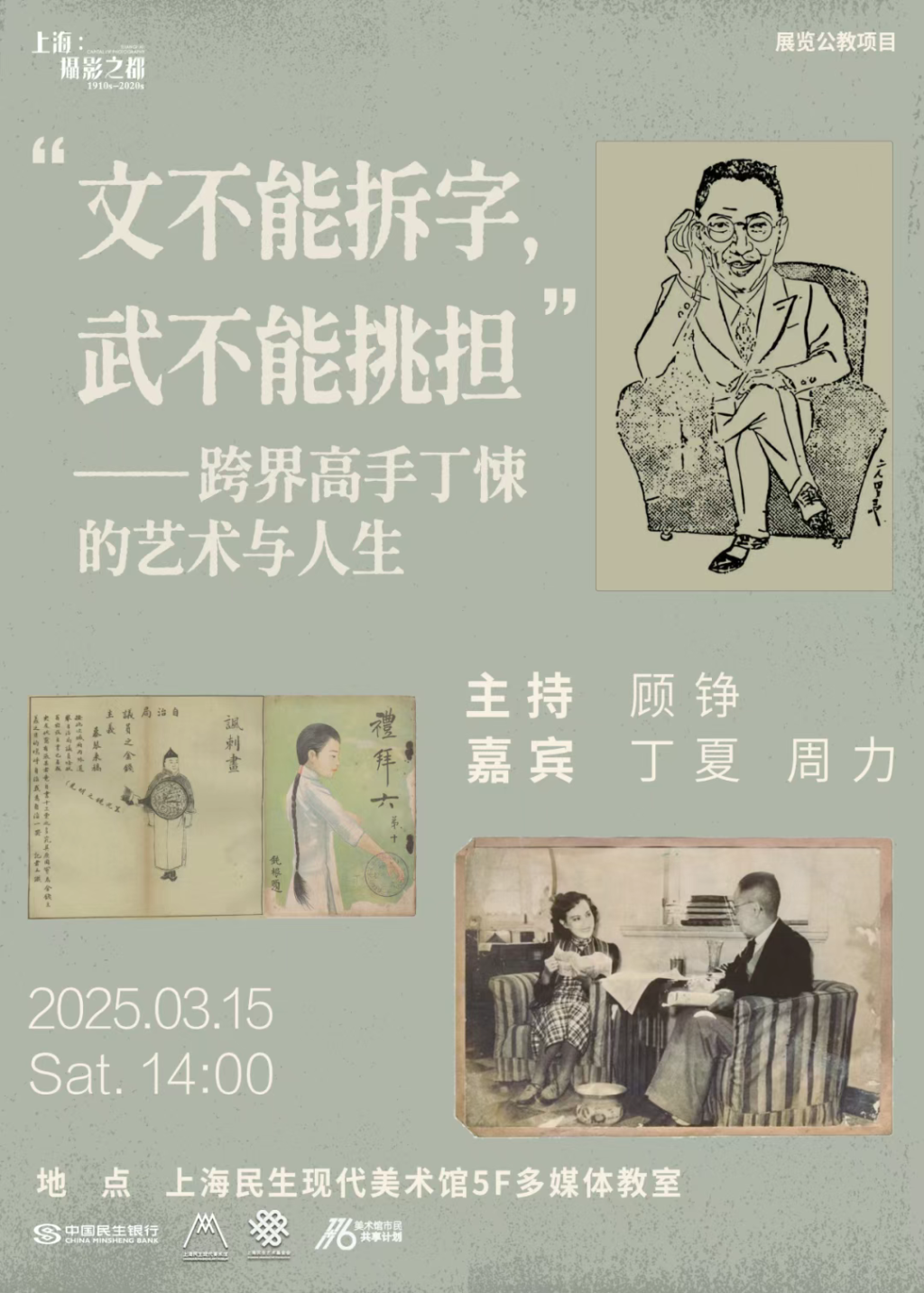

上海·講座|跨界高手丁悚的藝術與人生

詳情請關注 上海民生現代美術館微信公眾號

上海·創作招募|與藝術家共創壁畫,觀察“菌絲生長”的軌跡

詳情請關注 余德耀美術館微信公眾號

上海·設計征集|外灘建筑節2025:上海野餐

詳情請關注 上海外灘美術館RAM微信公眾號

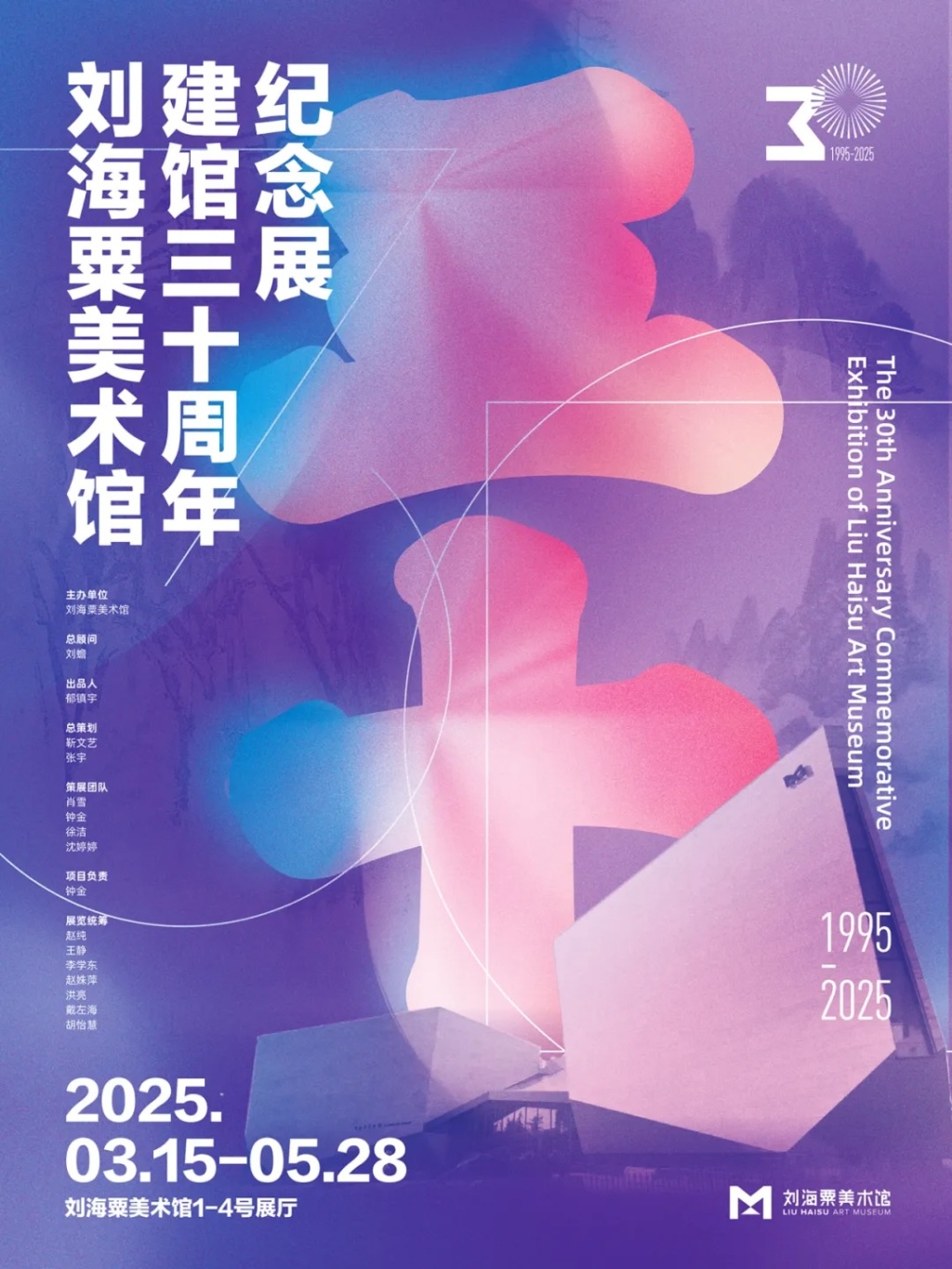

上海·展覽|三十載藝海傳薪,一張美術館的藝術答卷……

詳情請關注 劉海粟美術館微信公眾號

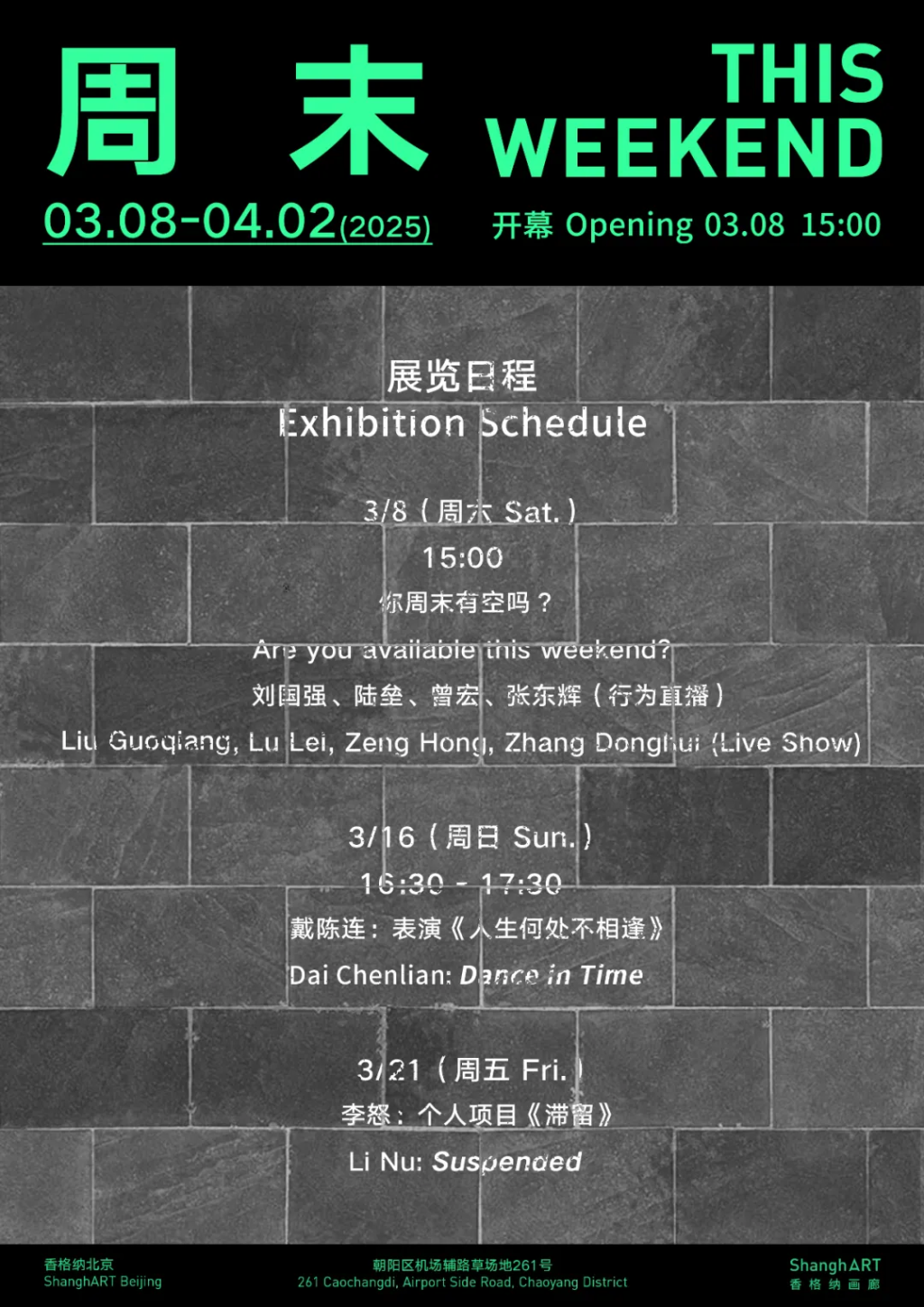

北京·活動|特別項目:周末

詳情請關注 香格納畫廊微信公眾號

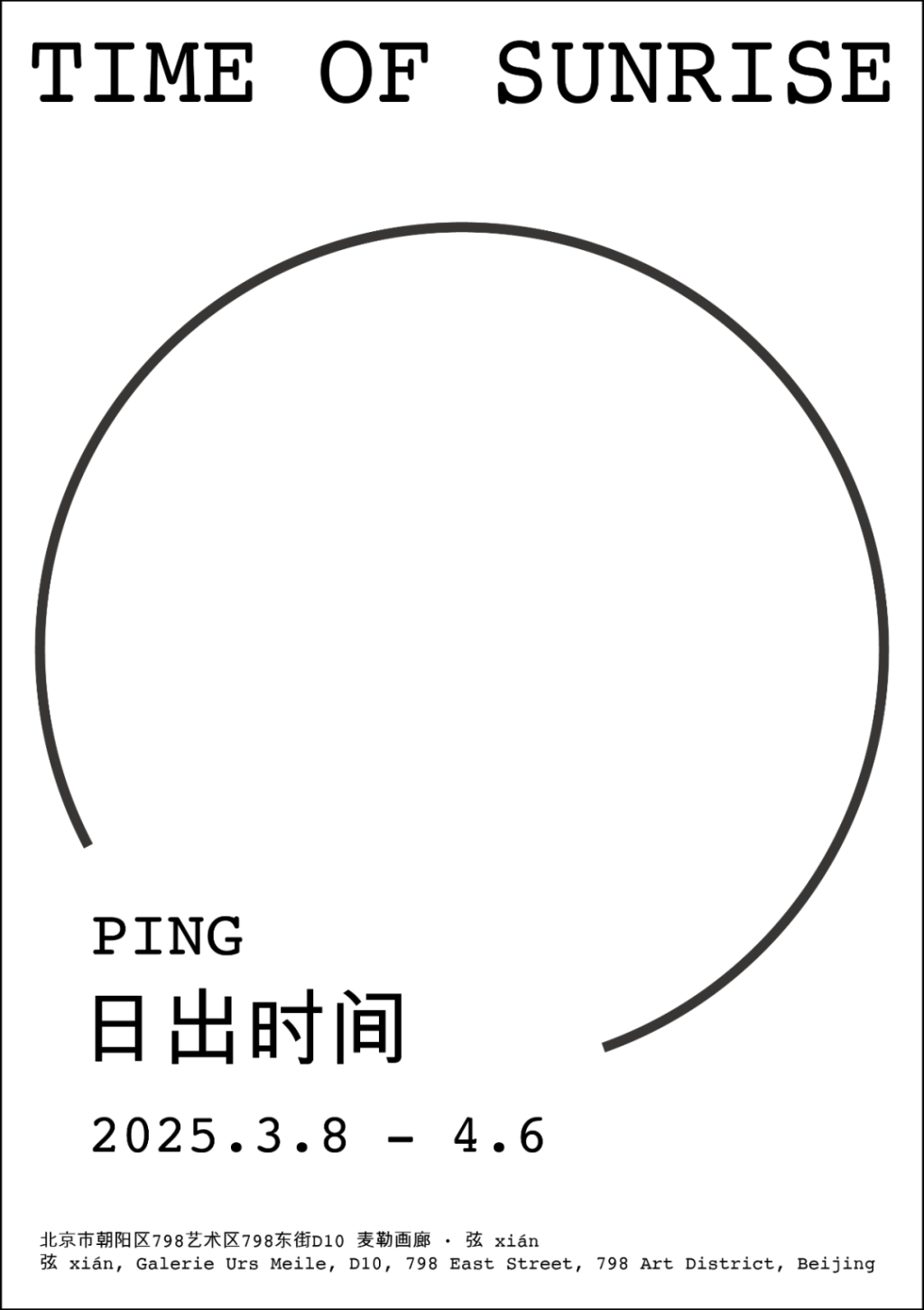

北京·展覽|日出時間

詳情請關注 麥勒畫廊微信公眾號

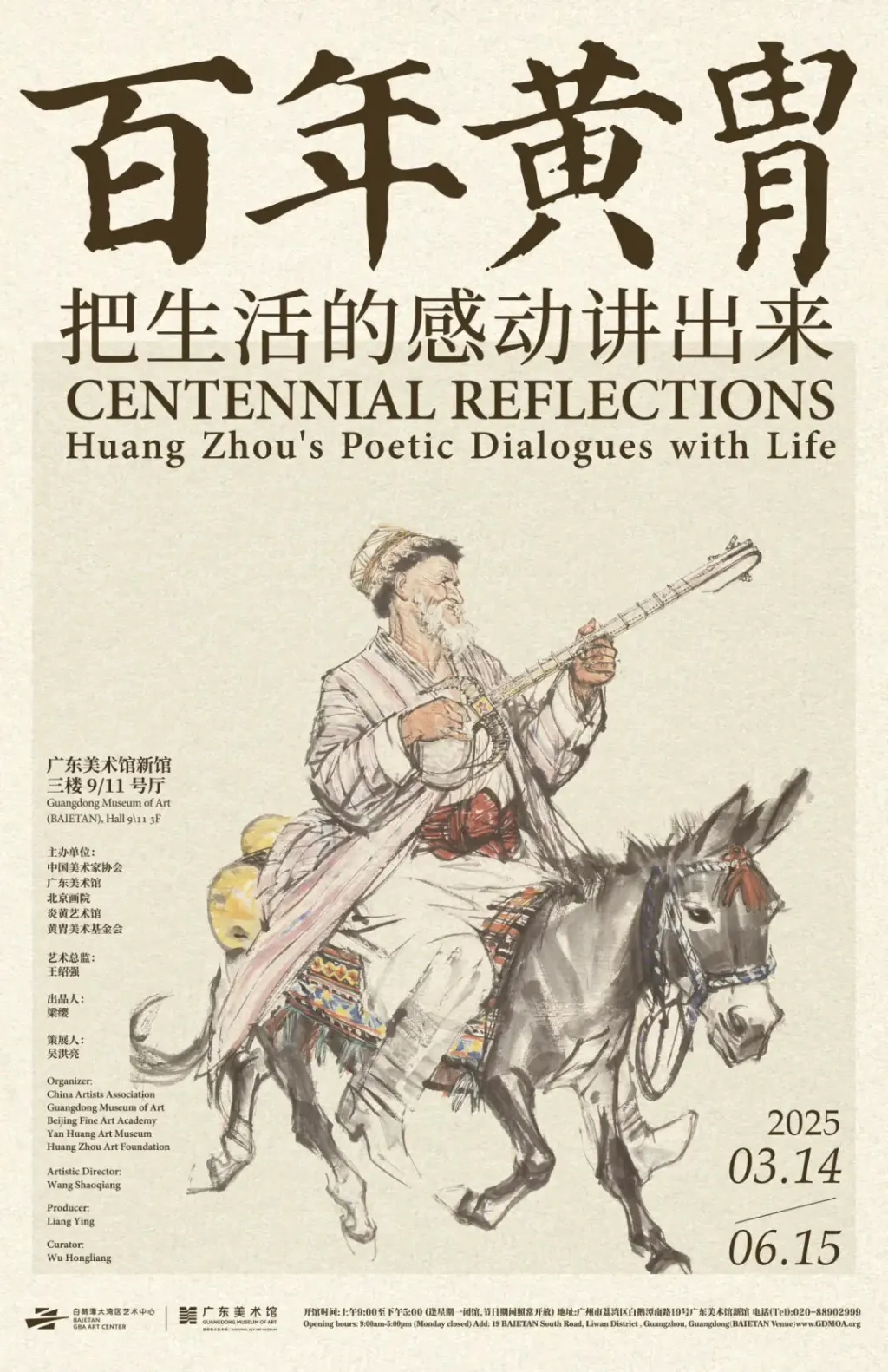

廣州·講座|百年黃胄:把生活的感動講出來

詳情請關注 廣東美術館微信公眾號

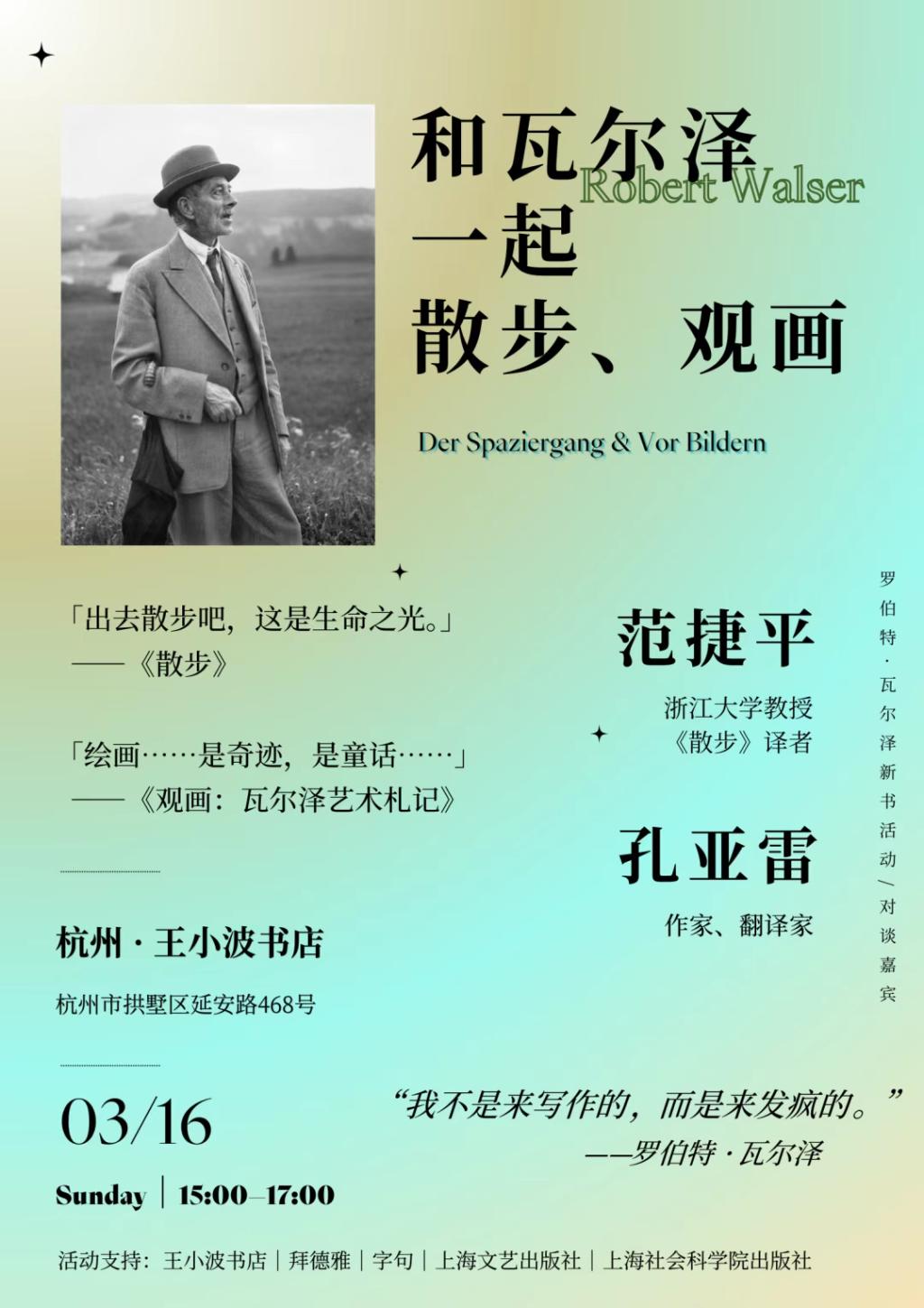

杭州·讀書會|和瓦爾澤一起散步、觀畫

詳情請關注 拜德雅Paideia微信公眾號

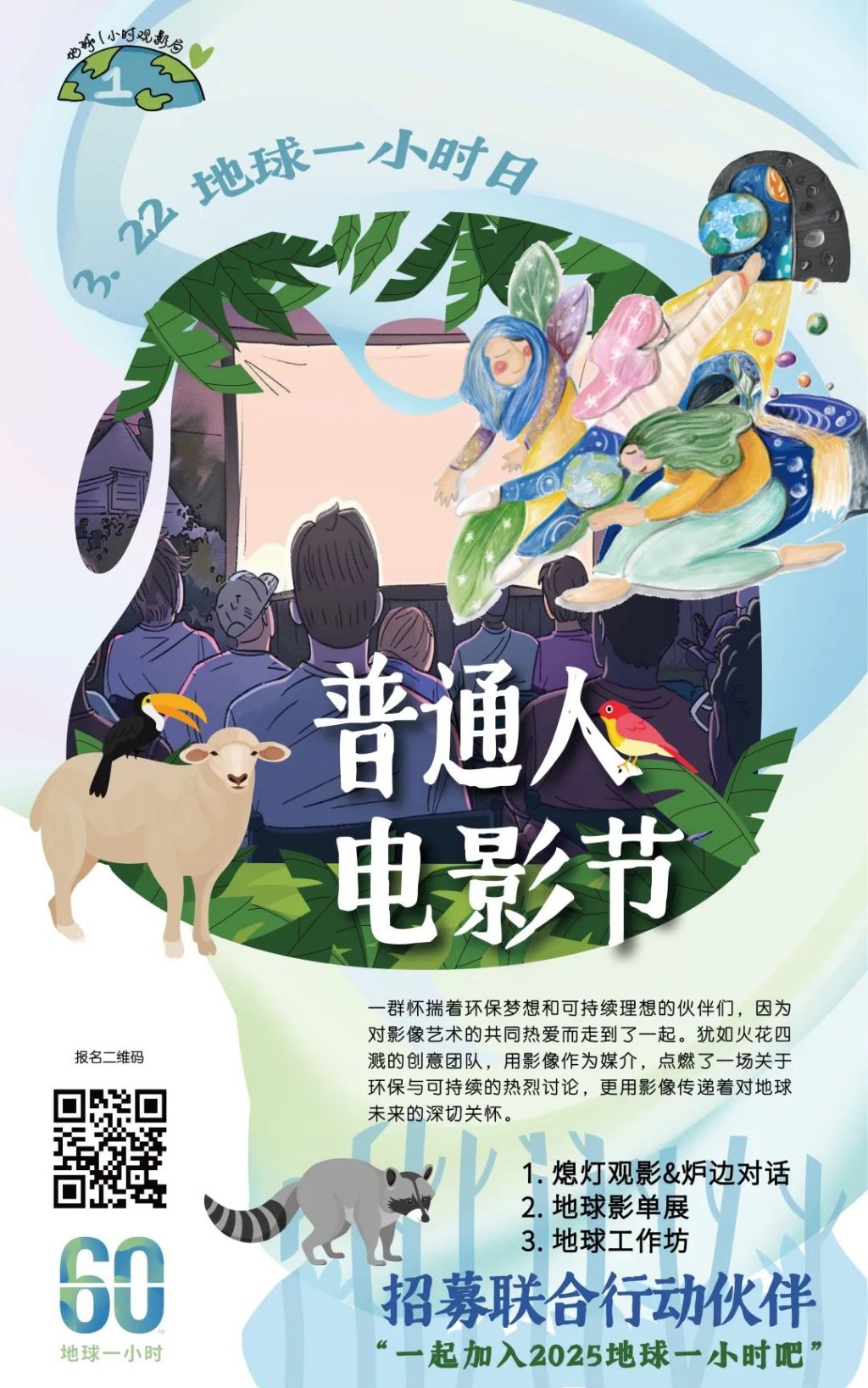

活動招募|普通人電影節

詳情請關注 地球一小時觀影局微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司