- +1

盧布的故事:一部貨幣的政治傳記

這是一部關(guān)于俄國(guó)紙幣盧布的政治史,講述了盧布從18世紀(jì)中葉誕生到1921—1924年改革的進(jìn)程。本書(shū)認(rèn)為,貨幣不僅是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和憲政建構(gòu)的被動(dòng)產(chǎn)物,而且也是推動(dòng)(或阻礙)國(guó)家、社會(huì)的政治和法律體制變革的能動(dòng)手段。

任何一部傳記都不會(huì)只講述一個(gè)人的生活故事。即使在關(guān)注個(gè)體的傳奇且獨(dú)特的人生時(shí),傳記也會(huì)突出其世代、社會(huì)群體或民族的命運(yùn)。同樣,盧布的政治傳記提供了一個(gè)探索現(xiàn)代貨幣政治生活的機(jī)會(huì),探究并解釋各國(guó)貨幣之間的異同及其成因。被稱為“民族主義世紀(jì)”的19世紀(jì),給金融領(lǐng)域帶來(lái)了前所未有的普及化(universalization)。它給世界帶來(lái)了貨幣本位制(monetary standard)和國(guó)際貨幣聯(lián)盟(International Monetary Unions)的現(xiàn)代理念,一定程度上終結(jié)了國(guó)家在金融領(lǐng)域的排他性。19世紀(jì)60至80年代,金本位制在歐洲和北美蔓延開(kāi)來(lái)并向外擴(kuò)散,創(chuàng)造了一種在共同貨幣語(yǔ)言(common monetary language)基礎(chǔ)上的金融和諧假象。到20世紀(jì)初,堅(jiān)持金本位制被視為政府的美德,而背離金本位制則意味著政府的失職。在經(jīng)濟(jì)史和貨幣史上,“例外”往往意味著“畸形”,而原則、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則的統(tǒng)一則被視為至善境界。但是,盡管名稱如此,貨幣本位制的原則卻沒(méi)有看上去那么“標(biāo)準(zhǔn)化”。約翰·梅納德·凱恩斯(John Maynard Keynes)在1913年就注意到了這一點(diǎn),他據(jù)此認(rèn)為試圖效仿英國(guó)模式是徒勞的。如果說(shuō)(各國(guó))貨幣本位制的金融模式有所不同,那么它們的政治構(gòu)成則表現(xiàn)出更大的差異。關(guān)于世界各國(guó)內(nèi)政進(jìn)程和政治機(jī)構(gòu)的特殊性如何影響銀本位或金本位的研究成果頗豐,俄國(guó)的情況尤其具有啟發(fā)性。

長(zhǎng)期以來(lái),歷史學(xué)家一直圍繞著俄國(guó)國(guó)家及其政治文化的獨(dú)特性展開(kāi)爭(zhēng)論。一些人試圖將俄國(guó)的歷史“正常化”,他們遵循非歐洲的視角展開(kāi)比較研究,并質(zhì)疑所謂“常態(tài)”的普適性;另一些人則反對(duì)淡化專(zhuān)制和極權(quán)主義的歷史。人們通常直白地把俄國(guó)在金融領(lǐng)域的特殊性稱為“落后”。俄國(guó)沿襲了許多歐洲的制度模式,但其貨幣在歷史上的大部分時(shí)間里都不能自由兌換。俄國(guó)坐擁歐洲最多的黃金儲(chǔ)備,但卻是最后一個(gè)加入金本位制的歐洲大國(guó)。這個(gè)帝國(guó)避開(kāi)了19世紀(jì)歐洲革命的動(dòng)蕩,但又孕育了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大、持續(xù)多年的自由主義運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生了許多獨(dú)創(chuàng)但有時(shí)脫離實(shí)際的想法。俄國(guó)社會(huì)關(guān)注歐洲的知識(shí)動(dòng)態(tài),對(duì)西方經(jīng)濟(jì)理念的接受程度令人驚嘆,然而,被俱樂(lè)部、學(xué)術(shù)期刊和官僚機(jī)構(gòu)頻繁討論的經(jīng)濟(jì)和政治計(jì)劃卻從未落地。1917年的革命伴隨著第一次世界大戰(zhàn)的巨大破壞,摧毀了舊政權(quán)及其貨幣體系,但在帝國(guó)的廢墟上出現(xiàn)的新政權(quán)的輪廓具有其前身不可磨滅的特征,新的社會(huì)主義盧布也復(fù)制了帝國(guó)的原有貨幣。本書(shū)并不討論俄國(guó)國(guó)家和社會(huì)固有的特征,而是闡述這種特征在俄國(guó)與西方和東方的政治、金融和思想領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)下是如何演變的。

本書(shū)通過(guò)追溯盧布自身的演變和與它有關(guān)的爭(zhēng)論,將金融體制和“可兌換性”(convertibility)、“匯率”(exchange rate)、“貨幣本位”、“發(fā)行銀行的獨(dú)立性”(independence of the bank of issue)等金融術(shù)語(yǔ)轉(zhuǎn)化為政治語(yǔ)言。這些含義在200年前迥異于今日。當(dāng)葉卡捷琳娜大帝(Catherine the Great)在18世紀(jì)推出被稱作assignats的俄國(guó)第一張紙幣時(shí),紙幣并不被當(dāng)作真正的貨幣,而是貨幣的“代表符號(hào)”。為了確保紙幣的信用,國(guó)家將等值的金屬貨幣儲(chǔ)存在“國(guó)家紙幣銀行”中,并承諾紙幣可以自由兌換成銅幣和銀幣。但當(dāng)政府發(fā)現(xiàn)紙幣可以輕松支付戰(zhàn)時(shí)的特殊開(kāi)支后,就開(kāi)始發(fā)行沒(méi)有金屬抵押物“撐腰”的紙幣。當(dāng)紙幣的價(jià)值由于多種因素尤其是過(guò)量印刷等原因開(kāi)始下跌時(shí),政府為使之保值采取了一種新的手段——將紙幣與統(tǒng)治者至高無(wú)上的權(quán)力相關(guān)聯(lián)。因此,人們開(kāi)始認(rèn)為,專(zhuān)制國(guó)家的紙幣價(jià)值取決于君主的神圣承諾,而非實(shí)物的擔(dān)保。指券從此被視為絕對(duì)權(quán)威的投射。

葉卡捷琳娜二世

并非所有人都?xì)g迎專(zhuān)制貨幣的概念。18世紀(jì)80年代,精通啟蒙運(yùn)動(dòng)經(jīng)濟(jì)思想的俄國(guó)政治家們提出了貨幣代表國(guó)家財(cái)富的概念。它假定國(guó)家擁有貴金屬,政府不能發(fā)行與這一共同資產(chǎn)價(jià)值不符的貨幣符號(hào)。這一思想顯然是非常激進(jìn)的:它對(duì)專(zhuān)制特權(quán)進(jìn)行了限制,甚至間接地提出了人民政治主權(quán)的概念。但如何才能限制君主的權(quán)力呢?其中一個(gè)辦法就是要求貴金屬不可侵犯,并要求貨幣可以兌換成實(shí)物。這種安排既有經(jīng)濟(jì)意義,又有政治意義:儲(chǔ)備金以及紙幣的可兌換性,被認(rèn)為是在國(guó)內(nèi)外均具有公信力的最佳證明。因此,渴求資本和投資的政府會(huì)有意維持儲(chǔ)備。然而,僅僅持有與流通中的紙幣等量的貴金屬儲(chǔ)備,并不能保證政府在金融方面遵守“法治”。政府(或統(tǒng)治者)遲早會(huì)屈服于超額印鈔的誘惑。因此,國(guó)家貨幣權(quán)的支持者建議用制度保障來(lái)補(bǔ)充物質(zhì)抵押,即建立一個(gè)獨(dú)立的私有(股份制)發(fā)行銀行。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,除了貴金屬儲(chǔ)備,獨(dú)立的中央銀行還可以用反映實(shí)際商業(yè)交易的短期匯票來(lái)為貨幣背書(shū)。這樣的銀行被認(rèn)為代表著社會(huì)的生產(chǎn)部門(mén),并將發(fā)行反映經(jīng)濟(jì)中貨幣需求量的紙幣。

在紙幣出現(xiàn)的同時(shí),俄國(guó)思想生活的西方化和俄國(guó)社會(huì)對(duì)啟蒙運(yùn)動(dòng)的接受,引出了國(guó)家對(duì)其臣民的責(zé)任問(wèn)題。俄國(guó)思想家將紙幣的可兌換性與政治代表權(quán)相提并論,而紙幣則被視為參與治理的授權(quán)。貴金屬儲(chǔ)備似乎對(duì)維持政府的問(wèn)責(zé)制和三權(quán)分立至關(guān)重要,對(duì)貨幣本位制的遵循類(lèi)似于忠于法治。此外,按照19世紀(jì)俄國(guó)自由主義的說(shuō)法,一個(gè)獨(dú)立的銀行類(lèi)似于議會(huì),它負(fù)責(zé)保管儲(chǔ)備金、發(fā)行紙幣并確保紙幣可以兌換成實(shí)物。整個(gè)思想大廈都建立在一個(gè)假設(shè)之上,即政府的貨幣發(fā)行權(quán)來(lái)自主權(quán)人民,而非相反。

與自由主義理論同時(shí)發(fā)展起來(lái)的保守主義理論認(rèn)為,要求為紙盧布的價(jià)值提供額外的物質(zhì)和憲政保障違背了帝國(guó)統(tǒng)治的邏輯。在君主制國(guó)家,君主的承諾和榮譽(yù)足以支撐貨幣的價(jià)值和國(guó)家的信譽(yù)。維持儲(chǔ)備金被視為對(duì)國(guó)家財(cái)政權(quán)力不必要的限制,侵犯了沙皇的神圣職責(zé)——對(duì)帝國(guó)或東正教的敵人發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)并保護(hù)祖國(guó)。俄國(guó)的保守派對(duì)自由主義理論的僵化和教條主義頗為不滿,批評(píng)其缺乏靈活性。他們認(rèn)為,一個(gè)不斷擴(kuò)張的帝國(guó)的政府需要有適時(shí)發(fā)行紙幣的自由。這類(lèi)強(qiáng)調(diào)“民族大義”或“名分意義”的理論將貨幣自由主義與想象中的“西方”關(guān)聯(lián)在一起,因而帶有民族主義傾向。它發(fā)展成為“人民盧布”(people’s ruble)的概念,強(qiáng)調(diào)俄國(guó)人民應(yīng)無(wú)條件地信任國(guó)家發(fā)行的任何貨幣符號(hào)。因此,當(dāng)自由主義者為盧布的不可兌換性感到尷尬時(shí),19世紀(jì)的“名分意義”論者卻認(rèn)為這幾乎是一種美德。僅為說(shuō)明俄國(guó)君主主義者如何發(fā)明了本土紙幣標(biāo)準(zhǔn)并將其轉(zhuǎn)化為官方意識(shí)形態(tài),俄國(guó)盧布的故事就值得一說(shuō)。沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家能創(chuàng)造出如此奇特的意識(shí)形態(tài)結(jié)構(gòu)。

19世紀(jì),隨著俄國(guó)成為國(guó)際資本市場(chǎng)上的活躍借貸者,它必須以某種方式滿足債務(wù)人對(duì)其償付能力的期望。因此,經(jīng)濟(jì)保守主義進(jìn)一步將自由主義的可兌換理念,轉(zhuǎn)變?yōu)榕c君主制相關(guān)的東西,而非憲法賦予的權(quán)利。這些將專(zhuān)制與貨幣本位概念相結(jié)合的保守主義金融思想是獨(dú)創(chuàng)的,在歐洲其他地方也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。自由派設(shè)想由一家獨(dú)立的銀行代表人民持有儲(chǔ)備并確保貨幣的可兌換性,而保守派則認(rèn)為這是一種皇家資產(chǎn),目的僅在于彌補(bǔ)外國(guó)債權(quán)人眼中所謂憲政保障的缺失。政治學(xué)家斯蒂芬·艾希(Stefan Eich)認(rèn)為,如果貨幣“有助于創(chuàng)造和維持……民主政治的前提條件”,那么它也可以以相反的方式發(fā)揮作用。俄國(guó)的貨幣體系旨在維持專(zhuān)制。

俄羅斯帝國(guó)政府拒絕接受西方的良幣(good currency)概念,因?yàn)檫@些概念被認(rèn)為與君主制信條不相容。為此,俄羅斯帝國(guó)政府發(fā)明了與專(zhuān)制國(guó)家政治原則相匹配的經(jīng)濟(jì)成功和金融穩(wěn)定的理念。畢竟,如果政治穩(wěn)定意味著沒(méi)有革命,那么從這個(gè)角度來(lái)看,1905年之前的俄國(guó)就像是一片祥和的綠洲。當(dāng)然,這種安寧是一種必須通過(guò)政治壓迫和審查制度來(lái)實(shí)現(xiàn)的假象。在金融方面,保守主義的穩(wěn)定是指固定盧布匯率并防止其出現(xiàn)波動(dòng)。但是,就像外在的政治秩序掩蓋了內(nèi)在的廣泛不滿情緒一樣,這種幣值的穩(wěn)定在很大程度上也借助政治手腕和行政措施得以維持。1839年,俄國(guó)盧布被“固定”在銀本位上,這意味著面額面值為1 的紙盧布等同于一個(gè)銀盧布。1897年盧布轉(zhuǎn)向金本位。這兩項(xiàng)改革的前提都是官僚機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)活動(dòng)的監(jiān)控,并以國(guó)家權(quán)力的集中為基礎(chǔ)。在帝國(guó)管理者的思維中,不穩(wěn)定的威脅來(lái)自不可預(yù)測(cè)的和無(wú)序的市場(chǎng),它與投機(jī)、破產(chǎn)以及毀滅的危險(xiǎn)聯(lián)系在一起。當(dāng)然,政府并未嘗試讓商業(yè)活動(dòng)和信貸網(wǎng)絡(luò)完全癱瘓。但是,在期待商業(yè)和貿(mào)易發(fā)展的同時(shí),貨幣必須完全處于國(guó)家掌控之下。

這些在追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)破壞市場(chǎng)影響力的企圖似乎令人震驚。畢竟,貨幣不正是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要組成部分嗎?貨幣史學(xué)家現(xiàn)在已經(jīng)打破了貨幣從貿(mào)易和交換中產(chǎn)生的神話,俄國(guó)紙盧布的起源故事則進(jìn)一步證明了貨幣是被創(chuàng)造出來(lái)的,而非自然誕生的。然而,盡管?chē)?guó)家聲稱自己壟斷了貨幣的生產(chǎn),但它卻無(wú)法完全控制社會(huì)的經(jīng)濟(jì)行為及其對(duì)盧布的態(tài)度。令俄國(guó)管理者懊惱的是,當(dāng)盧布匯率不穩(wěn)定時(shí),人們會(huì)發(fā)明自己的可替代的記賬手段,如19世紀(jì)30年代的“硬幣盧布”(coin ruble)和內(nèi)戰(zhàn)時(shí)期(the Civil War)的“面包盧布”(bread ruble)。如果中央政府無(wú)法向市場(chǎng)供應(yīng)需求量大的紙幣或硬幣,地方政府就會(huì)開(kāi)始印制自己的貨幣替代物,以彌補(bǔ)現(xiàn)金的不足。

但是,國(guó)家控制盧布的能力最明顯的制約因素是盧布幣值的不斷波動(dòng)。匯率問(wèn)題與紙幣同時(shí)出現(xiàn),它不僅僅是一個(gè)純粹的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。盧布的匯率就像俄國(guó)商業(yè)活動(dòng)的縮影一樣,被視為俄國(guó)地緣政治地位的反映;在更廣泛層面,它還是俄國(guó)文明優(yōu)劣的反映。整個(gè)19世紀(jì),關(guān)于如何解釋盧布匯率的爭(zhēng)論仍在繼續(xù)。盧布匯率的下降影響了購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口商品的能力,而進(jìn)口商品與歐洲思想的引進(jìn)一起,共同象征著俄國(guó)精英的西化進(jìn)程。在廢除農(nóng)奴制、取消對(duì)信貸和投資活動(dòng)的大部分限制后,俄國(guó)社會(huì)陷入了資本主義的新現(xiàn)實(shí),盧布匯率成為日常生活的重要參數(shù)之一。然而,俄國(guó)大多數(shù)農(nóng)民并不消費(fèi)進(jìn)口商品,也不購(gòu)買(mǎi)股票,民族主義者抓住這一點(diǎn),并試圖將盧布匯率渲染成是俄國(guó)依賴西方的一種形式。經(jīng)濟(jì)因素(如糧食出口收入或償還外國(guó)貸款的成本)固然重要,但盧布匯率并不完全屬于金融范疇。在第十次俄土戰(zhàn)爭(zhēng)(1877—1878)和柏林會(huì)議之后,俄國(guó)與歐洲列強(qiáng)的關(guān)系特別緊張,當(dāng)時(shí)的沙俄政府認(rèn)為盧布在俄國(guó)取得勝利后貶值是一種恥辱,對(duì)匯率的持續(xù)走低避而不談。幾年后,情況發(fā)生了反轉(zhuǎn)。那些曾建議用面包重量而非法郎或便士來(lái)衡量盧布價(jià)值的人宣稱,盧布的低匯率是對(duì)沙皇尊嚴(yán)的侵犯。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們也試圖找出影響盧布地位的因素——紙幣發(fā)行量、俄國(guó)的貿(mào)易差額、對(duì)外信貸債務(wù)規(guī)模或俄國(guó)軍隊(duì)在戰(zhàn)場(chǎng)上的戰(zhàn)績(jī)。

關(guān)于匯率、可兌換性或貨幣真?zhèn)蔚挠懻摚沂境鋈藗儗?duì)關(guān)乎道德和意識(shí)形態(tài)的重大問(wèn)題以及榮譽(yù)、尊嚴(yán)和信任等基本議題的關(guān)切。當(dāng)葉卡捷琳娜二世為紙幣的可兌換性提供擔(dān)保并承諾保持其價(jià)值時(shí),她認(rèn)同將盧布作為統(tǒng)治者期票的觀念。每張紙幣都印有兌換實(shí)物的承諾,后來(lái)的債券加強(qiáng)了這種聯(lián)系;當(dāng)盧布的匯率下降時(shí),俄國(guó)作家們對(duì)盧布的“卑微”狀態(tài)表示哀嘆,這指的是俄語(yǔ)單詞“Достоинство”的雙重含義,即同時(shí)指向尊嚴(yán)和額定價(jià)值。“榮譽(yù)論”(the honor argument)在不同的語(yǔ)境和含義下出現(xiàn)。例如,1862年,政府在準(zhǔn)備不足的情況下匆忙恢復(fù)了紙盧布兌換黃金的業(yè)務(wù),理由是政府有責(zé)任履行已故沙皇——尼古拉一世(Nicolas Ⅰ)——的承諾。然而,1876年俄土戰(zhàn)爭(zhēng)前夕,民族主義者認(rèn)為,保護(hù)斯拉夫人免受奧斯曼帝國(guó)侵略的榮譽(yù),比盧布貶值所帶來(lái)的恥辱更重要。1896年,當(dāng)盧布計(jì)劃貶值的消息見(jiàn)諸報(bào)端時(shí),改革的批評(píng)者將其定性為違反榮譽(yù)準(zhǔn)則,把政府比作不守信用的商人。盧布本應(yīng)是中性的、可替代的,但卻經(jīng)常以擬人化的形式出現(xiàn)——它是一個(gè)人,有其靈魂、榮譽(yù)和尊嚴(yán)。“榮譽(yù)論”尤其主導(dǎo)了保守派的話語(yǔ)體系。民族主義的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批評(píng)人士對(duì)貨幣關(guān)系提出了浪漫化的看法,指責(zé)自由主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)貨幣采取無(wú)情、機(jī)械的態(tài)度。誠(chéng)然,自由主義所理解的信用立足于透明度、節(jié)制、科學(xué)和證據(jù),這觸犯了保守派的敏感神經(jīng)。

有一點(diǎn)在盧布的故事中格外重要,那就是貨幣意識(shí)形態(tài)和金融政策模式始終內(nèi)嵌于囊括了倫理、文化、認(rèn)識(shí)論和歷史的龐大體系之中。因此,相互沖突的意識(shí)形態(tài)之間的裂痕,比人們通常所認(rèn)為的要深且大,而且并不局限于體制偏好。如果像奧地利社會(huì)學(xué)家卡爾·曼海姆(Karl Mannheim)所寫(xiě)的那樣,保守主義(同樣也包括自由主義)代表著“思想的風(fēng)格”,那么分析貨幣則為探索這些思想提供了絕佳的機(jī)會(huì)。貨幣政策的方向選擇往往以歷史和哲學(xué)為依據(jù)。例如,在19世紀(jì)上半葉,俄國(guó)歷史學(xué)家和政策制定者沉浸在一場(chǎng)關(guān)于前蒙古羅斯(Mongol Rus)是否存在皮幣的辯論中。這個(gè)看似細(xì)枝末節(jié)的問(wèn)題實(shí)際上具有重大意義。支持俄國(guó)本土紙幣標(biāo)準(zhǔn)的民族主義者拒絕用白銀或外國(guó)貨幣來(lái)衡量盧布的價(jià)值,他們認(rèn)為俄國(guó)在西歐出現(xiàn)紙幣之前的幾個(gè)世紀(jì)就已引入紙幣的雛形。他們認(rèn)為無(wú)錨貨幣是一種文化上先進(jìn)的形式,因?yàn)樗枰橄蟮乃季S,而使用與貴金屬儲(chǔ)備相掛鉤的硬幣和紙幣則暴露了一種更原始的經(jīng)濟(jì)形式。這場(chǎng)歷史辯論中最令人關(guān)注的是俄國(guó)與西方的關(guān)系,以及國(guó)家作為文化和經(jīng)濟(jì)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)力的作用。關(guān)于俄國(guó)的角色和文明優(yōu)越性的爭(zhēng)論體現(xiàn)在其發(fā)明無(wú)錨貨幣(存疑)的先例上,這與關(guān)于俄語(yǔ)及其發(fā)展的民族主義觀點(diǎn)是一致的。民族主義者在論證國(guó)家在決定貨幣符號(hào)的數(shù)量和價(jià)值方面的優(yōu)先權(quán)時(shí),還主張政府有權(quán)清除外來(lái)詞,并在本土詞根的基礎(chǔ)上創(chuàng)造新的俄語(yǔ)詞匯。

因此,盧布就像一個(gè)幫助俄國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)和政治版圖上定位的羅盤(pán)。俄羅斯帝國(guó)的部分領(lǐng)土曾屬于金融上的“西方”。波蘭會(huì)議王國(guó)和芬蘭大公國(guó)在不同時(shí)期曾享有貨幣自主權(quán),而它們的貨幣(體系)則傾向于西部鄰國(guó)。1831年和1863年革命失敗后,波蘭失去了貨幣自主權(quán),同時(shí)也失去了憲法特權(quán)和自治權(quán)。1860年,芬蘭獲準(zhǔn)采用自己的貨幣符號(hào),1876年,芬蘭轉(zhuǎn)而采用金本位制,讓俄國(guó)的自由主義者和民族主義者感到難堪。所有重大的貨幣改革——1839—1843年的白銀改革、1897年引入金本位制以及1921—1924年的蘇維埃切爾沃涅茨改革——都旨在促進(jìn)將邊境地區(qū)納入盧布的版圖。雖然俄國(guó)在經(jīng)濟(jì)上相較自己的西部邊疆處于東方,但在文明上則較自己的東方、亞洲邊疆地區(qū)和保護(hù)領(lǐng)地處于西方。實(shí)行金本位制后,俄國(guó)政府看不起布哈拉汗國(guó)和東北亞地區(qū)的銀本位貨幣,試圖讓當(dāng)?shù)厝烁挠谩案鼉?yōu)越”的金本位盧布。行政當(dāng)局認(rèn)為俄國(guó)文明使命的要義之一是擴(kuò)大盧布的使用范圍,并對(duì)當(dāng)?shù)鼐用駷楹尾辉阜艞墶傲淤|(zhì)”貨幣而改用“更好”的盧布感到困惑。盧布并不總是帝國(guó)管理和一體化的優(yōu)良(且廉價(jià))的工具,但將盧布轉(zhuǎn)變成帝國(guó)唯一貨幣的意識(shí)形態(tài)考量超過(guò)了所有其他實(shí)際因素。

在試圖將盧布傳播到帝國(guó)偏遠(yuǎn)角落甚至國(guó)境之外的同時(shí),政府往往要回應(yīng)當(dāng)?shù)鼐ⅰ⒌胤疆?dāng)局、俄國(guó)商人和外交官相互沖突的要求。因此,貨幣政治并不局限于國(guó)家治理;不同的行為者在與國(guó)家討價(jià)還價(jià)時(shí)都以盧布為抓手。貨幣是溝通不滿和表達(dá)期望的通用語(yǔ)言——不僅在地方與中央政府、俄國(guó)與非俄國(guó)精英之間,而且也在不同社會(huì)群體與政府機(jī)構(gòu)之間。俄國(guó)社會(huì)被劃分為不同的出身和階級(jí),在帝國(guó)時(shí)期和蘇維埃早期,政府和人民之間的討價(jià)還價(jià)通常是依據(jù)這些劃分而展開(kāi)的。商人和貴族,有時(shí)是農(nóng)民或他們的代表,表達(dá)他們各自認(rèn)為的盧布理想形式和體現(xiàn)社會(huì)正義的貨幣制度,并要求政府在這些關(guān)系中充當(dāng)仲裁者,履行立法、執(zhí)法、監(jiān)督和查禁的職能。他們大多時(shí)候持不同的意見(jiàn),認(rèn)為其他社會(huì)群體的經(jīng)濟(jì)行為不利于“通用盧布”(common ruble)的命運(yùn)。從18世紀(jì)80年代的反對(duì)奢侈運(yùn)動(dòng)(當(dāng)時(shí)商人指責(zé)貴族造成了通貨膨脹)到第一次世界大戰(zhàn)和內(nèi)戰(zhàn)期間的反農(nóng)民情緒(當(dāng)時(shí)農(nóng)民被指責(zé)囤積貨幣),這些爭(zhēng)論展示了社會(huì)行動(dòng)主體如何運(yùn)用盧布敘事來(lái)操縱國(guó)家,以及政府如何利用這些要求為不受歡迎的改革進(jìn)行辯護(hù)或拖延改革。

并非所有圍繞盧布的社會(huì)互動(dòng)都是以和平協(xié)商的方式進(jìn)行。有時(shí),它們會(huì)演變成不同形式的沖突和反抗,吸引大眾參與政治,讓國(guó)家難以預(yù)料、無(wú)法應(yīng)對(duì)。1915年因小額零錢(qián)短缺而引發(fā)的婦女騷亂當(dāng)然無(wú)法與1662年因銅幣取代銀幣而引發(fā)的“銅幣起義”(Cooper Riot)相比,但這些騷亂同樣都是自發(fā)的,表達(dá)了人們對(duì)貨幣經(jīng)濟(jì)(economy of money)倫理的理解。針對(duì)貨幣政策的社會(huì)抗議很少升級(jí)到反叛的程度,但正如人類(lèi)學(xué)家詹姆斯·斯科特(James Scott)所強(qiáng)調(diào)的,弱勢(shì)群體可以使用其他武器和手段來(lái)表達(dá)不滿。1918—1921年內(nèi)戰(zhàn)期間,農(nóng)民默默地拒絕為換取貶值的盧布出售糧食就是一次這樣的反抗,但在19世紀(jì)60年代金融危機(jī)期間,舊教徒村莊中造假幣的行為也達(dá)到了前所未有的規(guī)模,1897年改革后普遍拒收金幣的情況也是如此。這些事件和其他事件均表明,人們視不成文的貨幣流通規(guī)則為國(guó)家與社會(huì)之間隱性契約中不可或缺的要素。在17世紀(jì)以及社會(huì)主義革命后的最初幾年,人們視貨幣為國(guó)家必須提供的公共產(chǎn)品。在他們眼中,貨幣是社會(huì)財(cái)產(chǎn),由國(guó)家進(jìn)行管理;但當(dāng)局并不認(rèn)同這種態(tài)度。政策制定者常常談到沙皇的臣民有義務(wù)接受貶值的貨幣,從而分擔(dān)國(guó)家的財(cái)政負(fù)擔(dān)。回絕人民的要求是統(tǒng)治者與被統(tǒng)治者之間深刻政治分歧的表現(xiàn),這種分歧最終引發(fā)了大眾的不滿。1917年的二月革命一下子暴露了財(cái)政問(wèn)題上的極端政治傾向。工人和士兵曾希望沙皇政府的倒臺(tái)能改善他們的處境,但他們指責(zé)新的共和政府未能挽救盧布并遏止通貨膨脹,而通貨膨脹侵蝕了革命的社會(huì)成果。十月革命后,新的社會(huì)主義政權(quán)公開(kāi)宣布,盧布是階級(jí)斗爭(zhēng)的武器,用以從無(wú)產(chǎn)階級(jí)的敵人手中奪回財(cái)富。當(dāng)內(nèi)戰(zhàn)和階級(jí)清洗的暴力將社會(huì)主義共和國(guó)推向?yàn)?zāi)難的邊緣時(shí),政府轉(zhuǎn)而重建金融和行政體系。令人吃驚的是,這種重建包括偽金本位制帝國(guó)盧布的回歸,它確立了國(guó)家的中心地位和對(duì)自由信貸市場(chǎng)的限制。金融領(lǐng)域的大革命并未發(fā)生。

盧布的歷史在這里以不同的方式呈現(xiàn)。其中一個(gè)研究方向是聚焦思想發(fā)展軌跡——改革計(jì)劃、宣傳手冊(cè)、報(bào)刊文章、規(guī)章協(xié)定和學(xué)術(shù)著作中反映的貨幣(盧布)觀。通過(guò)這些文本,本書(shū)追溯了兩種貨幣觀的演變:作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)體制和權(quán)利授予的結(jié)果,以及作為政治權(quán)力的代表和分派義務(wù)的來(lái)源。這兩個(gè)概念對(duì)應(yīng)著兩種世界觀——一種是世界主義的,注重法治;另一種是孤立主義的,遵循權(quán)力至上的原則。類(lèi)比之后得出的結(jié)論顯而易見(jiàn):旨在恢復(fù)可兌換性的金融改革以及建立獨(dú)立發(fā)行銀行的主張,被認(rèn)為等同于要求制定憲法和限制專(zhuān)制。因此,這一研究方向揭示了俄國(guó)自由主義和憲政思想之前的未知趨勢(shì)和來(lái)源。將財(cái)政憲法和法治思想納入其中,拓展并豐富了對(duì)俄國(guó)憲政傳統(tǒng)的理解。

專(zhuān)門(mén)討論盧布問(wèn)題的文章不僅類(lèi)型各異,而且作者的職業(yè)和政治背景也不盡相同。記者、大臣和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)教授就他們?cè)诮鉀Q金融問(wèn)題上的優(yōu)先權(quán)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)爭(zhēng)論不休。在政治經(jīng)濟(jì)學(xué)盛行的時(shí)代,尤其是19世紀(jì)60至90年代,許多人都認(rèn)為自己有能力談?wù)搮R率、貿(mào)易平衡和信貸政策。政府對(duì)輿論風(fēng)向非常敏感,認(rèn)為其波動(dòng)會(huì)影響盧布的地位。因此,正如大臣與記者之間的大量書(shū)信所顯示的,控制報(bào)紙并與作家和編輯建立良好關(guān)系是帝國(guó)財(cái)政部門(mén)的主要活動(dòng)之一。關(guān)于盧布的爭(zhēng)論發(fā)生在俱樂(lè)部、學(xué)術(shù)團(tuán)體以及衣著光鮮的婦女和學(xué)生參加的公共集會(huì)上。小說(shuō)、詩(shī)歌和短篇小說(shuō)中想象的盧布“歷險(xiǎn)”,反映了貨幣及其社會(huì)地位在大眾生活中最常見(jiàn)和最離奇的特征。

盧布故事的第二條線索是貨幣的物質(zhì)性。雖然人們經(jīng)歷了金融機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)政策的重大轉(zhuǎn)變,但最直接、最明顯的影響來(lái)自紙幣和硬幣的物理變化——新的圖案、形狀和質(zhì)地。在努力解決匯率、可兌換性和信用等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的同時(shí),政府還專(zhuān)注于確保鈔票的真實(shí)性、防偽能力和材料質(zhì)量等瑣碎的工作,所有這些都被視為維持民眾對(duì)貨幣信任的關(guān)鍵因素。這一點(diǎn)尤為重要,因?yàn)樵谝匀硕?biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)且充斥著虛構(gòu)計(jì)算單位的貨幣世界中,紙幣或硬幣的價(jià)值應(yīng)該介于原料成本與它所指定的虛構(gòu)價(jià)值之間。在俄國(guó),這種二元論表現(xiàn)在語(yǔ)言上。例如,作為法定貨幣的“銀盧布”(rubl' serebrom)不僅用紙幣表示,而且還用銅幣表示,銅幣上刻有“1(或1/2、2和3)銀戈比(silver kopeck)”的字樣,這反映了可以將一種金屬變成另一種金屬的“魔力”。在1897年實(shí)行金本位制和1922年恢復(fù)金本位制后,紙制的盧布在實(shí)際意義(以新的面額鑄造金幣)和象征意義上都變成了“金盧布”(rubl' zolotom)。所有這些變化都反映在貨幣的設(shè)計(jì)上——特別注重價(jià)值和兌付承諾的擬定。貨幣制造的實(shí)際組織工作也從物質(zhì)上限制了政治決策。被通貨膨脹壓得喘不過(guò)氣的布爾什維克政府無(wú)法填補(bǔ)現(xiàn)金缺口,直到內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束和貨幣正常化都只能被迫使用帶有雙頭鷹和沙皇肖像的帝國(guó)貨幣。

通過(guò)對(duì)文本、思想、政策和實(shí)踐的分析,可以發(fā)現(xiàn)從革命危機(jī)到內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束和新經(jīng)濟(jì)政策開(kāi)始,盧布政治史對(duì)俄羅斯帝國(guó)的興起、發(fā)展和崩潰,均提供了別樣的視角。故事的節(jié)奏似乎非常傳統(tǒng),以統(tǒng)治者的登基和死亡、戰(zhàn)爭(zhēng)和改革的時(shí)序、擴(kuò)張的動(dòng)力以及帝國(guó)疆域的形成和解體為點(diǎn)綴。然而,本書(shū)通過(guò)從俄國(guó)本土貨幣的角度敘述這些故事,駁斥了許多悖論和成見(jiàn),同時(shí)闡明了重要的現(xiàn)象和進(jìn)程。此外,本書(shū)還探討了專(zhuān)制主義的問(wèn)題,解釋了不受約束的政治權(quán)力對(duì)經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的影響。本書(shū)也討論了憲政思想的譜系,重新界定了自由主義和保守主義的含義,以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和落后的概念,還重新評(píng)估了1917年革命的意義,并質(zhì)疑了經(jīng)濟(jì)和政治領(lǐng)域革命性變化的激進(jìn)傾向。

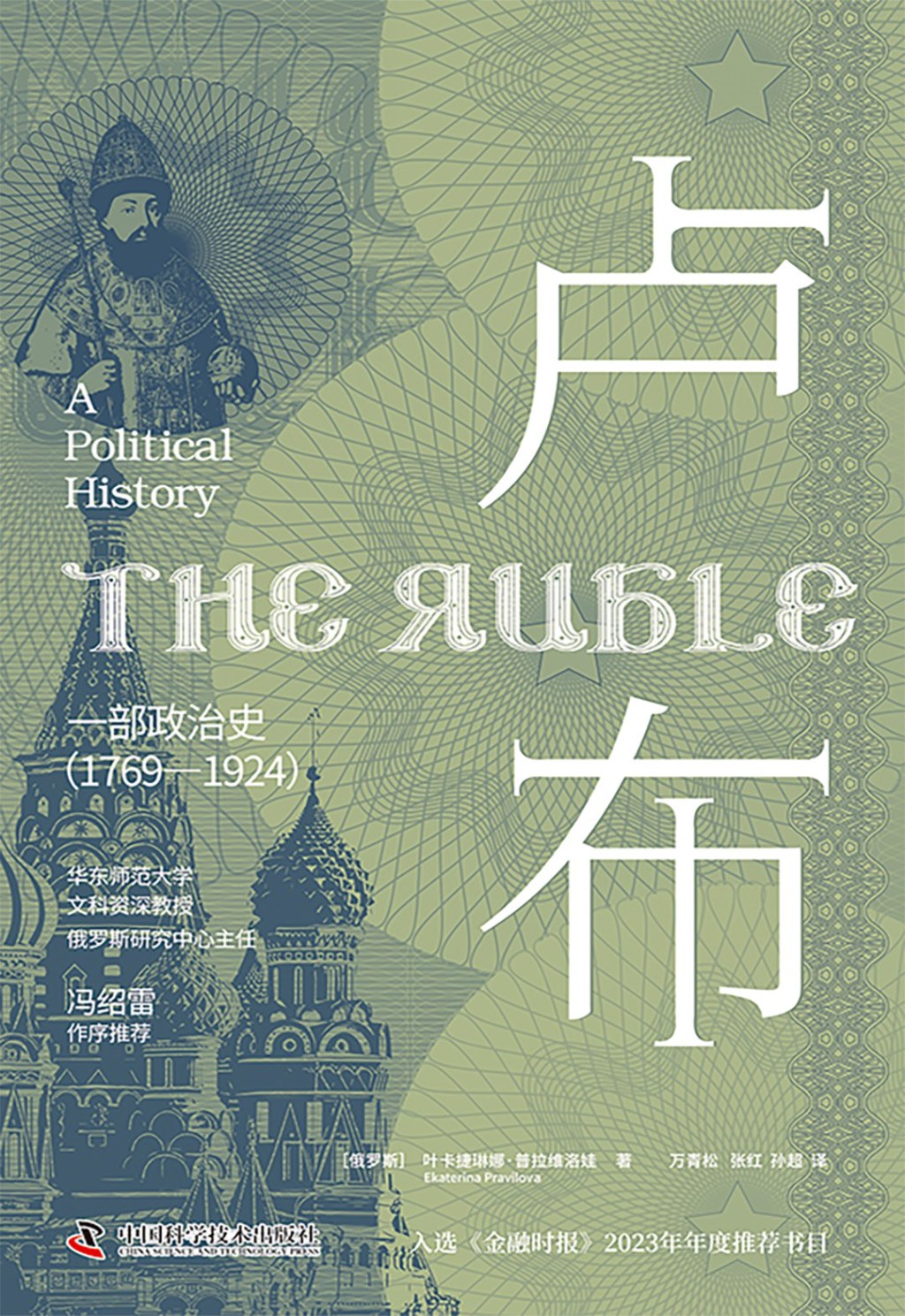

(本文選摘自《盧布:一部政治史(1769—1924)》,[俄羅斯]葉卡捷琳娜·普拉維洛娃(Ekaterina Pravilova) 著,萬(wàn)青松、張紅、孫超譯,中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社2025年3月出版,經(jīng)授權(quán),澎湃新聞轉(zhuǎn)載。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司