- +1

法國的核力量是如何構建起來的?

2025年,俄烏戰爭仍在進行之中。美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮的爭執引起了歐洲與美國關系的緊張。歐洲認為俄羅斯與美國的關系出現了緩和,而烏克蘭則成為了“犧牲品”。歐洲感到被自己的盟友“拋棄”了。在一系列支援烏克蘭的外交行動之后,3月5日,法國總統馬克龍譴責了俄羅斯,并提出將就法國核力量保護歐洲的問題展開戰略性辯論。此言一出,便受到國際輿論高度關注。那么,法國的核力量是如何被構建起來的?其核威懾能力究竟如何?法國是否真的可以為歐洲提供核保護傘?本文將嘗試對上述問題進行探討。

當地時間2025年3月12日,法國巴黎,法國國民議會在就支持烏克蘭的決議動議進行辯論后進行投票。

法國的第一顆原子彈

縱觀法國核力量的建設總有一番特立獨行的意味。法國在人類早期核科技探索的道路上長期處于領先地位。居里夫人的女婿——約里奧-居里及其團隊在發現核鏈式反應上取得了優先權。該發現對開啟人類的核能時代至關重要。同時,約里奧-居里及其團隊在1939年便申請了人類歷史上第一個關于核裂變爆炸物的專利。當然,約里奧-居里認為,以當時法國的科研條件,用核裂變解決法國在戰爭中的能源問題比制造核炸彈更為實際。但是,法國軍隊在第二次世界大戰早期的潰退與法國政府的投降中斷了他的研究工作。1945年,為了重塑大國地位,戴高樂作為法蘭西共和國臨時政府的首腦,成立了原子能委員會以集中力量恢復法國的核科技研究。約里奧-居里被任命為該機構的高級專員,總管科研事務。盡管約里奧-居里為原子能委員會設定的任務中涉及國防,但這僅僅是為了給軍隊在核戰爭條件下的防護做出貢獻,而非要給法國研制原子彈。事實上,他在二戰后便投身于禁止核武器的國際運動之中。因此,原子能委員會的早期工作主要圍繞和平利用核能展開。在約里奧-居里領導下,原子能委員會在法國本土發現了鈾礦,同時法國第一座核反應堆也成功達到臨界。這成為法國核科技研究復興的重要標志。

在冷戰的陰霾下,作為法國共產黨員的約里奧-居里被免職。而國際形勢的變化讓法國走上了核武器開發的道路。當然,原子能委員會依然繼承了約里奧-居里的思想,以民用核能發電為目標,開啟了法國戰后第一個大型核科技工程——核能五年計劃。在放棄了毫無技術儲備且昂貴的濃縮鈾路線之后,原子能委員會部署了天然鈾石墨氣冷堆方案用以獲得钚,從而來支持快中子反應堆發電站的研制。頗具諷刺意味的是,這項民用計劃卻為法國原子彈的研發奠定了基礎。因為,钚也可以被用來制作核武器。第四共和國領導人對法國原子彈的研發起到了關鍵作用。1954年,法國在印度支那戰爭中失敗,其勢力在東南亞遭到嚴重削弱。由于美國未能給予計劃中的支持,皮埃爾·孟戴斯-弗朗斯認為只有擁有原子彈才能在國際事務中享有獨立地位,于是在年底秘密批準了原子彈與核潛艇的開發工作。1955年,埃德加·富爾對由原子能委員會主導的原子彈開發工作給予了支持。同時,他秘密批準了增加钚產量的計劃,并追加了1000億法郎的預算用于核能軍事利用的研究。1956年,英國與法國聯合以色列發動了第二次中東戰爭。美國沒有支持英法的行動,而蘇聯則揚言將對英法進行核打擊。這進一步導致法國軍政界認為美國所提供的“核保護傘”不可靠。法國國內對擁有原子彈以維護大國地位基本達成了共識。居伊·摩勒要求原子能委員會和法國軍方最晚于1961年爆炸第一顆原子彈。1958年4月,第四共和國政府又將時間表提前到1960年第一季度。1958年6月戴高樂再次上臺,并在同年建立了第五共和國。他頂住美蘇英三國所達成的部分禁止核武器試驗協議的壓力,宣稱法國有進行相關試驗的權利。當然,也可以認為,戴高樂攫取了第四共和國的“核果實”。

CEA的薩克雷核研究中心

法國原子能委員會是研發原子彈的中堅力量。在美英對法國核心技術實施封鎖的情況下,在法國軍方的協助下,原子能委員會先后突破了钚芯質量測定、钚芯鍛造、內爆系統與中子點火等關鍵卡點與難點。其中,法國的內爆系統具有創新性,較為高效,能夠增加裂變產額。中子點火系統則采取外部中子源設計,從而與美蘇英三國采用的內部中子源產生了差異。1960年2月13日,法國第一顆原子彈在位于阿爾及利亞的試驗場成功爆炸。其當量達到6萬余噸,創造并維持了國家首次核武器試驗的當量紀錄。法國由此跨入了“核國家”的門檻。這成為戴高樂重塑“法國偉大”的一大標志,也是法國政府實施“戴高樂主義”的重要基礎。

法國“打擊力量”的構建

擁有了原子彈并不意味著法國就擁有了核打擊能力,畢竟原子彈需要通過載具進行投送。雖然法國是最早接觸到德國火箭技術的國家之一,其科學家團體也在1945年就提出了復原與消化V-2技術以便在未來進行與原子彈相結合的方案,但一方面法國疲于在印度支那的戰爭,沒有充足的財力支持這項尖端技術,另一方面,法國軍方高層的思想是保守的,認為飛機這一傳統手段是較好的選擇。因此,當第四共和國開始秘密研發原子彈時,1955年政府便決定研發一款轟炸機來實施核打擊任務。于是,法國著名的達索公司設計出了幻影Ⅳ型超音速轟炸機。伴隨著法國核武器的實用化,它們在1960年代中期形成了法國最早的核打擊力量,所配備的初代核彈當量為6萬噸。由于法國主要設想的威懾對象是蘇聯,一方面,幻影Ⅳ的航程使得它們只有幾條固定的飛行路線,有的路線在返程中還需降落在他國領土,有的路線甚至是“有去無回”,另一方面,法國并沒有掌握與蘇聯防空部署有關的情報,這就導致法國核威懾的可信度大打折扣。原子能委員會認為擁有原子彈反而會使得法國面臨更大的安全風險。戴高樂是務實的。他曾希望能從美國獲得中程彈道導彈來彌補這一問題。然而,當美國提出法國政府將不能控制這些導彈之后,戴高樂決定法國走自行研發的道路,并構建獨立自主的“打擊力量”(la force de frappe)。

實現這一目標的前提是法國原子能委員會突破了原子彈小型化技術的瓶頸。輕量化的核彈頭使得法國憑借當時的科技實力能夠研發出打擊3000公里外目標的彈道導彈。1963年5月,法國政府決定同時研發陸基與海基中程彈道導彈,而配套的核彈頭當量為50萬噸。法國將幻影Ⅳ及其配備的核彈稱為第1代“打擊力量”。而陸基彈道導彈作為海基彈道導彈服役前的過渡與服役后的補充,可以被認為是第1.5代。海基彈道導彈則是第2代“打擊力量”。陸基彈道導彈被選擇部署在法國本土。這是因為阿爾及利亞獨立了。這不僅導致法國失去了核武器與導彈的試驗場,還導致原本在那里部署彈道導彈的計劃無法實施。陸基與海基彈道導彈均采用固體推進劑,并被要求在彈體上實現通用。1971年,S2型導彈被開始部署在阿爾比翁高原的發射井中。而M1型導彈的進度比預想的要快,在1970年就已交付海軍。不過,1971年末“可畏”級戰略核潛艇首艇“可畏”號才正式服役。1972年1月,“可畏”號攜帶16枚M1型導彈開始了首次戰備巡邏。法國正式建立起“三位一體”的“打擊力量”,也是歐洲唯一具備該能力的國家。

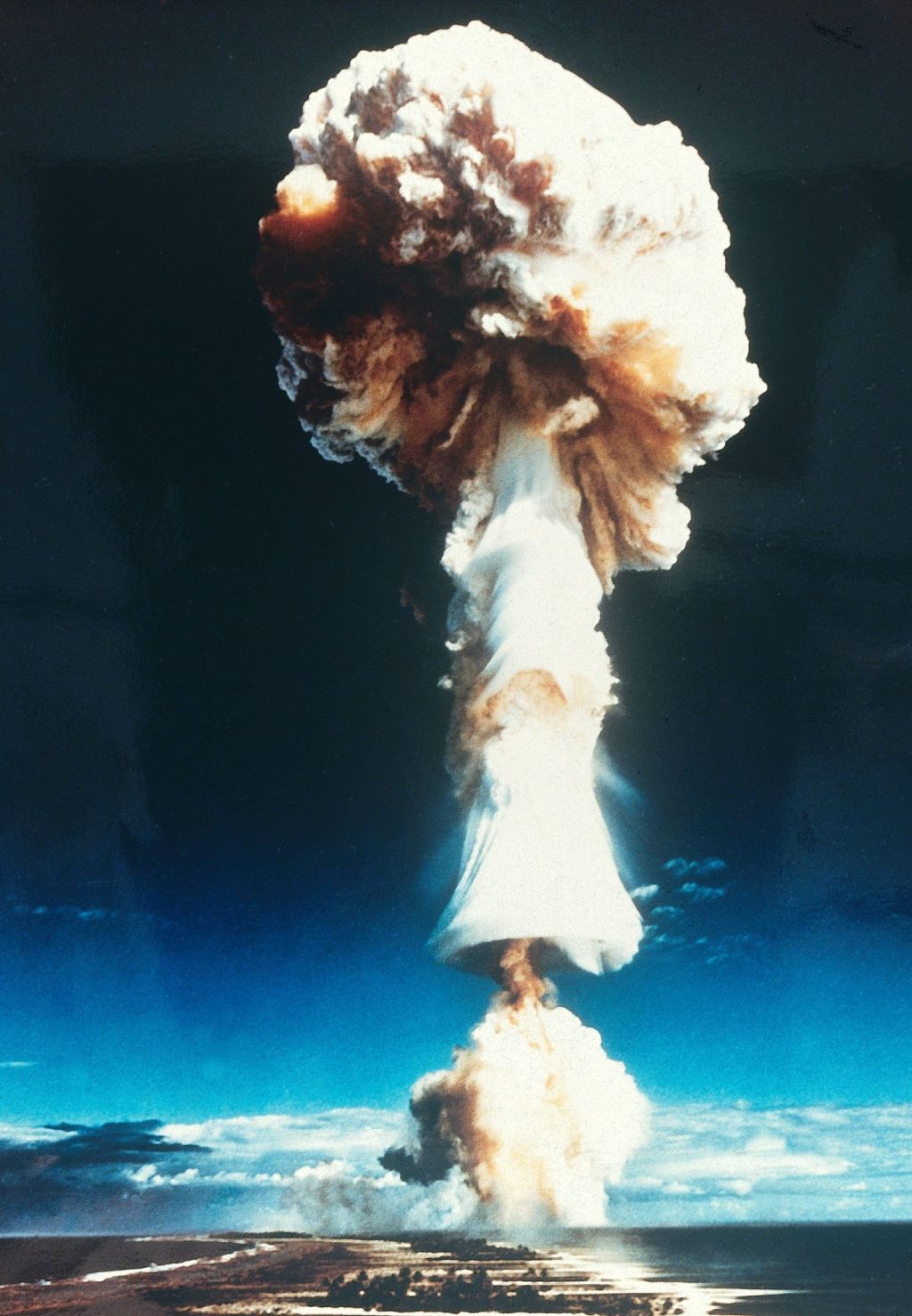

當地時間1968年8月24日,法國在南太平洋試驗場上爆炸一顆氫彈。

與之相比,法國氫彈的研制工作則頗為波折。在原子能委員會全力攻克原子彈技術時,氫彈的研發并未受到重視。在1963年5月法國政府的決定中氫彈仍只是一個遙遠的計劃。戴高樂認可了原子彈對法國而言已經夠用的觀點,并沒有為氫彈制定迫切的研發方案。然而,有關中國在氫彈研發上取得進展的消息讓戴高樂產生了不安。他希望法國能夠至遲在1968年研制出氫彈,并要求趕在中國之前。所以,有可能對戴高樂而言,氫彈成為了一種政治上的象征。但令他沒有想到的是,中國在1967年6月就成功進行了氫彈試驗,而到1967年9月,原子能委員會內部還在就氫彈構型問題爭論不休,并希望開展幾次試驗性爆炸進行驗證。據當事人的回憶,英國方面給予的意見才使這場爭論塵埃落定,但是這也僅僅是將法國氫彈研制成功的時間提前了數月。1968年8月,法國第一顆氫彈成功爆炸。法國由此建立起種類較為完備的核武庫。

法國能否為歐洲提供“核保護傘”?

時過境遷,當前的馬克龍政府已經不再遵循“戴高樂主義”中獨立于美國的外交理念,而是采取積極親美的政策路線。法國也已經放棄了陸基彈道導彈與戰略轟炸機,維持有限但適用的核力量建設原則。根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據,法國目前擁有290枚核彈頭。而在投送手段上,法國擁有四艘戰略核潛艇。同時,法國裝備有可搭載核彈頭的中程空對地導彈,因此法國還可以通過戰斗機實施核威懾。由此,法國的航空母艦也能依靠艦載戰斗機搭載核武器。雖然法國的核力量無法與俄羅斯相匹敵,但是法國確實可以對俄羅斯實施有效的核威懾。所以,法國為歐洲提供“核保護傘”是有科技基礎的。而馬克龍的言論也并不新鮮,他在2020年就發表了要將法國與歐洲的安全利益進行綁定的意向性聲明。當然,再往前追述,可以認為盡管戴高樂在核問題上從歐洲事務中抽身,但是在科技與經濟等領域,他已意識到法國必須考量歐洲的發展。到蓬皮杜和德斯坦時期,法國政府已逐漸理解其核心利益不僅限于本國領土,并建立了一系列主導歐洲發展的運行機制。

不過,法國為歐洲提供“核保護傘”在制度上仍困難重重。法國曾將自己的空間科技“歐洲化”,誕生了歐洲航天局來主導歐洲空間科技的發展。之后,法國又主導賦予歐盟法律人格,對空間政策具有完全的直接管轄權。歐洲航天局則成為了歐盟實施空間政策的工具。如果法國采取類似的做法,將自身的“打擊力量”歐洲化,是否可以賦予歐盟使用這些核彈頭的權力?事實上,歐盟不是《核不擴散條約》的締約方,但法國是。由此,法國便不能將核武器的控制權轉移給任何第三方。這是相互沖突的。此外,歐盟的決策機制也可能會出現就是否使用核武器而各國爭論不休的情況。這也將大大削弱核威懾的可信度。如果法國仍保持對自身核力量的決策權,《核不擴散條約》便會得到遵守。但是,歐洲各國能否接受法國像美國那樣在本國部署核武器,以及是否能接受法國在責任分擔上的定義,這都將會是一個巨大的未知數。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司