- +1

當畢加索相遇齊白石:“畢加索──與亞洲對話”香港展出

作為二十世紀的傳奇藝術人物,巴勃羅·畢加索(1881-1973年)對現當代藝術影響巨大。

3月13日,特展“畢加索──與亞洲對話”在中國香港M+博物館開幕,并對媒體導覽。澎湃藝術在現場看到,這一特展呈現150余幅藝術作品,包括60余幅畢加索作品及香港M+博物館藏品中的80多件亞洲藝術家作品,以一場跨文化和時代的對話呈現畢加索對亞洲藝術的影響。展覽中,除了畢加索名作,尤其難得一見的是,畢加索所作的和平鴿圖案與齊白石的國畫《和平鴿》同時展覽。這一展覽將從3月15日正式對外展出,并延續至7月13日。

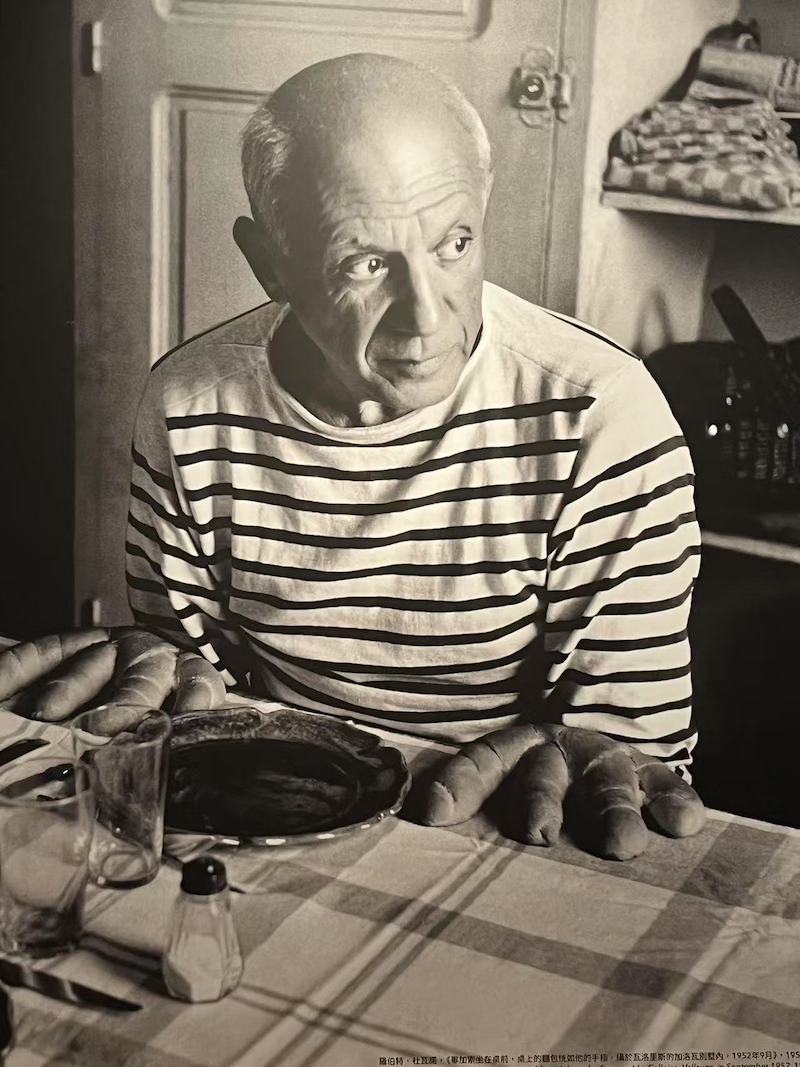

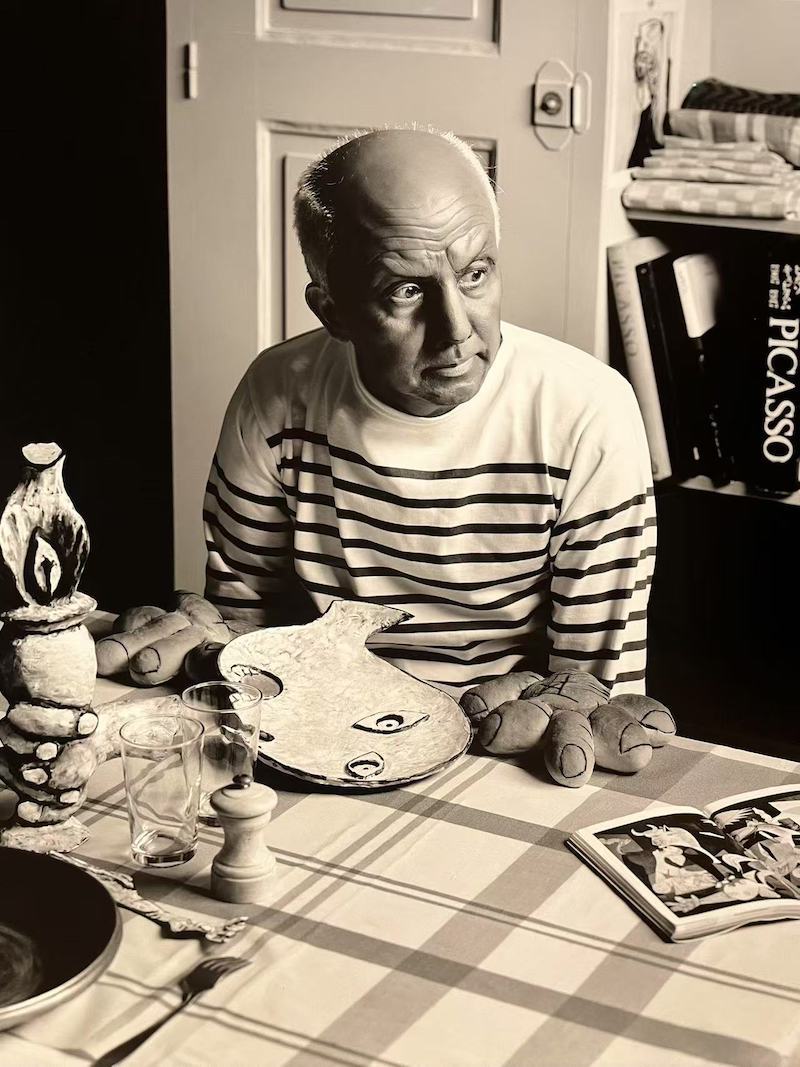

走進展廳,可以望見一面展墻,上面印有畢加索的照片——他是展覽的絕對主角,由法國攝影師羅伯特·杜瓦諾于1952年拍攝。在對角的展覽尾聲處,還有一張類似的照片,那是由日本藝術家森村泰昌扮成的“畢加索”照片。在這之前,正對入口的是幾張中國藝術家繪制的畢加索肖像,以及他與妹妹的肖像。

這一入場方式也揭示了展覽的主題——透過當代視角,呈現畢加索的藝術,以及與之對話的亞洲藝術家們的藝術。

澎湃藝術了解到,該展覽由香港M+博物館與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦,是十多年來首個在中國香港舉辦的大型畢加索展覽。香港M+博物館藝術總監及總策展人鄭道煉表示,“這一展覽探討了畢加索歷久不衰的藝術影響力,在他歿后五十多年,其作品仍為世界各地的觀眾所喜愛。展覽探究的問題不僅是亞洲或西方關注的議題,更攸關全世界。這場跨文化的藝術對話突顯了畢加索的深遠影響不限于其居住地和塑造其作品的文化政治,更以錯綜復雜的方式理解其影響力和現實關聯,同時作出具建設性的批判。”

畢加索,法國攝影師羅伯特·杜瓦諾拍攝

展覽現場

聚焦畢加索的藝術

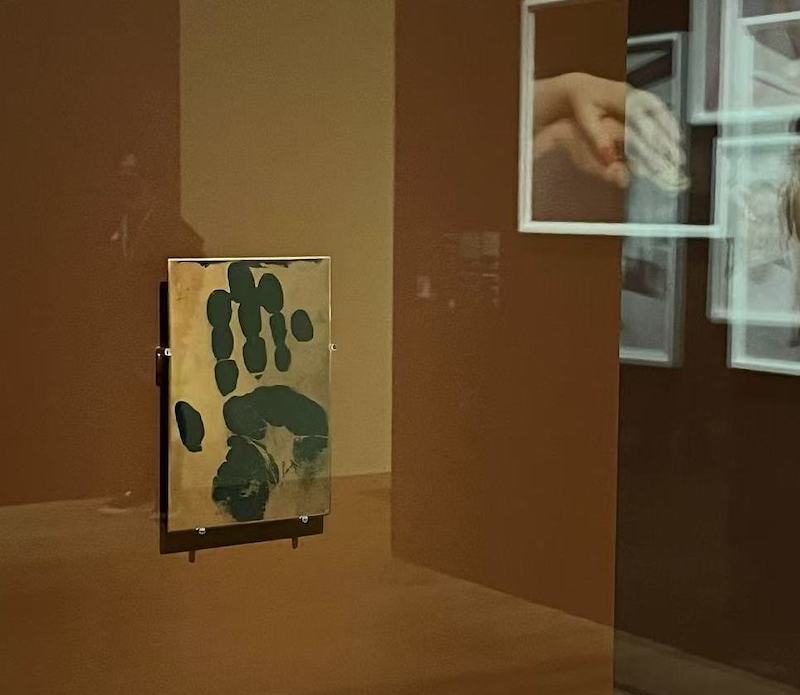

畢加索兒時曾跟隨父親何塞·魯伊斯·布拉斯科學習繪畫。身為美術老師兼畫家的魯伊斯·布拉斯科擅長繪畫靜物、風景、鳥類等。他注意到了兒子的天分,并鼓勵兒子學習繪畫。十四歲的畢加索繪制了父親及老人、年輕女子等身邊普通人物的肖像,從中可見他對人物塑造、構圖和媒材運用的得心應手。開端處,觀眾可以在展柜里看到”畢加索手印“,以及翻模而成的“畢加索的手”,以此為畢加索藝術揭幕。

展覽現場,畢加索手印

展覽現場,翻模而成的“畢加索的手”

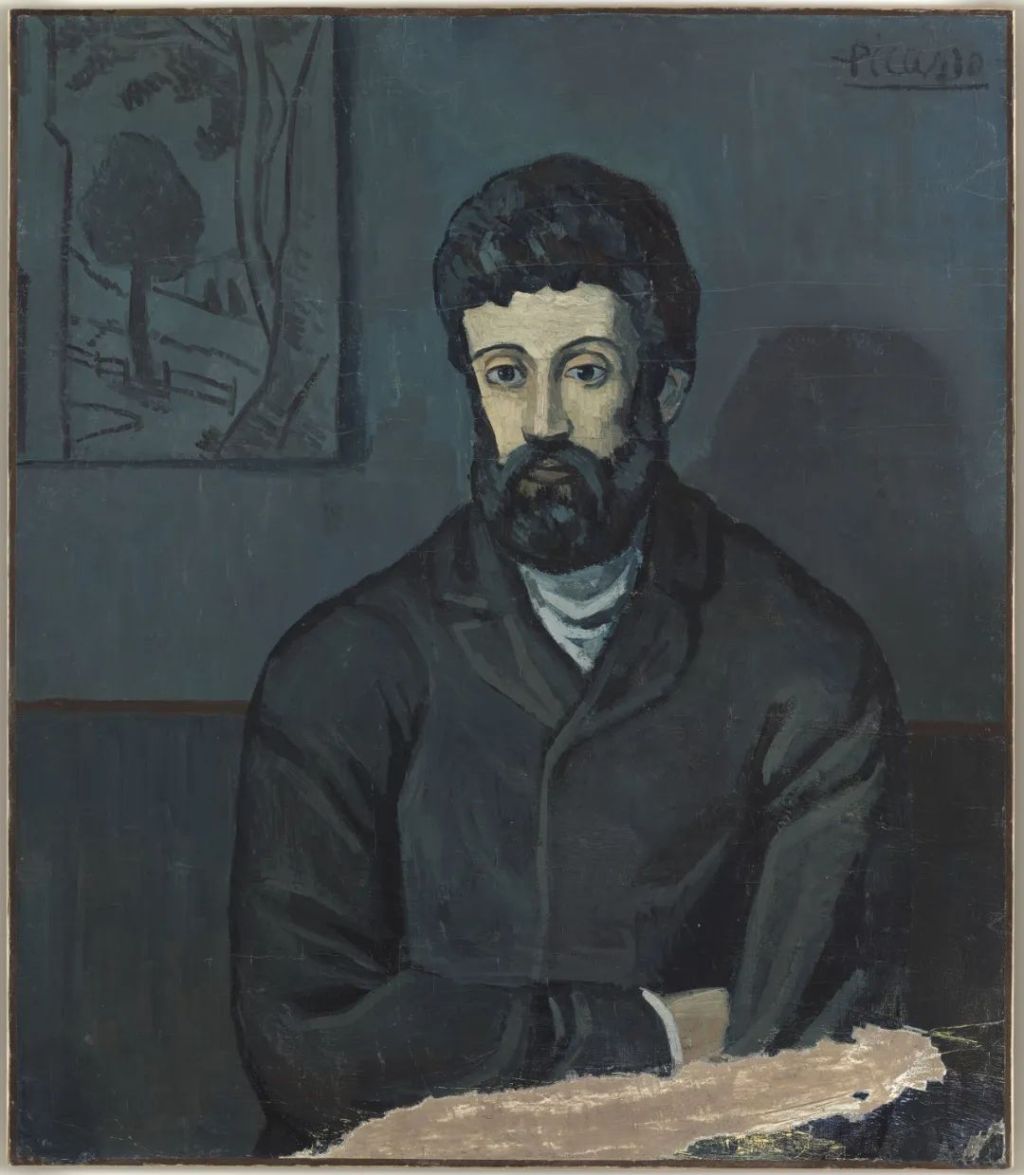

二十歲出頭時,畢加索移居巴黎,跟人生中首名伴侶兼靈感繆思費爾南德·奧利維耶同住。奧利維耶后來撰寫回憶錄,記述二人在巴黎藝術圈中的生活,更加鞏固了畢加索的名聲。1901年至1904年,畢加索主要以不同色調的藍色繪畫社會邊緣人物。這段時期的風格被稱為“藍色時期”,人們相信這個階段反映了他在摯友藝術家卡洛斯·卡薩吉瑪斯自殺逝世后的抑郁狀態。展覽中,《男子肖像》(1902-1903)描繪了一位黑發男子,滿臉胡須,正陷入沉思。

巴勃羅·畢加索《男子肖像》,1902至1903年,巴黎國立畢加索藝術館,? Succession Picasso 2025

畢加索和法國畫家喬治·布拉克創立了立體主義,這也是現代藝術史上的關鍵一頁。他們摒棄線性透視,將從多個角度觀看到的物件呈現在單一圖像之中。他們并非要再現現實,而是要重構它。立體主義的創立是革命性的,引發了激烈迴響,不少人當時還無法欣賞這種先鋒藝術。展出的作品呈現了畢加索立體主義的演化,其作品由深灰色調轉向更鮮艷明亮的色彩。

巴勃羅·畢加索 《圣心教堂》,1909年-1910年 ,巴黎國立畢加索藝術館,? Succession Picasso 2025

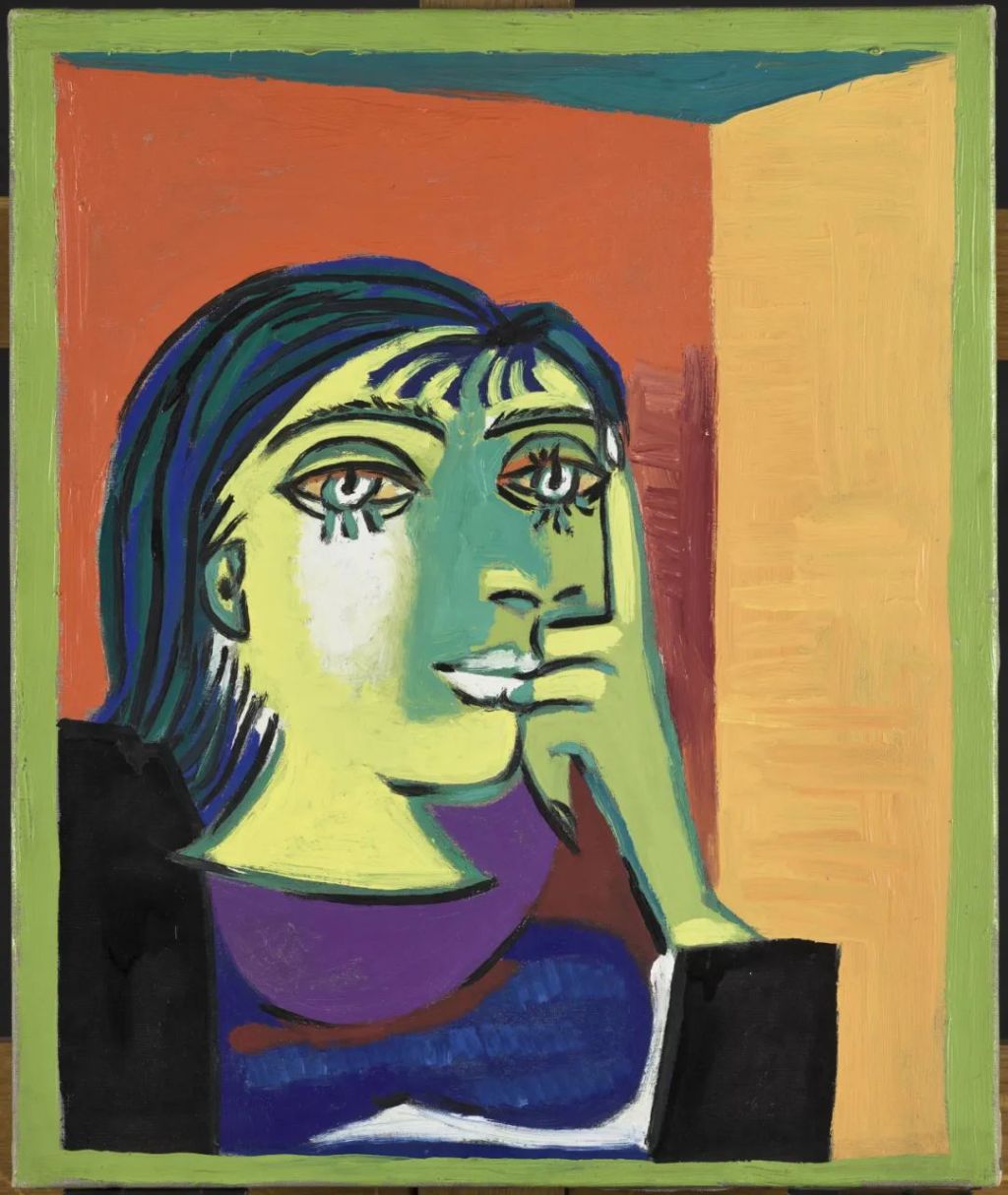

巴勃羅·畢加索 《多拉·瑪爾肖像》,1937年,巴黎國立畢加索藝術館,? Succession Picasso 2025

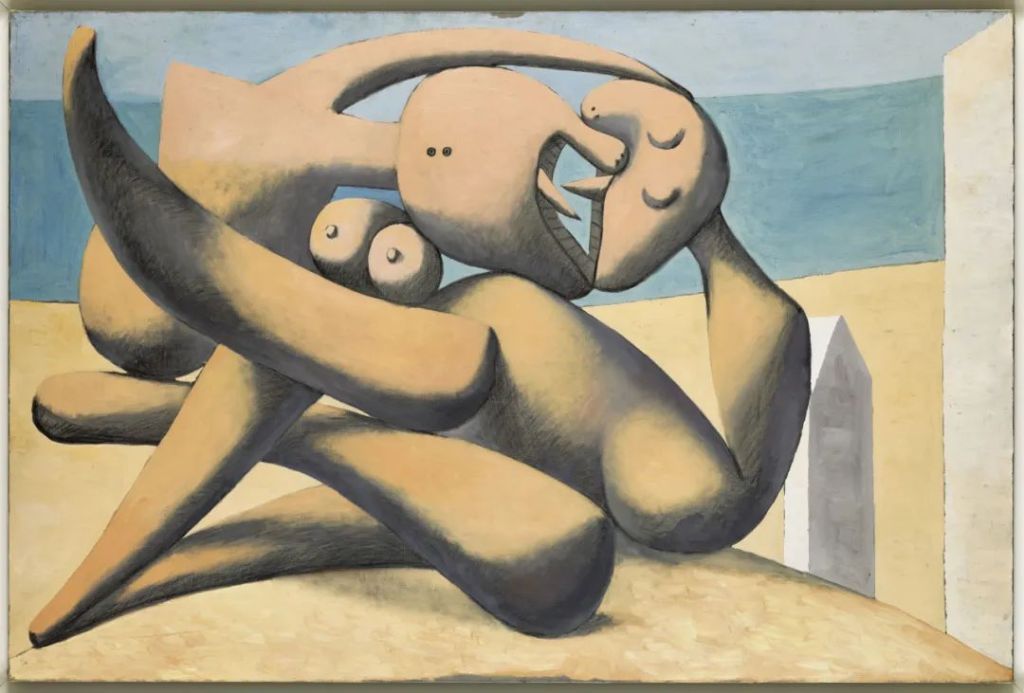

巴勃羅·畢加索 《海邊的人像》,1931年,巴黎國立畢加索藝術館,? Succession Picasso 2025

在同一時期,畢加索也從不同領域汲取靈感,包括古伊比利亞藝術,以及非洲和大洋洲的面具和雕塑,開始刻畫形態極其簡單的人像。他在1907年創作了著名的《亞維農的少女》正是這時期的實驗之作。展廳中,一幅半身肖像作品是其試畫《亞維農的少女》的習作之一。

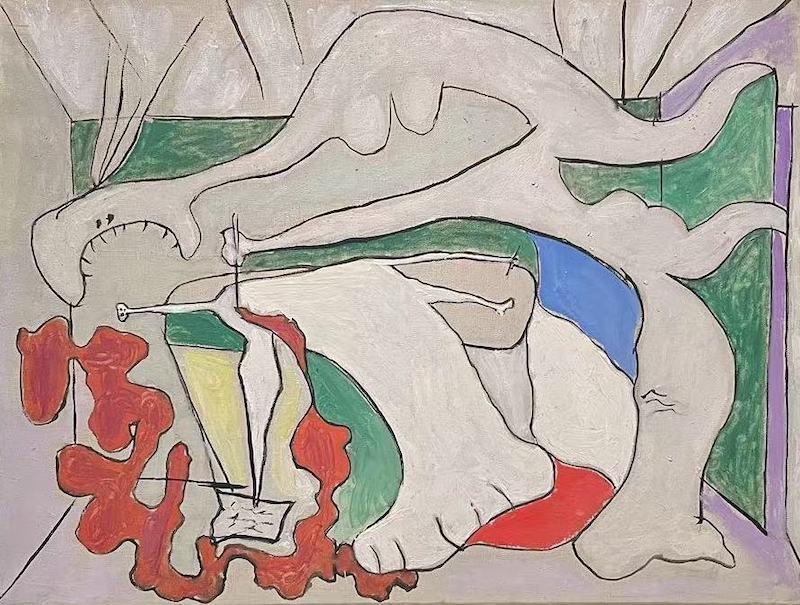

在《亞維農的少女》及其立體主義時期后,畢加索筆下人物的形體蛻變演化得更為奇幻荒誕,如展出作品《雜技演員》(1930)。這其間,他的人物靈感往往取材自其伴侶。他筆下的抽象形體,流露一絲情欲和暴力的意味,反映出他與女性之間緊張、時而粗暴的關系。

展覽現場,畢加索試畫《亞維農的少女》的習作之一

“和平”是畢加索的宏大敘事。西班牙城鎮格爾尼卡遭到轟炸,令畢加索深感震驚,并為此創作了多件表達對戰爭痛恨的作品,其中最著名的是《格爾尼卡》(1937)。此次展覽呈現了《佛朗哥的夢想與謊言》(1937)和《為〈格爾尼卡〉而作的馬頭草圖》(1937)。M+工作人員告訴記者,后者是《格爾尼卡》的試畫習作之一,“由于《格爾尼卡》是國寶級藝術,不能出境,所以這次很幸運能從馬德里國家藝術中心借展這張習作,從局部視角呈現當時畢加索的創作狀態。”

展覽現場,畢加索作品《為〈格爾尼卡〉而作的馬頭草圖》

第二次世界大戰期間,畢加索選擇于1940至1944年留在被納粹占領的巴黎。法國解放后,他出于對法國共產黨反抗納粹的欣賞而加入成為一員,積極參與國際和平議會,包括1949年于巴黎舉行的世界和平大會,并為推廣這些會議而創作了和平鴿圖案。

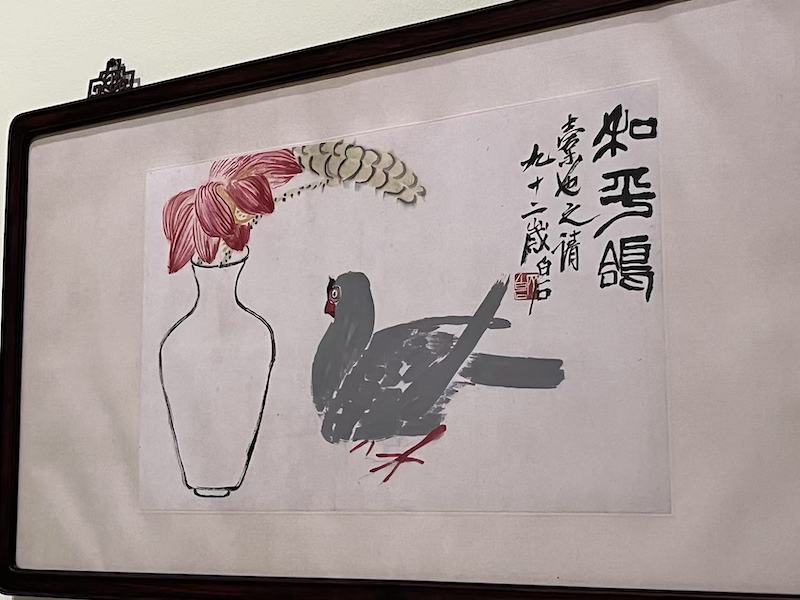

和平鴿成為了家喻戶曉的藝術圖案,在中西方藝術文化中搭建了重要橋梁。在畢加索作品邊,主辦方展示了印有和平鴿圖案的郵票,宣傳冊,以及中國藝術大師家齊白石所畫的《和平鴿》,形成呼應。據悉,策展團隊在籌備之際,發現齊白石生前看過不少畢加索作品。有文獻顯示,齊白石案頭曾放有畢加索畫冊。而根據相關名家回憶與記載,畢加索也曾推崇齊白石,兩位藝術家并未見過面,但他們的藝術精神跨越了地理限制。

展覽現場,與和平鴿有關的作品

展覽現場,齊白石繪制的和平鴿

齊白石繪和平鴿

畢加索的四種原型

除了聚焦畢加索不同時期的重要作品,展覽還歸納了他為何被視為二十世紀最具代表性藝術家的四種“原型”——是天才、局外人、魔法師,也是學徒。

第一原型是“天才”。畢加索年輕時已展露非凡才華,他也因此奠定名聲。他的漫長藝術生涯涉及多個時期和風格。其中,最為人熟悉的也許是他為生命中遇到的女性所繪畫的肖像。他有很多情人及伴侶,包括費爾南德·奧利維耶、瑪麗·泰蕾絲·沃爾特、多拉·瑪爾和弗朗索瓦絲·吉洛等。展覽中,多幅畢加索代表作皆是為這些女性描繪的肖像。

展覽現場,畢加索繪制的女性肖像

畢加索很了解被稱為天才的威力,并經常在作品中將自己塑造成擁有超乎常人之能力的神話人物。1920年代末,畢加索以希臘神話中的牛頭人身怪物作為自己的替身。他筆下的牛頭怪時而險惡,時而淫蕩,時而脆弱不堪。牛頭怪象征獸性暴力和性欲,體現了他作品中探索的各種情感狀態和不同人生階段。

巴勃羅·畢加索,《盲眼牛頭怪于星夜由瑪麗.泰蕾絲和鴿子引路》,1934至1935年,巴黎國立畢加索藝術館,? Succession Picasso 2025

展廳現場,記錄畢加索創作的影片

到了晚年,畢加索依舊不斷創新和實驗,一大批自由狂放的作品仿佛要印證自己取之不竭的才華。他說,為了畫得像拉斐爾,他花了好幾年,但為了畫得像個小孩子,他花了一輩子。追求童真成為他的終身目標。

“局外人”是主辦方總結的第二原型,講述了畢加索游走于主流邊緣,以局外人的角色挑戰社會規范。在其創作生涯中,畢加索大都在反抗固有的藝術傳統和風格,并選擇描繪社會邊緣人物。這也為他成為立體主義始創人之一,掀起一場顛覆具象繪畫的藝術運動作為伏筆。

巴勃羅·畢加索 《雜技演員》,1930年 ,巴黎國立畢加索藝術館, ? Succession Picasso 2025

巴勃羅·畢加索 《臺座下的大靜物》,1931年 ,巴黎國立畢加索藝術館,? Succession Picasso 2025

第三原型是“魔法師”,強調了畢加索是如何將尋常的場景和對象轉化成非凡的藝術作品。畢加索的魔法體現在發明了拼貼藝術,將現成紙材或其他物品粘貼在平面之上;他也是集合藝術的先驅,擅長把各種現成物件組成立體藝術作品。他經常采用毫不起眼的物件,例如廉價金屬、廢棄木材等,并將其組合成出色的藝術品。展廳中,策展方將畢加索的靜物畫和人像,與亞洲當代藝術家和設計師的作品并置,以此展現藝術家們延續了畢加索的神奇魔法,從日常中發現新奇的藝術。

巴勃羅·畢加索 《山羊頭顱、瓶子和蠟燭》,1951-1953年 ,巴黎國立畢加索藝術館,? Succession Picasso 2025

展覽現場,畢加索制作的陶器

自1940年代起,他開始視陶藝為重要媒介,并創作了大量陶器,包括一些飾有魚、水果、餐具的陶碟,以及有著人臉的貓頭鷹等圖案的陶瓷。而展廳中的一組陶瓷呈現了他在創作中向古希臘和羅馬陶瓷學習。

最后一個線索是“學徒”,也是畢加索的重要身份。他經常向前輩藝術家及創作人學習和借鑒,從他們身上汲取靈感,嘗試以一己之道與其一較高下。畢加索總是刻意以某種方式對待歷史,要么單純地參照特定類型,要么重新演繹經典,又或是在同一作品中融匯不同風格。展廳中,《手持尖刀的女子》借鑒于《馬拉之死》,《朝鮮大屠殺》則是借鑒了馬奈與戈雅描繪的槍決場景……他是渴求學習和實驗的人,最終超越前人,成為藝術大家。

展廳現場,畢加索作品《手持尖刀的女子》,借鑒于《馬拉之死》

巴勃羅·畢加索《朝鮮大屠殺》', 1951 , Musée national Picasso-Paris , ? Succession Picasso 2025

與亞洲“學徒”的對話

來自亞洲的藝術家們亦是學徒。貫穿于展覽始末的還有亞洲藝術家,他們的藝術風格及藝術精神,也都受到了畢加索的影響。主辦方表示,“展覽展現天藝術家畢加索是如何被認知,并被其他的藝術家所不斷重新詮釋的。同時,展現來自不同地域和不同文化的藝術家是如何在一個展廳里用藝術相互對話的。”

陳福善《立體海魚圖》,1959年,由陳福善信托借出,尚待完成收藏程序,? 陳福善信托,圖片由漢雅軒提供

野口勇 《奇鳥》,1945/1971年,M+,香港,? The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS,攝影:梁譽聰,圖片由M+提供

在展出的亞洲藝術家中,林飛龍無疑是特殊的一位。他于1902年生于古巴,父親是從廣東移居至古巴的華人,母親是有西班牙血統的非裔古巴人。他把自身混雜的文化傳統元素,與其在歐洲研習的西方前衛藝術糅合起來。1938年,林飛龍在巴黎與畢加索見面,兩人惺惺相惜,成為朋友。畢加索更將林飛龍介紹到自己的社交圈子,稱他為自己一度失散的“表弟”。如同畢加索從希臘神話汲取靈感那樣,林飛龍從古巴的文明中尋找靈感,而在藝術表現上,他的作品也能看到畢加索的影子。

展覽現場,林飛龍《女子與鳥》,1949年

在林飛龍的作品背后的一整面墻上,懸掛著許多畫作。乍看之下是畢加索作品,但走近細看,則會發現這是對畢加索作品的重新演繹。這是日本藝術家兼設計師田名網敬一的《畢加索〈母子像》之悅樂》系列。田名網與畢加索的對話不光顯現在模仿與再創上,還有在生命最后時段的藝術精神上。畢加索晚年的豐碩作品也反映了他對死亡的恐懼,彷彿意識到時日無多,幾乎不由自主地創作,直至生命的盡頭。而田名網的系列也創作于最后幾年,共創作了500余幅畢加索主題的繪畫。

展覽現場,田名網敬一的《畢加索〈母子像》之悅樂》系列

生于英國,工作于德國的藝術家藤原西蒙的作品《誰被拖延?(吉他,秋天)》則是對畢加索經典之作的演繹。他參照畢加索的《吉他》(1912),以紙板和繩創作了自己的卡通熊版本。值得一提的是,吉他是畢加索非常鐘情的題材,除了外形如同女性身段外,吉他的音孔讓人窺探其內部結構,為他帶來靈感,啟發他實驗如何在平面畫布上展現立體空間。

展覽現場,藤原西蒙作品《誰被拖延?(吉他,秋天)》

1970年代中期,一群年輕藝術家于北京組成地下團體無名畫會。他們就像年輕的畢加索一樣,從身邊事物汲取創作靈感,促進了中國當代藝術的萌芽。展覽中,有多件中國藝術家對于畢加索的致敬,如曾梵志繪制的畢加索,在素淨的背景前,格外惹人注目;嚴培明的畫作描繪了畢加索與家人。

展覽現場,中國藝術家們繪制的人物肖像

展覽現場,嚴培明描繪的畢加索與家人

而女藝術家廖逸君與其男性繆思Moro之間的互動方式,與畢加索形成對比。廖逸君把伴侶兼合作者Moro塑造成藝術史和流行文化中的不同角色,以此促使我們重思藝術家與繆思的關系,以及這一關系中的性別問題。

展覽的最后,是日本藝術家森村泰昌的《安魂曲:創造的劇場/巴勃羅·畢加索扮相的自拍照》。森村以假臉皮、禿發頭套和條紋水手衫重新演繹杜瓦諾鏡頭下的畢加索。兩張照片也有不同之處,杜瓦諾的照片里,畢加索面前的餐盤來自其陶藝作品,森村面前的餐盤取自“格爾尼卡”的局部。這一幽默詼諧的致敬,也提醒著觀者,模仿和挪用向來是藝術史的一部分,同時,也延伸出當代藝術中所關注的身份等問題。

森村泰昌的《安魂曲:創造的劇場/巴勃羅·畢加索扮相的自拍照》

此次展覽由 香港M+博物館藝術總監及總策展人鄭道煉、巴黎國立畢加索藝術館研究員法蘭索瓦·達羅共同策劃,并由M+藏品策展人陳欣怡協力。

展覽由香港M+博物館與法國五月藝術節聯合呈獻,亦是2025年法國五月藝術節之開幕節目。展覽獲香港賽馬會慈善信托基金冠名贊助,主要贊助包括匯豐、國泰、中渝置地及安達人壽,亦獲香港特別行政區政府文化體育及旅游局轄下文化藝術盛事基金資助。

開幕預覽活動現場,呈現舞者與畢加索的手。圖片致謝Chubb安達人壽香港

開幕預覽活動現場,呈現舞者與畢加索的手。圖片致謝Chubb安達人壽香港

展覽將于3月15日展至7月13日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司