- +1

張德政讀《大象的蹤跡》|人象關(guān)系背后的生態(tài)文明之思

《大象的蹤跡》,[美] 奈杰爾·羅斯菲爾斯著,陳玨譯,光啟書局2025年1月版,332頁,89.00元

《大象的蹤跡》(Elephant Trails)是資深動物史學者奈杰爾·羅斯菲爾斯(Nigel Rothfels)的作品,通過“盲人摸象”“大象墳墓”等許多生動翔實的傳說和歷史故事向讀者介紹了大象,并通過回溯這些傳說的歷史來源與實際情況的差異,批判性地看待人類對大象的諸多看法。透過大象的蹤跡,我們不僅可以看到許多大象與人類世界接觸的故事,更能引發(fā)對人與自然關(guān)系的思考:動物們?nèi)绾卧谌祟愔鲗У纳姝h(huán)境中的適應,交織出與人類文化相互影響的歷程,為讀者從多物種民族志的角度去理解人類歷史提供了很多素材。

作者用盲人摸象的故事開篇,看似在講每個人對于大象的認識不同而產(chǎn)生爭吵,實際上是在講我們由于自身認知的局限性和習慣性地主觀臆斷,而產(chǎn)生偏見。對一般情況而言,偏見可以提供一個簡化的認知框架幫助我們快速對事物進行分類和判斷,節(jié)省時間和精力。但在學術(shù)研究中探討動物在人類歷史長河中的地位和意義,顯然我們需要有更全面、更客觀的理解。

作為一個中國學者,書中的一些觀點筆者不敢茍同,比如作者認為:“如今通行全球的大部分有關(guān)大象的觀念可以通過數(shù)千年來的歐洲歷史來追溯。即使象牙貿(mào)易現(xiàn)在可能是由亞洲市場驅(qū)動的,但幾個世紀以來,大象的生活更多地取決于西方人而不是東方人的行動和思想。”(第7頁)

首先,現(xiàn)存的三種大象都是熱帶動物,數(shù)千年來歐洲并不是大象的自然棲息地,歐洲最后的大象蒂洛斯古菱齒象(Palaeoloxodon tiliensis) 也早在距今約8000年前滅絕;數(shù)千年來歐洲對大象的利用僅限于象牙制品和史料非常有限的古代戰(zhàn)象以及近現(xiàn)代的動物園、馬戲團圈養(yǎng);數(shù)千年來歐洲有關(guān)大象的很多觀念,也如作者所說,跟其實際生活狀態(tài)之間可能存在重大的差異。

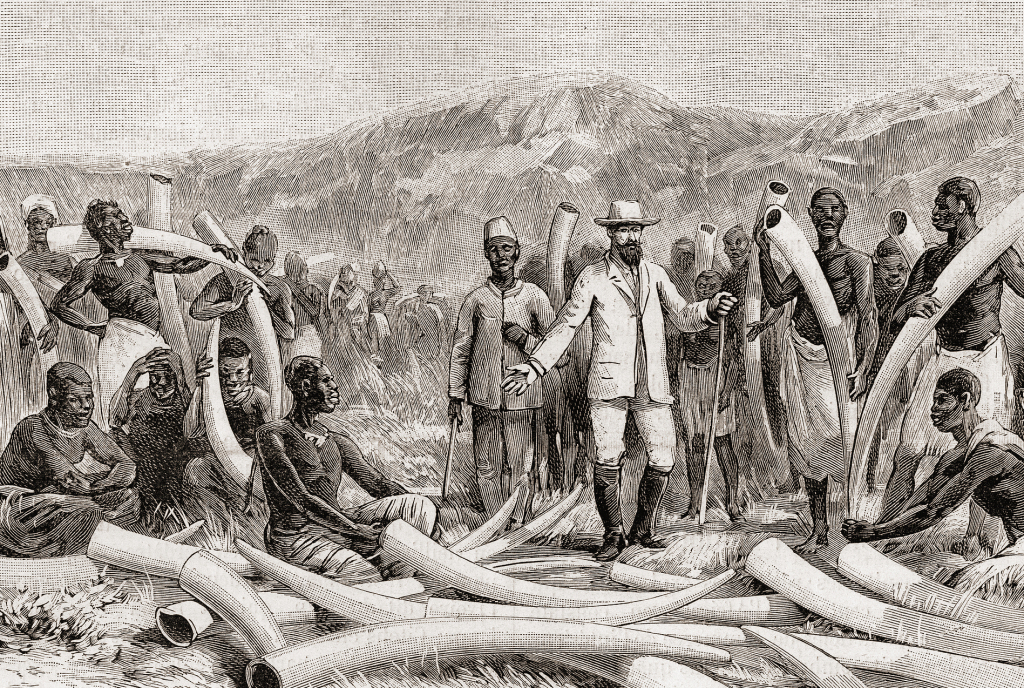

其次,象牙貿(mào)易價值鏈的形成不是一蹴而就的,英國、美國、中國、日本等都曾是象牙消費大國,從1850年代到1910年代,倫敦還是世界象牙交易中心,而中國已經(jīng)自2017年12月31日起全面禁止所有象牙交易,象牙消費得到有效遏制;此外,象牙貿(mào)易的驅(qū)動也并不僅僅在市場端,而是整個價值鏈的扭曲。

最后,東方許多國家和地區(qū)不僅是亞洲象的自然棲息地,還有著豐富的象文化,更有著與大象數(shù)千年來共生共存的模式。當然,最為重要的一點是,在生態(tài)保護的宏大敘事中,無數(shù)亞非地區(qū)的當?shù)鼐用衲袚吮Wo野生大象的生態(tài)責任,犧牲了諸多利益。諸如“大象的生活更多地取決于西方人而不是東方人的行動和思想”這樣的描述顯然有失偏頗。這或許與本書作為大象動物史與文化史研究的一點遺憾有關(guān),中國極為豐富的史料并未被收集或者呈現(xiàn),感興趣的讀者可以自行查閱郝時遠研究員近兩年連續(xù)發(fā)表的《獸之美者:滇象北往與貢象南來——基于歷史民族學的人象倫理關(guān)系考察》系列論文,其中詳細地介紹了古代中國與周邊國家有關(guān)大象的文化現(xiàn)象與歷史脈絡(luò)。

如果盲人們能夠相互交流、分享各自摸到的情況,就有可能拼湊出大象的大致模樣,更接近事實真相。作者應該也希望對本書的評價不止于夸贊,更在于交流。接下來本文將結(jié)合生態(tài)學、人類學的學科視角和田野調(diào)查,圍繞本書談談“大象”的蹤跡,供大家交流指正。

何為象

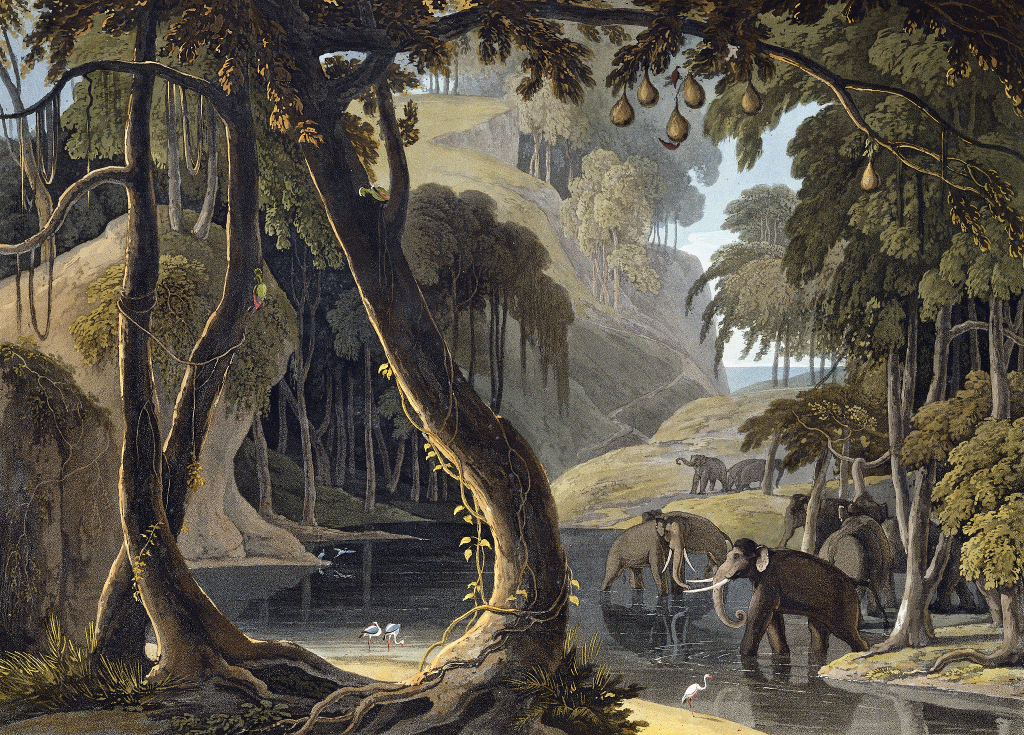

書中提及的大象種類非常豐富,從遠古的猛犸象到現(xiàn)代的非洲象、亞洲象等均有涉及,不了解大象的讀者可能會產(chǎn)生一些困惑。比如由于數(shù)據(jù)庫的缺乏,作者在介紹費城動物園的非洲森林象約瑟芬時,借用野生非洲草原象姿勢數(shù)據(jù)庫來描述到“它鼻子的末端卷了起來,這樣一個動作,還有它耳朵的位置,表明它感到不安”(47頁),并注釋數(shù)據(jù)庫的適用性未必理想。從當代物種分類(林奈提出的雙名法系統(tǒng))來講,大象不是一個種,而是一個科——象科(Elephantidae) ,現(xiàn)存的大象有兩屬三種,非洲象屬和象屬,其中非洲象分為非洲草原象(Loxodonta africana)和非洲森林象(Loxodonta cyclotis) 兩種,象屬中只有亞洲象(Elephas maximus )一種。事實上,現(xiàn)存的三種大象除了體型上的顯著差異外,在行為、性格等方面也具有較大差異。

一方面,由于古人對物種分類認知的局限、雙命名法的提出(1753年)等原因,在許多歷史記載中,不論中外都不會對大象的種類有進一步的分類,許多圖畫資料中的大象也會成為“亞非混血兒”,甚至是畫家想象中的“象”。比如在拉菲亞戰(zhàn)役中,托勒密四世是否真的有用象軍和安提古三世作戰(zhàn)?率領(lǐng)的非洲象象軍到底是森林象還是草原象?我們可以根據(jù)現(xiàn)有知識來猜測判斷。非洲草原象的體型大于亞洲象,大于非洲森林象;亞洲象更溫順更容易馴化,非洲森林象也相對溫順,可被馴化,但容易受驚,非洲草原象性情過于暴躁,很少被用于組建象軍。再從戰(zhàn)場的描述上看,托勒密的非洲象在與更大的印度象碰撞前驚慌退縮,并穿過他們身后的友軍步兵隊列,導致隊伍混亂。如果史料記載無誤,我們基本可以推斷托勒密王國應該是就地馴化了相對溫順的非洲森林象作為戰(zhàn)象,象軍交戰(zhàn)的情形也符合我們當前對大象性情的認識。

另一方面,古人以及如今的當?shù)鼐用衿鋵嵏谝獾氖菍嵱眯苑诸悾热纭侗静菥V目》中將植物藥分為草、谷、菜、果、木五部,日常生活中將動物分為家畜、家禽、野生動物等類別,對大象亦然。生態(tài)學中有“生活史”這一概念,是指生物從出生到死亡所經(jīng)歷的全部過程。生活史的研究不僅僅關(guān)注生物一系列與生長、發(fā)育、繁殖等過程有關(guān)的特征,更重要的是對其生存策略的探究,如何在長期的演化過程中,形成對其生存環(huán)境適應的結(jié)果。如果將大象按照生活史進行分類,以是否馴化與人類生活在一起為標準,不論非洲象還是亞洲象,都可以分為野象、家象、流浪象。

野象是指在自然環(huán)境中與當?shù)鼐用窆泊娴拇笙螅患蚁笫侵格Z化后用于生產(chǎn)、戰(zhàn)爭、儀式、觀賞等目的的大象;比較特殊的是“流浪象”,在老撾曾有大量的大象被用于伐木場勞作,但伐木場不養(yǎng)閑象,當這些大象年老體弱時,萬惡的資本就會將它們驅(qū)逐出去,這形成了最早的流浪象。如今隨著野生動物保護的不斷發(fā)展,“流浪象”的定義也在不斷豐富,比如被環(huán)保組織從伐木場解救出來并送到保護區(qū)的大象、從救助中心放歸野外的救助象等。與野象不同,它們曾不同程度地被人類馴化,與人類共存;它們又與家象不同,未來它們的生存策略又不得不繼續(xù)改變,回到自然中與人類共存,但還回得去嗎?回去又會怎樣?

讀者在看待人象關(guān)系時,也不妨分別以野象、家象、流浪象的視角代入,或許會有一些更具現(xiàn)實意義的理解。

象的生存策略

書中很多內(nèi)容都體現(xiàn)了多物種民族志的視角,講述了大象在不同歷史時期和文化背景下與人類的各種互動。如在古代戰(zhàn)爭中作為戰(zhàn)爭工具的作用,在宗教儀式中的象征意義,以及在動物園、馬戲團等場所與人類的接觸等,展現(xiàn)大象與人類之間復雜而多樣的關(guān)系。最值得一提的是,作者從大象這一非人類物種的角色和視角來研究和描述這些跨物種的互動,通過展現(xiàn)大象自身的行為特點、社會結(jié)構(gòu)和情感世界,以及它們在自然環(huán)境中的生存智慧等,讓讀者嘗試從大象的角度去理解它們的生活,而不僅僅是把它們看作是人類觀察和利用的對象。

假如你是一頭野象,你的生存策略會是怎樣的?在描述大象赴死之地時,作者通過《阿拉伯之夜》中的傳說故事講述了大象將狩獵者辛巴達帶到“象牙山”上的情境,認為大象明白人類是貪圖它們的象牙,而這里的象牙辛巴達一輩子都拿不完,因此希望他不再去傷害它們。顯然這些觀點高估了大象的情感和認知,目前沒有任何科學證據(jù)表明大象有專門的墳地和死亡前的儀式,而這些觀點實際上是根植于人類文化當中的。我們在不經(jīng)意間把自己融入大象的世界中,希望通過共情來理解它們,雖然我們經(jīng)常會誤解它們的意圖。現(xiàn)有研究表明,非洲象的象牙平均長度已經(jīng)縮短了一半。如果從多物種民族志的視角看,會講大象為了避免因象牙而被獵殺,選擇了不長象牙或者縮短象牙。事實上,這種選擇可能不是大象的主動選擇,而是人類狩獵的定向選擇,使得沒有象牙或象牙短的大象獲得更高的生存概率和繁衍機會。筆者并不是想通過這些說明這種視角沒有意義,反而正是這些觀點的存在,使得人象關(guān)系的研究不再局限于純粹的自然科學研究的范疇,讓我們開始尊重大象、動物和自然的主體性。

1892年,人們獵取象牙的插畫。

事實上,原本絕大多數(shù)野生動物都是怕人的,我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),對于以前靠狩獵為生的當?shù)鼐用駚碚f,野生動物是非常重要的食物來源。你問他“天上飛的是什么?”,他會告訴你“是干巴”(云貴等地為長時間保存各種肉類,脫水腌制而成的肉制品),你問他“地上跑的是什么?”,他會告訴你“是干巴”,你再問他“水里游的是什么?”,他會告訴你“還是干巴”,不怕人的野生動物可能早就成了干巴。但這并不代表他們“取之無度”,他們也會遵循自然規(guī)律來制定一套指導生產(chǎn)生活的準則,這在不涉及野生動物貿(mào)易、自給自足的當?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)中不僅無可厚非,還體現(xiàn)著生態(tài)智慧。獵人教會了野生動物要保持小心和警惕,人與野生動物也形成了自然的邊界。而當下人獸沖突之所以會成為嚴重的社會問題,很大程度上是因為受保護的野生動物開始失去這種“邊界”,進而不斷威脅到其生境周邊的人類安全與生活,而當?shù)鼐用癯3虼藞髲鸵吧鷦游铮璧K野生動物保護。

假如你是一頭家象,你的生存策略會是怎樣的?作者介紹布豐在《自然通史》中寫道:“它們不屬于那些我們純粹為自己的目的而養(yǎng)殖、消滅或繁育的天然奴隸”(69頁),認為大象可以接受自身被奴役,但非常憎惡被囚困,并且為了不增加主人的財富,它們哪怕交配欲望再強烈都會加以抑制,避免它們成為被時代奴役的物種。但事實上,家象拒絕繁育、抗拒被世代奴役的理性不過是布豐自己的觀點罷了,因為在作者成書的時代,動物馴化和人類的奴役都是具有爭議的話題。根據(jù)筆者的研究,即使是被捕獲的小象也很難被真正地馴化,成為具有生產(chǎn)力的家象,因為它曾經(jīng)歷過、自由過,只有二代象才能被更好地馴化。除此之外,家象的主人為了避免這些“野象”的后代們因為近親繁殖而衰敗,時不時還需要捕獲新的野象來改良家象的基因,這與藏區(qū)牧民非常樂意他們家養(yǎng)的牦牛被野牦牛帶走交配的道理是一樣的。

從雙向馴化的角度看,家象的生存策略未必不如野象,從目前救助象野化放歸的困難程度就可以窺見一二。

作者在“最友好的動物”一章中介紹到,在動物園管理者眼中,一頭“優(yōu)雅、英俊、性情良善”的大象就是“好大象”,因為這代表它溫順并且好馴化。根據(jù)資料,在布朗克斯動物園(原紐約動物園)的岡達不僅與它富有耐心和奉獻精神的飼養(yǎng)員建立了親密的聯(lián)系,成為最和藹可親、性情溫和的大象,似乎還能對馱載孩子們這件事樂在其中(157頁)。但在有岡達這類溫順的大象的同時,也有不少脾氣暴躁的大象殺死飼養(yǎng)員的案例。筆者很認同作者“他們無法想象動物在動物園里能感受到任何幸福或滿足”(145頁)的觀點,也相信許多被捕獲的大象是充滿悲情的。

那什么樣的野象是“好大象”?筆者在調(diào)研中,發(fā)現(xiàn)云南當?shù)鼐用褚矔谩昂谩薄皦摹眮硇稳菀跋蟆?jù)Z村寨的居民描述,他們村寨附近共有兩群野象,都是八頭。其中一群是很早就來到這邊,白天待在保護區(qū)的森林中休息,晚上來農(nóng)田“偷”吃完就回到保護區(qū)了,村民過去它們也走,“感覺它們還是有點害羞,因為把苞谷偷吃了”,基本不干擾老百姓干活,這群他們稱為“好象”。另一群是2024年1月左右才來的,村民在地里的時候它們一般不下來,但是只要人一走開就會馬上到農(nóng)田里開始吃莊稼,一旦開始吃就怎么也趕不走了,“死皮(賴皮)得很”。如果是早上來中午吃完的,還要在附近找遮蔭休息,下午才走,并且是回到村寨的橡膠地和茶地里,非常干擾老百姓的生產(chǎn)生活,這群象他們稱為“壞象”。兩個象群分別選擇在森林和橡膠林休息,很可能是因為象群之間的領(lǐng)地意識導致的,“好象”群來到此地較早,先占領(lǐng)了人為干擾少的保護區(qū)森林作為休息的棲息地,后來的“壞象”只能被迫選擇人類活動頻繁的橡膠林作為休息的棲息地,并非它們有意識地去干擾老百姓的生產(chǎn)生活,做一群“壞象”。但通過村民的描述,我們依然可以發(fā)現(xiàn)不同象群大象的“賴皮”程度是不同的。或許,在人與象的關(guān)系中,并不應該用“好”與“壞”來區(qū)分,更多的是適合與否。

談到適合,那就不得不提與人類共存的流浪象了。2024年5月,野象谷的救護與繁育中心的“阿寶”經(jīng)過行為矯正、野化訓練后放歸野外,成為第一頭逛過城市、又被放歸自然的亞洲象。但由于它在野象谷曾經(jīng)吃過火龍果,放歸后它不僅去農(nóng)田吃莊稼,還開始找火龍果吃,而大象是具有社會結(jié)構(gòu)和知識傳承的。與此同時,當?shù)睾芏啻逭驗槌D晔芤跋笥绊懀粩鄧L試改變種植結(jié)構(gòu),近兩年才學習改種原本不會招惹大象的火龍果。當下,極具爭議的野生動物投喂的同樣會有這些擔憂,一方面使得野生動物變得依賴人類,另一方面使得野生動物失去與人類應有的邊界感。各種原因產(chǎn)生的“流浪象”因為曾經(jīng)與人類共同生活的經(jīng)歷,一定程度上變得更加依賴或仇恨人類。人與自然和諧共存遠比想象中要復雜得多。

愛德華·威爾遜在《半個地球》中希望通過保留半個地球的荒野來保護生物多樣性,但荒野并非某種“伊甸園”,也不應是所謂的“保護區(qū)”,動物并不會知道由人類政治意志所決定的保護區(qū)邊界究竟在哪里。動物應該在保護區(qū)還是應該在動物園,又或是馴化后在人類社區(qū),每個人、每只動物都有自己的“生存策略”。

生態(tài)倫理之思——“獵人回歸”

獵人可以說是早期熟諳動物行為的動物生態(tài)學家。書中不僅介紹了獵人們對動物習性的掌握和利用,還有在生態(tài)倫理層面的思考。獵人們對狩獵行為的認識,經(jīng)歷了從“殺死一頭大象不同于殺死其他任何動物”這種 “來自獵人所需的技巧和勇氣,而不是動物的死亡”(107頁)的樂趣,到對“盡快殺死動物,縮短受傷獵物的痛苦是獵人的道德義務”(101頁)的動物福利視角的變遷。近些年來,隨著我國生態(tài)環(huán)境保護的不斷完善,許多陸生野生動物種群快速恢復增長,但虎豹等野生動物由于處在食物鏈頂端,種群數(shù)量較少、對生境要求更高,部分地區(qū)已經(jīng)滅絕或數(shù)量恢復緩慢。原本的生態(tài)系統(tǒng)中由于虎豹等生態(tài)位的缺失導致生態(tài)系統(tǒng)失衡,野豬等陸生野生動物致害問題愈加凸顯。由于槍支管理等原因,目前對野豬的捕殺更多是依靠獵犬與其相互撕咬,顯然有悖于縮短獵物痛苦的道德義務。在生態(tài)文明建設(shè)的當下,狩獵已經(jīng)不再是獲取食物或者樂趣的方式,更是一種生態(tài)調(diào)控的手段,“獵人回歸”(并非提倡狩獵大象或其他野生動物,而是一種生態(tài)調(diào)控的理念)時,我們應盡怎樣的生態(tài)道德義務?

當?shù)貢r間2024年10月29日,肯尼亞察沃,大象在野外散步、覓食。

一個地區(qū)的大象是否是越多越好?在社會-自然這一復合生態(tài)系統(tǒng)中,除了要看當?shù)氐淖匀画h(huán)境承載量,當?shù)氐纳鐣h(huán)境承載量或許更值得關(guān)注。當把大象和狩獵放在一起,很容易就會想到象牙貿(mào)易。作者在書中介紹到象牙的需求和象牙原產(chǎn)國的發(fā)展局限性共同推動著象牙市場。在象牙貿(mào)易這條扭曲的價值鏈上,捕獵者除了通過獲取象牙在當?shù)夭]有其他生計方式,并且他們獲得的利潤也遠不如采購商、貿(mào)易商和經(jīng)銷商。與許多人認知中的大象不同,野象其實是十分危險的,每年大概有600人被大象殺死,試想,誰愿意每天生活在危險當中呢?或許,在當?shù)鼐用窨磥恚瑢⑼{他們生產(chǎn)生活的野象狩獵并通過象牙獲取一定的報酬是一個不錯的選擇,即使如今非洲致力于大象的保護,嚴禁狩獵大象,但也有當?shù)鼐用裢ㄟ^用香蕉引誘大象掉下懸崖摔死的方式來對抗大象對社區(qū)的干擾。在象牙價值鏈上,到底是誰在殺戮大象?事實上,因為承擔生態(tài)責任與享受生態(tài)價值的主體存在錯位,當?shù)鼐用窈痛笙笃鋵嵍际鞘芎φ摺;蛟S,區(qū)域發(fā)展不平衡、資源分配不合理才是真正的“殺戮者”。在生態(tài)學和人類學的視角下,保護野生動物的同時要兼顧當?shù)鼐用窀l恚ㄟ^生態(tài)補償?shù)葯C制盡可能地實現(xiàn)環(huán)境正義,實現(xiàn)從扭曲的象牙價值鏈到生態(tài)的“象”價值鏈,才能更好地實現(xiàn)人與自然是生命共同體這一理念。

2024年6月1日起中國新頒布施行的《生態(tài)保護補償條例》,旨在調(diào)動各方參與生態(tài)保護的積極性,推動生態(tài)文明建設(shè)。從人類學和生態(tài)學的交叉視角來看,如何探索生物和文化多樣性協(xié)同保護的生態(tài)補償市場機制,拓展生態(tài)價值實現(xiàn)模式?比如,組織引導受害區(qū)當?shù)鼐用裼行蜷_展生態(tài)狩獵,依法、科學調(diào)控野豬等野生動物種群數(shù)量,使得棲息地生境得到優(yōu)化平衡的同時,存續(xù)民族傳統(tǒng)狩獵文化中優(yōu)秀的部分。進一步探索通過生態(tài)狩獵和生態(tài)旅游獲取經(jīng)濟效益,反哺生態(tài)保護,協(xié)調(diào)解決野豬等陸生野生動物致害頻繁和補償資金不足的現(xiàn)實問題。這樣,既通過“獵人回歸”填補了自然系統(tǒng)中已經(jīng)缺失的生態(tài)位,又調(diào)控了社會系統(tǒng)中生態(tài)責任和福祉的不對等,促進環(huán)境正義。生態(tài)文明建設(shè)的當下,如何通過“獵人回歸”進行生態(tài)調(diào)控是非常值得思考的,也是我們應盡的生態(tài)道德義務。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司