- +1

文學派對|陳侗自述:社會性藝術的必要和魅力,從博爾赫斯書店說起

現在正值諸種語境、文學、事態轉軌、變駁,“文學的專業性”正在文學內部悄然發生,并借助新的形式、策略、技術顯化其自身。在流動的話題、成見、故事之外,世界如何發生、意義如何生產、經驗如何形成,已變得更加迫切。基于此,“文學(露天)派對”(Literature Open-air Party)將邀請文學相關的編輯、學者、作家、出版人、譯者、書店老板等,講述他們的生命與經驗,以血管之思、臟器之力,構建一個真與美的文學的“自述”檔案。

陳侗,1962年出生于湖南寧鄉,畢業于廣州美術學院中國畫系,曾在湖南少年兒童出版社工作,后任職廣州美術學院中國畫學院,1990年代初在廣州創辦博爾赫斯書店

1993年底或者1994年上半年,我在廣州美術學院開了博爾赫斯書店,那是在1986年我回到美院當老師的七年之后。書店開業后一直在搬遷,到今天數起來有十幾次,同一棟樓里就搬過好幾次,所以無法統計清楚。開書店的理由有兩個:一是受到當時整個商業環境的影響,二是離開出版社以后,我的出版情懷依然存在。

1992年我三十歲,開始從事以文學為中心的文化實踐,策劃出版要早于開書店。我先后策劃了“實驗藝術叢書”“午夜文叢”等等。我曾提出,我們出版的是一個立體的東西,不只是書好賣、有影響就出版它;不是把版稅交給對方,把譯稿交給譯者,把書交給讀者這么簡單;而是書是作品,單獨一本是作品,加起來也是作品,作者和書放在一起也是作品。一旦出了我喜歡的作家的書,愛屋及烏,我會和作家保持很好的聯系,請他來,做很多安排,甚至陪著他,這一趟下來花的錢可能比整本書投入的錢還多,這沒有問題,因為我們是在全面地了解一部作品,了解它左中右上下的關系,包括他的家庭、社會關系,他對待別人的態度。

“小的是美好的”一直在我心里。我聽到“大”這個詞時,除了“大格局”是唯一正確的,剩下的詞可能都是小的好。“大作家”指很有名、偉大的作家,其實不太出名的,所謂二流三流作家也蠻有意思,不一定要“大”。我們出版的一篇小說叫《小事故》(收在《逃亡者》中),沒有叫“大事故”(有部電影叫《大事件》,拍得還不錯)。實際上,作家們更多選擇“小”,《小王子》,沒有說“大王子”。有了這個“小”,我們對發展的信心會多一點。如果是“大”,可能會經常睡不好覺。

小東西怎么做成大格局?我們要把我們的產品、我們的行動,甚至一個書店變成大格局,這蠻值得思考了。兩個方面:一個是觀念,這是綱;另一個是實踐,就是目,就是毛主席講的“綱舉目張”。我們要把所有的事情,像出版、書店、其他社會活動,統一到綱里面,這樣才可能獲得一個大格局。

我們始終認為,生產相對于銷售推廣更重要。當然,我們的生產也是推廣大類里的生產。我一般是把文化分成文化創造、文化推廣和文化消費三個方面。從書店和出版的職能來講,我們屬于文化推廣。書店是一個推動者,計劃推什么書屬于文化推廣,但是書店和讀者相連的部分屬于文化消費。不用說,書店和發行、和出版的關系就更密切了。現在一般的書店不兼有出版的功能,歷史上有些書店是兼有的。

從2007年起,我們開始做CONTONBON——博爾赫斯書店藝術機構。博爾赫斯書店當然沒有被授予出版權,或者說介入文化生產的權力,所以,我們另外做了一塊招牌,CANTONBON——博爾赫斯書店藝術機構,從事更廣泛的文化推廣,以出版為主體,再配合藝術展覽,一下子推動了很多事情,展覽、講座、讀書會、朗讀會……當時的朗讀會還表演,請專家,一下子能來五六十人。今天我們不可能這么做,它變得很日常,有時候就十來個人,有時候只有三五個。最初的情況得益于當時的社會環境,特別是經濟環境,因而機構發展比書店快。那會兒,我賣畫的價錢雖然不高,但是錢也還好用,關鍵是每天都有人送錢。

陳侗《世界作家大會》,裝置,2017年

01

別人要理解我所做的事情,得從文學這個領域開始。我的同學張衛,在文學創作和文學閱讀上面給我的引導和影響,到今天還是存在的。張衛很迷戀文學,特別是西方現代文學,他是我第一個西方文學的啟蒙人。那時候我們在出版局辦公樓的走廊上經常聊天,我主要聽他介紹這種流派那種流派,知道了很多作家的名字。

進入出版社工作之前,大學三年級,我對現代藝術已經開始感興趣。我的藝術趣味開始朝現代派發展,從畢加索和馬蒂斯入手,也沒往前跨多少,因為那時候對現代派的其他方面了解還不多。不久后,我去了趟北京,看了德國表現主義畫展,在北京民族文化宮。當時要考英語,我擔心考不好,正好有這個展覽,我就撒了一個謊,和我們系的支部書記說,奶奶病重,我得回去,她就放我假了,逃了外語考試。(畢業前補考英語,雖只得了45分,老師硬是給拉到了及格,還送了兩張電影票:在省政府禮堂放映的《甘地》。)我先到長沙和我爸會合,我爸帶著我去的北京,還上了長城。

至于文學上的現代派,我當時還沒有接觸,雖然我會去圖書館看文學雜志,但讀的都是《十月》《當代》《收獲》,主要是“文革”后的傷痕文學。我畫連環畫,也兼顧畫插圖,這也是能接觸到文學的一個方面。我們班有些同學和雜志社、出版社關系好,進學校前已經很有成就了,雜志編輯經常來我們班組插圖稿,也會交給我任務,給廣東知名作家的小說畫插圖。(最近還有《花城》的美編聯系我,說見了我當年畫的很多插圖,覺得很好,問我有沒有原作。事實是,那些原稿雜志社從來沒有退回來過。)所以,當時受到的熏陶是現實主義,也有批判現實主義,比如傷痕文學。專業課期間,不想畫了或者模特休息,我會去圖書館閱覽室坐一會兒看這些小說。我比較少看西方文學,現代派文學是畢業后在張衛的引導下才感興趣的。

1986年調到美院之后,我開始自己倒騰文學和電影的事情,這和我的年齡有關,也和當時的文化熱潮,例如八五新潮、中西文化比較(調回美院之前,我自費參加了由北京大學中國文化書院舉辦的“中西文化比較講習班”,坐在臺下見過梁漱溟、周谷城、杜維明等人,所以我常說自己是“跨世紀人才”),與現代主義在中國的蓬勃發展有關。八五思潮對我而言比較間接,雖然我在湖南參加了立交橋畫會、湖南省青年美術家集群,但是我在其中的身份主要基于我在長沙的出版社工作。在長沙,出版社非常特別,聚集了很多藝術人才,包括那些很有成就和名氣的,這和廣東的情況不太一樣。我作為出版社編輯,又是廣州美院畢業,后來就加入了湖南省青年美術家集群,成了常委,沒有做其他事情,開過兩次會議,辦過一個展覽,我交過作品。

我從湖南的角度介入了八五新潮,到廣東后介入得并不多,主要將出版的興趣帶到了美院。做出版需要一定資金,做書店可能更直接,也更有社會效果。比如,做出版可能一年最多出兩本書,但是書店可以賣兩百、兩千、兩萬種書,那么,我很容易將寄托在書上的情懷,將對書的判斷,通過書店傳播出去。

這時候,我的人生態度、我對待知識的態度也發生了改變。過去,我去新華書店買書,看到好書很激動。書店往往將一種新書擺一排,大概十本八本,喜歡的時候我就很想全部買走。不是囤積起來炒高價,只是想把它給壟斷起來,控制起來,不讓別人看到。當然對很多人來講不存在這種占有,對我來說是存在的。開了書店以后,我不可能這樣做,進的書可以留底本,剩下的都得賣給別人。如果覺得某本書很好、很重要,就會進更多的貨。這是一個很大的改變,我對知識的態度從占有變成了分享。

02

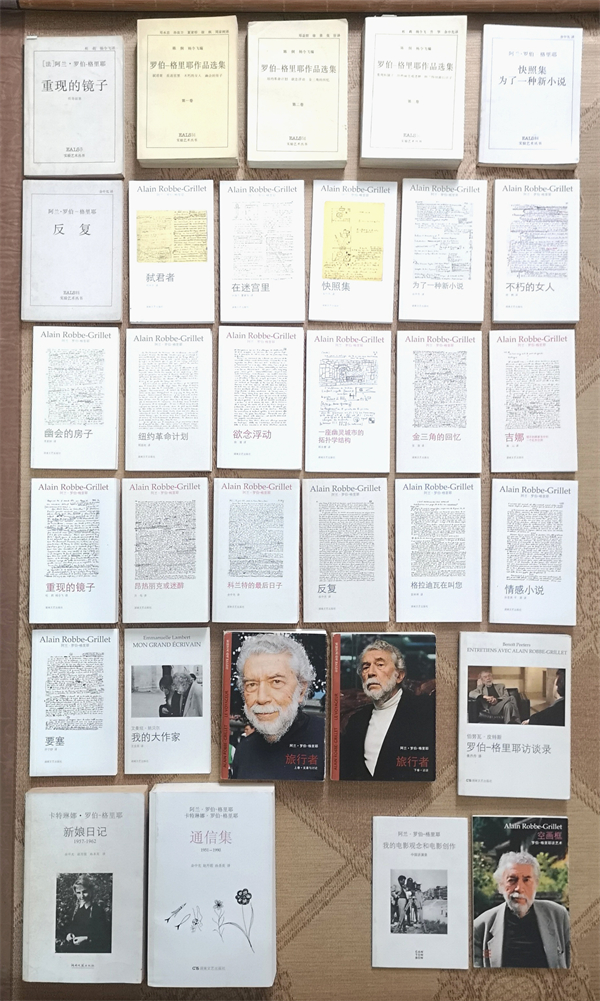

1992年我三十歲。羅伯-格里耶當年回答一個提問,他說他三十歲時決定從事文學,寫小說,我也受到了他的影響。因此,我在美院開始從事以文學為中心的文化實踐。我是出版社出來的,有一些資源,知道出版帶給我的文化權力是什么,因此我策劃了“實驗藝術叢書”“午夜文叢”,后來還有“享樂者”“阿蘭·羅伯-格里耶研究資料叢書”,以及“錄像藝術譯叢”。當然,錄像譯叢我基本沒花太多精力,只是和大家定了選題,完全是出版社負責。

我策劃出版的大部分文學作品是法國新小說,目前外界普遍認為我是出版新小說的人,這沒有問題。新小說不是我們第一個出版,早在1970年代末、1980年代初就已經有了中文版,上海譯文出版社出版了《窺視者》《橡皮》(《窺視者》是內部發行的方式出版,1979年;《橡皮》是1981年),后來漓江出版社出版的法國當代文學中也有“新小說”。他們主要集中在早期的幾部代表作,我們是把已經出版了法文而沒有出版中文的全部出版了。我希望能出版一個作家的全部作品,不僅包括他的小說,還包括他的論著。

我這么做,是出于商業上的考慮,做全他,也是出于情感上的考慮。沒有新小說和阿蘭·羅伯-格里耶,我恐怕很難真正迷上現代文學,比如那時我沒有水平看懂《尤利西斯》,今天雖然未必能看懂,但是我能夠感受到,能進入。

新小說的觀念我完全認同,覺得很激動。我一邊畫現實主義的連環畫,一邊對新小說感興趣,很多人可能認為很奇怪。即使今天看來,我認為新小說和我們所提倡的現實主義觀念并不存在矛盾,我盡量地不認為有什么矛盾,取得他們中間的一致性。

如果沒有阿蘭·羅伯-格里耶,沒有新小說,我不一定從事文學出版和書店這樣的事業,當然這只是一個推斷。我們不能推翻自己之前的經歷,這中間有必然性。也許我是把對連環畫的迷戀,轉到了新小說。從大學開始,我就一直在畫連環畫,連環畫講故事,我對文學的投放點可能就在連環畫講故事。繪畫后來完全拋棄了敘事性,而我始終認為可以有敘事性。當然,教學生時,我也會要求他們不要有那種過于自我的敘事性,它會導致繪畫不直觀。但是,繪畫要有敘事感,比如風俗畫,我也非常迷戀。

有一個神奇的數字關系,阿蘭·羅伯-格里耶1922年出生,而我引以為宗師的賀友直先生也是1922年出生,兩個人都是大我四十歲,這是一種很神奇的關系。在我和他們兩個家庭之間,也有許多神奇的數字,比如賀友直和我母親是同月同日生日,賀友直的妻子和阿蘭的妻子都是1930年出生。我相信這中間的神秘關系,它有時候有用,會起到勉勵的作用,只是不要過于在乎,放在心里就好了。

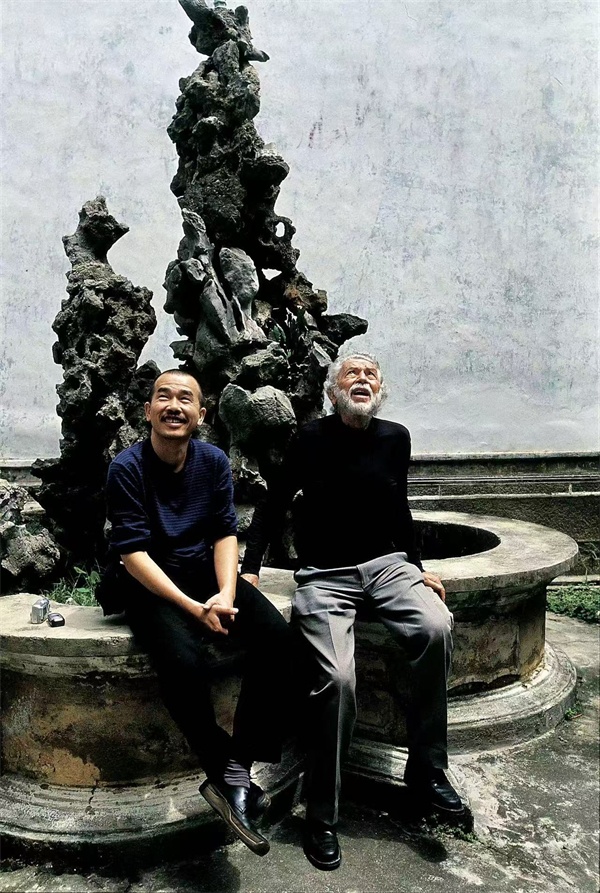

陳侗與阿蘭·羅伯-格里耶在云南,2005年,陳海平攝

03

博爾赫斯書店開業有兩個時間點,1993年底和1994年上半年。1993年底開書店是和老鄉,也是美院教師家屬合作,沒多久雙方的合作發生了分歧。說得體面點,大家的方向不同,人家走經營的路線,我們走所謂學術的路線。我的想法是,有些書很有意思,賣不掉還要進,有些書很好賣,沒意思就不進。我對書的態度和繪畫不同,比如別人要求我畫我從不畫的畫,有錢我也畫,書不能這樣。對方的意思是,你是一個書店,什么書都可以賣,好賣了就賣,到今天我也無法接受這種觀點。當然,這個觀點無可挑剔,全世界大部分的書店也都是什么書都賣的。

不太體面的說法,對方指責我們在經營管理上存在很大漏洞,比如把錢拿去買菜等等。我們私營企業規模很小,進賬出賬都不多,公私難得分明。今天我會嚴格一些,但是仍然不能按照大企業的方法做。另外,我們缺乏從商經驗,沒有將書店和家庭分得很開,當然我們沒有計劃將其發展成家族企業。分歧最終可能和文化、性格有關,在這方面我從來不會認為我一定是對的,我不希望有太多的規章制度約束自己,尤其是約束了我們的行動時,我認為就要打破。我把私人的東西往店里放,我把私人的力量放進去,這樣比較簡便。而且,如果樣樣事情都要打報告、等批復,時間就過去了。我今天還是這種態度。當然有個額度,墊付一兩百元沒問題,墊付一兩萬元,肯定還是要走流程。

由于雙方的理念和方法有差異,我們就分開了,書店也搬了。最開始書店開業也沒有注冊,1994年4月下旬正式注冊了。當時存在一個危機,有人在媒體上說我們書店的閑話,為了防備出現問題,我們認為還是應該注冊。當時在學校開書店,不注冊沒問題,因為是學校整個工會把書店統起來。

我作為老師開書店,這是當時學校教師的生存策略,不獨我一個人“炒更”。大的來講叫“下海”,別人的下海是賺大錢,我是賠錢,而且還不能完全下海。別人下海是跑出去和社會接觸,接大活和大生意,我因為請不起人手,自己坐在書店里,很長時間里,我的身份似乎從教師變成了書店的老板。我也意識到這種危險性,畢竟我是教師不是老板,我們從美院搬出去后情況好了一些。

為什么我作為老板可以理直氣壯地出現在校園書店的小房子里面?因為書店是以現代的文學、當代的文學為主,并且和出版事業聯系在一起,這是很體面的事情。很多時候,最當代的事情都發生在書店,比如藝術展覽、作家來訪,這是屏障。有了這樣的定位和服務方向,我才能理直氣壯地去做“文化生意”,即使被人叫做老板,也不會覺得難過。更不用說,現在我退休了,怎么叫我都可以,如果只允許叫我陳老師,反而不太好。

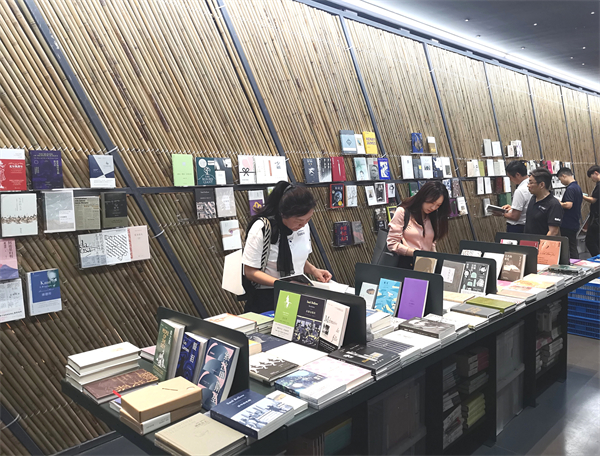

離開昌興街前的博爾赫斯書店,2023年

落戶于廣東時代美術館底層的博爾赫斯書店,2023年

04

博爾赫斯書店為什么選擇了“博爾赫斯”這個名字?簡單來講,作家很重要,他和書的關系,還有商業上的噱頭,等等。但是很重要的一點,當我選定了“博爾赫斯”作為店名的時候,我冒著一個很大的風險:被人指責為名不符實。什么是名?什么是實?這個博爾赫斯和那個博爾赫斯不是相同的,但有關聯,博爾赫斯書店讓人想象到博爾赫斯,但不是,比如那個博爾赫斯怎么會有那么多現代的東西、當下的東西,不可能,他應該更多一點古典的東西。

我們用博爾赫斯這個名字,可能是側重于“作家中的作家”的提法,其實也是給自己一個約束,就是說按博爾赫斯的品格、味道做,八九不離十。當然你也可以叫卡夫卡書店、庫布里克書店。三十年過去了,我們還叫博爾赫斯書店,他的那種精神仍然可以繼續探索。

博爾赫斯接受福門托獎的時候,講得很清楚,說我愿意接這個獎,因為這個獎是國王頒發的,它代表著一種無派別。博爾赫斯是想排除黨派之間、政體之間的站隊。我們書店沒有什么特別的站隊,也許我們站的是所謂的當代的、現代的隊,這個是沒有辦法的,我做不到那么客觀,因為客觀就是沒有,做了選擇,就不是客觀。

假如我今天去強化不那么博爾赫斯的地方,甚至反博爾赫斯的東西,也未嘗不可。蘭東說真實是看得出來的,不用證明,非常震動我。有次美術館請我做講座,為了支付較高的費用要我提供職稱證明,我說我不知道有沒有,有的話我恐怕也沒時間找,不如算了,我免費講。有人對蘭東說,你怎么知道貝克特是偉大的作家?蘭東說,真實是看得出來的。

還有一句話,背叛。也許我今后會背叛博爾赫斯,也許背叛是對他最大的尊敬。我今天也在從事背叛,當然我盡量不讓自己背叛,比如我沒有背叛新小說,但是我要背叛那種機械教條式的對新小說的理解。我現在開始從愛森斯坦、布萊希特、阿蘭·羅伯-格里耶三個人的角度理解新小說、新文學。

在昌興街附近的錦榮街開辦不足一年的博爾赫斯書店文學部,2022年

05

博爾赫斯書店投入的資金不多,規模不大,空間不大,書種也不多,可能只有幾百種,后來達到一千到兩千種,現在多少種我沒統計,可能多一點。和其他的書店比,我們的書店很小,為什么堅持這種小?除了財力問題,還有我受到了一本書的影響,《小的是美好的》。《小的是美好的》是我在1980年代購買的,后來國內重出時很多人寫推薦語,說明他們和我一樣當時都非常迷戀這本書。

這本書的出版,是在《第三次浪潮》之后,它討論的是全球發展,有些觀念對我們今天蠻有作用的,比如不要一味地建大的水電站,可以小;還有“中間技術”,就是“某種溫度”,要是全部都是智能化、信息化,手都摸不著,讓人有點吃不了定心丸。當然,這可能是一種很傳統的思維和習慣,這種習慣曾經塑造了我們,今后對我們的行為還是會產生影響,不可能完全拋棄它。

所以,我選擇了一個很小的午夜出版社(法國一家出版社,法國“新小說”的根據地)。午夜出版社那條街也很小,出版社也很小,人也很少,一年出的書也不多,但是影響力很大。其實,我們一直在朝這樣的目標走,肯定還沒有走到這一步。倒不是說,我們要大發展,而是說,在小的里面我們也做得非常不夠,還是受到人才和經濟的影響。

那么,為什么午夜出版社也沒有多少錢,還有人才?這是一個文化積累的問題。中國社會是以變革為基本特征的,來不及用幾百年去奠定一個基礎,很快就破壞了原有的基礎,重新開始。從某一個角度講,這是好事情。從文化積累來講,沒有辦法達到西方那種情況,所以,當我們想用很少的支出獲得很大的效益,這是非常困難的。要做的話,只能是從自己做起,但是自己的體力、精力、能力有限,我們指望能夠有更多社會資源,包括贊助等等,其實很困難。所以,相對小一點,集中一點,防備著把這個餅攤得太大。

正因如此,我們的步伐慢,發展速度慢,空間小。書也盡量往小的出,“午夜文叢”剛出的時候是大32開,后來越出越小,變成了口袋書的版本。當然其中有現實原因,很多作品篇幅很短,甚至才幾千字,所以開本小一點,每一頁印少一些字,書可以撐起來。最開始出“實驗藝術叢書”的時候,版本是正度32開,比大度32開小,也就是185mm×130mm。當時我疑惑為什么是正度32開,李路明說,小小的才像個書。我也不知道他的感覺來自哪里。當然,午夜出版社的書確實和這種開本差不多。

后來,“實驗藝術叢書”的正度32開,經典的白封面,封面用的線框,說白了是有點模擬午夜的感覺。當然,今天我是不會這么做的。我們天天認為,自己畫得很好,事實上這個語言、手法來自于前人,不是我們自己發明的,不是我們自己探索的,是我們學習來的,模仿來的。“實驗藝術叢書”沒有像午夜出版社那樣,封面用兩個顏色,是基于現實考慮,多一個顏色就多花一些錢印刷。后來大家叫它“白皮書”。線框呢,商務以前也有線框的。為什么后來“午夜文叢”不用線框了?是印刷技術、裝訂技術的問題,比如裁切的時候,有時候線框會裁不直,現在用三面切刀就能切好。

06

2004年,書店十周歲,我做了張海報,題目叫“以時間反對時尚”,中文是文字游戲,英文就不是文字游戲了。這個題目表明了我的不合流態度,同時也暗指我們的行動是源自某些相當個人的精神資源:博爾赫斯的“一個人留下的是他的形象”、阿蘭·羅伯-格里耶的“真正的文學只為少數人開放”、午夜出版社的“不服從”。“一個人留下的是他的形象”和“真正的文學只為少數人開放”都出自我編的第一本書《與實驗藝術家的談話》。我讀書其實不多,但有心得的我就一直在用。

《與實驗藝術家的談話》是1990年開始編輯的,1993年出版。據說,1990年代許多藝術家將這本書當作枕邊書,完全可以。今天它不會成為枕邊書,因為資訊特別多。通過編輯這本書,我也受益很多,像約翰·霍克斯、彼得·格連納韋,我之前從未聽說過的人,都是來自于別的方面提供的資訊,他們在一段時間里是我的興趣點。這本書將文學和電影藝術編織在一起,今天我仍然對這兩個領域非常感興趣。

法國午夜出版社的“不服從”,是政治上的不服從,指的是在抵抗運動中、阿爾及利亞戰爭中的不服從態度,這和他們在文學中扮演孤獨者的角色相對應。《被歷史控制的文學:午夜出版社里的新小說和阿爾及利亞戰爭》,我把它編在“實驗藝術叢書”里,對我一生的編輯工作具有象征意義。總之,無論是受歡迎的事情,還是被忽略的事情,或者帶有一定風險性的事情,我在選擇或者做的時候,都會以我崇拜的人和事,包括午夜出版社作為衡量點。

07

從繪畫到其他,從哲學到文學,從觀念到技巧,最終引出一個基本的問題:藝術是什么?這是一個很傻的問題,一直有人要回答也回答不了,我們也不試圖去回答,只是嘗試用排除法回答,哪些是藝術,哪些不是藝術。

今天即使從事傳統藝術比如國畫,我們也會知道這個藝術些,這個沒那么藝術,當然我們也別下結論說絕對的無可挑剔的藝術是什么。當藝術被分成當代藝術、古典藝術、大眾藝術后,我們不能用同一個標準看待這些不同的事情。因此,我們只是在行動的反思中,真正找到了這個東西,而不是問:“我是誰?藝術是什么?”我們決定做藝術,而不是其他;今天更應該清楚這并非因為藝術是神圣偉大,很可能僅僅因為它是適合我的,當然它也適合別的人。

我想,也許我不應該成為畫家。高中畢業時考上美院,我的英語老師告訴我,再努一把力是可以考上綜合性大學比如北大、清華。這位老師那時候就有211、985的觀念了,瞧不起小學院,哪怕是中央美術學院。

我最近忽然有這種強烈的感覺,我們總是以自己的在場判斷價值。我和人講話,我買東西,我開車,沒想到我之外的和我想的完全不一樣。社會對藝術的需求,對藝術人才的需求,總體來說不多。我們是坐井觀天,覺得藝術家滿天飛,天天都是藝術,實際上站在其他人的角度,藝術根本看不見,根本沒有藝術,我們一定要有這個態度。

接下來我們要考慮,不要認為我才是最好的,我才是最清楚的,往往不是,人家比你更清楚。只不過,我選擇了藝術,別人不選,我唯一的價值在于我選擇了別人不選的,迷戀別人不迷戀的。至于我是否做得最好,我無法自己判斷,也不需要判斷,讓歷史來說。

我要的是,當我知道自己不足的時候,我能不能補上去。作為藝術家跨進文學,顯然比作為藝術家當老板容易,因為藝術和文學都是沒什么人選擇的,所以在我這里是很自然的。然而,在我的同事、美院老師、朋友們看來,可能還不完全是;有人還認為我把過多的精力分散了,包括一些買我畫的朋友。他們會這樣說,你如果不搞那么多東西,專心畫畫不得了了,錢會很多;我說,如果不搞這些事情,我都不會去畫畫,沒必要畫畫,我不需要錢,我就是因為搞這些事情需要錢,不得不去畫畫掙錢,是這樣的一種辯證關系。

這樣也是有害的,一個真正的藝術家或者一個純粹的文學家,還是應該有相對多的時間去純粹地創作,而不是為了找錢,甚至不應該從事實業。如果說,過去有些藝術家、作家生活潦倒,不得不去干嘛,那是他們的毛病造成的。也不是說,凡是作家都要干什么比如開書店,凡是畫家都要干什么,不是這樣子。

08

書店從1993年底到今天來講,大部分的時間是虧損的,除了1994年和1995年,或者1995年到1996年這兩年有一些盈利。那兩年盈利,是因為我們的書店在美院,房租不高,七百塊錢,很容易賣到這個數,而且我們又賣了一些比較暢銷的大部頭。所以我經常出差,去進書,也經常接待朋友搞活動。1997年后,書店盈利情況一直是不好的。

到了2004年,我通過個人創作(所謂“個人創作”其實是“給人作畫”的體面說法。那時候流行畫商按天付酬請畫家作畫,我就是通過這種方式進入“書畫市場”的)來改變這個情況,給書店提供經濟支持。最好的時期是2010年前后,從2008年到2012年,甚至到2013年都還可以,經濟上比較寬裕,不會出現發不出工資或者沒錢進書等等情況。

為什么書店沒有發展得更大?這就得講講博爾赫斯書店藝術機構(CANTONBON)了,從2007年開始,我們把注意力放到這里了。當時書店所處的樓似乎物業關系沒那么明確,有了怡樂路一巷7號的Maison大house后,我們就放棄了對那棟樓過多的關注,把所有的精力和人員都放在別墅樓這邊。

我們提出了一個口號,“用藝術的方式做文學,用文學的方式做藝術”。反過來說正過去說,看上去像文字游戲,但也是一個觀念。確實,有些文學家、有些文學作品是很難藝術化的,我說的藝術化不是能不能拍成電影,是能不能在藝術的層面理解它。很多作家自視為藝術的門外漢,很多藝術家也自視為文學的門外漢,甚至瞧不起文學家。

我們不是全面地接觸整個藝術領域和文學領域,也就是說不瞄準美協和作協,只是有選擇性地工作。我們所選擇的文學家,本身就有藝術的成分,絕對沒有單一的寫文字寫上來的情況。我們甄別出來的東西是一回事兒,比如圖森也畫抽象畫,像阿蘭·羅伯-格里耶也制作拼貼畫,還和勞森伯格合作過,他寫文字,寄給勞森伯格,勞森伯格畫畫。如果我們包裝一個文學家,通過藝術形式,能叫作“把文學當藝術做”嗎?不是的,我們會感覺到。

對我們來說,文學和藝術之間不存在溝痕,我們是自動把它填上了。填上了是在感覺上面,在趣味上面,可是在實際的操作上面怎么填呢?我們把一個作家的作品做成展覽。首先我們為圖森做了展覽,不是展他的書,而是把他的東西視覺化,他也把他的作品拍成了錄像。還有把藝術的做成文學的,比如,周正龍的假老虎事件后,藝術家鄧猗夫畫了老虎,我說這里面有文章可做,出了本小冊子,叫《為周正龍辯護》。我們討論一個現實主義的話題,里面既有推理、心理分析,還有敘事,新聞就是敘事。

讓-菲利普·圖森和夫人瑪德萊娜在上海雙年展上陳侗的裝置/行為作品中充當朗讀者,這件作品的素材來自羅伯-格里耶夫婦的《通信集》

這也體現在我的個人創作上,我的敘事作品里有特別多畫面和藝術的描述。其實,很多藝術家也是這么做的,只是我們把它當成了觀念。抽象畫很難敘事,但是其實我很喜歡克萊因,出版過《伊夫·克萊因——空心之火》,我很想把克萊因和中國畫進行銜接,使不是一回事的兩個東西取得一致。阿蘭·羅伯-格里耶也借鑒過克萊因。也許這和我的身份有關,我作為藝術家、美院老師,我熱愛文學是因為藝術的原因,我熱愛藝術也是因為文學的原因。

09

說起CANTON,這個詞就是西方人講的“廣州”,也可以理解為“廣東”,他們可能都分不清楚,我們也分不清楚。廣州,比較標準的、比較有文化尋根的寫法,就是CANTON,比如法國駐廣州總領事館使用的是CANTON。BON,在法文中是“好”的意思,BON,很好。CANTONBON,放在一起,除了“廣東好”,還有點諧音梗,和contemporary(當代的)有關,是這么演變過來的。

今天CANTONBON這個詞有范圍不大的影響力,在對我的介紹中,提得較多的是博爾赫斯書店、錄像局,很少講CANTONBON、午夜文叢。去年,我們拿到了和地在創基金贊助的一個空間,這個空間的名字叫“CANTONBON文化錨地”,意思是站在廣東的位置,表述我們的文化身份。在生活中,我們不說CANTONBON,但是我們認為既來之則安之,熱愛這個地方,把它當成自己的家鄉,熱愛這里的人,盡管這些人在很多方面不一定那么討人喜歡,我們試著喜歡。

CANTONBON還有一個來歷,叫“廣東幫”,是現任中國文聯黨組書記處書記高世名提出的,在他做廣三展(與后殖民說再見——2008第三屆廣州三年展)的時候。他的說法是,你們是“廣東幫”,我們是“浙美系”。我認為他的定義非常好,“廣東幫”是以一種文化認同來融入的,很多老客家新客家,很多不是廣州美院畢業的,也和我們混在一起,構成了“廣東幫”。

有了“廣東幫”之后,我們也不要結幫,我們是提出“幫”這個概念。當時,在侯瀚如等人的努力下,我們在外面做過幾個展覽,都是以“廣東快車”的名義。我們不要天天去打旗號,至少我們自己不要老打旗號。但是,CANTONBON這個詞,我們現在應該更多地宣傳。CANTONBON的logo,九個字母像一個印章一樣,我把它貼在所有的地方,書上面,招牌上面。它管的有書店、機構、出版,還有鄉村實踐等五六個東西。唯獨沒有錄像局,因為錄像局整個方案不是我個人提出來的,還有方璐、朱加等,后來我負責得多一些,經濟投入上多一些,原則上是聯合創辦,和CANTONBON不一樣。

CANTONBON是一種精神。我會從更大的格局上完善它,使它變得更加結實。我們的文化上的國際友人已經體會到了這一點。讓-菲利普·圖森很快捕捉到了這些信息,它不一定會用CANTONBON這個詞,當然他知道他在中國感受到的一切大部分是我提供給他的。他在中國感受到一種當代,他在法國感受不到這種當代。

他寫的《逃跑》故事發生在北京郊區。我告訴他,北京早已經沒有摩托車了,禁摩了,有的是殘存下來的;廣州不一樣,廣州是不發牌了,摩托車慢慢就沒有了;北京早,廣州晚。他說,那你可以把它搬到廣州來,意思是他的故事發生地可以從北京搬到廣州。他對廣州的情況了解得更多,但是由于他要建構的格局是整個中國的變化,也不會說都放在廣州。

對我們而言,也是這樣子。我們在廣州生產,甚至會打出廣州的特色,賣點廣東特產。但是,我們不僅是為了廣東,也不知道為了什么,為了全人類還是為了整個當下。

實際上,廣東的文化特色還在探索中。比如嶺南畫派,嚴格來說,我是嶺南畫派培養的藝術家,是嶺南畫派的不嚴謹的傳人,但是如果我對外宣稱自己是嶺南畫派,別人可能不一定會同意,會認為我不太像,也會認為干嘛一定要靠著嶺南畫派。

回頭思考的時候,嶺南畫派還是有價值的,只是說這些畫在最終的方面呈現得不太好,不太有感覺,或者搞差了也有可能。這個情況在廣東很普遍,因為廣東不怎么愛體面、不講究,比如廣東人穿雙拖鞋就能進商場酒店,在北京、上海恐怕不行。

今天我們CANTONBON還要負責將廣東呈現得更好一些。

10

我們出的書外觀上是有特色的,我沒有專門的設計師,我的助手幫我實現,但是我的設計理念是有原則的,不能說為了設計而設計。這些書的設計有它的風格,是和內容綁定在一起的,它的好不是從商業利益考慮的,是怎么更合適、更恰當。

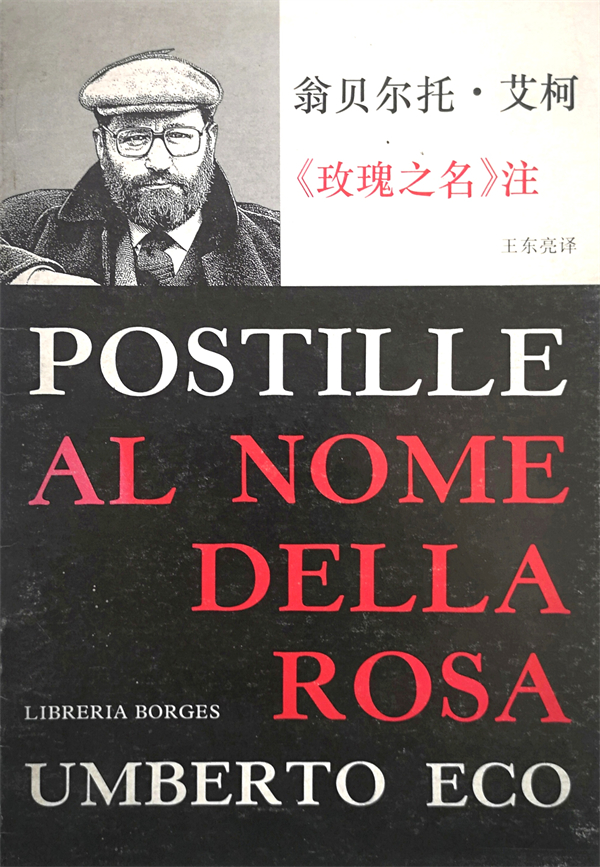

翁貝爾托·艾柯《〈玫瑰之名〉注》,內部讀物,博爾赫斯書店刊印,1996年

我們從國外比如午夜出版社學習,也從我們國家自己的歷史學習。我們國家的很多東西在有些時期做得特別好,很讓人感動。但是,為什么今天有些東西不太好?原因是多方面的,可能是人心變了。過去出一本書是為了所謂的社會效應,對人產生更大的影響力,今天主要考慮的是賺錢。

當然,在歐洲做出版也會賺錢,但是如果一本書太講究賺錢,那么批評家們眼光很毒的,就會蔑視這個事情,批評這個事情,像弗朗索瓦·邦把他認為很差的出版物就往腦后一扔。我們希望我們出版的書沒有這個下場,希望大家會善待它;當然,現在有些善待過頭了,有的人買點存貨,倒騰幾百塊賣出去,聽上去我們還很自豪,其實這也不太好,把它變成了商品。

我們希望有更多的人接受它,所以始終堅持做平裝書,和做精裝書的心態相對抗,打破經典性。我在法國去書店的時候,沒見過那么多精裝書,而我們差不多都是精裝的,可以說是法國的好多倍了。為什么?因為他們沒錢做精裝嗎?不是,是人家的心態不一樣。可以說,我們的藝術作品在內容方面有很多喜聞樂見的,但是我們的文化服務的方向和目標是很模糊的,或者說過度考慮商業利益。

我沒辦法講,我除了畫畫要換錢,其他方面我們并不需要考慮商業利益,比如有時候書店一天一本書都沒賣,反而消耗成本,也不會覺得這是太大的問題。當然我們要檢討,是不是有什么環節做得不好,比如說新書到得慢,服務態度不好。但是,我們不會因為今天沒有賣書覺得麻煩大了,書店不行了,考慮是不是要關停等等。因為“小的是美好的”已經告訴我們:如果我是小的,我大概也可以茍延殘喘很長時間;如果我太龐大,我應該果斷地作出決定。

11

我不是閱讀很多的人,我恰恰是極少閱讀的人,但是會反復閱讀一些書。閱讀太多,就會消化不良。當然,這和我的編輯身份有關,為了出版一本書,特別是拿到翻譯稿本,我得做編校。比如,譯者可能搞錯的地方,他的錯不在技術性的語法,在于知識性的、經驗性的,可能一個東西會由于缺少語境,缺少實踐積累,他就譯錯了,我要發現,要花很多時間對照原文慢慢啃。

1990年代初,我學習了一點法文,學得很差,學得太好的話,可能就不干這事了。有次在奧賽博物館,我聽到兩個女性館員在聊天,剛好她們說的詞我都明白,說誰的兒子最近買了一輛很不錯的汽車,我聽懂了。如果完全聽不懂,我會認為她們的談論是關于藝術的,但是我懂一點,麻煩了,破壞了我的神秘感。

我懂一點法語,一點點進入,再反復請教,所以曾經有本書,我找出了譯者大概五十處錯誤,我問他這對不對,他說你都對。不是說我厲害,而是說我付出的努力得到了回報。像《重現的鏡子》也就一百多頁,中文版一百多頁,法文兩百多頁,我看了大概十多遍,很熟悉。

但是,熟悉的東西隔了這么久,有些地方需要重新認識。我的朋友們也會很不客氣地提一些問題,比如說書里面的注釋很主觀,我當時還不太以為然,后來事實證明,人家是對的,我在兩個地名上犯了錯誤,就像廣東存在兩個相同的名字的地方,結果我把兩個地點搞錯了。實踐告訴我,我是錯的:阿蘭·羅伯-格里耶的城堡是在一個叫麥尼爾的地方,書里沒有講麥尼爾位于哪個城市,我在巴黎地圖上找了一個叫麥尼爾的地方,就認為是那個地方,其實不是。羅伯-格里耶說的麥尼爾是在諾曼底的鄉下。

可以說,跨國旅行對我的這套觀念有很大幫助。每次出國去看朋友,看作家,楊詰蒼就會積極地向我們介紹法國的房子、街道、故事。最特別的是像黃永砯,在法國待了很多年,據說他連盧浮宮都沒去過。其實北京人也未必都去過長城,廣州人也未必都去過越秀山、白云山、陳家祠。去的地方越多,理解肯定深入些。我每次去法國,都會去出版社和書店,盡可能拜訪阿蘭·羅伯-格里耶夫婦和其他作家。阿蘭·羅伯-格里耶2008年去世后,我每次就只看他太太卡特琳娜,有時候在巴黎,有時候在諾曼底。我還會去圖森家,所以布魯塞爾我去得比較多,基本上都住在圖森家。

陳侗與編輯陳美潔在諾曼底羅伯-格里耶的城堡探望卡特琳娜和貝維麗(右邊站立者)。她們曾受陳侗邀請于2014年在中國演出了六場杜拉斯的《薩瓦納灣》。后兩人結婚,陳侗應邀出席了婚禮

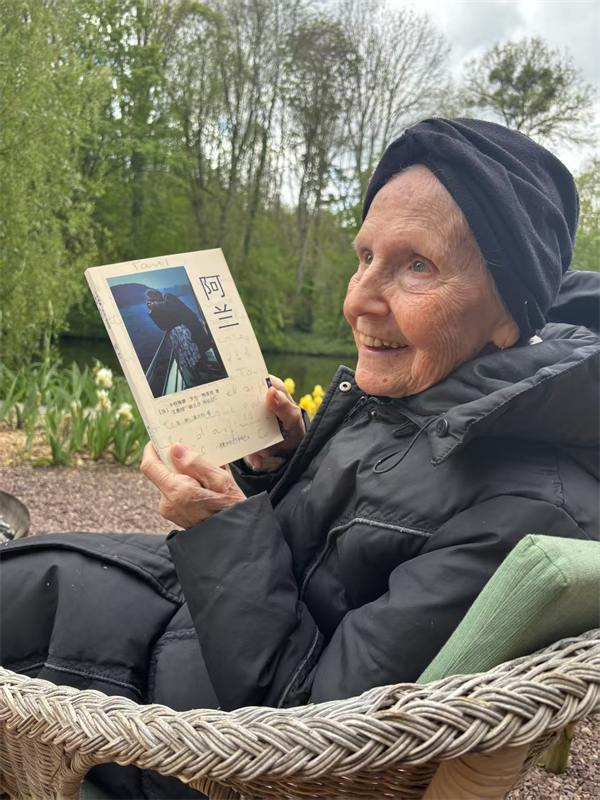

卡特琳娜與她的《阿蘭》中文版

這種親密的接觸起到了兩個作用,一個是深入知道了作家們的生活、個性和作品之間的關系,另一個就是破除神話。沒接觸過圖森的人會給他一道神秘的光環,大家一直相信,其實這種神話也能豐富我們對圖森的認識,但是這要通過具體的實踐和接觸去了解;當然寫文章的時候,為了上下文,為了語氣,為了情境,我可能會造成一種新的神話。我會警惕寫作本身的浮夸,盡量做到平實,這也是一個目標。

12

在我一生接觸的機構實踐里,對我影響最大的還是午夜出版社。過去我是從書本里看到午夜出版社介紹,后來我親自去感受,它不溫情,沒有什么溫情,比如每次去也沒有留我吃飯,而且蘭東見我第一面就說:“錢帶來了嗎?版稅帶來了嗎?”我很詫異,中國人交往不會這么直接說錢,都是喝茶,吃飯,最后點一下,說沒事,一定,您放心,相互之間都很客氣。蘭東是猶太人,直接就問錢帶了沒有。我從他這里受到的影響很大,以后我在錢方面也都是不遮遮掩掩的,直接說。不是說有錢好辦,沒錢狐貍尾巴又露了出來,不是那種狡詐、圓滑。阿蘭·羅伯-格里耶說話也直接,不客氣。他太太今年九十四歲,耳朵不好使,但思維很活躍,有些事情她記得很清楚,也有記錯的情況。她在書中涉及我們之間的交往有錯誤的,她說送過我某個東西,其實是另一個東西;圖森也有錯誤,圖森在《中國制造》中說我有一輛斯巴魯,我并沒有,我有的是福特全順,他記錯了,因為斯巴魯和福特都是一個橢圓形的車標。這些都是無傷大雅的細節,這些細節只有在接觸的情況下才會產生。

除了午夜出版社,還有法國當代出版紀念學會(Institut mémoires de l'édition contemporaine, IMEC),這個機構非常重要,我們后期的工作受到了IMEC的幫助和影響。我和宮林林都去過,還住過一晚, IMEC就位于距阿蘭·羅伯-格里耶的城堡二十多公里的坎城。我們學習了人家怎么樣做檔案。就是我和宮林林去的那次,IMEC的工作人員把阿蘭·羅伯-格里耶和勞森伯格合作的畫拿出來,一張張給我看,戴上手套,非常好的體驗。我們是羅伯-格里耶太太卡特琳娜介紹的,因此得到了特許。我們還看了羅伯-格里耶的手稿和照片,特別是他最早寫在小孩子作業本上的小說手稿。

當我們要出版羅伯-格里耶選集的時候,我想到用他的手稿作為封面。我向IMEC提出要他否定性的手稿,打了叉的手稿,對方說有些不打叉的也不錯,我們按照這個建議做了。我們的做法可能還影響了午夜出版社,后來他們出某本書——記得是《反復》的袖珍本——的時候,也用了手稿做封面,也許大家的想法走到一起去了。這一切是基于很好的機構實踐。

阿蘭·羅伯-格里耶作品選集,湖南文藝出版社

很多藝術家沒有這種機構實踐,甚至沒有空間實踐,像廣東藝術家很多都在家里工作,不像北京藝術家在很大的工作室工作。有沒有大工作室都沒問題,但要有一定的空間實踐,比如建個畫廊,建一個書店,建個工作空間。這種實踐首先意味著你必須投入,不光為了好看、為了舒適,要為了服務于它的人群,為了對外的形象等等。

空間對我們很重要。圖森在我們怡樂路的空間里做了展覽,他把霓虹管掛在了墻上,后來由于質量問題,有些慢慢地不亮了。至少,他受這堵墻的啟發,做了這個作品。明天我需要為農村的迎春活動做一個超大對聯,10米長,1米3寬,就需要一塊地方,目前還找不到這樣的地方。很多人都面臨這個問題,找不到合適的地方。

在三十多年的時間里,我一直受到空間的制約,其實我從來不做大的空間規劃,也沒有很夸張的裝修。現在我住在青田的工作室,雖然很大,卻沒有浴室,只有一個公共衛生間。夏天的時候,我要像安格爾的《泉》那個裸女一樣,拿桶往身上澆水,在戶外可能都有攝像頭拍到我裸體的身影。冬天的時候,只能靠出差在酒店洗,回廣州的住所洗,去鎮上的酒店開房洗。那個酒店我帶學生下鄉經常住,老板娘很熟悉我了,三十塊錢,洗個澡就走,我自己帶毛巾和沐浴露。在別人看來,這樣的生活太不正常了,但是我活得自由。

13

最近,我給自己造了一個新身份,叫“社會藝術家”。劉慶和在大學城的美術館有個展覽,美術館的人希望我出席開幕式,我說沒問題。對方說你身份怎么寫,要寫“原廣州美術學院中國畫學院副院長,博爾赫斯書店創辦人,錄像局創辦人”嗎?我說不要這樣,退休了就不要再提副院長,就寫“廣州美術學院中國畫學院教師”,至于博爾赫斯書店、錄像局,綜合一下,就叫“社會藝術家”。開幕式上,主持人就巴拉巴拉念了這兩個名稱。在座的嘉賓們,大部分都認識我,都很驚訝,“社會藝術家”,好新奇。到今天,中國還沒有人說自己是社會藝術家。

社會藝術家,可以追溯到博伊斯的觀念。2000年前后編《視覺21》雜志的時候,楊詰蒼送給了我一本關于博伊斯的連環畫冊,他和天娜把它翻譯成了中文,后來我就把它發表在《視覺21》雜志。其實,我并沒有太多思考博伊斯的藝術,但我絕對不是他的對立面。

我一下子整了那么多身份,外界介紹我頗費周折,又是藝術家,又是老師,又是書店老板,又是出版人,還寫小說,還協助農村機構進行鄉村建設,怎么歸納?就叫“社會藝術家”,因為它們都屬于社會藝術。

我的個人創作,我接觸的人群,也都可以說是社會性的。雖然我的收藏家們不一定要我的作品反映社會,但是他們會從傳統的雅俗共賞的角度喜歡吉祥美好的、發財致富的、多子多福的題材,我也適當營造這些題材,所以我服務的三教九流也是很社會的。

其次,從事這些工作的時候,我并不止于領導者角色。很多具體的事情——從規劃到采購——都是我自己做,因為我認為只要涉及觀念層面、審美層面,我都要嚴格把握住。所以,我是非常復雜的身份。我在小說《傷心的人》里也間接表達了這個觀點:“沒有人比我活得更好,沒有人比我活得更差。”

由于我從事社會性藝術,弄得自己好像很累,我反而覺得是工作中的樂趣,和歐陽修在《醉翁亭記》里說的“人不知從太守游而樂,而不知太守之樂其樂也”差不多。其實和我一同工作的人,也沒有辦法完全明白這中間享受到的創造的快樂或者服務的快樂。看起來,創造的快樂是橫空出世的,其實不是,很多還是來自于生活,來自于觀察。我認為,藝術家的滿足感還是來自于能夠把生活的東西變成作品形態的東西。

傳統的現實主義說“藝術源于生活高于生活”,怎么理解?不是說從生活來的藝術一定比生活高,是說它不同,它會變種,變成了另外的東西,同時它又有現實性。所以,我的小說稱不上是紀實,從未取自朋友的故事和具體的事件,其實都是來自于生活積累形成的“剩余價值”,最后它變成一個形象、一段話,突然間從我腦子里冒出來。

14

退休前我已經搬到了順德青田,現在是第三年。我的實踐主要是尋找同一性,我有很多項目,很多雞蛋,看似沒有放在一個筐里,但我得告訴自己,這都是雞蛋,都是藝術,都是文學。

文學是最不討好的。某一年,我突然說了句“只有文學沒有變成普遍社會化的東西”。比如我們在街頭巷尾沒有見到過小說培訓班,沒人教你寫小說。可是,對人類文化影響最深的恐怕還是文學。

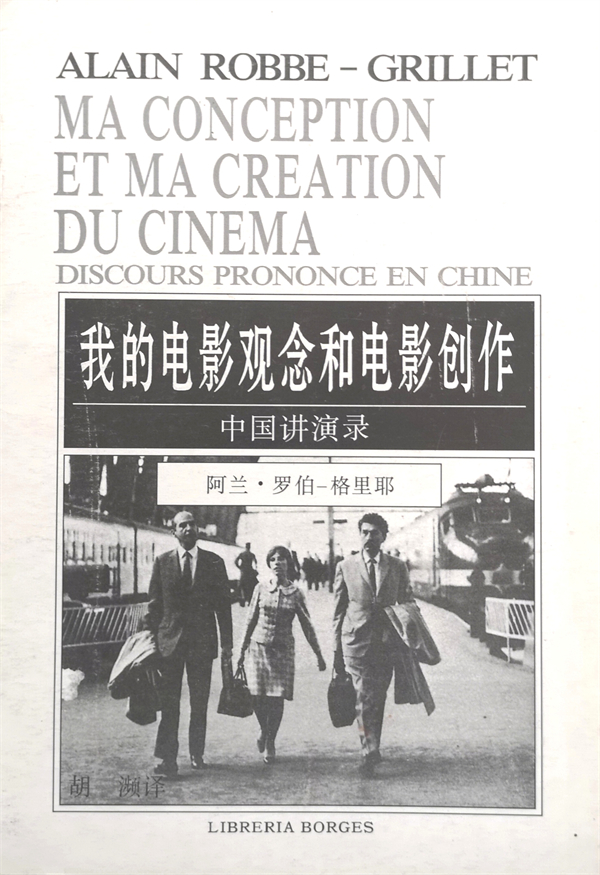

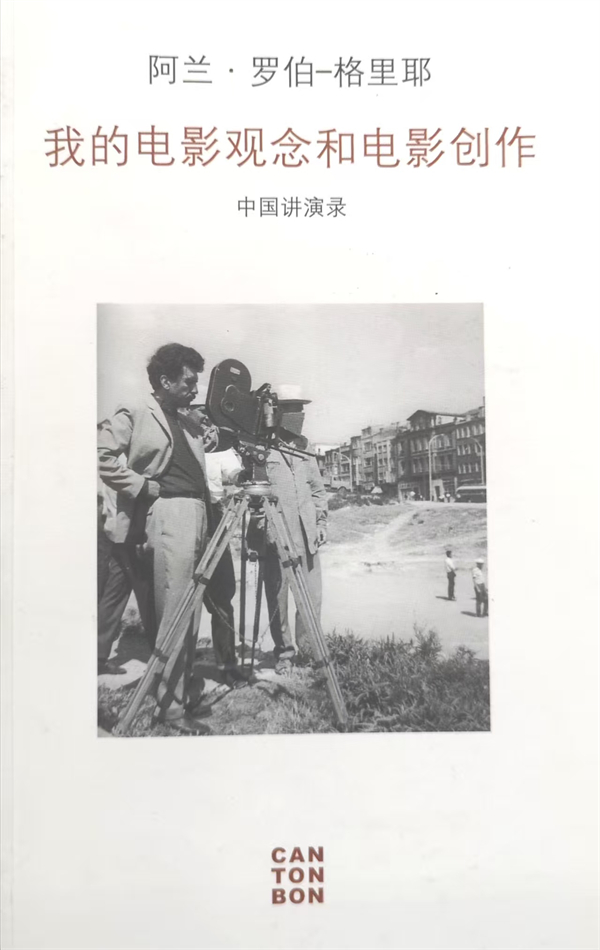

我熱愛文學,是因為它是敘事。敘述和敘事是有區別的,敘述很關鍵。接下來,我想從敘述的意義上理解布萊希特的史詩劇。在中國的現代文化史上,布萊希特的探索沒有引起我們足夠的重視。今天來講,我認為無論是個體的文化實踐,還是社會意義上的文化實踐,布萊希特的精神都值得學習,這與我們推動一種新小說的寫作實踐也并不沖突。阿蘭·羅伯-格里耶1984年在中國的講座里面就提到了布萊希特。(這篇講座的記錄稿發表在當年的《世界電影》,由于我后來認識了譯者,就以書店的名義“私印”了兩次單行本,第二次是為了配合“羅伯-格里耶與藝術”專題活動。在講座中,羅伯-格里耶不僅提到了布萊希特,還提到了愛森斯坦和戈達爾,后兩人作為左派電影家也一直屬于我的關注對象。)在我們的機構實踐里,我們也要慢慢促成一種間離的效果,而不是想當然的精神家園。

阿蘭·羅伯-格里耶《我的電影觀念和電影創作》,內部讀物,博爾赫斯書店刊印,1996年

阿蘭·羅伯-格里耶《我的電影觀念和電影創作》第二版,2010年

有人問我,最終想把書店做成什么樣子?我說,我就想做成一個很傳統的書店,越傳統越好。我認為,還是要尊重書,這又回到了我經常講的一句話:“做事情本身”。很多時候,人們做很多事情是有事情之外的別的目的,比如以前說“經濟搭臺,文化唱戲”,這是為了文化的事情本身;現在是“文化搭臺,經濟唱戲”,這就是利用文化做生意,就不是為了事情本身。事情本身放在文學藝術里,有很多約束條件,比如我只承認有商業投入,不承認商業利益。在今天的商業環境里,好像大家都認為所有東西都必須有商業利益,商業利益是什么?它在一定程度上是受歡迎的。以前,朋友批評我們書店說,不按經濟規律辦事。是的,我不按經濟規律辦事,我按的是別的規律。

藝術從來就是一個小的東西,再大的藝術也是一個小的東西。其次,在人們的選擇中,藝術不是剛需,就算是裝飾畫也不是剛需。沒有說今天非得把這張畫買回來,這里空著掛張畫沒有問題的,但是我們都很警惕,掛這張畫干嘛。別人買我的畫,我都說最好別掛,收著就好,隔段時間拿出來看一下,掛著天天看,看著看著就忘記了,甚至討厭它了。

從這個意義上講,我們從事文學正是為了使文學大眾化。雖然阿蘭·羅伯-格里耶說“真正的文學只是為了少數人的”,但是我們可以理解為少數人也是整個人群的一部分。你可以認為是精英分子,我認為是我們書店里的熱心讀者,他們未必是領域精英,很多還是初學者,但是心里有追求、有需要,所以他們來了,而那些精英們往往看不見。在這個實踐中,我們充分體會到了,所謂的社會性是什么,以及社會性藝術的必要和魅力。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司