- +1

養(yǎng)育焦慮之源:想把孩子打造成足以競(jìng)逐未來(lái)市場(chǎng)的高質(zhì)量產(chǎn)品

2004年,我讀初中,離升學(xué)考試還有兩年,正是人生中最無(wú)憂無(wú)慮的時(shí)光。每天最期待的是下午最后一節(jié)課的下課鈴,鈴聲一響,無(wú)論講臺(tái)上的老師還在說(shuō)什么,心就飛出了教室外,飛向街邊的小吃和報(bào)刊亭里的《歌迷大世界》、音像店里的周杰倫和蔡依林。我就讀的中學(xué)位于一條商業(yè)街的中央,老師和家長(zhǎng)們總憂心這樣的環(huán)境“太過(guò)復(fù)雜”;精力旺盛的中學(xué)生們卻只想著,放學(xué)后能把丑丑的校服塞進(jìn)書(shū)包在街上游蕩。

彼時(shí)的我們對(duì)全球化、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的生存壓力還懵然無(wú)知,提前焦慮起來(lái)的總是父母。雖然全國(guó)教育系統(tǒng)都在倡導(dǎo)“減負(fù)”,但擋不住教培機(jī)構(gòu)遍地開(kāi)花;周六日、寒暑假,平時(shí)一起玩的朋友們漸漸有了另外的去處,奧數(shù)班、英語(yǔ)班、鋼琴班、游泳班……下學(xué)期再見(jiàn),有人在開(kāi)化學(xué)課之前就背好了元素周期表,有人已經(jīng)會(huì)在英語(yǔ)作文里用虛擬語(yǔ)態(tài),一點(diǎn)一滴地走在了大家前面。

《哈佛女孩劉亦婷》

不知從什么時(shí)候起,我媽的閱讀興趣好像也發(fā)生了變化,家里的書(shū)櫥開(kāi)始擺放各種“養(yǎng)育秘籍”,其中就包括當(dāng)年聲名大噪的《哈佛女孩劉亦婷》。與如今劍指“清北復(fù)交、哈耶牛劍”的海淀媽媽們不同,當(dāng)年在我生活的東部小城,像我媽一樣的母親們懷揣的是從前科學(xué)育兒的時(shí)代走來(lái)的惴惴不安。報(bào)紙雜志上鋪天蓋地的親子寓言讓她們意識(shí)到,“不打不成器”再也不是通用的教養(yǎng)法則,今天的“好媽媽”要謙卑地學(xué)習(xí)如何與我們這代獨(dú)生子女相處。然而她們也明白,自己經(jīng)歷的那個(gè)“畢業(yè)包分配”的時(shí)代已成歷史,成長(zhǎng)于千禧年的我們要面對(duì)的,是一個(gè)“優(yōu)勝劣汰”的社會(huì)。身為家長(zhǎng)的責(zé)任感無(wú)法讓她們對(duì)下一代“放任自流”。

2004年也是本書(shū)作者關(guān)宜馨來(lái)到西南的省會(huì)城市昆明進(jìn)行博士論文田野調(diào)查的第一年。在那里,她發(fā)現(xiàn)了一個(gè)時(shí)至今日依然困擾著中國(guó)都市家庭的悖謬:在一個(gè)充滿不安全感的社會(huì)里,快樂(lè)的童年與有保障的未來(lái)之間似乎變得越發(fā)不可兼容。讓她看見(jiàn)這種悖謬的不只是“痛苦的孩子”,還有常常陷入情感掙扎的母親。

陳佳玲就是這樣一位母親。她愛(ài)女兒小珍,不希望女兒在可預(yù)見(jiàn)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)中落敗,但只能以另一種“殘酷”的方式去鞭策年幼的孩子。她用五花八門(mén)的課外輔導(dǎo)塞滿小珍的日程表,用嚴(yán)格的監(jiān)管為女兒的人生把關(guān)。但隨著小珍精神痛苦的加劇、開(kāi)始住院服藥,陷入深刻自我反思的陳佳玲又不得不掉頭回去呵護(hù)女兒脆弱的心靈。陳佳玲充滿矛盾的形象是21世紀(jì)初中國(guó)城市父母的縮影,她的進(jìn)退失據(jù)也折射出中國(guó)教育改革藍(lán)圖的內(nèi)在張力。

現(xiàn)代國(guó)家的兒童養(yǎng)育從來(lái)不是一個(gè)單純的私人問(wèn)題,中國(guó)亦不例外。早在中國(guó)現(xiàn)代化的肇始之端,知識(shí)分子們就認(rèn)定“教育”這件事攸關(guān)民族生死存亡。但好的教育究竟意味著什么?問(wèn)題的答案也在百年來(lái)隨著戰(zhàn)爭(zhēng)、革命和經(jīng)濟(jì)模式的轉(zhuǎn)型而不斷變化。1980年代,關(guān)于“現(xiàn)代化”的大討論成為執(zhí)政者與知識(shí)界共同的關(guān)切,“人的現(xiàn)代化”便是其中一個(gè)核心論題。用人類學(xué)的術(shù)語(yǔ)講,所謂“人的現(xiàn)代化”,指向的是一項(xiàng)主體性塑造的工程。隨著中國(guó)越發(fā)卷入世界經(jīng)濟(jì)體系,這項(xiàng)工程有了更加明確的指向——即培養(yǎng)未來(lái)能夠在全球市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的“高素質(zhì)”勞動(dòng)力。教育改革的倡導(dǎo)者們期待,下一代人口的素質(zhì)的提升,能夠助力國(guó)家的發(fā)展模式從依賴廉價(jià)勞動(dòng)力向“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型。

這樣的宏觀政治議程如何與家庭教育的日常聯(lián)結(jié)起來(lái)?關(guān)宜馨將我們的注意力引向2000年代初的大眾傳媒和出版市場(chǎng)。在當(dāng)年占據(jù)暢銷書(shū)排行榜的流行育兒指南里,死記硬背、照本宣科的中式教育常常被斥為“填鴨”,鼓勵(lì)孩子盡可能發(fā)揮想象力的美式課堂則被構(gòu)建為理想的他者。有跨國(guó)生活經(jīng)驗(yàn)的專家們指出,美國(guó)的教育看似混亂松散、缺少指導(dǎo),卻構(gòu)成了孕育“創(chuàng)造力”的土壤,后者正是21世紀(jì)人才的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在這個(gè)意義上,課堂、家庭與市場(chǎng),兒童有待開(kāi)發(fā)的生命潛能與改革時(shí)代亟需釋放的經(jīng)濟(jì)潛能形成了某種呼應(yīng):如果在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)之下,政府應(yīng)該通過(guò)減少行政干預(yù)、提供制度支持促進(jìn)民間經(jīng)濟(jì)活力的釋放,那么教育者和家長(zhǎng)們?cè)撊绾螢榇龠M(jìn)孩子的潛能開(kāi)發(fā)培育合適的苗床?

當(dāng)童年開(kāi)始成為一個(gè)人力資本積累的“預(yù)備階段”,中國(guó)式家長(zhǎng)、中國(guó)式養(yǎng)育,也開(kāi)始遭受全面檢討。坊間流傳的育兒故事總是發(fā)人深省:工薪家庭出身的殘障女孩周婷為何能遠(yuǎn)赴美國(guó)求學(xué),達(dá)成讓普通人艷羨的成就?品學(xué)兼優(yōu)的徐力何以做出“錘子殺母”的暴行、承受半生牢獄之災(zāi)?這些或鼓舞人心、或觸目驚心的故事為千禧年的家長(zhǎng)們留下了養(yǎng)育的醒世恒言,也為困擾著整個(gè)民族發(fā)展的教育之問(wèn)提供了間接的診斷——問(wèn)題的關(guān)鍵并不在于孩子的天資、品性,而是父母有沒(méi)有給他們提供合宜的成長(zhǎng)空間。如果國(guó)家的現(xiàn)代化工程依賴于高素質(zhì)的下一代,那么這一人口治理的目標(biāo),最終要靠中國(guó)家長(zhǎng)們對(duì)“養(yǎng)育方式”的改造來(lái)實(shí)現(xiàn)。這些蘊(yùn)藏著社會(huì)轉(zhuǎn)型寓言的育兒故事提醒人們看到,所謂兒童主體性的培育,實(shí)際上是靠家長(zhǎng)主體性的重塑實(shí)現(xiàn)的。

隨著中國(guó)父母對(duì)養(yǎng)育方式的改造被納入到世紀(jì)之交“民族振興”的敘事之中,作為養(yǎng)育者和照料者,他們也需要在日常生活中調(diào)和這一工程的內(nèi)在矛盾。這個(gè)尷尬的位置給中國(guó)家長(zhǎng)們帶來(lái)了新的困境。他們當(dāng)然想遵循教育專家的建議、對(duì)表現(xiàn)不佳的孩子也施以“賞識(shí)”和“耐心”,讓他們?cè)陉?yáng)光樂(lè)觀的氛圍中成長(zhǎng),然而殘酷的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則面前,他們卻也時(shí)常徘徊不定、情難自禁。家庭里,深陷情感沖突的總是母親——身兼家庭內(nèi)外“雙重負(fù)擔(dān)”的她們被養(yǎng)育文本刻畫(huà)成情緒化的存在。但真正讓她們左右為難的是現(xiàn)實(shí)中的“不可通約之善”(incommensurable goods):她們清楚對(duì)孩子“發(fā)火”會(huì)讓他們備受打擊,可小事上的放縱(完不成作業(yè))有可能釀成大的危機(jī)(被老師放棄、同學(xué)排斥),甚至讓他們面臨被教育篩選淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。這樣的內(nèi)在情感沖突不只是性別化育兒分工的副產(chǎn)品,它也在道德的層面提醒著我們,在中國(guó)做個(gè)好母親遠(yuǎn)非輕而易舉之事,而是一場(chǎng)隨時(shí)隨地需要權(quán)衡、掙扎、選擇的斗爭(zhēng)。

誠(chéng)然,孩子的成長(zhǎng)充滿了不確定性,漫漫人生的幸福終究非家長(zhǎng)可以一力確保。但為孩子的未來(lái)而奮斗的養(yǎng)育投入,對(duì)家長(zhǎng)們來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的“第一人稱問(wèn)題”——縱使前路變幻莫測(cè),作為父母,究竟什么是我可以控制的?

千禧年的家長(zhǎng)們跨越階層的養(yǎng)育共識(shí)是竭力為孩子“創(chuàng)造條件”。這樣的“條件”可以是花錢(qián)送孩子進(jìn)鋼琴班、舞蹈班,陪著孩子學(xué)《新概念英語(yǔ)》,也可以是為了躲避不良同儕環(huán)境的影響而搬家,動(dòng)用人脈幫孩子發(fā)表作文以博得老師的好感。在一個(gè)推崇競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì),“淘汰”、“失敗”是懸在每個(gè)孩子頭上的達(dá)摩克利斯之劍。與其說(shuō)家長(zhǎng)們“創(chuàng)造條件”是為了確保孩子“出人頭地”,倒不如說(shuō)他們的種種舉動(dòng)是出于一種中國(guó)家長(zhǎng)內(nèi)心尤其強(qiáng)烈的緊張與不安。出生于1960—1970年代的他們普遍在自己的成長(zhǎng)過(guò)程中經(jīng)歷過(guò)“條件”的匱乏,深知手上有牌可打、心中才能安定的道理。畢竟在一條險(xiǎn)象環(huán)生的賽道上,一次貌似微小的機(jī)會(huì)錯(cuò)失就可能產(chǎn)生難以逆轉(zhuǎn)的影響,即便他們明白,自己創(chuàng)造的種種“條件”孩子未必能利用起來(lái),但盡力而為只是為了避免可能的遺憾,這是他們至少可以做到的,也是他們至多能夠達(dá)成的。

關(guān)宜馨書(shū)中描繪的媽媽們是我們最熟悉的那種母親。她們有著最瑣碎的考量、最尋常的糾結(jié),她們對(duì)孩子的關(guān)切有時(shí)甚至顯得過(guò)于現(xiàn)實(shí)、功利,甚至連彼時(shí)流行的肥皂劇也不遺余力地展現(xiàn)她們的“庸俗”。與阿德里·庫(kù)斯羅(Adrie Kusserow)筆下努力在極為不平等的世界里給孩子營(yíng)造“平等”體驗(yàn)的精英父母不同,中國(guó)母親們甚至?xí)敛徽谘诘匕选叭朔秩诺取钡某舐F(xiàn)實(shí)攤開(kāi)來(lái)給孩子看。她們也羨慕作者口中不必在意經(jīng)濟(jì)保障、追求內(nèi)心認(rèn)定的意義感的“美式”生活,但這對(duì)她們的孩子而言終究是不切實(shí)際的奢侈。在龐大的人口規(guī)模與有限的社會(huì)資源之間,在過(guò)剩的學(xué)歷和難以持續(xù)吸收白領(lǐng)勞動(dòng)力的就業(yè)市場(chǎng)之間,中國(guó)母親和她們的孩子,并沒(méi)有什么懈怠的余地。流行文化總是不懈地制造各種浪漫的泡沫,當(dāng)年風(fēng)靡大街小巷的趙寶剛式青春劇里,心懷理想的年輕人最終總能讓保守的父母屈服妥協(xié),而現(xiàn)實(shí)生活中的母親們卻深知,如果她們今天不做些什么,未來(lái)威脅到孩子發(fā)展的就是他們將要面對(duì)的社會(huì)本身。

或許在“投入”這個(gè)層面上,關(guān)宜馨書(shū)中描寫(xiě)的家長(zhǎng)們,和全世界的中產(chǎn)父母并沒(méi)什么不同,在物質(zhì)上他們很少對(duì)孩子吝嗇,既愿意為了學(xué)區(qū)房、營(yíng)養(yǎng)品、課外輔導(dǎo)、特長(zhǎng)培訓(xùn)花錢(qián),也愿意盡力滿足孩子在追星和零食方面的消費(fèi)。盡管在以往的研究中,中產(chǎn)家庭為確保孩子競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金錢(qián)投入要么被赤裸裸地賦予“拜物教”的含義,要么被輕易地斥為“溺愛(ài)”獨(dú)生子女的表現(xiàn),但在關(guān)宜馨眼中,這樣的付出更接近于艾利森·皮尤(Allison Pugh)所說(shuō)的“尊嚴(yán)經(jīng)濟(jì)”——與其說(shuō)這一切是在幫孩子進(jìn)行兒童版本的地位競(jìng)爭(zhēng),倒不如說(shuō)是怕他們?cè)谒嗣媲案械阶员啊!鞍菸锝獭崩锕倘荒Y(jié)著“價(jià)值注入”的維度,但也蘊(yùn)含著不容忽視的道德考量;“創(chuàng)造條件”的行動(dòng)固然包含著功利的企圖,但也映射出普通人如何在難以抵擋的社會(huì)歷史洪流中“掌握主動(dòng)”。

中產(chǎn)家庭的養(yǎng)育焦慮并不是一個(gè)全新的話題。教育人類學(xué)、社會(huì)學(xué)的研究不斷強(qiáng)調(diào),中產(chǎn)家庭的孩子自降生的那一刻就開(kāi)始被資本主義加速擴(kuò)張的邏輯所支配,吸收了社會(huì)系統(tǒng)性矛盾的家庭精心投入到下一代的培育之中,只為把孩子打造成一件足以競(jìng)逐未來(lái)市場(chǎng)的高質(zhì)量產(chǎn)品。白人母親為了養(yǎng)育健康完美的孩子而放棄配方奶粉,日本媽媽為孩子精心準(zhǔn)備符合自然時(shí)令的便當(dāng)盒,在中國(guó),效率、積累、人力資本這類經(jīng)濟(jì)詞匯也被司空見(jiàn)慣地用來(lái)組織兒童的能量。對(duì)父母而言,城市獨(dú)生子女似乎成了巨變時(shí)代里階層地位恐慌的投射、公共福利撤退后家中“唯一的希望”,他們理所當(dāng)然地享受著家庭無(wú)盡的關(guān)懷與投入,成為家中驕縱的“小皇帝”。

然而關(guān)宜馨試圖對(duì)抗這種將復(fù)雜、矛盾的日常養(yǎng)育實(shí)踐還原為政治經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的簡(jiǎn)化論。面對(duì)極其缺乏安全感的昆明家長(zhǎng),她用共情而非鄙夷的態(tài)度來(lái)理解他們的講述。盡管家長(zhǎng)們貌似“功利”的養(yǎng)育投入可以被視為一種家庭資本轉(zhuǎn)化、階層再生產(chǎn)的微觀機(jī)制,但家長(zhǎng)們普遍清晰地感受到,孩子的未來(lái)甚至要比自己這一代更加缺乏保障。如果下一代自己的未來(lái)都變得岌岌可危,如何期待他們能提供什么代際回報(bào)呢?又怎能過(guò)于放大家長(zhǎng)們養(yǎng)育投入中的利益渴望與理性計(jì)算呢?

當(dāng)然,關(guān)宜馨也提醒我們,家長(zhǎng)們并不是隨波逐流地投身于社會(huì)設(shè)定的養(yǎng)育競(jìng)賽中,相反,他們對(duì)自己和孩子的社會(huì)境遇有著清晰的覺(jué)察(這種覺(jué)察遠(yuǎn)超對(duì)他們的批判性分析文本中所寫(xiě)的),也明白社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則有多么不合理,然而周遭的所見(jiàn)所聞也告訴他們,一旦無(wú)視競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則,承擔(dān)相應(yīng)代價(jià)的就是自己的孩子。家長(zhǎng)們別無(wú)選擇,只能參與其中。正如書(shū)中的教育專家王玲玲所說(shuō),市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)“不相信眼淚”,應(yīng)試教育亦如此。在關(guān)宜馨看來(lái),掙扎在時(shí)代漩渦里的家長(zhǎng)們與其說(shuō)是在迷戀主流意識(shí)形態(tài)推崇的地位與成功,倒不如說(shuō)是在踐行一種存在主義的生活態(tài)度,別無(wú)選擇時(shí),只有正面迎擊。

人類學(xué)家從不愿意將具體的生活經(jīng)驗(yàn)簡(jiǎn)化為宏大的歷史進(jìn)程,相反,人類學(xué)家總在關(guān)心普通人的日常生活如何反映出他們對(duì)美好生活的理解和追求。撥開(kāi)“階層焦慮”這一模糊的論斷,關(guān)宜馨發(fā)現(xiàn),中國(guó)家長(zhǎng)的養(yǎng)育投入中往往蘊(yùn)含著一種“為孩子盡力”的道德安慰。然而究竟怎樣才算“盡力”?這個(gè)問(wèn)題并沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,而是涉及“道德能動(dòng)性”(moral agency)發(fā)揮的空間。關(guān)宜馨把“道德能動(dòng)性”定位在制約著行動(dòng)者的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、結(jié)構(gòu)環(huán)境和人的作用力之間。她將養(yǎng)育孩子與治理國(guó)家類比,認(rèn)為二者都仰賴一種“布置的技藝”(the art of disposition)。中國(guó)家長(zhǎng)們盡管深知自己的養(yǎng)育投入受到各種外部力量的限制,無(wú)法強(qiáng)求結(jié)果總能如愿,但這并不意味著他們只能被動(dòng)承受一切,對(duì)他們來(lái)說(shuō),發(fā)揮“道德能動(dòng)性”就意味著像戰(zhàn)場(chǎng)上的軍師一般去施展這種“布置的技藝”,磨練敏銳的眼光,巧妙地部署條件,掌握出動(dòng)的時(shí)機(jī)。

“布置的技藝”源于福柯對(duì)治理術(shù)的討論,這一概念強(qiáng)調(diào),預(yù)期的效果可以通過(guò)恰當(dāng)?shù)陌才拧⒉渴鸲园l(fā)產(chǎn)生。關(guān)宜馨由此聯(lián)想到漢學(xué)家余蓮(Fran?ois Jullien)對(duì)中國(guó)古典哲學(xué)中“勢(shì)”的分析。中文里的“勢(shì)”難以在英文里找到對(duì)應(yīng)的能指。安瑪莉·莫爾(Annemarie Mol 2014)曾有言,真正有助于增進(jìn)對(duì)話、擴(kuò)充文化想象力的并不是術(shù)語(yǔ)的跨文化翻譯(translation),而是術(shù)語(yǔ)的移植(transplant);翻譯掩蓋差異,而移植則凸顯差異。因此,作者在英文原著中保留了“勢(shì)”的中文表達(dá),以提醒讀者這個(gè)術(shù)語(yǔ)背后非西方的認(rèn)知方式。如果說(shuō)“勢(shì)”指向某種可以累積、消散、變化,同時(shí)也會(huì)對(duì)人形成影響的趨向性(propensity),那么“布置”的行動(dòng)就為人們對(duì)“勢(shì)”的駕馭、操縱、把握開(kāi)辟了空間。

古代高明的政治家們總能“依情勢(shì)行事”,因勢(shì)利導(dǎo)、趨利避害,用最小的代價(jià)換取最大的成效。“勢(shì)”的觀念提醒人們,每一種現(xiàn)實(shí)都可以被人巧妙地操作,從而引導(dǎo)事件的進(jìn)程向著有利于自身的方向發(fā)展。因此,磨練敏銳的眼光、掌握行動(dòng)的時(shí)機(jī)就變得無(wú)比重要:當(dāng)機(jī)遇出現(xiàn)時(shí)要及時(shí)把握,在劣勢(shì)累積到一定程度之前要及時(shí)扭轉(zhuǎn)挽回。在這個(gè)意義上,“道德能動(dòng)性”的施展并不在于對(duì)結(jié)構(gòu)的臣服或抵抗,而是通過(guò)與眼下的情勢(shì)脈動(dòng)協(xié)調(diào)合作而產(chǎn)生效力。所謂“布置的技藝”,就是一種“審時(shí)度勢(shì)”的實(shí)踐。

“創(chuàng)造條件”就是這種“布置的技藝”在育兒領(lǐng)域最為典型的體現(xiàn)。這一日常語(yǔ)言中包含的本體論想象是,不同的“條件”會(huì)對(duì)置身其中的人產(chǎn)生無(wú)形的影響,同時(shí),“條件”本身也可以被人主動(dòng)提供、巧妙配置。對(duì)家長(zhǎng)們來(lái)說(shuō),創(chuàng)造條件不但意味著為孩子提供好的教育機(jī)會(huì)、資源,創(chuàng)造積極的成長(zhǎng)環(huán)境,也包含了對(duì)突發(fā)事件的及時(shí)處理,對(duì)潛在危機(jī)的提前應(yīng)對(duì)——比如想方設(shè)法給老師留下好印象以避免孩子在教室里被忽視、排擠,或是在孩子對(duì)學(xué)業(yè)感到徹底厭惡之前重建他對(duì)學(xué)習(xí)的興趣和信心。“創(chuàng)造條件”的行動(dòng)依然仰賴于對(duì)“勢(shì)”的把握,家長(zhǎng)們只有磨練敏銳的觀察力,學(xué)會(huì)“乘勢(shì)而為”,才能擁有為孩子的成長(zhǎng)保駕護(hù)航的能力。然而這種注重“得時(shí)”的行動(dòng)智慧也蘊(yùn)含著道德悲劇——如果事情沒(méi)能向著理想的方向發(fā)展,家長(zhǎng)們也只能責(zé)怪自己誤判了形勢(shì)、錯(cuò)失了時(shí)機(jī)。

乍看之下,“創(chuàng)造條件”只不過(guò)是新自由主義秩序下普通人為自己生活負(fù)責(zé)的一種表現(xiàn)。但它也讓量小力微的家長(zhǎng)們?cè)谟齼哼@片前途未卜的海域中依然看到了一些能動(dòng)性施展的空間。在對(duì)“創(chuàng)造條件”這一行動(dòng)哲學(xué)的詮釋中,關(guān)宜馨向我們展示了這樣一種可能:即便不對(duì)人類經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行簡(jiǎn)化、還原,我們依然可以提出一種關(guān)于行動(dòng)的“理論”,這種理論將外部力量關(guān)系置于人類主體性之上,但也強(qiáng)調(diào),承受外部影響的人亦具有發(fā)揮主動(dòng)性、將事物引向特定目標(biāo)的能力。作為一種中國(guó)家長(zhǎng)習(xí)以為常的養(yǎng)育之道,“創(chuàng)造條件”超越了決定論與個(gè)體控制、再生產(chǎn)與抵抗的二分法,展現(xiàn)出一種根植于中國(guó)本土思想的另類權(quán)力觀。這樣的權(quán)力觀讓作者不必在人類學(xué)的人本主義與反人本主義取向之間做非此即彼的選擇。她借這些中國(guó)父母的養(yǎng)育策略提醒讀者們,厘清外部條件的限制和人類能動(dòng)性的限度,是一項(xiàng)重要的道德命題——如果我們可以更加懂得“審時(shí)度勢(shì)”、學(xué)會(huì)判斷什么可控、什么不可控,什么可以為之,什么必須為之,或許也能為自己應(yīng)對(duì)這千頭萬(wàn)緒的現(xiàn)實(shí)世界增添一份篤定和勇氣。

如今距離作者開(kāi)啟本書(shū)的田野調(diào)查已經(jīng)過(guò)去二十年。二十年間,中國(guó)的教育領(lǐng)域亦是滄海桑田。中國(guó)的高校擴(kuò)招肇始于1999年,此后數(shù)年里,學(xué)歷文憑在就業(yè)市場(chǎng)上不斷遭遇縮水。孩子讀大學(xué)貌似變得更容易了,但中產(chǎn)階層的安全感卻愈發(fā)脆弱。21世紀(jì)初的教育部門(mén)就已經(jīng)在不斷呼喊減少學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)的口號(hào),然而這從未撫平家長(zhǎng)們心中的惶惶不安,在當(dāng)時(shí),“減負(fù)”的要求反而讓市場(chǎng)承接起中產(chǎn)家長(zhǎng)們的教育焦慮,風(fēng)生水起的教育培訓(xùn)成為二十年來(lái)中國(guó)增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一。令人意料之外的是,閎宇崇樓潰于一夜之間。隨著2021年“雙減”政策落地,學(xué)科培訓(xùn)的市場(chǎng)化被明令禁止,“課外輔導(dǎo)”的盈利空間被擠壓殆盡,知名教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在國(guó)家的強(qiáng)力干預(yù)之下,一個(gè)從人才篩選機(jī)制中衍生出的行業(yè)幾近崩塌。當(dāng)教育競(jìng)爭(zhēng)似乎失去了重要的基礎(chǔ)設(shè)施,三點(diǎn)半放學(xué)的孩子們,是否真的過(guò)上了更加輕松的生活?

關(guān)宜馨在本書(shū)開(kāi)篇坦言,初入中國(guó)的她原本打算研究的是“童年的醫(yī)療化”問(wèn)題,這一思路受到了瑪格麗特·洛克(Margaret Lock)通過(guò)日本的“拒學(xué)綜合征”檢視其現(xiàn)代性的癥候的啟發(fā)。然而來(lái)到昆明這座內(nèi)陸小城后,她看到更多的并不是“童年的醫(yī)療化”,而是對(duì)父母行為的“問(wèn)題化”。如今社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)賽道依然在不斷收窄,對(duì)千禧年之后出生的一代人來(lái)說(shuō),從中學(xué)到大學(xué),每一個(gè)暫時(shí)安全的彼岸都變成了新一輪競(jìng)賽的起點(diǎn)。社會(huì)生存的壓力與痛苦也不斷從成年人的生活向兒童的世界下沉。二十年后的今天,青少年抑郁癥早已在校園里不甚稀奇,小學(xué)教室里的ADHD診斷率也與日俱增,精神科、兒童心理科的診室內(nèi)外坐滿了愁容滿面的家長(zhǎng)。“生病的孩子”的確成了真切的時(shí)代癥狀。

寫(xiě)作本文時(shí),我就生活在作者當(dāng)年的田野地昆明。馬加爵的故事依然留在這座城市并不久遠(yuǎn)的記憶中。或許人們已經(jīng)不記得誰(shuí)是徐力,但不久前才宣判的吳謝宇弒母案又在輿論場(chǎng)上掀起新的波瀾。二十年來(lái)此消彼長(zhǎng)的“好學(xué)生犯案”一直被專家們視為映照中國(guó)教育弊端的一面鏡子。不變的是,親子關(guān)系和家庭環(huán)境依舊是眾矢之的,把一切歸咎于“有問(wèn)題的父母、有問(wèn)題的養(yǎng)育”已經(jīng)成為最方便的診斷敘事。而孩子的成長(zhǎng)道路如何被社會(huì)歷史環(huán)境所塑造,仍是鮮少被討論的話題。

關(guān)宜馨從未輕易地倒向主流話語(yǔ),相反,作為一個(gè)生長(zhǎng)在美式教育文化中的學(xué)者,她在中國(guó)家長(zhǎng)們看似尋常的養(yǎng)育策略中發(fā)現(xiàn)了一種異于西方想象的行動(dòng)哲學(xué)。她的立場(chǎng)反映出蒂姆·英戈?duì)柕拢═im Ingold)倡導(dǎo)的人類學(xué)做法,即向“和我們一起工作”的人學(xué)習(xí)他們?cè)谶@個(gè)星球上的生存智慧。然而作為一個(gè)回到故土的人類學(xué)者,我的文化參照系和知識(shí)批判目標(biāo)與關(guān)宜馨不盡相同。在共情普通人的處境、借他人之眼反思自己浸沒(méi)其中的文化日常之外,我也試圖去追問(wèn),究竟怎樣做才能讓“與我一起工作”的這些人生活得更好。

重新用中文閱讀一遍這部熟悉的作品讓我倍感親切,如同透過(guò)父母的視角回溯了一遍自己長(zhǎng)大成人的歷程。書(shū)中的許多人物都讓我有似曾相識(shí)之感。那位猛烈抨擊教育體制、又不得不讓孩子加入這場(chǎng)無(wú)稽競(jìng)賽的鄧先生,讓我想起高中時(shí)候的班主任——入學(xué)第一天他就向全班同學(xué)坦言,高考制度有不合理的成分,但我們不得不去面對(duì)它。這樣的“不得不”或許不只是中產(chǎn)家庭獨(dú)有的困境,而是競(jìng)爭(zhēng)體系之下掙扎求生的渺小個(gè)體共享的處境。和我一樣,如今關(guān)宜馨研究的那一代孩子——思文、曉明、吳琳琳們都已長(zhǎng)大成人。年少時(shí)的我們,曾無(wú)比確信《我的青春誰(shuí)做主》里崇尚的自主與自由,倔強(qiáng)地對(duì)抗過(guò)父母的好意,對(duì)他們滿懷關(guān)切的勸告嗤之以鼻。如今我的不少同齡人也有了孩子。當(dāng)我們這些當(dāng)年的“孩子”開(kāi)始成為家長(zhǎng),要如何面對(duì)教育環(huán)境中種種新的“情勢(shì)”?在下一代的養(yǎng)育問(wèn)題上,我們是否超越了父母當(dāng)年面對(duì)的困境呢?抑或是,我們比自己的父母更加懂得審時(shí)度勢(shì)了嗎?

的確有越來(lái)越多的父母?jìng)冮_(kāi)始勇敢地嘗試種種“另類選擇”:試圖掙脫“高考”賽道的中產(chǎn)階層開(kāi)始放眼全球,為孩子謀求一個(gè)更寬松的成長(zhǎng)環(huán)境;不愿孩子的生命力在應(yīng)試體制中折損的家長(zhǎng)們奔向蒼山洱海,把教室建在田園之間。這些調(diào)轉(zhuǎn)方向的努力并不意味著這部二十年前的研究失效了,恰恰相反,在主流教育體制內(nèi)外,不變的正是為人父母的道德面向——家長(zhǎng)們依然面臨著左右為難的情感掙扎,也依然在努力配置手邊的“條件”,即便他們?nèi)缃駷楹⒆訝I(yíng)造的美好人生可能通向“林中的另一條路”。

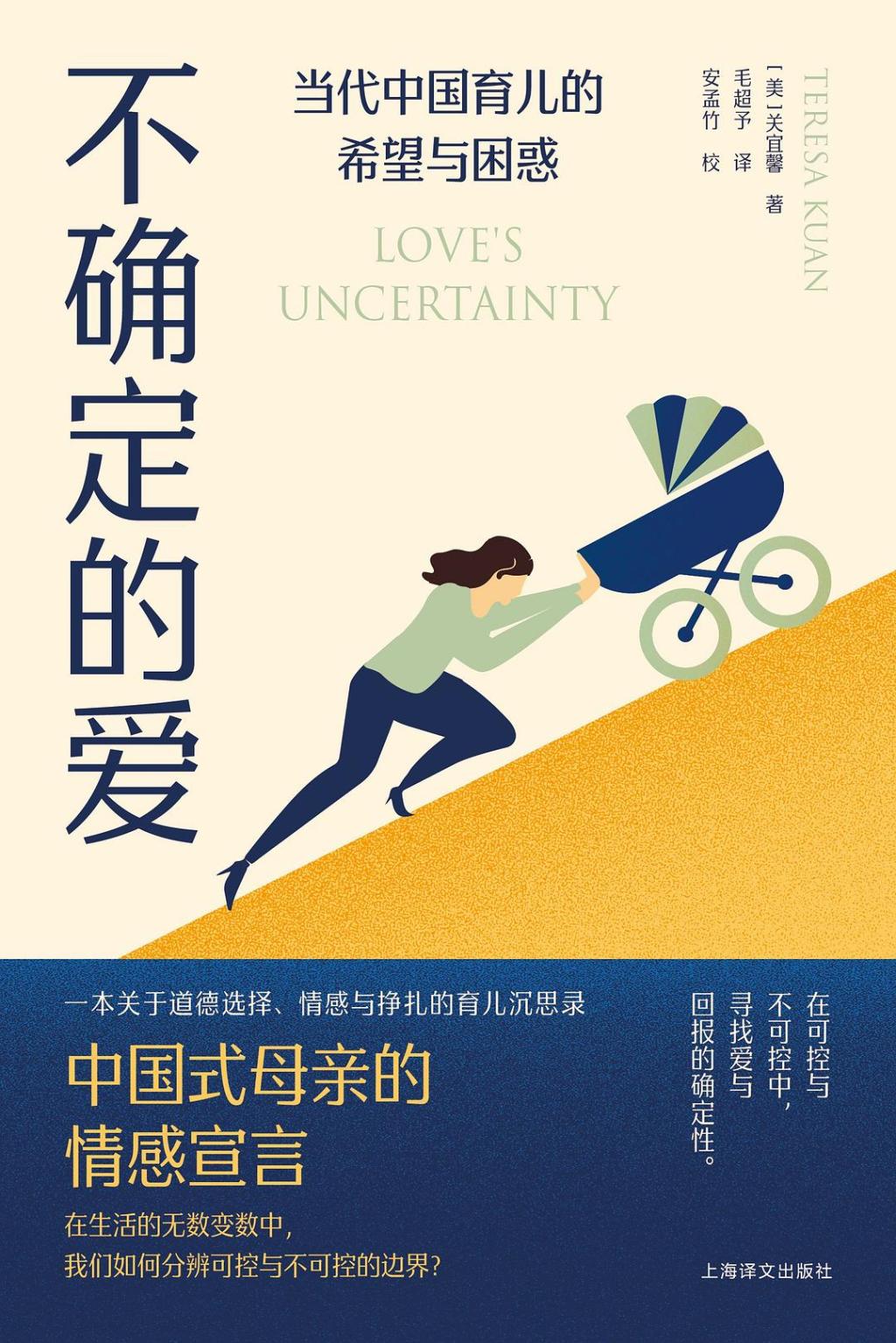

本文摘自《不確定的愛(ài):當(dāng)代中國(guó)育兒的希望與困惑》([美]關(guān)宜馨 著,毛超予 譯,安孟竹 校,上海譯文出版社,2025年1月版),原文標(biāo)題為“普通人的養(yǎng)育兵法”,現(xiàn)標(biāo)題為編者所擬。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司