- +1

科技變革可以幫助醫學史的寫作嗎?——古DNA和全球疾病史寫作的新探索

在當下的歷史學中,重要的潮流之一,是消融歷史學與當代科學技術之間的邊界,借用當下的科學技術突破來協助歷史寫作。典型的例子,就是大衛·克里斯蒂安(David Christian) 和比爾·蓋茨(Bill Gate)合作的大歷史項目,嘗試以一種統一的方式理解自宇宙大爆炸以來的宇宙、地球、生命和人類的歷史,并將這種歷史提供給公眾。這樣的寫作也喚起了古老的問題,它與之前科學史和醫學史的研究有何不同?在大衛·克里斯蒂安敘述宇宙大爆炸時,似乎提供的是一種西方宇宙觀念的科學史與多元創世論的結合。歷史學家創造了什么新知嗎,還是在以一種簡化的方式重復科學家的研究成果?歷史學家可以在這樣的研究中扮演什么角色?2024年12月9日,在復旦大學歷史學系舉辦的“全球史知識史——以醫學、技術和工藝為中心”工作坊上,北京大學科學技術與醫學史系陳昊教授受邀作了“科技變革可以幫助醫學史的寫作嗎?”的演講,就科技發展的最新手段與成果,從方法、認識和觀念等角度對史學書寫,尤其是醫學史書寫的影響作闡述,介紹了目前世界學者的前沿性研究成果與努力方向,這些研究思路對中國學者的研究有著啟發性的意義。本文由未羊根據錄音整理。

疾病史似乎在其生物性基礎上與全球性的歷史敘事“自然關聯”,病原體顯然不會受到人為創造的地區邊界和國界的限制,它本身的邊界在于其存在的生態系統的邊界,而全球化所帶來的人和物種的流動以及生態系統的錯置,則進一步強化了病原體的流動性。但對于歷史學家來說,其困境在于究竟該如何揭示和描述這種流動性。正如英國牛津大學的醫學史家馬克·哈里森(Mark Harrison)所言,要追尋疾疫全球流行的歷史,我們需要更深刻地思考疾病史家如何設想疾病傳遞的長距離聯系,這種設想的局限是什么,以及如何加以解決,從而避免對疾病傳播史及其與全球一體化之間的關系史造成簡單化理解。這一點,在關于全球化時代之前(或所謂1500年之前)的疾疫流行的研究中,表現尤為突出。人們會問,在全球化的時代之前是否曾有過疾病大流行?歷史學家究竟是用什么樣的證據和方法,建立起這種疾疫流行的歷史圖景?

在尋找現代之前大流行的疾疫時,美國史密斯學院的羅馬史家萊斯特·里特爾(Lester Little)曾列出過兩個最可能的選項,其一是6世紀暴發的查士丁尼瘟疫(Justinianic Plague),其二則是14世紀的黑死病。據萊斯特·里特爾推測,查士丁尼瘟疫可能是更大范圍內的疾疫流行,他得出這一結論受到了漢學家杜希德(Denis Twitchett)多年前一篇關于唐代人口和疾疫的文章的啟發。杜希德通過追溯從6世紀中葉到8世紀晚期在東羅馬帝國和伊朗的一系列疾疫,認定唐代記載中的疫病,應該包括有從東羅馬傳來的鼠疫。這種關注,是嘗試將歷史上某種具有重要影響的疾病放到“中國”的語境之下,同時在疾病傳播的世界地圖中拼接上“中國”那塊拼圖。但是杜希德的論述,卻并未被大部分中國醫學史的研究者所接受。像范家偉就對此說法保持了懷疑態度,他認為在文獻不足的情況下,討論唐代疾疫是什么傳染病,實際上徒勞無功。曹樹基和李玉尚也指出,杜希德對中國鼠疫起源的研究本質上是思辨的,或者說是想象的,并非實證。所謂6世紀鼠疫起源論,雖然新鮮,卻靠不住。

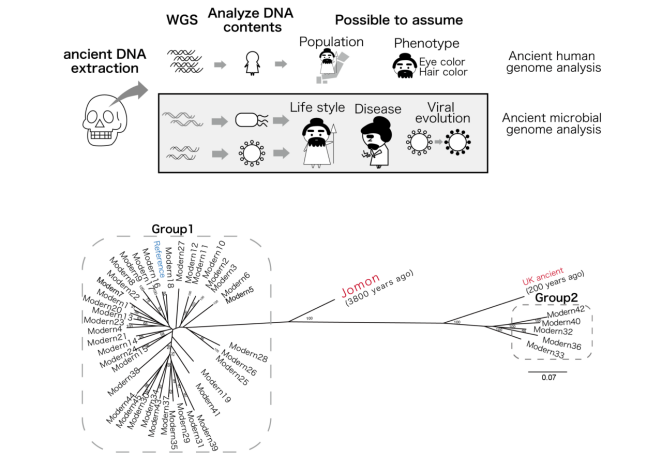

無論萊斯特·里特爾是否注意到了這些批評,他對上述論斷的信心,主要源于考古中的DNA證據。他期待這些證據能夠證實杜希德的說法,進而證明6—8世紀的鼠疫是一場全球性大流行的疾病。從上個世紀90年代開始,尋找歷史中鼠疫DNA證據的努力集中在對考古發現的牙齒進行測試上。因為當鼠疫桿菌(asteurella pestis,又稱耶爾森菌氏Yersinia, pestis)殺死一個人時,它會在整個血液中循環,由于完整牙齒的琺瑯質可能會在牙髓中保存少量血液,對這些血液進行測試,便有可能幫助研究者在人類遺體中找到鼠疫桿菌。這樣的研究方式,出現在對法國16世紀和18世紀的人類遺體的探討中。研究者發掘了法國南部普羅旺斯的16世紀和18世紀墓葬,這些墓葬的墓主人被認為是死于瘟疫。他們從這些墓葬中找到12顆牙齒(研究者將其稱為“瘟疫牙齒”),并用另外一組7顆并非來自死于瘟疫的墓主的牙齒作為對照。測試的結果是,那12顆瘟疫牙齒中有6顆含有纖溶酶原激活劑編碼基因的特異序列,而那7顆作為對照組的牙齒里,則沒有同樣的序列,從而可證明這些墓主人很可能死于鼠疫。

但是隨后,關于DNA證據的爭論卻不斷展開。包括遺傳物質的降解、收集材料時可能出現的樣本污染等問題,都有過持續的論爭。在2004年發表的一項研究中,前述法國墓葬那一關于“瘟疫牙齒”的研究受到重新檢視,結果證實了墓葬中牙齒的鼠疫桿菌DNA的提取、以及基于聚合酶鏈反應對其DNA進行擴增的結論。然而,當研究者將這樣的方法擴展到歐洲五個不同埋葬地點的墓葬時,卻出現了相反的情況。這些墓主人分別在12世紀到17世紀晚期生活,也都被認為是黑死病的受害者。不過從61個個體的108顆牙齒中提取的DNA里,卻并不能擴增出鼠疫桿菌DNA。這令萊斯特·里特爾很是失望。好在另一個來自德國巴伐利亞州阿斯海姆(Aschheim)的一座6世紀墓葬的例子,又給他帶來希望。這座墓里埋葬了一位母親和她的孩子,研究者從其中一具遺體上獲得了兩顆牙齒,從另一具遺體上則獲得了四顆,研究者對其中提取的DNA進行分析,恰好能擴增出部分鼠疫桿菌纖溶酶原激活劑編碼基因序列。于是對這兩具遺體中鼠疫桿菌特異性DNA序列的鑒定,就成為了6世紀鼠疫大流行的DNA證據。萊斯特·里特爾顯然深受這個研究的鼓舞,他堅信未來DNA的證據將會證明,在東亞這片廣袤的土地上,鼠疫的確曾經在6世紀之后流行過。

2011年,一個跨國的科學家團隊在《自然》(Nature)上撰文,宣稱他們通過對英國倫敦東史密斯菲爾德墓地(East Smithfield Burial)的46枚牙齒和53塊骨頭的研究,繪制出了導致1347—1351年黑死病的鼠疫桿菌的基因組草圖。這篇文章的貢獻不僅限于此,還有兩點貢獻值得特別重視。第一,他們在文中質疑了6—8世紀鼠疫的病原學,指出如果6—8世紀的疾疫是由鼠疫桿菌引起的,那這個變種顯然有別于目前所有與人類感染有關的流行菌株,或者這場疾疫本身就是另一種疾病。第二,他們強調,14世紀鼠疫桿菌基因組與現代基因組的比較顯示,它們并不具有獨特的衍生位置(derived positions),這表明在黑死病期間,疾病傳播力和感染率的增加,可能不是由于細菌表型(bacterial phenotype)的不同所造成的。但是按照歷史記載等證據,黑死病快速在全歐洲傳播,在短短五年之內就奪走了大約3000萬人的生命,它的傳播率和感染率遠遠高于當代的腺鼠疫和肺鼠疫。因此在討論黑死病的大流行時,病原體本身的變化只不過是導致發病率和嚴重程度變化的一系列因素中的一部分,在眾多彼此互動的因素中,宿主群體的遺傳學、氣候、媒介動力學、社會條件以及與并發疾病的協同作用,都還值得進一步探討。

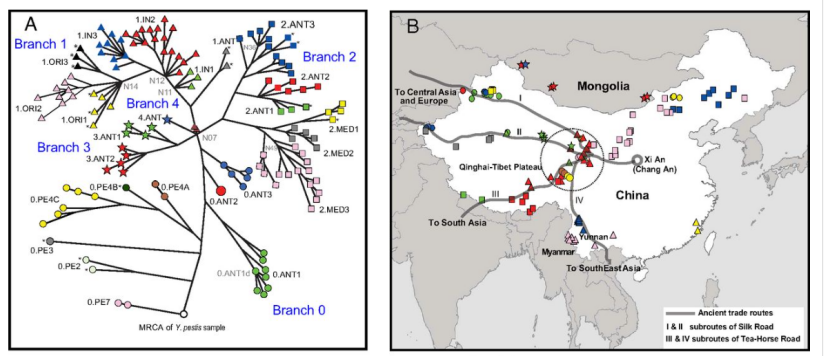

這里,不妨先從該文的第一個論點展開談談。我們暫且不要將其簡單地解讀為,6世紀的查士丁尼瘟疫不是鼠疫,而中世紀的黑死病才是鼠疫。其實,現有的DNA證據依然需要進一步整合,在歐洲之外的地區對DNA的提取和檢測也還很少。急于回到一種“回溯診斷”(retrospective diagnosis)式的判斷,可能阻止歷史學家進一步從DNA的相關研究中獲益。目前,學界對于鼠疫桿菌的基因組研究不僅限于靜態的重構,還試圖進一步重建鼠疫桿菌作為一個生物體的進化史。這樣的工作,目前大部分是基于現代鼠疫桿菌的樣本,根據基因變異進行分類和譜系化,人們將現代樣本分為不同的類群,從而推斷出其系統的進化關系。不同的現代菌株,通常被建構為一個譜系樹,成為其中的不同端點,由此推斷出的分支,向下連接到一個共同的起源上。

在2013年中國和歐洲科學家聯合發表的一項研究中,既將現代鼠疫桿菌所建構成譜系與中世紀鼠疫桿菌的基因組草圖相比較,也將包括中國、蒙古、緬甸等地的鼠疫桿菌樣本納入到研究中。這個研究發現,歐洲黑死病時期的鼠疫桿菌的基因組序列,與現代菌株的譜系樹一個“大爆炸”式的分支節點非常相似,遂由此推論,中世紀黑死病的傳播與鼠疫桿菌多樣性的“大爆炸”同時發生。在此基礎上,他們還試圖討論疾疫的大流行與病菌本身的生物體進化之間是如何互動的,即,基因組上單個核苷酸的變異及其數量差異意味著什么,這些與疾疫的流行是否有關系等問題。在他們看來,這些變異既不反映突變,也不反映多樣性選擇,單位時間內的突變數量隨疾病的傳播歷史而變化,疾疫的流行會導致更多的單個核苷酸的變異。關于查士丁尼瘟疫是否是鼠疫的問題,這個研究的作者們則提供了一個新的基因組序列證據,即安哥拉病株。安哥拉病株是一個在1984年或者之前采集的實驗室樣本,可惜的是,它的所有種源信息都丟失了,因此不知道它是來自人類、嚙齒動物還是節肢動物。安哥拉病株被認為是一種古老的病株,介于現代鼠疫桿菌與它無害的土壤細菌祖先(Y. pseudotuberculosis)之間。它的基因組序列測定在2010年發表。在2013年的這篇研究中,作者也將其與現代病株的譜系樹進行了比較討論,認為安哥拉病株可能與從非洲傳播到整個歐洲的查士丁尼瘟疫有關,但是他們也沒有排除其他可能的流行性病原體。

在進一步討論這些研究所提供的證據時,有一個問題需要回答,即,歷史學家可以怎樣使用這些證據?而在回答這個問題之前,馬克·哈里森又提出了另一個重要問題:在寫作疾病的全球史時,我們該更側重病原體和疾病的媒介,還是該更側重病原體和疾病媒介周邊的各種力量?他的答案顯然是后者,即,疾病的全球性,不僅表現在病原體在全球的移動,疾病成為造成變化的重要動因,但它們并非在真空中運作,將其直接視為一種全球化的力量仍屬一種簡單化解釋模式。這樣的分析當然沒有錯,然而如果我們將“疾疫全球化大流行”的重點從全球化移回到疾疫本身,我們就需要先回答一個問題,那就是,我們討論的疾病歷史,是病原體的歷史,是病原體在不同物種之間移動的歷史,還是只是人被病原體感染的歷史?疾疫的全球史確實不該被簡化為病原體全球移動的歷史,但它就應該被簡化為全世界不同地域的人被感染的歷史嗎?

如果我們回到證據本身,現有鼠疫桿菌的DNA研究提供的只是病原體本身進化和地理分布的可能圖景,而基于這樣的圖景,歷史學家可以做怎樣的解讀和進一步論述還是一個問題。對此,醫學史家莫妮卡·格林(Monica Green)異常樂觀,她認為我們能展示出鼠疫傳播的全球史。她認為雖然科學方法不一定會產生比之前疾病史更能產生出無懈可擊的“真理”,但是最近古DNA的研究重新定義了黑死病(black death),基于這樣定義的歷史才是一種真正意義上的全球史,因為之前基于歐洲文獻的黑死病,是一種有限的地理定義,不僅掩蓋了長達一個半世紀的疾疫歷史,還掩蓋了亞洲和非洲的相關歷史。在此基礎上,她批評過去的醫學史,未能回答疾疫興起和流行的相關問題。而當下需要一種新的健康的全球史(Global History of Health),這是種關注主要傳染病的流行病學史,主要關注的不是人類對疾病的反應,也不是疾病對個人或人群的影響,而是人類最初患病時的問題。她列出了歷史中主要的幾種傳染病,并探索這些疾病歷史中的關鍵連接點(hinge points),包括疾病的起源、地域傳播和全球傳播、辨識和控制以及疾病的持續傳播。在這些論述中,她試圖通過一種地理/空間尺度上的改變,重新建立回溯診斷的合法性。

這一困境也反映在馬克·哈里森對于疾病全球史的論述中。哈里森強調要寫作一種疾病的全球史,我們不得不使用現代西方的疾病范疇,如果不使用這些范疇,我們就無法將疾病傳播、傳染病的興起、消失與環境、經濟、政治變遷關聯起來。在面對現代西方疾病范疇如何在其他地方的文獻記載中比定的困境時,他的解決方案是,將疾病理解為當代人對其的看法,如此一來疾病究竟是什么,或許就不再是重要問題。在這樣一個立場背后,其實暗含著一個假設,那就是,他堅持認為健康、疾病和醫學全球化的過程開始于歐洲的全球擴張,以及由此所產生的歐洲中心化和其他地域的邊緣化。

在全球性的疾疫史研究中,且不論這樣的敘述模式會強化歐洲之外地域的邊緣化,遮蔽其知識傳統和身體實踐,如果我們將其放到歐洲的全球擴張之前,就會遭遇這樣一個問題:當時的歐洲并非那個時代全球聯系的主導和動力,比如在13—14世紀的疾疫傳播中,蒙古帝國的軍隊被認為是最重要的動力,那么我們應該使用“誰”的疾病范疇呢?不難發現,這時候,馬克·哈里森又自覺把希望放到了DNA技術和生物科技考古上。于是,一切討論似乎又回到了原點。“回溯診斷”的問題不在于判定疾病生物實體的技術是什么,而在于將現代醫學知識中的疾病實體比定到歷史記載之中,即使在比定時不再擁有任何實驗室中的設備和工具;而當這種敘事成為歷史,它就既是非歷史的(ahistorical)的,也是時代錯置的(anachronistic)。這種以比定為目的的歷史敘事既簡化了歷史記載中的多樣性和可能性,也簡化了疾病生物實體的多樣性。本來,前文所引述的那些基因組序列研究,雖以建立譜系樹為目的,卻還是展示了鼠疫桿菌本身的多樣性和進化過程。但如果歷史學家只將其用來證明某時某地存在鼠疫的流行一點,似乎就淪為了一種過于簡化的使用方式。病原體和疾病的生物性向來為醫學史研究者所重視,但僅此還不夠,疾疫史家還要有更廣的視野,他需關注不同的生物性與患病的物種、不同社會和文化的互動所能創造出的歷史復雜性。

查爾斯·羅森伯格(Charles Rosenberg)

哈佛大學的醫學史家查爾斯·羅森伯格(Charles Rosenberg)曾指出:“‘疾病’是一個很難捉摸的實體。它并不僅僅是一種簡單的不好的生理狀態。事實顯然更復雜:疾病既是一個生物學的事件,也是一個代際口頭建構所反映的醫學知識和制度歷史,也是公共政策的時機和潛在的合理性,也是社會角色和個體心靈內部自我認同的一個方面,也是文化價值的認可,還是醫生——患者互動的一個結構性因素。從某種意義上講,在我們感知疾病、給它命名和回應它以承認它的存在之前,疾病并不存在。生物性顯然經常為社會應對疾病的概念和制度框架塑造多樣的選擇。”我們應該期待DNA技術和生物考古技術為我們理解社會應對疾病的概念和制度框架塑造,提供更多關于生物性選擇的背景知識,而不是只關注它是什么疾病實體,什么時候開始感染人。疾病的歷史寫作,也不一定要以疾病實體與歷史文獻中的疾病名稱比定為基礎,病原體的生物性及其進化的歷史、疾病在不同物種之間傳播的歷史,以及人們認識并應對疾病的歷史,可以構成不同時段意義上的歷史。如果從存在論轉向(the ontological turn)之后的視角看,疾病的歷史需被視為在多重世界(many worlds)中展開,而當代新的科學技術,創造的是另一種相遇(encounter),而不是“統一”歷史敘事的可能。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司