- +1

人工智能中的人的形象——與約瑟夫·魏岑鮑姆對話

約瑟夫 ·魏岑鮑姆為躲避納粹而移居美國后,致力于數學研究并成為麻省理工學院計算機科學教授。他因ELIZA 程序而聞名。該程序的功能是模擬一位(至少在表面上)試圖從心理層面理解客戶的心理治療師 ,成為現今模擬人類語言的聊天機器人的早期先例。魏岑鮑姆的研究使他逐漸對計算機的可能性、局限性和用途持批判態度。他關于計算機對人類經驗世界影響的開創性著作《計算機的力量和人的理性》,觸及了 一個在當時全新、很大程度上未知且即將迎來爆發式增長的領域。本文為魏岑鮑姆在1998 年接受的一次訪談 ,主要關注人工智能的發展、人與人工智能之間的類比論證,以及人機關系的批判性思考。

本文原題為"The Image of Man in Artificial Intelligence: A Conversation with Joseph Weizenbaum”, 原刊于Weizenbaum Journal of the Digital Society 3(3) ,由譯者根據CC-BY協議許可翻譯并發表在《智能社會研究》2024年第6期。伯恩哈德·珀克森(B. P?rksen) 為德國圖賓根大學媒體研究教授。王立秋為哈爾濱工程大學人文社會科學學院講師。澎湃新聞經授權刊發。

一、約瑟夫·魏岑鮑姆:生平概述

魏岑鮑姆生于1923年,父母都是猶太人,1936年離開納粹德國移居美國,后致力于研究數學。在底特律的韋恩大學擔任研究助理期間,他開始與計算機合作,編寫Slip編程語言,并于1955年為美國銀行設計計算機系統,隨后在斯坦福大學擔任客座講師。1963年,魏岑鮑姆成為麻省理工學院計算機科學教授,并任教至1988年退休。他因ELIZA程序而聞名。該程序的功能是模擬一位(至少在表面上)試圖從心理層面理解客戶的心理治療師,其提問和回答方式類似于卡爾·羅杰斯學派的心理治療師。

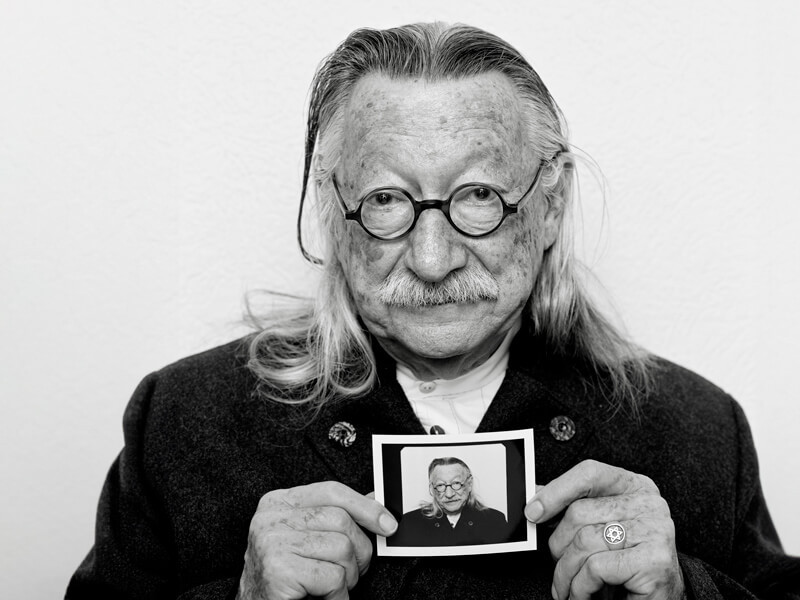

約瑟夫·魏岑鮑姆

魏岑鮑姆在越戰期間積極參與和平運動,并在此后持續參與此類活動。他是德意志聯邦共和國計算機專業人員社會責任組織(Computer Professionals for Social Responsibility)和計算機科學家和平與社會責任論壇(the Forum of Computer Scientists for Peace and Social Responsibility) 的聯合創始人。1976年,他出版了開創性著作《計算機的力量和人的理性》(Computers Power and Human Reason) ,論述了計算機對人類經驗世界的影響。在當時,這是一個全新且迅速發展的領域,很大程度上尚未被探索。在另外兩本書《駛向冰山》(Kurs auf den Eisberg)和《誰發明了計算機神話》(Wer findet die Computermythen) 中,他將注意力轉向軍事與計算機科學研究之間的聯系,并對人工智能(AI)的支持者提出了強烈批評。

二、個人的回憶:作為科學的批評者、神秘主義者和人的約瑟夫·魏岑鮑姆

當我在這篇訪談發表之際回想約瑟夫·魏岑鮑姆時,與他的交談讓我感到無比興奮和滿足。[1]有三次與他接觸的經歷讓我記憶深刻。

首先交代背景。在我年輕時,魏岑鮑姆是我父母在弗萊堡家中的常客。他常在晚餐時興致勃勃地嘲弄科學界,有一次還在飯桌上批判了受路德維克·弗萊克、托馬斯·庫恩發展的知識社會學影響的范式力量(Fleck&Ludwik,1993;Kuhn,1991)。在一個特別難忘的場合,他即興編造了一個認識論寓言,這一行為反映了他的個人特質:沒有惡意,但思維敏捷、愛開玩笑,且樂于講故事。他將這個寓言稱為“一個反例的簡歷”。聽他講話時,我意識到這位科學家的思維方式與眾不同。盡管不久前他還被公認為天賦異稟、富有創新精神,但他卻提出了一個與主流科學和常規科學所接受的真理相悖的反例。對魏岑鮑姆來說,我們可以對這個反例提出幾個問題。首先,這個如此大膽的人是誰?即使是一個簡單的問題,也足以削弱反例的可信度。畢竟,誰會相信一個無名小卒,花時間聽他說話呢?其次,同樣重要的是,這個相信自己能動搖既有范式的人來自哪里,或者說來自哪個思想流派?最后,這個人在哪里發表文章?在哪些期刊上,與誰合作?是受認可的作者或知名期刊嗎?也就是說,我們真的需要認真對待這個人嗎?魏岑鮑姆真正想表達的是,科學知識的生成過程從來不只是理性的,它總是摻雜著社會因素。問題在于個體、流派和團體對權力的影響,以及一種難以捉摸的、分散的聲譽評估(這種評估最終以規訓、要求服從,有時甚至排除某些人為結果)。我意識到,約瑟夫·魏岑鮑姆正在以自己的方式接受這些經歷:作為一名講故事的學者,含蓄而機智、不死板,且充滿幽默。

讓我記憶猶新的第二段經歷發生在我的學生時代,而且充滿了令人驚奇的荒謬感。哲學和美學教授魯道夫·利珀親王(Prince R. zur Lippe)邀請魏岑鮑姆到風景如畫的于德莊園參加一個為期數天的研討會。由于邀請匆忙,且分組討論安排在周中,大部分受邀者未能出席。這讓我和一位大學朋友有幸進入邀請名單,并在莊園的冬園里與魏岑鮑姆聊了幾個小時。其間,孔雀和天鵝在窗前漫步,偶爾好奇地看著我們。對我們來說,這是一次難得的機會,令人激動不已。魏岑鮑姆看到參會人數稀少,起初有些不悅。

第一輪討論后,他調侃利珀,下次可以在“電話亭”見面,那里的空間肯定足夠。傍晚,我們在利珀的餐桌上用豪華餐具享用了附近餐館送來的烤兔肉。幾位與會者在餐中發現了子彈,小心翼翼地將它們放在盤子邊緣。盡管如此,氣氛依然輕松。魏岑鮑姆在餐后講話中突然提到神秘思維對他工作的重要性。盡管這座曾是修道院的莊園顯得莊嚴,他卻以迂回、間接的方式談論神秘,仿佛是否定神學的代表。他用謎語般的方式圍繞這一主題,但堅定地表示,“有些東西不可說,活的真理無法用語言表達”,正如他在這篇談話中提到的那樣。那天晚上,與他在麻省理工學院和自然科學研究中的思維形式不同,他以一種令人印象深刻的、對理性的審慎態度(而非流行的對理性的敵意)強調,世界從根本上說是無法被完全解釋的。那一刻,我清晰地感受到,他不僅僅是一名計算機科學家,更是一名試圖在一個被認為可以被看透的世界中,為驚奇感找到立足之地和存在理由的神秘主義者。

我想回憶的第三段經歷發生在不來梅。文化批評家、技術哲學家、《歡樂相會的工具》(Tools for Conviviality)的作者、曾擔任教宗蒙席的伊萬·伊里奇(I. Illich),與他的伴侶、身體歷史學家芭芭拉·杜登(B. Duden),定期在家中舉辦聚會。周五下午,他在不來梅大學授課后,常邀請學生和來自世界各地的朋友到家中繼續討論至深夜。在這里,我也多次與魏岑鮑姆見面。1998年,伊里奇獲得不來梅伊洪別墅文化與和平獎(Culture and Peace Prize of VillaIchonin Bremen)。受病痛折磨的伊里奇在獲獎致辭中,以深刻而憂郁的方式描述了一個知識分子和世界公民對“家”的追尋。[2]對他而言,在經歷了無數次停留—包括在拉美和美國的長期居留,以及在世界多所大學擔任客座教授—后,最終在不來梅找到了一個“家的角落”[3]是一種意外的幸運。那一刻,他像詩人和神秘主義者一樣說話,仿佛成為另一位否定神學家。活動結束后,我與約瑟夫·魏岑鮑姆站了一會兒,從未見過他如此激動。他只說了一句:“那太棒了!”我意識到,他也是一位流離失所者、一位尋找者,最重要的是,一位回到德國并在出生地柏林度過余生的調解者。以下談話發生在1998年那次相遇后的某個時候。我希望它能向讀者展示作為科學批評者和神秘主義者的約瑟夫·魏岑鮑姆特有的人性。

三 、人工智能中的人的形象 :與約瑟夫 ·魏岑鮑姆對話

(一) 機器的模型和人的模型

珀克森:任何與人工智能打交道的人,都會反復遇到兩種截然不同的視角:一些人工智能支持者將人視為機器的模型,認為機器智能應模仿人類智能;然而,另一群研究者則認為,人類已不再是理想的模仿模型,未來的機器將超越人類,成為近乎完美、擁有神奇思維力量的實體。您能確認這兩種觀點中哪一種是最初就存在的嗎?

魏岑鮑姆:自1956年達特茅斯會議提出“人工智能”概念以來,這兩種觀點就以不同形式并存。從一開始,不僅人類被視為模型和理想,機器也被認為是待建立的模型模式。一方面,馬文·明斯基(M. Minsky)曾說:“大腦只是一臺肉做的機器。”在英語中,德語Fleisch有兩層含義:肉(meat)和肉體(flesh)。肉體是活的,而肉則是死的。你可以隨意處理肉——吃它、煎它、燒它。然而,明斯基的這句話依然以人類為榜樣,人們希望復制人類的智能。這一觀點隱含了一個想法:復制人類智能并不難,因為人類的核心器官——大腦——不過是一臺肉做的機器。

另一方面,明斯基還提出另一種觀點:神作為工程師并不完美,人類是一種存在許多多余缺陷的異常現象。人類需要睡眠,花費大量時間學習卻會遺忘,最終還會死亡。然而,根據早期在人工智能社區中流行的看法,我們可以創造出某種更好、更完美的東西。我們正在構建的理想模型在某些方面仍以人類為導向,但它更接近完美。

珀克森:進一步推演這一想法,它實際上意味著,從這一角度來看,人類將成為連接猿人與超越人類的機器存在之間的進化環節。布魯塞爾自由大學的人工智能教授呂克·斯提爾斯(L. Steels)建議將這種未來存在稱為“賽博智人”(homo cyber sapiens)或“人智機器人”(robot hominidus intelligens)。

魏岑鮑姆:卡內基梅隆大學移動機器人實驗室主任漢斯·莫拉維克(H. Moravec)在《心智后裔》(Mind Children)中提出了類似觀點。他相信,人類意識可以下載到機器人身上,我們可以而且應當復制人類意識,使其脫離必死的身體。在他看來,身體只是心智的載體,而人的本質是信息。他對身體持鄙視態度。

珀克森:其他與莫拉維克觀點相近的作者也毫不客氣地將身體稱為“一塊肉”“軟乎乎的東西”或“罐頭肉”。

魏岑鮑姆:這只是這個圈子的表達方式。無論如何,從這一角度看,未來的機器人代表對自然的修正和改進。莫拉維克聲稱,這樣的機器可以“推動我們的文明進化”。他希望有意識地、控制性地干預他認為有缺陷的進化過程。值得一提的是,在美國,他的想法并未被視為科幻,也未受到忽視。這些觀點在頂尖大學中廣泛傳播——畢竟,他的書是由哈佛大學出版社出版的。

(二) 普羅米修斯的羞恥和普羅米修斯的驕傲

珀克森:我們可以認為,這種對作為“創造之冠”的機器的尊崇表達了一種基本情感。哲學家君特·安德斯(G. Anders)將這種感覺稱為“普羅米修斯的羞恥”,即一種在自我設計的機器面前感到低人一等、無助甚至羞恥的心理。您同意嗎?

魏岑鮑姆:這種普遍的心理現象——在面對特別完美的性能時,人們會感到低人一等、無助甚至羞恥——確實存在。從這個意義上說,君特·安德斯是對的。

珀克森:馬文·明斯基曾說,硅腦的思維力如此神奇,以至于即使未來的機器人將我們當作寵物飼養,人類也會感到幸福。

魏岑鮑姆:但這不僅僅是羞恥的問題。我們可以觀察到一種程序員熟悉的辯證情感:即使你認為計算機更優秀、更聰明,但你仍會感到某種驕傲。畢竟,你是編寫那個特殊程序的人。于是,一個基本矛盾出現了:你為自己的弱小感到羞恥,同時又為能夠創造出如此高級的程序而自豪。

珀克森:莫拉維克稱新機器人是他的“精神后裔”,這種說法也與這種驕傲感相關。

魏岑鮑姆:令人驚訝的是,一個人竟會以這種方式說話。這是巧合嗎?我不這么認為。畢竟,人工智能領域是由男性主導的。在我看來,除了扮演神的妄想外,對女性及其生育能力的嫉妒也是一個驅動因素。我稱這種現象為“子宮羨妒”。

珀克森:您是說,這是西格蒙特·弗洛伊德描述的“菲勒斯羨妒”的補充現象?

魏岑鮑姆:沒錯。現在你可以假裝自己也能生育,甚至比任何人類都做得更好、更聰明。

珀克森:但這種說法完全是臆測。從目前生產的機器人來看,明斯基的說法—即使未來的機器人將我們當作寵物飼養,人類也會感到幸福——似乎也過于夸張。人工智能研究相對缺乏成功案例本身不就意味著我們應該形成一種新的自我意識,即人類能看到機器無法做到的事情?

魏岑鮑姆:當然,看到那些未實現的人工智能預言,你可能會說:“難道我們不奇妙嗎?難道我們不偉大嗎?”但這些話語都是無意義的。我們不應以機器的能力或計算機下棋的水平來衡量人類的尊嚴。這種思維形式——盡管仍帶有人本主義色彩——的致命缺陷在于,機器成了衡量人類的標準。機器人的能力或局限性,都不應成為定義人類自我意識的基礎。

(三) 技術世界的秘密人類學

珀克森:對我來說,是否應嚴肅對待人工智能寓言領域的各種預測仍是一個問題。雖然大多數預測看似荒謬,但有些卻有趣、令人興奮。你會遇到各種瘋狂的推測、離譜的觀點和令人震驚的想法。那么,您認為有必要嚴肅對待明斯基或莫拉維克的想法嗎?

魏岑鮑姆:這實際上是兩個問題。第一個問題是,我們是否應預測人類有能力制造出這種更高級的機器。我們應該為此感到害怕嗎,即某天這樣的機器人真的出現了,而我們將成為它們的寵物?我的回答是,不必害怕。此外,與這些人爭論技術可行性幾乎沒有意義,那是一場必輸的游戲,只會讓這些想法朝新的、可能同樣不可取的方向發展。第二個問題是,我們是否應嚴肅對待這一領域傳播的思想。對此,我的回答是肯定的!因為與其他學者一樣,這些學者在新千年來臨之際宣揚了一種極端危險的人類形象。

珀克森:這種人類形象是什么樣子的?

魏岑鮑姆:它基于這樣一種觀點,即人類是可以被理解、破譯、修正和改進的機器—至少在原則上,在不遠的將來可以。這種觀點的核心教條是,生命的所有方面都是可計算的,可以被分解為可計算的、可公式化的進程。

珀克森:如果我沒理解錯,您主要關注的不是技術的可行性,而是伴隨技術烏托邦出現的隱性意識形態。馬歇爾·麥克盧漢所說的“技術的符號效應”與此類似。他認為,技術創造了一個環境和符號世界,從而改變了人類的自我理解。

魏岑鮑姆:即使未來有可能制造出這樣的智能機器,那也將是遙遠的未來、幾代人之后的事。然而,今天,人類形象正在發生變化,并取得了巨大成功。明斯基和莫拉維克并非憑空出現,他們是在一個絕對相信自然科學和現代技術的文化與時代中提出這些觀點的。

珀克森:我再問一次:基于機器類比的人類形象的危險性在哪里?

魏岑鮑姆:從本世紀(20世紀)——也許是最野蠻的世紀——我們可以看出,這種人類形象在過去的罪行中起到了決定性作用。想想那些最殘暴的罪行,是如何通過施害者否認受害者的人性而成為可能的。在納粹時代,猶太人被描繪為害蟲,這一比喻使大規模屠殺合法化。今天,在自然科學權威的支持下,這種觀點——人類不過是可被機器人取代的信息處理機器——正變得越來越牢固。這一視角與莫拉維克關于“后生物社會”中機器人統治的論述是一致的。

(四) 論一個比喻帶來的后果

珀克森:您的意思是,動物的比喻與機器的比喻相似?

魏岑鮑姆:沒錯,尤其是在一個關鍵方面相似。這些比喻摧毀了對人的尊重,使人能夠接受終結生命的可能性。就像我們不會尊重害蟲一樣,我們也不必尊重“肉做的機器”。這樣的比喻是犯下一切可想象罪行的起點。在我們的世紀(20世紀),這一點已以可怕的方式得到證實。

珀克森:您對莫拉維克的《心智后裔》做出了特別憤怒的反應,稱他的終極目標是實現“人類問題的最終解決方案”。為什么要提到納粹的罪行?我不太理解這種類比的目的。

魏岑鮑姆:或許有些過激了。但我們都是歷史的產物,歷史在我們出生前就已開始。我們的經驗塑造了我們,出生時的社會情境也影響了我們。因此,作為“德國猶太人”,我被這一類比吸引并不奇怪。其他人可能會注意到不同的東西。

珀克森:但問題依然存在:納粹的種族狂熱與人工智能教授的奇想有何共同之處?

魏岑鮑姆:當然,漢斯·莫拉維克不會每天早晨對著鏡子行納粹禮。這不是重點。我想說的是,非人的人類形象具有巨大力量,這種形象會像病毒一樣在社會中傳播。我相信,納粹與莫拉維克的想法本質上的共同點在于對人的貶低,以及不惜一切代價創造完美新人的奇想。然而,在這種完美的盡頭,人類消失了。在莫拉維克的后生物社會中,人類不復存在。我深信,今天我們必須捍衛人道的人類形象,使其免受機器比喻的支配。

珀克森:但沒有人會無助地任由機器比喻決定的人類形象所擺布。畢竟,人類的感覺截然不同,人是作為個體行動和接受的。

魏岑鮑姆:我的看法不同。個體非常脆弱,納粹時代徹底屈服者的形象很容易證明這一點。只需回想德國人的叫喊、歡呼和“勝利萬歲”的口號就夠了。人們確實——尤其是在本世紀(20世紀)——充滿激情地一再屈服,直到為時已晚,最終只能驚恐地站在萬人坑前。

(五) 人工智能的信條

珀克森:來自機器世界的比喻無處不在且一直存在。它們甚至可以追溯到蒸汽機、齒輪和螺絲的時代。我們會說心臟像泵,身體像鐘表一樣運作,或者說人的發條松了、螺絲沒上緊。電力時代又引入了“能量不足”或“保險絲燒斷了”的概念。

魏岑鮑姆:事實上,這種關于世界和人的機械論觀點已有大約300年的歷史。在聲稱這些比喻一直存在時,我會非常謹慎。幾個世紀前,但丁的地獄形象和人們憑借努力或神的善意(死后)進入天堂的觀念還被當作現實。不過,我確實認為比喻無處不在。我認為,一切知識和理解事物的嘗試本質上都是比喻。我們通過類比、比較和比喻來認識世界。我們在試圖理解某事物時,總是使用類比模式,通過建構相似點,在已知事物的框架內把握陌生或未知的東西。

珀克森:那么,我們是否可以將馬文·明斯基關于“肉做的機器”的比喻理解為一種理解大腦的嘗試?

魏岑鮑姆:當然可以。但如果我說“大腦不過是肉做的機器”,情況就不同了,這一點至關重要。你會認為這是一個完整、全面且充分的描述。我的批評與使用特定類比或比喻來描述大腦或人無關。事實上,這是一個常見的過程,至少自牛頓以來的科學研究都有這種做法。但我反對的是這種論斷:大腦不過是一臺肉做的機器,人不過是一個信息處理系統。

珀克森:您反對的是簡化論?

魏岑鮑姆:我對人工智能研究的這一信條感到被冒犯和惡心,即人類生活的方方面面都是可計算、可破解的。當然,人類會處理信息,這些比喻作為科學工作和知識的簡化模型具有重要價值。它們是必要的,有助于理解人類生活的某些方面。然而,它們是對現實的抽象,永遠無法完全把握整體。

珀克森:您能想到其他語言或描述形式嗎?

魏岑鮑姆:如果我有這種權威,我會建議從所有科學文本中刪除“不過是……而已”的表述。重要的是,現象、事物、感覺和行動永遠是多樣的,可以用多種截然不同的方式描述。只有在特定語境中,它們的意義才會顯現。舉個簡單的例子:感到一只手搭在肩膀上是什么意思?只有在講述整個故事時,才能回答這個問題。假設一個年輕人與女友吵架后,正傷心地坐在圖書館試圖工作,突然感到一只手搭在肩上。或者,假設這個年輕人是被通緝的罪犯,坐在火車站候車室時感到一只手搭在肩上。我想說明的是,沒有什么可以被一勞永逸地描述。一切描述都依賴于特定語境。

(六) 從魔像到機器人

珀克森:在我們關于必要與危險的比喻和習語的爭論之后,我想嘗試以另一種方式為馬文·明斯基和漢斯·莫拉維克辯護。畢竟,人造人的夢想由來已久。根據我的研究,莫拉維克和明斯基只是用現代手段實現了布拉格的勒夫拉比(R. L?w)制造魔像的目標—如果你相信傳說的話。他們追隨了帕拉塞爾蘇斯(Paracelsus)創造人造人荷蒙庫魯斯(Homunculus)的奇想,并處于可追溯至啟蒙時代的自動機狂熱(automatonmania)傳統中。

魏岑鮑姆:你的問題隱含了“不過是……而已”的簡化論表述。你實際上是在說,莫拉維克和明斯基的夢想不過是人類歷史上一直存在的夢想而已。然而,皮格馬利翁的理念雖然古老,甚至可以追溯到人類起源,但這并不能證明莫拉維克和明斯基的夢想無害。相反,它恰恰證明了這種夢想的力量。它表明,理念——即使是錯誤的理念——具有巨大的影響力。與過去不同的是,如今人們相信,現代自然科學的信仰將使我們真正理解人類,而高性能的計算機似乎是實現這一目標的工具,最終使今天人們欣快且傲慢地倡導的皮格馬利翁之夢成為現實。

珀克森:人工智能的擁護者真的如此傲慢和欣快嗎?聯結主義(connectionism)這一不那么簡化論的思想流派正在逐漸擴大其影響力。它將智能視為一種涌現現象,試圖通過構建能夠學習的神經網絡來實現智能的涌現。從這個角度看,大腦是一個基于無數連接的巨大神經網絡。因此,受早期控制論啟發、按自組織模型訓練的機器智能,也可能具有某種神秘且不可分解的復雜性。

魏岑鮑姆:我不認為聯結主義者會表現出新的謙遜。馬文·明斯基也曾改變觀點,承認人工智能領域早期的一些方法根本是錯誤的,盡管它們可能帶來巨大成果。必須承認,理解語言時語境至關重要;也必須承認,人類身體對我們的智能至關重要。最終,這一點會變得明顯:設計讓機器“看起來智能”的程序幾乎沒有意義。然而,承認錯誤并不會帶來新的態度或謙遜。相反,認錯被當作巨大進步來宣揚。同時,人們仍暗中希望有一天能理解人類存在,并構建出與大腦對應的神經網絡——下一步則是破解它。

珀克森:在您對人工智能的批評中,值得注意的是,您實際上認為生命和人類存在是某種根本上神秘的東西,您希望這種神秘性得到承認。

魏岑鮑姆:世界充滿神秘,而人工智能界的信條——“一切皆可計算”——否定了生命的神秘性。它創造了一種完全透明的錯覺,暗示我們存在的所有方面都可以被拆解和解釋。從這一視角看,相信奇跡和神秘似乎只是一種愚蠢。這種“完全可預測”的斷言深深傷害了我。

(七) 神秘與秘密

珀克森:在您的著作《計算機的力量和人的理性》接近結尾處,有一段關于與奇跡和神秘相遇的文字:“當我們的孩子還小時,我有時會和妻子在他們睡覺時站在床邊看著他們。我們心照不宣地無聲交流;這一場景在人類歷史上重復了無數次,幾乎與人類本身一樣古老。正如尤內斯庫(Ionesco)在日記中所說的:人可以通過語言表達許多東西,但語言無法傳達活的真理。”

魏岑鮑姆:的確,我的觀點是,有些東西不可言說,活的真理無法用語言表達。

珀克森:神秘主義者也會以同樣的方式談論神。

魏岑鮑姆:我想講一個小故事。曾有一位圣公會牧師在麻省理工學院工作,他的名字很有趣——斯科特·帕拉迪斯[帕拉迪斯(Paradise,意為“天堂”)]。我們相識多年并成為朋友。有一天,我舉辦了一個小型派對,斯科特也是客人之一。我女兒與他交談后,驚訝地跑來告訴我:“斯科特說你是一個特別虔誠的人,一個神秘主義者。”

珀克森:那么,您在反對人工智能研究和日常生活計算機化時的犀利態度,是否有宗教基礎?

魏岑鮑姆:哎,我并不想為猶太-基督教信仰體系或有組織的宗教辯護。我不認為天上有個裹著床單的老人,被長翅膀的金發女人環繞,注視著世間的一切。但我的確在生命中體驗過奇跡:悲傷與震驚、清晨的突然喜悅,以及人與人之間的愛。奇跡就是奇跡,無法用語言描述。要探討它,你需要成為藝術家。

珀克森:對您來說,神不是人。那么他是什么?

魏岑鮑姆:我的回答很簡單:神就是愛。我用“愛”這個字來翻譯他的全能、恩典和其他屬性。按此理解,神無處不在的想法就變得合理了。對我來說,這意味著神也在奧斯威辛,因為在那里,也有人出于愛試圖幫助他人,哪怕只是將手搭在別人肩上安慰他們。

珀克森:你是否有任何親身體驗想分享?

魏岑鮑姆:在20世紀30年代的柏林,當猶太兒童被迫輟學離開普通高中時,12歲的我被送到一所猶太男校。在那里,我第一次聽說意第緒語,并遇到了東歐猶太人。他們住在“倉房區”(Scheunenviertel),生活極度貧困。當時,我愛上了一個猶太男孩,他衣衫襤褸,我和母親盡力幫助他,時常帶些東西給他。這次相遇的氛圍讓我印象深刻,我覺得用“愛”這個字來描述它最為恰當。

珀克森:后生物時代的策劃者很可能會嘲笑這種對不可言說之物、對愛的神秘的尊重。例如,加州作家、機器人時代策劃者馬克斯·莫爾(M.Moore)將宗教描述為“一股與我們后人類社會對立的勢力”。

魏岑鮑姆:在某些圈子里,人們會自我欺騙,試圖忽悠他人,或只是胡言亂語。許多現代人認為,相較于宗教觀念,自然科學為知識提供了更堅實的基礎。對此,我的看法截然不同。在我看來,自然科學不過是今天的主流世界宗教,它有自己的新信徒(學生)、教會和教堂(大學),以及牧師和異端。它甚至有自己的“紅衣主教”(諾貝爾獎得主)和具體的儀式,用以證明一個人的虔誠和忠誠。還有那些不顧日常體驗、毫無保留地信仰自然科學的所謂“平信徒”。例如,大多數人相信地球繞太陽轉,而非相反。但他們無法證明這一點,盡管這與他們的日常體驗相悖——在日常生活中,他們看到的是靜止的地球和移動的太陽。然而,他們依然盲目且不加限制地相信自然科學。支撐這種信念的——在人工智能和遺傳學的幫助下,自然科學終將創造出一種人造的、更優秀的人類——正是這種類似于宗教的狂熱。隨著技術的每一次新勝利,這種信念都會繼續增長。

(八) 生者不可避免的個體性

珀克森:技術的勝利和人類變革的可能性,迫使我們重新回答哲學人類學的基本問題:什么是人?

魏岑鮑姆:我建議換個方式提問:什么是人的本質?人與可制造的機器之間的根本差異是什么?人類與其他存在有何不同?雖然聽起來可能有些傲慢,但答案其實很簡單。我一再強調,每個人都是其個人歷史的產物。他們有獨特的生平經歷,生活在特定的時間點,并不可避免地嵌入周圍的社會。也就是說,每個人都是獨特的個例。即使未來出現與人類行為相似、外觀驚人的智能機器——這一想法本身就很瘋狂——它也永遠不會成為人。因為它的歷史不同,它必然與人不同。

珀克森:目前,我們可以預測有機與無機成分的混合。通過使用心臟起搏器、假體、助聽器、人造髖關節和心臟瓣膜,我們已經將電子設備植入身體。科學史家和女性主義學者唐娜·哈拉維(Haraway,2010)在其著名的《賽博格宣言》中慶祝了這種人與機器的融合,并敦促我們享受其解放力量。她的論點受女性主義啟發,尖銳地指出,人與機器的融合、賽博格的創造,消除了男女差異的基礎,即壓迫的根源。如果我們都成為賽博格,繼續將女性視為他者或被壓迫對象就站不住腳了。哈拉維寫道:“賽博格政治建立在噪聲和廢棄之上,它贊揚動物與人的非法融合。這種聯結使男女變得復雜,破壞了欲望結構、語言和性別生產的想象權力,從而顛覆了西方認同的再生產模式,即自然與文化、鏡子與眼睛、仆人與主人、身體與心靈的對立。”

魏岑鮑姆:這是一種漂亮但膚淺的想法。我注意到,處理此類問題的深刻思想家往往極其天真。唐娜·哈拉維的想法讓我困擾的地方在于:首先,我不認為男女差異已從根本上得到了解決。在大多數科幻作品中,賽博格也有性別,因此在論證時不應忽視這一點。其次,你引用的那段文字展示了另一種對進步的欣快,即希望通過機器解決社會問題,將男女之間的永恒沖突轉移到技術領域,并聲稱有技術解決方案。雖然我能解數學方程,但人與社會的問題永遠無法通過這種方式得到徹底解決。

珀克森:但從其他角度看,我們是否也應感謝機器?一家電視臺曾請作家彼得·格拉澤(P.Glaser)用十句話對人類發表演講。他的最后一句話讓我印象深刻:“對機器好一點!”對我來說,這意味著,盡管機器無法解決兩性戰爭,但它們仍是知識的助手,促使我們進行人類學反思,并讓我們以感激和友好的態度對待它們。

魏岑鮑姆:我也喜歡這句話,但我的理解略有不同。如果我們不鄙視機器,而是善待它們,也許我們也會以不同的態度對待人類同胞——不一定如此,但至少存在這種可能。這句話意味著,我們首先應保持友好——無論是面對機器還是他人。這位作家說:“對機器好一點!”你也可以說:“對世界好一點!”

注釋

[1]原訪談最初以德文發表于2000年的Communicatio Socialis 1,pp.417,并收入Flessner, 2000。順便說一句,早在1997年,我就已發表過一篇對魏岑鮑姆的訪談,參看P?rksen,1997。

[2]伊里奇同樣為躲避納粹而逃離,他的母親在皈依天主教前是猶太人。他逃往佛羅倫薩和羅馬,后在紐約成為牧師,并在30歲時擔任波多黎各天主教大學副校長。

[3]對此用語的分析,參看Hartch,2015。

參考文獻

Fleck , L. & T. Ludwik 1993 , Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Mit einer Einleitung herausgegeben von Lothar Sch?fer und Thomas Schnelle , [ S. l. ] : Suhrkamp.

Flessner , B. 2000 , Nach dem Menschen : Der Mythos einer zweiten Sch?pfung und das Entstehen einer posthumanen Kultur , [ S. l. ] : [ s. n. ] .

Haraway , D. 2010 , A Manifesto for Cyborgs : Science , Technology , and Socialist Feminism in the 1980s , Cambridge : Cambridge University Press.

Hartch , T. 2015 , The Prophet of Cuernavaca : Ivan Illich and the Crisis of the West , Oxford : Oxford University Press.

Kuhn , T. 1991 , Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen , [ S. l. ] : Suhrkamp.

P?rksen , B. 1997 ,“‘Die Verletzbarkeit des Individuums ist gro? ’: Ein Gespr?ch mit Joseph Weizenbaum. ”Universitas : Zeitschrift für interdisziplin?re Wissenschaft 1.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司