- +1

金沙記憶|饑餓的水

“兩條相交的河流

像把彈弓,我使勁兒拉

魚射向江海

鳥射向天空

我握住的河流

不是時間的河流

是江海與天空的疼痛”

——樊忠慰《河流》片段

火熱的水富

2022年8月11日-25日,水富連續15天最高氣溫超過40℃,最高氣溫達44.1℃,創近30年來的最高值,為當地有氣象記錄以來第一次。

這只是位于金沙江尾的水富當年高溫天氣的一個縮影。2022年6-9月,黃色、橙色、紅色天氣預警頻現。烈日炙烤下的大地,當地普遍出現不同程度的用水困難,消防車、灑水車不停奔波,多處應急送水。

同樣處于金沙江河谷,鄰近的昭通巧家,中國天氣網數據顯示,2023年5月31日14時,氣溫44.1℃,地表溫度高達78.8℃。有人戲稱,“千萬別摔倒,摔倒都可能燙傷。”

水富在2023年暑期氣溫超過40℃的情況不多見,水荒的災害卻降臨了。根據云南省人民政府在6月底召開的云南省水旱災害防御工作新聞發布會內容,從2022年10月下旬至2023年6月下旬,云南遭遇了1961年以來平均強度最強、干旱日數最多、范圍最廣的嚴重氣象干旱。干旱最重時,云南全省平均降水量較常年同期偏少超過六成,96%的區域出現氣象干旱,75%的區域為重特旱,氣象干旱天數長達106天,省級抗旱應急響應持續85天。

云南省是中國西南地區的干旱高發區,受氣候變化和人類活動的影響,近年來干旱的頻率、強度、時間長度和災害損失等都在持續加劇。

中國科學院西雙版納熱帶植物園研究人員近期在云南中部無量山采集了云南鐵杉年輪樣本,分析了年輪寬度年表與氣候因子的相關性,建立了一種樹木記憶中的該區域干旱變化歷史。研究發現:1826年以來云南中部有11個極端干旱年份——1860、1897、1958、1960、1979、1984、1987、2006、2010、2013和2019年,大部分干旱事件與歷史文獻記錄吻合,過去50年來無量山地區極端干濕事件的發生頻率不斷增加。

早在2012年,有研究者分析了昭通市干旱演變規律,指出昭通區域內特旱在過去條件下發生的概率為0.5%,而現狀條件下發生的概率為5%;現狀條件下重旱發生的概率是過去條件下的7倍。昭通的氣候向著不利于水資源開發利用和農作物生長的情形發展。

近年來,昭通的氣候有什么變化呢?研究者選取區內10個氣象站1970-2021年的數據分析討論了昭通市氣溫的變化特征,指出當地年平均氣溫、年平均日最高氣溫、年平均日最低氣溫氣候傾向率分別為0.20℃/10a、0.25℃/10a、0.25℃/10a,均呈波動上升趨勢,且趨勢極顯著,2005-2006年為突變期。

水富金沙江畔

期待一場透雨

2023年9月6日,我從平均海拔1834米的昭魯壩,來到海拔267米的水富城區金沙江碼頭,這里距離高懸在上游的向家壩水電站大壩約1.5公里。氣象資料顯示,氣溫24℃-36℃,風速7公里/小時,降雨量0.0毫米。

燥熱的天氣持續著,在樓壩橫江邊,更是氣如焚柴。站在酷日下,不用幾分鐘,便汗如雨下。一直到8日夜里,城區才有零星雨點,降雨量2.9毫米。

沿著向家壩水庫一側公路西行10多公里,經過曲折的盤山路,新壽村位于一座面朝水庫庫區敞開的獨立山體之上。最高的居民點海拔1034米,氣溫稍低,但仍然炎熱。

9月以來,新壽村未曾有雨。今年雨水很少,往往是城區、樓壩等地大雨,這里小雨或者滴雨不見。偶爾一點雨絲,表層泥土都難濕透,“螞蟻子都不夠吃”。有居民說,2020年以來,新壽村就沒有下過一場透雨,今年4-7月間較大的降雨有3次。“小時候,遍山是水”,而這些年許多水源都干了。居民只能依靠殘留的一點山泉過活,田地灌溉要看天。他們說,周邊山區,一直到宜賓,情況都差不多。

長江防汛抗旱總指揮部4月28日指出,今年汛期(4月至10月),長江流域氣候年景總體偏差,旱重于澇。新壽村的情況驗證了這一說法,雨季出現旱情,且嚴重程度超乎想象。

缺水,成為新壽村的首要問題。

“一點水不敢浪費。也不敢拖地,只能掃帚掃地了。沖廁所都沒水,還好家里有旱廁。”

大田,是新壽最干旱的地方。這里土壤層很薄,普遍只有幾十厘米,其下便是巖石,水分容易流失。

洗衣洗菜的水,舍不得直接傾倒,要收集起來,再做二次、三次使用。住在城里的兒孫,不習慣這樣節約用水,會與老人產生矛盾。種種不便,也讓他們不太想回鄉。

最艱難的時候,村委會聯系城區綠化公司的灑水車義務為村民運水。“誰家辦紅白事,要提前請灑水車拉來兩三車備用。”

2022年的持續高溫天氣,蒸發旺盛,加之降水較少,使得農作物水分嚴重失衡,對水稻、玉米等糧食作物,以及煙葉等其他經濟作物的產量影響很大,使農民全年收成受損,水稻、玉米減產1/3,而且稻谷癟殼特別多,玉米棒不飽滿,顆粒變稀。2023年的干旱,水稻、玉米也面臨減產。水果因缺水長勢不好,品相和口感不佳,“干透了來一場雨,又容易炸果”。

這兩年的氣候條件下,蔬菜價格上漲很多,有村民去城區賣菜,半天就能賣500多元,有時700多元,以前想都不敢想。然而蔬菜的產出也受到氣候影響。“水沒有來路,不敢多種菜”,有居民說,以前到城區賣洋瓜(又稱佛手瓜),一天可以摘下百來斤,現在自家吃的都不夠。

引領我走訪新壽村的社會組織工作人員說:“以前,家禽、家畜根本不會受到什么特殊的照顧,現在養殖還要安電風扇。其實,家禽家畜吹電風扇真的是一種享受嗎?它們也難以忍受如此極端的天氣。高溫下,蚊子特別多,要給豬和雞點蚊香,跟豬沖澡,提水喂,不然它們無法活下去。”

即便居民為此增加了不少開支,付出了更多勞動,也很難改變“看天吃飯”的狀貌。2022年的極端天氣下,新壽村規模養殖戶的兔子死亡率高達40%。他們新近還觀察到,高溫天氣下,雞鴨生長狀況不佳,不下蛋。

缺水、高溫,使他們的心里多了一層氣候憂慮。

“天太大,就不出門了。”集體活動也受此影響,難以舉辦。

熱浪直接危害人體健康,引發熱病——熱疹、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭和熱射病等;使敏感人群老年人、體弱者的患病率、死亡率增高,尤其是那些患有循環系統、呼吸系統、精神與行為障礙、腎臟疾病及糖尿病等慢性基礎病的健康狀況不佳者。據統計,新壽村2022年7月走了3位老人,8月則有4位。過去,通常在寒冷的天氣里老人過世偏多,熬不過冬。現在,連續高溫成了一個新的挑戰。

村里多位老人認為,小時候沒有現在的氣溫高,6-9月時天氣三晴兩雨,而“現在要么不下雨,狠狠地干,要么狠狠地下”。“1993年大旱,但水沒有斷,有水吃。今年大溝小溝全干了,水凼凼眼看著曬干,吃水都成問題了。”

水危機,也在重塑社區人際關系。鄰里之間可能因為爭水、用水產生矛盾,也可能聯結在一起,共同應對生存難題。

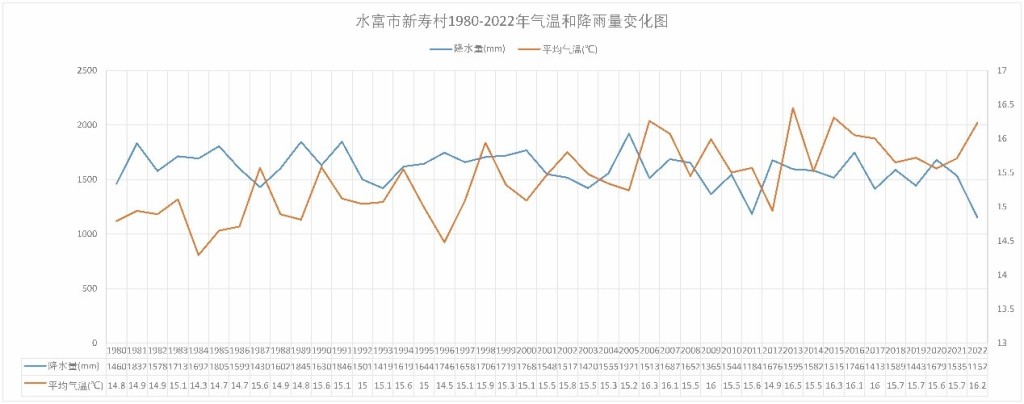

1980-2022年,水富市新壽村年平均氣溫上升趨勢明顯;2022年降水量為1152毫米,低于2012年1184毫米,為1980年以來最低值。

2023年9月收獲的玉米和留在地里的秸稈

池水金沙

在新壽村,看得見郁郁青山,看得見金江碧水。如此靜好,像一幅掛在墻上的畫。

山腳下,向家壩水庫蓄水形成巨大水體。而新壽人只能“望洋興嘆”,夠不著,用不上。

從小生長在江邊的人,沒想到江水會變得如此清亮,“我們從來認為,金沙江水就是渾的”。

一座座梯級電站阻攔了泥沙,鎖住了任性的怒濤,鏡子般的水面毫無表情地望向天空。金沙江不再龍騰虎嘯,不再有自然流淌時強烈的季節性和年際性變化。由此而下,宜賓、瀘州、重慶……長江洪水已成舊事,沿岸多了許多游泳和戲水的場所。

水是無辜的,水也是饑餓的。

建造更多的大型水庫被認為是“滿足未來水、食物和能源需求增長的最佳選擇之一”,通過它們的調節可以減少和控制極端水文的嚴峻挑戰。同時,它們也必須對區域和全球氣候變化負責。

水庫的氣候效應極為復雜。在大氣水文方面,除了水庫規模,所處氣候帶和地理位置之外,還取決于地形,原始氣候特征——熱量與水汽輸送方向,輻射、溫度、濕度、氣壓等。而這些歷史的、可參照的數據總是少有積累。水庫對于蓄水區及周邊生態系統的關鍵氣候因素:降水-溫度耦合關系,以及相關的熱-干、熱-濕復合極端事件,如何產生作用,程度如何,人們還需要繼續探索。

河道型水庫地處山區,受到兩岸高山的影響,對當地尺度的氣候要素影響距離較近,對降雨量的作用在20公里范圍內較為顯著,甚至僅10公里。

在小尺度的當地環境里,大型水庫導致土地利用/覆蓋的大規模變化,深刻擾動水文系統,改變了水循環,形成新的小氣候。因此對社區構成相互關聯的多重影響,包括生物多樣性、水安全、產業、健康、人際關系,以及禮儀和信仰等。處理這些復雜且模糊的事實,非正式的地方實踐往往更為有效,但它所蘊涵的寶貴知識常常被忽視。

科學研究慣于得出總體而概括、高度抽象的知識,其目的化、精確化、簡單化又與現代國家和資本的強大邏輯相吻合,這讓它一直要面對指責。時至今日,關注金沙江梯級水電站并矚目氣候效應的有效文本并不多見。另一方面,大規模水利設施給人類帶來了巨大利益,但20世紀以來興起的筑壩熱潮不過100多年,針對水庫氣候效應的研究也只有不足30年的歷史,氣候科學所需要的實驗期限超出了一代代從業者的研究周期,甚至生命周期,對于這一重大議題,人們依然知之甚少,或語焉不詳。

一份在2017年發布的報告分析了向家壩庫區蓄水前后的氣溫變化:晝夜溫差、冬夏溫差減小,夏季最高氣溫降低,冬季最高氣溫升高[9]。對風力變化,有研究認為,水庫蓄水后,水面增大,近岸小氣候更易受到湖陸效應的影響; 同時,增多了內源水汽,又由于山谷風加快了水分循環,使得近岸風速增大。

作為中國第一大河,長江是全流域水和生物的重要養育者,也是文明的搖籃,它的變遷對社會穩定和地區安全有重大而深遠影響,因而每一種有效的氣候行動都值得珍視。在社區層面本土主導的氣候應對,為此提供了不同觀察、思考和實踐。

向家壩水電站與水富市區

社區主導的氣候行動

新壽村距離水富市城區18公里,面積14.6平方公里,有534戶2129人。“長年在家的就300多戶。”

1987-1988年,村里逐步實現通電,90年代起各種電器進入,養殖方面引入長白山豬種,使用柴火的情況漸漸少了。砍柴砍到長嶺埂的場景不再出現。近20多年來,植被慢慢恢復,卻沒有帶來直接可觀的保水效應。

人們需要充分的、清潔的水,首先想到的辦法是開源節流。

建造水庫,開溝引渠。對新壽村民而言,正是社區水資源困境的出路之一。長嶺埂水庫在緊挨新壽村地界的國有林場范圍內,今年進行了翻修,保水量和輸水量有待檢驗。它主要靠蓄積雨水,恰恰又遇上少雨的年份,一時派不上用場。從更遠的水源地引水,投資大,營造規模大,涉及權益主體較多,短期內難見效。更何況,可利用的水源離社區越來越遠了。

從向家壩庫區提水,是一個更宏大的工程。村民想到了,但超越了他們的能力范疇,只能謀求以恰當的方式表達意見。

圍繞溝箐里僅有的水源,村里這些年建了不少水池、水窖、水渠,長長短短的各式管道延伸到每處庭院。通常是鄰里幾家人共同使用一處水源。

七八年來,一些家庭自發聯合,一起投工投勞,尋找水源,建造儲水、輸水設施,選擇雨天放晴后水量充足的日子,集體清洗水池。此外,還選派水管員,負責日常事務。調查中了解到的兩個家庭組,達到11戶和18戶,每戶每年水費70元。水管員有相對固定的人選,五六十歲,吃苦耐勞,也愿意為大家做貢獻。水費是基本報酬,但臨時發生的管道堵漏或零件更換等,水管員往往自己承擔,不再收取費用。

日常管理中,除了水管員承擔主要責任,大家還彼此監督,相互援手,“關一下水龍頭”,提醒節約用水。一位水管員說:“看見哪條水溝突然有水,就知道可能漏水,或者哪家人在亂用水。”

在新壽村委層面,他們需要面對水危機引發的更大困境:社區建設與產業發展受阻;生態系統退化可能導致人口搬遷,哪怕只是在社區內部,也會帶來一系列問題,比如耕地離集中安置點過遠,附近難以提供菜園且不便養殖,可能增加鄰里沖突和糾紛等。

即時應急和建設水利基礎設施之外,他們考慮減弱農業集約度,重建土地景觀。將部分旱地恢復為水田、藕塘,用連接社區森林的人工濕地系統涵養水源,凈化水質,補充給地勢較低的土地,提供關于水生態的關鍵功能、關鍵服務。

對于以社區養老服務為主旨的一家水富當地社會組織來說,應對氣候變化是她們與社區的雙向賦能。近年來高溫熱浪極端天氣的影響,促使她們學習氣候變化知識,嘗試用整全的視角重新理解氣候變化與社區服務的關系,進而調整工作內容和形式,以求激發應對氣候變化的主體性力量,幫助社區識別出本土主導的氣候應對策略并予以實踐。

在她們看來,環境意識倡導,排在第一位。這也意味著大家走到一起來,彼此交流、學習、分享。過程中,收集意見并搭建渠道,促成表達與反饋。

然后是陪伴社區居民自主發起的家庭用水組,促進社區自組織與自服務能力的生長。

另外,打造庭院水資源管理示范戶,通過各類設施實現對泉水、雨水、溝渠水的系統采集、儲存和利用,帶動其他居民實施。

近年來,她們呼吁居民改良土壤,培養自然友好農田,減少外部依賴,減少化學品使用。從滿足自身需求起步,構建鄉村與城市結合的地域健康食物系統。

她們也推動居民優選老品種進行實驗性恢復種植。試圖找到更加適應當下氣候條件的地方種質資源,與此共生的傳統文化內涵及其具體的知識、技能、表現形式,并使其重新變得可見、可學、可行。讓居民在行動中自知,找到自信,實現自我價值,重建土地、水、食物聯結的人與人、人與地方、人與自然的社區關系。回應生活,回到社區的生命脈絡中,扎根、發芽。

這當然不是本土主導氣候應對的全部內容及更多可能,但或許是適宜的。有的,早已在漫長歲月里踏歌成路。她們的腳下是鄉土,手中握著生生不息的種子。

金沙江尾,宜賓戎州大橋下,傍晚在水邊納涼的人們

(本文是調研報告《山河影:金沙江中下游流域環境記憶》的第七篇,有刪節,注釋從略。報告由自然之友玲瓏計劃資助。本文社區訪談和數據提供得到了楊鈁、楊陽及新壽村芶幫永、萬成富、萬成貴、胡天倫、峗吉富、鐘大明等人的支持與協作。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司