- +1

“康熙歷獄”是文明沖突還是滿漢之爭?——《康熙的紅票》作者回應批評

【按】近日,微信公眾號“王帆讀書誌”推出文章《盛名之下其實難副——略談〈康熙的紅票〉的錯謬與荒唐》,對2024年廣受關注的歷史類新書《康熙的紅票:全球化中的清朝》(商務印書館,2024年3月)提出學術批評,引發熱議。《康熙的紅票》作者孫立天投書澎湃,回應上述批評,標題為編者所加。

首先感謝王先生花精力細讀拙作,并幫我發現了引文字詞上的錯漏。我之前讀原始手寫檔案不仔細,轉寫出來確實有錯。王先生指出的錯誤,在下一個印次中會改正。我會再仔細校對全書中引用過的文字,爭取在新的印次中減少錯漏。

對于王先生文中所說我在書中誤讀“康熙歷獄”部分,我仔細看了王先生的論證,我想,我們對這段歷史的認識,最大的差別在于,王先生是從楊光先角度出發在看歷獄,是通過楊光先在說什么,在告什么來判斷歷獄的性質。從“需要重視的是,案件控告者楊光先”開始,王先生寫了三段楊光先怎么看待和控告湯若望等官員的文字,這種從楊光先出發來看待歷獄的觀點,也是以前很多學者的出發點。

我在書中提出的觀點是,楊光先他怎么看、怎么告不是案件的關鍵點,關鍵點是審理案子的滿人高層怎么看、怎么審、怎么判。相關審理材料在《清初西洋傳教士滿文檔案譯本》第8頁到280頁,按照審理時間的先后順序排列。可以看到,材料的絕大部分內容,都是在審理有關喪葬風水問題。最后湯若望和一眾漢官被判凌遲處死,是因為他們被認定在順治皇子的安葬中故意使用錯誤的風水理論,被認為是謀反。檔案中明確寫明了“大逆之罪,凡為同謀,不分首從,俱行凌遲”(256頁)。湯若望被判,跟他的洋人和傳教士身份都沒有關系,而是因為他是“掌印之官”,也就是說他被判,是因為他是欽天監這個負責喪葬風水機構的第一責任人。同時,那些漢官被處死,也跟他們信不信天主教無關,只跟他們在這次喪葬風水測算中的角色有關。基于案子審訊的內容,也就是滿人高層怎么看、怎么審和怎么判,是我立論該案與中西之爭無關的基礎。

王先生也看了審理材料《清初西洋傳教士滿文檔案譯本》,也寫到第35頁幾位官員因入教而被“擬以革職”。這是審訊的第一份材料(8頁到45頁)。我在《康熙的紅票》中已經明確寫過,最開始的審訊和天主教有關,各地的傳教士都被召到北京來接受審訊,但后來案子的風向變了。案子審訊的主體變成了喪葬風水問題的審理。這是任何翻看《清初西洋傳教士滿文檔案譯本》的人都能看到的。

《清初西洋傳教士滿文檔案譯本》,中國第一歷史檔案館、中國海外漢學研究中心合編,安雙成編譯,大象出版社,2015年4月

王先生在論證中,從35頁看到的最初的材料就引出了字體加黑的結論:“由于案件從一開始就對準了天主教,湯若望更是頭號要犯,本被擬處凌遲之刑,只是由于最后時刻皇權的強烈介入,才得以免除。最終被斬殺的五位漢人欽天監官,均是天主教徒,與湯若望有著異乎尋常的親密關系。”而最初審理天主教問題,與湯若望等官員被判“凌遲”及漢官被殺,完全不是一回事,不能這樣挑出材料,混在一起論證。

對于楊光先盯上湯若望是因為天宮圖,王先生說沒有看到我給出史料依據。我在說到天宮圖問題一開始,也就是在您所提到的《康熙的紅票》第45頁第一段末尾,已經注明了出處。關于天宮圖的史料來源為:黃一農,《清前期對觜、參兩宿先后次序的爭執:社會天文學史之一個案研究》,自楊翠華、黃一農編,《近代中國科技史論集》(臺北,1991)。在黃一農的文章中提到,順治十四年,楊光先的搭檔吳明炫就在攻擊天宮圖。順治十六年,楊光先曾著文攻擊湯若望新的天宮圖排列。我在歷史研究中,一般不相信政治斗爭中純理想化的言辭部分,而要找到現實的考量和實際的動機。所以王先生提到的楊光先所說,他見到耶穌畫像即有彈劾之念,而且是在審訊中說出的話,這樣的內容我是不使用的。我在《康熙的紅票》中提到過,當時的名士王士禛就說過,楊光先的動機是要“奪”湯若望在欽天監的位置。而奪了欽天監的位置就可以決定天宮圖。我書中的論點就是,楊光先其實是打著攻擊天主教的大旗,在謀取私利。我認為這種有現實動機的彈劾可能更接近歷史的真相。所以,這并非罔顧史料,而是對史料甄別后提出的論點。

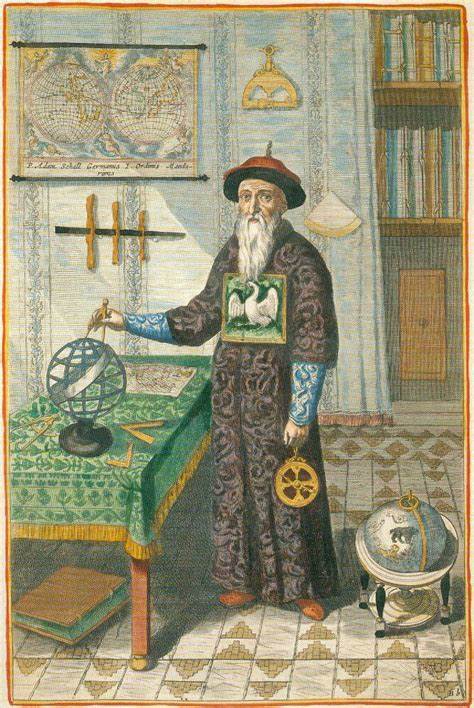

湯若望(Johann Adam Schall von Bell,1592年—1666年),字道未,德國科隆人,天主教耶穌會傳教士。

最后,為什么是滿漢之爭,為什么我不關注楊光先的言論,在《康熙的紅票》第二章已經充分解釋過了。當然我并不反對其他研究者繼續關注楊光先,大家取向不同、方法不同,不存在曲解正解的問題。最后我放上《康熙的紅票》第二章小結中的內容,我想已經可以很完整地表明我的觀點。

“歷獄”本來只是康熙早年輔政大臣時期一起普通的宮廷案例。從清官方記載來看,這個案子并不是什么大案。但這個案子的特別之處是在朝廷以外,還留下許多記載。楊光先早在朝廷里參劾湯若望之前五年,就開始寫文章反對天主教和西洋人。他寫的文章都是檄文性質的,言辭激烈,總體思路就是天主教是邪教,有違中華傳統。其中比較有名的兩篇是1659 年寫的《辟邪論》和后來的《請誅邪教狀》。在 1664 年參劾湯若望的同時,楊光先還把他寫的反天主教、反西洋人的文章匯集成書,取名《不得已》出版。面對楊光先的挑戰,傳教士除了用中文寫文章回應以外,還將事件經過細節記錄下來,發回歐洲。楊光先和傳教士一攻一守的文字往來,為后世留下了很多公開的素材。19 世紀后,無論是講西方入侵、帝國主義,還是中西文明沖突,后世史家都能在這個案子中找到材料。這也是這個案子在中西交往史方面的書籍中經常出現的原因。反而是案子的滿文庭審記錄,最近幾年才陸續出版公開。從庭審記錄看,湯若望被定罪并非因為他是洋人,也并非因為他是天主教神父,而是因為他是欽天監監正,是這個朝廷機構的一把手。作為朝廷官員,他在這個案子中受到牽連,這是典型的朝廷爭斗,不涉及“中西文明沖突”這些后世才關心的歷史大問題。

《康熙的紅票:全球化中的清朝》,孫立天著,商務印書館,2024年3月

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司