- +1

文藝復興的另一面︱“天堂之門”的鑄造及其藝術賞析

“天堂之門”的鑄造

“這扇門是我最獨特的作品:它窮盡了我所有的技能、技巧和智慧。” (è la più singolare opera che io abbia prodotta: e con ogni arte e misura et ingegno è stata finita.)——洛倫佐·吉貝爾蒂:《評注》(Commentari)

吉貝爾蒂的第一扇青銅門深得佛羅倫薩人喜愛,因此在1425年,當他們打算為圣約翰洗禮堂鑄造最后一扇門,即洗禮堂的東門時,他們決定不通過任何競標程序,直接委任吉貝爾蒂負責鑄造工作。按照卡利馬拉行會的安排,第二扇門的敘事方案交由當時的教皇文書、著名人文主義者萊昂納多·布魯尼負責。一份17世紀的手稿副本為我們揭示了其中的一些細節。這是一封布魯尼寫給卡利馬拉行會的信件。在信中,布魯尼依據“新約隱藏在舊約中,舊約在新約中顯現”的神學原則,列舉了十個自認為應在《天堂之門》中呈現的圣經故事。具體來說,這些主題包括:“1.亞當與夏娃;2.該隱與亞伯;3.挪亞方舟;4.以撒的獻祭;5.以撒將祝福賜給雅各,而非以掃;6.約瑟與他的兄弟們;7.摩西的故事;8.選民穿越約旦河進入應許之地;9.大衛擊敗歌利亞并受到人民的慶祝;10.所羅門王,大衛的兒子,展示了他從上帝那里得到的智慧。”這些主題都在完成的《天堂之門》中得以呈現,只是其中一些事件在吉貝爾蒂的最終設計中有所更改或刪除。

從1425年到1452年,吉貝爾蒂在這項艱巨的工作中全身心投入,歷時二十八年,終于在1452年完成了青銅門的鑄造。這段漫長的創作過程,不僅見證了吉貝爾蒂藝術風格的成熟,也反映了文藝復興時期對于藝術與人文精神的極致追求。到了完成時,吉貝爾蒂已經年逾古稀,但他所創作的這一杰作,不僅鞏固了他作為一位大師的地位,也為佛羅倫薩帶來了無盡的榮耀。意大利著名藝術史家喬治·瓦薩里在他的《意大利藝苑名人傳》中曾記載,當米開朗基羅首次看到這扇門時,立即被其精美絕倫的雕刻技巧所震撼,忍不住發出感嘆:“她們太美了,應該放置在天堂的大門口。”(Elle son tanto belle che elle starebbon bene alle porte del Paradiso)因此之故,“天堂之門”這一名稱最終被廣泛接受,并逐漸成為它的代名詞。

天堂之門因其鑄造精美、質量卓越,自1452年完成以來,一直安放在佛羅倫薩圣約翰洗禮堂,幾乎未曾受到任何觸動。然而,1966年11月,佛羅倫薩發生了突如其來的大洪水,整個城市幾乎都被洪水淹沒,圣約翰洗禮堂也未能幸免。洪水肆虐之際,天堂之門的幾塊嵌板被猛烈沖刷下來,受損嚴重。幸而洪水退去之后,人們迅速行動,將嵌板收攏并進行了搶救性的修復。自此,修復后的原門被永久保存于圣母百花大教堂博物館,而在圣約翰洗禮堂的原址上,游客和信徒如今看到的,則是精心制作的后期復制品。

有了第一次鑄造青銅門的寶貴經驗,吉貝爾蒂在接受第二次任務時展現出了更大的自信。他在原來的基礎上做出了許多大膽的創新,最明顯的變化體現在青銅門的嵌板數量和內容上。在門框大小整體不變的前提下,嵌板的數量從原來的28塊減少至10塊。嵌板數量的減少意味著每一塊嵌板的面積更大,這為吉貝爾蒂提供了更多的創作與想象空間。第二個明顯的變化體現在嵌板展示的內容上。與之前的兩扇青銅門講述《新約圣經》的故事不同,吉貝爾蒂選擇了《舊約圣經》中的重要事件和人物,以此來彰顯藝術的廣度和多樣性。這些故事描述了從創世紀到所羅門王的歷史篇章,展現了吉貝爾蒂在表現深刻宗教主題方面的創新與獨特視角。

1.亞當和夏娃

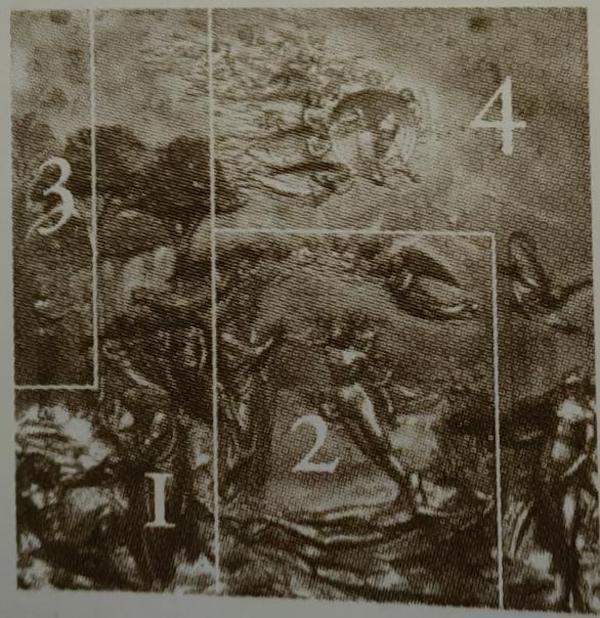

第一塊嵌板講述的是亞當和夏娃的故事,其內容可以分為四個部分。第一部分位于左下角,表現上帝創造亞當的場景。在這一部分,四位天使組成的半圓形合唱團見證了這一神圣時刻,他們的目光和手勢傳達了上帝對人類的深切愛意。上帝左手伸出意欲拉起亞當,右手展開為掌,掌心朝向亞當,寓意著上帝的祝福與愛。

第二部分位于嵌板的中心,展示的是上帝創造夏娃的場景。根據圣經故事,夏娃是由上帝從亞當身上取出一根肋骨創造的。失去肋骨的亞當顯得疲憊不堪,他平躺在地上,身體微微彎曲,似乎正沉浸于深深的安靜與休息。與此形成鮮明對比的是剛剛被創造出來的夏娃,她顯得柔弱無力,無法站立。為了支撐她的身體,吉貝爾蒂巧妙地用一群天使托舉著夏娃,讓她能夠緩緩起身。天使們環繞在她周圍,展現出一種天賦的庇護與關懷。夏娃伸出右手,指向上帝,仿佛對創造她的神圣力量充滿感激與敬仰。而站在她面前的上帝則用左手牽著夏娃伸出的右手,右手展開為掌,掌心朝向夏娃,象征著他正在向夏娃注入生機與活力。兩者的手掌接觸,展示了神性與人類之間的神秘聯系。天使們在他們的頭頂呈半圓形展開,圍繞在上帝和夏娃周圍,進一步突出了這一創作的核心地位,也營造出一種寧靜、神圣的氛圍。為了增強立體感,吉貝爾蒂在雕刻過程中大膽運用了凸浮雕和淺浮雕的技法。深淺不一的浮雕人物創造了豐富的視覺層次,使得整個場景從平面延伸到三維空間,增強了觀者的視覺體驗。

第三部分位于第二幅畫面的背后,講述的是人類始祖偷吃禁果從而犯下原罪的故事。在兩棵用凸浮雕手法鑄造的樹木背后,有一棵用淺浮雕手法鑄造的樹木,其樹干上盤踞著一條蛇,以人頭、蛇身的面貌出現。蛇頭朝向夏娃,寓意著夏娃經不住誘惑,偷吃了善惡樹上的果子。站在夏娃對面的亞當則顯得頗為謹慎,他兩手手心向前、舉起雙手,似乎在告誡夏娃,不可偷吃禁果。亞當的姿勢和表情顯示了他對即將發生的事情的焦慮和不安,他似乎已經察覺到那股誘惑的危險,并竭力勸阻夏娃。然而,夏娃卻不為所動。她一手高高舉起,伸向樹上的禁果,顯示出她心中已然做出決定;另一只手則堅定地打向亞當伸出的手,似乎在安慰他,“沒關系的,嘗一下也是可以的”。這一動作充滿了復雜的情感,既有對禁果的渴望,也有對亞當警告的無視。夏娃與亞當的互動,反映了他們在面對誘惑時的不同態度,也象征著人類在面對誘惑時的脆弱和盲目。

第四部分位于嵌板的右下角,展現了亞當和夏娃因為犯下原罪而被逐出伊甸園的情景。吉貝爾蒂在這一部分特別設計了一扇門,象征著伊甸園的邊界。上方的上帝和眾天使伸出手臂,作出驅逐的動作,表現出他們對于亞當和夏娃罪行的懲罰。尤其是在門內的天使,他一手扶住門框,另一手伸出驅趕亞當和夏娃。作為故事的主角,亞當和夏娃因偷吃禁果而意識到羞恥,用樹葉遮住了身體的隱私部位。他們互相攙扶著,以被驅逐的姿態走出門外,一邊還回頭凝望驅逐他們的天使和伊甸園,以這樣的肢體動作展現出深深的不舍與悔恨。

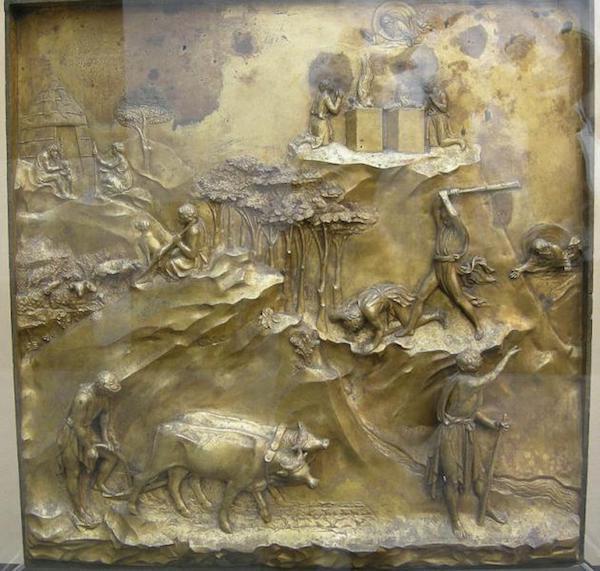

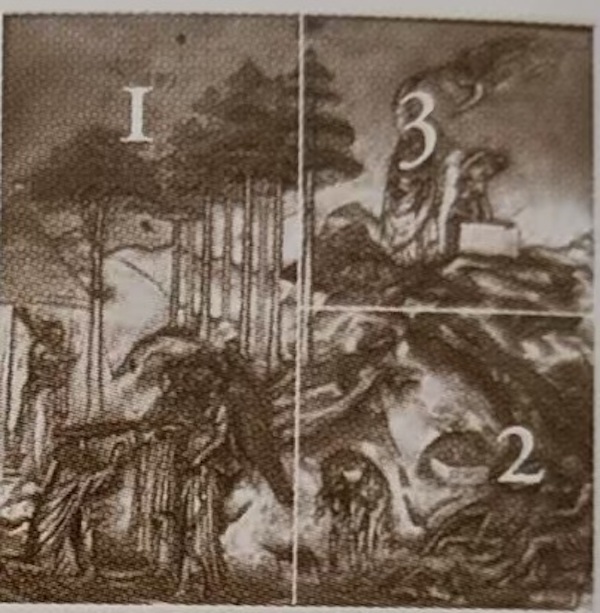

2.該隱和亞伯

第二塊嵌板講述的是該隱和亞伯的故事。第一部分位于畫面的左上角,講述的是離開伊甸園的人類始祖過上了辛苦勞作的日子。遠處是簡陋的茅草屋,屋前的亞當佝僂著身子,似乎正在做著鞣皮的工作,一旁的夏娃則忙著織布。值得欣慰的是,日子雖然清苦,但兩人身邊各圍著一個孩子,在瑣碎的日常中感受著親情的溫暖,享受著天倫之樂,勾勒出一幅樸實而溫馨的農村家居生活畫面。

第二、三部分位于左側的中間和底部,展現的是放牧的亞伯與犁地的該隱,體現了兩兄弟不同的生活方式和性格。根據圣經記載,亞當和夏娃離開伊甸園后,生下了該隱和亞伯。亞伯是牧羊人,而該隱則從事耕種。這一部分通過精細的雕刻技巧,展現了亞伯與該隱在生活上的對比,進而揭示了他們命運的不同。在左側的中間部分,吉貝爾蒂生動地描繪了亞伯放牧的場景。亞伯手持驅趕財狼的長棍,表情專注,站在山坡上,眺望著遠方的羊群,身旁是一只忠誠的牧羊犬。羊群則在下方散布,一只羊正在翹起蹄子撓癢,一只羊悠閑地躺臥在草叢中,另一只羊則伸出頭倚靠在它的身旁。這些細節通過精細的雕刻,展現了牧羊生活的寧靜與和諧。而在左側最下方的部分,則描繪了該隱辛勤耕作的場景。吉貝爾蒂特意選擇了農民犁地的經典場景來表達該隱從事耕種的職業。該隱低著頭,專注地與兩頭牛共同勞作,牽引著犁在泥土中開辟出一條條平整的溝渠。吉貝爾蒂在這里巧妙地將他生活時代的佛羅倫薩農民使用的犁具,融入到該隱的時代背景中,這樣的歷史融合使得場景更具現實感,同時也展示了藝術家對日常生活細節的細膩觀察。

第四部分位于畫面右側上方,展示的是該隱和亞伯拿各自的產出物向上帝獻祭的場景。根據《圣經》記載,上帝最終悅納了亞伯獻出的羔羊。因而,我們注意到,為了展示上帝的悅納,在左側跪地祈禱之人的正前方,煙霧裊裊升起,其高度遠遠高于右側跪地祈禱之人。由此,我們認定左側之人是亞伯,右側是該隱,裊裊升起的煙霧預示著上帝悅納了亞伯的獻祭物。

第五部分位于畫面右側中間,展現了該隱因嫉妒上帝接受亞伯的獻祭而憤怒,最終在田間用棍棒殘忍地殺害了自己的兄弟亞伯。吉貝爾蒂通過細致入微的雕刻技巧,生動刻畫了該隱心中的暴怒與嫉恨,以及他對兄弟施加的極端暴力。高高舉起的棍棒不僅展現了他的憤怒與決絕,也增強了畫面的戲劇張力,而亞伯則跪倒在地,痛苦地以手捂頭,呈現出極度的無助姿態。雕刻捕捉了殺戮瞬間的緊張與殘酷,使這一場景在視覺上極具沖擊力,引人深思。

畫面最下方展現了故事的第六部分,描繪了上帝在得知該隱的罪行后,判處他永久流放的場景。此刻,該隱意識到自己的罪行已無法逃避,內心充滿極度的惶恐與悔恨。他一手拄棍支撐著身體,另一只手懇求地伸向上帝,祈求寬恕并希望減輕懲罰。上帝則伸出雙手回應,動作威嚴而冷漠,象征著無可動搖的神圣裁決。

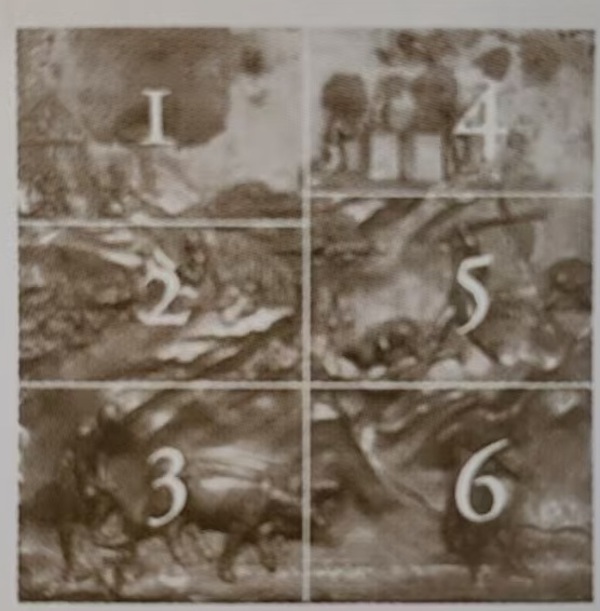

3.挪亞的故事

第三塊嵌板講述的是挪亞的故事。第一部分位于畫面的上方,展現的是我們所熟悉的挪亞方舟的故事。畫面最遠處,金字塔形狀的隆起物預示著方舟的輪廓。在方舟之上,我們看到了各種動物,如鹿、大象、公獅和母獅、牛以及花豹等,它們一同登上方舟,象征著神的創造和生命的延續。畫面正中央是挪亞與他的妻子、三個兒子及兒媳,一家共八口人,他們正安靜地站在一起,象征著神對他們的拯救與庇護。在他們的腳下,橫躺著一名亡者,寓意著被大洪水淹沒的罪人,警示著人類對神意的不順從所帶來的后果。

大洪水故事在西方世界家喻戶曉,甚至影響到西方以及我們今天的文化。大洪水期間,為了驗證洪水是否退去,挪亞曾數次放出鴿子。第二次放出鴿子時,鴿子因為找不到落腳地,飛了回來,但嘴里銜著橄欖枝。因此之故,在今天的世界,鴿子和橄欖枝才會成為和平的象征。當然,為了驗證洪水有沒有退去,挪亞第三次放出了鴿子。這一次,因為洪水已退,鴿子有了落腳地,飛走之后就再也沒有飛回來。因此之故,我們今天在講一個人沒有遵守約定時,我們通常會說“你放了我的鴿子”。

第二部分位于畫面的右下角,展現的是大洪水退去后,挪亞一家舉行祭祀的場景。畫面中的挪亞雙手高舉,仰頭向天祈禱。他的姿勢象征著對神的崇敬與感激,感謝神對他們的拯救。對面站著他的妻子、兒子和兒媳,他們或手捂胸口、或雙手合十,默默祈禱。他們的姿態表現出強烈的虔誠之心,似乎通過這次祭祀表達了他們對神的信仰與感激,感謝神的寬恕與恩典。

第三部分位于畫面的左側,展現的是大洪水退去后作為農夫的挪亞的故事。據說挪亞生了三個兒子,分別是閃、含和雅弗。洪水退后,挪亞做了農夫,栽培了一個葡萄園。有一天,挪亞喝了葡萄園里的酒便醉了,在帳篷里赤身裸體地睡著了。他的兒子含看到了挪亞赤身裸體的模樣,就跑到外邊告訴其他兩個兄弟閃和雅弗。于是閃和雅弗拿件衣服搭在肩上,倒退著進入棚子,背著臉給父親蓋上,這樣他們就看不見父親的赤身。

這是圣經故事中的一幕,但藝術家在呈現時進行了獨特的加工和表現。在下層嵌板的最左側,我們看到一個涼棚,棚上纏繞著郁郁蔥蔥的葡萄藤,營造出一種自然與豐饒的氛圍。涼棚下,醉酒的挪亞赤裸著身體酣睡,旁邊是盛放葡萄酒的橡木桶。桶蓋被揭開,放置在一邊,暗示著挪亞因飲酒過度而沉醉不醒。這一細節不僅突出了挪亞的醉態,也通過藝術家的巧妙表現,給人一種生活化、富有紀實感的印象。這里的橡木桶,顯然是反映了15世紀佛羅倫薩的酒桶形狀,與我們今天所見的葡萄酒桶形狀相似,表明葡萄酒釀造技術在那個時期已經有了相當的發展。

背對著挪亞的是他的兩個兒子——閃和雅弗。他們各自肩上搭著一件衣服,腳步向后呈倒退狀,腦袋向下低垂,似乎不愿正視父親的裸體。在他們對面,雙手伸出作交談狀的,正是看到了父親裸體而不顧、徑直跑去告訴兄弟的含。這一細節不僅展現了三兄弟之間的關系,還通過藝術家對動作的精妙刻畫,突出了含的不尊敬與對父親隱私的揭露,從而加深了畫面敘事的層次感和情感沖突。

4.亞伯拉罕獻以撒

從第四塊嵌板開始,故事內容逐漸跳出罪的范疇,轉向講述上帝與人類重新立約的故事。整塊嵌板大致可以分為左右兩個部分,右邊部分又可以區分為上下兩層。故事首先從左邊部分開始。根據圣經記載,亞伯拉罕娶妻撒拉,但兩人年紀都很大了,一直都沒有生育。一天,上帝差遣三位天使,在橡樹下向亞伯拉罕顯現。時值夏天,天氣很熱,亞伯拉罕正坐在帳篷門口納涼,遠遠地看見天使,就趕緊迎過去匍匐下拜,給他們打水洗腳解暑,拿餅給他們充饑。天使在洗漱、用過餐之后,立即向亞伯拉罕傳達上帝的應許,說撒拉一年后會生一個兒子。天使說這句話的時候,在帳篷門口的撒拉碰巧聽到了。當時撒拉已經90歲高齡,她聽到天使的話后心里暗笑,覺得自己這么大年紀了,不可能會有生孕。但是,撒拉的心中所想很快便為天使所知曉,天使于是當面拆穿了撒拉,但撒拉卻矢口否認,說自己沒有笑。天使堅持說,“不然,你實在笑了。”

這是圣經故事中的經典場景,而洛倫佐·吉貝爾蒂則通過巧妙的藝術加工,將這一神圣的時刻呈現得更加生動和富有表現力。畫面左側,亞伯拉罕赤腳跪拜,面朝三位天使,表現出虔誠和敬畏。他的左手托著一個裝滿食物的餐盤,右手舉起,仿佛在熱情地邀請天使享用餐食。他的前方地上放著一個金屬盆,盆內盛水,周圍裝飾著洛倫佐·吉貝爾蒂時代典型的花紋圖案,這是為三位天使提供洗腳水的容器。

三位天使各自呈站立姿勢,形態各異,彼此之間形成了一種微妙的互動。最里側的天使雙手交叉,覆于腹部,似乎在冥想或默思;居中的天使則一只手抓著衣襟,另一只手臂橫置在前,姿態莊重,充滿儀式感。而最引人注目的則是第三位天使,他微微低頭,臉朝向亞伯拉罕,似乎正在與亞伯拉罕交談。天使的左手輕提衣衫,右手則以一種獨特的手勢伸出,小拇指與無名指彎曲,大拇指、食指與中指豎起,指向站在畫面右側的撒拉。這一動作與亞伯拉罕伸出的右手形成了視覺上的對話空間,兩個手勢共同指引著觀看者的目光,暗示著一場靜謐的交流正在進行。撒拉的身影被半遮掩在門簾之后,她低垂著頭,右手掌心朝上,攤開著,與天使手指所指的方向正好對接,仿佛在回應天使的詢問:“我沒有笑。”

第二部分位于畫面的右下角,展示了辯論中的兩位仆人,他們似乎因某個話題正在展開激烈的討論。左側的仆人斜靠在山脊上,一只手枕著山梁,另一只手伸出,手勢仿佛在邀請身旁的同伴對自己剛剛提出的觀點進行回應。身旁的同伴低著頭,右手握拳放在下巴旁,似乎在沉思,正認真考慮同伴所說的話,可能正在權衡同伴觀點的合理性。在兩位仆人的旁邊,放置著一只水壺和行李袋。與此同時,畫面中還描繪了一只馱畜——一頭驢,正在悠閑地吃著草。驢的悠然自得與仆人們緊張的討論相映成趣,這種對比不僅為畫面增添了生動的層次感,還傳遞出一種對比的張力,反映出不同生活節奏和角色間的沖突與和諧。

第三部分位于畫面右上角,展示的正是亞伯拉罕獻祭以撒的核心場景。圣經記載,亞伯拉罕100歲,撒拉90歲時,他們才得以生下兒子以撒。由于是老來得子,亞伯拉罕和撒拉對以撒特別寵愛。然而,某天上帝向亞伯拉罕發出指令,要求他將親生兒子以撒獻為燔祭。這對父母來說是無法想象的痛苦,但亞伯拉罕卻毫不猶豫地服從了上帝的旨意。第二天清晨,他準備好驢和兩個仆人,帶著以撒出發,直至山腳下才把仆人和驢留在一旁,自己與以撒一起上山。

畫面上正是這最緊張、最扣人心弦的時刻:亞伯拉罕已經舉起刀,準備將自己心愛的兒子獻祭,而以撒則半裸著上身,露出強健的肌肉,低頭跪立,顯現出一種完全的順服。就在這生死一線之間,天使及時出現,伸出手拉住了亞伯拉罕握刀的手,阻止了這一場即將發生的慘劇。天使的裙擺被風吹起,飛速的動感與靜止的肢體語言形成鮮明對比,極富表現力地展現了天使在最后時刻極速飛翔的瞬間,迅速伸手阻止即將發生的悲劇。亞伯拉罕身后,畫面中隱約可見被困在灌木叢中的羊。這只羊的姿態有些不太符合情節本意——它仿佛并非被困,而是悠閑地臥在那里,表現出一種平靜與無憂的狀態,完全沒有被灌木叢纏住的困境。它從這一瞬間代替了以撒,成為“替罪羊”(scapegoat)。

5.以撒、以掃和雅各

第五塊嵌板講述的是以撒、以掃和雅各的故事。根據圣經記載,以撒娶妻利百加,后來利百加懷孕,腹中是雙胞胎。兩兄弟還在母腹中時就開始爭斗,利百加感到常常腹痛。為了弄清楚原因,她向上帝求問。耶和華顯現并告訴她懷的是雙胞胎,且預言將來“大的要服侍小的”。

這段故事的第一部分位于嵌板的右上角,即前后交錯的兩扇門楣交匯形成的拐角處。在畫面中,一位懷孕的婦女,顯然是利百加,正舉起雙手,仰頭向上帝求問。耶和華向她顯現,抬起雙手,傳達了預言:不僅她懷了雙胞胎,而且其中的“長子”將會服侍“幼子”。

第二個場景位于嵌板最左側,講述的是利百加分娩的故事。為了塑造立體效果,洛倫佐·吉貝爾蒂巧妙地刻畫了數個拱門,運用淺浮雕和深浮雕技藝,創造出或明或暗的視覺效果,增強了畫面的立體感和層次感。在這幅圖畫的最深處、帳幔的下方,我們看到有一位側臥在床的女性,床單輕輕遮住了她的下半身,上半身暴露于外,臉朝向門外,這正是即將臨盆的利百加。根據圣經記載,利百加后來生下了雙胞胎。第一個出來的是身體發紅、渾身長毛的以掃;第二個出來的則為雅各。在左下角,吉貝爾蒂通過凸浮雕技法,刻畫了四位形態各異的女性,她們正圍在一起,似乎在商議如何幫助利百加順利生產。

第三個場景位于嵌板正中、三個拱門的正下方,講述的是以掃賤賣長子名分的故事。根據圣經記載,兩個孩子長大以后,以掃喜歡打獵,常出沒于田野之間;雅各為人安靜,常呆在家里。以撒愛以掃,因為常吃他的野味;利百加卻愛雅各。一天,當雅各正在家里熬湯時,外出打獵的以掃餓得不行,從野外回來,向雅各請求一碗湯。雅各提出交換條件,讓以掃將長子的名分賣給他。以掃心急如焚,甚至沒有認真考慮長子名分的重要性,輕易答應了這一交易。

在藝術家的創作中,吉貝爾蒂巧妙地通過細節展示了以掃的迫切與輕率。畫面中央,坐著的是正在熬湯的雅各,他表情冷靜,眼神專注。而站在雅各對面的以掃,則顯得急切、焦躁,為了體現他的饑餓與不耐煩,藝術家賦予了他一種前傾的姿勢,他的身體微微彎曲,仿佛在催促雅各快點給他湯。在以掃身旁,原本對獵人至關重要的弓箭卻被他隨意丟在一旁。對于一個習慣打獵、依賴弓箭為生的男人來說,這一細節充滿了象征意義——它表明以掃在面臨眼前的迫切需求時,已不再顧及原本珍視的物品,甚至輕易放棄了它們。這副靜靜躺在地上的弓箭,正象征著他為了滿足短期欲望而賤賣了更為重要的東西——他的長子名分。通過這一對比,吉貝爾蒂不僅突出了以掃對自己權利的輕視,也強調了他的急功近利和盲目決策,從而加深了圣經故事的主題:對未來的漠視和短視行為往往帶來不可挽回的后果。

第四個場景位于中間畫面的下方,講述的是年老的以撒吩咐以掃去打獵的場景。根據經文記載,當以撒年老時,知道自己大限將至,于是,他把以掃叫來,讓以掃到田野去打獵,并答應他在吃完了野味之后,就把祝福傳給他。畫面正對著我們的部分,站在臺階高處、胡子花白的禿頂老者,正是年老體衰的以撒。他正吩咐兒子以掃去為自己打獵。年輕的以掃雙手疊于胸前,看似在認真地聽著父親的吩咐,然而,他的腳步動作卻暴露了他內心的真實想法。他的右腳穩穩站立,而左腳則漫不經心地抬起,腳尖輕觸地面,似乎在無意識地敲擊地面,表現出他對這項任務并不十分在意。在他身后,兩條獵犬靜靜地站著,象征著以掃一貫喜愛打獵的特征。

第五和第六個場景位于右側中間部分,講述的是上山打獵的以掃,以及利百加在聽到以撒的話以后向小兒子雅各面授機宜的故事。在嵌板的最右側,遠處的山坡上,生長著一棵頑強的樹。聽話的以掃正背著弓箭,腰間掛著箭囊,彎腰、腳步穩健地登山,準備為父親以撒打獵。

在他身后的小拱門正中間,遠遠站立著兩個人——利百加與雅各。據圣經記載,利百加在聽到以撒與以掃的對話后,深知以撒準備將祝福傳給長子以掃。她不愿放棄雅各的機會,秘密召來小兒子,指示他從羊群中挑選兩只肥羊,自己親自為以撒烹制美味佳肴,以此來讓父親為雅各祝福。然而,雅各依舊感到不安,擔心自己與以掃的身體差異會被父親察覺,尤其是他皮膚光滑,而以掃全身有毛。為了解決這個問題,利百加巧妙地讓雅各穿上以掃的衣服,并用羊皮裹住他的手腕和脖頸,假裝自己是以掃。此時,畫面中的利百加一手輕拍著雅各的肩膀,另一手指著他手中的羊羔,似乎在細心地指點如何完成這項計劃。雅各則緊握著羊羔的四條腿,用左手穩住羊羔的身體,神情專注地聽母親的教誨。

第七個場景位于右側畫面的最底部,講述的是以撒誤將祝福傳給雅各的故事。根據圣經記載,以撒吃了雅各送來的食物,由于年老眼盲,他無法辨認出眼前的是雅各還是以掃。于是,他讓雅各上前來,親自撫摸他的身體來確認身份。結果,他發現聲音是雅各的,但手卻是以掃的手。由于雅各手上包裹著羊皮,摸起來像以掃的毛發,以撒便斷定這是以掃,于是將祝福誤給了雅各。

洛倫佐·吉貝爾蒂的高明之處在于,他巧妙地捕捉了圣經故事中這一重要時刻——以撒在吃完羊肉湯后,伸手去撫摸雅各的瞬間。畫面中的雅各跪在地上,低著頭,雙手交叉放在胸前,神態順從、靜默地接受父親的祝福。以撒坐在高椅上,一手按在雅各的頭上,為他祝福,另一手則輕輕撫摸著雅各的脖頸。細致入微的是,在雅各的脖頸處,明顯露出了一簇羊毛,這是利百加讓雅各用來偽裝成以掃的標志。在父子二人身后,利百加靜靜站立,神情緊張地注視著丈夫以撒的每一個動作。她一手輕挽著頭發,另一手緊捂住胸口,盡力掩飾著內心的焦慮與不安。

6.約瑟

第六塊嵌板講述的是約瑟的故事。據經文記載,雅各娶了舅舅拉班的兩個女兒利亞和拉結,后又與兩人各自的侍女同房。四位妻妾共生了十二個兒子,從他們后來發展出來以色列民族的十二個支派。四位妻妾當中,雅各最寵愛的是拉結,但拉結長時間未能懷孕,直到雅各年老時,拉結才生下約瑟。雅各格外疼愛約瑟,還為他做了一件華麗的彩色衣服。父親的寵愛引起了其他兄弟的嫉妒。有一天,雅各讓約瑟與哥哥們一起去放羊,哥哥們趁機合謀殺死約瑟。他們把約瑟丟進一個深坑里,打算讓他自生自滅。這時正巧有一隊前往埃及的商隊經過,哥哥們改變了主意,將約瑟賣給了商人,后者將他帶到埃及。為了掩蓋真相,哥哥們撕裂了約瑟的彩衣,并謊稱他被野獸吃掉,雅各信以為真,悲痛欲絕。

故事的第一個場景位于嵌板的右上角,講述的是約瑟被眾兄弟合謀賣到埃及的故事。畫面中最引人注目的人物是一個被人抱起、雙手舉起的孩童,他正是被兄弟們扔進野地坑中的約瑟。為了形象地表現“野地里的坑”,藝術家吉貝爾蒂巧妙地創作了一口豎井。根據經文記載,這時,兄弟們遠遠望見一隊前往埃及做生意的以實瑪利商人,于是他們改變主意,將約瑟從坑里拉出來,轉賣給了商人。吉貝爾蒂選取了約瑟被丟進坑中、隨后又被拉出來的一瞬間作為創作主題。剛被拉上來的約瑟顯得十分害怕,雙手舉高,嘴里似乎在大聲呼救。靠近豎井、距離我們更近的畫面展現的是約瑟被轉賣的場景。畫面中,商隊的背后現出了一峰駱駝。對于常年在沙漠地帶做生意的商人而言,駱駝無疑是必不可少的助手、也是商人的象征。商隊前方,一位裹著頭巾的商人手里抓著一袋錢幣,正交給一位微微彎腰的青年,暗示兩人已經就買賣約瑟的價格達成了協議,并完成了交易。

故事的第二個場景位于嵌板的右下角,講述了約瑟被賣到埃及后,逐漸成長為法老的宰相并協助法老囤積糧食的故事。根據經文記載,約瑟被賣給了法老的護衛長,后因護衛長妻子的陷害而被關進監獄。因其解夢的才能,他與法老的兩位重臣在獄中結識,并成功預言其中一位即將官復原職,而另一位則會身首異處。兩年后,法老做了奇怪的夢,無人能解,復職的重臣于是想起并推薦了約瑟。約瑟為法老成功解夢,并預言埃及將經歷七年的豐年和七年的災荒,建議法老提前囤積糧食。法老接受約瑟的建議,并任命他為宰相,掌管埃及事務。吉貝爾蒂的刻畫正是從這里開始的。畫面最顯眼的是一座恢弘的圓形宮殿,象征著埃及法老的糧倉。在約瑟的治理下,埃及利用七年的豐收年景,廣建糧倉,囤積大量糧食。在畫面的最前方,是運送糧食的隊伍,隊伍中有些人用騾子托運,有些人則頂著糧袋,每個人的糧袋都鼓鼓的,甚至連孩童手里也抱著一小袋糧食。在監督官的注視下,他們把糧食倒入谷倉,然后背著空空的袋子離開。

第三個場景位于嵌板左下角,講述的是約瑟的兄弟們前往埃及買糧的故事。據經文記載,因為饑荒缺糧,雅各派十個兒子前往埃及購買糧食。約瑟立即認出了他們,但他并沒有立即與兄弟們相認,而是進行了兩次試探。第一次,他扣押了西緬,要求他們下次過來買糧時,必須帶上最小的兄弟便雅憫。第二次,他命人悄悄將自己的酒杯藏在便雅憫的袋子里。在兄弟們第二天動身返家之際,他派人前來搜查,不出意外地從便雅憫的糧袋里找到了酒杯。約瑟遂以此為由,扣留了便雅憫。

第二次試探因此成為吉貝爾蒂故事的核心。場景里,人群以兩個米袋子為中心分成左右兩側。其中一個米袋的口子敞開著,赫然露出一個杯子。左側是約瑟的家宰,他一手指向酒杯,另一手手心朝向約瑟的眾兄弟,手勢動作仿佛在說,“證據確鑿,你們稍安勿躁。”面對指責,約瑟的眾兄弟表情各異。站在最前方、個子最矮小的是童子便雅憫。面對家宰的指責,他雙手下壓,肩部微聳,頭微微偏向家宰,以動作示意自己是無辜的。最前方的兩兄弟面向家宰攤開雙手,其中一人的頭微微左傾,似在為童子的無辜辯解,又似在祈求家宰的寬恕。他身后的一位兄弟低著頭、以雙手環抱的姿勢遮掩著面容,以動作暗示他內心的焦躁與無所適從。他身后兄弟的動作最為夸張:他雙手扯開衣襟、袒胸露乳,仰天呼號。嵌板正中心、身材最為高大的一位兄弟最為理性。他面朝觀眾,一手持壺,一手持于胸前,頭微微偏向一側,似在與他身旁、頂著米袋的群眾解釋著他們的無辜。

第四部分位于左上角,展現的是約瑟與眾兄弟相認的場景。據經文記載,約瑟的哥哥們順利通過了第二次試探。他們不僅沒有拋棄便雅憫,兄弟之一的猶大更是自愿為奴,以換取童子的自由。最終,約瑟選擇原諒了眾兄弟,并與他們相認。這一幕因此成為故事的高潮部分。畫面的背景是巍峨宏偉的宮殿。約瑟端坐于宮殿的拱門之下,身披華服、頭戴冠帽,正深情地擁抱并親吻同父同母的弟弟便雅憫。臺階下,一位兄弟匍匐跪地,以手掩面,似在為曾經的罪行而懺悔不已,他身后是肅然而立的眾兄弟。故事最后以兄弟之間的和解而告結束。

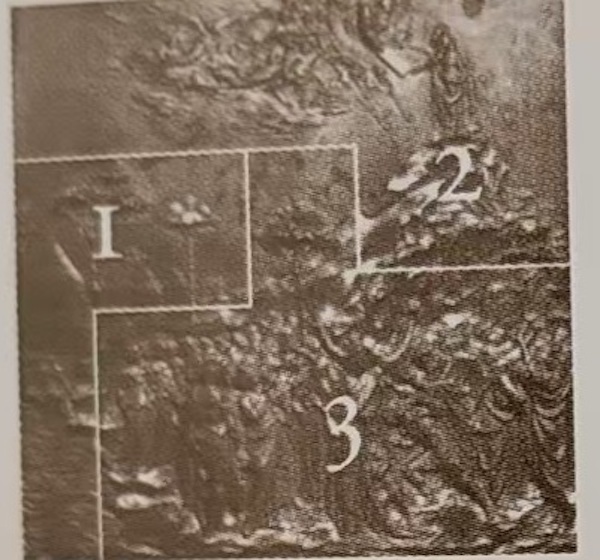

7.摩西

第七塊嵌板講述的是摩西的故事。根據經文記載,迫于饑荒,在約瑟的邀請下,雅各帶領諸子離開迦南,集體遷移到了埃及。起初,因為約瑟的緣故,猶太人在埃及的生活還不錯,各方面都能得到照拂。但是,在約瑟逝世、又過了很長一段時間以后,新的法老開始治理埃及,埃及人不僅忘記了約瑟,而且還擔心繁衍眾多的猶太人反客為主,于是開始欺壓猶太人。這才有了后面的“出埃及記”,講述的正是猶太人因為不堪忍受埃及人的欺壓,在摩西的帶領下,集體出走埃及、返回故土的故事。“出埃及記”無論對于猶太人,還是對于基督徒都非常重要。出走埃及,返回故土,讓猶太人不僅恢復了自由,而且還開啟了以所羅門王、大衛王為代表的猶太人的強盛時代。猶太人還因為摩西,從上帝那里得到了十條戒律,被稱為“摩西十誡”,成為猶太人律法的基礎。

第七塊嵌板講述的正是摩西的故事。但是,“出埃及記”內容眾多,如何選擇和取材是最為考驗藝術家功力的地方。洛倫佐·吉貝爾蒂直接放棄了摩西借助上帝之手,對埃及施行的諸多懲罰,如血災、蛙災、蠅災、瘡災、瘟疫、冰雹等。他甚至放棄了上帝分開紅海,讓猶太人順利逃回故土的奇跡,而是直接選擇了在猶太人返回故土、安全相對有所保障的環境下,降臨在他們身上的一系列奇跡故事。

故事的第一個場景位于嵌板的左側。遠處的棕櫚樹下,我們可以望見一排排帳篷,他們的形狀由清晰逐漸轉為模糊,給觀者一種一望無際的延伸感,寓意猶太人的繁衍眾多。帳篷的周邊是波光粼粼的海水,暗示猶太人剛剛脫離埃及人的追逐,登海上岸。

第二個場景位于嵌板的右上角。站在山頂、兩手從上帝手中接過文本的使者正是摩西。上帝的身后是吹著喇叭、凝目注視著他們的眾天使。摩西腳下是因害怕而躲在半山腰的亞倫。

第三個場景位于嵌板的底部,展示的是因為大地震動、山上煙氣升騰而顫抖不已的猶太民眾。他們中間,有人因為害怕仰天呼號,有人仰倒于地,有人捂著耳朵,小朋友更是緊張地抓著媽媽的衣裙。

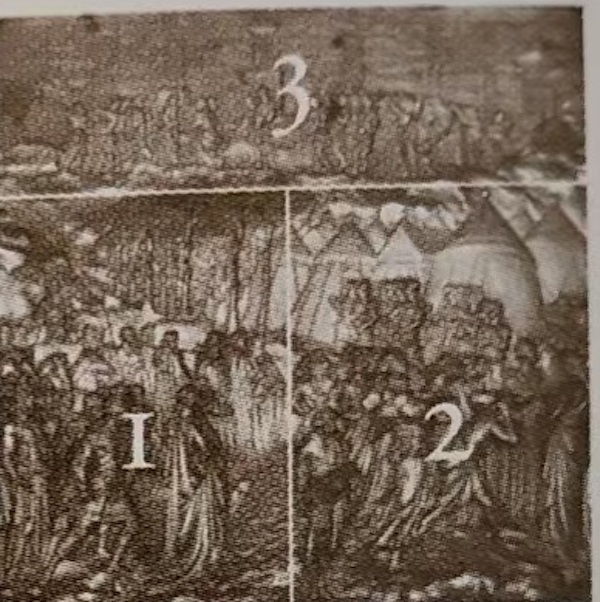

8.約書亞(Joshua)

第八塊嵌板講述的是約書亞的故事。據經文記載,在摩西逝世以后,祭司約書亞代替了他的位置。約書亞帶領猶太人渡過約旦河,進入迦南地。離開營帳之時,祭司們抬著約柜走在前面,猶太會眾緊隨其后。約柜到了約旦河之后,上帝施行奇跡,約旦河的河水斷絕,猶太會眾順利渡過約旦河,前往圍攻耶利哥城。

第八塊嵌板展示的正是這部分內容。第一個場景位于嵌板的左下角,描繪的是猶太會眾在約書亞的帶領下,抬著約柜穿過約旦河的場景。祭司約書亞一身戎裝,手握權杖,端立在馬拉戰車之上,指揮眾人渡過約旦河。

第二個場景位于嵌板的右下角,我們看到上帝再次施行奇跡,斷絕了約旦河的河水,露出了滿是石頭的河床。猶太各個部族的代表紛紛從河床里揀選石頭,或抱或扛,以此來作為各自部落日后安營扎寨的奠基石。

根據經文記載,猶太人在渡過約旦河后,發現原來的故土已經為外人占據。為重新奪回故土,他們在祭祀約書亞的帶領下,開始了對外征伐的步伐。在此過程中,猶太人面臨的一個最大的困難是征服耶利哥城。據稱,耶利哥城城垣堅固,猶太人久攻不下。關鍵時刻,上帝向猶太人顯現,他讓猶太人圍困耶利哥城七天。在前面的六天,他們只需要抬著約柜,讓七名祭司走在約柜前吹著號角,一邊走一邊吹;武裝士兵走在他們的前面,其他會眾緊隨在約柜之后。在這六天的時間里,猶太人每天都以這樣的方式繞城一周。到了第七天,猶太人要繞城七次。到了第七次,祭司吹響號角的時候,約書亞要下令猶太民眾也跟著一起呼喊。約書亞嚴格遵照上帝的指示這樣做了,結果,到了第七天,在猶太會眾的高聲呼喊聲中,耶利哥城的城墻開始崩塌,猶太人乘機一擁而入,占領了耶利哥城。

第三個場景展示的正是這一故事內容,它位于畫面的最上方。遠處是樓宇眾多、一眼望不到頭的耶利哥城。城市城垣堅固,到處是高聳入云的碉樓。城外是正繞城行走的猶太會眾。祭司抬著約柜走在隊伍的前列,身旁是吹角的號手。隊伍的正中間站立著祭司約書亞,他手拿權杖高高舉起,示意眾人大聲吶喊。在約書亞的指揮下,猶太會眾高聲呼喊。在他們的吶喊聲中,城垣堅固的耶利哥城出現了裂痕,更有一座塔樓開始崩塌。

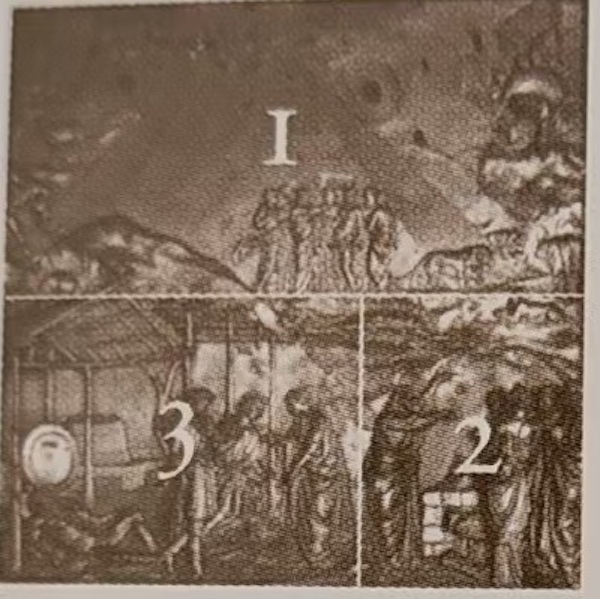

9.大衛

第九塊嵌板講述的是大衛的故事。第一個場景位于嵌板的左側,畫面中最突出的是掃羅。他站在戰車上,手握權杖,正全力指揮猶太人與非利士人交戰。他周圍的猶太士兵均側臉望向掃羅,使他自然成為第一幅畫面的核心人物。

第二個場景位于嵌板的正中部分,展現的是大衛殺死歌利亞的場景。畫面中最顯眼的人物正是故事的主人翁大衛。他正抽刀砍向撲倒于地的歌利亞,腳下踩著甩石的機弦。與身材矮小的大衛形成鮮明對比的是巨人歌利亞。他雖然撲倒在地,但其超出眾人許多的高大身材、粗大的手掌、厚重的盔甲等,無一不在告訴觀眾,這是一位極其難以應付的敵人。為了突出歌利亞,藝術家還不忘在他身邊放置了一桿巨大的長槍。槍桿粗壯,與周圍眾人的武器形成鮮明對比。在大衛身后,是嚴陣以待的猶太軍隊。他們顯然沒有料到大衛竟然能夠如此輕易地獲勝,正面面相覷地相互打量。其中一位士兵的動作最為耐人尋味:他攤開雙手,臉朝向身邊的同伴,似乎在問“戰斗就這樣結束了”?

第三個場景位于嵌板的右下角,展現的是猶太軍隊追擊非利士人的場景。在大衛殺死歌利亞之后,猶太軍隊大受鼓舞。他們一鼓作氣,發起了沖鋒。一名猶太士兵高高舉起戰斧,砍向倒地不起的一名非利士士兵,后者倉惶舉起盾牌遮擋。

最后一個場景位于畫面的最上方,展現的是猶太人占領耶路撒冷的場景。畫面正中、兩側山谷的中間,大衛手提歌利亞的頭顱,正站在耶路撒冷的城門口,受到民眾載歌載舞的歡迎。最遠處是一眼望不到盡頭的亭臺樓閣,正是猶太人夢寐以求的應許之地——耶路撒冷。

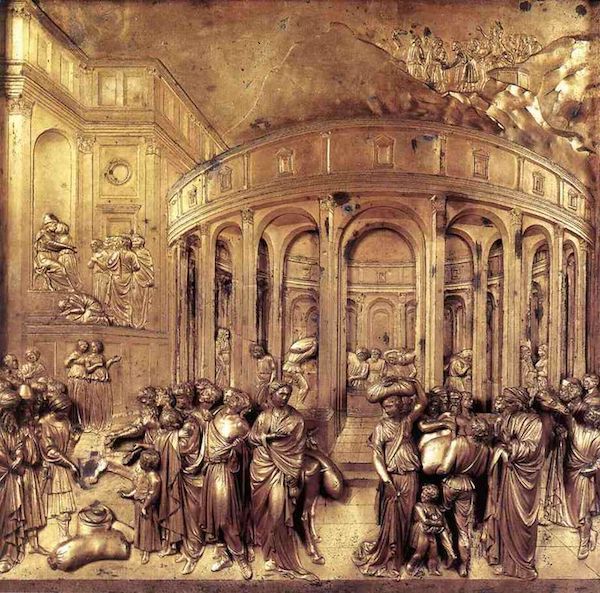

10.所羅門與示巴女王

第十塊嵌板講述的是所羅門與示巴女王的故事。第一個場景展示的是所羅門王的宮殿。吉貝爾蒂在這里大膽使用了淺浮雕與深浮雕技法,制作了多個相互交錯的拱頂。他利用光線的明暗變化,為觀眾塑造了一個一眼望不到頭的巍峨的宮殿建筑。

第二個場景位于右側的中間部分,展示的是示巴女王的隨從隊伍抵達耶路撒冷的場景。據經文記載,在聽聞有關所羅門非凡智慧的故事后,示巴女王從遠方帶著大量的禮物,乘坐豪華的車駕前往耶路撒冷,專程拜訪所羅門。在這一部分,我們注意到,在人數眾多的隨從隊伍中間,有三人的位置特別靠前。他們手持禮物,站在隊伍的前列,與女王一起覲見所羅門。在這里,吉貝爾蒂顯然模仿了《新約圣經》里三博士來朝的經典場景,從而將新、舊約圣經緊密地聯系在了一起。

第三個場景位于整塊嵌板的中心位置,展示的正是故事的兩位主人翁——所羅門與示巴女王會面的場景。兩人之間緊握的雙手不僅象征著彼此信仰的結合,也象征著不同文化和傳統的交流與理解。而在這個特定的案例中,它更進一步代表了1439年佛羅倫薩大公會議結束時,東西方教會短暫實現的統一,展現了當時基督教世界為彌合分歧、尋求統一所做出的努力。

最后的場景位于嵌板的底部,展示的是在場觀眾歡呼雀躍的情景。在所羅門王的身后,四位樂師正賣力地演奏著樂器。在莊嚴肅穆的音樂聲中,一群飽學之士專注地注視著所羅門王與示巴女王。他們身側的兩位孩童,對于莊嚴肅穆的會面場景顯然毫不在意,他們更在乎的是示巴女王的豪華車架。兩人站在臺階的圍欄之上,居高臨下地對著示巴女王的車架指指點點。令人驚嘆的是,為了讓這樣一個會面的場景更為宏偉壯觀,吉貝爾蒂在這塊小小的嵌板上竟然塑造了近九十個形態各異的人物形象。

不戴頭巾的吉貝爾蒂;戴頭巾的吉貝爾蒂

鳴蟬;青蛙

當然,二十多年的創作工作難免乏味。為了給自己的工作增添一點樂趣,吉貝爾蒂不忘在宏大的敘事框架之外,給自己增加一些“私活”。在天堂之門的門框里,我們可以看到很多神態各異的人物頭像。在大門的第三排,即與大部分觀眾視線平行的位置,吉貝爾蒂把自己的頭像悄悄放了上去。這時的吉貝爾蒂已經年逾古稀,因而展現在我們面前的是一位禿頂的老人形象。但作者顯然對自己的這個形象并不是十分滿意,于是他在門框的上方,又為自己鑄造了一個戴著頭巾的人物頭像。另外,在門框的植物紋飾上,為避免單調,吉貝爾蒂還在各種植物的葉子之上悄悄放上了各種小動物,如鳴蟬、青蛙、蜻蜓等,充分展現了藝術家的創作旨趣。

結語

總體而言,吉貝爾蒂打破了傳統,采用更大的嵌板來展示圣經故事,為藝術創作提供了更廣闊的表現空間。在創作過程中,他大膽運用了淺浮雕、凸浮雕和透視法等創新技法,使原本平面的畫面呈現出鮮明的立體感。此外,人物形象的世俗化、山石、樹木等自然景物的融入,正體現了“人的發現”以及“自然與美的發現”這一核心理念。正是通過這些繪畫作品并結合同時期的文學與藝術創作,我們才逐步形成了對文藝復興運動的一般性認識。作為研究者,我們的任務應是在深入講解這些作品的過程中,歸納和提煉文藝復興的核心特征,而這正是歷史的旨趣所在。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司