- +1

新時代開啟了,傳統車企和雷軍都失眠了

新能源觀(ID:xinnengyuanqianzhan)原創

全文3637字,閱讀時間12分鐘

你是不是也發現了,越來越多的傳統燃油車4S店一夜之間換成了問界、鴻蒙智行和比亞迪等。

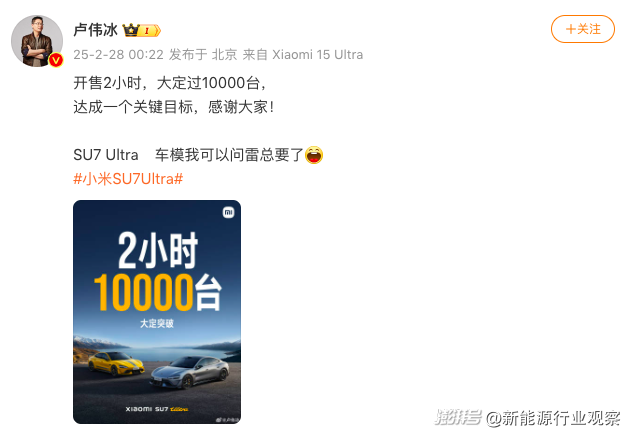

當大眾、奔馳、寶馬等車企的高管看著自己的財報和銷量“徹夜難眠”時,小米的雷軍也失眠了,因為“有點激動”。52.99萬元的小米SU7 Ultra在開售2小時后,大定過10000輛,提前完成了2025年的銷量目標。

圖/小米SU7 Ultra開售2小時大定1W臺

來源/互聯網 新能源觀截圖

一個全新的時代開始了,屬于雷軍,也屬于中國新能源汽車行業。

2019年-2024年這6年時間,當中國新能源汽車銷量從120.4萬輛飆升至1286.6萬輛、全球市占率從50%躍升至70%時,曾經“躺著掙錢”的德系品牌、日系品牌,卻在電動化浪潮中節節敗退,在華市場份額分別縮水至17.6%、13.7%。

有一點需要強調,市場劇變的背后,老牌汽車廠商的問題從來不是不努力,而是因為電動化進展總慢一拍。奔馳EQC因電機故障登上央視“315”晚會,大眾ID.3車機卡頓被用戶戲稱為“諾基亞裝安卓”,豐田首款純電車型bZ4X因續航虛標遭群嘲......

汽車市場時代變革下的種種,不禁讓人深思:當智能電動車從“機械產品”進化為“移動終端”,那些向來擅長造“好車”的傳統車企,為何難以守住昔日的輝煌?

1.與供應鏈的“愛恨糾葛”:助力器成了枷鎖

我們的軟件系統就像一盤散沙,150個控制模塊來自不同的供應商,連改一個座椅程序都要找博世要授權。”

福特CEO吉姆·法利的一番自白,道出了老牌汽車廠的“致命傷”。

燃油車時代,它們曾通過分散采購、壓榨供應商成本等手段構建了一套看似無懈可擊的高效供應鏈體系,彼時,這一模式助力其在市場競爭中獲取了豐厚的利潤與市場份額。

然而,到了現如今,這種模式似乎卻成了束縛其邁向電動化進程的沉重枷鎖。

以特斯拉Model 3和大眾ID.4的電子電氣架構為例,Model 3的電子電氣架構僅需一個中央控制器和三個區域控制器就能實現整車各系統的高效運作與協同控制,而大眾ID.4依舊沿用傳統分布式架構,導致其代碼量是前者的三倍,系統延遲高出50%。

圖/特斯拉Model 3

來源/互聯網 新能源觀截圖

“如今買車,早就不像以前了,智能體驗對我們來說很重要,這也是我從寶馬脫粉,轉愛理想的一個關鍵原因,畢竟在L7流暢的車機系統面前,寶馬iX3連個語音交互連貫性都做不好。”

圖/寶馬iX3

來源/互聯網 新能源觀截圖

“開了兩年的大眾ID.4,車機系統實在太讓人糟心了,光是啟動就要等很久,導航也經常反應遲鈍,和我朋友的那輛蔚來ES6比起來差了不是一星半點,為了以后用車體驗感能更流暢,我下一輛準備換國產新能源。”多名傳統車企曾經的忠實擁躉坦言道。

圖/大眾ID.4

來源/互聯網 新能源觀截圖

需要注意一點,傳統車企對這種供應鏈模式的長期依賴,不僅會導致其自身軟件與硬件的“割裂”,還會帶來“反噬”。

2020年末,受博世、大陸等Tier1供應商芯片供應不足影響,上汽大眾、一汽大眾曾陷入短暫停產狀態。

某國產新能源品牌一高管透露,“我們自研域控制器成本比采購博世方案低40%。”

更為嚴峻的是,供應鏈的路徑依賴甚至影響了車企對技術路線的選擇。

比如,豐田至今堅持混動路線,并非不懂電動化趨勢,而是因為其曾在控股電裝、愛信等企業時,為混動變速箱投資了數百億美元。

意識到這點的豐田雖然于2023年11月開始陸續對電裝、愛信等企業進行了股份減持的操作,但曾經深度綁定時的弊端已然對豐田的新技術導入形成了一定阻礙。

2.組織臃腫與決策遲緩:大象轉身的代價

當然,傳統車企這兩年遭遇的市場滑鐵盧背后,與思想層面的保守也脫不了干系。

自2020年起,豐田汽車董事長豐田章男曾多次公開質疑電動車的環保性。

大眾集團內部長期存在“反電動化同盟”,其前任CEO迪斯因力推激進的電動化轉型計劃被罷免,現任CEO奧博穆迫于內部壓力,不得不做出妥協,“大眾希望在傳統燃油車市場當中保持和夯實其龍頭地位,在智能網聯汽車的生產和制造方面,也非常希望能夠更好地滿足中國市場的需要。”

寶馬設計師長期堅持iDrive旋鈕設計,并認為其是品牌DNA。今年年初,受汽車市場競爭愈發激烈的影響,寶馬設計師才終于有所動搖,嘗試做出改變。但,此姍姍來遲的調整,相較于華為、小鵬等早早布局、積極創新的國產新能源品牌而言,已然錯失了許多寶貴的發展時機。

圖/寶馬全新2系旅行車U06首次取消iDrive

來源/互聯網 新能源觀截圖

需要關注的是,傳統車企長期形成的思維固守,絕非僅僅局限于個別決策或設計層面,而是會帶來“連鎖反應”的,這自然也折射到了傳統車企的新能源表現上。

舉例來看,2020年,當蔚來汽車深陷資金危機時,上汽集團內部一場關于是否自研電動平臺的討論持續了18個月。等到2022年智己汽車終于發布首款車型時,蔚來已然憑借換電模式重回銷量榜首。

2024年上半年,華為智選車業務憑借與賽力斯合作的問界系列,實現扭虧為盈,凈利潤為22.31億元,而大眾MEB平臺研發耗資500億歐元,推出的ID系列卻被網友吐槽“智能水平不如五年前的小米手機”。

圖/2024年H1賽力斯年報數據

來源/互聯網 新能源觀截圖

大眾中國區某前高管曾透露,一項電池采購決策需要經過德國總部、工會、供應商的三重審批,耗時長達9個月,而寧德時代從接到極氪001電池訂單到量產交付,只用了83天。

寶馬慕尼黑總部至今要求所有設計變更必須由“傳統燃油車委員會”審核,這一規定導致iX3等新能源車型的OTA升級頻率明顯少于國產新能源品牌。比如極氪,其從用戶社區收集到座椅改進需求到量產上車,全程只需45天。

3.用戶思維的代際鴻溝:當工具屬性遭遇場景革命

事實上,傳統車企在新能源時代的潰敗,不僅是技術路線的偏差,更是一場由認知代際引發的用戶信任危機。

某新勢力門店,60后許新年(化名)與他的兒子因購車觀念激烈爭論。許新年堅持,“車就是個代步工具,質量可靠、操作簡單、坐著舒服才是核心。”

兒子則反駁,“智能駕駛和大屏娛樂才是剛需!充電時追劇、打游戲,體驗比燃油車強多了。”

兩位消費者截然不同的看法中,不僅體現了不同年齡段消費者之間的需求差異,更折射出傳統車企與用戶需求的脫節。

傳統車企至今仍將“底盤調校”“百公里制動距離”作為核心賣點,但年輕消費者更在乎“車機能不能流暢打游戲”“充電時座椅有沒有8點按摩”。

J.D. Power發布的2024中國智能座艙的研究洞察顯示,72%消費者將“智能座艙體驗”列為購車首要因素,超越傳統動力性能。

需要警惕的是,即便保守用戶也難抵智能化的吸引力。比如,起初認為車載大屏“華而不實”的許新年,在體驗了兒子購買的蔚來ES6后,態度逆轉,“導航和語音控制確實方便,OTA升級還能解鎖新功能。”

圖/蔚來ES6

來源/互聯網 新能源觀截圖

類似案例不在少數。奔馳GLC車主薛先生(化名)在試駕了理想L9后直言道,“燃油車的豪華感,在智能生態面前多少有些蒼白。”

消費者認知觀念的逐漸轉變中,傳統車企相較中國新勢力在產品邏輯上的滯后自然也暴露無遺。

目前,傳統車企仍將電動車視為“帶電池的汽車”,而中國新勢力早已用生態思維將電車重構為“帶輪子的智能終端”。

舉例來看,理想L9上市時,李想高調宣布“要創造移動的家,創造幸福的家”,這種場景化思維讓該車型連續12個月穩居大型SUV銷量冠軍。

圖/理想L9

來源/互聯網 新能源觀截圖

反觀奔馳EQE,盡管續航、操控均不差,卻因中控屏尺寸“破壞豪華感”被設計師限制在12.3英寸,最終淪為“古董級智能產品”。

圖/奔馳EQE

來源/互聯網 新能源觀截圖

當大眾還在為是否保留空調實體按鍵爭論時,華為已通過鴻蒙座艙實現了“人-車-家”無縫互聯。多名問界車主表示,“問界的車可以實現在下班途中提前用手機通過車機打開家中的空調、熱水器等智能家電,到家就能享受舒適的環境。”

顯然,這場代際之戰的勝負,早已不在同一維度。

4.突圍之路:從“諾基亞時刻”到“特斯拉啟示”

電氣化、智能化時代浪潮下,傳統車企正在面臨巨大的市場壓力。

基于此,傳統車企若不想未來的市場份額進一步被中國新勢力瓜分,就必須在多個關鍵領域進行深刻變革,而顯然,目前已有部分傳統車企意識到了這一點。

2023年10月,Stellantis集團斥資15億歐元入股零跑汽車;次年5月,Stellantis集團與零跑汽車合資成立零跑國際公司并運營。

圖/Stellantis集團與零跑合作

來源/互聯網 新能源觀截圖

對于Stellantis集團而言,與中國新勢力的合作,可以讓其直接借鑒學習先進的電動化和智能化技術,以此來推動自身產品在新能源領域的轉型與布局。

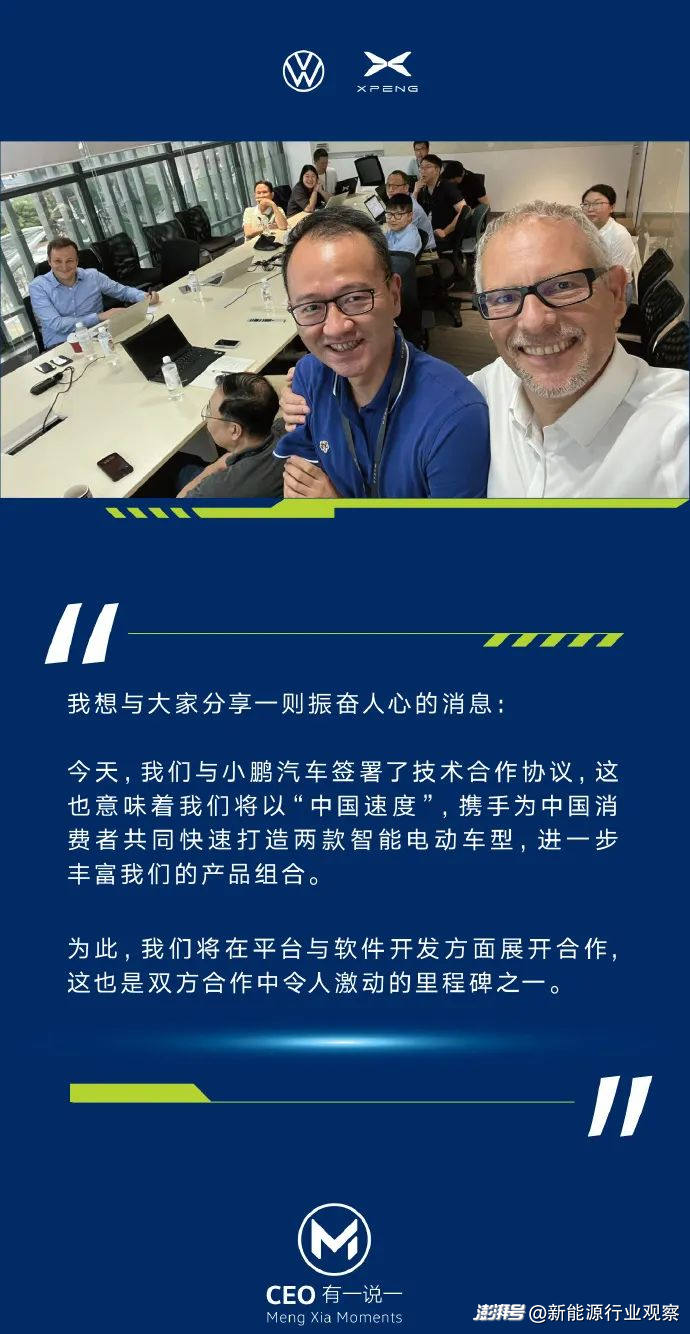

2023年底,大眾以7億美元入股小鵬汽車;2024年2月,大眾與小鵬正式簽訂平臺與軟件聯合開發技術合作協議,并宣布將在合作初期共同開發兩款特供中國市場的大眾汽車品牌的B級純電車型;2025年1月,大眾與小鵬簽署諒解備忘錄,雙方將合力為客戶提供覆蓋中國420個城市的超快充網絡。

圖/大眾與小鵬合作

來源/互聯網 新能源觀截圖

實際上,在上述已付諸行動的傳統車企身上,未來傳統車企的突圍路徑已然顯現:與其閉門造車,不如積極與擁有先進技術的新勢力車企合作,以快速彌補自身在電動化、智能化方面的短板。

同時,傳統車企還需加大自身研發投入,建立長期的技術創新體系,以實現技術的自主可控和持續升級。另外,傳統車企應深入研究市場需求,開發出具有個性化、智能化和多場景應用的產品,以滿足用戶對“第三空間”的需求。

除了聚焦產品本身外,傳統車企還應盡快著眼產業邏輯層面,畢竟,當前汽車市場更深層的變革發生在產業邏輯層面。

具體來看,寧德時代通過“鋰礦-電池-回收”閉環將成本控制權牢牢握在手中,華為用“全棧自研”構筑智能駕駛護城河,這種垂直整合模式正在改寫汽車制造業的規則。

圖/寧德時代廢舊電池綜合回收國內占比達50%

來源/互聯網 新能源觀截圖

當老牌汽車廠工程師還在實驗室優化0.01%的電機效率時,中國車企已通過規模化應用將800V高壓平臺、碳化硅電控等尖端技術平民化。

未來,可以預料的是,若傳統車企仍困于“燃油車利潤溫室”,拒絕徹底轉型,諾基亞“我們沒做錯什么,但輸了”的悲劇,也將在汽車業重演。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司