- +1

卡耶博特是誰?

居斯塔夫·卡耶博特(Gustave Caillebotte,1848-1894)是誰?較其自20世紀初以來就享有巨大聲譽的好友雷諾阿、莫奈等,卡耶博特的知名度相對較低。盡管他的一些代表作為大眾所熟知,但許多未受過藝術史專業訓練的博物館觀眾甚至可能不知他的名字。

澎湃新聞獲悉,2月25日起,美國洛杉磯蓋蒂博物館推出展覽“古斯塔夫·卡耶博特:描繪男性”(Caillebotte: Painting Men),該展由蓋蒂博物館攜手巴黎奧賽博物館、芝加哥藝術學院共同舉辦,此前在巴黎奧賽的首展引發了熱烈討論,甚至略帶爭議。

展覽現場

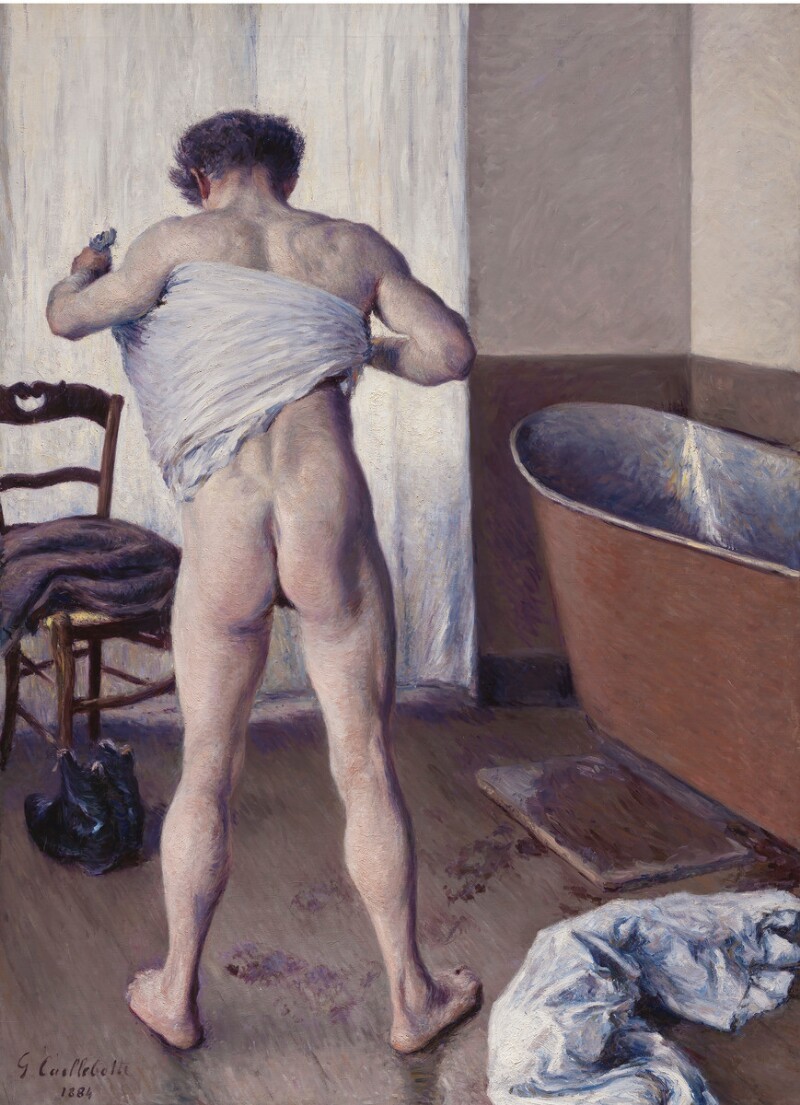

2011年9月19日,《波士頓環球報》頭版刊登了一幅畫作,描繪了一位背對觀眾、正在擦拭身體的裸體男性。該報強調,波士頓美術館正在通過撤藏部分作品來收購這件“印象派杰作”,并指出其重要性和罕見性。“世界上任何一家頂級博物館都會想要這幅畫。”當時波士頓美術館館長表示。而這幅畫,正是居斯塔夫·卡耶博特的《沐浴后的男子》(1884)。

卡耶博特,《沐浴后的男子》,1884年,油畫,波士頓美術館藏

卡耶博特不僅是一位富有的藝術家,還是一名游艇愛好者、船舶設計師、士兵、集郵家和園藝家。然而,盡管有諸多愛好,他始終是一位畫家,不僅與印象派友人們共同展覽,還收藏他們的作品。但卡耶博特卻謙遜至極,由于不需要依靠作品銷售維生,他沒有畫商推廣,甚至在將印象派友人的畫作遺贈給法國——奠定奧賽博物館收藏的基礎時,卻未包含自己的作品。他最具冒險精神的畫作,由于過于現代,未能迎合當時的法國審美,最終流落海外。

如今,繼巴黎之后,卡耶博特的作品在蓋蒂博物館“卡耶博特:描繪男性”中再次集結。這些作品為我們理解這位藝術家及印象派運動增添了更多層次與細節。

卡耶博特,《游艇派對》,1877年

正如展覽名“描繪男性”所述,展覽中的繪畫作品聚焦于卡耶博特對男性形象的高頻描繪,即使是在傳統上屬于女性的空間也不例外。其畫作通過突出他在人物繪畫中對性別角色的獨特處理,展現了他作品中驚人的創新性。如果說馬奈或德加通過描繪女性來豐富印象派的藝術語言,卡耶博特則在于他對男性形象的關注而獨樹一幟。

“卡耶博特在現代男性氣質中發現了新穎且富有創意的主題領域,這在繪畫中是一個相對未經深挖的領域,”蓋蒂博物館繪畫部策展人斯科特·艾倫(Scott Allan)表示,“他通過對男性形象的專注,在競爭激烈的前衛藝術圈中,以性別視角區分自身。”

卡耶博特,《巴黎街頭,雨天》,1877年,油畫,芝加哥藝術學院藏

展覽的核心是《雨天,巴黎街頭》(Paris Street, Rainy Day)這幅關于都市疏離感的巨作,來自芝加哥。這件作品在展覽中煥發出新的生命力——不僅因為其色彩與展廳大膽的酒紅色墻壁形成了精彩的對比,還因為展覽賦予了其中男性形象新的解讀——畫中人物身著深色服裝,成為雨傘下的蕓蕓眾生,他們穿行在雨水映照下的光滑街道上,盡管天氣陰沉,太陽仍穿透云層,使畫面散發出柔和光輝。作品的清晰度堪比攝影,銳利的角度和被裁切的構圖讓人印象深刻。與印象派柔和的混色筆觸不同,這幅畫采用干畫法繪制,其極致的現實主義與宏偉的構圖至今仍令人驚嘆。

卡耶博特的創作正值喬治-歐仁·奧斯曼(Georges-Eugène Haussmann)對巴黎進行大規模改造后不久,他的畫布承載著這座迅速現代化的城市。而男性氣質也在此過程中演變,巴黎的男子們在新時代中尋找著新的角色定位。

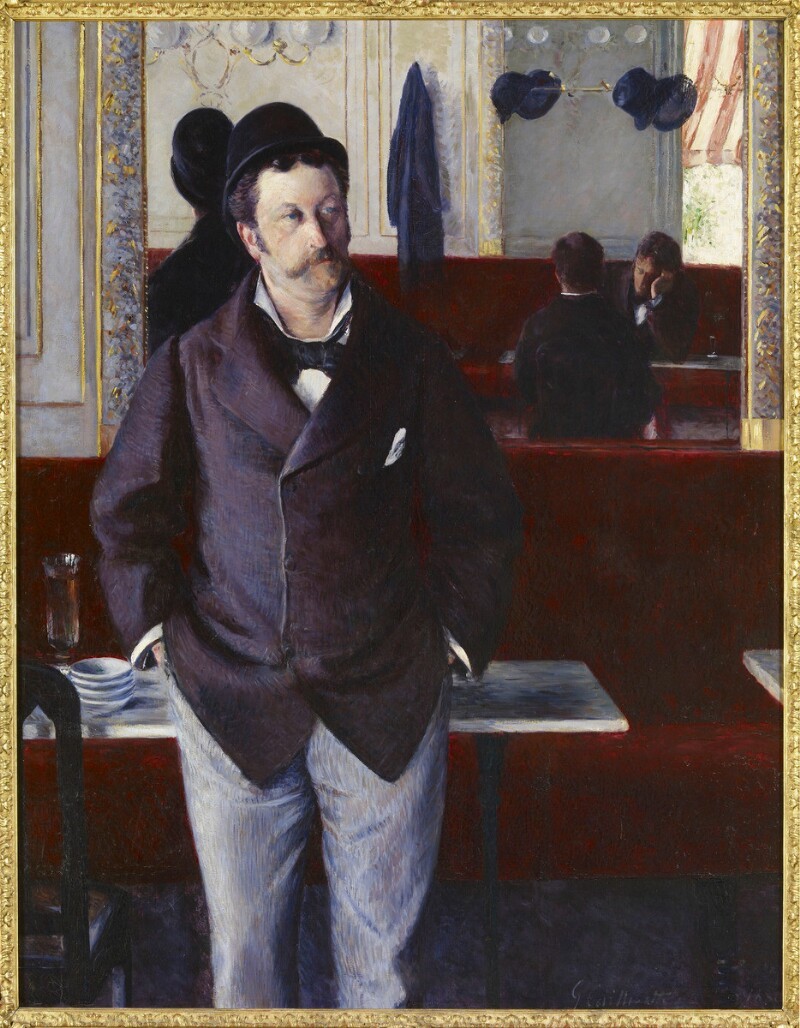

卡耶博特,《在咖啡館里》,1880年,油畫,巴黎奧賽博物館藏,暫存于魯昂美術博物館

1877年,這幅作品在印象派畫展中大放異彩,與莫奈《圣拉扎爾火車站》(Gare St Lazare)、雷諾阿的《紅磨坊的舞會》以及卡耶博特自己的工業奇觀《歐洲橋》(Le Pont de l’Europe)同臺展出。后者的透視效果經過精心操控,使車站橋梁龐大的金屬桁架仿佛迎面沖來。這三幅作品共同構建了對巴黎前所未有的視覺詮釋——既熟悉又充滿想象力的變革之景。

卡耶博特,《歐洲橋》,1876年

在《歐洲橋》中,一對衣著考究的男女(可能是一對情侶)相隔數步而行;男子的目光投向一位正在觀察火車的工人,而一只神態倔強的狗則以尾巴朝前的姿態闖入畫面。這是一幅獨特的構圖,比莫奈的火車站作品更為嚴厲且幾何化,情緒上則與雷諾阿溫暖的社交氛圍截然相反。卡耶博特沒有采用印象派標志性的瀟灑筆觸,而是呈現了一個精心構建的世界。

卡耶博特,《歐洲橋上》,約1877年,油畫,金貝爾藝術博物館藏

油畫草圖和素描展示了他如何深思熟慮地規劃這些作品。有時,他會放大局部細節,例如金貝爾藝術博物館(Kimbell Art Museum)收藏的《在歐洲橋上》(On the Pont de l’Europe),畫面呈現灰色桁架、黑色禮帽和三件大衣組成的結構性圖案。有時,他嘗試從鳥瞰視角作畫——這是當時繪畫中鮮見的手法,甚至接近抽象化。例如在《奧斯曼大道上的環島》(A Traffic Island, Boulevard Haussmann)》和《俯瞰大道》(Boulevard Seen from Above)》中,圓形構圖和大片留白成為畫面的核心,而幾位戴高帽的行人匆匆經過,強化了作品的現代感。

卡耶博特,《俯瞰大道》,1880

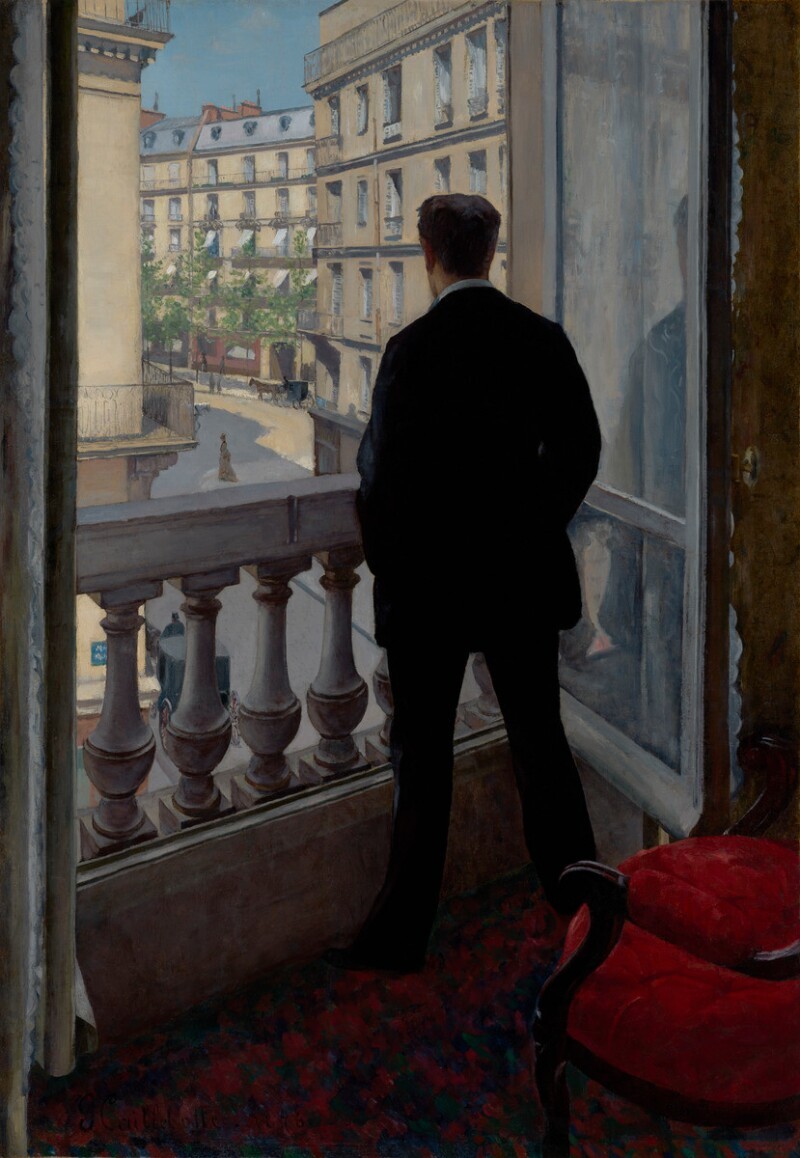

孤獨的男性形象在卡耶博特的繪畫中揮之不去。在他那昂貴的公寓中,他以俯瞰的視角描繪巴黎,如同一位單身的富有紳士——像他自己一樣——從陽臺探身而出,注視著筆直延伸的林蔭大道,而陽臺上蜿蜒的鐵藝欄桿則與這幾何秩序形成詩意對比。陽臺上的男子成為他作品中反復出現的主題,這些優雅的構圖展現了富裕階層的男性俯瞰著都市風景,似乎掌控一切,卻又從公共領域退縮到19世紀資產階級的私人世界。在陽臺上,他們介于二者之間。

展覽提出,卡耶博特的作品一方面呈現了一種性別化的現實:奧斯曼改造下的寬闊大道和開放廣場構成了一個“根本上屬于男性的領域”,是自信而富有的漫游者的舞臺。然而,另一方面,在普法戰爭戰敗、女性解放初現端倪,以及策展人口中的“亞文化的興起”背景下,男性的自信或許并非無懈可擊。因此,展覽認為,卡耶博特的“藝術視角與對男性身份認同的質疑密不可分,而這種探討在今天顯得尤為切題”。

卡耶博特,《窗前的年輕人》,1876年,蓋蒂博物館藏

《窗前的年輕人》(Young Man at His Window,1876)便體現了這種矛盾情緒。卡耶博特的弟弟勒內(René)以一種漫不經心、充滿陽剛之氣的姿態站立。數月后,他去世,可能是自殺。

將卡耶博特視為一種“原始結構主義者”(proto-structuralist)的觀點頗具說服力。他回應了波德萊爾關于“現代生活的畫家”的呼吁,不僅關注新巴黎的視覺形態,還深入探索其社會體系、人群、建筑與基礎設施之間的交錯關系。

卡耶博特,《刮地板的人》,1875年,巴黎奧賽博物館藏

與他的同時代人不同,卡耶博特描繪了不同社會階層的人物:身穿工作服、站在梯子上的《粉刷匠》(House Painters),以及他年邁的管家《讓·多雷爾》(Jean Daurelle)。他的藝術生涯始于《刮地板的人》(Floor Scrapers)——畫面中的工人們裸著上身,汗流浹背,跪地伸展,打磨著他工作室的地板。這幅作品沐浴在冷峻的光線中,畫面精致細膩,彎曲的木屑與弓起的工人背部相互呼應,仿佛映照著蜿蜒盤旋的鐵藝欄桿。卡耶博特原本打算將其送往學院派沙龍展,但作品因對勞工身體的直白描繪以及極具表現力的傾斜地面構圖遭到拒絕。這一事件讓卡耶博特一夜之間成為“叛逆者”。

他隨即加入了1876至1882年的印象派展覽,不僅積極參與,還在很大程度上為其提供資金支持,并購買了許多貧困朋友的畫作。

·卡耶博特,《劃船派對》,約1877-1878年,油畫,巴黎奧賽博物館

卡耶博特天生具有協作精神,在印象派早期的合作氛圍中茁壯成長。他從莫奈那里學習光影效果,從德加的作品中吸收空間動態處理技巧。而他對這兩位藝術家的致敬體現在兩幅出色的大型人物畫中,同時也展現出他獨特的風格與奇異之處:《劃船派對》(Boating Party)——一位金發男子身著不合時宜的西裝,緊貼畫面前景,奮力劃槳;《沐浴后的男子》——畫中的男子在鋅制浴盆旁擦拭身體,觀眾則目睹了他泛紅的臀部、健碩的背部以及地上尚未蒸發的濕漉漉的腳印,營造出一種令人不安的親密感。

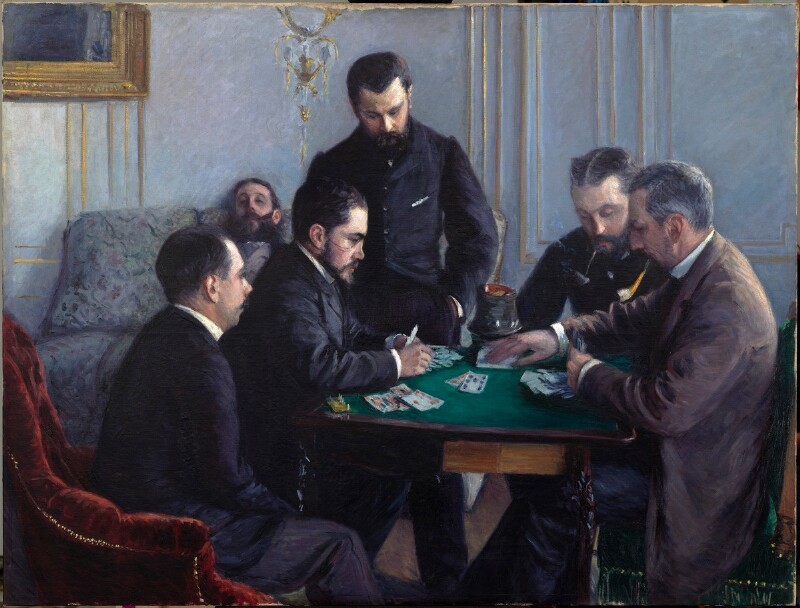

卡耶博特,《玩牌的人》,約1881年,油畫,阿布扎比盧浮宮藏

展覽中還有對卡耶博特“單身漢生活”主題的動態再現,如《玩牌的人》(The Bezique Game),以及眾多飽含深情的男性肖像畫。《彈鋼琴的青年》(Young Man playing the Piano)描繪了他的作曲家弟弟馬夏爾(Martial),畫面中他修長的手指倒映在鋼琴光滑的漆面上,形成別致的對稱效果。

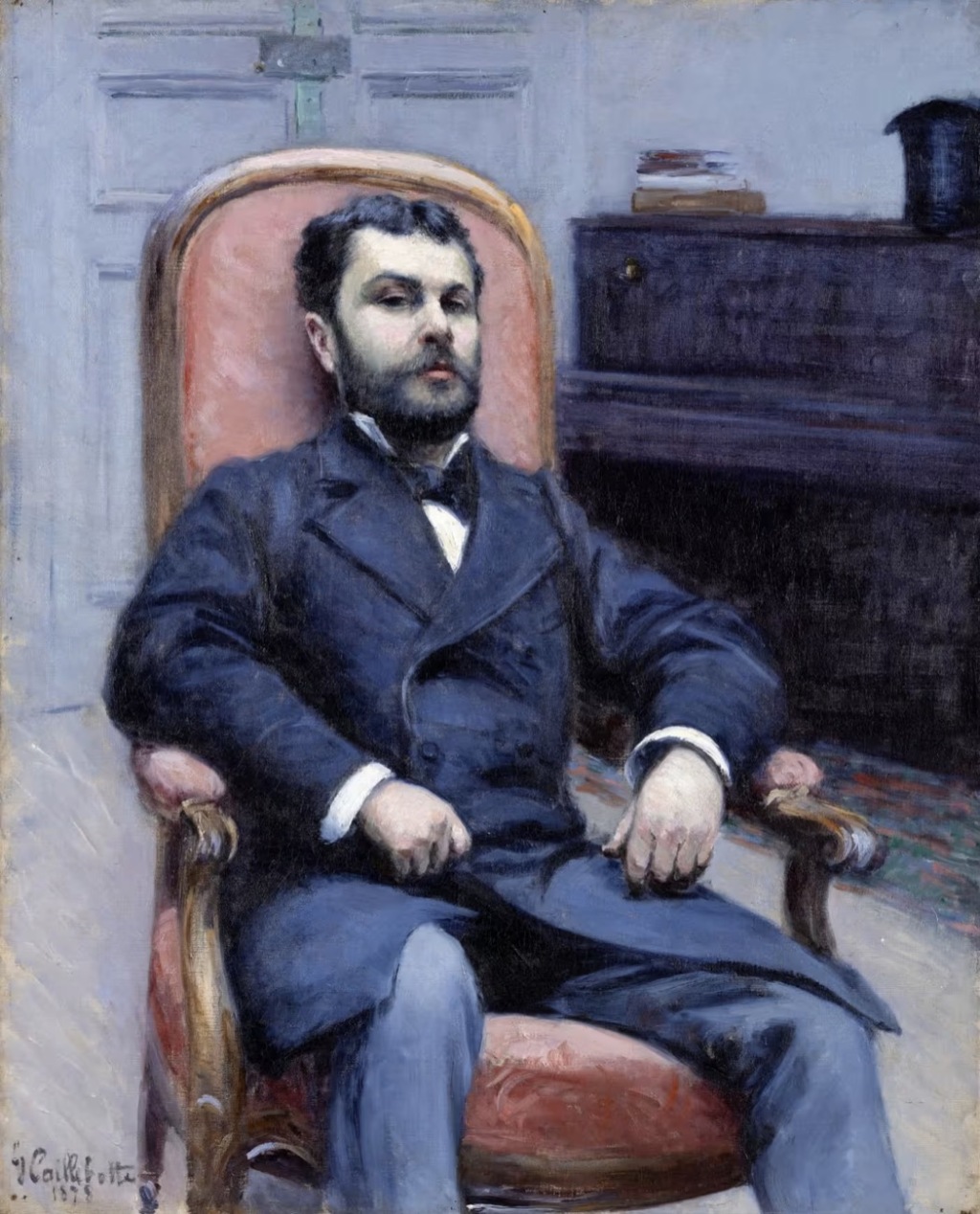

卡耶博特,《G先生肖像 (Gallo)》,1881年,油畫,內爾森-阿特金斯藝術博物館藏

金色鑲板的室內空間與華麗的座椅出現在《G先生肖像》和《J·R先生肖像》(Portrait of Mr J R,Jules Richemond)中。一位當代評論家曾寫道:“他有一些朋友,他們彼此深愛;他讓朋友們坐在奇異的沙發上,以夢幻般的姿態入畫。”

卡耶博特,《M G肖像》,1881年

隨著印象派畫家在1882年后逐漸分道揚鑣,卡耶博特的繪畫創作也有所減少。他全身心投入到當地游艇俱樂部的事務中,設計并駕駛賽艇,同時也在孤獨中尋找慰藉,在吉維尼附近的小熱訥維利耶(Petit Gennevilliers)修建了一座花園,與莫奈的吉維尼花園遙相呼應。早在1879年,他在一幅略顯拘謹的《畫架前的自畫像》(Self-Portrait at the Easel)中,選擇了雷諾阿的《紅磨坊》(Le Moulin)作為背景——那正是他剛剛購入的收藏之一,這一選擇也預示了他后來主要以收藏家身份為人所知。

卡耶博特,《畫架前的自畫像》,1879年,私人藏

卡耶博特的展覽如此大規模地舉辦,上一次類似的展覽還是在1995年。但遺憾的是,受制于性別研究的視角,限制了展覽的廣度。社會史的研究確實能在一定程度上解釋一位藝術家的創作,但正如卡耶博特所堅持的那樣:“畫家的真正論證,在于他的畫作本身。”

注:展覽將持續至5月25日

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司