- +1

高齡海嘯——聚焦日本“老”問題的書提出的問題

去年最火的日劇,恐怕非《住宅區的兩人》(団地のふたり)莫屬。這一劇集殺出重圍,也是一樁妙事,主演小泉今日子及一眾主創都過了知天命的年紀,老齡、單身、逐漸空心化的住宅區……這像極了《重啟人生》的序章,一切的社會矛盾、家庭問題都被安插進溫馨、幽默的容器里,日本的“老”問題業已是老生常談的問題。

日本自1963年頒布《老人福祉法》以來,同時面對世界罕見的高速老齡化及少子化局面,據統計該國老齡化率從7%上升到14%僅僅用了24年的(1970-1994)時間,與法國的126年、美國的72年、英國的46年、德國的40年比較,著實令人驚訝。這種夸張的速度被川口彰俊定義為“高齡海嘯”,在這本書中,這位人大畢業從事養老事業多年的作者,試圖用中國人易于理解的言語,為大家介紹日本養老制度的現狀及其面臨的問題。

NHK有一系列關于日本社會問題的紀錄片被編纂成書,也已大量引進出版,這些書不少就是關注老齡化問題的。紀錄片式的采訪報道,更加傾向于介紹故事及故事中的人,雖然也會對日本養老的法律、政策以及配套的社會服務做相關介紹,但這些會被感性的部分壓制,書最終更多呈現出的是媒體(或者說公眾)對于“老”的問題的焦慮與不安。“桑榆晚景,如何不失溫暖與尊嚴”,這是每個個體都需要思考的問題。川口的寫作則來自于他投身養老工作一線,幾乎每天都在與龐雜、冗長的各色政策、條文打交道,也因為從事養老行業,對于日本養老的各種形式、形態都能有第一手的經驗與認識,因此可以傳達出更為理性也相對真實的養老市場環境。在每一篇章的末尾,他都會安排一份與該章主旨相關的體驗報告,或是參與走訪時髦的養老機構,或是與老年人進行面談。言辭懇切中傳達了一位養老業從業者對于社會問題的思考,也從經驗場域里提出了一些切實的建議。

比如,川口彰俊觀察到無論是專業的看護人員,還是家屬充當看護的角色,這些一線護理者的腰部都會受到較大的勞損乃至落下終身的疾病。在呼吁科技進步引入機器人輔助的同時,他也在自己的機構里引入了較為科學的護理手段,提醒看護人員使用合理的手段為老人翻身、輔助行動。由點及面,整個養老問題既是一個龐雜的系統性問題,但是也需要考慮在這個大問題中的每一個個體,無論是被看護者還是看護者,都需要被均等的關照。

饒是如此,日本的養老形勢依舊嚴峻。在《老后破產》《老后兩代破產》這兩本收入譯文紀實叢書的作品中,我們可以看到,為國家、社會、家庭奉獻了一生的日本老人往往陷入了難堪的晚年,普惠性社會養老機構供不應求,市場化的養老采買遠遠超出他們的養老金,不少老人還需要與失業的子女蝸居一處,供養這些遭遇“就業冰河期”的中年子女。一面是身體狀況每況愈下的老人,一面是身心疲憊的看護伴侶及子女,這種負面情緒的籠罩讓《看護殺人》這本書的標題格外刺眼。

2017年NHK的同名紀錄片呈現了幾則看護殺人的故事,面對長期臥床、失能失智的家人,他們是如何犯下有違人倫的惡行的呢?一位家住九州的71歲男性,在退休之后最大的樂趣就是載著妻子去全國各地旅行,但是妻子遭遇意外失去行動能力之后,照護的任務全部落在他的肩膀上,在堅持了一年之后,在妻子的要求下(該男子的自述),他選擇了結了陪伴自己40余年的妻子的性命,旋即割脈自殺,不料被人發現而僥幸存活。日本地方法院根據實際情況,考慮到他的年齡,判處他緩刑,但這樣的寬大處理對于犯罪者實際上也是一種煎熬,他的兒子不愿原諒父親,使得他實際上陷入一種“社會性死亡”。如果有參與過老年人的看護,或許會對其中的很多東西有所共情,那種生活的落差感,自己的自由與被看護者的牢牢綁定,幾乎消失的社交圈,可有可無的睡眠,這是這部不長的紀錄片帶給人的窒息感。

而《看護殺人》這本書則又提供了慘烈結局之外的一些側面。根據日本相關學者統計,在看護殺人的實際案例中,男性(配偶或者兒子)的犯案比例遠超女性,學者將其歸因為日本社會長期的“男主外女主內”現象,這些與工作為伴的男性,一旦陷入長時間看護的局面,因為缺乏勞動經驗,更容易陷入絕望、悲觀的情緒。在這種鮮明的結果面前,不少地方、社區組織了“老頭兒看護俱樂部”,組織這些倔強又不愿意“麻煩別人”的男性看護者,定期分享自己在日常看護中的經驗、挫折,社會工作者也會定期對這些個體進行上門調查,以期盡快發現看護者的問題與一些危險的征兆。

事實上,無論是NHK、《每日新聞》這樣的媒體,還是政府、社會機構的相關從業者,對于事無巨細地報導相關新聞都是忐忑的,超高齡社會已經是不爭的事實,太過細節的報導容易觸動公眾的神經,甚至激發一些潛在看護者效法既有案例,然而,刻意地遮蔽既有矛盾與問題,又顯然無益于解決相關問題。

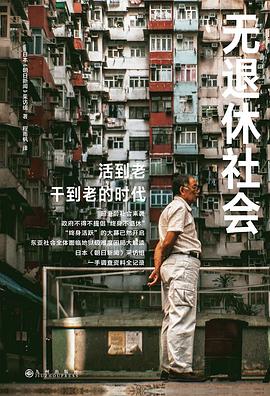

在《無退休社會》里,《朝日新聞》的記者坦言,日本已經進入了“活不好也死不了的時代”,既然事實已經清晰地呈現,這些聚焦高齡社會問題的寫作雖然忐忑,卻依然期望可以與更大的社會群體共同探索在高齡海嘯之下的生存之道。

《無退休社會》里記錄了一位70多歲的安保人員的從業經驗,“這位老人71歲,和65歲的妻子以期住在東京都板橋區月租3萬日元的出租屋,靠每月7萬日元的養老金和妻子做兼職收銀員的幾萬日元維持生計。老人做了20多年公交司機,直到2018年因擔心年紀大開車出危險,便辭去了工作。然而辭職后生活很拮據,一天吃滿三餐都有困難”。于是他只好選擇去派遣公司從事保安員的工作,所謂的保安員可能與我們的理解不同,他們并沒有固定工作地點,往往是哪里需要,公司就往哪里派遣,有時是大型工程的施工現場,有時則是活動演出的秩序管理。70多歲改做保安的他發現,很多同事都是這個年齡,甚至還有80多歲的前輩。

在這則故事的末尾,作者留下了諸如七八十歲還在為社會做貢獻這樣的“吉利話”,這或許是年邁的勞動者安慰自己的一種手段。而面對這注定要到來的海嘯,如何在社會層面和個人心理上提前建好一道防波堤,以期在驚濤駭浪中保有一顆稍許安定的心已經是我們每個人的課題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司