- +1

紀念丨于洋:英雄本色,銀幕硬漢?

“他曾經是北京電影制片廠演員劇團的團長,對我們這些小輩關愛有加;他參演過新中國的第一部影片《橋》,他主演的電影《英雄虎膽》曾經被天津的一位觀眾看了226遍;他有一個久遠而親切的外號‘于大船’,人生航行到不管哪個階段,他都能夠憑借自己過人的天賦和勤奮,在藝術的海洋中不斷地劈波斬浪……”2010年第19屆中國金雞百花電影節舉辦期間,時年80歲的老演員于洋獲頒“終身成就獎”,頒獎詞言猶在耳。

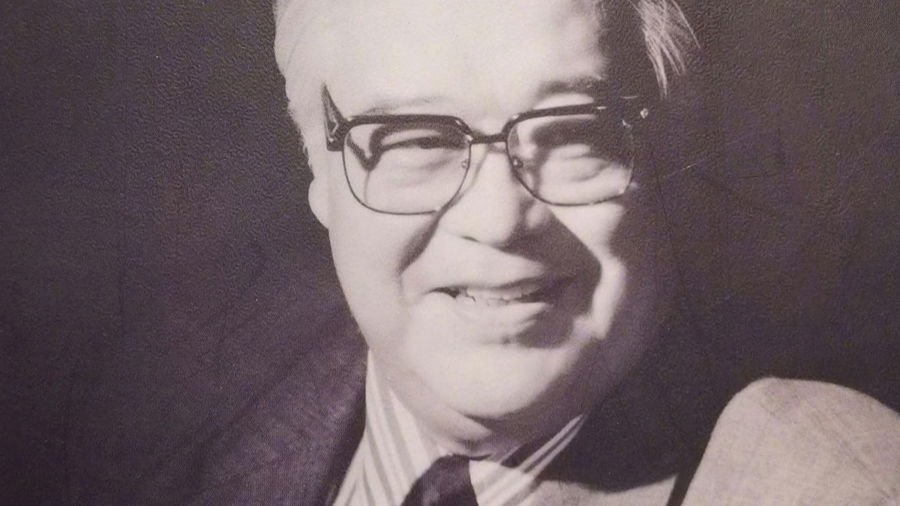

于洋

初春時節,乍暖還寒。3月1日晚8點30分,北京電影制片廠表演、導演藝術家于洋在北京去世,享年95歲。作為新中國“22大電影明星”之一,他半個多世紀的表演生涯,就像一首充滿生機和血性的“青春之歌”。

“你是一艘大船”

1930年10月4日,于洋出生在山東省黃縣一個貧苦的農民家庭,原名于延江。6歲時,闖關東的父親病死關外,家鄉又逢遭災,母親不得不帶著他流落到東北長春。幼年的于洋飽嘗了世情冷暖,靠著母親做傭人攢下的血汗錢才得以送進學校讀書。12歲時,為補貼家用,在“滿映”出品的一部兒童片中出演角色,是他平生第一次觸“電”。

抗日戰爭勝利后,在八路軍中工作多年的二哥于延泉隨部隊來到長春,考慮到弟弟曾在東北電影公司工作的身份背景,便發展他從事地下工作。15歲的于洋由此走上革命道路,成為公安戰線上的一名偵查員。他參加過土改運動,后又作為解放軍的文化干事,參加過四平保衛戰、長春圍殲戰等戰役戰斗。

1946年,于洋根據組織安排奔赴解放區途中,經過國民黨封鎖線時曾遭到敵人瘋狂阻擊,所乘渡船被打翻在松花江里。當時只有16歲的他,一面機智地躲避敵人射來的子彈,一面沉著地游向對岸,躲過一劫……在戰火硝煙中淬煉出的過人膽識和意志品質,也為他日后的表演生涯積累了豐富的源頭活水。

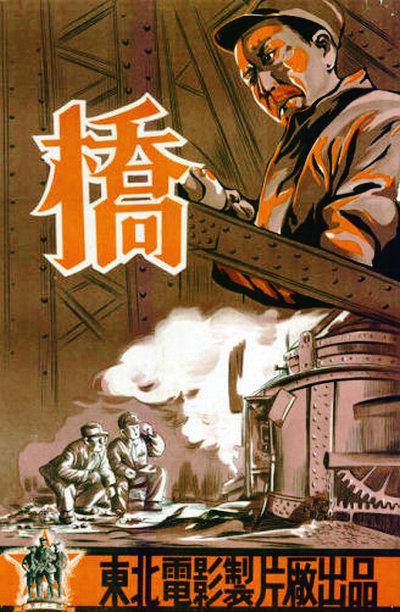

1948年深秋,遼沈戰役勝利在望。于洋接到新中國第一部長故事片《橋》的拍攝任務,為了飾演好片中的青年煉鋼工人吳一竹,他從前線來到哈爾濱三十六棚鐵路車輛廠體驗生活。在上千度鋼水的炙烤下,從清爐到添料同工人們打成一片,夜里也擠在三十人一張的大通鋪上同榻而眠。實在受不了虱子的侵擾,他就把衣服脫下來用篝火烤干,躺下繼續總結白天的收獲和問題。

《橋》海報

這部劃時代作品,標志著在中國電影史上,工人階級首次以主人公的姿態出現在大銀幕上。于洋曾回憶說,“吃穿不分彼此,我的身上也長了虱子,大家管它們叫‘革命蟲’。我同他們產生了強烈的感情,(在片場)分不出來誰是演員誰是工人。”

1949年5月,攝制組帶著《橋》的樣片來到北京香山雙清別墅為中央首長舉行放映。映后,導演王斌忐忑地表示拍得很不成熟,“還很粗糙”。在場的周總理則安慰道,“再怎么說也是我們自己的,我們有了電影了,共產黨有了電影了。”

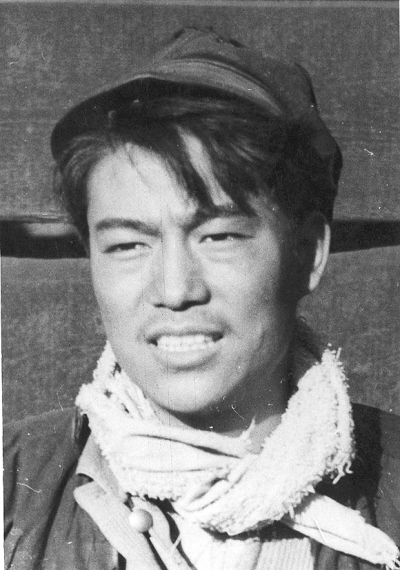

于洋在《橋》中的形象

歌頌工農兵,歌頌新生活是新中國成立后電影事業的主軸。1949年當年,于洋還投入到新中國第一部抗戰題材影片《中華女兒》的拍攝,他飾演的抗聯戰士張勇有多場驚險戲份,險些付出生命的代價。一個鏡頭是炸江橋,于洋需要在橋墩上安放好真實的炸藥后,迅速跳入松花江。“那時候拍電影叫生活的再現,”他曾回憶說,幸虧導演凌子風事先讓特技組探察水文,發現看似平靜的水中有大量日軍廢棄的軍車和船殼,“我要是真跳進去就完了。”

跳橋的場面改在置景工人再造的橋墩處拍攝,下面挖了一個堆滿雜草的大坑,用以緩沖于洋從十米高空跳下的應力。鑒于動作的危險性,拍攝只有一次機會。“當時導演特別叫了救護車在現場隨時待命。沒想到經過一夜的冰凍,雜草中滿是冰碴,我跳下后兩只腿的膝蓋撞到了頭上,一下就暈了過去。那時真是用生命在拍電影。”

《中華女兒》在1950年公映后,榮獲第五屆捷克卡羅維發利國際電影節“自由斗爭獎”,成為新中國第一部在國際影壇獲獎的影片。之后,于洋還參與了《衛國保家》《走向新中國》《山間鈴響馬幫來》《怒海輕騎》等片的拍攝。

上世紀50年代,于洋在北京電影學院表演專修班進修,集中學習以斯坦尼斯拉夫斯基體系為主的現實主義表演理論。授課的蘇聯專家卡贊斯基寫給他的評語是:“你是一艘大船。大船,就應該在大海里航行。”這也是他在業內被人送號“于大船”的由來。

與敵共舞,“國產諜戰片教科書”

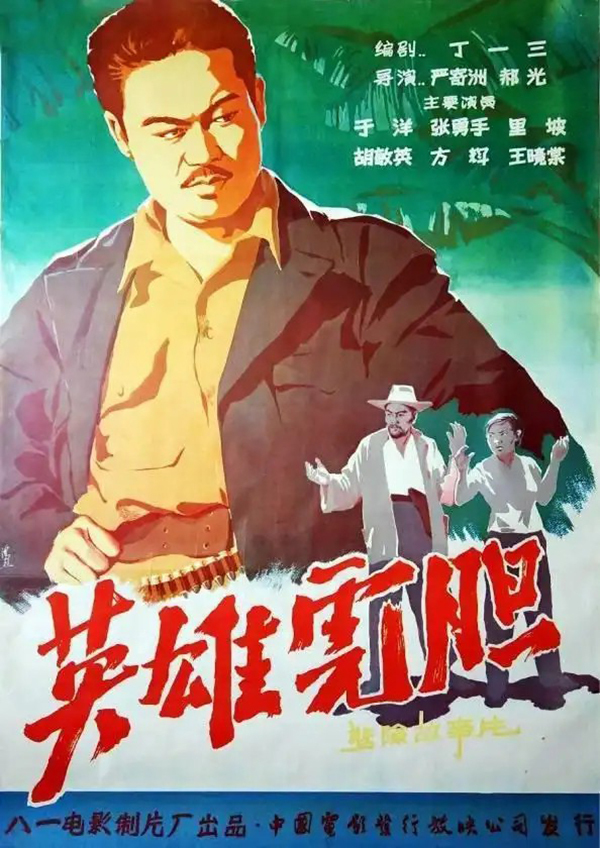

1959年,新中國成立十周年,也是電影界佳片迭出的大年。于洋在當年上映的《糧食》、《礦燈》、《青春之歌》等五部影片中都有出演,迎來了個人創作生涯黃金時期。而在此前一年上映的《英雄虎膽》中,憑借對我軍偵查科長曾泰的出色塑造,他更為大銀幕留下了一代經典的硬漢形象。“文革”結束后,該片還曾復映,在全國發行拷貝的“復映片”中仍舊排名第一。

《英雄虎膽》海報

電影講述了廣西解放之初,解放軍剿匪部隊某師偵察科長曾泰冒充被俘敵特頭目雷震霆,只身潛入十萬大山地區匪巢,與匪首李漢光及其妻子李月桂斗智斗勇,最終取得二李夫婦完全信任,得到匪部軍事指揮權,把群匪帶進我軍伏擊圈,最終將敵人一網打盡的故事。

在挑選演員時,八一電影制片廠導演嚴寄洲本著“找演員不要看他曾經演過什么樣的角色,而是要看他能夠演什么樣的角色”的原則,反復斟酌遴選正反派人物的扮演者。在他看來,此前一直飾演正面形象的于洋不僅具備真誠質樸、剛毅機智的氣質,炯炯有神的眼睛中也“有一種賊光”,完全可以在潛伏戲份中演繹好同敵人的虛與委蛇、狡詐放佚。

《英雄虎膽》劇照

說起來,此前國內也曾有《無形的戰線》《寂靜的山林》《羊城暗哨》等多部反特題材電影問世。《英雄虎膽》在人物刻畫上突破了此類驚險片公式化、刻板化、標簽化的處理格調,被譽為“國產諜戰片教科書”。片中一襲美式軍裝大衣,頭頂呂宋涼盔考克帽,再隨手拎著一條鎦金杖頭的“司的克”(文明棍),身高近一米八的于洋甫一出場便先聲奪人。

生性多疑的匪首李月桂沒有放棄對這位臺灣“空降”來的副司令的懷疑。在歡迎宴會上,授意王曉棠飾演的侍女阿蘭(這也是她從影生涯中唯一一個反派角色),“跳著舞步像蛇一樣游過來”同曾泰共舞了一曲倫巴。據說這段香艷的舞蹈兩位大明星原本并不會跳,是劇組請八一廠一位錄音師和他的愛人現場教學,卻不想成為彼時大銀幕上石破天驚的一幕。電影公映后甚至在社會上引發了一陣跳倫巴的熱潮,于洋曾在一天之內就接到來自全國各地觀眾的來信四五十封,無不是表達對曾泰的仰慕之情。

《英雄虎膽》劇照

于洋曾回憶說,“當時的背景是1958年‘大躍進’,文藝界是‘插紅旗拔白旗’。在當時能放這樣的電影,是很不容易的事情。導演很大膽敢于這樣處理,演員敢于這樣演,都是從劇情需要出發。所以很多觀眾非常喜歡,尤其這部電影在蘇聯、東歐地區放映后,我接到了民主德國、保加利亞一些學生們的來信,信里還附有我的劇照。當時的影響還是比較大的。”

《英雄虎膽》中匪首對曾泰的試探前后共有五次之多,皆令人印象難忘。片中我軍偵察參謀耿浩打進匪巢被識破身份后遭到嚴刑拷打,李月桂卻故意交由曾泰親自審問。在拍這場戲時,于洋處于精神高度集中、高度緊張的狀態,曾泰腦門冒汗以及打不著火的抽煙鏡頭都不是預先的設計。

“審判自己的同志,他的內心該是怎樣的矛盾、痛苦?大家從畫面看到,我點煙的時候手直發抖,這完全是真情流露。演員要用真實的感情來感染觀眾,是真正在那體驗、體現,真正去感覺我就是這個人。”于洋說。值得一提的還有,彼時飾演耿浩的張勇手剛剛調入八一廠演員劇團,他原名“永壽”,是導演在寫演職員表時把“永壽”改為了符合軍人氣質的“勇手”。

于洋在《英雄虎膽》中的精彩表演,讓他一夜之間紅遍大江南北,既受到藝術界同仁和廣大觀眾一致好評,也奠定了在中國電影界的堅實地位。1962年,他當選為國家文化部根據周恩來總理提議評選出的新中國“22大電影明星”之一,并贏得“銀幕硬漢”的美譽。

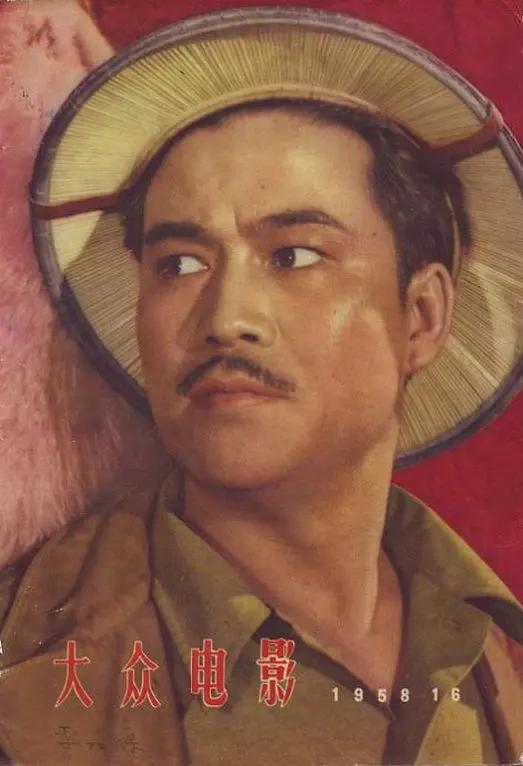

出演《英雄虎膽》,于洋登上《大眾電影》封面

對標《追捕》,“耳邊響起駝鈴聲”

改革開放后,神州大地冰雪消融,停滯多年的文藝事業再度復蘇。作為一種時代呼聲,先在文學界出現的“傷痕文學”一度蔚為大觀,反思之風也很快也刮進了電影界,催生出一批“傷痕電影”。其中,1980年上映的《戴手銬的旅客》作為類型片的代表作,可謂獨樹一幟。

其時,年逾五旬的于洋已經轉型幕后,開始擔任導演工作。這部影片的出爐有兩個時代背景:1978年,日本影星高倉健主演的《追捕》被引進國內,“硬漢風”一時吹遍大街小巷,中國電影人能否拍出一部與之媲美電影?1979年底,于洋在《電影創作》雜志上發現了劇本《戴手銬的人》,里面在“文革”期間遭受不公正待遇的老公安劉杰,讓曾經當過偵查員并且也在那場浩劫中飽受沖擊的他心有戚戚,敏銳地意識到可以把那段苦難升華為一種濃重的情感記憶,“呼喚人與人之間的真情”。

《戴手銬的旅客》海報

《戴手銬的旅客》是于洋首部自導自演的作品。他先是找到北影廠廠長汪洋提出拍攝動議,在得到后者首肯后,便找來廠里的知名編劇馬林著手修改劇本。這一階段,他還親自操刀對臺詞進行了大幅度的修改,使其更加生活化接地氣。比如女間諜王莉在集市上挑選西紅柿,賣菜的提醒她“狠斗私字一閃念”,她卻理直氣壯地反駁道“世界上的事怕就怕‘認真’二字”。

片中對于那個時代的反思和詰問俯拾皆是。于洋曾表示,電影里有場戲是劉杰在戰友魏子恒家避難,面對詢問,他難過地把同戰友們的戎裝照翻了過來說,“現在是拿大頂看世界,一切都顛倒了。”“這是我很重要的一句臺詞,這就是我對當時那個時代的看法。”

劇本完成后,選演員成了重中之重。觀眾們都覺得《戴手銬的旅客》演員陣容老中青結合——剛從北京電影學院畢業的馬樹超本就會武術,出演劉杰的徒弟、偵查員張強;童星蔡明出演魏子恒的女兒,下放女知青魏小明。然而起初,于洋并沒打算做主演。他首先想到的是讓息影已久的“銀幕公安專業戶”印質明來出演男一號劉杰。

早在1958年,于洋和印質明就曾在電影《生活的浪花》中有過合作,并結下深厚的友情,只要能請到老友出山,這部電影就成功了一半。然而印質明在看過劇本后,只答應出演魏子恒,并強烈建議于洋何不自導自演——雖然相隔20余年,《英雄虎膽》中的曾科長和《戴手銬的旅客》里的劉杰,人物的聲音、笑貌、舉止行動是多么的相近啊!

《戴手銬的旅客》劇照

老友攜手再戰大銀幕,成就的另一段佳話便是依依惜別那場戲,適時響起的電影主題曲《駝鈴》。該曲由作曲家王立平填詞、吳增華演唱,于洋也談了自己的設想卻并不居功署名,他希望影片的音樂除了營造緊張刺激的氛圍之外,還能具有深刻的、打動人心的力量。

《戴手銬的旅客》上映當年,創造了觀影人次破億、票房收入過億的耀人成績。片中的商業片元素,諸如車廂上部夾層藏身、邊境界碑前擒敵的橋段,更是被之后的影視劇多有借鑒。

片中還有大量的武打戲,為了表演真實,于洋堅決不用替身。在云岡石窟追逐特務時,劉杰被磚頭砸了,磚頭雖是泡沫做的,但經不起演員手勁大,打得于洋頭暈眼花;在追逐時,又把腳扭傷了,他在醫院住了兩天,第三天就堅持出院,拄著拐開始拍文戲……

那首傳唱至今的經典,正宜送別這位剛剛離去的銀幕硬漢——

“送戰友踏征程,默默無語兩眼淚,耳邊響起駝鈴聲。路漫漫霧蒙蒙,革命生涯常分手,一樣分別兩樣情……”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司