- +1

滁州記憶:一周城市生活

2024年2月,位于安徽滁州西南的瑯琊山景區(qū)正式被確定為國家5A級(jí)旅游景區(qū),從國家首批4A到5A,滁州已經(jīng)等了二十三年;幾乎同一時(shí)間,瑯琊山五公里開外的“遵陽街”歷史文化街區(qū)經(jīng)歷四年的規(guī)劃改造,即將竣工正式開放。

2025年春節(jié),遵陽街上擺放了一組印有“城市記憶共鳴展”字樣的展板,上面貼著滁州過去二三十年里的城市舊影。向遵陽街工作人員打聽,得知這些舊照片都是由一位叫做杭楠的滁州人收集和整理的。我聯(lián)系到杭楠,詢問他為什么要收集這些城市舊景。他回復(fù):滁州是一座有文化內(nèi)涵的城市,但是文化內(nèi)涵這個(gè)東西是需要挖掘的。收集舊照片,尋找城市記憶,就是一種方式。

本期回顧,我們邀請(qǐng)滁州媒體人杭楠和遵陽街區(qū)主理人王文強(qiáng),一起聊聊遵陽街的前世和新生。

(本期主持:陳虹靜雯)

近期回顧

滁州不少機(jī)構(gòu)和地名都包含“皖東”二字,暗示著這座城市在省內(nèi)所處的位置。作為全安徽最靠近江浙滬地區(qū)的板塊,滁州區(qū)位優(yōu)勢明顯,2013年加入長江三角洲城市群,近年來經(jīng)濟(jì)增速顯著,2023年躋身安徽省城市GDP三強(qiáng)。

但在古代,地處兩大天險(xiǎn)長江、淮河之間的滁州主要角色是兵家勢力對(duì)峙的前線,城池屢遭戰(zhàn)火洗禮,廢了興,興了又廢。唐代西澗“野渡無人舟自橫”,宋代清流關(guān)“鳥飛不度人行絕”,滁州山水兼?zhèn)洌y掩“市衢冷落”與“田園荒蕪”。

或許正因如此,滁州才能收留王禹偁、歐陽修這樣職場失意的朝廷文官,后者留下的游記《醉翁亭記》經(jīng)過后世的傳播頌揚(yáng),將滁州這座古代江淮軍事戰(zhàn)略要地送進(jìn)了文學(xué)的殿堂,對(duì)滁州人來說,開篇第一句“環(huán)滁皆山也,其西南諸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,瑯琊也”不僅僅是語文課堂上必須背誦的課文,更是向他人介紹家鄉(xiāng)時(shí)高頻度引用的經(jīng)典文獻(xiàn)。

但是在江淮亭城的美談和安徽經(jīng)濟(jì)的“黑馬”之間,似乎又缺少了一段關(guān)于這座城市的成長敘事。杭楠感嘆,滁州近些年發(fā)展很快,有時(shí)回憶過去都成了一件困難的事,老滁州留給我們的更多是模糊的抽象的回憶。有一次,女兒指著修繕一新的古橋“文德橋”問它過去的樣子,杭楠只能努力回憶,描述他記憶中橋梁的樣子。

杭楠是個(gè)媒體人,主持廣播節(jié)目時(shí),他會(huì)在其中設(shè)置一些關(guān)于滁州城市記憶的話題,聽眾參與度非常高,這讓杭楠意識(shí)到“記憶”所具有的力量。

1月22日至2月17日,從滁州紫薇北路與遵陽街的交匯處開始,沿著遵陽街一路向西,可以欣賞完整個(gè)《城市記憶共鳴展》

杭楠利用閑暇時(shí)間收集照片,如果舊照片中出現(xiàn)了難以辨認(rèn)的地點(diǎn),他會(huì)實(shí)地走訪老城區(qū)確認(rèn),或向年長的滁州人請(qǐng)教。2024年,他通過自媒體平臺(tái)分享自己整理的照片,獲得了相當(dāng)熱烈的反饋。有很多滁州人給他投稿,出乎他意料的是,那些保存了很多滁州舊照的人,往往是已經(jīng)在海外或國內(nèi)其他城市學(xué)習(xí)、生活而非留在家鄉(xiāng)的滁州人。“失去才會(huì)懂得珍惜”,杭楠猜測。

杭楠收集舊照片的初衷,似乎與遵陽街規(guī)劃和改造的預(yù)期“不謀而合”。

遵陽街位于滁州古城的明清城墻大東門之外,南北湖與內(nèi)城河在下水關(guān)處交匯,遵陽街因?yàn)樵谙滤P(guān)以東,曾長期叫做東關(guān)街,清末已是古城居住生活、商業(yè)活動(dòng)的中心。

遵陽街的名字,公認(rèn)來自于明代哲學(xué)家王陽明。1513年至1514年,王陽明在設(shè)于滁州的南京太仆寺任少卿一職,閑暇時(shí)候他聚眾講學(xué),發(fā)展過一批弟子。東關(guān)街上曾有一所三義閣小學(xué),據(jù)滁州地情學(xué)者徐茵等人考證,民國時(shí)期,畢業(yè)于上海圣約翰大學(xué)的余樹森曾在東關(guān)街生活,他將學(xué)校改名為遵陽小學(xué),取仰慕陽明學(xué)說之意,東關(guān)街隨之得名遵陽街。

滁州下水關(guān)建于明代洪武十六年(1383),嘉靖十三年(1534)州守趙大綱重修,增置鐵柵、轆轤樁石為啟閉。下水關(guān)自北向南跨滁州西澗東流之水。圖為筆者提供

明太祖洪武六年(1373年),南京太仆寺在滁州設(shè)立,主要負(fù)責(zé)馬匹的牧養(yǎng)與管理,以備軍需。太仆寺孕育了眾多名宦高士、文人墨客。圖為筆者提供

如果說瑯琊山與醉翁亭保存了滁州的古風(fēng)遺韻,為其日后打造一張城市名片提供了源泉,那么遵陽街則見證了滁州與“現(xiàn)代”的種種相遇:1912年11月,津浦鐵路全線筑成通車,滁州境內(nèi)自北向南設(shè)有沙河集、陳營、滁縣、擔(dān)子、烏衣5個(gè)車站,其中滁縣站點(diǎn)就位于城東門外,與此相鄰的遵陽街可謂近水樓臺(tái),日漸成為滁州商業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)闹行牡貛А?/p>

那是遵陽街最“風(fēng)光”的一段歷史。津浦鐵路便利了外地游客來滁游山玩水,瑯琊山甚至是津浦鐵路安徽段最著名景點(diǎn)之一,津浦鐵路管理委員會(huì)專門編印了一冊(cè)八頁的《瑯琊山旅行指南》。

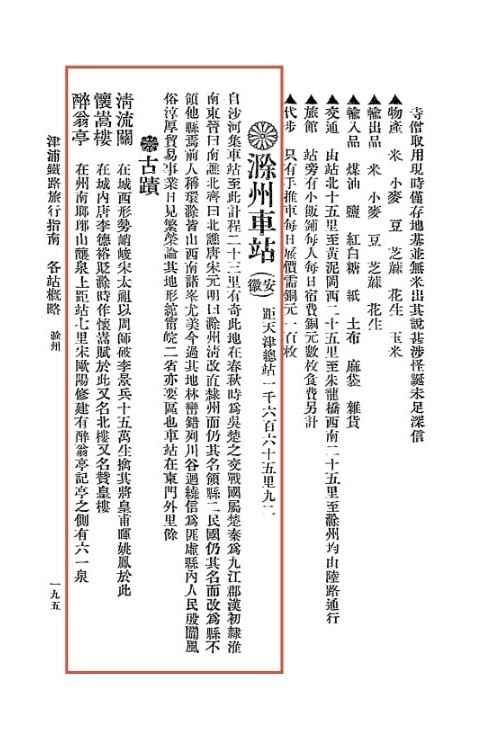

在1921年版《津浦鐵路旅行指南》中,滁縣站“交通”信息一欄列出車站至滁州城的人力車費(fèi)用,到了1924年,“交通”欄下多出了一筆車站至瑯琊山、醉翁亭等景點(diǎn)的往返費(fèi)用。短短三年間,車站附近和城內(nèi)的旅館名字即從“中華棧”“福星棧”變?yōu)闃O富現(xiàn)代意味的“來賓旅館”“蓬萊旅館”和“中華旅館”,當(dāng)然,住宿費(fèi)用也從銀元“四角至八角”漲為“三角至一元”。當(dāng)時(shí)從滁縣車站到瑯琊山景點(diǎn),須先進(jìn)城東門,連接車站至東門的遵陽街是必經(jīng)之路,街上眾多餐館可供饑腸轆轆的游客飽腹,還有篾織店售賣滁州特產(chǎn)的花籃。

1924年版《津浦鐵路旅行指南》,津浦鐵路管理局總務(wù)處編查課編輯發(fā)行,內(nèi)頁收錄“滁州車站”站點(diǎn)相關(guān)信息。中國國家圖書館藏

1972年,滁縣車站結(jié)合津浦鐵路復(fù)線改造,將站點(diǎn)遷往原站房南部的1.5千米處;2004年滁縣站更名為滁州站;2011年京滬高鐵正式通車前夕,“滁州站”這三個(gè)字又讓給了新建于城南的高鐵車站,原“滁州站”成為“滁州北站”。

滁州城區(qū)向南拓展已勢不可擋,而滁州車站反復(fù)更名只是它的一則隱喻。在城南樓盤越蓋越高的這些年里,如今改靠電力而不是柴油驅(qū)動(dòng)的滁州“黑馬”似乎已將位于城東遵陽街內(nèi)外的低矮建筑遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。在滁州的未來里,遵陽街會(huì)以怎樣的身份占據(jù)一席之地?

原津浦鐵路滁縣站車站和貨場,位于遵陽街東端盡頭不遠(yuǎn)處。圖為筆者提供

遵陽街區(qū)主理人王文強(qiáng)表示,“遵陽街是反映滁州多個(gè)歷史時(shí)期疊加發(fā)展、空間變遷的立體縮影。”2017年8月,遵陽街區(qū)域改造正式開啟,具體分為西中東段三大特色區(qū)段實(shí)施,其中西段以打造滁州城歷史人文地標(biāo)為主,修繕下水關(guān),建設(shè)大東門、甕城遺址公園及配套服務(wù)設(shè)施;中段以保護(hù)性開發(fā)建設(shè),情景再現(xiàn)老街繁華市井;東段主要是打造歷史文化街區(qū),原真保護(hù)現(xiàn)狀老街。隨著街區(qū)正式對(duì)外開放,游客可以在遵陽街一次性概覽滁州從古至今的城市景觀。

“在滁州未來的發(fā)展規(guī)劃中,遵陽街有望扮演一個(gè)連接過去與未來的橋梁角色。”改造工程對(duì)街區(qū)內(nèi)留存的老建筑進(jìn)行了精心修繕,在恢復(fù)原有建筑格局的基礎(chǔ)上,巧妙融入新建筑的元素。當(dāng)然,老建筑在改造前后的定位已經(jīng)發(fā)生了顯著變化,例如,建于1929年的商人胡慶森家宅“胡家大樓”自2024年4月起轉(zhuǎn)型為“陽明青年公共空間”,成為集文化展示、休閑交流于一體的城市會(huì)客空間;單層坡屋頂工業(yè)建筑“老汽車站”也在2024年期間作為文化、藝術(shù)類展館,定期舉辦各類主題展覽活動(dòng)。

改造一新的遵陽街定位更加現(xiàn)代和多元,意在融入新滁州的生活方式與發(fā)展趨勢

因?yàn)榈乩砦恢孟嘟v史文化交織,以及近些年“南京都市圈”的提出,滁州與南京兩座城市之間的關(guān)系始終是滁州人暢想家鄉(xiāng)前途之時(shí)無可回避的話題,在關(guān)于江浙滬旅游目的地的討論中,滁州經(jīng)常以南京的“后花園”身份被網(wǎng)友提起。

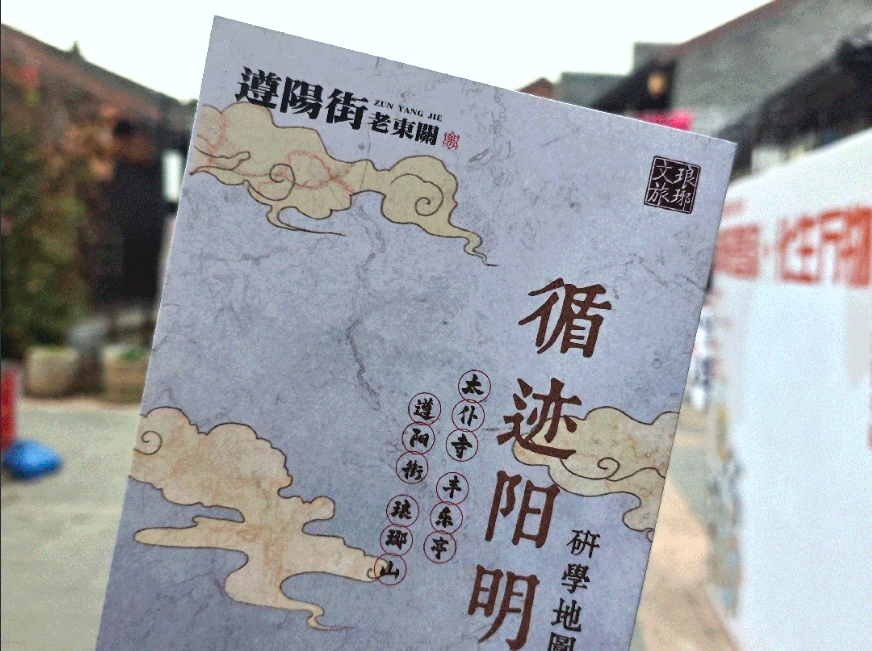

在王文強(qiáng)看來,滁州緊鄰長三角核心區(qū)域,交通便利,易于吸引南京、合肥等大城市的短途游客,尤其是周末游和周邊游群體。與江浙滬等地開發(fā)的歷史街區(qū)相比,遵陽街“起步”較晚,但是憑借“陽明文化”IP,通過定期發(fā)起的“陽明文化周”,以及在陽明青年公共空間舉辦的不定期活動(dòng),能“避免同質(zhì)化競爭,加深遵陽街的對(duì)外記憶點(diǎn)。”

2024年11月,第二屆“陽明文化周”在遵陽街舉辦,街區(qū)結(jié)合滁州文化景點(diǎn),提前設(shè)計(jì)制作研學(xué)地圖,公開發(fā)放,鼓勵(lì)游客尋找王陽明在滁州的足跡

舉辦《城市記憶共鳴展》是遵陽街迎新2025年的一項(xiàng)重要活動(dòng),杭楠和王文強(qiáng)都希望借此展覽重現(xiàn)滁州的城市變遷,喚起滁州人對(duì)于家鄉(xiāng)的認(rèn)同,繼而鼓勵(lì)更多人加入對(duì)地方的發(fā)掘和講述。在將韋應(yīng)物、歐陽修等名人“過客”為滁州留下的名篇背得滾瓜爛熟之后,是時(shí)候輪到滁州人自己續(xù)寫這座城市的故事了。

(文/陳虹靜雯,文學(xué)碩士。文中出現(xiàn)的圖片除特別說明外,均由滁州遵陽街提供)

本周主題推薦

書|《鐵路與近代安徽經(jīng)濟(jì)社會(huì)變遷研究(1912—1937)》

本書結(jié)合大量的歷史資料,以民國時(shí)期安徽境內(nèi)三條鐵路(津浦鐵路安徽段、淮南鐵路和江南鐵路)的修建與運(yùn)營,以及鐵路與近代安徽經(jīng)濟(jì)社會(huì)變遷的關(guān)系為主要研究對(duì)象,探討鐵路在近代安徽發(fā)展的諸多方面的作為,找尋鐵路沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一般規(guī)律。

書|《中國近代鐵路史資料(1863—1911)》

1963年,著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宓汝成出版了《中國近代鐵路史資料》3卷,計(jì)百萬字,披檢眾多資料與檔案,將1863年之后清末的鐵路建設(shè)資料分門別類排列。

書|《滁風(fēng)亭韻》

滁州建城于三國,歷史悠久,因北宋文學(xué)家歐陽修的《醉翁亭記》而知名天下,又稱“亭城”。本書稿圍繞滁州城的歷史、名勝、人物和文化,收集美文117篇,分滁城記憶、醉鄉(xiāng)人文、亭城文化三章,有助于廣大讀者了解滁州的歷史文化。

活動(dòng)推薦

上海·講座| 崔潔:上海公園時(shí)空漫游

詳情請(qǐng)關(guān)注 煙囪PSA微信公眾號(hào)

上海·講座|觀鳥史中的觀鳥人

詳情請(qǐng)關(guān)注 震旦博物館微信公眾號(hào)

上海·講座|與照片交錯(cuò),在想象的起點(diǎn)和終點(diǎn)

詳情請(qǐng)關(guān)注 上海民生現(xiàn)代美術(shù)館微信公眾號(hào)

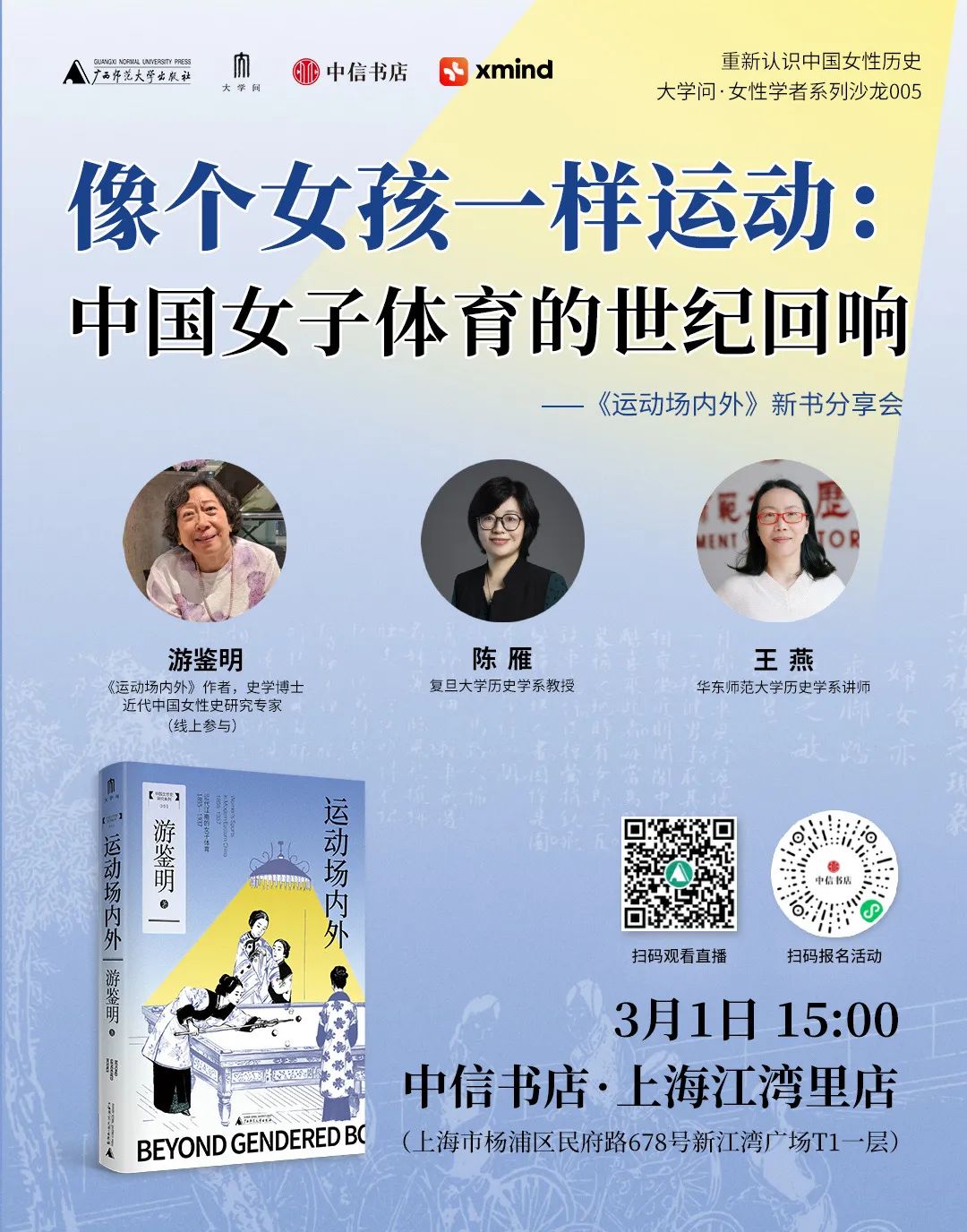

上海·新書分享會(huì)|像個(gè)女孩一樣運(yùn)動(dòng):中國女子體育的世紀(jì)回響

詳情請(qǐng)關(guān)注 中信書店微信公眾號(hào)

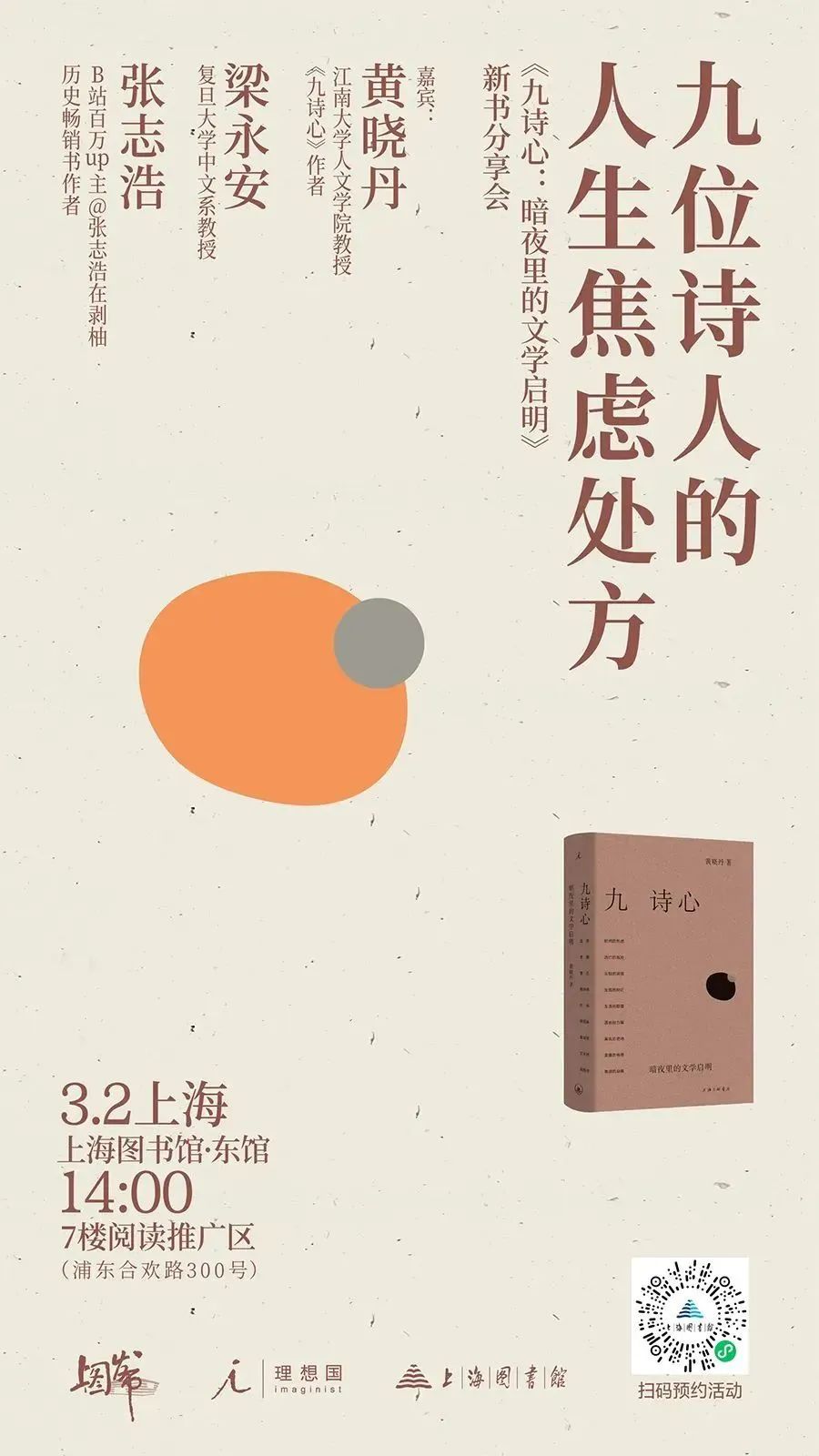

上海·新書分享會(huì)|黃曉丹×梁永安×張志浩:九位詩人的人生焦慮處方

詳情請(qǐng)關(guān)注 上海圖書館微信公眾號(hào)

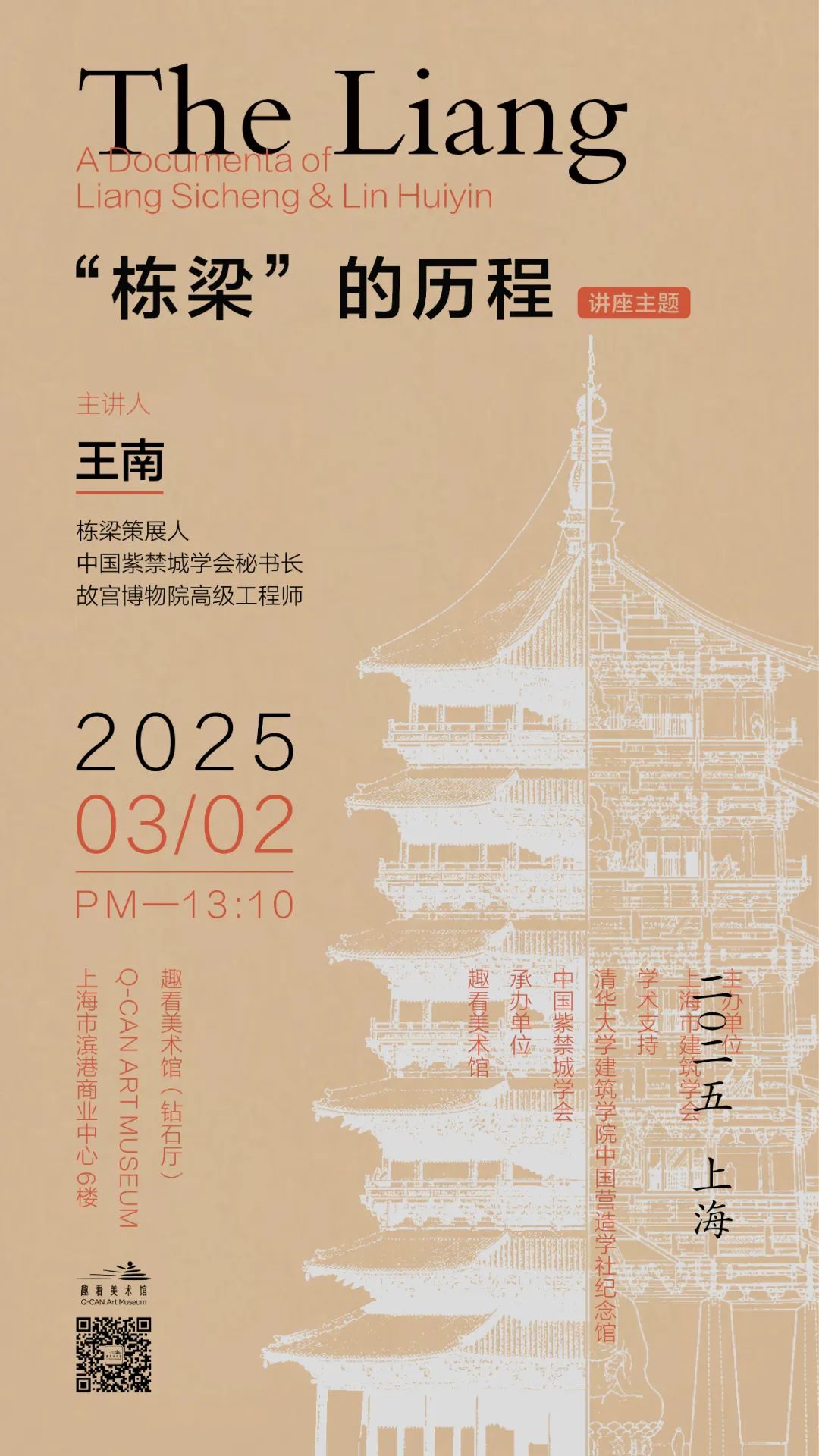

上海·講座|探尋“棟梁”的歷程

詳情請(qǐng)關(guān)注 趣看美術(shù)館Q-CAN微信公眾號(hào)

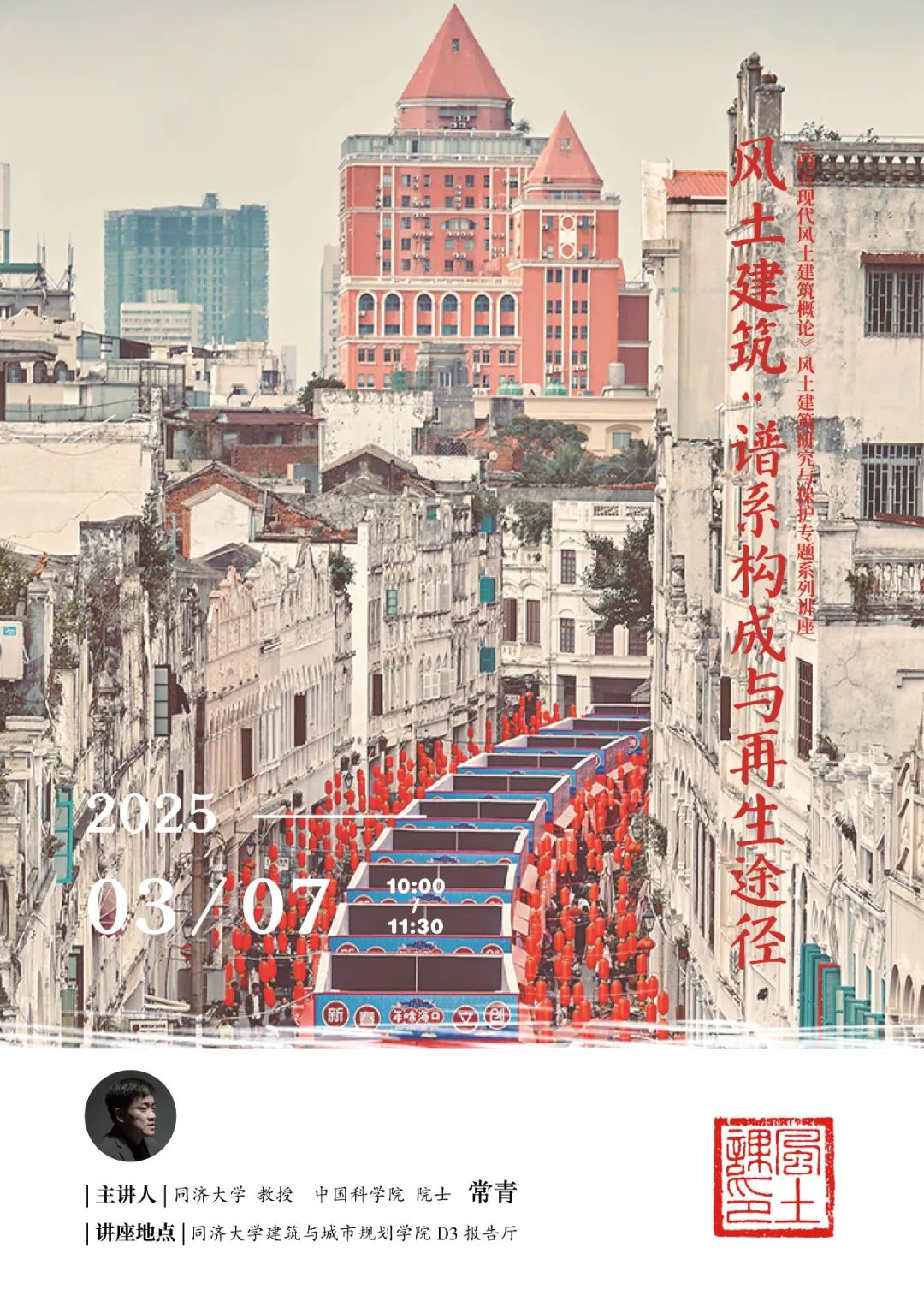

上海·講座|風(fēng)土建筑:譜系構(gòu)成與再生途徑

詳情請(qǐng)關(guān)注 建筑遺產(chǎn)學(xué)刊微信公眾號(hào)

上海·展覽|意大利特雷卡尼宮百年巡禮(1925—2025)

詳情請(qǐng)關(guān)注 意駐滬文化處IICSH微信公眾號(hào)

北京·講座|鄉(xiāng)土建筑譜系研究——滇西北地區(qū)的探索

詳情請(qǐng)關(guān)注 建筑史學(xué)刊 JAH微信公眾號(hào)

北京·展覽|故事會(huì)與枕頭

詳情請(qǐng)關(guān)注 HALF半場STAGE微信公眾號(hào)

南京·觀影|“家庭之間”· 中德家庭影像展映

詳情請(qǐng)關(guān)注 南京藝術(shù)學(xué)院美術(shù)館微信公眾號(hào)

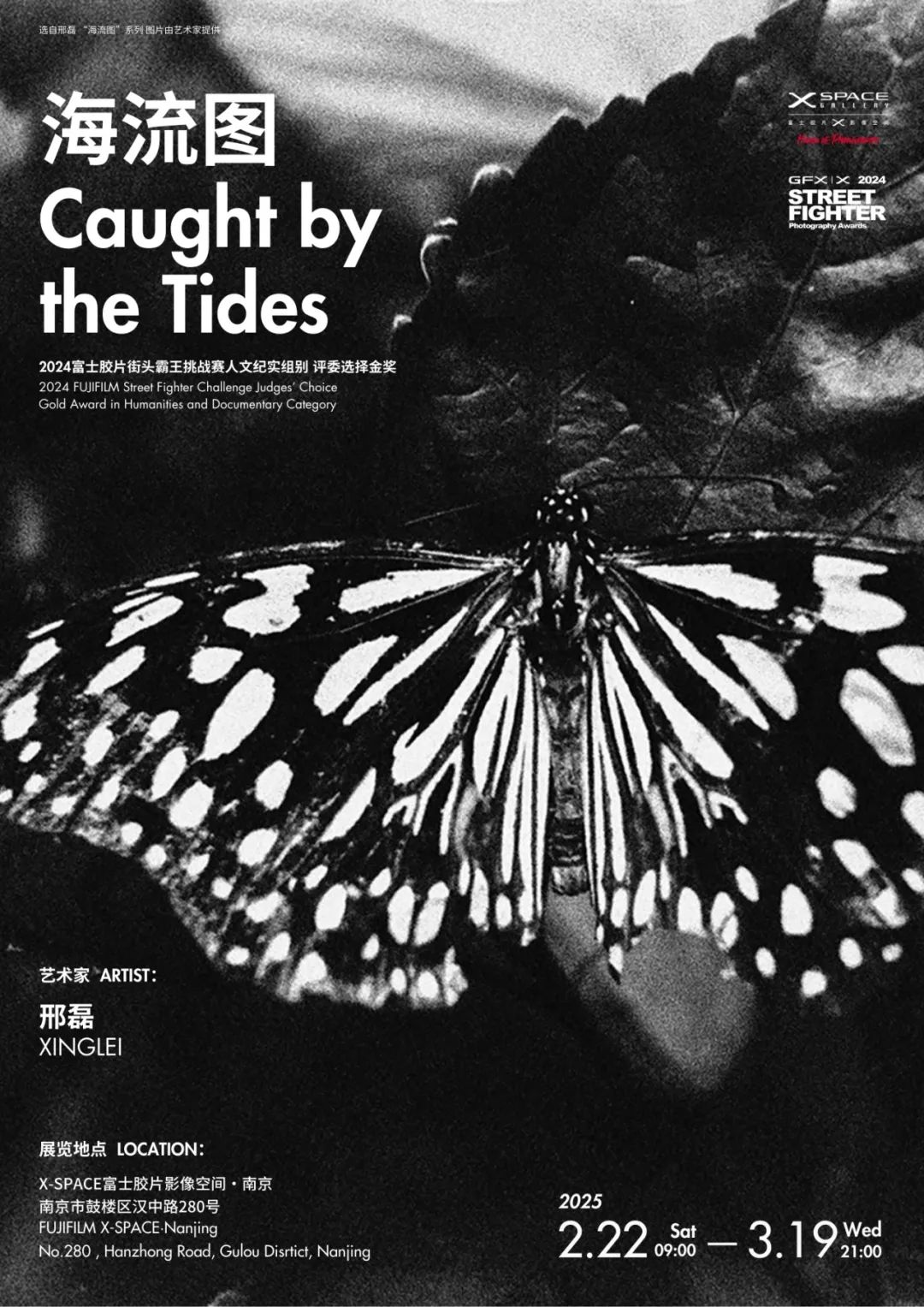

南京·展覽|邢磊:海流圖

詳情請(qǐng)關(guān)注 XSPACE富士膠片影像空間微信公眾號(hào)

海南·招募|田野營招募: 揭秘海南黎族食物系統(tǒng)背后的生活方式

詳情請(qǐng)關(guān)注 何以為食微信公眾號(hào)

(如果您想聯(lián)系我們,請(qǐng)發(fā)郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司