- +1

海事十年——《一個船長的漁撈日志》閱讀札記

和一般我們常見的著作文章不同,《一個船長的漁撈日志》(以下簡稱《日志》)的作者吳南清,不是記者作家,也不是專家學者。他生長在浙江象山半島石浦漁港的銅錢礁,是個世代的礁民,出海的漁民。12歲小學畢業(yè),就和海島大多數(shù)男孩一樣,幫助家里生計。他學會了搖舢板,給進港的漁船運送淡水,米肉蔬菜和黃酒,直到六年以后,成為石浦漁業(yè)社的社員出海捕魚。

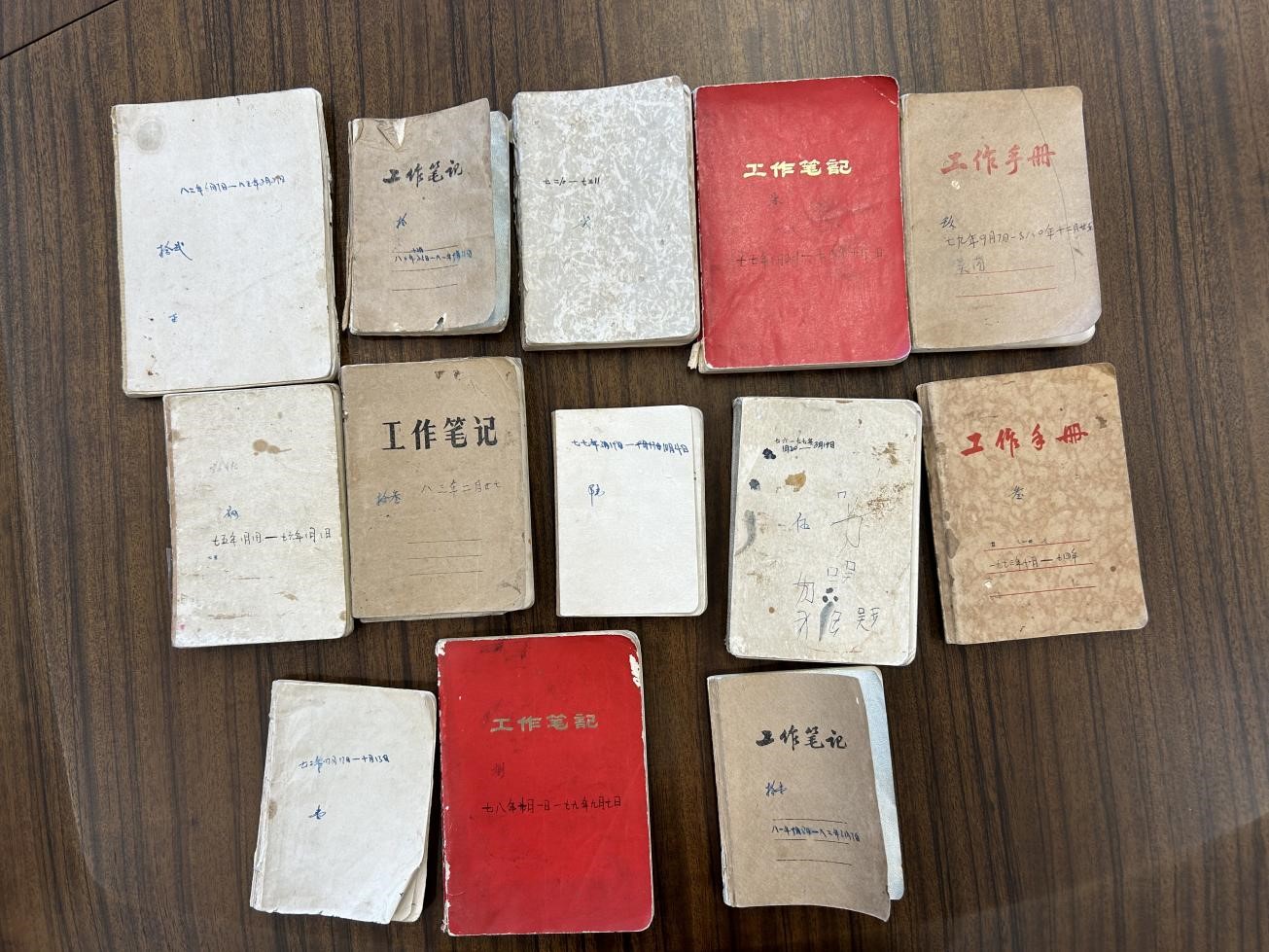

從1972年4月17日春汛上船,成為漁民的第一天,到1983年12月21日,前后十年,吳南清以驚人的毅力,記錄每一天的漁船捕撈、海島生活,留下了13本筆記,50多萬文字。而這十年,其間經歷1976年粉碎“四人幫”,1978年邁向改革開放,中國社會翻天覆地。在此時代背景下,傳統(tǒng)的近海漁業(yè)捕撈,開始向現(xiàn)代化漁業(yè)轉型,《日志》留下了一份不可多得的海島生產生活全景記錄。

記錄《日志》的筆記本之一 攝影:高子華

寧波漁文化促進會副會長何其茂致力于海洋漁業(yè)研究,在海島調研時得見《日志》,敏銳地意識到其蘊涵的多重價值,組織人力整理這些紙張已經發(fā)黃變脆的筆記。透過《日志》直白、有時甚至并不很通順的文字,強烈地感受到,在海島社會,世事、漁情、民風糾纏聚散,呈現(xiàn)出生生不息的韌勁和活力。在傳統(tǒng)中國社會農耕文明的主流敘事中,海洋社會往往被忽略遮蔽。《日志》以一位普通漁民的視角看世界,記錄其日復一日、年復一年的所見所聞所感,其厚重獨特稀缺的價值,值得從漁業(yè)經濟、海洋文化和社會學等方向進行挖掘研究。

一、漁事

漁場就是漁民的詩和遠方。在傳統(tǒng)的海島社會,漁民捕撈生產在漁場,漁船既是生產工具,也是生活場所。隨著四季輪回和季風、洋流變化,沿海的魚群會進行大規(guī)模有規(guī)律的遷徙,這就是魚汛。對海島漁民而言,這是每年的收獲時刻。

出海捕魚兩個月,在1972年6月20日《日志》里,吳南清細述,“早晨海面霧很緊,行駛的時候只能看到幾對船,5點10分,霧突然散了,天上一片黑云疊疊層層,天像要壓下來,連著海面一片漆黑。這時風來了,西北風有6-7級,下了點小雨,漁船都下了帆,準備著大風的到來。過了一會,黑云走過去了,風也靜了些,天氣晴朗,不像剛才那樣難看。風力降到5級左右,大幫船依舊朝北偏西行駛。”

在《日志》里,這是少有的對于航海歷程的描述。一位年輕漁民初闖大海的新鮮敏感,海上捕撈的兇險莫測,盡顯字里行間。但《日志》更多的文字,是對一年四季捕撈過程枯燥單調的記錄。

中國東海曾以擁有大黃魚、小黃魚、帶魚和烏賊“四大海產”聞名于世。依循汛期,漁民在散布于汪洋大海的漁場下網(wǎng)捕撈。大黃魚俗稱“大鮮”,旺汛在每年的立夏至夏至,帶魚是冬汛的主角,鰳魚魚群游過,洋面泛起雨點般的水花,漁民叫作“鰳魚泡”。

《日志》記載漁場涉及的地理名稱有洋、山、島、礁、嶼、沙等,北到江蘇呂泗洋,南至福建閩東海域,東抵舟山中街山列島,這是當年機帆船動力所能抵達的最遠距離。漁撈時節(jié),經常魚獲滿滿的廟子湖等海域,是舟山漁場的核心區(qū)域之一。前些年,因為韓寒在此地東極島拍攝電影《后會無期》,影片里海島的旖旎風光,和電影插曲“東極島,東極島,大陸最東的島嶼”的優(yōu)美歌詞,讓這個當年的著名漁場,變成了網(wǎng)紅島嶼。

“清早船兒去出海,晚上歸來魚滿艙”。早時光,就是石浦漁港周圍海域,魚蝦也是多得不得了。劃艘小舢板海里轉一圈,就能捕回滿艙的魚蟹。1974年6月15日《日志》記有一筆,“今天我父舢板抲來鯧魚一千多斤”。

上世紀70年代中期以后,由于過度捕撈,中國東海的漁業(yè)資源開始陷入枯竭。這個變化,在《日志》里有細微的體現(xiàn)。吳南清出海的頭幾年,每風大黃魚等魚貨,幾百擔上千擔的記錄,比比皆是。漸漸地,內容發(fā)生了變化。“今天全天沒有好的生產情況,在尖嶼抲兩網(wǎng)沒有魚。”1976年漁業(yè)隊清算春汛開支,“虧空二千四百多元,抲著魚的是少數(shù),大多數(shù)船沒有抲著,夜里就在洋上拋錨。”

大黃魚等魚獲逐漸匱乏,原來不起眼的青占魚、剝皮魚不能漏網(wǎng)。青占魚游動區(qū)域水深 40 多米,出海前漁民撿一堆石頭,要扔石頭趕它進網(wǎng)。

為了保護大黃魚等漁業(yè)資源,國家出臺政策禁止近海拖網(wǎng)。1979年2月,石浦漁業(yè)大隊拆掉所有漁船拖網(wǎng)的鋼絲繩,吳南清所屬捕撈單元的網(wǎng)船、偎船也在此列。同年6月決定增加海帶養(yǎng)殖,還根據(jù)海產養(yǎng)殖發(fā)展趨勢,開辦片席廠。

漁民是天然的貿易主義者。在流動性極強的海上世界,漁民捕獲魚獲,必須換成糧食和生活必需品才能養(yǎng)活全家。漁船四海停靠,漁民沒有現(xiàn)金在身,寸步難行,無法生存。這種與貿易天然結合的生產生活方式,構成了海島社會自成體系的漁業(yè)經濟生態(tài),與自給自足的小農經濟迥然不同。即使是在計劃經濟時代,也是如此。

《日志》留存了一份記錄者所在浙象石“33號”漁船春汛結束時的完整工分單,時間是在1972年7月1日。每年當季汛期結束,按勞付酬,現(xiàn)金結算。在那個年代,在邊遠海島的漁家社會中,傳統(tǒng)的生產法則仍被保留。

“工分記錄如下:老大黃阿宗126分,代舵林咸來114分,上頭劉萬祥109分,四步張長春105分,網(wǎng)師寧福104分,大組長惠昌寶101分,輪機員裘行根112分,二管100分,燒飯阿法99分,小組長才富97分,伙計康寧101分,丁良100分,秀杰99分,祖月98分,陳國良98分,吳才祥98分,南青71分,劉萬良100分,代舵吳阿壽105分,上頭阿方100分,四步云貴96分,柯阿來94分,燒飯寶和85分,輪機云成104分,副輪機吳安寶97分。評好工分5點鐘,各自回家,吃過晚飯回到船里。”

隨后幾天的日志作了補充:今天漁業(yè)隊分發(fā)人民幣,每百工分769元,自己所在的船因為捕魚產量不足,每百工分758.54元。隊里每位漁民還分到伙食費5元。春汛三個多月,船老大最高126分,折算現(xiàn)金968.94元,其他船員平均約765.15元。

改革開放以后,漁業(yè)是最先被放開的領域之一。從《日志》可以看到,1979年開始,漁村漁民除了固定工分,根據(jù)出海每一風捕魚量的不同,每人的超產獎同比例浮動,可以領錢,也可以支魚。由于漁區(qū)之間魚獲價格不同,頭腦活絡的漁民不光捕魚賺錢,還向銀行貸款去舟山漁船買魚,賣給石浦當?shù)氐乃a公司,換取柴油票,油票賣出還可再賺一筆。

當時柴油、煤炭等大宗商品,在國家規(guī)定價格和市場價格之間存在巨大的價格差,倒手賺錢者被稱為“倒爺”。《日志》特地補上一句,有人為此賺了“暴利9000元”。驚嘆其為“暴利”,是因為《人民日報》最早報道農村改革出現(xiàn)“萬元戶”,就是在1979年。《日志》記述的故事,可謂改革開放洶涌大潮在海邊掀起的浪花片片。

永遠的船老大。船老大是漁船航海的主心骨。一支船隊,帶頭船的船老大是船老大中的船老大。每個船老大,都有自己的航海圖,季節(jié)、海域、潮位、暗礁和魚群,代代相傳。

傳統(tǒng)漁業(yè)管理體制,有縣、鎮(zhèn)和漁業(yè)大隊三級管理體制,漁船作為最小的捕撈單元,以船老大為靈魂的運行機制起著承繼運轉作用,并在漁村的日常生活中享有獨特的話語權。

1973年11月《日志》,記載了冬汛捕撈的管理過程。“今天本縣全部老大召開會議,因為外縣島斗岙漁船這風在桃花東(漁場)抲得好,下一風要南下舟山嵊山。”

隨后石浦鎮(zhèn)召開各漁業(yè)隊指揮船船老大會議,最后銅錢礁召開漁業(yè)隊船老大會議,決定下一風去嵊山漁場。晚上6點,銅錢礁所有漁船亮起紅燈開船啟航,夜里 9 點鐘,在浪崗東(漁場)偏南撒下第一網(wǎng)。

二、社情

游行的歡快記憶。1978年,中國浩浩蕩蕩的改革開放拉開序幕。閱讀十年《日志》,發(fā)現(xiàn)以這一年為節(jié)點,此前常有記錄的集會游行不再出現(xiàn)。1976年10 月 23 日沒有通常的漁撈記錄,短短兩行字,記載的是件大事:“今天下午,石浦鎮(zhèn)軍民在陸軍操場舉行慶祝大會,熱烈慶祝粉碎‘四人幫’篡黨奪權勝利大會,會后舉行整隊游行。”

閱讀《日志》至此,腦子里的故事突然起來了。那年我在石浦鎮(zhèn)上象山二中讀初一,全校師生都參加了這次游行。我班的游行隊伍別出心裁。我和管志農同學身穿借來的綠軍裝,端著木頭沖鋒槍,押解班里同學扮演的“王張江姚”“四人幫”。

沿途群眾看到我們走過,指指點點,群情振奮。游行隊伍不時振臂高呼口號,此起彼伏。我倆端著槍,口號喊得嗓子啞。可憐扮演“四人幫”的同學,一路只能低眉垂首,裝扮的角色又被當綽號叫了好久。

海島社會管理的嬗變。在一位普通礁民的日常筆觸中,大陸邊緣海島小鎮(zhèn)的變與不變,似乎就在不知不覺中發(fā)生。1972年9月社員大會,表揚銅錢礁漁民捕魚時發(fā)現(xiàn)大輪船觸礁,紛紛趕往搶救,將打撈物資歸還國家。同時,針對礁上信教家庭從一二戶,增加到十五戶,要求入教漁民覺悟,改邪歸正,不要信教。

1977年隊里在嚴禁“有的漁船瞞報捕魚產量,私分魚獲,少數(shù)人不搞集體,私自去搞單干等壞風”,還對“把唱戲人叫到船上唱戲,用魚付給他們”提出批評,要求操辦人自己覺悟,“否則查出要處理”。到了第二年夏天,社員大會的主題轉為落實政策要求,實施漁業(yè)大隊的大包干。漁船分到漁業(yè)隊,船具由船老大承包,各船勞力由船老大安排。

《日志》里,漁監(jiān)等專業(yè)化的社會管理主體和模式,也在1978年出現(xiàn)。“水產部門禁止拖網(wǎng)搬上船,查著要罰款 200 元,如果出海去拖網(wǎng),查著要嚴肅處理。”“本地個別小對拖網(wǎng)開出去生產。晚上漁政船開到漁山抓漁貨收購船,有條船被抓住。”“大帶魚和雜魚有三四十擔還冰在艙內,這兩天漁監(jiān)、工商管理很嚴,小販不敢買魚。”

性命攸關的天氣預報。在帆船時代,常年在海上行舟,人力無法對抗自然之力,臺風是漁民最恐懼的天敵。天氣預報對于漁民出海打魚的重要性不言而喻。

對于每年的臺風警報,《日志》不厭其煩,詳加記錄。1972年8月18日《日志》記載:“舟山人民廣播站11點發(fā)布臺風警報:今年第9號臺風,今天8點鐘的中心位置在江西省玉山縣,舟山北部地區(qū)和嵊泗、岱衢洋、中街山漁場,舟山南部地區(qū)和楊鞍漁場,大目洋、貓頭洋、漁山、大陳漁場,今天夜里南到西南風9-11級,明天7-9級,風浪5-6級。”

上世紀70年代末開始,每年臺風來臨,越來越多的臺灣漁船開進石浦港停泊避風。《日志》記錄:“1982年8月9號。今天晚上有幾十條臺灣漁船進石浦港避風。”“8月10號。今天港內有一百來條臺灣漁船停泊。下午叫他們到高塘停泊避風。”每次避風期間,當?shù)囟紩o臺灣漁民送水看病送溫暖。《浙江日報》對此專門進行報道。不同文本相互參照,年代感很飽滿。

淡水上礁。對于遠離大陸的島礁漁民來說,淡水有時比黃金還要金貴。銅錢礁缺水,漁民捕魚回家,經常搖舢板到對面鎮(zhèn)上運淡水。

那時《日志》作者正是年輕小伙,經常挑十幾二十擔的淡水回家儲存。吃水的變化發(fā)生在1983年。鎮(zhèn)里決定鋪設水管,將淡水送到銅錢礁。這年3 月 20 日《日志》,詳細記錄了礁民戶主大會商議此事的內容。字里行間,透露出民間社會的復雜多面和處理手法的靈活智慧。

“銅錢礁要從延昌用管子輸送淡水,國家補貼百分之四十到五十,每戶準備水表、水龍頭各一只,小管子通到每戶家門口。夜里召開戶主大會。如果大家同意,每戶暫付一百元錢。有的人家現(xiàn)在不接水,以后不能到別人家去擔水。近期要分家的人家,要建兩處水龍頭,現(xiàn)在自付百分之三十,以后自付要百分之五十。”

三、民風

大海之上的生死救助。海島百姓的歷史記憶建立在漁船和海洋上。《日志》記載的多次海上救助,有自己漁船之間的拼死相助,也有對海上陌生漁民兄弟的舍命援助,從中折射出海島漁民在闖海生涯中形成的“義利觀”“生命觀”。

吳南清最早當漁民時,浙東漁區(qū)出海捕魚,通常以一艘網(wǎng)船、一艘偎船為生產單位,實施拖網(wǎng)作業(yè)。1972年10月30日下午,海上起了大風。吳南清所在網(wǎng)船和偎船剛要進洋避風,同行的偎船機器發(fā)生故障,無法行駛。

這時風浪更大,網(wǎng)船拖著偎船行駛,速度慢得就像螞蟻爬。日志寫到:“這時很危險,如果拖繩斷掉,就有船翻和生命危險。拖了半個多小時,6點半剛過漁山北,拖繩斷了。網(wǎng)船馬上掉轉船頭,想扔新的拖繩去拖偎船。這時,自己船帆上的秤斷掉了,我們馬上把船帆拉下(以免大風把船掀翻),(就在緊急關頭),偎船壞掉的機器修好了,可以開回港了。”

這場大風大浪中的生死救助,即使時隔半個世紀,讀來還是驚心動魄。同樣扣人心弦的驚險故事還曾發(fā)生。1973年12月11日,“早上9點鐘,我們獨對船駛到漁山南抲魚。一對三門縣鰻岙船,網(wǎng)船葉子軸斷掉,偎船機體壞了,不能行駛。周圍沒別的船,今晚有大風,有遇難危險。他們放下舢板搖到我們船旁,叫我們把他們的船拖回大陳。我們起網(wǎng),下午3點多把他們兩條船拖到大陳島。”

十多天后,三門縣鰻岙獲救漁民專程趕到石浦漁業(yè)大隊,送來錢、一擔黃酒和兩面錦旗,感謝銅錢礁漁民兄弟的救命之恩。兩面錦旗,一面送給大隊,另一面和錢、黃酒,送給吳南清他們。他們收下了錦旗和酒,每個人分到了兩斤黃酒,謝金堅辭不收。

“拾金不昧”是中國人的美德。大海上的“拾金不昧”故事,別具海味。1977年9月有次出海捕魚時,銅錢礁漁民在楊鞍東漁場發(fā)現(xiàn),茫茫大海中漂浮著一艘無主舢板。捕完魚,他們順帶把它拖回石浦港,交給了漁業(yè)大隊。舢板失主,鶴浦小百丈漁業(yè)隊的船老大找到舢板,特地送來豬肉36斤、黃酒3壇以表謝意。

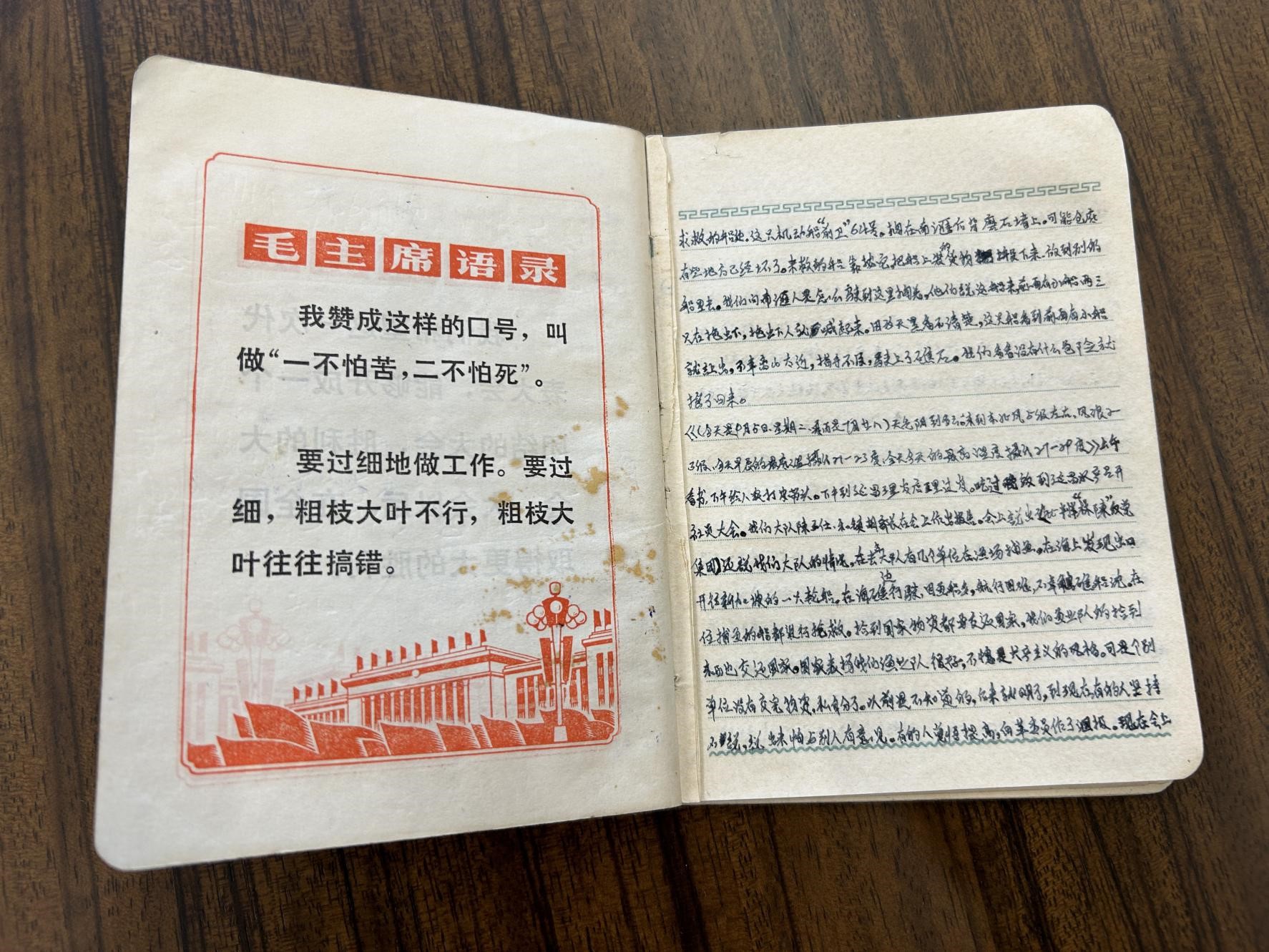

記錄《日志》的筆記本之二 攝影:高子華

祭祖和婚禮。在《日志》那個年代,偏遠海島人家的日常生活里,傳統(tǒng)舊俗和革命新風交織在一起,構成一幅獨特的風情畫卷。1973年8月20日,作者寫道:“吃過中飯又到延昌補網(wǎng),4點鐘就提前回家。今天是我們吳家忌日,我們每年在農歷七月十二這天祭祀祖先,下午燒了兩桌酒菜放在外面祭祀,叫做七月半節(jié)。”最后不忘補上一筆,“我們自己也順便吃餐好的!”漁家后生的饕餮之喜,流露無遺。

1974年的一場婚禮記錄,也頗具特色。“今天在朋友家吃喜酒。朋友今天結婚,女方家就在延昌。早晨天未亮女方就搬來銅錢礁。結婚典禮不像過去那樣老常規(guī),新時代就來個新風尚。夫妻倆敬個禮,不拜祖公婚禮就結束了。”

海島影視志。《日志》作者出海之余,除了打撲克、游泳,最主要的娛樂就是看電影,1979年開始,增加了看電視。他和朋友們經常搖著舢板,到石浦鎮(zhèn)上看電影。有時看完電影,夜里漲潮潮水大,碼頭引橋被海水淹沒,要赤腳蹚水回到船上。

上世紀七八十年代,海邊男孩子崇尚“力量”,戰(zhàn)爭片是最愛。《日志》記下了電影《渡江偵察記》放映時的轟動。1974年,作者在補網(wǎng)、修船之余,和親戚朋友結伴,十幾天連續(xù)看了三場半,當?shù)負挠^眾擁擠,暫停了片子放映。

“昨晚陸軍球場放電影《渡江偵察記》,觀眾太多,小孩哭哭啼啼,老人婦女罵罵咧咧,有些莊稼被踏壞。我們晚到,看了大半部。今天本來海軍球場放映,觀眾比昨夜還多,恐出危險,暫不放映。”

當年電影放映之前,經常播放新聞簡報形式的紀錄片,中國人民老朋友西哈努克親王的名字,也出現(xiàn)在《日志》里。

1977年,銅錢礁漁業(yè)隊買來一臺小型電影機,挑選兩位漁家子女學習放電影。礁民終于可以不用搖舢板過海到鎮(zhèn)上,在家門口就能看上電影了。年輕人學成回到礁上,在船場放的第一場電影是《平原游擊隊》。

粉碎“四人幫”,“文革”前拍攝的電影重播了,歐美和日本的電影引進了。電影《紅樓夢》播放時,小鎮(zhèn)萬人空巷。鎮(zhèn)上播完,連夜跨海送片到銅錢礁。礁民看完電影,已是后半夜1點多。

不僅電影題材百花齊放,鎮(zhèn)上公家單位和一些先富起來的漁民家里,出現(xiàn)了電視機。1979年2月初春,吳南清早晨到打水灣挑好九擔淡水,晚上夫妻倆到食品公司樓上看電視《桃花扇》。

漁民從海上買來的錄像機派上了用場。省里的電視臺7點半開始放映越劇《盤夫》《索父》,吳南清一家人高興地錄下來,隨時可以學學唱唱。

四、濤聲

以船為伴,以海為生。明代嘉靖年間石浦千戶吳權在《石浦魚市》寫到:“海氣昏黃夕,江豚吹浪腥。濤奔遠岸白,帆暗近峰青。野戍燈懸月,漁舟火聚星。石城魚市好,擊棹復揚舲。”

詩文以白描手法,勾勒了黃昏時分漁船回港后的漁火閃爍,魚市喧鬧,從中得以窺見四百年前浙東海島生活獨特的形貌與氣質。

“以歷史感知現(xiàn)實,如同陽光映照海面的波紋。”吳南清《一個船長的漁撈日志》,記錄了自己經歷的海島社會的延展與變遷,講述了尋常百姓在時代大潮里的奮斗和努力,以及對人情、常識的相守相望。讀罷《日志》,似乎無盡的海事從海面涌來,一個不一樣的鮮活的海上中國躍然紙上。

千百年,濤聲依舊。

文中對《日志》引用的相關文字有刪減,特此說明。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司