- +1

科普書單·新書|在火星買房

《科學文化的興起》

[英]斯蒂芬·高克羅杰 著,雷中華 任海龍 鄭澤 譯,趙軍 審校,中央編譯出版社,2025年1月版

自17世紀以來,西方的自我意識、它與過去的關系以及它對未來的意識都發生了深刻的改變,因為認知價值一般都逐漸圍繞著科學價值形成。科學不僅為理解世界和我們在其中的位置帶來了一套新的價值觀,而且還徹底改變了這項任務,重新定義了探索的目標。西方科學文化發展的這一顯著特征,標志著它有別于其他科學生產文化。為什么科學在西方出現,科學價值是如何被視為所有其他形式的知識的標準?斯蒂芬·高克羅格(Stephen Gaukroger)展示了科學在其早期發展過程中,其認知和文化地位受到了多么激烈的競爭。他拒絕接受傳統的世俗化觀點,他認為17世紀的科學并非與宗教對立,而是在許多方面受到宗教的驅動。此外,科學并沒有呈現出一幅統一的自然圖景,而是一個由不同的、往往在局部取得成功但往往互不相容的項目組成的不穩定領域。本書作者斯蒂芬·高克羅杰是倫敦大學哲學學士,劍橋大學科學歷史與哲學博士,自1981年以來,一直在悉尼大學哲學系工作,任哲學史和科學史教授。

《數學思維的力量》

[美]沙琳妮·夏爾馬 著,胡小銳 譯,中信出版社·鸚鵡螺,2025年3月版

作者不僅分享了自己如何從一個數學“差生”成長為熱愛數學的優等生的故事,還提供了一系列的學習方法和策略,幫助孩子建立起對數學的積極態度。她強調,數學不僅僅是一門學科,更是一種思維方式,一種解決問題的工具。全書共分為三個部分,第一部分揭示了阻礙孩子們學習數學的誤區,比如“速度就是一切”和“只要學會了解題技巧,就能學好數學”。然后,作者在第二部分提供了一系列的學習方法,包括建立歸屬感、使用圖形和實物、簡化問題等,這些方法可以讓孩子們在學習數學的過程中找到樂趣。最后,作者在第三部分討論了數學能力在現實生活中的重要性,以及如何通過改變我們的日常語境和態度來普及數學教育。本書著者沙琳妮·夏爾馬(Shalinee Sharma)是一位數學教育專家,擁有哈佛商學院工商管理碩士學位和布朗大學文學學士學位。

《如何測量萬物:從一粒原子、一撮鹽到宇宙的年齡》

[英]克里斯托弗·約瑟夫 著,陽曦 譯,天津科學技術出版社 | 未讀,2025年1月版

測量無處不在。它構成了科學的基礎,塑造著我們日常生活的方方面面。本書揭示的遠不止我們日常所見的測量,它猶如一座富饒的礦藏,潛藏著數百種令人大開眼界的測量知識——從日常烹飪中一撮鹽的量度(1/8茶匙),到浩瀚宇宙的秒差距(約3.26光年或31萬億千米),展現了測量世界的深度和廣度。本書作者克里斯托弗·約瑟夫(Christopher Joseph)是科普作家,專門研究科學和技術。

《量子糾纏》

[美]杰德·布羅迪 著,周曉青 譯,商務印書館 | 涵芬樓文化,2025年1月版

基于定域性和實在性為代表的常識觀念,我們會認為,無論我們觀察與否,物體有其自身屬性,而且對其中一個的觀察不會影響到另一個。但是量子糾纏這個概念打破了這一常識。在本書中,作者以輕松幽默的筆調,借助豐富有趣的假想實驗案例簡化了一些經典研究對量子糾纏問題的探討,涉及諸如定域實在論、貝爾不等式、偏振、時間膨脹等概念,將物理學家為理解量子糾纏而提出的諸種假說展現在讀者面前,從而幫助非專業讀者一窺理論量子物理之門徑。本書作者杰德·布羅迪(Jed Brody)是埃默里大學物理學高級講師,教授關于量子糾纏的跨學科課程。

《太陽、地球、生命的起源:改變地球早期生命史的14個大事件》

[法]米里埃爾·加爾戈 [法]埃爾韋·馬丁 [法]普里菲卡西翁·洛佩-加西亞等 著,冷偉 林巍 梁鵬等 譯,四川科學技術出版社 | 后浪,2025年3月版

作者們以追溯地球生命的起源為主線,將各學科領域近年來相關的研究成果整合在一起,從天體生物學視角重新審視了早期生命的起源這一古老的話題,按時間順序講述了使得地球孕育出生命的14個重大事件:太陽誕生、地球形成、晚期重轟擊、最早生命形式的出現……本書著者米里埃爾·加爾戈(Muriel Gargaud)是天體物理學家,就職于法國國家科學研究中心-波爾多第一大學天體物理實驗室;埃爾韋·馬丁(Hervé Martin)是地質學家,就職于法國克萊蒙費朗大學巖漿與火山實驗室;普里菲卡西翁·洛佩-加西亞(Purificación López-García)是生物學家,就職于法國國家科學研究中心-巴黎第十一大學系統進化與生態學實驗室;蒂埃里·蒙梅爾(Thierry Montmerle)就職于巴黎天體物理研究所;羅貝爾·帕斯卡爾(Robert Pascal)是化學家,就職于法國國家科學研究中心-蒙彼利埃大學。

《這才是好看的化學史》

[美]亞瑟·格林伯格 著,梁思思 譯,北京時代華文書局,2025年1月版

煉金術起源于將賤金屬轉化為貴金屬(“嬗變”)的一門實用學科,核心為尋找能使煉金術士把賤金屬變成黃金的賢者之石。17世紀早期,化學成為一門科學,其根源在于實用化學,如開采和提純金屬,以及使用草藥和金屬化合物治病。從18世紀末期開始,原子論、化合價、元素周期表相繼出現,化學成為一門系統的科學。伴隨著量子力學發展,化學上許多問題得以解決,化學進入了新的發展階段。這本書以圖文并茂的方式向讀者介紹了化學從煉金術到分子科學的過程,配有163幅珍貴的插圖。本書作者亞瑟·格林伯格曾任美國北卡羅來納大學夏洛特分校化學系教授和系主任,后任美國新罕布什爾大學化學教授、工程與物理科學學院院長。

《生命的時鐘:生物學入門探索指南》

劉銳 著,中信出版社,2025年1月版

2400年前,實證科學將正確的理論從原先愚昧的認識中解放出來,生物學由此萌芽。這本書帶你從公元前5世紀的生物學起源,一路狂奔到現代基因編輯的奇跡,涵蓋進化、發育、遺傳、基因、微生物、環境與人類等生物學核心主題,勾勒出一條清晰的生物學研究脈絡,幫助讀者構建起一個跨越兩千年,貫通生命科學史的知識體系。本書作者劉銳是中國科學技術大學科技史與科技考古系副教授,理學博士,主要從事進化生物學、遺傳學、分子生物學等生命科學史方向和科技傳播方向的研究。

《雕刻地球的生命:生物侵蝕的神奇故事》

[美]安東尼·馬丁 著,劉暢 譯,上海科技教育出版社,2024年12月版

本書帶領我們認識那些以挖掘、咀嚼和鉆孔等方式重塑地球的生命體。著名的科普作家、古生物學家安東尼·馬丁通過追蹤地衣、海綿、蠕蟲、蛤蜊、螺、章魚、藤壺、海膽、白蟻、甲蟲、魚類、恐龍、鱷魚、鳥類、大象乃至人類留下的痕跡,揭示了生物侵蝕如何隨著生命之樹的演化而擴展,成為生態系統運作的重要組成部分,并不斷重塑地球的面貌。本書作者安東尼·馬丁(Anthony Martin)是埃默里大學環境科學系教授,講授地質學、古生物學和環境科學課程長達30多年,研究專長為化石足跡學,即研究生物活動留下的現代和古代痕跡(包括足跡、鉆孔、洞穴等)的科學。

《在火星買房:太空移民計劃的可行性分析報告》

[美]凱利·韋納史密斯 [美]查克·韋納史密斯 著,王瑀 譚雯文 譯,北京聯合出版公司,2025年2月版

地球不太好。極端氣候,網絡罵戰,大國紛爭,人們似乎已經受夠了這個地球,每天都在想盡各種辦法逃離。帶著地球一起流浪或許在科幻片才能看到,然而火星移民計劃早就被“馬斯克們”提上了日程,這個計劃真的可以實現嗎?最初,本書作者和大部分“樂觀且無知的地球人”一樣帶著對太空移民的美好暢想開始了關于該計劃的研究,隨著研究深入卻發現需要解決的問題越來越多:宜居環境分析、后代繁衍問題、太空國家建立……人類對解決這些問題所需的知識遠遠不夠,而這些問題可能會在地球上引發新的沖突:在太空來月經了怎么辦?人類能在太空中生孩子嗎?女性移民太空后也要負責做家務……本書著者凱利·韋納史密斯是美國寄生蟲學會副主席,萊斯大學生物科學系教師,她專注于寄生生物學研究,其成果在《國家地理》《自然》《科學》等國際權威雜志發表。

《秘密進化的主宰者》

[美]史蒂夫·布魯薩特 著,邢立達 來夢露 譯,浙江科學技術出版社 | 湛廬文化,2025年1月版

哺乳動物的進化密碼,全都藏在化石里。從古老的嚙齒動物和猴子穿越非洲到南美洲的發現,到鯨有肚臍和大象能認出自己在鏡子里的事實。本書生動地講述了神秘的“化石獵人”追尋遠古生物蹤跡的真實故事,用先進的考古技術、科學的方法論,構筑哺乳動物的生命藍圖。毛發、敏銳的嗅覺和聽覺、發達的大腦和敏捷的思維、快速的生長和溫血代謝、獨特的牙齒結構,以及母親通過乳腺喂養幼崽奶汁……本書作者史蒂夫·布魯薩特(Steve Brusatte)是美國哥倫比亞大學地球和環境科學博士,現任英國愛丁堡大學地球科學學院古生物學與進化學教授,領導脊椎動物古生物學研究小組。

《怎樣觀察一只鳥》

[美]克萊爾·沃克·萊斯利 著,張率 譯,湖南科學技術出版社 | 中國國家地理·圖書,2025年2月版

作者用標志性的自然筆記插畫向讀者展示了識別鳥類的關鍵線索,從喙和爪子的形狀,到羽毛的顏色、飛行模式和行為特征等。她給出簡單的提示,鼓勵讀者仔細觀察:鳥兒在哪里?什么時候出現?如何移動或進食?她還教讀者怎樣畫鳥,怎樣選擇設備。她告訴讀者,觀鳥這件事隨時隨地都可以進行,可以在喂食器旁、公園、郊外、自然保護區,也可以在等紅綠燈的街口和人來人往的停車場。本書著者克萊爾·沃克·萊斯利是美國著名博物學家、自然教育家、藝術家、作家。

《鳥類啟示錄:一部文化史》

[美]博里亞·薩克斯 著,陳盛 譯,上海教育出版社 | 萬鏡MirrorForest,2025年3月版

每個人的一生中,或多或少都有過這樣的時刻:你凝視一只鳥,目光隨著它盤旋、搖曳、飛升、俯沖,一時間覺得無比自由,人與動物之間的界限開始消弭,盡管只有片刻。作者將這樣的共鳴時刻命名為“鳥的啟示”,事實上這樣的共鳴古已有之,無形中塑造了人類的自我身份認同和人類文化。在這本書中,作者將鳥類學、繪畫、雕塑、歷史故事、民間傳說、文學、詩歌巧妙編織,描摹了人鳥之間這種神秘的精神親密關系。就像鳥兒用細枝、紗、蛛網、毛皮搭建了一個結構精美的巢,這是一個人類文明與大自然命運交錯、共生的迷人世界。本書作者博里亞·薩克斯是神奇動物深度研究者、擁有思想史博士學位的博物學家。

《極北森林:移動的林木線》

[英]本·羅倫斯 著,王晨 譯,海峽書局 | 未讀,2025年2月版

“林木線”是生態學、環境學及地理學中的概念。它顯示了樹的生長極限。在過去五十年里,全球北方森林一直在向北遷移。英國知名非虛構作家本·羅倫斯在2018到2020年間,穿越加拿大、西伯利亞、挪威、格陵蘭島和阿拉斯加,具體追蹤了六種能夠經受高緯度嚴寒的樹種。他還與生態學家和博物學家交談,拜訪當地居民,觀察樹木,討論巨大的環境變化。本·羅倫斯(Ben Rawlence)是調查記者,關注自然、環境問題,曾為《衛報》《倫敦書評》《紐約時報書評》《紐約客》和許多其他出版物撰稿。

《花朵與探險2:瑪麗安娜·諾斯的旅行回憶》

[英]瑪麗安娜·諾斯 著,余天一 譯,中信出版社 | 中國國家地理·圖書,2025年1月版

本書作為《花朵與探險:瑪麗安娜·諾斯的藝術世界》的續篇,收錄了諾斯畫廊中剩余的400余幅珍貴畫作(包括大量旅行風景、風土人情的記錄),兩本組成了一座完整的諾斯畫廊。全書搭配近3萬字游記,用第一視角記錄了瑪麗安娜·諾斯的全球探險經歷和植物發現之旅,她環游世界六大洲,用細膩而豐富的筆觸,為我們探索、描繪了自然的神奇與壯麗,更用她的作品激發了人們對世界的好奇與熱愛,教育了一代又一代人去探索、珍視這個多彩多姿的地球家園。本書著者瑪麗安娜·諾斯(Marianne North,1830—1890)是英國維多利亞時期博物學家及植物畫家。

《請和門外的花坐一會兒》

[日]田中修 著,袁月 譯,機械工業出版社,2025年1月版

本書探索了植物世界的奇妙奧秘,揭示了它們獨特的生存策略、多彩的顏色、迷人的氣味、多樣的味道以及強大的保護機制。同時,本書還探討了植物與人類生活的緊密聯系,展示了植物在維持生態平衡、促進人類健康等方面所起到的重要作用。本書作者田中修是農學博士,專長為植物生理學,現任日本甲南大學特別客座教授。

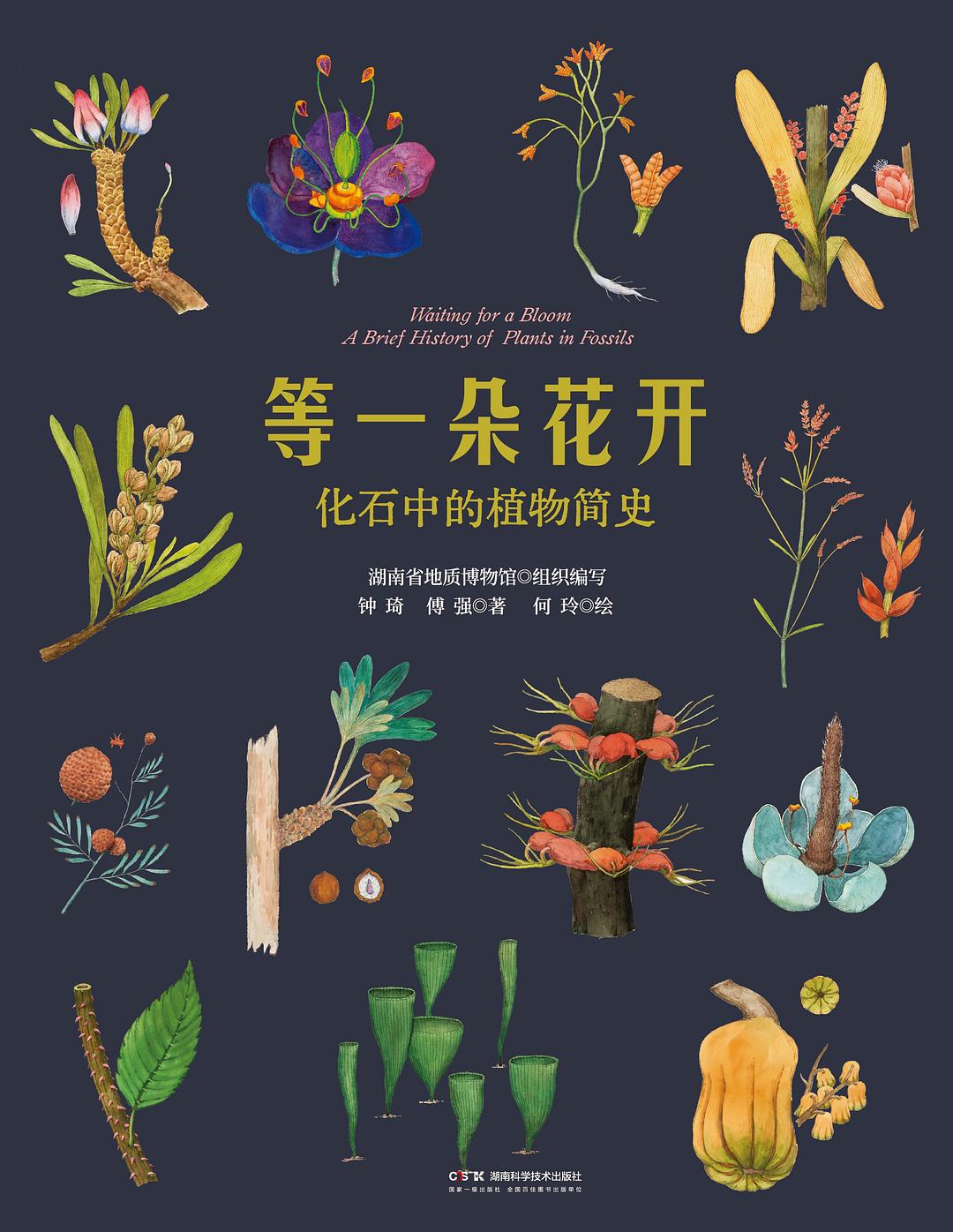

《等一朵花開:化石中的植物簡史》

鐘琦 傅強 著,何玲 繪,湖南科學技術出版社,2025年2月版

地球上最早的植物是什么?從植物出現,到地球上第一朵花開,需要多少億年?在這漫長的時間里,又有多少種植物在地球上消失?本書精選中國古植物學研究者發現的一系列重要植物化石,并根據化石復原圖進行藝術性繪制,以時間為線索,展現了億萬年來植物演化的歷程。本書著者鐘琦是湖南省地質博物館副館長,副研究館員、高級科普師;傅強是中國科學院南京地質古生物研究所研究員,研究所科學傳播中心副主任,中國科學院大學南京學院任課教師,江蘇省古生物學會副理事長。

《就在身邊的野草》

[日]稻垣榮洋 著,[日]三上修 繪,劉冰夷 譯,貴州人民出版社 | 輕讀文庫,2025年1月版

那些在田間地頭、路邊荒野默默生長的野草、野花,其實是大自然中最不平凡、卻又最容易被忽視的英雄。日本著名生物學家稻垣榮洋和插畫大師三上修,精心挑選了50種常見的花草,通過一系列優美的短文與精致的鋼筆素描,深入探討了它們在逆境中的生存策略和適應機制,講述了為什么價值斐然之物其實并不在遠方,就在我們腳下。本書著者稻垣榮洋是靜岡大學農學院教授,主攻雜草生態學,常寫作關于植物、昆蟲、動物等身邊生物的文章與書籍。

《植物會思考嗎?》

[西]帕科·卡爾沃 [英]納塔莉·勞倫斯 著,高天羽 譯,湖南科技出版社 | 博集天卷,2025年1月版

植物具有驚人的能力:它們可以相互交流、操縱其他物種,并以復雜的方式移動。而且,盡管植物可能沒有大腦,但它們的內部運作顯示它們擁有一種與我們體內的神經網絡類似的系統。植物可以學習和記憶,擁有靈活、具有前瞻性和目標導向的行事智慧。在這本書中,作者為人們提供了一個全新的視角。植物能從經驗中學習;植物具有社會智能;它們會決定在哪里投資生長,它們的個體偏好也各不相同——植物有個性。本書著者帕科·卡爾沃(Paco Calvo)是知名認知科學家和生物學哲學家,現為西班牙穆爾西亞大學教授。

《DK地圖上的人類史:我們從哪里來》

英國DK公司 著,歐陽瑾 宋和坤 譯,中信出版社,2024年1月版

這部書由DK公司與專業學者團隊合作,通過大量制作精美的地圖與從世界各大博物館搜尋的珍藏圖片,將人類的足跡與文明的擴展直觀地呈現出來。我們來自何方,我們的先祖是如何跨越茫茫的草原和無際的大海散居世界各地的?我們的文明如何為其他文明染上色彩,其他文明又如何被我們融合為自己的一部分?科技如何從一地傳播到世界的另一端?財富如何在全球流動?

《技術與文明》

[美]劉易斯·芒福德 著,林華 譯,中信出版社 | 見識城邦,2025年1月版

這本書以10世紀的發明創造為起點穩步向前,以始技術階段、古技術階段和新技術階段為三個節點,記敘了藝術、工藝、科學、工程學、哲學、金融、商業等各個領域的千年技術進步史。在這一千年間,西方文明的物質基礎和文化形式因機器的發展而發生了深刻變化。這是如何發生的?在哪里發生的?推動環境和生活常規發生巨大轉變的主要動機是什么?想達到什么目的?用了哪些手段和方法?過程中出現了哪些未曾預料的價值?本書作者劉易斯·芒福德(Lewis Mumford)是美國著名城市理論家、社會哲學家、技術思想家。

《從“開膛手”到“雙螺旋”》

[美]梅耶·弗里德曼 [美]杰拉爾德·弗里德蘭 著,劉盼 譯,天津科學技術出版社 | 未讀,2025年1月版

本書講述了人體解剖、血液循環、微生物學、疫苗、麻醉劑、X射線、組織培養、膽固醇、抗生素和DNA結構,10項對醫學影響最為深遠的偉大發現,縱覽500年醫學發展脈絡,還原天才科學家的真實人生。本書作者梅耶·弗里德曼是美國心臟病專家,提出了性格與心臟病患病率存在關聯性,為痛風和膽固醇的研究做出了重要發現,對血管造影技術的發明也有一定的貢獻;杰拉爾德·弗里德蘭是斯坦福大學醫學院放射學名譽教授、愛丁堡皇家內科醫學院院士,獲得斯坦福大學終身成就獎。

《中世紀醫學:奧秘與科學》

[英]托妮·芒特 著,吳彤 譯,上海社會科學院出版社,2025年2月版

對于我們這些擁有醫療保健、快速止痛和有效治療等現代觀念的人來說,“中世紀醫學”這個詞匯讓人不寒而栗。因為在那個時代,屠夫和劊子手往往比受過大學教育的醫學生更了解解剖學,甚至有些外科醫生還是理發師。再加上中世紀盛期黑死病等瘟疫的盛行,更是給身為現代人的我們留下了恐怖的印象。但事實上,中世紀醫學不僅會為普通病人提供飲食建議、養生之道等日常保養之法,還會為病重的患者做手術,并安排術后康復治療等服務。有趣的是,除了這些專業知識之外,部分醫者還相信獨角獸、龍和大象具有治療功效,認為星座可以預測未出生嬰兒的性別,還將這些內容應用到了自己的治療中。本書正是探索了中世紀醫學的各類療法,從科學嚴謹的到奇妙怪異的,從其“奧秘”與“科學”兩個方面探討中世紀人是如何治病和自救的。本書作者托妮·芒特(Toni Mount)是一位非虛構歷史作家,同時是一位教師。

《無“糖”革命:告別生活中的隱形糖》

[美]妮科爾·M. 阿韋娜 著,王諾拉 譯,北京聯合出版公司·聯合低音,2025年2月版

對于每一個渴望健康,希望減肥、健身、養膚的人來說,糖都是我們共同的“敵人”,它不僅會引起失眠、焦慮和皮膚問題,還可能使人陷入暴飲暴食,出現心理問題。那么如何正確戒糖?首先要告別無糖食品和飲料,因為它們可能會改變身體對糖的激素反應,從而加重我們對糖的依賴。科學戒糖要從飲食入手,作者為我們提出了實際的戒糖方案。本書著者妮科爾·M. 阿韋娜是普林斯頓大學心理學和神經科學博士,目前是紐約市西奈山伊坎醫學院神經科學助理教授和普林斯頓大學健康心理學客座教授。

《父產科:缺失的男性生殖健康科學》

[美]萊妮·阿爾梅林 著,陸小溦 譯,中國科學技術出版社 | 中科書院,2025年3月版

通過分析歷史文獻、媒體信息和定性訪談,作者向我們展示了今天的生殖文化是如何被塑造的。重視男性生殖健康不僅有可能改善其生活和子女的生活,而且有可能對性別平等產生更廣泛的影響。一個多世紀以來,醫學界在了解和治療女性生殖器官方面做出了巨大的努力。但直到最近,研究人員才開始提出一些基本問題:從流產到兒童疾病,男性的健康對生育結果有何影響?作者考察了關于男性生殖健康的發展史。從19世紀創立男科醫學專業的失敗,到當代研究父親影響的科學,人們一直缺乏對男性的關注。本書作者萊妮·阿爾梅林是耶魯大學社會學教授,研究興趣包括健康、醫學、性別、生殖、遺傳學、科學與技術、氣候變化等。

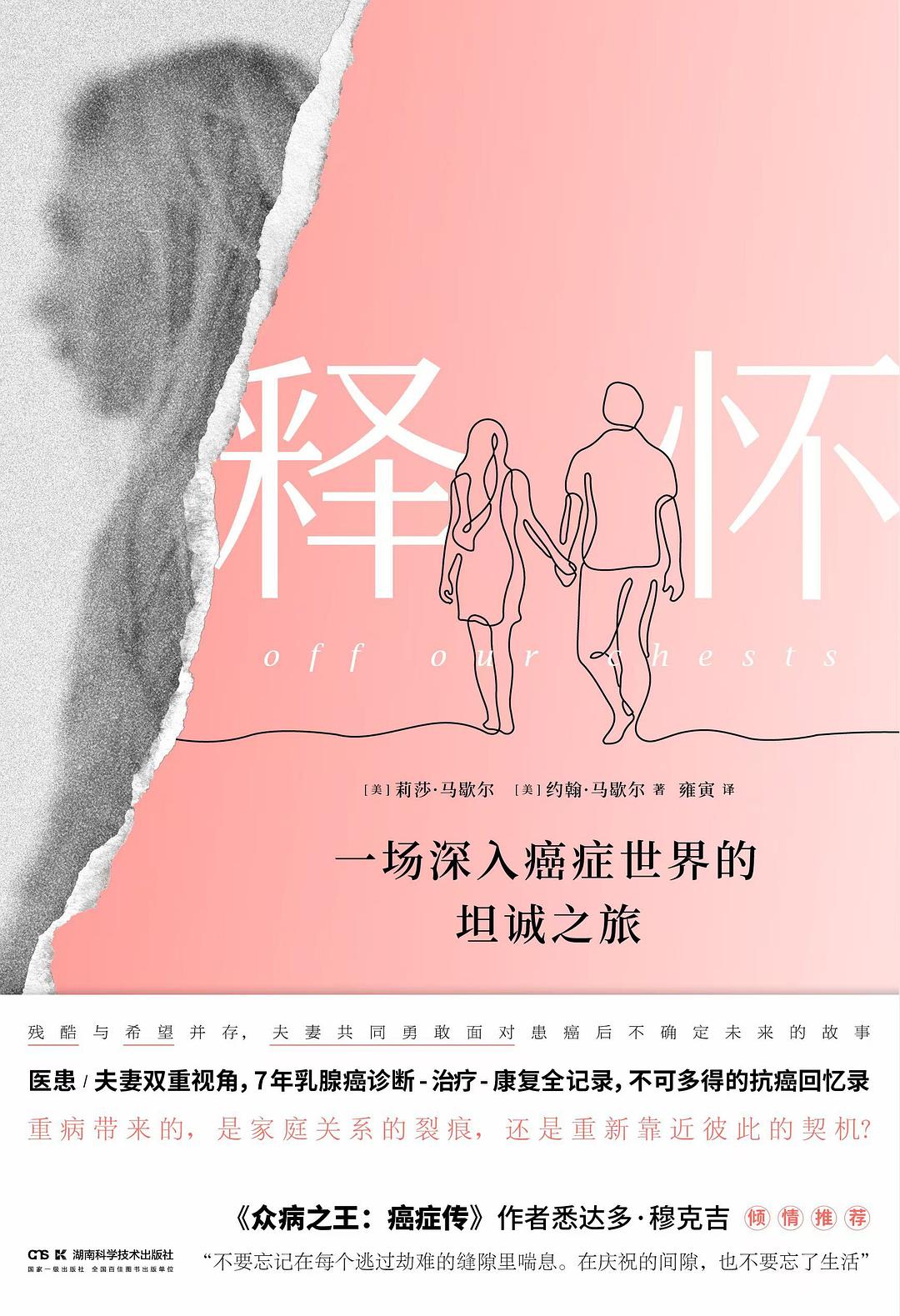

《釋懷:一場深入癌癥世界的坦誠之旅》

[美]莉莎·馬歇爾 [美]約翰·馬歇爾 著,雍寅 譯,湖南科學技術出版社,2024年12月版

這本書記錄了妻子莉莎和丈夫約翰在莉莎患乳腺癌期間的診斷、治療方面的經歷。本書以各章交替的口吻寫成:莉莎詳細描述了她的治療,她在整個治療過程中不得不做出的復雜決定(臨床試驗、雙乳切除術、接受化療、放療),以及感受自己作為兩個年幼孩子的母親可能面臨死亡的情感歷程。而丈夫約翰則在書中提供了關于癌癥護理和研究的內部視角,補充了對乳腺癌臨床手術、乳腺癌治療儀、臨床研究的必要性,癌癥護理的高成本,以及對腫瘤學的臨床和科學背景的淺顯解釋,也展示了一個具備專業醫學知識,卻在妻子患病期間依舊手足無措的照護者形象。本書作者莉莎·馬歇爾是一名律師,2005年退休后專職經營家庭,2006年被診斷出患有高風險的三陰性乳腺癌;約翰·馬歇爾是一名腫瘤醫學家,也是喬治敦大學的教授,他是國際公認的胃腸道癌和癌癥新療法開發方面的專家。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司