- +1

從社會學(xué)與建筑學(xué)的視野,看上海新千年之交的照片

【編者按】

攝影與城市及社會的互動,使上海成為一座不斷被觀看、被解讀、被再創(chuàng)造的城市,在中國城市逐漸邁入存量時代的當下,城市需要什么樣的建筑?新建筑與舊建筑的關(guān)系又將如何被詮釋?未來上海空間將形成何種空間結(jié)構(gòu)?我們需要怎么保存城市的文化記憶?2025年2月22日下午,講座“社會學(xué)與建筑學(xué)雙重視野解讀上海新千年之交”在上海民生現(xiàn)代美術(shù)館舉辦。講座特邀孫哲(社會學(xué)學(xué)者,上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟社會學(xué)系副教授)、孫昊德(清華大學(xué)建筑學(xué)學(xué)士、博士,現(xiàn)任上海交通大學(xué)設(shè)計學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師)、許海峰(上海市攝影家協(xié)會常務(wù)理事,澎湃新聞攝影總監(jiān))三位不同領(lǐng)域的學(xué)者與城市觀察者,以及顧錚(策展人,攝影師,評論家,復(fù)旦?學(xué)新聞學(xué)院教授),從社會學(xué)、建筑學(xué)與攝影藝術(shù)的交匯視角,解碼上海新千年之交的復(fù)雜圖景,思考現(xiàn)代都市在快速發(fā)展中的身份流動與歷史沉淀,為人們提供更多的觀察與思考樣本。本次由上海民生現(xiàn)代美術(shù)館舉辦的講座,也是繼去年12月24日“上海:攝影之都 1910年代—2020年代”展覽的后續(xù)系列活動。

2025年2月22日,講座“社會學(xué)與建筑學(xué)雙重視野解讀上海新千年之交”現(xiàn)場,顧錚正在發(fā)言,圖中從左至右依次為:許海峰、孫昊德、孫哲、顧錚。澎湃新聞記者 吳棟 圖

主持人顧錚先介紹了到場的三位來賓,在許海峰播放了自己三聯(lián)照片組成的視頻作品后,顧錚從民生美術(shù)館正在舉辦的展覽“上海:攝影之都1910年代-2020年代”引入,提及許海峰拍攝這些照片的背景:“他見證了上海在世紀之交令人印象深刻的變化,這些照片對經(jīng)歷過那個年代的人來說十分親切,它既是懷舊的,也是重要的視覺文獻。”顧錚描述道。隨后,他強調(diào)起了照片的特性,認為它鮮活地把一種空間環(huán)境和關(guān)系呈現(xiàn)出來,這是文字記錄所不具備的。

在開始講述自己的照片前,許海峰首先提及了雍和與陸元敏兩位前輩對他攝影的影響:“雍和能在不受控制的現(xiàn)實里提取要素,經(jīng)營好畫面的瞬間性,這是新聞攝影的難點;而陸元敏,就像顧錚老師曾經(jīng)寫過的那樣,‘經(jīng)過他的眼光掃視的物體會變得神秘起來。’”本次展覽恰好他的作品夾在兩位攝影師中間,感覺被二位大師呵護。之后,他分享了自己近期的拍攝,內(nèi)容關(guān)于凌晨在松江新橋鎮(zhèn)見到的大齡工人凌晨路邊找工作的場景。許海峰長期游走在新聞和紀實攝影兩端,他說自己一直抱著一個新聞人的希望,固然新聞?wù)掌墙o大眾看的,也希望新聞人的照片和文字能夠把聲音傳遞給有影響力的人、團體和機構(gòu)。接著,他回到自己于2002年2月1日拍攝的一張黃浦江邊建筑爆破的照片,這張照片標志著上海市政府開始對黃浦江兩岸進行深度開發(fā)的開始,這張照片同時引起了孫昊德的興趣。

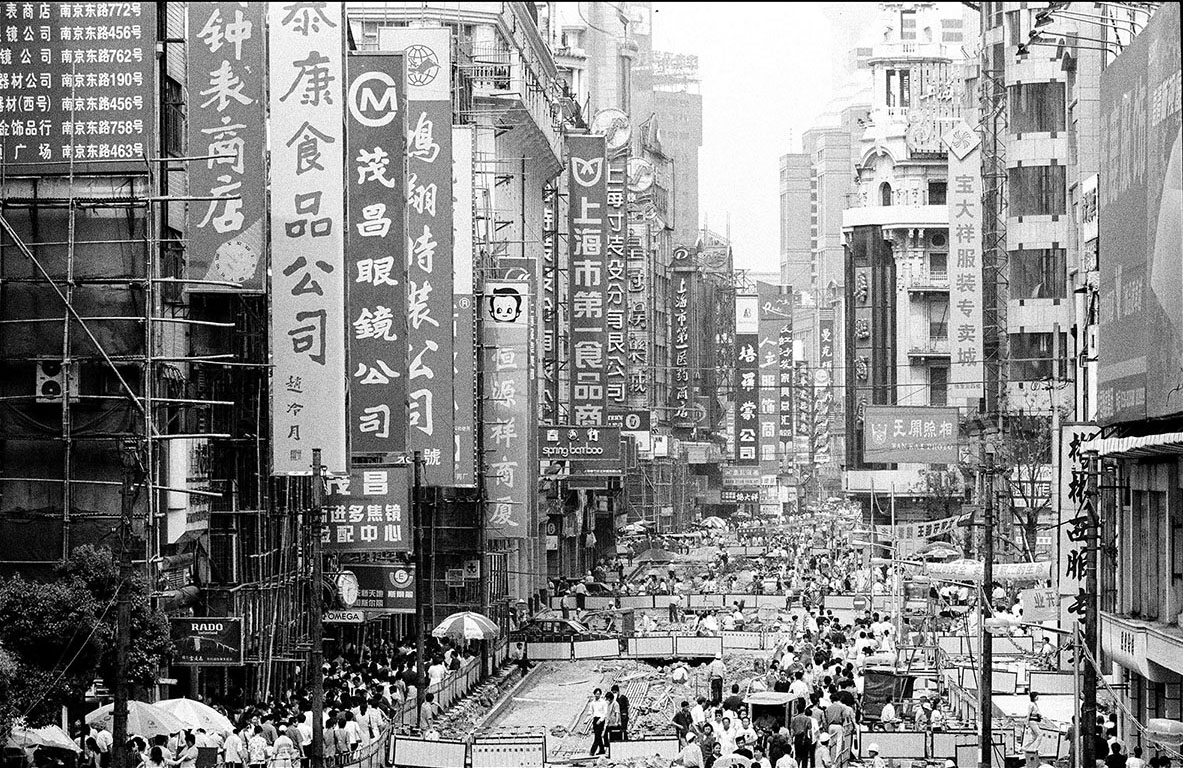

許海峰,世紀之交的上海表情,1994-2005年

許海峰,世紀之交的上海表情,1994-2005年

許海峰,世紀之交的上海表情,1994-2005年

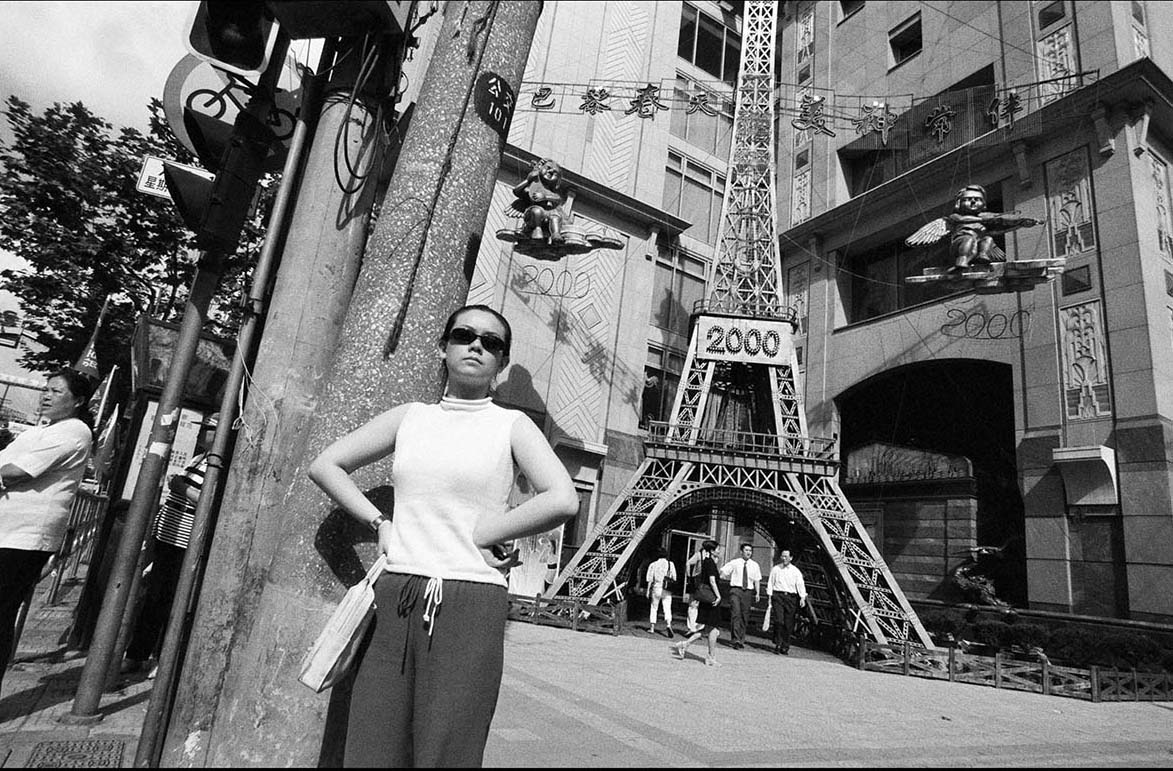

在孫昊德眼里,許海峰的這張照片給他帶來一種觀看“反向的”蔡國強煙花般的體驗,其中所涉及的“建筑與廢墟”的轉(zhuǎn)化也是他感興趣的話題之一。孫昊德從建筑學(xué)史上的一張重要照片(1972年7月15日,一位攝影師拍下了美國圣路易斯一座現(xiàn)代主義住宅區(qū)建筑的爆破,這張照片后來成為建筑理論家查爾斯·詹克斯斷言現(xiàn)代主義建筑已死的標志。)講起,展開關(guān)于影像和它背后城市發(fā)展驅(qū)動力關(guān)系的探討,他分享并回溯了上海現(xiàn)代化建設(shè)里透過攝影所記錄下來的建筑,強調(diào)攝影在記錄建筑過程中所扮演的重要角色。陳傳霖、金石聲、郭博、陸元敏、陸杰和許海峰等攝影家的照片給他的工作帶來了幫助。“在我看來,對于城市場域來說,每個攝影師的作品其實都反映了驅(qū)動城市變化發(fā)展的一種內(nèi)在機制,這種機制在過去的建筑學(xué)里往往不受重視,但它們實際都能被深挖出價值。”孫昊德說。他以許海峰拍攝于2000年的一張照片舉例。畫面里,一名女子戴著墨鏡,站在巴黎春天商場前,背后是搭建的一座埃菲爾鐵塔模型。“它傳遞了當時百姓對于美好生活樸素的向往。在世紀之交的上海,它很流行,那是一個充滿奇觀的年代,當然現(xiàn)在,我們追求更多具有真實中國文化性的東西。”孫昊德說。

李·巴特曼,“普魯伊特-伊戈”住宅樓爆破記錄,1972。圖片來源:蓋蒂中心“生活圖像”系列展

金石聲,百老匯大廈(今上海大廈)與外白渡橋,1934

郭博,南市區(qū)楊家柵街某弄,1980s

陸元敏,拆除工廠以建設(shè)新建筑,1997

陸杰,建造中的上海華亭賓館,1985

許海峰,世紀之交的上海表情,1994-2005年

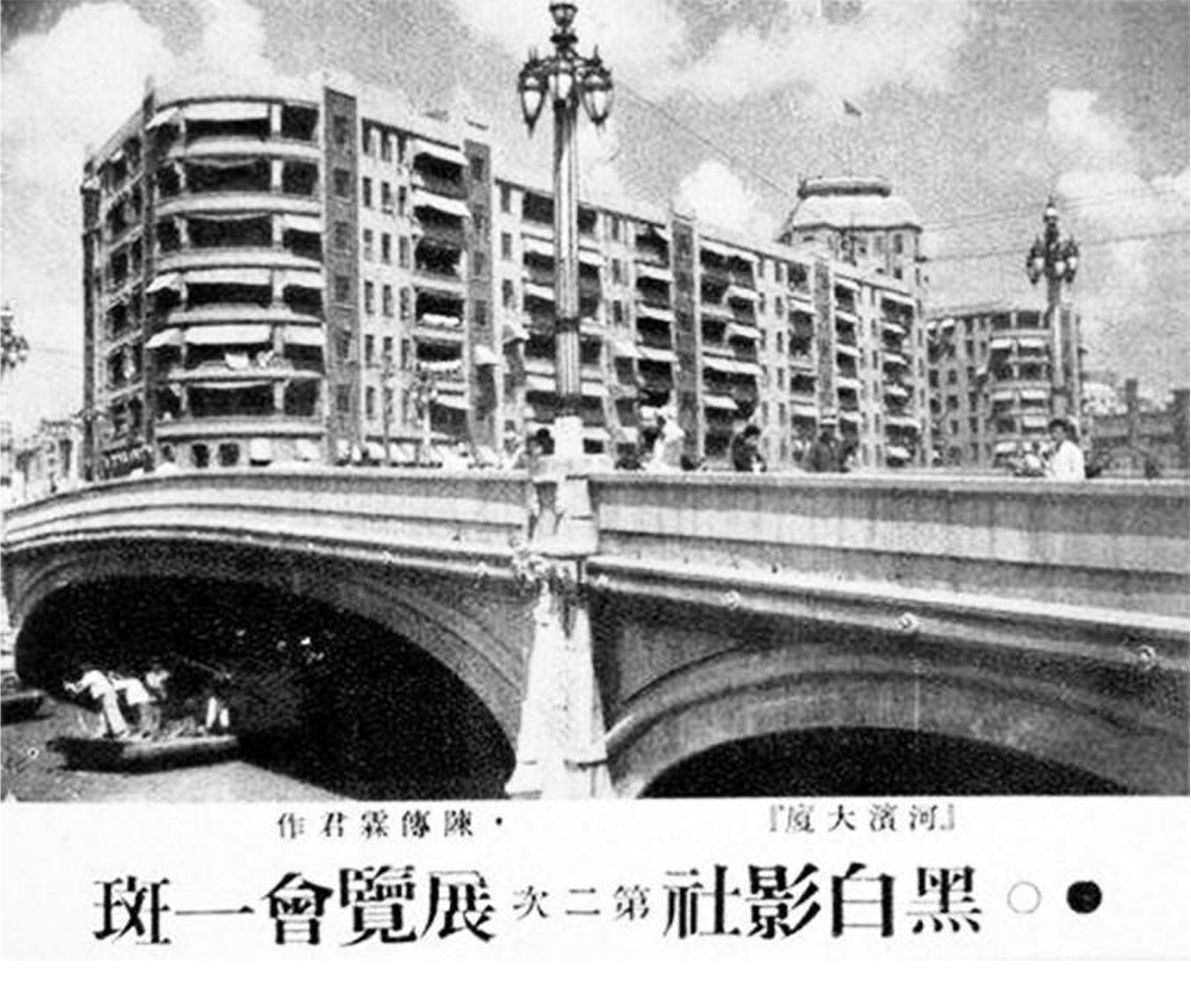

顧錚教授也十分看重攝影在記錄建筑新舊交替過程中所發(fā)揮的作用,認為只有“竣工照”是不夠的。孫昊德分享內(nèi)容中的一張照片吸引了顧錚的注意,那張照片由陳傳霖所拍,記錄了上世紀30年代河濱大樓與蘇州河交匯處的一個場景。顧錚提到畫面左下角納入的搖櫓船工,稱“這些人物的有無”對于定義當時上海的現(xiàn)代性至關(guān)重要,此外,小船上人物剛從橋底陰影里出現(xiàn)被陽光照到的瞬間也在圖像心理層面影響了照片的解讀,兼顧了記錄性和攝影美學(xué)。

陳傳霖,河濱大樓,1930s

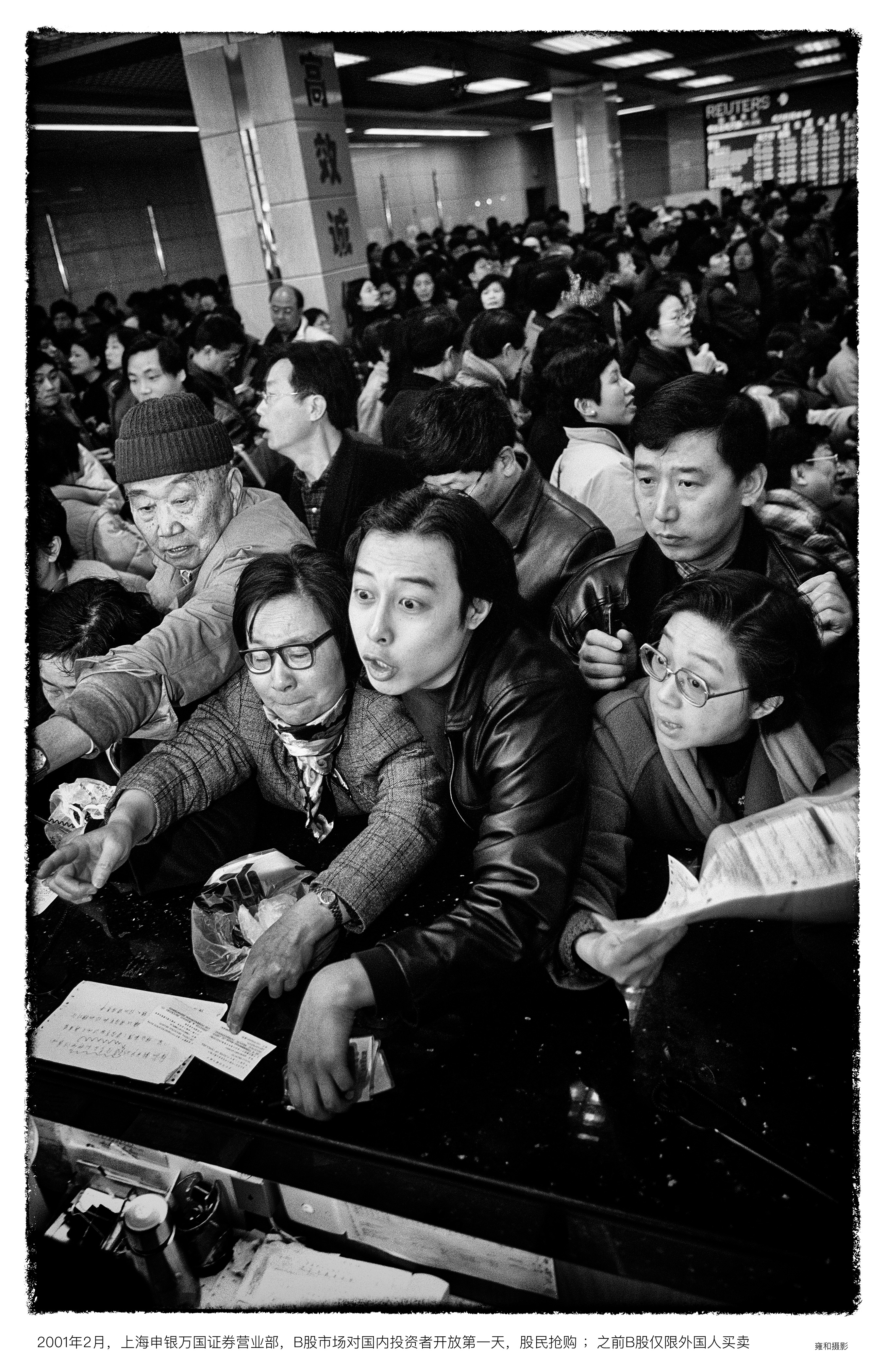

孫哲以“上海:攝影之都1910年代-2020年代”整個展覽作為觀察樣本,梳理了幾個關(guān)鍵詞來看待展覽作品中的社會學(xué)意義。如“懸空的世界”里,他羅列出展覽里出現(xiàn)的許多充滿想象力的懸空意象,稱“上海讓人感覺可以把各種東西放在天上,城市帶給人巨大的想象空間”。而“變遷中的人群”中,孫哲看到了金石聲照片里跳水人散發(fā)的自信,雍和拍的“股瘋”時間里人的亢奮,以及許海峰一張拍攝于公交車車廂內(nèi)照片中攝影師和被觀看對象互看的緊張感。“大都會”的照片帶給他聯(lián)想,從列維·海因拍攝的帝國大廈里出現(xiàn)的工人與建筑的關(guān)系,布列松對巴黎大都會的視覺表達,荒木經(jīng)惟照片里地產(chǎn)、汽車和行人的共存,都能見到城市與人的關(guān)系。孫哲還提到上海90后攝影師徐昕的照片,認為“他把上海作為金融城的一面展現(xiàn)了出來,土地即是資產(chǎn)模樣和堆積的象征,攝影師有著對空間的自覺和決斷”。

周裕隆,愛多亞路的天空,2021年

金石聲,同濟大學(xué)學(xué)生跳水,1933年

雍和,上海申銀萬國證券營業(yè)部B股市場對國內(nèi)投資者開放第一天,2001年2月

許海峰,世紀之交的上海表情,1994-2005年

劉易斯·海因,在帝國大廈頂?shù)奈绮停?932年。圖片來源網(wǎng)絡(luò)

徐昕,《大都會》系列之一,2020

分享結(jié)束后,在場的一位觀眾鄭修寧女士應(yīng)邀講述了“上海:攝影之都1910年代-2020年代”展出作品的攝影家之一——郭博先生生活中的一些軼事,“我最佩服郭博先生的一點是:他有一個小相機,隨身帶著,拍了很多照片。”鄭女士曾是郭博先生在上海市民用建筑設(shè)計院工作時的同事,她說:“上世紀90年代,隨著改革開放,我們的活一下子變得很多,但眼里留下來的很少,很遺憾沒有留下照片,所以也謝謝許海峰老師和許多參加展覽的攝影師們,留下了這些。”鄭女士笑稱,“一張浦江兩岸爆破照片就把我在浦西(參與設(shè)計)的‘良友大廈’和浦東(參與設(shè)計)的‘油脂三廠’辦公樓都炸了,但看到照片很感動!”

2025年2月22日,講座“社會學(xué)與建筑學(xué)雙重視野解讀上海新千年之交”現(xiàn)場,觀眾鄭女士講述關(guān)于攝影家郭博的故事。澎湃新聞記者 吳棟 圖

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司