- +1

專訪蘇智良:上海的抗戰史,維度廣闊豐富

蘇智良,1956年6月出生,1979年10月加入中國共產黨。

在他的名字前,掛著一長串職務和頭銜:上海師范大學教授、博導,教育部人文社會科學重點研究基地上海師范大學都市文化研究中心主任、中國“慰安婦”問題研究中心主任,上海市文史研究館館員、上海抗戰研究會會長、中國城市史研究會副會長,獲得國務院政府特殊津貼的專家、國家課程思政教學名師、全國優秀教師、上海市高校首屆名師、上海市教書育人楷模……對于這些身份和名譽,蘇智良坦言:“我就是個做學問的人。”

在蘇智良教授位于上師大徐匯校區的辦公室里,塞滿了書。書柜、書桌、沙發、茶幾,連地上也堆著各種歷史書籍和期刊雜志。他面容清雋,少見古稀之年的滄桑,但從事上海史的研究與教學已歷40余年。

2015年蘇智良教授在文匯講壇演講。

17歲,蘇智良作為知青在江西婺源插隊,是1978年恢復高考的第二批考生。“十一屆三中全會還沒開,我就考上了華東師大。學歷史,是當時國家剛經歷劇變,我渴望了解更多歷史。”

蘇智良在上海社會史、城市史等方面都頗有造詣,上海抗戰史更是他擅長的研究領域。有人覺得抗戰史是相對小眾的研究方向,但在蘇教授眼中卻不這么認為,“要知道抗日戰爭是中國近現代歷史非常重要的一段。中國共產黨因為抗戰得以浴火重生,也是我們國家崛起和中華民族偉大復興的轉折點。”

一封信,讓四行倉庫變成國家級抗戰紀念館

今年(2025年)是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。關于上海的抗戰,最為大家熟知的就是“淞滬會戰”,同時近年來“四行倉庫”也因為電影《八佰》成為人們熱衷參觀打卡的抗戰地。蘇智良就從“淞滬會戰”和“四行倉庫”這兩個上海抗戰的標簽詞匯講起上海抗戰史。

“首先,淞滬會戰有兩次。第一次又稱一·二八淞滬抗戰,是九一八事變之后,日本為了轉移國際視線,并圖謀侵占中國東部沿海富庶區域,而在1932年1月28日蓄意發動的侵略事件。當時第十九路軍和第五軍在閘北、江灣、吳淞、瀏河等地帶與日軍展開多次戰役,迫使日軍先后四次更換主帥,死傷近萬人,5月雙方簽署了停戰協定。第一次淞滬會戰規模相對較小。”

“第二次淞滬會戰就是1937年8月13日爆發的著名的八·一三戰役。這是整個中日戰爭中進行的規模最大、戰斗最慘烈的一場戰役。從整個二戰來看,八·一三淞滬會戰也是第一個百萬人級的大戰。當時中國投入兵力70多萬,傷亡20萬余人,日軍投入兵力30多萬,傷亡5萬余人。這次淞滬會戰,使日軍被迫轉移戰略主攻方向,也粉碎了日本‘三個月滅亡中國’的計劃。”

2015年8月,上海四行倉庫抗戰紀念館被國務院公布為國家級抗戰紀念設施。

四行倉庫保衛戰便是第二次淞滬會戰中知名度最高的一戰。蘇智良說:“中國軍隊10月26日從閘北退出,只留了謝晉元率領一個營堅守四行倉庫,名義是八百人,實際只有420人。從戰略角度來看,保衛戰帶來的影響不大,但是中外媒體向全世界進行現場戰事廣播,英勇抗戰壯舉贏得了國際社會的同情與支持。”如今,四行倉庫作為抗戰歷史遺跡,已經成為了一座國家級的紀念館,矗立在蘇州河北岸。殊不知,它的建成正來自蘇教授的推動。2014年,蘇智良寫信給上海市委主要領導,希望把四行倉庫建成一個抗戰紀念館。當時領導批復了200多字。第二年的8月13日,一座國家級的抗戰紀念館建成了。

希望饒家駒被拍成電影

關于上海的抗戰史就這些嗎?抗戰是不是就只是打仗?蘇智良的講述把上海抗戰史放到了更廣的維度。

“難民保護、慈善救助算不算抗戰歷史的一部分?孤島時期及完全淪陷后的抗日救亡運動,算不算抗戰歷史的一部分?”蘇教授特別提到了當時上海在保護平民中發揮的重要作用。“上海是二戰中難民最多的城市,也是救助難民最出色的城市。戰時保護平民是上海貢獻給世界的第一個‘上海模式’。”

在納粹大舉迫害猶太人的時候,全世界只有上海對猶太難民敞開大門,上海抗戰期間總共庇護過3萬多猶太難民,這是被外界熟知的一段歷史。但更鮮為人知的一段歷史則是近兩年學術界開始研究的“南市安全區”。“這是由法國天主教饒家駒神父(Jacquinot)倡導建立,其位置為南市舊城廂北部,占舊城廂三分之一面積。難民區最多時約有130個收容所,保護難民總數超過30萬人。”

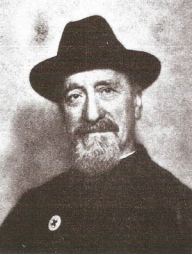

法國天主教饒家駒神父,他創立的上海“南市安全區”,拯救難民人數超過30萬人。

蘇智良說這位比德國商人拉貝更早挽救無數中國人生命的法國人,一直知者寥寥。他首創了一種保護平民安全區模式,即在戰爭期間不僅要保護交戰雙方的傷員,而且要保護戰區平民,是《拉貝日記》主人翁約翰·拉貝學習的母版。最重要的是,這一“上海模式”直接被寫入1949年的《日內瓦第四公約》,從此成為國際法的一部分。蘇智良拿出自己主編的《饒家駒與戰時難民保護》法文版一書,指著他的照片反復說了幾次,“這是個英俊的老頭”。他還希望未來饒家駒這個角色和上海安全區的故事被拍成電影。

“我還是個館長,苦難的歷史更需要記錄!”

2016年,蘇智良教授被聘為南京利濟巷慰安所舊址陳列館首任館長,這是亞洲最大的“慰安婦”主題紀念館。

1999年2月,蘇智良教授撰就了我國第一部全面探討中國婦女受辱的專著——《慰安婦研究》,被譽為中國“慰安婦”問題研究第一人。潛心研究“慰安婦”問題,源于一次他與日本教授的偶然交流。1992年3月,36歲的蘇智良在日本東京大學擔任客座研究員,一次學者間交流時一位日本教授向他求證,“日軍第一家‘慰安所’在上海”這個說法是否真實,這個問題讓蘇智良吃了一驚。“我研究上海史也有十年了,卻從未聽說過。”當時的蘇智良暗下決心,要把這個問題搞清楚,從此,就開始了他30多年的漫漫研究之路。

1997年,蘇智良教授、陳麗菲教授在崇明島探望日軍“慰安婦”制度受害幸存者陸秀珍老人。

“慰安婦制度與上海有特別的關系。”蘇智良說,“上海曾經是日本第三艦隊的駐扎地,日軍考慮為其海軍陸戰隊提供所謂‘可控安全’的性服務。1932年1月,第一批慰安所在上海虹口建成;1932年3月,岡村寧次主導的陸軍在寶山建立慰安所;從1932年1月到1945年8月,上海確認有181個慰安所,是亞洲范圍最多的。”

三年的南京館長聘期滿后,蘇智良依然在“慰安婦”問題研究上探索耕耘。“我還是個館長。”比起采訪開始,蘇智良這次特別強調了他的館長身份。

上海師范大學校園內的中國“慰安婦”歷史博物館,訴說著20萬中國受害婦女的血淚。

就在上師大文苑樓2樓,也就是蘇教授辦公室的樓下,低調隱藏著一座中國“慰安婦”歷史博物館,他目前還兼任該博物館的館長。這里收藏著慰安所遺址中的各類遺物、研究者捐獻的相關文物,以及各地受害者的公證書、證言、照片、調查視頻等,這里也展示著蘇智良30多年來的研究成果。尋找“慰安婦”證據的艱難,超出大家的想象,蘇智良吃過很多閉門羹,但堅持調查,是為了拒絕遺忘。“苦難的歷史更需要記錄,也需要記憶!”蘇智良堅定地說。

據悉,為了迎接抗日戰爭勝利80周年,今年上海的淞滬抗戰紀念館將主辦一場主題為“戰后審判與世界和平”的特展。身為上海抗戰研究會會長,蘇智良參與了這次特展的策劃和編審。“圖文資料準備好了,展陳設計也基本好了,大約1000平米。”

2024年10月,蘇智良與上海市委外辦談會明先生、淞滬抗戰紀念館館長孔祥俊和上海對外友協袁智楓副處長在交流。

為何這次紀念館的抗戰主題是“戰后審判”?“眾所周知,抗日戰爭是百年近代史上中國唯一完全勝利的反侵略戰爭。抗戰勝利的標志性事件之一,就是中國參與了戰后清算日本侵略戰爭罪行的東京審判及其他一系列審判。所以,戰后審判也是抗戰歷史的重要組成部分。”蘇智良說。

另外,蘇教授還給出了一個有價值的信息。“上海是參與東京審判的中國法官、檢察官的主要派出地。中國代表團共17人,其中12位在上海成長為專業人士,11位是東吳大學法學院畢業。他們都是當時中國頂尖的法學家,具有良好的法學基礎和外語能力,多在上海擔任法官、檢察官或法學教授。”所以,在蘇智良眼里,上海的抗戰史,維度是非常廣闊豐富的,上海是抗日救亡運動的發祥地,國共第二次合作的談判地,抗戰文學、抗戰音樂、抗戰戲劇的誕生地,上海也是敵我情報戰的主戰場,值得研究和發掘的歷史還有很多很多……

(本文圖片均為蘇智良教授提供)

本文首發于東方網,澎湃新聞經授權轉載。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司