- +1

建筑師德·盧基所在的“房間”:純粹的實驗,點燃好奇心

70多歲的米歇爾·德·盧基(Michele De Lucchi)是建筑師、設計師、藝術家。20多歲時,他成為意大利孟菲斯學派的創始人之一,他設計了不少建筑作品,包括格魯吉亞和平橋、米蘭世博館入口處的零號館等。近年來,他專注于“地球站”項目,對未來的建筑進行展望。

近日,德·盧基來到上海,在上海Fang Gallery舉辦了展覽“我所在的房間”(The Room I'm In),以繪畫與雕塑作品展示了他對建筑的思考。同時,他前往了杭州中國美術學院,舉辦了一場名為“方程式”的講座,梳理了他在建筑和設計領域中的作品及創作理念,并講述了如何培養一種有意識和可持續的思維和建筑方式。

在激進和實驗性建筑時期

德·盧基于1951年出生于意大利,畢業于佛羅倫薩建筑專業。在激進和實驗性建筑時期,他是Cavart前衛建筑團體和孟菲斯(Memphis)等運動的杰出人物。

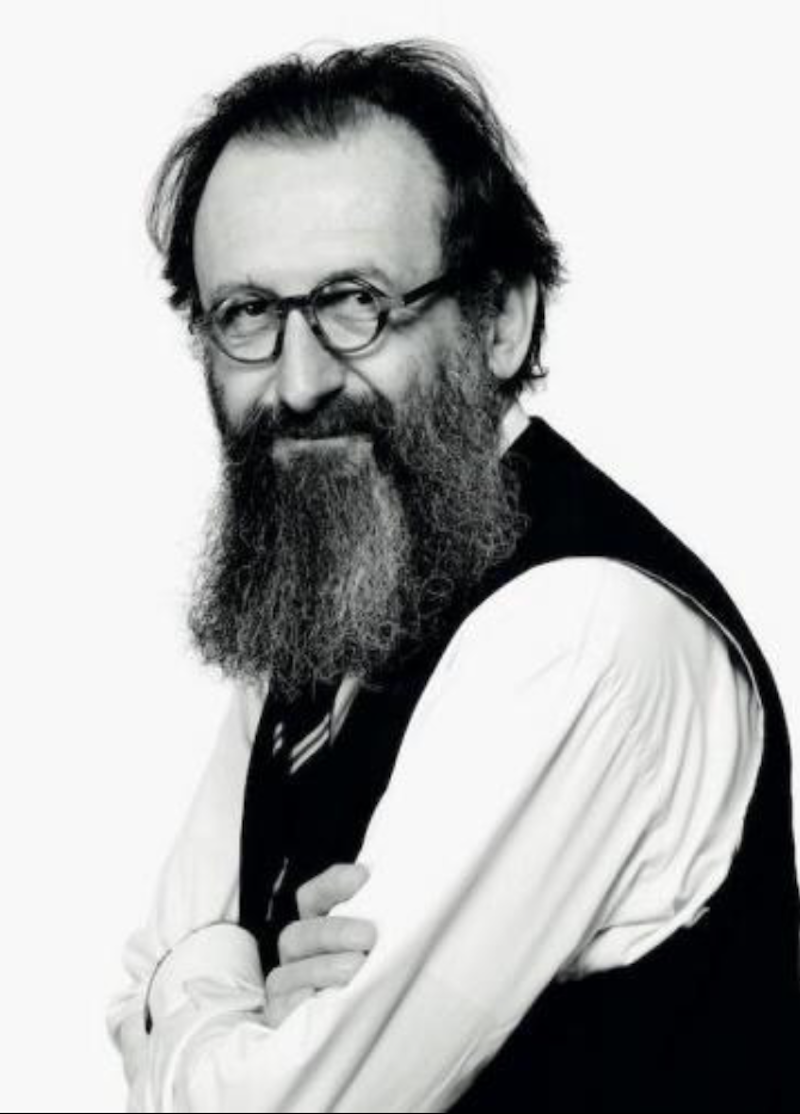

米歇爾·德·盧基

他戴著圓框眼鏡,一大把絡腮胡,對于這位在多個領域內都有建樹的設計師來說,其自身的形象就是第一個設計項目。他說:“很多人可能都知道的,我是雙胞胎。我留著胡子是為了和我的孿生兄弟區別開來。當然,他會刮胡子,而我留胡子正是為了和他不同,為了能被認出。我總是說這胡子是我的第一個設計項目,因為這是一個身份項目,以此能夠區分自己,做自己。”

德·盧基的母親來自維琴察,父親來自帕多瓦。在佛羅倫薩求學的年代里,他與帕多瓦的一些朋友組成了一個名為Cavart的前衛建筑團體。這個名字的意思是“采石場的藝術”,因它喚起了“挖掘”的想法。在20世紀60年代末至70年代初,尤加尼山的采石場開始成為景觀控制方面的首批生態問題之一。“我們對這個話題充滿熱情,這就是我們去那里的原因。這是概念藝術的時代,我們開始思考建筑師到底應該做什么,建筑師的真正角色是什么。”

事實上,在20世紀70年代末,所有激進的建筑師都轉向了設計。1980年12月,埃托爾·索特薩斯、德·盧基等設計師在意大利米蘭結成了“孟菲斯”設計團體。他們反對單調、冷峻的現代主義。除了類似波普風格的大膽配色,他們還特別注重運用幾何元素和提倡圖案裝飾,追求裝飾藝術與設計功能的和諧一致,強調手工藝方法的作品創造。孟菲斯設計風格所宣揚的是一種敢于想象和推翻、打破常規與原則、改變歷史潮流、樂觀又無所畏懼的態度,對世界范圍內的設計界產生了廣泛深遠的影響。

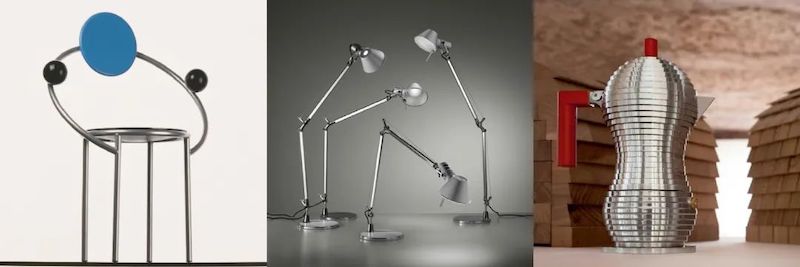

米歇爾·德·盧基設計作品(左)First Memphis 1983; (中)Tolomeo, Artemide from 1987;(右)Pulcina, Alessi 2015

之后,德·盧基為意大利和歐洲最著名的公司設計燈具和家具,其設計的著名臺燈Tolomeo Artemide榮獲金羅盤(Compasso d’Oro)大獎。之后,他設計的打印機Artjet 10則第二次榮獲金羅盤大獎。

在90年代,德·盧基和妻子創立了Produzione Privata,這是一家非常小的公司,今天仍然很小,但與孟菲斯有著同樣的使命——利用工藝和市場來開發按照自己的方式創造的東西。在他眼中,工藝和所生產的物件不僅是表象的“物”,而是人借以連接藝術文學自然的媒介。“我們與設計建立了一種關系,在這種關系中,設計服務于人類,而不是人類服務于設計。”

米歇爾·德·盧基和PRODUZIONE PRIVATA產品

我所在的房間

德·盧基的口袋里總有筆記本和一支鉛筆,他總是不斷地在畫畫,也在不斷地思考。近日,在上海Fang Gallery,他帶來了個展“我所在的房間”,展現了46件作品,包括32件繪畫、版畫,以及14件雕塑作品。

德·盧基告訴澎湃新聞記者,“我所在的房間”是在工作室“Chioso ”中創作的繪畫和模型展覽的標題。“這是我獨自工作的工作室,我花時間學習、推理和思考。這項個人工作是我作為建筑師職業的基礎。建筑正處于一個偉大的進化階段,就像所有職業一樣,新的科學發現和技術應用使它變得更加復雜。然而,我覺得有必要繼續使用傳統的方法和做法,尤其是為了保留建筑師手藝的原始意義:設計和創造人性化環境。”

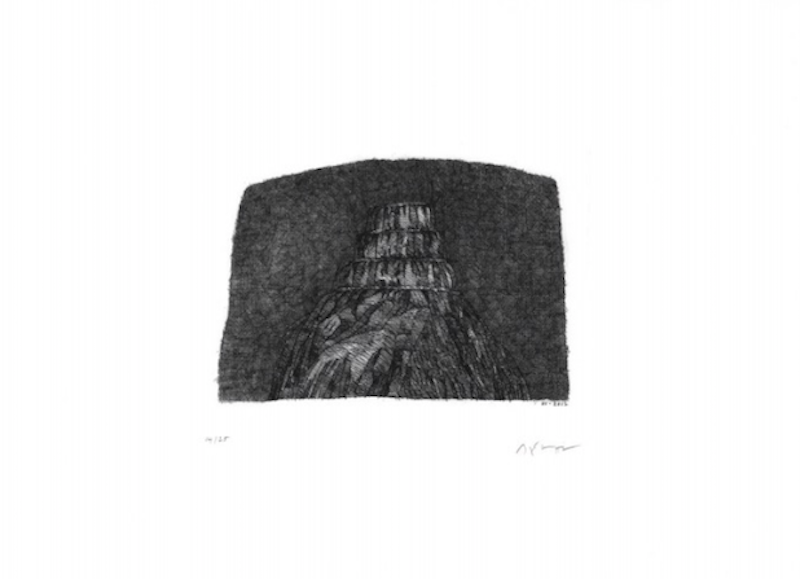

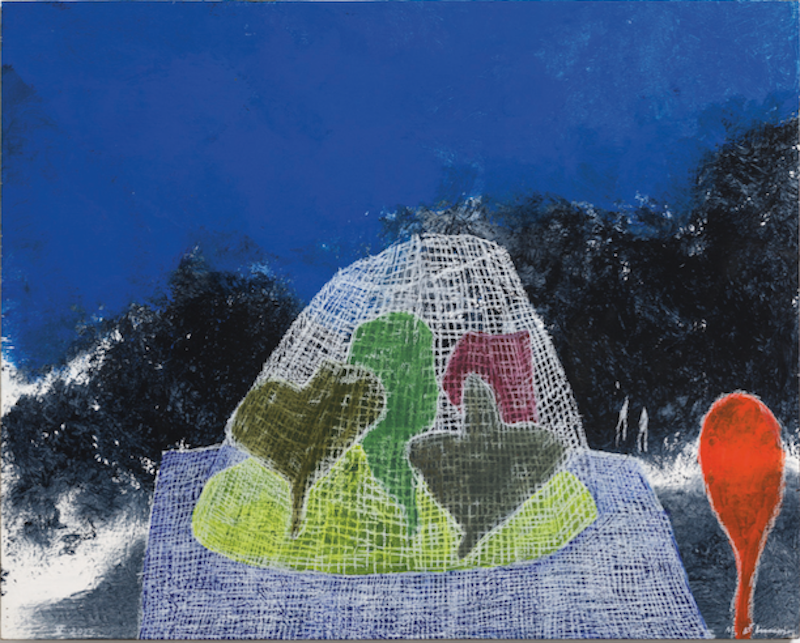

米歇爾·德·盧基,《山 1》,2013年,由 Edizioni Lithos 制作的蝕刻版畫,限量 25 版

他認為,作為一名建筑師,使用繪畫、雕塑、雕刻和繪圖等,每個應用都能成為組織自己的精神空間。“空間由物體塑造,是物體定義空間,這就是為什么我設計賦予周圍或內部空間身份的物體。此外,空間能夠影響我們的思想、想法、反應和行為。我所處的空間定義了我。”

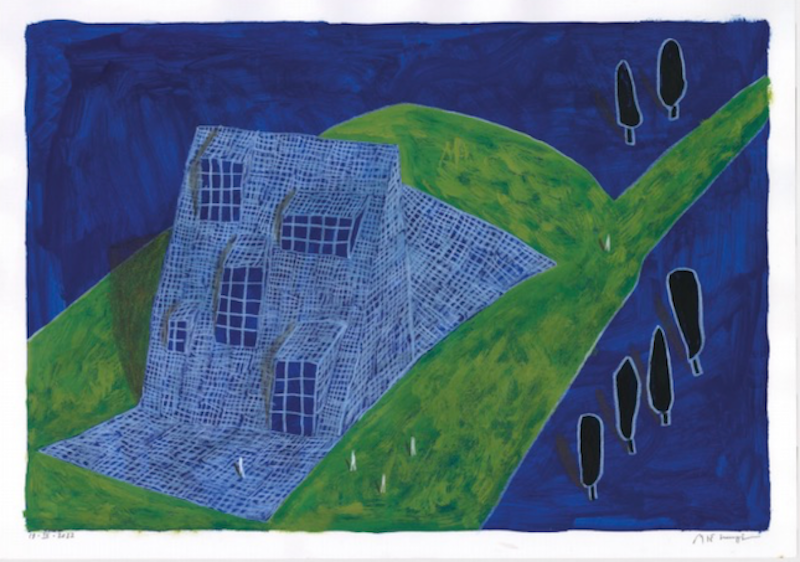

在德·盧基的繪畫中,山體與屋宅成為了經常描繪的主體。他視山脈為在哲學與建筑中的象征,將山脈作為建筑的靈感,以此創造出能夠突兩者關系的建筑。“山脈是將自然與建筑完美結合的形式,這就是我經常使用它的原因。但從比喻的角度來看,它遠不止于此。山脈的存在是為了讓人攀登和下山——但要下山,必須先向上攀登。乍一看,這似乎微不足道,但應用到生活中,卻遠非如此。也許這就是為什么我們大多從下方觀察山脈,我們的目光不可避免地被吸引到山頂,讓我們在廣闊的世界中感到自己很渺小。僅僅想到山頂的寒冷,就會削弱人類對力量的自負。”

米歇爾·德·盧基,《帶天窗的房子》,2022年,紙上蛋彩畫和白色鉛筆

米歇爾·德·盧基,《培育站》,2024年,木板上蛋彩畫、乙烯基顏料、白色鉛筆和紙, 背景由奧托尼諾·德·盧基繪制

此次展覽中,亦有不少德·盧基的雕塑作品。20余年前,他開始嘗試用電鋸加工木頭來做雕塑或模型。在他眼里,工藝是“對建筑和設計師而言唯一具有實驗性的領域”。而在制作模型時,電鋸就像鉛筆,它在木頭上的表現力與鉛筆在紙上的表現力一樣。鉛筆的線條經過調制,而且很敏感。陰影會通過灰色調變化,創造出豐富繪畫和表現的細微表面。而電鋸也是類似的效果,他通過調整刀片的使用,創造出各種非凡的肌理表面。

米歇爾·德·盧基用電鋸加工木頭來做雕塑或模型

米歇爾·德·盧基,《方石 516》,2024年,樺木

人文主義建筑和設計

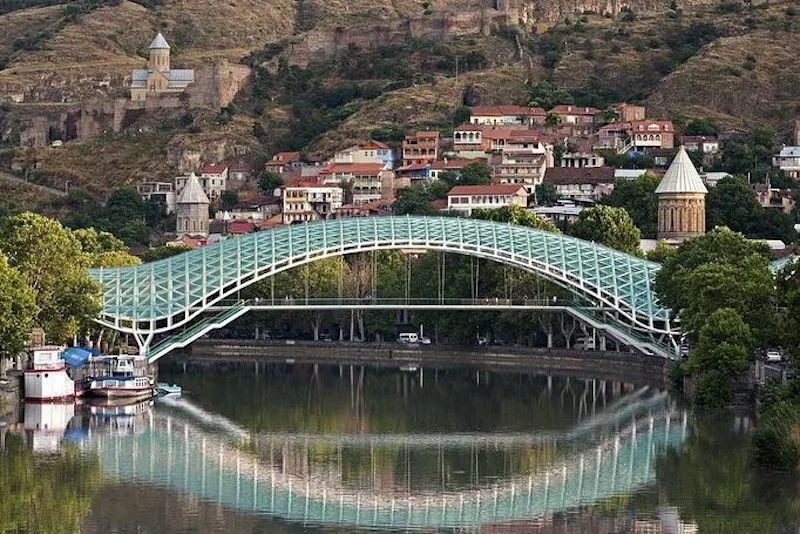

在工作室里的種種思考,無疑是為了在社會中得到實踐。除了家具與產品設計,德·盧基還策劃過許多藝術和設計展覽,并為博物館設計建筑和展覽系統,例如米蘭三年展、羅馬展覽宮、柏林新博物館、威尼斯 Fondazione Cini 和意大利畫廊 - 斯卡拉廣場等。他曾為格魯吉亞的私人和公共客戶開發了許多建筑項目,如第比利斯的和平橋,也在格魯吉亞、中國、日本和意大利等地設計度假村。

格魯吉亞第比利斯的和平橋

這其中,最為人樂道的要屬格魯吉亞的和平之橋項目。它始于2009年格魯吉亞和俄羅斯之間的戰爭之后。格魯吉亞總統致電,要求建造一座紀念碑。為此,德·盧基設計了和平橋,連接了城市東邊的歷史文化區域和西邊的新城區。該橋梁由一座人行道及四根叉柱支撐的正弦屋頂組成,其貝殼狀結構是這座城市的標志,在中心線上,大橋變為一個“廣場”,市民和游客可以從這里欣賞到城市景色,也可在此聚會、交流。

“為什么是橋?因為這座橋是和平的象征。沒有橋梁,你就無法將一邊連接到另一邊:河流的兩岸,一種文化與另一種文化,一種思想與另一個思想。橋梁是必不可少的。”德·盧基說。

米歇爾·德·盧基是 AMDL CIRCLE 的創始人和成員,這是一個以人文主義建筑和設計著稱的多學科團體

隨著社會發展與變化,德·盧基意識到建筑不能孤立存在,而是需要與塑造當今世界的所有其他學科建立聯系。如果不了解人類心理學是如何演變的,或者科學知識是如何進步的,那么設計空間有什么意義呢?出于這樣的考量,德·盧基與自不同學科的專家進行對話,包括精神分析學家、科學家、物理學家、神經學家、作家、詩人等,共同為建筑領域收集更多的資源,并創辦了AMDL CIRCLE——一個以人文主義建筑和設計著稱的多學科團體。

如同之前的“孟菲斯”一般,AMDL CIRCLE不僅是實踐建筑與服務的事務所,也是一間實驗室,成為富有想象力與充滿抱負的年輕人的烏托邦。“永遠不要給予客戶他們想要的東西,而是給他們做夢都想不到的”。這是其工作室的標語,試圖在參與項目競標時展現事務所的獨特性和創造力。

為2015年米蘭世博會設計的零號展館 用可回收利用的鍍鋅鋼框架與杉木板組成,以山丘的樣式模擬了意大利領土的輪廓線

為2015年米蘭世博會設計的Intesa Sanpaolo展館 展館的造型則是由三塊彼此相連的“石頭”組成,水從其上流出了溝壑

德·盧基的另一個代表作是位于米蘭世博館入口處的零號館(Pavilion Zero)。該建筑采用可回收利用的鍍鋅鋼框架與杉木板組成,以八座山丘的樣式模擬了意大利領土的輪廓線,極具辨識度;而米蘭Portrait Milano廣場則是一個整體改造項目。該廣場位于米蘭市中心位置的神學院廣場,建于1565年,原名為Seminario Arcivescovile。在1990年到2022年間關閉了20年,AMDL CIRCLE針對項目本身的歷史特征進行調查,結合修復及整理的形式,善用其具有歷史文化意義的回廊及環境,將這里改造為一座結合設計酒店、時尚及商業,對公眾開放的廣場。

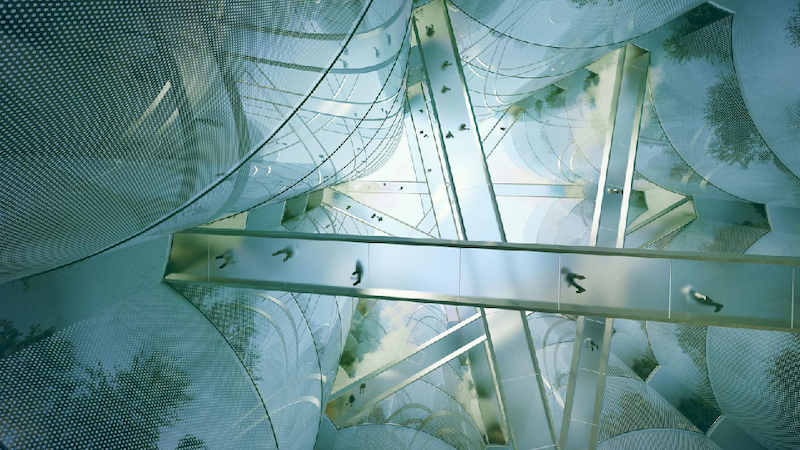

Cloud Station Earth Stations Interactors, 2018

Terracotta Station Earth Stations Many Hands, 2019

近年來,AMDL CIRCLE專注于“地球站”(EARTH STATION)項目,這是一個結合技術發展和人文主義原則的未來共享架構,打破以“功能”為首的建筑內涵,針對未來人們的活動、行為發展及社會變化來設計發散性的建筑模型。德·盧基認為,這種建筑能夠代表人類社會的需求,并培養一種有意識和可持續的思維和建筑方式。

一個方程式

2月16號,德·盧基在中國美術學院中國國際設計博物館以“方程式”(The Equation)為主題,梳理了他在建筑和設計領域中的作品及創作理念,并講述了如何培養一種有意識和可持續的思維和建筑方式。

“一切都變了,我可以確定的是,一切都會再次改變。”為了應對這一問題,德·盧基給出了一個方程式——建筑等于環境裝置乘以因子Q,試圖與建筑、設計及我們生活的環境產生關聯。

米歇爾·德·盧基在中國美術學院中國國際設計博物館開設講座

在講座中,他說,建筑不再只是消耗資源的建筑,而是一種安裝,一種使用已有的東西來觀察環境并對其進行塑造的方法。“設施和建筑之間的主要區別在于,建筑消耗,而設施則利用已存在的東西,將元素、材料、顏色和形狀結合在一起,創造出新東西。”

他對“環境”作了解讀,“環境不僅指自然——森林、湖泊、河流、海洋、草地或麥田。環境就是一切;它首先是社會性的。環境是人類、社會和文化的世界。作為建筑設計師,社會是我們首先要考慮的環境。畢竟,只有首先解決我們的社會問題,我們今天面臨的問題才能得到解決。因此,當我們談論環境裝置時,我們指的是涉及社會、經濟和自然環境的裝置。”

World Station Education Stations,2020

在其公式中,最有趣的部分是Q——保持一切平衡的因素,變化的因素。“你注意到世界是如何變化的嗎?變化率是指數級的。這意味著,隨著時間的推移,變化不會減緩,而是越來越快。因此,我們必須做好準備,不僅要體驗變化,吸收變化,甚至挑起變化。這種變化因素只取決于一件事:我們自身。我們必須展望未來。”

德·盧基認為,藝術在今天變得越來越重要,成為了展望未來的基礎。同時,建筑需要有“生育率”,需要從自然界中浮現出來,最終融入其中,成為新生命的催化劑。這一探索是一種循環的建筑方法,在這種方法中,結構不僅被建造和廢棄,而且被整合到生命周期中,促進生長、再生和更新。

米歇爾·德·盧基設計項目,Novartis Pavillion,因結合科技、建筑和照明設計的高智能使用而獲得多項國際建筑獎項

建筑的“活性”和“豐饒”來自建筑設計的開放思維,當建筑的用途被加上“未來”的維度時,它變成了一個開放性的思考主題。“世界在尋找新奇:我們都是尚未完全了解現實的探索者。這就是‘孟菲斯’比以往任何時候都更有意義的原因——它是純粹的實驗,點燃了好奇心,現在仍然如此。”德·盧基說。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司