- +1

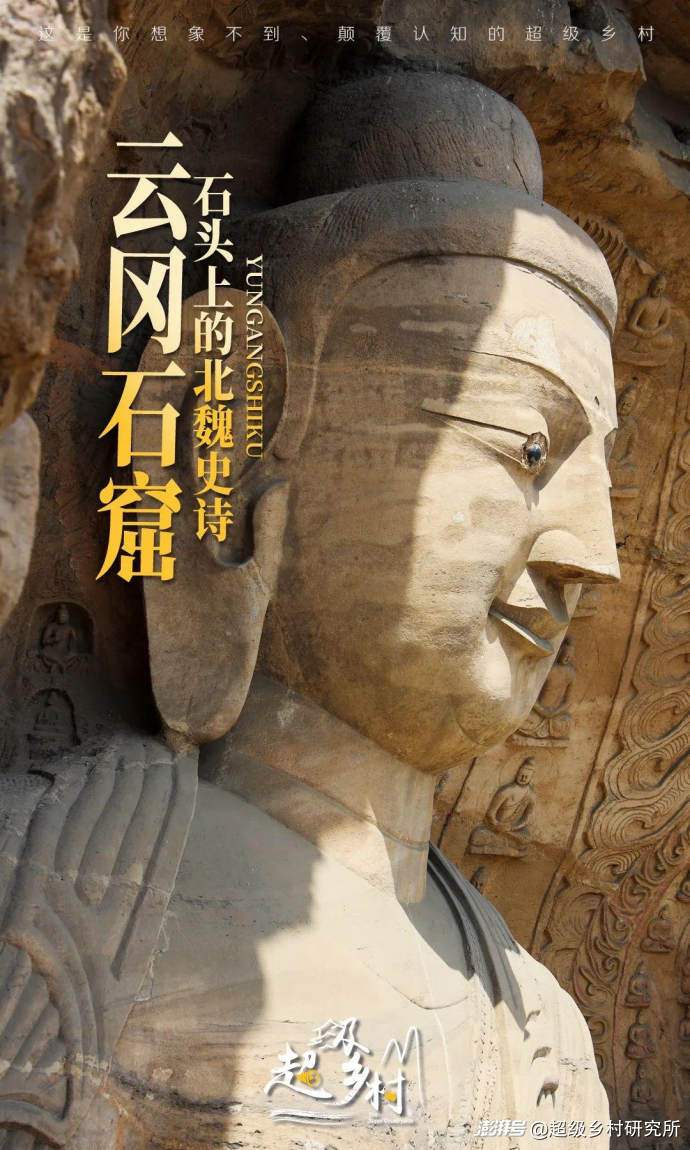

山西一山崖被鑿空,1500年前的文明精華被永久定格在了石壁上

圖源/紀(jì)錄片《晉在眼前》

制圖/超級鄉(xiāng)村研究所

在山西大同的云岡石窟,一位當(dāng)?shù)厝苏谶@座建筑里嘗試“復(fù)刻不可復(fù)刻的佛像”。他叫韓鵬,云岡石窟的一位雕塑師。每日他都穿梭于洞窟之間,用手里的工具實(shí)現(xiàn)云岡石窟的守護(hù)與傳承。

云岡石窟位于中國山西省大同市云岡鎮(zhèn),在大同市西郊16公里處的武州山南麓,是中國著名的石窟群之一。

制圖@超級鄉(xiāng)村研究所

底圖來源/天地圖www.tianditu.gov.cn

50多年前,韓鵬出生在距云岡第20窟不到300米的一處院落,從此便未曾離開這里。他從小云岡石窟長大,云岡石窟就是他和童年小伙伴的樂園,他們小時(shí)候在云岡石窟里玩耍、逮螞蚱……

長大后,他成了云岡石窟的一位文物工作者,古人鑿石為像,他用泥巴塑像,以便將造像的本來面目最大限度地保留下來。“造像臨摹”在韓鵬看來是人與時(shí)間共同創(chuàng)造的藝術(shù),每一次下刀,每一次打磨,都飽含著他對這些藝術(shù)品的敬畏和熱愛。為了凝固云岡造像之美,他愿意在這里待上一輩子。

然而,當(dāng)我們把目光投向更遠(yuǎn)的歷史,云岡石窟的建造者們同樣值得我們致以最崇高的敬意。

01 北魏風(fēng)云起,石窟開鑿始

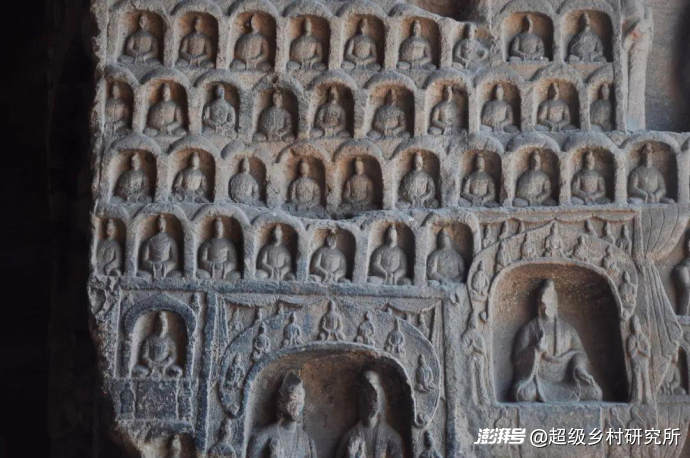

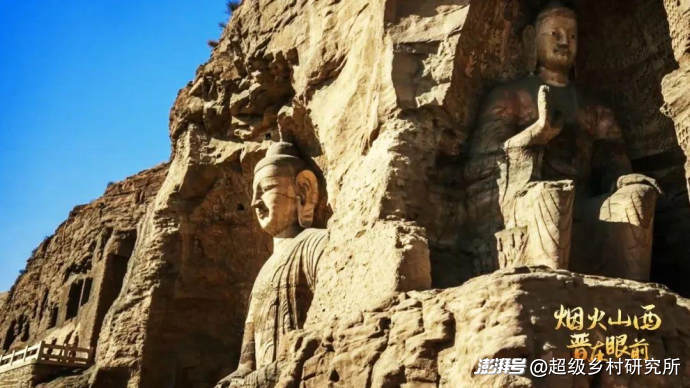

石窟建在自東迄西約1公里的山崖上,現(xiàn)存主要洞窟45個(gè),大小窟龕254個(gè),各類佛教人物造像59000余尊,雕刻面積達(dá)18000平方米。這樣一座佛教藝術(shù)之寶庫從何時(shí)開始建造,為什么要建造這樣一座佛教石窟?

云岡石窟的開鑿,始于北魏時(shí)期。北魏王朝在統(tǒng)一北方后,國力逐漸強(qiáng)盛,佛教也在此時(shí)得到了統(tǒng)治者的大力推崇。文成帝拓跋濬即位后,為了恢復(fù)在太武帝滅佛運(yùn)動(dòng)中遭受重創(chuàng)的佛教,決定以佛教為依托,開展大規(guī)模的石窟造像工程。這一決策,就像是為云岡石窟的開鑿按下了啟動(dòng)鍵。

高僧曇曜,這位云岡石窟的開創(chuàng)者,年少時(shí)出家,原在涼州修習(xí)禪業(yè),深受太子拓跋晃的禮重。文成帝即位后,曇曜被任命為沙門統(tǒng),負(fù)責(zé)管理平城的僧眾。和平初(公元 460 年) ,曇曜白帝,于京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一。這便是著名的 “曇曜五窟”,即云岡石窟第 16 至 20 窟。

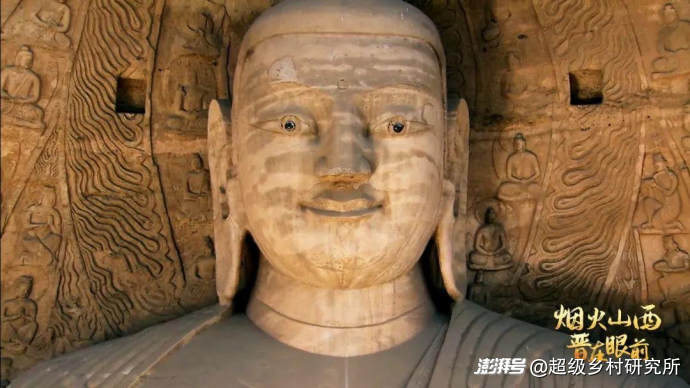

曇曜五窟的佛像高大雄偉,氣勢磅礴,象征著北魏王朝道武、明元、太武、景穆、文成五位皇帝,這種將皇權(quán)與神權(quán)緊密結(jié)合的造像理念,在云岡石窟中得到了淋漓盡致的體現(xiàn)。

在隨后的幾十年間,云岡石窟的開鑿工程持續(xù)進(jìn)行。不同時(shí)期的統(tǒng)治者對佛教的態(tài)度和審美觀念,都在石窟中留下了獨(dú)特的印記。從早期曇曜五窟的雄渾大氣,佛像高大威嚴(yán),體現(xiàn)出北魏初期游牧民族的豪邁氣魄;到中期石窟的雕刻更加精細(xì),佛像面容清秀,服飾飄逸,融入了更多中原文化的元素,展現(xiàn)出民族融合的趨勢;再到晚期,由于北魏政治中心南遷,云岡石窟的開鑿規(guī)模逐漸縮小,但雕刻工藝卻愈發(fā)精湛,造像風(fēng)格更加貼近生活。

02 能工巧匠鑄就的藝術(shù)奇跡

云岡石窟的建造過程,堪稱一部波瀾壯闊的史詩。在那個(gè)沒有現(xiàn)代機(jī)械的時(shí)代,一切都要靠工匠們的雙手完成。

首先是選址,武州山的巖石質(zhì)地堅(jiān)硬,適合雕刻,成為了理想的開鑿地點(diǎn)。接下來就是開鑿石窟。工匠們先用錘子和釬子在巖石上打出一個(gè)個(gè)小孔,然后插入木楔,再往木楔上澆水,利用木頭膨脹的力量將巖石一塊塊剝離。這個(gè)過程需要極大的耐心和體力,每一塊巖石的去除都伴隨著工匠們無數(shù)次的敲擊。

石窟開鑿?fù)瓿珊螅闶堑窨谭鹣窈捅诋嫛9そ硞兏鶕?jù)設(shè)計(jì)好的圖紙,先用粗線條勾勒出佛像的輪廓,再用各種雕刻工具進(jìn)行精細(xì)雕琢。他們不僅要雕刻出佛像的面容、服飾、姿態(tài),還要在細(xì)節(jié)上精益求精,如佛像的發(fā)絲、手指的動(dòng)作等,都刻畫得栩栩如生。壁畫的繪制則需要工匠們具備高超的繪畫技巧,他們用天然的礦物質(zhì)顏料,在石窟的墻壁上繪制出一幅幅絢麗多彩的佛教故事和飛天圖案。

03 跨越千年的文化共鳴

云岡石窟,這座承載著千年歷史與文化的藝術(shù)殿堂,以其獨(dú)特的魅力和深厚的內(nèi)涵,成為了世界文化遺產(chǎn)中的璀璨明珠。它不僅是中國古代佛教藝術(shù)的杰出代表,更是東西方文化交流與融合的歷史見證。

在藝術(shù)方面,云岡石窟的早期、中期和晚期呈現(xiàn)出不同的藝術(shù)特色,從雄渾質(zhì)樸的西域風(fēng)情,到多元融合的華麗樂章,再到清秀俊逸的華夏新風(fēng),每一個(gè)階段都展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)工匠們的高超技藝和獨(dú)特創(chuàng)造力。這里的佛像、菩薩像、飛天像等造像藝術(shù),以及洞窟的建筑風(fēng)格、裝飾圖案等,都具有極高的藝術(shù)價(jià)值,堪稱世界藝術(shù)史上的杰作。它們不僅在中國藝術(shù)史上占有重要地位,也對世界藝術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

云岡石窟更是中外文化交流與融合的結(jié)晶。它位于絲綢之路的重要節(jié)點(diǎn)上,是古代東西方文化交流的重要通道。

西方的仿羅馬柱石雕、古希臘式柱身、艾奧尼克式柱頭、忍冬紋的植物紋樣……不同地域和民族的文化風(fēng)貌在這里融合,形成了豐富多彩的石窟藝術(shù)。云岡大佛的袈裟,衣紋厚重,顯示出中亞服飾的特征。額寬、鼻高、唇薄,這與西方人的形象特征相符。而大佛的眉眼細(xì)長,大耳垂肩,則又表現(xiàn)了東方審美的特征。

每一名來云岡石窟的游客,都會在第二十窟露天大佛前佇足仰望并合影留念,這尊北魏早期的雕像作品高鼻深目、雙肩齊挺,帶有明顯的犍陀羅風(fēng)格,展現(xiàn)了鮮卑族粗獷豪放、剽悍強(qiáng)大的氣質(zhì)。

是的,在云岡石窟的雕刻藝術(shù)中,我們可以看到來自印度、西域、中亞以及地中海地區(qū)的藝術(shù)元素,這些元素與中國傳統(tǒng)文化相互交融,形成了獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格,體現(xiàn)了中華民族海納百川、包容并蓄的文化胸懷。

歷經(jīng)千年的風(fēng)雨洗禮,云岡石窟依然屹立不倒,成為了世界文化遺產(chǎn),吸引著來自世界各地的游客。越來越多的年輕人開始熱衷于來云岡石窟打卡。

年輕的游客解鎖了各種各樣與佛像合影的姿勢,與大佛隔空“擊掌”,與菩薩微笑合影……古今時(shí)光在剎那間交融聯(lián)動(dòng),古老的石窟藝術(shù)與現(xiàn)代文明產(chǎn)生了奇妙的連接……

由山西省文化和旅游廳出品、中央新影集團(tuán)北京發(fā)現(xiàn)紀(jì)實(shí)傳媒承制的6集紀(jì)錄片《晉在眼前》,即將在中央廣播電視總臺二套播出,敬請關(guān)注。

*部分圖片素材來自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有版權(quán)問題請及時(shí)與我們聯(lián)系處理。

參考資料:

1、紀(jì)錄片《晉在眼前》

2、紀(jì)錄片《走遍中國》

本文圖片來源:紀(jì)錄片《晉在眼前》 、紀(jì)錄片《走遍中國》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司