- +1

坐掀臺詞風暴,北京人藝《嘩變》再“開庭”

2月18日,北京人藝經典話劇《嘩變》在去年上海巡演載譽歸來后再度亮相首都劇場。縝密的邏輯,妙語連珠的語言,在不斷地交鋒與碰撞中,帶給觀眾一場酣暢淋漓的“法庭”對決。本輪演出將持續至2月24日。

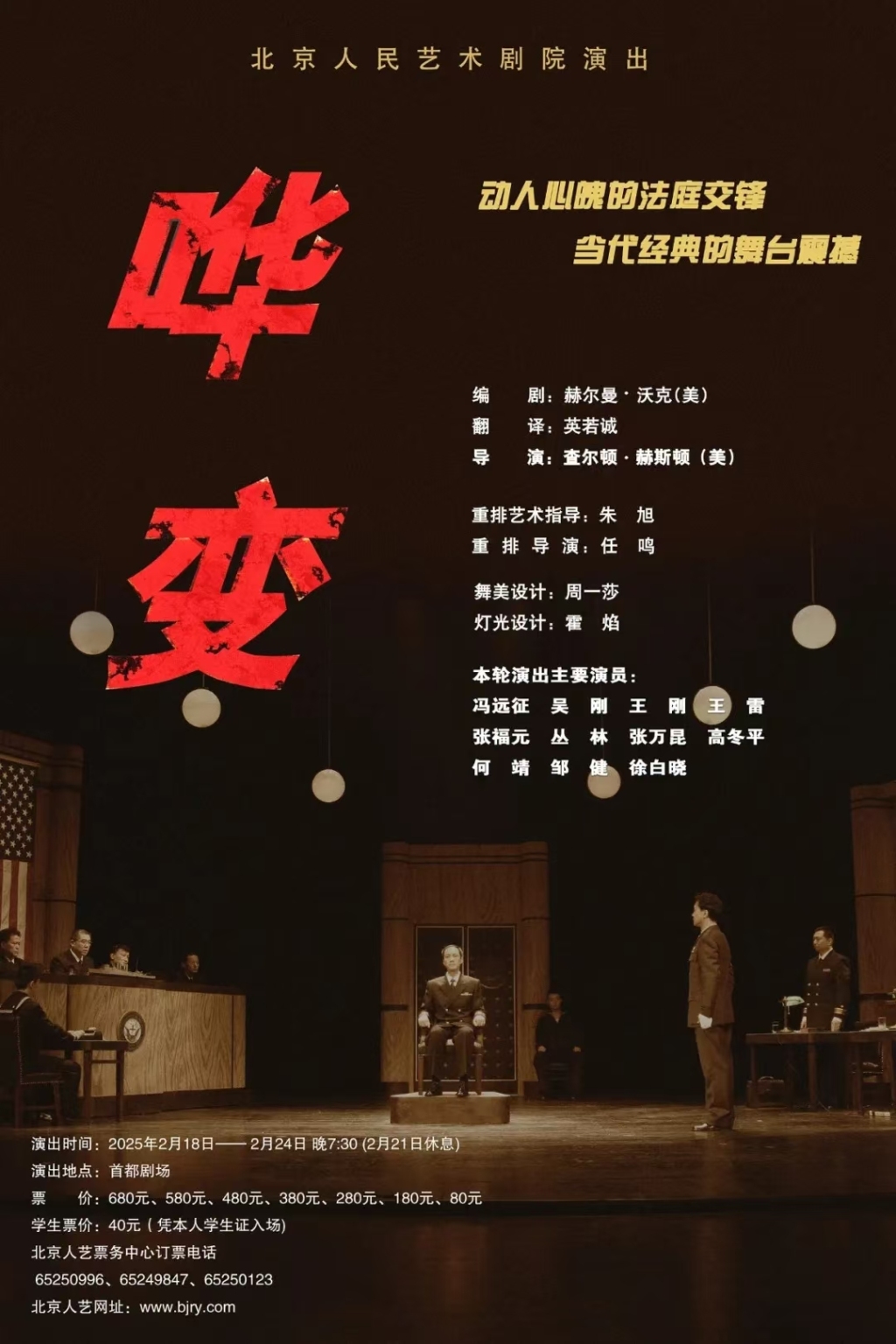

話劇《嘩變》本輪演出海報

《嘩變》是北京人藝歷史上當之無愧的經典之作,由英若誠翻譯,美國導演查爾頓·赫斯頓來華執導,1988年首演時,朱旭、任寶賢、宗修迪等藝術家聯袂出演。這樣一部全部靠臺詞支撐的話劇,被譽為“話劇姓話”的典范。2006年,重排版的《嘩變》上演,由任鳴擔任重排導演,馮遠征、吳剛、王剛、王雷等中青年演員接過接力棒,并一直上演至今。

本輪演出期間首都劇場大廳內陳設的朱旭《嘩變》排演本 攝影:王諍

雖然是外國作品,但通過明顯帶有中式表達的舞臺演繹,讓這部作品成為了北京人藝藝術風格的代表作之一。每次伴隨該劇上演,都會產生“現象級”場面——不僅一票難求,還引發各種討論——正如劇評人所說,“沒有華麗的燈光,沒有變換的場景,也沒有大幅度的人物動作和肢體沖突,純然靠語言之美撐起舞臺。該劇語言的精妙和張力,導演的節奏和場面把控,演員的真誠和準確表達,展現了何謂‘真正的中國話劇’。”

劇照

密集的臺詞、緊湊的節奏,原告與被告的交鋒迸發出巨大的能量,《嘩變》舞臺呈現被觀眾譽為“臺詞風暴”。導演任鳴曾表示,這樣一部作品“對臺詞的要求是無限的。”演好這出戲,不僅需要語言的功夫,更需要內心強大的邏輯支撐。正如馮遠征飾演的魁格在劇中的“名場面”——“草莓事件”“淡水事件”“電咖啡壺事件”“電影事件”……長達七分半鐘的看似前言不搭后語的大段陳述,卻由于人物內心的完整邏輯和飽滿情緒對觀眾造成了巨大的思想沖擊。“那個時候,我的內心是充實的,有依據的,這樣才能在舞臺上讓觀眾感受到他的憤怒和神經質。”馮遠征表示。

作為同時參演過兩版演出主要演員的吳剛,曾經在老版中飾演瑪瑞克,在06版中飾演律師格林渥。他認為,這部劇要演得精彩,“核心就是把臺詞的意思準確傳遞給觀眾。而格林渥是整部戲節奏的把控者,我希望追求每天和每天都不一樣,都有提高。”

劇照 吳剛飾演律師格林渥

飾演檢察官查理的王剛表示,演員并不是在背詞,而是在與對手交流,“人藝的表演方法是真聽真看真感受。這樣我們在舞臺上作為一個檢察官,或是一個被詢問的證人,你一句我一句的臺詞往來,戲劇行動就特別有意思。”劇中瑪瑞克的扮演者王雷也在追求人物塑造上下功夫,“演了這么多場,我們依然在努力思考,怎么能夠把臺詞說得更精準。在我,是到了哪怕晚上睡覺被叫起來,都能立馬說詞兒的程度。”

劇照 王雷(中)飾演副艦長瑪瑞克、王剛(右)飾演檢察官查理

沒有場景的變化,也沒有復雜的舞臺調度,三十多年來該劇的舞美都沒有做過絲毫的變更。劇中除了律師格林渥和檢察官查理,其他所有人都坐在座位上完成表演。導演任鳴曾說,“在這部戲中,演員是不能動的,這對演員、對導演甚至對觀眾都是極大的挑戰。同時,這種對演員的限制,卻讓他們的表演有了更純粹的發揮。”

馮遠征則把這一點總結為一場“坐著把戲演好”的挑戰。“尤其對于不少新加入劇組的年輕演員,他們在舞臺上看到、學到什么是人藝式表演。”不管是舞臺中央正在進行“激戰”的陳述者,還是后面一眾坐著的陪審團,每一個人都在通過不同反應,共同推動整個法庭質詢,用每一個細節,吸引了觀眾全部的注意力。“甚至可以說在場的觀眾都是‘陪審員’,這也是這部劇的舞臺魅力之一。”

劇照 張富元等飾演法官和陪審軍官

尤為值得一提的是,《嘩變》還將作為北京人藝首部高清戲劇電影,預計年內同廣大觀眾見面。馮遠征介紹說,“我們這一代人想把經典作品留下來,作為今后復排的參考和示范,也助力中國戲劇電影的發展。”而在王剛看來,這將是中國首部真正意義上的高清戲劇電影,“它不再是給舞臺演出錄像那么簡單,完全是按照電影拍攝的流程,通過鏡頭的推拉搖移讓觀眾更清楚地看清這部作品。”

本輪首演結束后,吳剛帶領全體演員謝幕 攝影:王諍

劇照攝影/李春光

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司