- +1

當潮汕英歌舞刷屏時,南洋華人在神明巡游里找鄉愁

每年農歷正月廿一日是新山華人最盛大的節日。這天夜晚,柔佛游神活動將達到慶典的最高潮。柔佛古廟已經有150年的歷史了,游神活動也傳承了150多年。

當福建的媽祖巡游隊伍穿越沸騰的街巷,

當潮汕英歌舞在短視頻平臺掀起文化風暴,

這場源自中原大地的古老儀式,也早在南海彼岸綻放出別樣光彩。

馬來西亞的游神活動,作為華人傳統信仰和文化的體現,其歷史可追溯至19世紀中葉。

隨著大量華人移民到馬來亞(Malaya)尋找工作機會,他們帶來了宗教信仰、文化和習俗,包括對神明的崇拜。

這些移民在新的居住地建立了許多廟宇,供奉天后娘娘、觀音、關公、土地公(大伯公)等神明,廟宇成為了社區的精神中心,并逐漸融入了當地的文化元素,形成了獨特的多元文化特色,發展成為包括游行、表演和美食節在內的多樣化慶典。

圖源:unsplash.com

從馬六甲青云亭的百年香火到檳城中元節的紙扎藝術,從馬華文學中反復書寫的離散鄉愁到當代青年對節慶符號的創意重構,這個華裔群體始終在文化守成與在地化變奏間尋找著平衡。

而新山柔佛古廟游神,正是這種文化博弈最鮮活的注腳。

圖源:unsplash.com

新山柔佛古廟游神是全馬來西亞新山地區最為隆重的活動之一,由新山的五大華人幫會共同推動舉辦。

作為一項深具歷史意義的民俗文化盛會,它每年都吸引了來自馬來西亞國內外數十萬人的積極參與。

這不僅是一場古老而重大的慶典,也承載著為華族后代祈福安康的美好愿望,成為了新山華人社群文化傳承和社區團結的重要體現。

合境平安(莫家浩攝于2017年柔佛古廟游神行宮)。

馬來西亞華裔作者莫家浩在《臆造南洋:馬來半島的神鬼人獸》一書中,提及了“游神”這一富有民族色彩的民俗活動,通過新山柔佛古廟游神的歷史、文化意義及其變遷,展現了華人在南洋的生活軌跡和文化認同。

如果古廟游神,大概我們能看到一些潮汕游神文化的影子,但其實也僅此而已,它本身已經被賦予更多別的意義在里面,變成了一個跨族群、跨文化的“人神嘉年華”。——忽友功德箱,公眾號:忽左忽右Leftright播客|神鬼人獸的南洋史:柔佛古廟、飛頭傳說與族群記憶

·以下文字節選自莫家浩《臆造南洋》·

說到新山柔佛古廟游神,那無疑是新山最具代表性的宗教民俗活動和身份認同象征之一,也見證了這座城市百余年來的發展變遷。按新山華人社群的傳統慣例,每年農歷正月二十日是柔佛古廟眾神出鑾的日子。當天,古廟內供奉的趙大元帥、華光大帝、感天大帝、洪仙大帝及元天上帝五尊神明被置于神轎上,分別在海南幫、廣幫、客幫、福幫和潮幫人員的護駕下,依序被請出古廟山門前往行宮。正月廿一晚上,眾神再從行宮出發,按上述順序和相應的五幫人員配置,在新山市區進行夜游。正月廿二日,眾神復由行宮起駕回到柔佛古廟,依序入座。

一八五五年開埠的新山,自一八六二年起成為柔佛天猛公政權的行政中心,臨近新加坡的地理優勢使其漸漸發展成土產貿易中轉站,伴隨城市的發展,當地華人社群也日趨茁壯。柔佛古廟坐落于新山市區的直律街上,根據廟內現存的文物匾刻,可知該廟于一八七○年便已存在。一般相信,柔佛古廟的創立與柔佛十九世紀華人在甘蜜、胡椒種植領域的參與有關,而柔佛古廟的游神慶典,則可能源自潮汕地方的賽神“迓老爺”習俗,以祈求風調雨順,合境平安。

柔佛古廟游神時懸于行宮的天元上帝燈籠(莫家浩拍攝于2008年)。

二〇一七年,新山南方大學學院出版的《戰前報章有關柔佛古廟游神文獻資料輯錄》學術單刊,收錄了從一八八八至一九四一年間,刊載在新加坡中英文報章上有關新山游神的逾五十篇報道。相較于英文報刊偏重于報道活動安排和現場熱鬧氣氛,戰前中文報章對于新山游神則更多持社會批判立場。舉例來說,距今一百年前的一九二一年,新加坡《新國民日報》于新山游神兩周后的三月十七日,刊載了一篇題為《柔佛賽會的情形》的報道,提到了當年游神的諸多細節,包括眾神出巡、舞獅、演大戲等花絮,并將柔佛古廟游神批評成迷信、浪費且無益的舉動,非但“為外人所竊笑”,“即有識者亦均嗤之以鼻”。

《柔佛賽會的情形》報道刊出不久,《新國民日報》再接再厲,在接下來一周左右的時間內,連載了一篇題為《對于柔佛迎神出游之感言》的長文。這篇文章以讀者來函的形式出現,作者署名何醒民,對當時的柔佛古廟游神提出三大批判:首先,他認為當時中國正處在軍閥割據的混亂年代,此時勞心勞力去辦游神,只會讓祖國及華人自己蒙羞,“不獨貽笑友邦,抑亦自貶人格”;其次,他認為二十世紀的潮流是棄舊迎新,游神活動是落后守舊的行為,只會顯得當時僑居柔佛的華人,“舊惡習尚未掃除,反增進神權之鬧熱”;最后,他認為游神不僅勞民傷財,放鞭炮則“即易燃燒,又衛生礙”,威脅人們的生命財產安全!

可見,當時馬新華人社會的一批知識分子,將國家興亡視為己任,既反對迷信守舊,同時也鼓勵華社節約,將財富花在興辦教育、啟迪民智上。在這種氛圍下,柔佛古廟游神很自然地成為眾矢之的,對于游神的批評幾乎充斥在二戰前每一篇關于游神的中文報道當中。然而,正是通過二戰前這些知識分子在報章上冷嘲熱諷的細節,反而讓今天的我們得以一窺游神的昔日風采。例如一百年前何醒民的連載長文,就是如今傳世史料中,最早詳述柔佛古廟游神五幫隊伍構成的,為歷史研究者與愛好者留下了一份了解二戰前柔佛古廟游神活動的珍貴材料。里頭所描繪的游神元素,如廣幫的醒獅、潮幫的扮仙、福幫的搖神轎等,都尚在今天的柔佛古廟游神里能看得到,且依舊是其魅力所在。

作為一個華人宗教民俗活動,對于柔佛古廟游神而言,反對迷信、提倡節約乃至環保衛生的呼聲,百余年來似乎從未停止過。當代百年大疫讓本著“風調雨順,合境民安”寓意的游神面對新的挑戰,遵循法律條文的限制,違反法律條文的指謫,柔佛古廟游神傳統正如往常一樣,也在變遷的時局中不斷被形塑著、適應著。

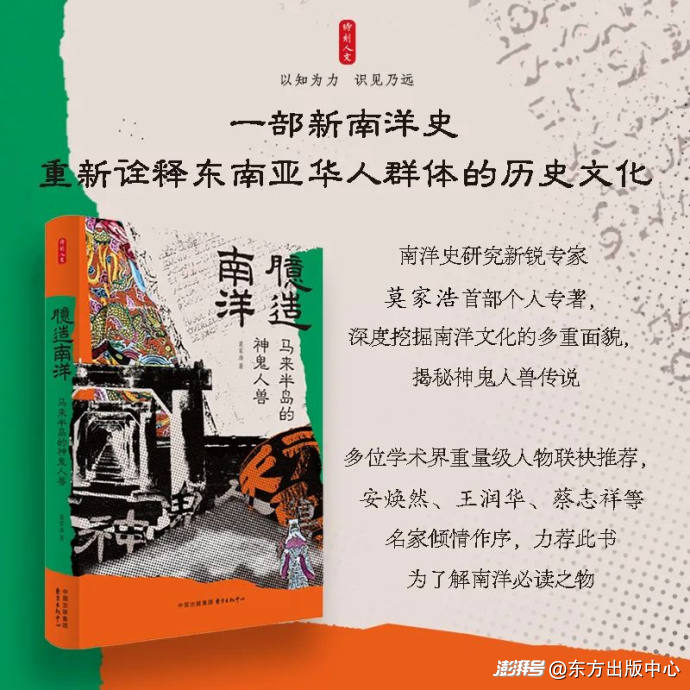

節選自莫家浩《臆造南洋:馬來半島的神鬼人獸》,東方出版中心2025年1月出版

-

莫家浩在書中如此評價魯白野的《馬來散記》:“……在國家尚未獨立、國族論述尚未成型之時,作者熱情地旁征博引各地風土民情與傳說典故,建構起自己“故鄉”馬來亞的歷史,一個經由其觀測、坍縮而成的“國人”史觀。在正統樹立之后,一切非主流的描述都易歸入臆造。”

從地名的重塑更迭、神話的奇譎想象,到民俗的融合新生,再到歷史影響下的記憶遺產,《臆造南洋》穿透了流俗化的神秘色彩與厚重的歷史迷霧,全篇回歸到一個原始的母題:何為南洋?

推薦閱讀:

《臆造南洋:馬來半島的神鬼人獸》

莫家浩 著

東方出版中心時刻人文

定價:58.00元

ISBN:978-7-5473-2556-8

目錄

推薦序 / 我閱讀《臆造南洋:馬來半島的神鬼人獸》的筆記 / 王潤華 i

推薦序 / 安煥然 vii

推薦序 / 蔡志祥 xi

導 言 1

第一章 歷史的余燼

一、羅越迷蹤 9

二、黑石城傳說 12

三、王的咒誓 15

四、反逆的羅摩 18

五、天涯淪落人 21

六、西洋伯公道光匾 25

七、大伯公的午宴 28

八、港門溯源 33

第二章 山和海之間

一、出門須防白礁嶼 39

二、病吟之境 42

三、觀音寺山 45

四、觀音寺碑匾 49

五、觀音游神 54

六、老清明,新清明 58

七、東邊普度 62

八、四灣媽祖刈香 67

九、午時茶水 70

第三章 邊城敘事

一、從廟名談起 75

二、從前有處 呀坡 80

三、謎之佘勉旺 84

四、廣肇惠疑云 87

五、觀音殿銅爐 91

六、及時行樂 95

七、批判游神 98

八、三個年份 101

九、端亞山送地 104

十、粿條仔城市史 107

第四章 神鬼人獸

一、會飛的人頭 113

二、飛龍繞樹 117

三、虎人入市 120

四、咖啡、老虎、鬼 122

五、山君駕到 125

六、見虎燒香 127

七、洪仙傳說 132

八、功德祠與盛明利 136

九、英魂顯靈 139

十、四師爺考 143

十一、古墓夜話 146

十二、唐番兄弟 149

十三、年獸來由 153

第五章 記憶危機

一、失落的炮彈 157

二、日本支溝 160

三、屠殺記憶 164

四、女王駕到 167

五、一九六九的火 170

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司