- +1

讓現制飲品門店真正接受和鼓勵自帶杯,難在哪兒,怎么做?

現制飲品無疑是近十年來城市中引人注目的新業態之一。其可觀的規模增長背后,是一次性杯具的大量消耗。根據該行業幾家公司在2024年12月中旬、2024年12月底、2025年初分別發布的招股書信息,結合相關行業歷史數據,澎湃研究所研究員粗略估計,在中國,2024年現制飲品出杯量有500億杯以上,并以每年超過20%的速度增長。算上杯蓋、配料分裝等容器,一次性用品的消耗規模就更驚人了。

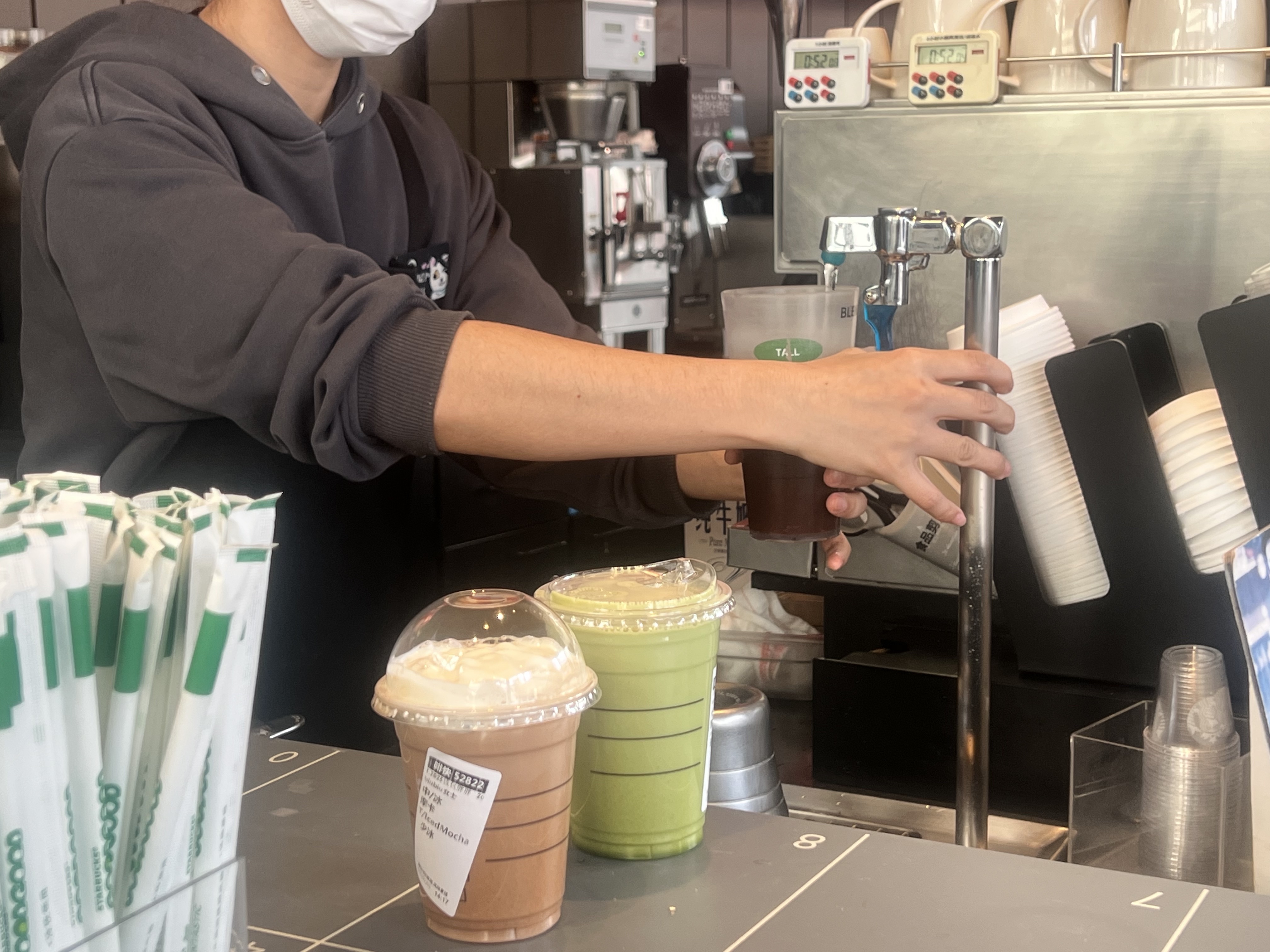

2025年1月,上海一家咖啡店。為響應顧客自帶杯要求,店員需在量具中制作好飲品,再倒入自帶杯中。雖然該品牌提供自帶杯優惠,但許多人更愿意預先點單,一次性杯具的消耗也隨之增長。 王昀 圖

鼓勵消費者使用自帶杯,是減少一次性杯具使用、降低環境負擔的最直接辦法。不過,從2024年11月中旬到2025年2月,在上海、大連、大理等城市的商圈與景區等場所,澎湃研究所研究員以自帶杯購買現制飲料,結果發現:為追求出杯效率或受到操作工具等限制,不少現制飲品品牌門店不接受自帶杯,或仍要消耗一次性杯具將飲品倒入自帶杯中;也有一些品牌門店允許自帶杯,或提供相應價格優惠,但缺乏主動或醒目的提示。

究竟如何為“鼓勵自帶杯”打開突破口?城市的街區和商場、社會組織、相關政府部門乃至普通消費者,各方做出過哪些嘗試,又遇到怎樣的瓶頸?就此,可采取何種機制設計,力圖以最低的成本,為城市系統——尤其是營商環境,帶來更為長期的益處?澎湃研究所研究員結合自身觀察體會,并向發起“線上自帶杯地圖”的環保公益組織、現制飲品門店老板和店員,以及城市發改和商務部門的公務員做了進一步了解。

增長背后是巨大的減塑空間,城市相關主體急需采取措施

雖然是“現制”飲品,但一次性杯具的使用,其實對應飲品的提前制作:消費者在手機下單,到店取走飲品或在指定地點收貨。2016年,新茶飲品牌在超大城市興起時,排隊等茶一度成為城市現象,而后相關品牌越發依賴線上渠道。尤其是2020年后,緣于消費者疫情后的補償心理、疫情期間避免線下聚集、門店擴張競爭使單價降低等作用疊加,各品牌在線成交額呈爆發式增長。

在這股風潮帶動下,諸多連鎖咖啡店,也為消費者提供提前下單、外送或到店取飲品的渠道,甚至包括那些從社區店起步、提供自帶杯優惠的品牌。酸奶、鮮奶與果汁等現制飲品品牌同樣追隨而來。以前述規模估測,全中國每秒鐘將丟棄數以千計的一次性杯具。

就城市系統而言,倘若不具備可針對全生命周期考慮施策的良好環境,會令這一仍在擴張的行業,與作為全球共識、尚待明確機制與各方責任的“限塑”要求之間的矛盾愈發劇烈,更不利于其中領頭企業在全球層面的可持續發展。

如何協力打破這一內卷局面?從空間層面看,商業街區是重要的著力點。現制飲品的門店,多圍繞交通便利、便于取餐的商圈選址。據前述招股書引用的行業報告,在按商圈人口規模、交通設施、經營規模等因素排名的中國十大商圈中,每個商圈1公里范圍內,約有50家現制茶飲店;在按銷售額排名的中國十大購物中心中,平均每個購物中心有十家現制茶飲店。

大連一家商業綜合體,在自宣廣告中描述了對可持續發展的追求。而在其中的某連鎖新茶飲門店,澎湃研究所研究員就得到“無法直接使用自帶杯”的答復。 王昀 圖

實際上,不少商業綜合體拿到了國際上有關綠色、健康和韌性的標準評級認證。只是商場雖有此類方向和定位,但無法以此約束其中的門店租戶。對此還需要更多針對性的策略設計。

商業街區首要需做的是正向引導,使現制飲品門店鼓勵自帶杯的信息能夠在商圈內凸顯。這也對所在商場或街區有利,即可以培養人們到店體驗和消費的習慣。在帶杯前來和等待飲品時,人們便在商場和街區閑逛和逗留,實現更多消費。而通過支持自帶杯的行為,門店還可與更多顧客建立信任的連結,甚至提升店員的成就感和意義感,使其擺脫機械性操作的無聊體驗。這對整個商圈的氛圍和活力也有良性作用。

微觀層面:需要支持現制飲品品牌為自帶杯設計流程

門店遵循的是所屬品牌的原則和要求。在澎湃研究所研究員的觀察和體驗中,即便在具有國際領先綠色認證的商業綜合體,現制飲品門店的工作人員也通常堅持自家品牌的操作規范——即便顧客使用自帶杯,店員也需運用一次性杯具,參考其刻度和防范衛生風險等,做好之后再倒入自帶杯。這樣實際并未減少一次性杯具的丟棄。

倘若門店接受自帶杯,現場點單處的牌子上或有提示,但往往是不明顯的小字。一般都需要顧客主動詢問。親身體驗后,研究員進一步發現,以目前的生產和服務流程設計,這類門店確實難以明確鼓勵自帶杯——這樣會增加標準化生產流程的摩擦,甚至不利于消費者的體驗。因為顧客的自帶杯不同,可能形狀過長,難以放到接口下;可能容量較小,飲料難以全部裝入;可能瓶口不寬,飲用時會被果肉等配料堵住,等等。

人們拿著不同的自帶杯去咖啡店。圖片來自“自帶杯隨手拍”活動。

也有一些品牌的門店,尤其是從社區做起的連鎖咖啡,會針對自帶杯給出價格優惠。但這類提示并不醒目。研究員觀察發現,自帶杯固然是顧客與相熟店家建立信任的媒介,但咖啡師在忙碌時,同時面對眾多線上訂單和自帶杯的要求,更愿意用易于標準化操作的一次性杯具。

還有一些以確保顧客在店體驗為主旨的小店,雖不鼓勵自帶杯,但也不依賴一次性杯具。比如,精品咖啡店會匹配顧客對咖啡風味的感受,運用不同材質的杯具,如玻璃、陶瓷等。相關店主表示,如果顧客實在需要外帶,為免飲品風味受干擾,會優先推薦一次性紙杯;若顧客極力主張使用自帶杯,咖啡師也會盡可能滿足要求,但恕不提供優惠。

2025年2月,大連一家咖啡店,不同的飲品放在不同的杯子里。 王昀 圖

與單個門店、單個品牌的局限相似,單個商圈或仍勢單力薄,難有動力去做與自帶杯有關的推廣。這就需要從城市層面,自下而上與自上而下結合,在消費者、門店、品牌和商圈之間,圍繞自帶杯形成良性的循環反饋。

上下協作,令可持續發展的努力能夠破圈

自下而上方面,澎湃研究所研究員留意到,北京公眾與環境研究中心、自然之友和綠石環境保護中心,在“蔚藍地圖”APP上發起的“自帶杯隨手拍”一直在進行。消費者在現制飲品門店,用自帶杯購買飲料,可攜帶自己的杯子拍照打卡,分享過程中的發現,包括是否可用自帶杯、是否有優惠、流程是否順利等。

“環保組織非常愿意宣傳有實際行動的品牌。”北京公眾與環境研究中心高級研究員沈蘇南指出,“自帶杯隨手拍”活動希望引導人們注意到可自帶杯買飲料,也令可自帶杯的門店易被知曉,人們可參考地圖進行消費。理想狀態下,由這一行動而來的壓力和動力,可激勵現制飲品品牌制定支持自帶杯的生產和服務流程。

該項目發起半年,收集到700多條數據,主要分布在超大城市。通過這些“隨手拍”的信息,研究員看到,即便是同一品牌,對是否接受自帶杯,不同門店也會有不同操作。這是由于事在人為——某家門店的店員,可能會設法促成自帶杯的使用,減少一次性用品的丟棄。研究員也曾在便利店觀察到,店員為滿足自帶杯的要求,盡力調整了咖啡機接水處的高度,在把咖啡遞給顧客時,自己也比較開心。

2024年12月,在一家便利店,為把自帶杯放在咖啡機出水口下,店員暫時移去了下面的蓄水座。順利完成后,店員感到很開心。 王昀 圖

同樣,沈蘇南推進該項目時也發現,有的門店體會到,接受自帶杯并不費力,還有減少一次性用品消耗、增進與顧客關系、改善店員情緒等好處,并可營造“綠色生活方式”的形象。這就為推動更多品牌面向自帶杯去更新生產和服務流程提供了可能。比如,可以從自帶杯的設計開始:怎樣的杯型和材料,才能與現制飲品更好地匹配,并能讓人更好地領略飲品風味。

普遍可用的杯型。 圖片來自網絡。

還有一點是,諸多公司正謀求上市,可持續發展信息的披露不可或缺。每賣出一杯自帶杯飲品,就相當于減少了一個一次性用品的使用。倘若相應流程以支持自帶杯的方式設計,這些努力就能夠在資本市場上帶來正向的激勵。

微觀的撬動確有意義。但與該行業的年出杯量相比,該項目收集到的數據量,不到九牛一毛。比如,截至2025年2月,大連全市只有一條“自帶杯隨手拍”記錄:在高新區的肯德基不能使用自帶杯。這樣就很難對商圈、門店、品牌及消費者等各方產生影響。如果只有很少人做這件事,顧客使用自帶杯只是偶發事件,那么整個生產服務規范都不會為此傾斜。

如何擴大參與人群,正是項目需要解決的問題。“以目前的資源,我們得優先做更扎實和基礎的事情,如開發工具、政策倡導和培訓志愿者等。”沈蘇南提到,當下能破圈的營銷方式,背后需要巨大的資源和力量,這是環保組織眼下不具備的。

實際上,足夠多的數據不僅意味著影響力,還可歸納出更有說服力的模式參考。若能令更多自帶杯的人加入打卡,乃至吸引更多人使用自帶杯,并讓這些行為數據在地圖上匯總,就可進行交叉分析。借由這類數據分析結果,商圈、街區、商業綜合體等,便可更好地結合自身特質,在運營活動中融入鼓勵自帶杯的工作,使其更為可見,以此形成良性的循環。

這恰是政府部門可以協同出力的方面。澎湃研究員在“蔚藍地圖”上看到,所有“隨手拍”行動中,“垃圾分類隨手拍”的數量最多,共有20多萬條記錄,覆蓋了300多個城市,有一兩萬人參與。可想而知,正因有政府部門的倡導和推動,形成社會氛圍,“垃圾分類隨手拍”才會有此規模。

私域的分享無法形成公域的聲量。實際上,上海近年也在推動綠色消費,還有若干推進塑料減量的宏觀政策。借助相關城市活動,如“上海國際咖啡文化節”等,城市可給出接受自帶杯的門店名單,與諸如“自帶杯隨手拍”等活動聯動,請人們在地圖上打卡,讓更多人知道這些門店的存在。又如,可對倡導自帶杯的品牌或門店掛牌。另外,也可針對門店接受自帶杯前后的變化、破除障礙的過程等,組織跨行業、跨專業的討論。

前述工作無須額外的推廣成本,只需傳遞出一種明確信號。這樣,環境公益組織的工作會獲得更大支持,“自帶杯隨手拍”也會收集到更多有效數據。

2025年1月,大理雙廊景區的一家咖啡店。 王昀 圖

當然,未必所有場景都適用自帶杯。比如,澎湃研究所研究員在大理景區體會到,游客往往輕裝簡從,自帶杯顯得繁瑣;因無法形成熟客群,門店也不易接受自帶杯。這類情況下,可通過景區管理部門,令門店使用循環杯。在景區出入口等地,設置循環杯的收集裝置。推而廣之,人流量較大,相對封閉和集中的場景,比如馬拉松、展銷會等賽會和會展,又比如寫字樓、大學校園等場所,都可采用循環杯的辦法。當下香港等地也正以此推行限塑。使用者可能擔憂清潔度是否足夠,而信息公開透明、配合不定期抽查,會是降低疑慮的最好方法。

總體而言,鼓勵自帶杯是現制飲品行業可持續發展的一個突破口。在循環經濟的“3R”(Reduce、Reuse、Recycle)之中,勿增實體(Reduce),即減少一次性用品使用,是最為優先的策略,自帶杯直接減少對環境(Environmental)的負擔。而消費者如果自帶杯前往店內,一路能與商場或街區其他店家發生更多關聯,有利于社會(Social)鏈接,甚至促進更多潛在消費。另外,在配合自帶杯消費過程中,現制飲品店員也可獲得成就感和意義感。這是對公司治理(Governance)的貢獻。可謂一舉三得。城市要為此創造條件,就需要自上而下與自下而上協同,開辟各方共贏的新天地。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司