- +1

往事丨從致張光宇的信札,看張仃所渴望的“通靈寶玉”是什么

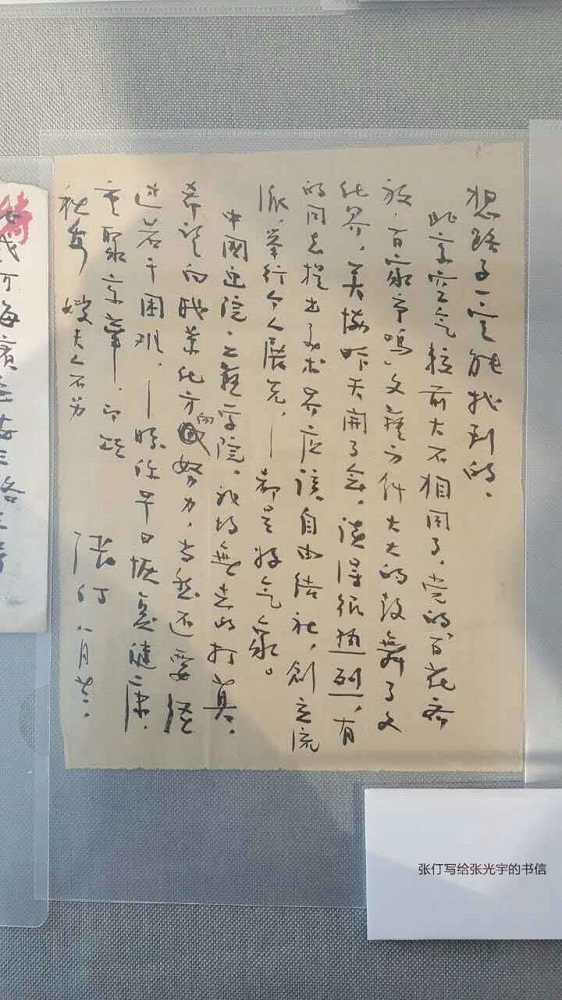

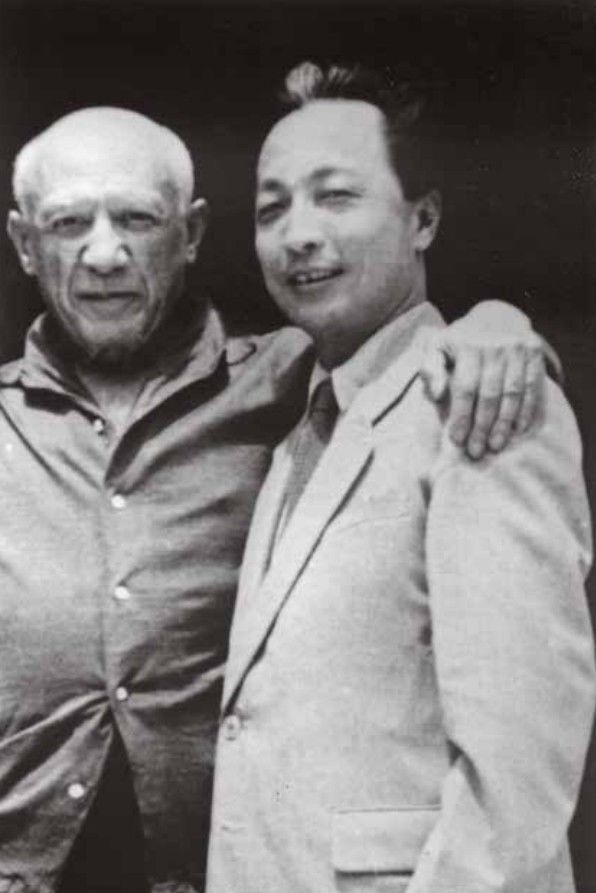

眾所周知,張光宇是張仃的伯樂,也是張仃亦師亦友的知交。1956年,正處于療養期間的張光宇,收到了張仃寄來的兩封信。信中文字非常樸實、自由,筆者認為“在張仃公開發表的文章中,很難讀到這種文字。”毫無疑問,這些都是張仃寫給知己的私房話,字里行間有一種心照不宣的默契。而文中提到了張仃渴望找回藝術的“通靈寶玉”,成為了筆者探究的話題。這也許是和當時正落實中央的“雙百”方針,以及不久前張仃赴法拜會畢加索的刺激等背景有關,從而使張仃暢所欲言,一傾積愫。

1956年8月,法國歸來伊始,張仃就給遠在北戴河療養的張光宇寫信,不經意間,留下了珍貴的史料。

第一封信寫于8月8日,全信如下——

光宇兄:回來后哪里也未去,因為十分疲勞,大睡好幾天,北京如舊。墨西哥與赤松夫婦畫展先后開幕,為酷暑中令人振奮的事。我也極想休息一下,或去北戴河,或在北京近郊,正聯系,尚未決定。見過江豐同志,工作還未談。老龐(薰琹)正忙搬家建校,照過一面,也什么都沒談。鄭(可)、祝(大年)來過,談了些老問題,我也極難表示意見。郁風奔上海,黃部長(苗子)在家作隱士,如此而已。今天想去故宮看看,再談。

祝海濱生活快樂,嫂夫人問好!

張仃八月八日晨

信中的“墨西哥”,是指“墨西哥全國造型藝術陣線油畫版畫展覽會”(1956年7月31日至8月19日,北京勞動人民文化宮)“赤松夫婦畫展”,則是“丸木位里 赤松俊子原子彈災害圖及訪華旅行寫生展覽會”(1956年8月4日至8月10日,中國美協展覽館)。兩展在京城的舉辦,張仃視為“酷暑中令人振奮的事”而先告為快。信中所述“工作”的問題,在8月22日第二封信中有更清楚的交代,全信如下——

光宇兄:大年昨自海濱歸來,得知你那兒一些情形。我本打算也避暑一番,但等來等去,暑已過去。也就沒有什么避的必要了。我現又設法在西山一帶找房,乘秋涼畫一陣畫。

原子之畫結束,墨西哥也快閉幕了,看了人家的東西,不勝感嘆。這些畫都似曾相識,就是畫不出了,如失了通靈寶玉——我想路子一定能找到的。

北京空氣較前大不相同了,黨的“百花齊放,百家爭鳴”文藝方針鼓舞了文化界,美協昨天開了會,談得很熱烈,有的同志提出美術界應該自由結社,創立流派,舉行個人展覽,——都是很好氣象。

中國畫院,工藝學院,我都無去的打算,希望向職業化方向努力,當然還要經過若干困難。——祝你早日恢復健康,重聚京華。即頌

秋安 嫂夫人不另。

張仃八月二十二日

必須承認,在張仃公開發表的文章中,很難讀到這種文字,其自由大膽,與他的領導身份頗不相符。毫無疑問,這些都是寫給知己的私房話,字里行間有一種心照不宣的默契。圈內人士知道,張光宇是張仃的伯樂,也是張仃亦師亦友的知交,而且,當時正落實中央的“雙百”方針,中國文化界呈現前所未有的活躍氣氛,再加不久前的法國之行,拜會畢加索的刺激——也許是這些因素,使張仃暢所欲言,一傾積愫。

歸納起來,信中表達了三點意思:第一,張仃不打算去工藝學院(即新成立的中央工藝美院),也不打算去中國畫院(他正參與籌備的北京畫院);第二,北京近期舉辦的“丸木位里 赤松俊子原子彈災害圖及訪華旅行寫生展覽會”與“墨西哥全國造型藝術陣線油畫版畫展覽會”,給予張仃強烈的刺激,令他感嘆“失了通靈寶玉”;第三,黨的“雙百”方針和文藝界的新氣象,使他歡欣鼓舞,情不自禁重溫起舊夢——做一名自由的“職業畫家”。

以上三點互相關聯,其中最關鍵的,是第二點中的“失了通靈寶玉”。對一個真正的藝術家,這無疑是性命攸關、非同小可的事。“通靈寶玉”語出《紅樓夢》,據作者解釋,為女媧補天剩下的最后一塊寶石,經過理、情、欲的三次鍛煉(隱喻完整的人性),幻化為通靈寶玉,具有神秘的守護法力。

張仃是一位革命藝術家,中央美院的領導,在革故鼎新、欣欣向榮的“新中國”歷史背景下,借用《紅樓夢》中“通靈寶玉”的神話隱喻,呼喚失落的藝術法寶,似乎不可思議,也充滿風險。究其原因,只能歸結于張仃不可救藥的藝術本性。顯然,在張仃的心目中,不管社會發展到什么程度,變化到什么程度,藝術的底線依然存在,它不會因主義、功能的翻新而喪失。然而,在洶涌澎湃的革命潮流之前,這種看法未免顯得天真幼稚。事實上,在民粹主義不斷升級,藝術的本質(個人的自由創造)被擱置,功能(為工農兵服務,為無產階級政治服務)被強化,文藝淪成政治斗爭工具的背景下,在大一統的體制化生活方式中,“通靈寶玉”的失落,是必然會發生,也是無可奈何的事。張仃憑自己的藝術直覺,在1956年這個春光乍現的時間節點,頓悟到這一點,向亦師亦友的知交坦誠披露。

其實,閱歷豐富、眼光老到的張光宇未嘗沒意識到這個問題。早在1953年12月30日的私人筆記中,張光宇記錄了漫畫界一直存在的一個“驚心動魄的問題”,那就是:以“潑辣大膽”這樣一種“唯一的尺度”衡量一切漫畫作品,并且戴著“冷漠無情的面具”,將一切藝術“衡量得體無完膚”——這,不就是后來極左文藝批評的典型表現嗎?其激進、虛無的本質,此時已被張光宇看破。那么,它與張仃感嘆的“失了通靈寶玉”,有沒有內在的關聯?明眼人自有公論。張光宇是否將這則私人筆記與張仃分享過,筆者不得而知,可以肯定的是,在這個問題上,他們是惺惺相惜,心有靈犀。

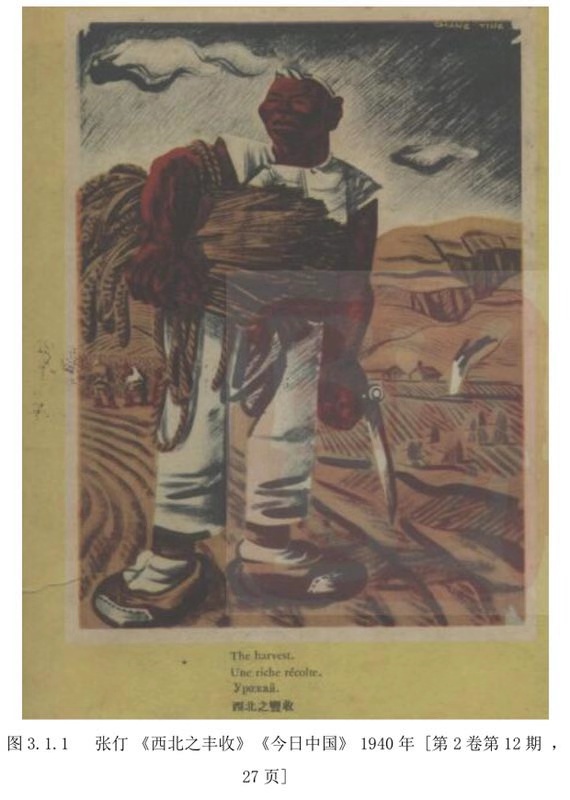

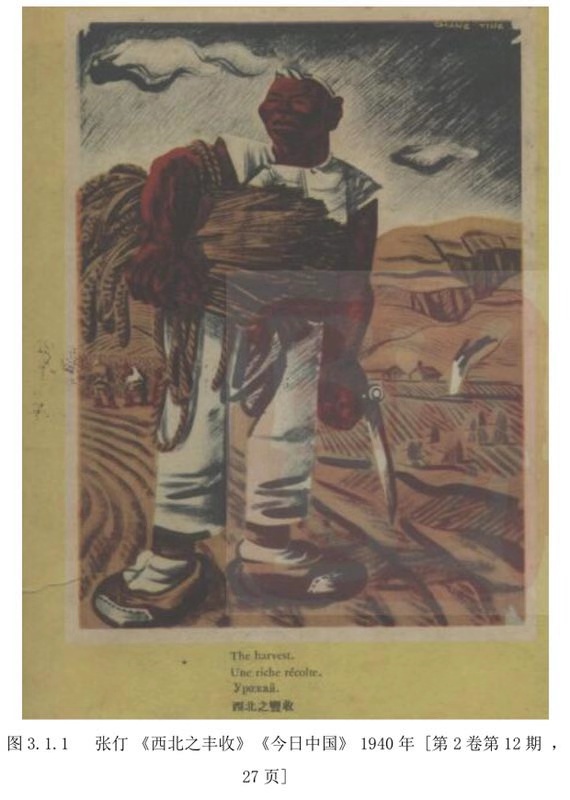

值得注意的,還有“失了通靈寶玉”的上下文:“這些畫都似曾相識,就是畫不出了”,“我想路子一定能找到的”。筆者以為:張仃相信能找回失落的“通靈寶玉”,與過去的人生經歷有關。想當年,在南京作自由撰稿人,賣畫為生的時候,在西安、內蒙顛沛輾轉宣傳抗日的時候,甚至誤打誤撞在延安魯藝執教的時候,張仃都畫出過回腸蕩氣的作品,如《春耕》《收復失地》《西北青年生產行列》《西北之豐收》等。當然不止是張仃,當年張光宇在《十日談》上發表的時勢漫畫,后來在重慶創作的《西游漫記》,還有那批漫畫同行創作的許多畫作,這些作品與墨西哥畫家及赤松夫婦的作品放在一起,并不見得遜色。諷刺的是,時過境遷,到了革故鼎新、欣欣向榮的新中國時代,卻發生這種“似曾相識,就是畫不出”的事情,不能不發人深省。

張仃直言不諱“失了通靈寶玉”,比起那種“國家不幸詩家幸”的俗論,更直接,也更警徹,但張仃相信:中央的“雙百”方針,為“通靈寶玉”失而復得,鋪好了路子,又顯得天真。

再三研讀這兩封信,令人感慨萬端。回顧張仃一生,做一名自由的職業畫家,是他原本的初心和一輩子的夢想。青春的熱血與時代的激流,卻將他卷入革命集體的隊伍。即便如此,自由畫家的夢想依然縈繞不去。當年在魯藝的東山窯洞閑聊時,胡考問張仃:“革命勝利了,準備干什么?”張仃不假思索地回答:“種幾畝地,然后,畫畫。”

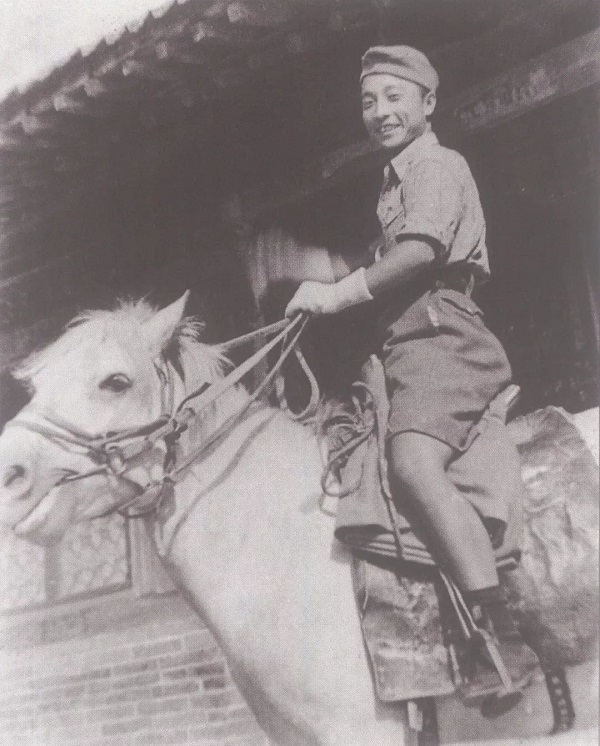

張仃于1938年秋到延安,變成公家人;1942年經文藝整風運動的洗禮,思想發生深刻變化,畫畫由個人的、自由的,變成集體的,約束的;1945年抗戰勝利后,終于入黨,從此聽命于組織,黨叫干啥就干啥;1949年成為新中國首席藝術設計師,接管舊北平美專“五人領導小組”的成員……,以上的勾勒,逶迤展現張仃由一個自由奔放的左翼藝術家,變成革命機器上一顆螺絲釘。

然張仃終是一位藝術家,豐沛的藝術直覺,頑強的藝術根性,使他一直苦悶于藝術與政治的沖突,“通靈寶玉”失落的焦慮。現在,終于迎來“百花齊放,百家爭鳴”的藝術春天,他能不珍惜嗎?

張仃立即付諸行動。據張郞郞回憶:老爸東借西籌,變賣心愛的徠卡相機,加上家里的僅有存款,買下景山東街中老胡同的一個兩進的小四合院,于1956年底搬出大雅寶胡同二號中央美院的集體宿舍,搬進自己的新居。后來又在香山腳下,發現一處適合作畫室的農家院落,在張光宇的資助下買下。與此同時,與昔日藝友張光宇、張正宇、丁聰、郁風、黃苗子、吳祖光、華君武、胡考等一起,積極籌劃同人雜志《萬象》的復刊,擬定的第一期目錄上,打頭文章就是他的《會晤畢加索》。顯然,張仃明白,要找回藝術的“通靈寶玉”,首先要恢復“自由人”的身份,恢復自由的生活方式,就像當年在南京上海時那樣,那時生活雖然清苦,甚至窮困潦倒,精神卻自由,獨立,充滿生機,因此令人懷戀。

豈料風云突變,“雙百”一下子跳到“反右”,張仃的職業畫家夢再次落空,不僅“自由人”未能恢復,反而官升一級,被調到中央工藝美院當第一副院長,又多一層約束。

或許是“雙百”的愿景太誘人,或許是“墨西哥”、“赤松夫婦畫展”及畢加索的刺激太強烈,雖然剛經歷過“反右”運動的驚濤駭浪,張仃尋找“通靈寶玉”的沖動揮之不去。之后的幾年里,利用中央工藝美院的特殊條件,利用“裝飾”的保護傘,張仃暗渡陳倉,鋌而走險,經過數年的探索,于60年代初又一個小陽春來臨之際,推出一批“畢加索加城隍廟”的彩墨裝飾畫,精神再一次綻放出耀眼的火花,成為新中國美術史上一道絕無僅有的奇異風景。為此,“文革”中張仃幾乎付出身家性命的代價,他的畫風因此再次發生激變。

可以說,張仃的大半輩子,都在與“通靈寶玉”的失落作抗爭,可歌可泣。1983年,他從中央工藝美院院長的崗位上退下來,辦完退休手續回到家中,情不自禁躺在地上打了一個滾,慶祝獲得大解放。從某種意義上可以說,張仃又回到“自由人”的生活,從此策杖懷糗,跋山涉水,師造化,開心源。此刻,他的“通靈寶玉”早已融入他深深眷戀的北方高山大野,凝聚在沉郁頓挫的焦墨線條中。

2019年2月15日

(原標題為《誰動了張仃的通靈寶玉? 》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司