- +1

作君王的官吏 | 戰(zhàn)國變法下君王與官吏的新關(guān)系

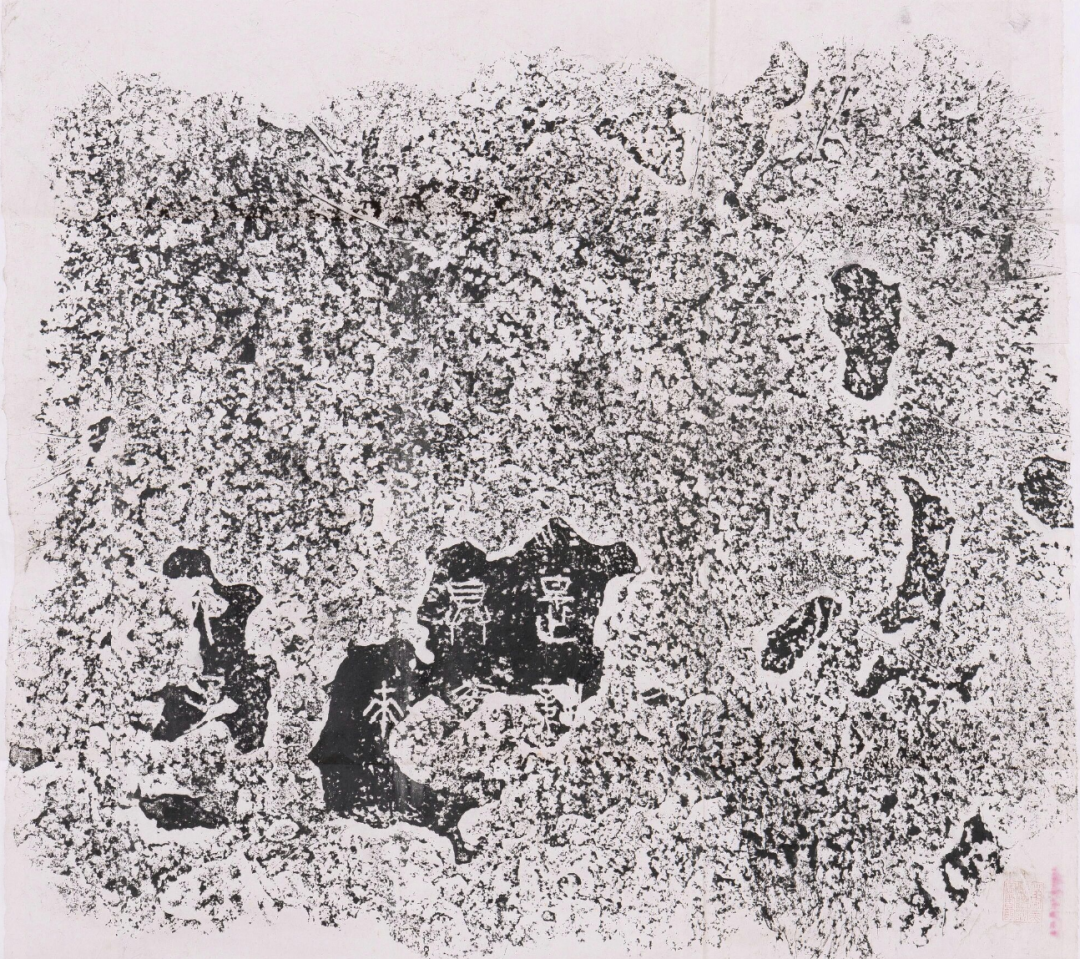

(秦)石鼓文—而師鼓印文,中央美術(shù)學(xué)院藏

通常認(rèn)為,自周平王東遷洛邑(公元前770年)至秦始皇統(tǒng)一六國(公元前221年),是為“春秋戰(zhàn)國”時(shí)期,亦被后世概括為“五百年亂世”。然春秋與戰(zhàn)國之分野,史家論斷不一,雖界限略顯模糊,但北宋史學(xué)家司馬光編撰《資治通鑒》時(shí),則擇公元前403年“三家分晉”為斷代之關(guān)鍵,以此劃開春秋與戰(zhàn)國之歷史帷幕。此分界點(diǎn)的公元前403年,周威烈王正式冊命韓、趙、魏三家為諸侯,標(biāo)志著“戰(zhàn)國七雄”中“三晉”的正式登上歷史舞臺,亦宣告承載春秋時(shí)期最大姬姓諸侯國——晉國的徹底瓦解。“三家分晉”不僅是傳統(tǒng)“封建制”走向“郡縣制”的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),亦由此拉開了戰(zhàn)國時(shí)期社會(huì)變革與制度革新的序幕。

魏國,“三家分晉”之一家。溯其源流,魏氏先祖畢萬,乃春秋晉國之公族重臣,因輔佐晉獻(xiàn)公拓土開疆功勛卓著,受封于魏(今山西芮城),遂以封邑為氏,改姬姓為魏姓。自此,魏氏一族在晉國政壇日漸崛起,至公元前453年,“三家”合力傾覆晉國權(quán)臣智氏,旋即瓜分晉國疆土。魏氏分割晉國最為膏腴的中部區(qū)域。然魏國早期所領(lǐng)“三晉”之領(lǐng)土,主要有四塊疆域,皆由舊有封邑拓展而來,彼此犬牙交錯(cuò),地緣結(jié)構(gòu)支離破碎,約包括現(xiàn)時(shí)山西南部、河南北部和陜西、河北的部分地區(qū)。當(dāng)時(shí)它的河西之地緊靠黃河、崤山與秦國相鄰,東以泗水與齊國和宋國相鄰,西南與韓國、南面有鴻溝與楚國接壤,北面則有趙國。這也讓魏國的權(quán)責(zé)不穩(wěn),戰(zhàn)略極為不穩(wěn)定,或成為變法的動(dòng)力。

一、被撬動(dòng)的團(tuán)塊

魏文侯任用李悝,率先在魏國推行變法,其變法實(shí)踐對后世影響深遠(yuǎn)。吳起、商鞅等人才也受到魏國變法的影響,他們之后分別前往楚國、秦國等地推行變法。 若綜合考察戰(zhàn)國時(shí)期各國變法的關(guān)鍵舉措,可以發(fā)現(xiàn),雖然側(cè)重點(diǎn)各有不同,但提高國家治理能力、強(qiáng)化君主權(quán)威是普遍追求的目標(biāo),其中,改革以軍功爵位為核心的功績主義的官僚人事權(quán)改革是重要內(nèi)容之一。

《說苑》記李悝痛斥“淫民”認(rèn)為“其父有功而祿,其子無功而食”是國之大錯(cuò),認(rèn)為應(yīng)該“為國之道,食有勞而祿有功,使有能而賞必行,罰必當(dāng)。”也就是認(rèn)為治理國家的根本原則在于要讓勞動(dòng)的人得到糧食,讓建立功勛的人獲得俸祿,任用有才能的人,并且做到該獎(jiǎng)賞時(shí)必定兌現(xiàn),該懲罰時(shí)必定公正。

之后吳起變法則同樣如是:

“吳起為楚悼王立法,卑減大臣之威重,罷無能,廢無用,損不急之官,塞私門之請,一楚國之俗,禁游客之民,精耕戰(zhàn)之士……使馳說之士無所開其口,禁朋黨以勵(lì)百姓,定楚國之政,兵震天下,威服諸侯”《史記》;吳起在楚悼王支持下推行變法,與李悝的做法極為相似,即削弱權(quán)貴大臣的顯赫地位,裁汰無能不堪用的士大夫(這里的無能無用也有著對楚王無用的意思。)

商鞅也同如是,“有功者顯榮,無功者雖富無所芬華。”“宗室非有軍功論,不得為屬籍。”“夫商君為秦孝公明法令,禁奸本,尊爵必賞,有罪必罰。”《史記》商鞅輔佐秦孝公推行變法,確立嚴(yán)明的法律制度:“禁奸本”(其中的“本”字即意味著斬?cái)嘣葧x升的制度與人),嚴(yán)格依照二十軍爵等級制實(shí)施獎(jiǎng)賞,對違法犯罪者一律嚴(yán)懲不貸。

這些“人事權(quán)”的變革做法,從根本上推翻世卿和世祿所帶給君王的桎梏。

以往西周、春秋的封建之制,層累而上。《禮記》記載:“王者之制祿爵,公、侯、伯、子、男,凡五等。諸侯之上大夫卿、下大夫、上士、中士、下士,凡五等。”;《春秋左傳》另記“王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂,皂臣輿,輿臣隸,隸臣僚,僚臣仆,仆臣臺。”民(以下為奴)被士管轄,士服務(wù)大夫,大夫服務(wù)世卿,世卿服務(wù)君王。在幾百年的分封綿延下,由于地理與血緣之間的關(guān)系,作為世卿的地方權(quán)力團(tuán)塊必然出現(xiàn),且必然與君王為中心的的中央的行為出現(xiàn)碰撞,產(chǎn)生沖突。如《左傳·昭公二年》載:“天子微,諸侯強(qiáng)大,……政由諸侯。”這里的諸侯國內(nèi)也可以帶入可想也會(huì)有許多世卿、大夫不由諸侯國主決定。而且由于世俸、世襲制度的產(chǎn)生,作為世卿大夫是有足夠的安全退路,可以不實(shí)行君王的意志。

但當(dāng)變法向著世卿、大夫的開刀,原先卿和卿所具有的權(quán)力及俸祿不再能夠世襲,改成“及身而終”,舊制傾頹,《商君書·算地》有言:“使諸侯列國,莫得擅爵祿,予之在我,奪之亦在我。”往昔卿族所據(jù)之權(quán)柄與厚祿,不得世襲罔替,變“世及”為 “及身而止”,官吏任免與國家財(cái)政皆歸君王一人之掌握。自此以降,君王可以直接統(tǒng)治所有層級,臣民悉為君主所役使,王權(quán)得以直達(dá)庶民之末梢,所謂《詩經(jīng)·小雅·北山》“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”成為實(shí)際的現(xiàn)實(shí)。若逢世卿、大夫薨逝,則為君王洞開乾綱獨(dú)斷之隙,讓君王可以按照喜好親近任用“左右近習(xí)”,隨其意愿擢賢任能,將心腹之人安插于舊有地方勢力之罅隙,逐漸使其破潰,那么君王也進(jìn)一步掌握未掌握的團(tuán)塊,這形成一種不斷潰解稀釋的過程。

尤其是重用如李悝、吳起、商鞅這樣的低級(或者外籍)的士族大夫來推行變法時(shí),恩威榮辱均維系于君王,更容易被收買以及掌握,并且與原先的集團(tuán)并無關(guān)聯(lián),尤其需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),被推上前臺時(shí),這樣的位卑權(quán)重的官吏會(huì)向著君王不斷靠近。

韓非子對這樣的君臣關(guān)系尤其談到:

“是以言陳之曰,必有策籍。結(jié)智者事發(fā)而驗(yàn),結(jié)能者功見而謀成敗。成敗有征,賞罰隨之。事成則君收其功,規(guī)敗則臣任其罪。”記錄過往出謀劃策的言論,等事情發(fā)生后,君主要加以檢驗(yàn);貢獻(xiàn)能力的人,等功效表現(xiàn)出來后,君主要對成敗進(jìn)行分析。成敗經(jīng)過核實(shí),隨之進(jìn)行獎(jiǎng)賞或懲罰。事情成功了,君主就收取他們的功勞;謀劃失敗了,臣下就承擔(dān)其中的罪責(zé)。(《韓非子·八經(jīng)》)

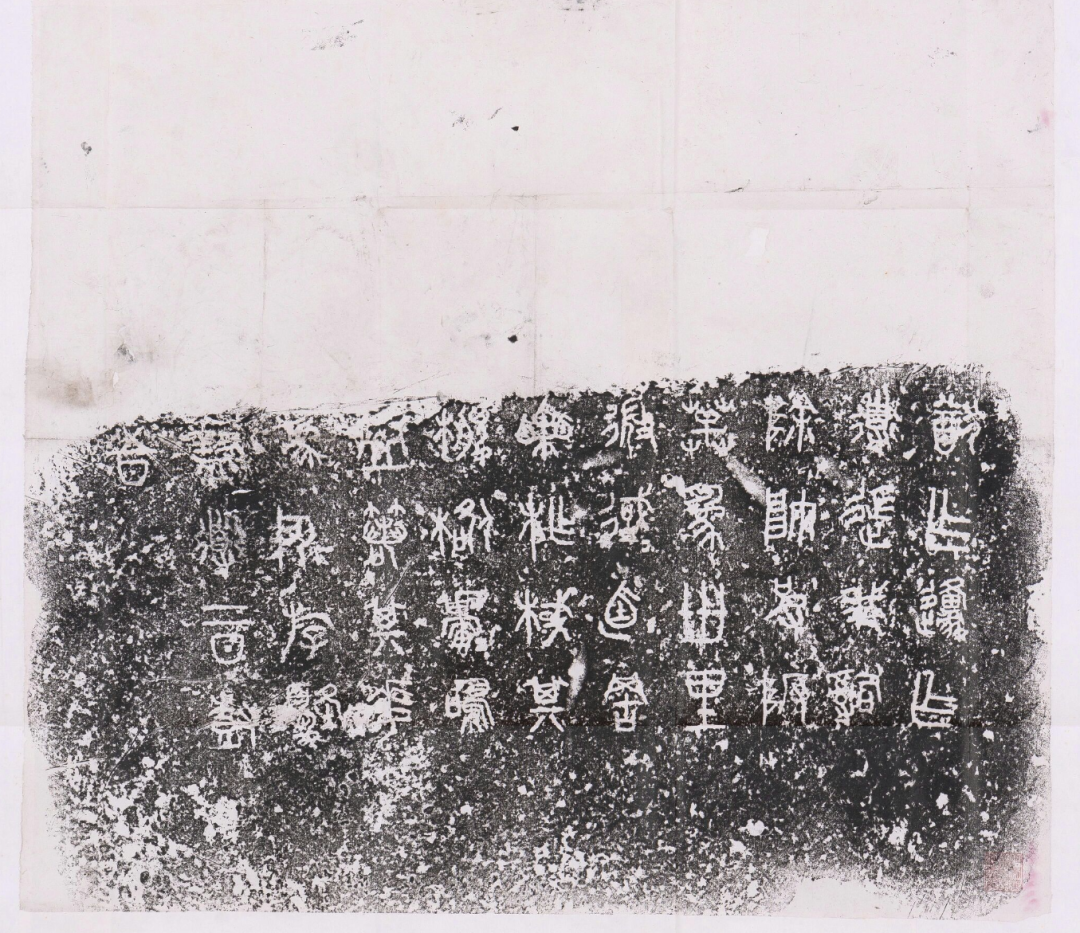

(秦)石鼓文—作原鼓印文,中央美術(shù)學(xué)院藏

那么這種改變牽動(dòng)著三點(diǎn)變化:

1.世卿大夫獨(dú)立性消失,君主權(quán)力加強(qiáng):隨著分封制的瓦解,世卿大夫的封地逐漸被收回,其獨(dú)立性也隨之消失。君主得以更自由地支配資源,君主與民眾的關(guān)系也由間接的托管關(guān)系(分封)轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯拥碾`屬關(guān)系。這客觀上需要大量“新中間層”來管理和統(tǒng)治,為官僚階層的興起提供了土壤。

2.低級士族身份單一化,職能凸顯:為了防止新的世襲世卿大夫出現(xiàn),原先被統(tǒng)合的權(quán)力需要被切割。低級士族的身份也日益單一化,其職能更加明確,“職”的概念日益凸顯。

3.世襲血緣失效,官爵細(xì)分,可上可下:隨著世襲血緣關(guān)系的失效,官與爵職不再是世襲的特權(quán),而是需要通過功績(或者與君王的遠(yuǎn)近)來獲得,“位”的重要性上升。

二、士的身份性質(zhì)變化

人事變革牽動(dòng)著原先春秋時(shí)期“士”階層化身成為“官僚階層”的變化。各國被清理出局的原有的士、大夫、世卿被君王提拔的官吏所代替。同樣,戰(zhàn)國時(shí)期隨著各諸侯國之間的戰(zhàn)爭規(guī)模不斷擴(kuò)大,戰(zhàn)爭的范圍和強(qiáng)度都超過了春秋時(shí)期為了適應(yīng)戰(zhàn)爭的需要,各國君主開始建立更加龐大的直系官僚群體,并隨著戰(zhàn)爭的進(jìn)行,各國對于物資和兵員的需求量不斷增加,這使得君王更需要避免原先分封貴族的桎梏,讓直系的官吏來執(zhí)行其意志,驅(qū)使民眾,成為君王—官吏—民眾的新三級結(jié)構(gòu)。

如果同觀學(xué)派來源,卻可以發(fā)現(xiàn)三人均與儒學(xué)的“子夏學(xué)派”有著千絲聯(lián)系。

《韓詩外傳》記“魏成子食祿千鐘,什一在內(nèi),九在外,以聘約天下之士。是以東得卜子夏、田子方、段干木。此三人君皆師友之。”孔子的弟子子夏出仕于魏,并后舉薦與魏文侯。《史記·魏世家》記:“文侯受子夏經(jīng)藝,客段干木,過其閭,未嘗不軾也。而子夏所在的西河也形成西河學(xué)宮,成為當(dāng)時(shí)天下學(xué)術(shù)之中心,門下弟子眾多,其中西河學(xué)宮走出的李悝、吳起,以及游學(xué)于西河學(xué)宮的商鞅,在處理國家的人事權(quán)力上,也貫通著子夏的看法。

子夏曰:“《春秋》之記臣?xì)⒕⒆託⒏刚撸允當(dāng)?shù)矣,皆非一日之積也,有漸而以至矣。凡奸者,行久而成積,積成而力多,力多而能殺,故明主蚤絕之。”今田常之為亂,有漸?矣,而君不誅。故子夏曰:“善持勢者,蚤絕奸之萌。”《韓非子·外儲(chǔ)說右上》

子夏以《春秋》所載臣弒君、子弒父的頻繁發(fā)生為例,指出此類禍亂并非一朝一夕之禍,而是長期積累,漸變而成。“《春秋》之記,臣?xì)⒕⒆託⒏刚撸允當(dāng)?shù)矣,皆非一日之積也,有漸而以至矣。”亂臣賊子往往暗中積蓄力量,待時(shí)機(jī)成熟便發(fā)動(dòng)叛亂。故明智之君主須及早洞察并鏟除奸惡萌芽,防微杜漸。要駕馭小人,清除積久成習(xí)的“奸惡”,穩(wěn)定天下,就需要對那些有不良行為的人和事及早發(fā)現(xiàn)并予以制止。如果進(jìn)一步詢問如何解決,制止這些“不法之事”?那很可能引向一種討論,那就是君王需要擁有完全忠屬于君王的官吏,這便是上文的削改“人事組織權(quán)”。如果才能保護(hù)君王。那么這種完全直屬于君王,可完全被掌握的官吏,就成為戰(zhàn)國時(shí)期君王的重要沖動(dòng)。而諸子亦洞悉此勢,幫助君主消除隱患明辨忠奸,穩(wěn)定上下秩序,又讓這群官吏知道禮儀(被禮儀所規(guī)制),擁有良善,擁有“忠心”的德行,是故“子夏曰:‘仕而優(yōu)則學(xué),學(xué)而優(yōu)則仕’”《論語·子張》讓這些官吏成為“君子”是一種思考的進(jìn)路。

至戰(zhàn)國末期,各國君王尤其是秦王對于治下的封建桎梏多以打散,建設(shè)一個(gè)穩(wěn)定的官吏隊(duì)伍、如何變得更“如臂揮指”,已經(jīng)形成要求甚至是體制慣性。接續(xù)對荀子的閱讀。荀子對于亂世的思考從“性惡論”始至于“天下之善”進(jìn)路里面,君王的意志到普通的民眾之間需要一個(gè)中間環(huán)節(jié)或樞紐來連接,而這個(gè)連接在荀子看來,不應(yīng)是一位普通官吏,而應(yīng)是發(fā)揮作用的特殊群體—— “君子”。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司