- +1

專訪|楊文紅:AI時代,短劇沖擊,長劇成為“奢侈品”

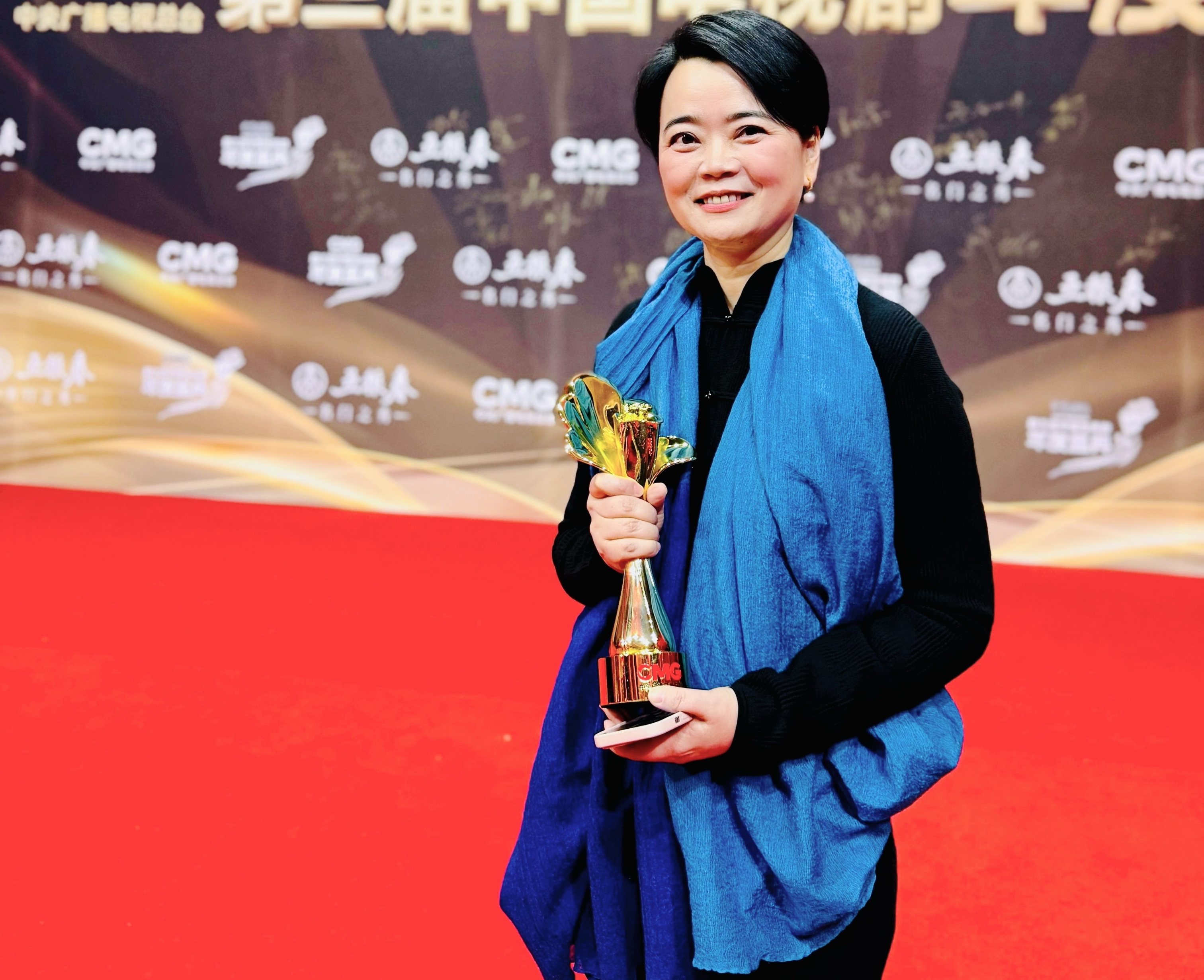

在2025年1月29日播出的CMG第三屆中國電視劇年度盛典上,金融題材劇《城中之城》成為最大贏家,斬獲“年度大劇”榮譽。該劇不僅憑借其對金融行業(yè)的深刻剖析和對人性的細膩刻畫贏得了觀眾的喜愛,更在專業(yè)領(lǐng)域獲得了極高的評價。劇中趙輝的扮演者于和偉榮獲“年度男演員”,編劇卞智弘、吳楠、田雨榮獲“年度編劇”,演員馮嘉怡榮獲“年度觀眾喜愛演員”,演員夏夢榮獲“年度新銳”。

金融題材劇《城中之城》在CMG第三屆中國電視劇年度盛典上斬獲“年度大劇”榮譽。圖源:央視新聞

《城中之城》可以說是一次對中國金融監(jiān)管轉(zhuǎn)型歷程的聚焦,更是一次對中國社會肌理的深度剖解。而手握這把“時代解剖刀”的,正是出品人、總制片人楊文紅——這位曾監(jiān)制或策劃《蝸居》《甄嬛傳》等現(xiàn)象級作品的影視人,以媒體人的敏銳與歷史學者般的嚴謹,在資本與理想的撕扯中,找尋戲劇的支點。

楊文紅,畢業(yè)于復旦大學中文系,興格傳媒董事長、創(chuàng)始合伙人,上海市廣播影視制作業(yè)行業(yè)協(xié)會會長、上海電視藝術(shù)家協(xié)會副主席,曾任職于上海廣播電視臺(SMG)副臺長、東方衛(wèi)視總監(jiān)、上海電影集團副總裁等職。她憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗和敏銳的市場洞察力,帶領(lǐng)團隊在影視行業(yè)深耕多年。此次《城中之城》的成功,再次證明了她在現(xiàn)實題材創(chuàng)作上的深厚功底。

《城中之城》出品人、總制片人楊文紅出席CMG第三屆中國電視劇年度盛典。

“現(xiàn)實主義的本質(zhì)是批判性,但立意是善是惡決定作品命運。”在《城中之城》的創(chuàng)作過程中,她和主創(chuàng)團隊調(diào)研了無數(shù)政策文獻,采訪了眾多從業(yè)者,以近乎嚴苛的創(chuàng)作態(tài)度,贏得專業(yè)人士和相關(guān)審查部門的尊重:“他們看到了作品的善意——不是標簽化呈現(xiàn)金融高管墮落,而是警示全鏈條圍獵的個體困境。”

談及劇中主人公趙輝——一個理想主義者的墮落悲劇,楊文紅認為,這種理想主義者的隕落,如同“時代的倒刺”,當規(guī)則重建期的陣痛裹挾個體,悲劇就具有了超越行業(yè)的反思價值。

在采訪中,楊文紅展現(xiàn)出極致專注的創(chuàng)作自覺:當行業(yè)熱議中短劇顛覆長劇的焦慮時,她堅持沉下心來花大量時間梳理幾十年中國金融政策演變;當市場追捧熱搜式話題劇創(chuàng)作時,她帶領(lǐng)團隊完成數(shù)十位金融從業(yè)者的田野調(diào)查;當短劇威脅論甚囂塵上,她卻從中看到長劇創(chuàng)作者必須面對的終極命題——如何用人類最奢侈的時間資源,兌換足以穿越時代的藝術(shù)表達。

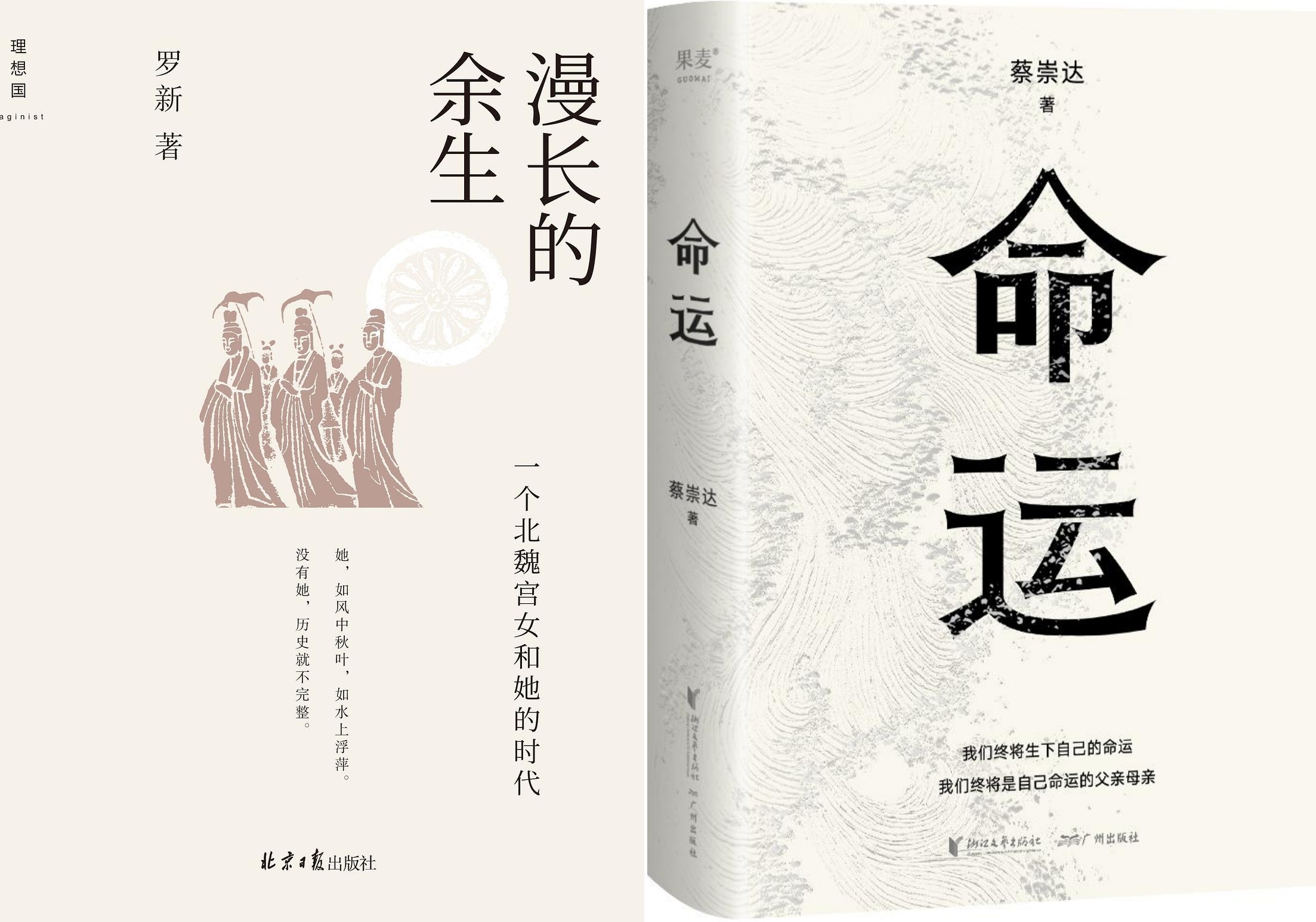

在楊文紅的影視項目片單上,歷史學者羅新的小說《漫長的余生》與蔡崇達的小說《命運》赫然在列。楊文紅談到,經(jīng)歷疫情封控期的觀察,她完成了一次創(chuàng)作轉(zhuǎn)向:當世界突然靜止,“我們何以成為今天的我們”。她與羅新長談北魏宮女王鐘兒的故事時,發(fā)現(xiàn)小人物撬動大歷史的敘事可能:“羅教授說,歷史想象只能基于史實往前‘走一步’,我在想,我們影視人卻能借助戲劇‘再走幾步’。”

這位精品劇制造者正試圖在歷史縱深與人性寬度之間,重構(gòu)影視創(chuàng)作的坐標系。楊文紅似乎依然是一個深諳和熱愛深度報道的媒體人,只不過現(xiàn)在改用戲劇解剖世界。

【對話】

一代人有一代人的困境

澎湃新聞:現(xiàn)在來回顧《城中之城》這個故事的內(nèi)核表達,你和滕華濤導演最初達成的共識是什么?

楊文紅:我們倆都是“看到了新人物”,一拍即合,一定得把這個大時代背景下的這種新人物做出來。

趙輝這個人物不是簡單意義上的一個墮落精英,他是2017-2019年中國金融監(jiān)管轉(zhuǎn)型中一個具體而微的人物。這種金融監(jiān)管中的人物困境,是金融這個巨大利益場造成的。坐擁那么多資金,你的手稍微動一動就有人生有人死。既然坐在這個位置上,如果你有漏洞有軟肋,你就必然要被人家圍獵,這是真實困境。

于和偉 飾 趙輝

蘇見仁也是新人物,他很真實,不是傳統(tǒng)標簽意義上的官二代。很多影視劇容易把這種人物做得很“低智”,蘇不是。蘇有能力,有洞察官場所有規(guī)則的眼光,但他沒有太大野心的,因為他從小什么都不缺。包括他還是個“純愛戰(zhàn)士”,他追求純粹的愛情,對同學、朋友有很真摯的情感。

還有一個新人物,就是出場不久就死亡的戴行長。我金融業(yè)界的朋友說:一看戴行就是20世紀60后生人。這個時代的人,他們的職業(yè)發(fā)展期與國家狂飆突進期同頻。那個年代有一些規(guī)則的進步確實跟不上經(jīng)濟發(fā)展的速度,所以其中有一些人,他們對規(guī)則不夠敬畏,他們認為,規(guī)則可以為一個好的目的而改變,為了國家和社會發(fā)展而突破。問題是,如果輸了呢?規(guī)則是保證資金安全性的,安全是第一性的,突破不是第一性的。

澎湃新聞:戴行一開始的去世,趙輝的崛起,陶無忌的成長,三個人物的交替,其實隱喻的也是一個社會的轉(zhuǎn)型、行業(yè)的重構(gòu)過程?

楊文紅:對,所以他們對同一件事情的反應(yīng)是不一樣的。60后的戴行說“我要為理想,為國家保全一個民族工業(yè),不惜打破規(guī)則”,他覺得這是正確的事。70后的趙輝則因為他的成長背景,教育背景,他認為絕不能為這個打破規(guī)則,他很清楚紅線。但他后來看到一家科技企業(yè)的困境,也會面臨跟戴行一樣的掙扎:這家企業(yè)其實有前途的,我要不要救?

我們這個故事,將人物所處的金融環(huán)境落在金融監(jiān)管體制改革的期間。正因為這種監(jiān)管變化,金融人開始反問自己一個最本質(zhì)的問題:“金融是國家的命脈,錢該往哪里去才是對民生最好的?”

有在這樣一個大時代背景下的關(guān)于國家命脈的主命題,有在利益困境面前如何抉擇的生命問題。國家命題與生命命題兩相結(jié)合,主人公們就成為了典型環(huán)境典型困境中的典型人物。

監(jiān)管新政落地之前,像戴行第一集的操作不能說是“合法”,但其中確實有操作空間。而像趙輝這樣的人,則是經(jīng)歷過舊的規(guī)則,現(xiàn)在正在經(jīng)歷新的監(jiān)管政策。對陶無忌來說,他上班第一天接受的就是新的監(jiān)管政策,他沒有經(jīng)歷舊的規(guī)則。那他們這樣的三代人,底色就是不一樣的。戴行的困境源于狂飆年代規(guī)則滯后的歷史局限,趙輝的掙扎折射監(jiān)管轉(zhuǎn)型期的陣痛,陶無忌的成長則預示新秩序的重構(gòu)。

王勁松 飾 吳顯龍

澎湃新聞:比如說像王勁松老師飾演的吳顯龍,他的職業(yè)身份和跟趙輝的個人關(guān)系糾纏在一起,也在情感層面助推趙輝最終走向那條路?

楊文紅:吳顯龍本來也希望,我們好兄弟之間,只談情感,不談利益。但到了最大的利益面前、到了生死之際,他就得用這種感情牌,沒有其他人可以幫他擺脫困境了。而有意思的是,吳顯龍開這個口,經(jīng)歷了心理掙扎,但他兒子不覺得有什么糾結(jié)的,你就應(yīng)該張口去問他要,否則什么叫兄弟?

代際差異在吳顯龍父子對“兄弟情”的認知分裂中尤為凸顯——老輩人尚存情感掙扎,新生代已將利益置換視作理所當然。你看,你的困境,很可能不是下一代人的困境。就像戴行的困境不是趙輝的,趙輝的困境不是陶無忌的。

澎湃新聞:我們看這部劇,會覺得尺度還是挺大的。在拍攝時有沒有想過可能審查會存在問題?

楊文紅:我們這部劇經(jīng)過了上海金融工委、國家金融監(jiān)管總局兩個專業(yè)機構(gòu)的審查。和專業(yè)行業(yè)有關(guān)的劇之所以要專業(yè)機構(gòu)把關(guān),是為了保證劇在呈現(xiàn)專業(yè)知識時的專業(yè)性。說實話,我們在金融政策、房產(chǎn)政策、銀行操作規(guī)范等方面都進行了認真研究和自我審查,比如我們做過一個近二十年每一年的行業(yè)相關(guān)政策變化的表格,從2010到2022年的政策變化我們拉得尤其細。所以我們底氣是足的,我們沒有捏造事實,也沒有錯誤的政策描寫。

非常幸運,我們遇到了一批專業(yè)的審查者,他們看到了我們的認真度、專業(yè)度,看到了作品本質(zhì)上的善意和悲憫,呈現(xiàn)出很高的審查水平。他們的反饋是:《城中之城》沒有標簽化銀行人,沒有標簽化地寫一個銀行高管的墜落;劇中描述了銀行高管被圍獵的全鏈條,具有深刻的警示意義。

我在CMG中國電視劇年度盛典的致辭中說“感謝總臺,感謝愛奇藝,相信我們、支持我們”,是發(fā)自內(nèi)心的。這種溫暖,無比珍貴。《城中之城》讓我深深感到:遇到專業(yè)而純粹的創(chuàng)作伙伴,是一種幸福。

《城中之城》主演白宇帆和導演滕華濤

我不要“為故事而故事”

澎湃新聞:我接觸過的上海影視公司和北京影視公司,在關(guān)注的議題,擅長的內(nèi)容方面,還是有一些區(qū)別的。像興格傳媒,未來什么樣的題材和故事是你最想做的?

楊文紅:可能大家會覺得,你是上海的公司,你又做了《城中之城》,可能之后主要會做上海相關(guān)選題,其實不是的。

我是媒體人出身,我不要“為故事而故事”。在我看來,雞毛蒜皮、家長里短的生活是表象,還是要找到那個根系,才能揭開表象下的本質(zhì)。比如大家寫上海,慣常看到的是那種賞心悅目的生活。但那只是上海很小的一部分。實際上,這座城市很“尖銳”。本質(zhì)上金融是這個城市的發(fā)動機,經(jīng)濟的概念貫穿在這座城市的精神中。而那些風花雪月,是發(fā)動機高速運轉(zhuǎn)之后的表象。

我希望做一些與當下有關(guān)的建設(shè)性記錄,記錄時代的根系,當然,這難度很大。我們做新聞的,會覺得好的戲劇就像深度報道一樣,它可以在一組人物關(guān)系或幾組人物關(guān)系之中,如同解剖手術(shù)一般,條理清晰地展現(xiàn)出世界的剖面,它甚至能穿越時代,直指人性。

澎湃新聞:如今是一個特別信仰速成的時代,長劇面對中短劇的挑戰(zhàn),行業(yè)是有一些惶惑的。比如某些短劇創(chuàng)作者說要做短劇精品的量產(chǎn),說長劇要退出歷史舞臺了。包括現(xiàn)在幾大長劇平臺也在進行結(jié)構(gòu)調(diào)整。你怎么看待這些觀點和現(xiàn)象?

楊文紅: 我覺得在自己的專業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)就好了,不要在別人的專業(yè)領(lǐng)域發(fā)表意見。所謂長劇,不是指集數(shù)很長的劇,而是指每一集的分鐘數(shù)長度。你看海外劇集,一集一小時、一小時半的都有,但它總集數(shù)可能才十幾集,它肯定算是長劇而非短劇對吧。一個一集45分鐘甚至一個多小時的作品,它敘事跟一集一分鐘、十幾二十分鐘的東西,敘事肯定是兩回事。

澎湃新聞:所以你覺得,長劇不是走到窮途末路了,只是在面對新一輪的調(diào)整?

楊文紅:對。創(chuàng)作要求更高了,卷起來了。以前60分就能達標了,今天80分也懸。但你再想想,如果你真覺得60分達標就行了,AI時代已經(jīng)來了,AI也許能更快地達到60分,那么你不被人卷死,就得被AI卷死。行業(yè)真要大幅縮減成本,AI輸入一下,幾分鐘把劇本寫出來。5分鐘以內(nèi)的短劇,都是卷情節(jié)卷成本的,AI訓練的同類產(chǎn)品多了,寫起來一定很順暢的。

澎湃新聞:長劇有可能變成,AI時代人類創(chuàng)作的護城河?

楊文紅:時間是人類最大的奢侈品,因為每個人的時間有限且不可再生。長劇創(chuàng)作和觀賞,花費的時間都很長。那么你內(nèi)容達不到奢侈品的標準,怎么去兌換觀眾最大的奢侈品——時間?所以長劇未來應(yīng)該卷創(chuàng)制作水平,卷深度廣度。

我以前在電視臺,做《蝸居》的時候,一邊做一邊就知道了,這部劇出來,同類題材賽道就“封死了”。我們投《甄嬛傳》的時候也是,跟鄭曉龍導演一聊,就知道這部劇出來,一段時間內(nèi)同類型的劇出不來了。我們私下開玩笑,說這種劇就叫“絕類劇”。

《甄嬛傳》和《蝸居》都屬于各自題材類型中的標桿作品。

澎湃新聞:《城中之城》找到了它的受眾,相對成熟的知識分子群體。但現(xiàn)在行業(yè)很關(guān)注年輕人,且觀察到很多年輕人不怎么看長劇了,這就給行業(yè)帶來很多焦慮?

楊文紅:網(wǎng)絡(luò)平臺的數(shù)據(jù)主要是年輕人構(gòu)成,然后用算法創(chuàng)作。因為重視數(shù)據(jù)和算法,所以要討好現(xiàn)有數(shù)據(jù)提供者——年輕用戶。但其實,年輕用戶就一定喜歡簡單直接的東西嗎?我認為這是偏見。

年輕創(chuàng)作者做不出有深度有銳度的東西嗎?我認為這也是偏見。這次電影《哪吒之魔童鬧海》就證明了這一點。十幾年前滕華濤也年輕,他做出了《蝸居》。年輕人有他們的銳度,他們可能是看問題最尖銳最透徹的。

而且這種數(shù)據(jù)和算法的邏輯,確實會導致創(chuàng)作端出現(xiàn)一些問題。比如大家總說創(chuàng)新,但又試圖批量復制。可創(chuàng)新就不是一個工業(yè)化的生產(chǎn)過程,創(chuàng)新的邏輯,本質(zhì)是反數(shù)據(jù)和算法的。

楊文紅在興格傳媒年終總結(jié)會上發(fā)言

打動人是“稀缺品”

澎湃新聞:其實談創(chuàng)新,還是需要創(chuàng)作者對社會新趨勢新現(xiàn)象有洞察。疫情之前,我們有很多“社會話題劇”引爆輿論。那時經(jīng)濟大環(huán)境很好,大家對教育、階層的關(guān)注,是一種焦慮緊張但也野心勃勃的集體心理投射。但疫情后,很多人感受到一種失落和迷茫。似乎尚沒有影視劇很好地去洞察和表達這種集體情緒。

楊文紅:你提到的社會話題劇,除了一些優(yōu)質(zhì)之作,有很多是在用純對立關(guān)系來做故事,把矛盾放大到不真實的程度,來吸引觀眾的注意力。但戲劇并非必須有強對立矛盾才吸引觀眾,你看《請回答1988》,有什么極致矛盾?有的就是真愛真情。

現(xiàn)在對我們創(chuàng)作者最大的挑戰(zhàn)是怎么做出“真”。表面戲劇、狗血矛盾、制造焦慮,我認為這樣的創(chuàng)作方式,就是把網(wǎng)絡(luò)上的熱搜話題照搬到戲劇里來。這種“預制菜”的公式短劇更擅長,什么極致狗血的事兒五分鐘十分鐘講不了?那短劇就把你卷死了。

澎湃新聞:所以怎么去提高長劇的“抗卷性”?

楊文紅:市場最卷的賽道,都是合并同類項的廝殺,那一開始選項目,就應(yīng)該找到它的獨特之處。目前來說,我們大部分項目還沒怎么被卷到,可能是因為我們一開始挑的就是大家覺得有特殊性、高難度的項目。

打動人這件事情,永遠是稀缺品。對編劇來說,你一定要有真生活真體驗真學習。在我的觀察里,這幾年連純愛題材的水平都有下降,缺乏真實鮮活的、打動人心的戀愛細節(jié)。純愛題材不需要多少年人生經(jīng)驗和創(chuàng)作經(jīng)驗的積累吧,年輕編劇可以寫,但還是稀缺。因為沒有打動自己的真感情,寫出來都是套公式。

這么多年過來,我們行業(yè)是有一些能力的增長,也有一些能力的缺失。增長的是工業(yè)化水平,缺失的是創(chuàng)作上那種真誠和靈性。有時候過于工具理性,過于重視數(shù)據(jù)量化創(chuàng)作,可能會犧牲創(chuàng)作中的真情實感。

還有,是不是“數(shù)據(jù)正確”讓我們很多創(chuàng)作者沒法真實表達、充分展現(xiàn)自己的創(chuàng)作意圖?

澎湃新聞:這兩年我們看到很多對于城市人成為“孤島”“原子化個體”的研究和探討,網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)發(fā)展,讓人和人之間缺乏真實的互動鏈接。這是不是年輕編劇在面對的問題,讓他們難以寫作真實生活。

楊文紅:比如你感受到了孤獨,那你也可以寫真實的孤獨。又或者我們還有想象力的空間,比如你也可以寫科幻,但好像這方面的佳作也不多,因為即使是任想象力馳騁的科幻,也需要對現(xiàn)實的理解。比如很多科幻作品都在講述你發(fā)現(xiàn)有一個更高的系統(tǒng)在控制你的人生,然后你必須反抗。

我們要找到一個選題的本質(zhì),那就要看我們的編劇有沒有提煉和歸納的能力,有沒有想象能力和批判精神。

澎湃新聞:興格之后的創(chuàng)作項目,包括羅新的《漫長的余生》和蔡崇達的《命運》。當時是怎么拿下這兩部作品的?

《漫長的余生》和《命運》書封

楊文紅:拿下這兩部作品的影視改編權(quán),其實和我對一些問題的再思考有關(guān)。之前疫情,讓我對自己、對創(chuàng)作、對環(huán)境都有了更進一步的反思。2022年3月,我本來要飛倫敦的,但一聽可能要封控,就立刻退了機票。作為一個媒體出身的人,本能覺得不能錯過一個如此重要的歷史時刻、歷史場景。

這段靜止的日子,讓我對很多事物進行了再觀察,對很多問題進行了再思考,其中一個很重要的問題是:我們何以成為今天的我們?個人的思考有時難免會陷入絕境,我就尋找思考過同樣的問題,或者給出答案的人和書。當時,我對以后的創(chuàng)作做了某個決定:每一部重要的創(chuàng)作都要盡量去完成一種表達、提出一個問題或開放性地解答一個問題,要和當下相關(guān)。

某天,我看到了理想國的一場關(guān)于《漫長的余生》的直播,主講人是羅新、王笛、李禮。羅、王兩位教授關(guān)于個體、關(guān)于普通人的歷史觀非常觸動我。我立刻找來了這本書。羅教授這本精彩的歷史書從小人物切入大時代。我想這種寫法本身就代表了一種歷史態(tài)度。

我拜訪了羅新教授,他說歷史學者關(guān)于歷史的想象只能在歷史史實的基礎(chǔ)上往前“走一步”,我想“再往前走幾步”的工作恰好可以由我們來完成,或許我們可以以當下的視角來再擴充、展現(xiàn)王鐘兒這樣一個宮女的歷史作用以及北魏那個多元豐富的時代。

蔡崇達的《命運》具有非常強的內(nèi)生性的力量。當我在書店初次看到這個書名的時候,我想敢于啟用這樣名字的書,要么是個笑話,要么就是一部偉大的作品。制片人陳泉半夜發(fā)文說她看哭了。我去看,也淚流滿面。一位翻譯過馬爾克斯《百年孤獨》的朋友,在看完書后對我說:“這是中國的《百年孤獨》啊。”

這是一個女人的百年,她經(jīng)歷了這個百年的各種變遷、各種生離死別,從最初與命運抗爭,到理解命運,與命運共生。“像成熟的果子自然從樹上掉下,死的時候,人和世間都沒有傷口。”這樣的故事是關(guān)于“我們何以成為我們”的一種解釋,再難做,也要試試的。

澎湃新聞:興格傳媒已經(jīng)成立快十年,剛好穿越了一個網(wǎng)劇崛起、資本熱到行業(yè)回歸冷靜的周期。你會怎樣去看待這個周期,以及如何看待當下?

楊文紅:當年剛接觸網(wǎng)劇制作時,自己有過一段困惑和迷茫期。當時拿到的一些劇本,按照在電視臺時選劇的標準會覺得還應(yīng)該再打磨。可那時候觀眾對劇集的需求是巨大的,也是急迫的,許多我認為不夠成熟的劇本拍成網(wǎng)劇也受到了歡迎。我對自己產(chǎn)生了懷疑,并在不短的一個階段里一直處于自我反思的狀態(tài)。

反思之后,我覺得做一些個體命運與時代關(guān)聯(lián)的表達可能是我們公司應(yīng)該堅持的,也可能是我們的長項。我們應(yīng)該保持并深入發(fā)揮我們新聞人出身的敏銳性和思考力。所以,我們把公司的創(chuàng)作SLOGAN改成了“用影像記錄時代”。《城中之城》正是這一創(chuàng)作理念下的產(chǎn)物。

現(xiàn)在行業(yè)里資金資源有限,就更會向頭部項目集中。但頭部不僅是指大陣容大流量,更是精品化創(chuàng)作。我們正在經(jīng)歷的不僅是行業(yè)的周期,也是時代的、經(jīng)濟的周期。往往在社會的大變動期,能給我們帶來充足而豐富的思想養(yǎng)分,能出現(xiàn)新的思想和創(chuàng)作潮流。我認為一定會有,我已經(jīng)看到了全社會對個體敘事的關(guān)注程度越來越高,也有一些新的人文思想在文藝作品和學術(shù)表達中出現(xiàn)。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司