- +1

生娃后誰(shuí)來(lái)帶?多地探索3歲以下嬰幼兒托班

生完小孩后怎么帶,這是當(dāng)代夫妻的一個(gè)難題。

2024 年,受?chē)?guó)務(wù)院委托,國(guó)家衛(wèi)健委主任雷海潮向十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議作《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)托育服務(wù)工作情況的報(bào)告》(下稱“國(guó)務(wù)院報(bào)告”)時(shí)提到,多地調(diào)查顯示,超過(guò)三成的 3 歲以下嬰幼兒家庭有送托需求,受行業(yè)發(fā)展階段及服務(wù)價(jià)格等多種因素影響,目前全國(guó)實(shí)際入托率僅為 7.86%,現(xiàn)有托位缺口較大。

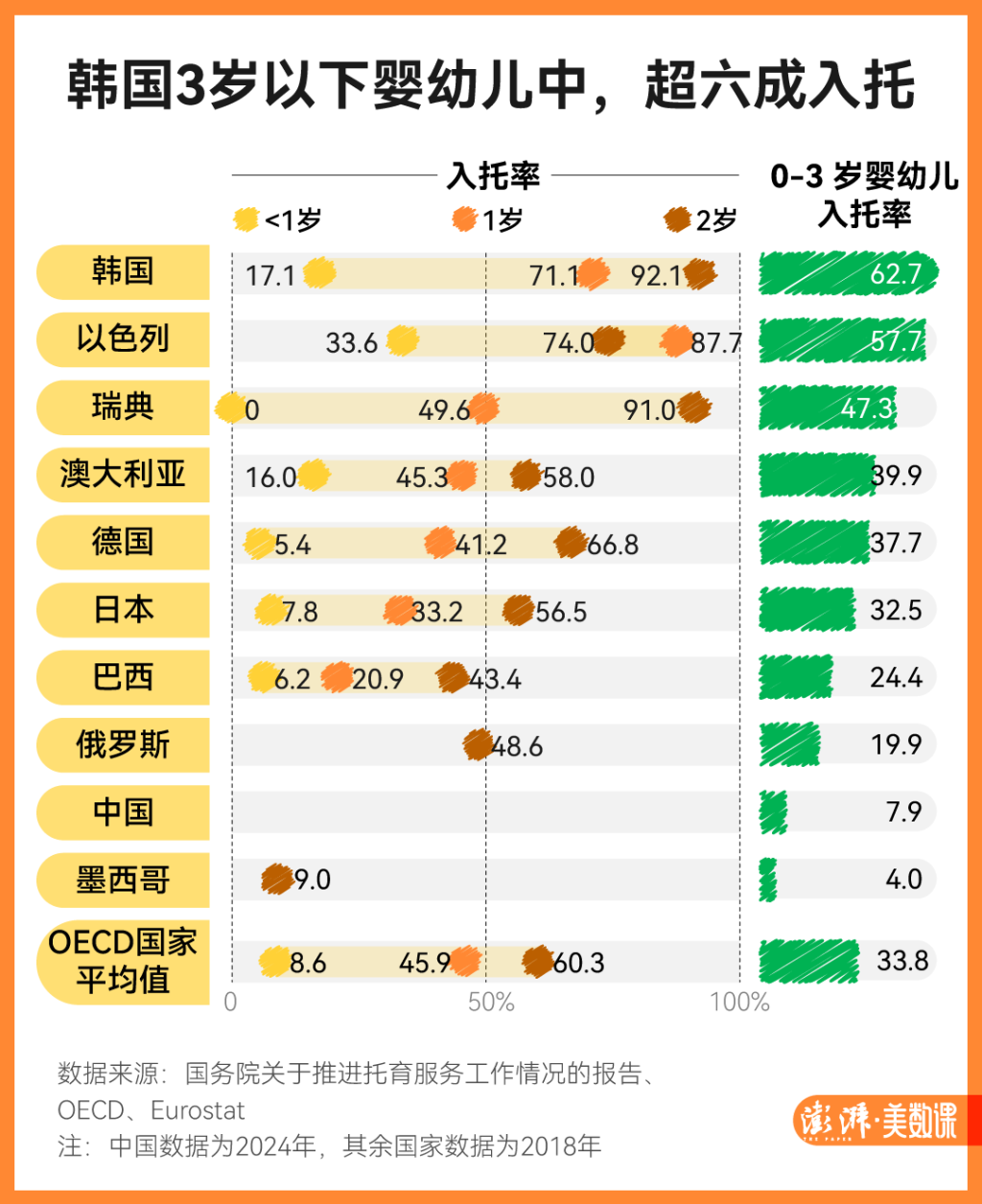

從國(guó)際范圍看,2018 年 OECD(經(jīng)合組織)國(guó)家 3 歲以下嬰幼兒的入托率平均為 33.8%。而在我國(guó),對(duì)不少家庭來(lái)說(shuō),交給爺爺奶奶帶或者讓媽媽在家“全職”帶小孩,是更常見(jiàn)的做法。

不過(guò),近年來(lái)為了減輕雙職工家庭的“帶娃”壓力,多地開(kāi)始探索生育友好崗、嬰幼兒托育等服務(wù)。

近日,在2025年上海首場(chǎng)大型招聘會(huì)上,就出現(xiàn)了“生育友好崗”——用人單位采取彈性上下班、居家或遠(yuǎn)程辦公、靈活休假、績(jī)效考核等柔性管理方式。此前,廣東、山東、河北等地也有類似崗位。

此外,北京、浙江杭州、廣東深圳、福建廈門(mén)、湖北武漢等地已開(kāi)始探索乳兒班。比如浙江溫州一所公立幼兒園為 6 個(gè)月以上-3 歲以下的嬰幼兒提供托育服務(wù),開(kāi)班后已經(jīng)有 6 個(gè)月大的孩子入托;北京的八里莊兒童成長(zhǎng)中心提供全日托、半日托、臨時(shí)托等托位;福建廈門(mén)思明區(qū)對(duì)普惠托育機(jī)構(gòu)開(kāi)展乳兒班、托小班激勵(lì)性入托獎(jiǎng)補(bǔ)及租金減免等政策。

國(guó)家政策也在鼓勵(lì)擴(kuò)大幼兒園托班招收嬰幼兒范圍。2024 年 11 月,醞釀了 20 年的《中華人民共和國(guó)學(xué)前教育法》通過(guò),鼓勵(lì)有條件的幼兒園開(kāi)設(shè)托班,提供托育服務(wù)。

多國(guó)3歲以下嬰幼兒的入托率超三成

在世界范圍內(nèi),多國(guó)已經(jīng)建立了3歲以下嬰幼兒的社會(huì)托育服務(wù)體系。

數(shù)據(jù)顯示,2018年,在韓國(guó)3歲以下嬰幼兒中,超六成入托。其中,韓國(guó)2歲幼兒的入托率高達(dá)92.1%。同為東亞國(guó)家的日本,2歲幼兒的入托率也有56.5%,1歲幼兒的入托率達(dá)到33.2%。

作為全球生育率倒數(shù)的國(guó)家,日韓為了讓年輕人生孩子使出“渾身解數(shù)”,提供了優(yōu)厚的托育政策。這兩個(gè)國(guó)家的入托率在連年攀升。

從整體上看,2018年OECD 國(guó)家3歲以下嬰幼兒的入托率平均為 33.8%。相比之下,2024年的報(bào)告指出,中國(guó)3歲以下嬰幼兒的實(shí)際入托率僅有7.86%。

然而,與低送托率形成反差的是,中國(guó)的家長(zhǎng)們實(shí)際上有著旺盛的送托需求。

《2019年全國(guó)人口與家庭動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)調(diào)查》(下稱“2019年監(jiān)測(cè)調(diào)查”)詢問(wèn)了6萬(wàn)名15-49 周歲的中國(guó)女性,結(jié)果顯示實(shí)際上有27.6%的育兒家庭希望將子女送托。原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委 2016 年在全國(guó)十城市調(diào)查中發(fā)現(xiàn),有 1/3 的家庭有社會(huì)托育服務(wù)需求。2024年發(fā)布的上述國(guó)務(wù)院報(bào)告也顯示,多地調(diào)查顯示,超過(guò)三成的3歲以下嬰幼兒家庭有送托需求。

需求這么旺盛,那為何中國(guó)送托率如此之低?

“孩子年齡小,舍得送托班嗎?”

此前,網(wǎng)紅Papi醬在綜藝中透露,自己把1歲3個(gè)月左右的孩子送托兒所,結(jié)果被部分網(wǎng)友責(zé)怪沒(méi)有責(zé)任心——“這么小送過(guò)去小孩沒(méi)有安全感”“這么小的孩子,誰(shuí)舍得送去全托呢?”等評(píng)論比比皆是。

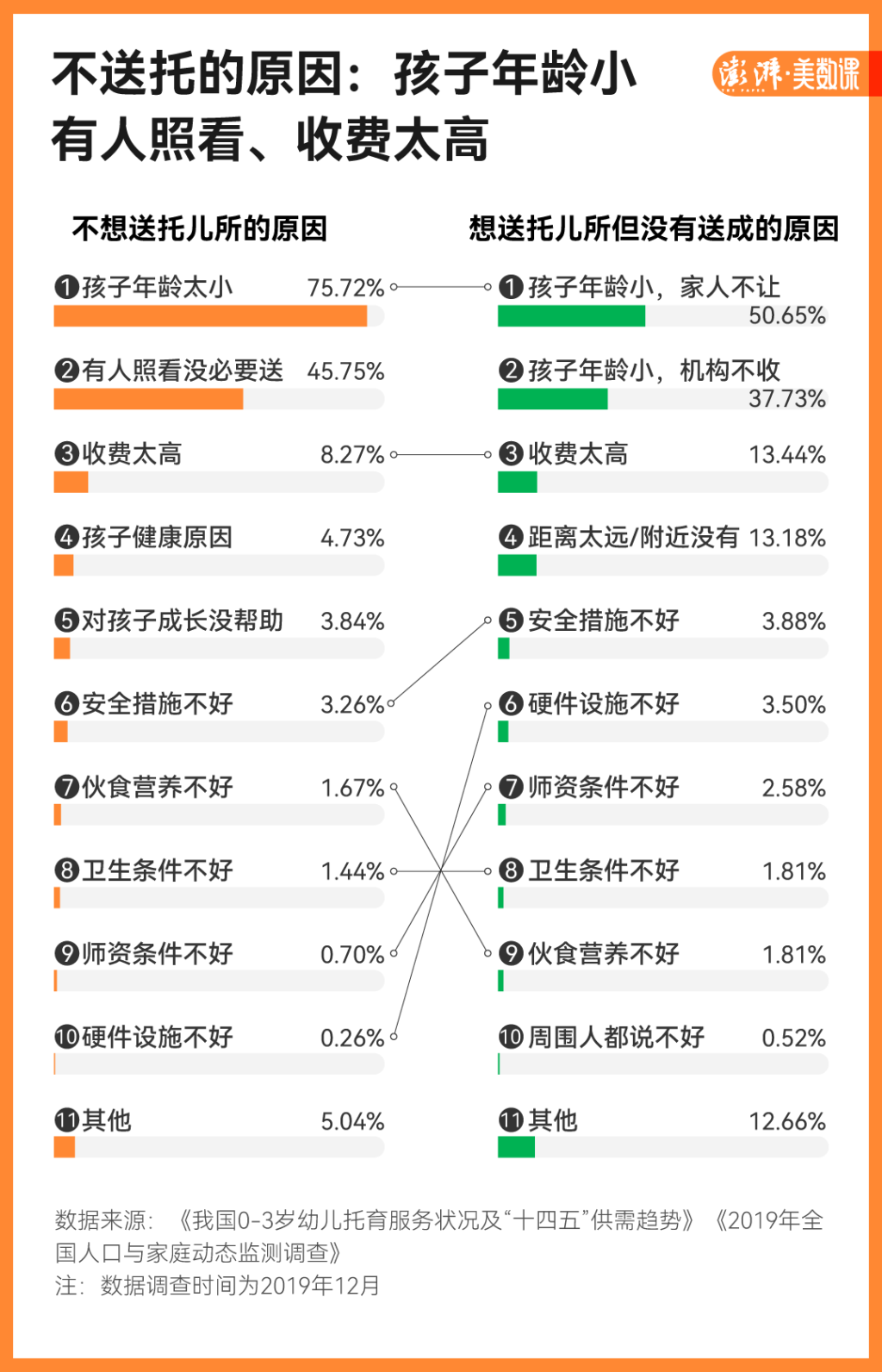

這些網(wǎng)友的想法并非個(gè)例。2019年監(jiān)測(cè)調(diào)查顯示,不送托的主要原因包括孩子年齡太小、有人照看、收費(fèi)太高。

針對(duì)孩子年齡小,不想送或家人不讓送的情況,中國(guó)人民大學(xué)人口與發(fā)展研究中心教授、家庭與性別研究中心主任李婷在接受澎湃新聞采訪時(shí)表示,這一方面是受到中國(guó)家長(zhǎng)的教育理念影響,擔(dān)心孩子有分離焦慮等問(wèn)題,另一方面是對(duì)托兒所質(zhì)量的不放心。

近些年,幼兒園或者托兒所曾爆出幾起虐童事件,一定程度上打擊了家長(zhǎng)們的送托積極性。在2019 年監(jiān)測(cè)調(diào)查結(jié)果中,想送托兒所的母親們?cè)谶x擇托育機(jī)構(gòu)時(shí),重點(diǎn)考慮的前兩大因素是安全條件和師資能力。

相比民辦機(jī)構(gòu),家長(zhǎng)們普遍認(rèn)為有政府參與或主辦的托班更加有質(zhì)量保障。2017年中國(guó)人民大學(xué)與國(guó)務(wù)院婦兒工委聯(lián)合進(jìn)行的四省市(天津、黑龍江、山東、四川)城市0-3 歲托育服務(wù)需求和供給抽樣調(diào)查(下稱“四省市”調(diào)查)顯示,超過(guò)七成的家長(zhǎng)希望孩子上公辦機(jī)構(gòu),超過(guò)12%的家長(zhǎng)希望孩子上的托班有政府參與。

然而,北京師范大學(xué)中國(guó)公益研究院兒童福利與保護(hù)研究中心高級(jí)分析員王淑清在2019年的一篇文章中提及,近年來(lái),近七成0-3歲嬰幼兒入托民辦機(jī)構(gòu),僅2.2%入托教育部門(mén)管理的托育機(jī)構(gòu)。

本來(lái)靠譜的托育機(jī)構(gòu)就不多,就算真的想送托班,不少家長(zhǎng)看著動(dòng)輒上千的托育費(fèi)用也只能望洋興嘆。多次生育意愿調(diào)查結(jié)果都顯示,年輕人之所以不愿生、不敢生,最重要的原因是生育養(yǎng)育成本高、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)重。

上述2024年發(fā)布的國(guó)務(wù)院報(bào)告里就提到,2023年,全國(guó)民辦托育機(jī)構(gòu)占全部托育機(jī)構(gòu)的89.5%,平均托育服務(wù)收費(fèi)價(jià)格(不包括餐費(fèi))為每月每人1978元,一線城市在每月每人5500元以上。報(bào)告還指出,這與家長(zhǎng)們的支付能力和期待存在較大差距,許多有送托需求的家庭望而卻步,2023年全國(guó)托位實(shí)際使用率僅為46.7%。

“(幼兒園招收年齡)向下探比較困難,家庭觀念和托育成本都很難大規(guī)模下探,”李婷告訴澎湃新聞,如今養(yǎng)娃精貴,養(yǎng)1歲的娃跟養(yǎng)2歲的娃成本差別很大,師生比要求就很不一樣。

以2024年12月剛建成開(kāi)放的北京八里莊兒童成長(zhǎng)中心為例,目前該中心在0到1歲年齡段是一名老師照顧兩個(gè)孩子。隨著更多孩子入園,未來(lái)1-2歲孩子的師生比大約為1:3,而2-3歲孩子的師生比大約為1:4。

如何降低送托成本?臨時(shí)托和半日托等形式或許是一種路徑。中國(guó)人口與發(fā)展研究中心副研究員史毅研究發(fā)現(xiàn),比起全日制托育,臨時(shí)托和半日托等服務(wù)形式可以填上臨時(shí)照護(hù)小孩的需求,減輕因臨時(shí)看護(hù)對(duì)女性勞動(dòng)就業(yè)的負(fù)面影響,也不會(huì)明顯增加家庭照護(hù)的經(jīng)濟(jì)成本。

提供多元化的托育服務(wù)不僅能降低送托成本,也能滿足不同的需求。四省市數(shù)據(jù)顯示,對(duì)于2歲以下的孩子,若非萬(wàn)不得已,家庭一般都不舍得將他們送往全天候的托育服務(wù)機(jī)構(gòu),但全職媽媽和職業(yè)媽媽,對(duì)社區(qū)臨時(shí)托育、喘息服務(wù)、延時(shí)照料等,都有一定的需求。

托育服務(wù)體系重返舞臺(tái)

在精細(xì)化養(yǎng)娃的時(shí)代,相比花大錢(qián)讓小孩上不一定靠譜的托兒所,當(dāng)代夫妻選擇把孩子交給爺爺奶奶。

2022年CFPS的數(shù)據(jù)顯示,10年間,家庭中女性的照料負(fù)擔(dān)稍微減少了一點(diǎn),部分爺爺奶奶和外公外婆開(kāi)始帶娃了。

具體而言,從2012年到2022年,一個(gè)家庭中妻子照料3歲以下小孩的比例下降了6%。照顧孩子的重?fù)?dān)從媽媽身上分到了爺爺奶奶和外公外婆身上,托兒所和爸爸的照顧的比例也略有提升。

不過(guò),正如數(shù)據(jù)所示,2022年媽媽照料3歲以下嬰幼兒的比例仍然高達(dá)58.7%。

李婷接受澎湃新聞采訪時(shí)說(shuō),中國(guó)入托率較低的原因之一就是代際照料支持供給很大,這也是中國(guó)區(qū)別于其他國(guó)家的特殊之處。

日本女子大學(xué)社會(huì)福利學(xué)系教授沈潔此前接受澎湃新聞采訪時(shí)也有類似觀點(diǎn):育兒壓力仍然較大,國(guó)內(nèi)大部分家庭仍然停留在讓老一輩幫忙帶孩子的階段。

而從2019年開(kāi)始,我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)政策,支持3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展。這一年又被業(yè)內(nèi)稱為“中國(guó)托育元年”。

從更遠(yuǎn)的時(shí)間來(lái)看,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這些政策,有著歷史的影子。

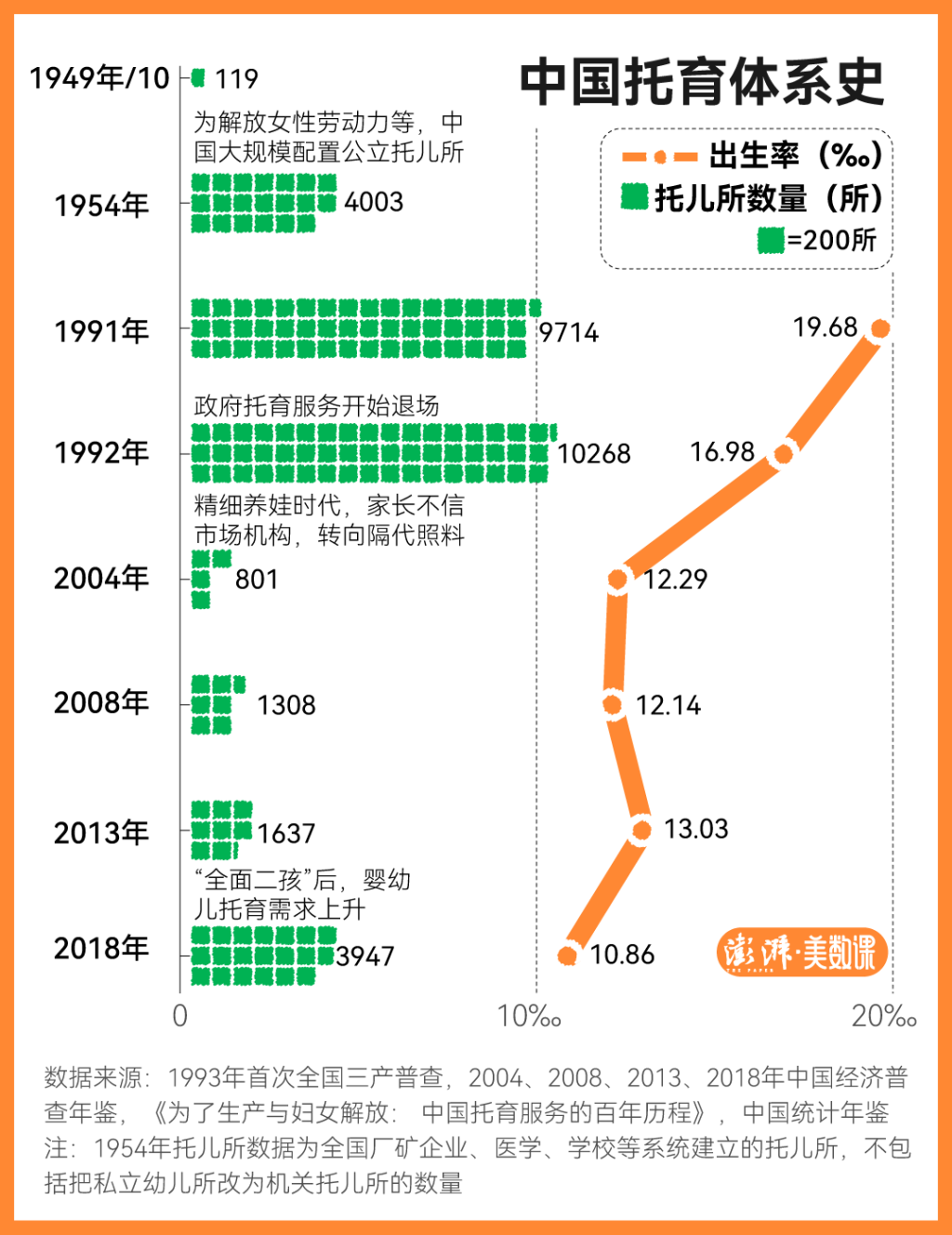

中央民族大學(xué)人口與民族發(fā)展研究中心教授楊菊華在一篇論文中提到,在新中國(guó)成立后,受到蘇聯(lián)經(jīng)驗(yàn)、婦女解放的價(jià)值性理念和對(duì)女性勞動(dòng)力的工具性需求等因素的影響,中國(guó)大規(guī)模配置公立托兒所。

1938年10月2日,在黨中央的大力支持下,陜甘寧邊區(qū)兒童保育分會(huì)發(fā)起成立了“陜甘寧邊區(qū)戰(zhàn)時(shí)兒童保育院第一院”,即日后為人們所熟知的“延安第一保育院”。圖源自 CCTV

在20世紀(jì)50至70年代的中國(guó),許多工廠內(nèi)設(shè)有托兒所和幼兒園,由工廠出資建設(shè)并提供基本設(shè)施。數(shù)據(jù)顯示,1954年,全國(guó)廠礦企業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校等系統(tǒng)建有托兒所4003個(gè),2670個(gè)哺乳室,又或是收編私立托兒所,改為機(jī)關(guān)托兒所。

資料顯示,1950年代的某國(guó)有工廠就為該廠職工的嬰幼兒養(yǎng)育提供了多項(xiàng)便利,比如為帶孩子上下班的職工開(kāi)設(shè)了母子班車(chē),以及車(chē)間內(nèi)配置了蒸飯箱和儲(chǔ)物間等。

20世紀(jì)50年代,某國(guó)有工廠設(shè)立了母子班車(chē)。圖源自《幼兒教育導(dǎo)讀》雜志

不只是在城市,當(dāng)時(shí)農(nóng)村的入托率也很高。多篇論文指出,1960年全國(guó)農(nóng)村兒童入托率高達(dá)70%,大多數(shù)參與社會(huì)勞動(dòng)的婦女將孩子交由村辦托幼組織。

除了解放女性的生產(chǎn)力,人口的爆炸性增長(zhǎng)也是另一重要影響因素。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1963年出生人口為2975萬(wàn)人。這一年也是新中國(guó)歷史上出生人口數(shù)最多的年份。

然而,在中國(guó)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革后,1984年的國(guó)有企業(yè)改革和單位制解體使得作為職工福利的托幼服務(wù)逐漸被剝離出單位。

“減負(fù)”成為國(guó)有企業(yè)改革的核心議題。1955年,中華全國(guó)總工會(huì)在一份報(bào)告中指出,由于企業(yè)行政經(jīng)常隨意安插編余人員,托兒所的編制一般大于實(shí)際需要。比如某地礦務(wù)局托兒所,收托兒童不滿五十名,僅管理人員就配備有正副所長(zhǎng)、指導(dǎo)員、管理員等。

此外,中華全國(guó)總工會(huì)指出,由于編制冗余,人事費(fèi)用開(kāi)支較多,工薪支出一般占到常規(guī)支出的75%~85%,有的超過(guò)90%。

不過(guò),托育體系在中國(guó)真正成為歷史還要到20世紀(jì)90年代后期。

直到 20世紀(jì)90年代早中期,托兒所數(shù)量還在發(fā)展中。但隨著市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn),托兒所持續(xù)減少。起初是獨(dú)立設(shè)置的托兒所減少,繼而是一些普惠性公立幼兒園的托班也逐漸消失。

以上海為例,據(jù)上海交通大學(xué)公共管理博士向小丹的一篇文章,1981年,上海市區(qū)各類在托兒童總數(shù)有20多萬(wàn),僅民辦托兒所就有562所,吸納了超過(guò)10.5萬(wàn)名嬰幼兒。到了2022年,上海市區(qū)獨(dú)立設(shè)置的托兒所剩下30所,托兒數(shù)僅有1414人。

進(jìn)入21世紀(jì)后,公辦托兒所幾乎完全消失。 在這個(gè)時(shí)間段中,市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)盡管試圖填補(bǔ)這個(gè)空缺,卻因?yàn)橘|(zhì)量參差不齊、重教學(xué)而輕保育等原因不被家長(zhǎng)們接受。

正因?yàn)檫@種種歷史因素,托育領(lǐng)域從政府退場(chǎng),轉(zhuǎn)向家庭照料為主。

但到了2015年前后,隨著“全面兩孩”生育政策的落地,社會(huì)化托育服務(wù)又回歸了。楊菊華在2022年發(fā)表的一篇文章中寫(xiě)道,在過(guò)去幾年中 ,政府一直在出臺(tái)與生育政策相配套的家庭支持政策,托育服務(wù)體系的重構(gòu)就是其中最主要的一項(xiàng)施策。

比如,近年來(lái)部分城市推出了“媽媽?shí)彙钡穆毼唬c歷史上的“媽媽班”類似,包括廣東、山東、河北等地。以廣東中山為例,2021年,中山市推出“媽媽?shí)彙保鞔_提出對(duì)符合條件的用人單位實(shí)行每月每人300元標(biāo)準(zhǔn)給予社保補(bǔ)貼、 每月每人100元標(biāo)準(zhǔn)給予崗位補(bǔ)貼,還為靈活就業(yè)婦女提供每月每人300元的靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼。

不過(guò),此崗的名稱在網(wǎng)上遭到不少吐槽,被指應(yīng)該改名為“親子崗”“生育友好崗”等中性詞匯。而“媽媽?shí)彙钡恼f(shuō)法在一定程度上反映出,育兒的責(zé)任仍更多在媽媽身上。

楊菊華就指出,與此前不同的是,當(dāng)前重構(gòu)的托育服務(wù)體系仍然強(qiáng)調(diào)家教為主,托育為輔,其中女性仍然是育兒的主力。即便是到了現(xiàn)在,女性也常常是無(wú)法兼顧工作與家庭,這可能進(jìn)一步激化職場(chǎng)母親的育兒焦慮,增大工作與家庭之間的張力。

在《我不想成為偉大的母親》一書(shū)中,資深媒體人泓舟采訪了20多位母親。在書(shū)中,有一名生二胎的媽媽宋晴,她大著肚子依然堅(jiān)持出差,上班到預(yù)產(chǎn)期前一天才回家休息待產(chǎn),休完產(chǎn)假后第一時(shí)間返回工作崗位。然而“工作——懷孕——工作”的無(wú)縫銜接,仍然使得她在升職競(jìng)爭(zhēng)中沒(méi)有比拼過(guò)業(yè)績(jī)略遜色的同事。宋晴的領(lǐng)導(dǎo)理直氣壯地告訴她:“如果你沒(méi)有生第二個(gè)的話,很大可能會(huì)先提拔你”。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司