- +1

錦“繡”魔都|在一座超大城市,城中村們“化蛹成蝶”

“像生活在火山口。”“像居住在裂縫。”憶起過去在城中村之中的居住體驗,有人這樣向記者描述。

時代的車輪滾滾,一些村落不知不覺間陷入城市包圍,成為人們口中的“城中村”,也成了外來人口涌入的目的地。逼仄的空間不堪重負,無可避免地墜向“臟亂差”三個字。

它們是村民難言的苦,也是城市發展進程中的一處頑疾。

所幸故事正在改寫,自2014年起,上海城中村改造的“大筆”一揮,十余年間一個又一個改造項目拆落一地磚瓦,繼而高樓平地而起。有的成了配套齊全的居民小區,有的成了游人如織的知名商圈,還有的成了潛能無限的產業高地。

改造過程中,居民的不同安置需求被看見,資金利用、土地出讓、歷史保護、社區管理,各個項目在各個環節上探索因地制宜的解決方案。一根城市治理的“繡花針”由城中村這顆“蛹”內穿過,為其“蝶變”編織雙翼。

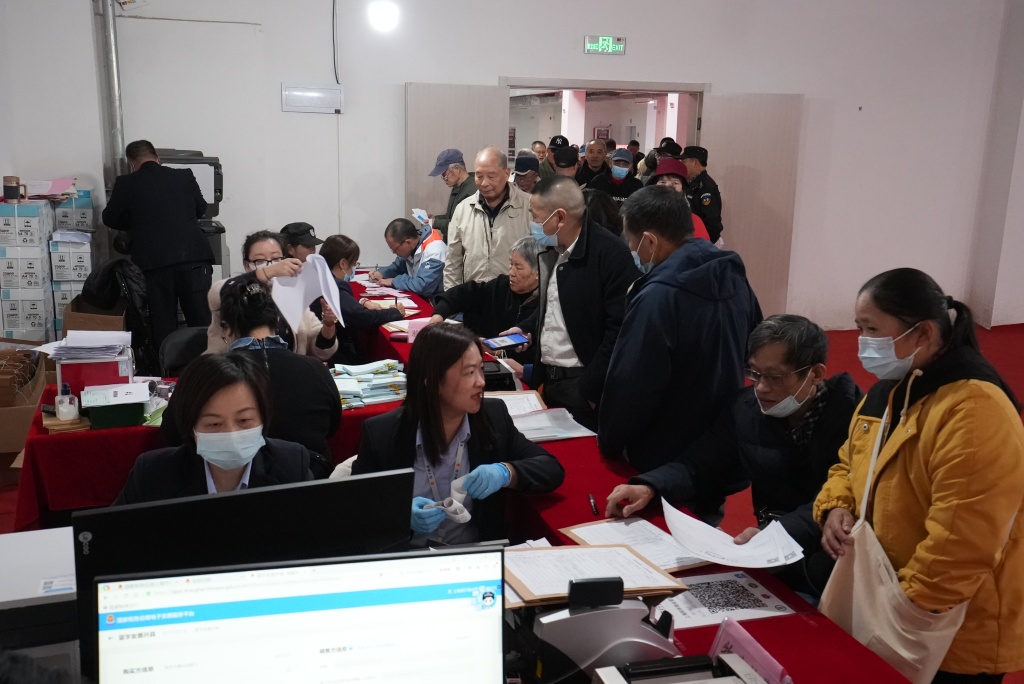

2024年11月,入住誠和佳苑的居民領取鑰匙。受訪者供圖

第三個“蟠龍”:古鎮城中村的新生

站在香花橋上,“老蟠龍”孫永明偶爾也會晃神,存在于長輩口中和歷史記載的“熱鬧蟠龍”,是否就如現在這樣?熙熙攘攘的游客在蟠龍古鎮被改造后慕名而至,昔日城中村已然蝶變為江南“新天地”。

過去的香花橋 “青浦精細化辦”微信公眾號 圖

如今的香花橋 “青浦精細化辦”微信公眾號 圖

作為蟠龍“城中村”改造的親歷者,孫永明自小在上海市青浦區徐涇鎮蟠龍社區成長。“就像把屋里廂的大花園重新打掃了一遍再開門迎客一樣。以前我就住在香花橋邊,再回到這里,我自己也是朦朧感和親密感交織,現在的蟠龍是不同于‘熱鬧蟠龍’、‘城中村’蟠龍的第三個蟠龍。”孫永明告訴記者。

作為上海江南文化的重要代表之一,蟠龍古鎮最早可追溯至1400多年前的隋朝,其因水而生、因商而聚,是典型的江南富庶水鄉。但自上世紀90年代以來,工業化的發展帶來大量外來人口,導致古鎮內小工廠、小作坊、倉庫與居民住宅混雜,私搭濫建嚴重,不少古建筑和古鎮肌理被破壞。古鎮逐步演變成環境“臟亂差”的“城中村”。

2018年6月,蟠龍社區“城中村”地塊改造項目獲批,蟠龍古鎮的改造自此拉開大幕。經過多年規劃建設和打磨,2023年4月蟠龍天地正式開業。建成后的蟠龍“城中村”改造項目總占地面積為752畝,包括約23萬平方米的公共綠地“蟠龍公園”、5萬平方米的古鎮商業“蟠龍天地”和25萬平方米的“蟠龍國際社區”。原先的“城中村”區域,成了生態住宅小區、公共綠地和商業辦公樓群。

作為上海首個古鎮類型的城中村改造,蟠龍天地將古今相融,植入肌理空間。在保護修繕原有程家祠堂、鳳來橋、香花橋等歷史文物的基礎上,此次改造大力挖掘蟠龍古鎮歷史根源,弘揚文化底蘊,仿照舊時風貌打造商業片區,傳承延續歷史脈絡,豐富拓展文化內涵,更好地彰顯江南特色。

如今在蟠龍天地古鎮商業內,共有7棟保留歷史建筑。如何在保留原有建筑結構的情況下對其改造升級尤其考驗管理者的智慧。徐涇鎮規建辦方晨智告訴記者,在蟠龍城中村改造項目方案設計中,對整個商業區的建筑立面上就做了三種不同的方案,針對保留歷史建筑與新建建筑分別在建筑材質、建筑高度、門洞櫥窗等方面作了具體要求。

藍瓶咖啡店內原有梁柱仍舊保留 澎湃新聞記者 徐亦嘉 圖

在蟠龍天地的藍瓶咖啡店內,原有的東方風格的梁柱仍舊保留著。蟠龍天地工作人員介紹,藍瓶咖啡屬于7棟保留歷史建筑之一,所以對其屋內的梁柱予以保留,并對店內空間作了針對性設計,力求將建筑風格與品牌特色更好結合。

記者了解到,由于蟠龍整體屬于歷史文化風貌區的規劃,對于商業區的建筑會有定制化的裝修要求。例如靠近住宅區的商戶,要對燈光的照度進行控制。而對處于商業區中心的商戶,品牌logo的大小、樣式及美感要作嚴格把控。

蟠龍古鎮改造前 “青浦精細化辦”微信公眾號 圖

改造后的蟠龍天地 “青浦精細化辦”微信公眾號 圖

改造后的蟠龍天地,也正在適應各種不同的活動和使用方式。除了商業空間外,如何更好地利用公共綠地,也考驗著管理者的智慧。1月22日,距離農歷新年還有一周,蟠龍天地內已處處張掛著充滿節日氛圍的燈籠、裝飾物等。公共綠地內,市民游客們正與牧場內的動物們游樂玩耍。一旁的冰場上,不少家長正帶孩子體驗溜冰的快樂。

露天冰場 澎湃新聞記者 徐亦嘉 圖

蟠龍天地工作人員表示,為了讓孩子們在綠地內玩耍時有更多體驗,在位于蟠龍項目西南角的童心樂園綠地內,管理方會根據具體的時令節日,舉辦各類親子活動。而在蟠龍天地商業區內,也會有廟會、燈會、集市等活動。“現在冬季我們就引入了溜冰場和牧場,去年夏天我們在這里是放了露天電影。在端午時,我們還會在蟠龍天然水域內推出背包艇劃龍舟的體驗活動,致敬節日傳統。”

如今,蟠龍天地已經成為上海一張靚麗的城市文化名片。項目投入運營以來,開業首月客流400萬,節假日客流最高達到20萬人次,平均節假日客流在15萬人次,日均客流也在6-7萬人,已經成為上海熱門的“網紅打卡地”。

老集鎮翻新:盼了幾十年的改造

“我們能動遷嗎?什么時候動遷?這個問題想了怎么也有幾十年,從我這么大的時候想到現在。”寶山區楊行鎮東街村村民顧晨(化名)一邊說著,一邊用手比畫著腰部左右的高度。在楊行老集鎮,村民們對城中村改造的期盼已久。

楊行鎮老集鎮核心區域位于松蘭路以西,楊盛河以東,鎮新路以南,寶楊路以北,以楊泰路為中線分為東西兩個區塊。在商賈云集的老街年代,這里也曾是楊行鎮的核心地帶。建筑多為新中國成立前后興建的老式民房,分布密集,間距狹窄,房齡最大的已有百年歷史。

顧晨過去居住的是爺爺在1944年蓋的小樓,家中幾十年里屢屢修補改建,逐漸擺脫了挑水、拎馬桶的困窘。而隨著周邊城市化的高速發展,老集鎮陷入“城中村”的尷尬境地,人員混亂、管理困難,居住環境也越發糟糕。群租、占道經營等現象嚴重,營業區域、堆放區域、居住區域混作一團,天際線日趨凌亂模糊。

顧晨說:“以前環境差,安全也成問題,不管是家里掛著的一塊咸肉還是門口停著的一輛電瓶車,都有過失竊的情況。”東街村委會主任董汝云告訴記者,那時候村民最怕的是下雨天,地下管網系統不夠完善,一到雨天城中村就要內澇,只能靠抽水。

2016年,人們的期盼終于成為現實,楊行鎮老集鎮楊泰路西側等地塊“城中村”改造作為一期項目正式獲批。項目總占地919.3畝,涉及5個村,動遷居民832戶。盡管是當時全市城中村改造項目中最后完成審批的,一期項目在推進過程中效率很高。2017年8月正式啟動核心區域動遷。2018年8月動遷安置房項目啟動。2020年1月完成動遷,9月所有土地出讓完畢。

2024年初,在一期改造范圍內的顧晨拿到了新家的鑰匙,4月完成裝修后順利入住誠和佳苑小區。作為一期改造體量最大的動遷安置房項目,誠和佳苑共有20幢高層住宅及相關配套用房,總套數2220套,此外還配備了居民健身點、塑膠步道、兒童游樂園、籃球場、新能源充電樁、智能門禁等等。

如今入住已有八個多月,顧晨在115平方米的新房里,覺得“日子比以前好過得不是一點點,干凈衛生,綠化也好”。他告訴記者,老百姓最希望的,其實就是住得更好,并且還能住在這片土地上,“畢竟根在這里”。正如楊行城中村指揮部項目管理部部長徐鋼告訴記者的那樣,老集鎮的城中村改造最為重要的就是改善人居環境,房子是最核心的。

徐鋼表示,要讓老百姓住得好,也要讓參與的企業有動力。動遷安置房是不盈利的,因此在城中村改造過程中資金平衡尤為重要。在出讓動遷安置房地塊的同時,釋放一定數量的商品房,通過經營性地塊的土地出讓金來平衡動遷安置和周邊市政配套建設的成本。

隨著一期改造的不斷推進,高樓拔地而起,楊泰路東側的老百姓也愈發迫切,二期項目迅速接棒。2022年8月2日,東側老集鎮“城中村”動遷改造啟動。二期項目總占地1264.35畝。改造范圍涉及4個村,共有(居)農民約934戶,企業約119家。有了一期的經驗,二期推進更為迅速,僅僅用時一個半月,居民的動遷率就達到了99.7%。

老百姓的迫切和速遷獎勵費等一系列優惠政策,推動著二期改造大步前進。同時,二期改造還關注到了年邁、重病等群體的特殊需求。董汝云告訴記者,一期改造時沒有存量用房能夠提供給有80歲以上老人的家庭作為過渡房,而這些家庭自行租房又有種種困難。

二期推進過程中,針對特殊困難家庭,專門利用前期動遷存量房小區房源進行提前安置。動遷在2022年8月啟動,11月特殊困難家庭提前安置房便分房到戶,200多戶符合條件的居民拿到了自己心儀的房子。

改造前的楊行鎮老集鎮“城中村”。受訪者供圖

據楊行鎮老集鎮“城中村”改造指揮部介紹,二期項目除規劃有75萬㎡(擬建約27萬㎡安置房)的住宅以外,還包含有研發空間8.8萬㎡、商辦載體7.4萬㎡、社區配套6.6萬㎡、基礎教育設施7.6萬㎡、綠化面積15.4萬㎡。項目中包含4所幼兒園、1所小學、1所初中、4個社區公共服務設施、9條道路、8座橋梁、4條河道。

相較于一期,二期改造也在更為積極地融入楊行鎮產城發展的前景定位。結合“1號線活力科創帶”規劃布局,改造項目與友誼西路南側“國際元數創港”南北呼應,以專業技術服務集聚、數字技術研發公司集聚、數字合成全產業鏈集聚為主導產業打造融合產業發展、活力生活、商務配套一體的綜合社區,還將為周邊區域提供約10000個就業崗位,形成符合中心城區定位的新的城市格局和區域經濟形態。

2024年11月,誠和佳苑再一次完成分房747套,涉及一期二期改造東、西街動遷戶469戶。新的一年,越來越多老集鎮的村民們將入住新家。

老集鎮動遷居民等待分房,入住新家。受訪者供圖

十年間:近百個城中村“蝶變”

2014年3月,上海市政府印發《關于本市開展“城中村”地塊改造的實施意見》,啟動了城中村改造試點工作。據市房管局數據,截至2023年底,上海已累計推進了72個“城中村”改造項目。2024年上海市政府工作報告披露,2024年上海新啟動城中村改造項目21個。

如此,十年間,上海已有近百個城中村迎來蝶變時機。

在上海首批35個城中村改造地塊中,中心城區最大的紅旗村,如今已然成為高品質居住區、現代化商務集聚區。在這里,有11.3萬平方米生態綠化、國內首創的H型地下公共車行道路、全球第一家全地下山姆會員店、開業半月總銷售額達1.6億元的中海環宇城MAX……

在浦東,北蔡鎮正處于其歷史上最大規模的一次“城中村”改造進程中,在未來將是一座“城市森林”;在閔行,上海市歷史文化風貌保護區、國家4A級旅游景區召稼樓也正與城中村作別,力爭多年后改變各古鎮“千鎮一面”的形象;在奉賢,“貝港城中村”改造項目在2025新年首個工作日啟動,彰顯在城中村改造工作上“干字當頭”的決心。

城中村改造的歷史進程中,上海形成了各種各樣的經驗做法。例如,社會資本參與共同改造開發,動遷安置房和商品房達成資金平衡;青浦徐涇老集鎮在全市首次實現城中村改造項目100%原址安置、安置房精裝修;浦東唐鎮小灣村在全市率先采用城中村改造專項借款,2024年2月至今累計放款56億元。

“城中村”改造是重要的民生工程,是萬千住戶的盼頭,也是城市發展的勢頭。作為“微利項目”,它又往往千頭萬緒,需要各方協同,在精細化管理中步步推進。

1月17日下午,在上海市政府民生主題記者會上,市住建委副主任裴曉介紹,城中村改造方面,今年要奮力一跳、全力以赴,進一步提速擴容。確保新啟動“城中村”整體改造項目25個,涉及居民1.2萬戶;根據規劃實施時序完成規劃拔點30個,完成整治提升點位不少于40個;進一步加快已批項目改造,加快征收動遷,探索多元化安置方式。

裴曉表示,“城中村”改造將補齊區域基礎設施和公建服務設施短板,在有效改善區域居住環境的同時,推動風貌保護和文化傳承。同時,還將積極落實綠色、低碳、智能、安全等要求,滿足人民群眾對“好房子、好小區、好社區、好城區”的美好期待。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司