- +1

Subo Refugee?“蘇北人”在上海究竟是什么梗

“蘇北人”在上海文化語境中,始終是一個長盛不衰的話題。

過去,在上海的傳統(tǒng)滑稽戲里,蘇北人往往是被娛樂的對象;而今,這一主題在上海脫口秀和短視頻內(nèi)容中依然占據(jù)一席之地,成為創(chuàng)作者們繞不開的話題。

門腔在《喜劇之王單口季》中。(圖源本人微博@門腔伐)

近期,上海脫口秀演員門腔在其參與的《喜劇之王單口季》中,幽默地提及了自己作為蘇北人在上海的故事:自小便接受父親的教誨,試圖隱藏自己的蘇北身份以免遭受歧視,然而總是事與愿違地露出端倪。他還模仿了女友的蘇北口音,認為其自帶一種從容不迫的松弛感。

美國著名歷史學家韓起瀾對近代上海蘇北人群體的歷史進行了研究,并在著作《蘇北人在上海:1850—1980》中指出:“蘇北人不是在蘇北的人,而是在上海成為蘇北人。”“蘇北”,一度意味貧困、混亂、野蠻與骯臟,一切與彼時上海的摩登與先進背道而馳。她強調(diào),“蘇北人”并非一個自然形成的族群概念,而是通過在上海的“江南人”主導的社會建構(gòu)形成的一種相對身份標識,并將其遭遇與愛爾蘭人、非裔在國際范圍內(nèi)相提并論。

《蘇北人在上海:1850-1980》([美] 韓起瀾,上海書店出版社2024年版)

本期如此城市,兩位“蘇北人”,作家張明揚和媒體人許云澤,結(jié)合生活體驗及閱讀感悟,談談蘇北人在上海。

沒有蘇北人認為自己是蘇北人

張明揚:書中有一段引用了南通籍著名民族企業(yè)家張謇的話,他說蘇北僅包括緊鄰淮河以南的地區(qū),如鹽城、阜寧和淮安。言外之意,揚州或更南的海門、南通等地并不屬于蘇北的一部分。張謇之所以這么說,并不是因為他覺得“蘇北”這個詞不好,而是因為在當時的上海名利場上,為了更好地融入社會,他必須將自己從“蘇北人”或“江北人”的標簽中剝離出來。

如果一個人被認為是蘇北人,往往會被認為不具備精英特質(zhì),想要證明自己的精英身份變得尤為困難。因此,張謇通過自我建構(gòu)的方式,試圖表明自己不屬于這個群體。

張謇雕像(圖源中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站)。

據(jù)百度百科:張謇(1853年7月1日~1926年8月24日),字季直,號嗇庵。江蘇南通人,光緒二十年(1894年)狀元,中國近代實業(yè)家、政治家、教育家、社會活動家、書法家、金融家、慈善家、詩詞楹聯(lián)家,“江蘇五才子”之首。

關于“散裝江蘇”的概念,江蘇一直存在這種現(xiàn)象。

例如,我在1998年于南京大學上學時,校區(qū)位于江北部分。我們經(jīng)常需要乘坐公交車,花費一個小時進城,即使南京通常被認為是一個江南城市,但我們卻在南京的江北部分學習,這感覺非常奇特。幸運的是,南京大學一半以上的學生并非江蘇本地人,因此對于江北和蘇北的概念理解并不深刻。這些概念主要在江浙滬地區(qū)流行,在上海尤為顯著。

網(wǎng)友自制江蘇各區(qū)地圖。(圖源小紅書@sansuileng)

書中提到了一個我非常認同的觀點:“散裝”不僅適用于描述整個江蘇,也適用于描述江北人或蘇北人本身。書里提到的揚州人——盡管幾十年前在上海也被視為被歧視的蘇北人群體之一,他們通過把持搓澡行業(yè)來維護自身地位。揚州人在這一領域內(nèi)也不愿意雇傭其他地方的人,認為只有揚州人才能勝任這項工作。這進一步說明了“散裝”特征的存在,即江北和蘇北的概念部分是由社會建構(gòu)出來的。

這些人都來到上海后,原本來自不同縣市的人逐漸形成了一個新的族群——“蘇北人”。如果沒有上海這樣一個特殊的場域,江北人或蘇北人的概念可能就與其他地區(qū)的地理劃分(如浙北、粵北等)一樣,僅僅是一個普通的地理概念,而不帶有強烈的文化沖突色彩。正是由于1850年至1980年間上海作為魔都的獨特地位,這些人來到上海后才被塑造成“蘇北人”或“江北人”。

因此,這本書揭示了一個非常有趣的現(xiàn)象:雖然每個省份都有類似南北劃分的地名(如粵北、贛北),但沒有哪個地方像蘇南與蘇北這樣有著強烈的文化沖突概念。這確實是在特定歷史背景下(上海)形成的獨特社會現(xiàn)象。

網(wǎng)友自制江蘇省居民收入地圖。(圖源小紅書@Queue)

許云澤:我注意到作者試圖通過多個篇章來厘清現(xiàn)實中是否存在本質(zhì)化的“蘇北”概念。

江蘇這個地方由于其特殊的地理位置和文化背景,形成了多層區(qū)隔:比如長江以南與長江以北、淮河以南與淮河以北的劃分;其次是根據(jù)種植作物的不同;再者是基于方言、文化生活及文化產(chǎn)品等方面的差異,這些都構(gòu)成了蘇南和蘇北之間較為本質(zhì)的區(qū)別和歸類。到了現(xiàn)代社會,隨著當?shù)亟?jīng)濟數(shù)據(jù)和城市化程度的變化,逐漸形成了基本的南北劃分。

正如明揚老師提到的,“蘇南”和“蘇北”的概念真正是在上海這個移民城市的語境中才得以實現(xiàn)明確區(qū)分。書中指出,蘇北最初是對立于蘇南的概念,并且處于鄙視鏈的底端。

這一過程經(jīng)歷了從蘇北到蘇南再到上海的建構(gòu):蘇南的江南精英進入上海后,主要從事主流的社會經(jīng)濟生產(chǎn)活動,而蘇北人則是后來遷移到上海的,他們與蘇南的江南精英形成了對比。

雖然籍貫同屬江蘇,但江南精英對后來的蘇北人持有強烈的排斥態(tài)度,這不僅因為他們的職業(yè)選擇不同,還因為他們居住環(huán)境(如棚戶區(qū))等因素,進一步上升到語言、生活習慣等抽象層面的評價標準,從而形成了一種區(qū)別對待的現(xiàn)象。

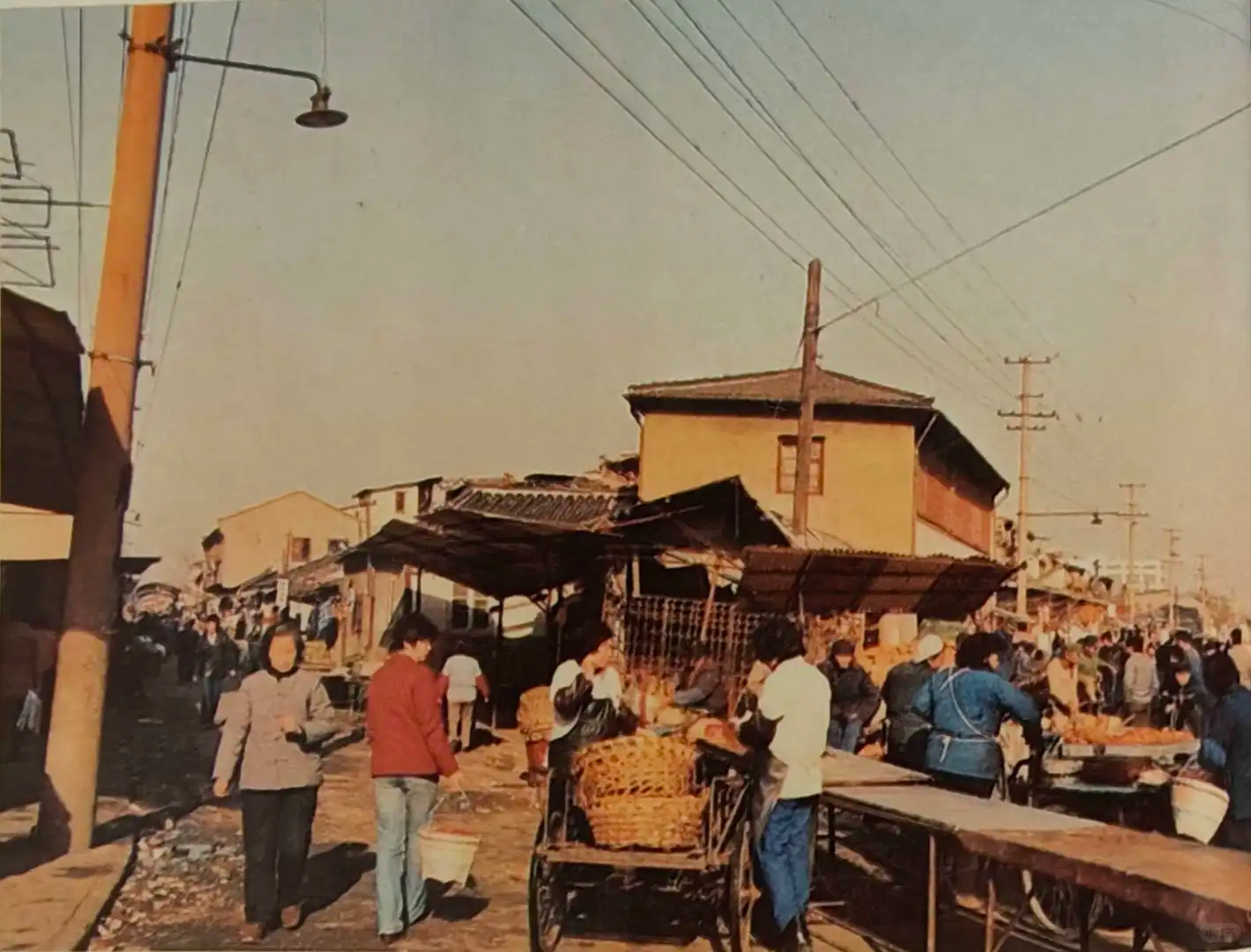

蘇北人在上海的居住環(huán)境。(圖源小紅書@大大同城)

這種區(qū)分經(jīng)歷了一個逐步向南擴展的過程,在此過程中,蘇北人逐漸成為了鄙視鏈中最底層的存在。

例如,張謇急于洗脫自己作為蘇北人的身份,反映了族群并非天生而是由特定群體定義的事實。作者用了一個詞——“謀求集體團結(jié)的人們”,來界定族群的概念,實際上指的是身份共同體意識。在上海這個語境中,你是從事主流的、較高大上的經(jīng)濟社會生產(chǎn)活動,還是像蘇北人那樣處在發(fā)展側(cè)面,成為相對貧困階層的一部分,導致了不平等的偏見,促使江蘇人需要劃分自己的身份共同體意識,江南的人急切地想要與蘇北人劃清界限。

網(wǎng)友自制江蘇省蘇南-蘇中-蘇北劃分圖。(圖源小紅書@徐州畫面)

“Sobo Refugee”:蘇北人,一種對于底層貧困的歧視

張明揚:我想用“難民”這個詞來討論蘇北人,因為在當前西方的政治語境中,“難民”已經(jīng)成為了一個主導性概念,尤其是在美國大學和大選等場合中廣泛使用。在這些背景下,“難民”不僅是一個重要的社會議題,而且深刻影響了政治格局。

在上海的歷史背景下,蘇北人的形象實際上類似于難民。雖然按照貧困程度來說,蘇北可能并不比安徽等地更窮,但大量蘇北人來到上海并非出于經(jīng)濟或教育目的,而是因為自然災害如洪水、饑荒等被迫逃難。當這些人作為難民涌入上海時,他們往往一無所有。對于租界當局而言,他們并不區(qū)分蘇北人還是其他地區(qū)的人,只是簡單地將這些難民視為臟亂和破壞文明的存在。這種基于對難民的歧視現(xiàn)象,類似于當今歐美社會對待非法移民和難民的態(tài)度。

上海市虹口區(qū)瑞虹路25弄棚戶區(qū)現(xiàn)狀。(圖源小紅書@你七哥)

書中描述了租界當局如何拆除棚戶區(qū)的過程,這段描寫非常精彩。當時租界當局并沒有明確針對蘇北人的概念,而是視這些難民為需要驅(qū)逐的對象。盡管如此,大多數(shù)難民確實是來自蘇北地區(qū)。書中提到,為了清理棚戶區(qū),當局甚至動用了武力,但仍然無法徹底解決問題。

蘇北人在當時的上海不僅面臨物質(zhì)上的困境,還遭受文化和社會地位上的貶低。由于他們從事的是低端工作,并且缺乏有效的社交網(wǎng)絡支持,導致形成了惡性循環(huán)。即使是在黑幫這樣的領域,也沒有蘇北人的立足之地。例如,上海“三大亨”——杜月笙、黃金榮、張嘯林(浙江人、江蘇人)把持著主要勢力,而沒有蘇北人的身影。

有趣的是,外資企業(yè)反而成了打破這種歧視的一部分力量。日本棉紡織廠因不了解“蘇北人”的概念,開始雇傭一些江北人,而華資企業(yè)則繼續(xù)排斥蘇北人。外資企業(yè)在一定程度上打破了這種地域歧視的局面。

上海第十七棉紡織廠舊址,其前身系日商大阪東洋株式會社在上海早期開辦的裕豐紗廠。現(xiàn)上海國際時尚中心。(圖源小紅書@米阿)

此外,法語中的“鄉(xiāng)下人”一詞(音譯為“岡不達”),與上海人稱呼江北人的詞匯極為相似。雖然沒有確鑿證據(jù)表明二者有直接聯(lián)系,但考慮到法租界的影響,這種相似性值得進一步探討。

總的來說,書中提出的“江南精英集團”概念非常貼切。

江南地區(qū)的不同城市間并沒有強烈的自我認同感,但通過樹立“蘇北人”這一他者形象,成功構(gòu)建了自己的共同體身份。正如當今川普政府設立“非法移民”等他者概念以鞏固自身群體的身份一樣,江南精英集團也通過這種方式強化了自己的身份認同。然而,江北人本身并沒有形成統(tǒng)一的認同感,他們的形象更多是由外界建構(gòu)的結(jié)果。

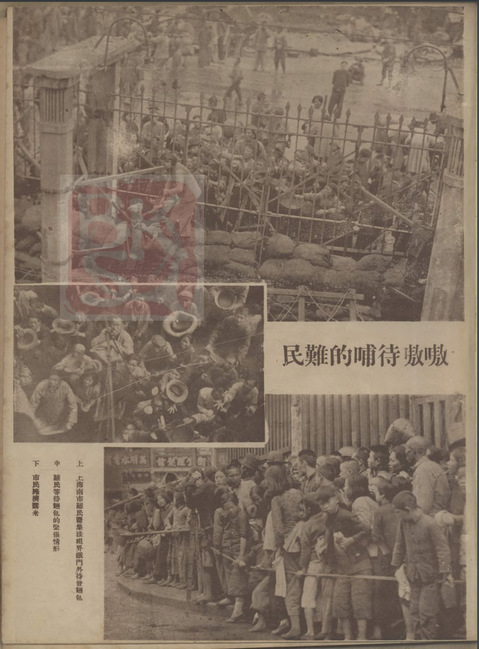

1937年前后,上海法租界外的難民。(圖源小紅書@銀礦)

如此城市:書中還提到,許多蘇北人到上海后只能在勞工市場找到一些非正式的工作,就像今天的零工經(jīng)濟。當時,上海正處于第一波城市化階段,農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥丝冢芏嗳嗽诔鞘兄袑ふ疑嫼艽蟪潭壬弦揽可鐣W(wǎng)絡來找工作。例如,在老上海小說中描述的情景,有時來自江南的人,能夠在一個銀行找到一個小經(jīng)理的白領職位,往往是通過老鄉(xiāng)熟人介紹實現(xiàn)的。

然而,正如剛才提到的,蘇北的這些難民和流民,由于本地的社會網(wǎng)絡被徹底破壞,被迫流落到上海。他們只能從事最基礎的工作。

書中寫到,一百年前,這些人主要做的工作包括黃包車夫、碼頭工人或清潔工等。盡管這些工作非常基礎,但對于他們來說,已經(jīng)是一種進步,因為在他們的老家可能沒有任何工作機會,甚至完全沒有生路。

許云澤:確實有一個客觀上的先來后到的過程。所謂的“江南精英”,正如明揚老師提到的,如果沒有蘇北人作為對照體,江南精英的身份共同體也不會自然而然地形成。蘇北人的到來促使江南精英開始抱團,并認為自己是江南精英。無論是在近代還是現(xiàn)當代,這些江南精英在上海發(fā)展成為現(xiàn)代工業(yè)中心的過程中,都是經(jīng)濟建設的主流。

相比之下,蘇北人的南遷首先是從蘇南開始的。

書中提到一個有趣的點:太平天國之后,蘇南大量人口流失,土地拋荒無人開墾。因此,蘇北人首先來到蘇南從事農(nóng)業(yè)勞動,甚至在條件非常差的土地上耕種。

書中指出,“什么樣的地,蘇北人都能種;什么樣的爛活,蘇北人都可以干。”在城市中,蘇南也有蘇北人的棚戶區(qū),他們主要從事苦力工作,女性則更多擔任傭人角色。

而在上海,蘇北人則處于發(fā)展的側(cè)面,逐漸形成了貧困階層。

嗷嗷待哺的難民:上海南市難民麕集法租界鐵門外待發(fā)面包(《國聞周報》,1937),轉(zhuǎn)引自陸新蕾,郁升. 體面的市民與危險的“他者”:“上海人”身份的早期媒介生產(chǎn) [J]. 上海文化, 2023, (12): 69-78.

書中總結(jié)了蘇北人在上海受歧視的三個主要原因:首先,他們是難民,來到上海不是為了經(jīng)濟建設,而是逃荒而來。其次,他們在城市中的職業(yè)非常碎片化、零散且邊緣化,通常是較差的職業(yè)。最后,他們的聚居生活環(huán)境惡劣,進一步加劇了社會對他們的負面印象。

作者還提到,籍貫是一種具有伸縮性的建構(gòu)。

在上海這個移民城市的語境中,我們將一切難民身份、不光彩的職業(yè)以及惡劣的生活環(huán)境歸因于“蘇北”的習慣。這使得“蘇北”這一概念和族群具有很大的伸縮性。到底哪里才算蘇北并沒有明確的界定,完全取決于其在江南及上海社會中的表現(xiàn)和象征意義。由此,所有不受待見和被歧視的現(xiàn)象都被倒推歸因為“蘇北”的習慣,這是一個由結(jié)果反向歸因的過程。

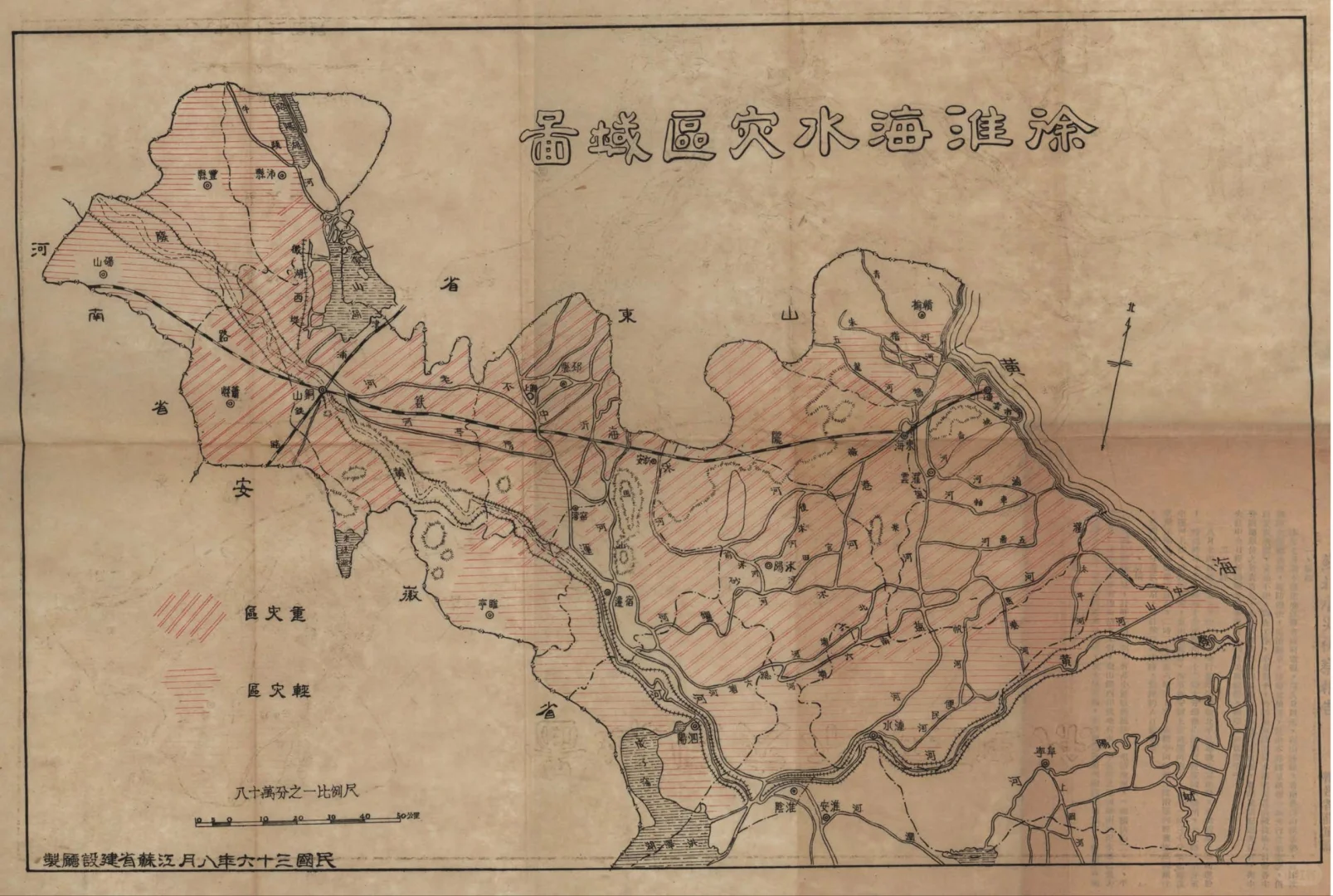

這種難民現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在上海的殖民語境中,在當代也依然存在。我小時候常聽父輩講述50后、60后在70年代時由于水災和地震等自然災害而逃荒的經(jīng)歷。我的父親小時候也是從蘇北逃難到上海,因為那里有親戚可以依靠。而那些已經(jīng)定居上海的上一輩人,最初也是以逃荒為驅(qū)動力來到上海,并最終寄身于這座城市。

《徐淮海水災區(qū)域圖》,民國36年(1947年)8月蘇州北部徐海地區(qū)大水災形勢圖。(圖源小紅書@徐州老照片)

即使這些蘇北人最終定居上海,他們也幾乎總是處于相對邊緣的位置,未能占據(jù)主流的經(jīng)濟和社會生產(chǎn)地位。窮親戚找上了已經(jīng)定居上海的親戚,本質(zhì)上仍然是窮親戚。蘇北人形成了這樣一個由逃荒和逃難驅(qū)動的難民互相接濟的群體。

不復存在的“蘇北籍貫屬性金字塔”

張明揚:上海人除了用“江北人”這個詞外,還常用“鄉(xiāng)下人”來形容某些群體,但實際上很多所謂的“鄉(xiāng)下人”其實是蘇北人。這很有趣。

此外,我覺得上海對江北和蘇北人的歧視減少,除了移民增多外,房價的變化也是一個重要因素。以前上海各區(qū)房價差異很大,但現(xiàn)在很多地方的房價已經(jīng)高度均等化了。

例如,上海曾經(jīng)有一個著名的蘇北人聚集區(qū)叫虹鎮(zhèn)老街。20年前,這里幾乎可以用揚州話直接對話,還有很多傳說,比如警察都不敢來。但現(xiàn)在,這個地方已經(jīng)被開發(fā)成了虹口區(qū)的一個大型小區(qū),房價達到十幾萬一平米。這種變化消解了很多老觀念。無論是新上海人還是老上海人,買房最終都是按市場價值來決定的。

38年前,虹鎮(zhèn)老街飛虹路口。(圖源小紅書@舊樓)

當年蘇州河一帶因為蘇北人的聚居而被認為是臟亂差的地方,但現(xiàn)在蘇州河邊全是高級住房,住在水邊、山景房等理念變得流行,這些新概念沖擊了老觀念。

陸家嘴30年景觀變化。(圖源小紅書@《滬杭逸游刊》)

許云澤:我覺得明揚老師提到的特別有意思,尤其是在當代商品經(jīng)濟中,房地產(chǎn)的商品化發(fā)展打破了我們過去基于籍貫或聚居區(qū)的文化概念。現(xiàn)在,關于人的劃分和觀念更多地依賴于貨幣購買力,而不是籍貫或身份。我們現(xiàn)在的鄙視鏈不再區(qū)分蘇南、蘇北或者你從哪里來,而是看你是否有錢。

書中提到一個詞叫“屬性金字塔”,即一個族群或社群的身份屬性是多重且多元的。在過去,最重要的可能是習慣,其次是職業(yè)等,逐步形成了一個屬性金字塔。但在當代資本主義環(huán)境中,這個金字塔被扁平化了,主要通過購買力、消費能力和經(jīng)濟地位來區(qū)分。

在當今,蘇北人這個概念及其附帶的歷史標簽被瓦解的一個原因就是這種經(jīng)濟上的平等化。

當然還有一個原因是高等教育帶來的流動。如今,從小地方到省會城市,或者從外省到大城市(如上海的“鄉(xiāng)下人”或北京的“外地人”),人們的遷徙不再受限于籍貫或族群方向。

高等教育讓所有人脫離原生的籍貫和社會階層,進入一個重新洗牌的大環(huán)境。例如,在上海、北京這樣的大城市,以及中國其他高等教育發(fā)達的城市,人們通過高等教育重新定義自己的身份和社會地位。那些留下來定居的人成為了新北京人、新上海人。

在這個過程中,2000年之后,尤其是2008年之后,很少有人再以老家來界定一個人的身份。更多時候,人們會問你是哪個學校畢業(yè)的,甚至學校的層次也成了新的階層劃分標準。這樣一來,原本基于籍貫與族群的標簽在屬性金字塔中的重要性大大降低。

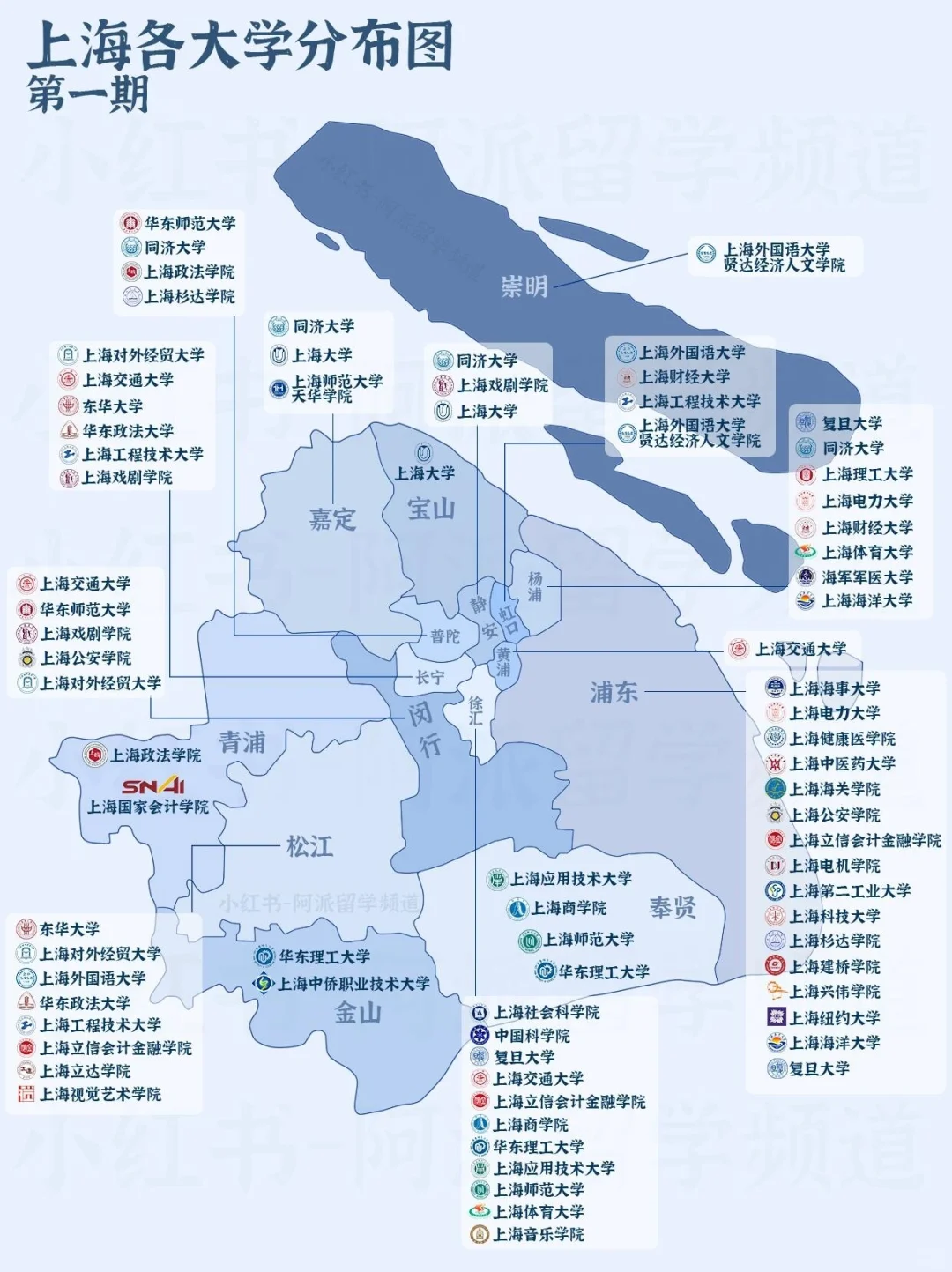

網(wǎng)友自制的上海高校分布圖。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司