- +1

拆解建造密碼,用建筑讀懂中式傳統美學

如果要問2025年以來最火的影片,當屬沖破百億的《哪吒2》了!

要知道這可是五年之后的再相逢,愛好者在這五年間苦苦等待,甚至無所事事到把中國傳統神話體系研究了一輪。

東海海底龍宮遺址預告圖

為了更好地看電影,不就是“神仙履歷”和“地標建筑”嘛!我學!

跟《哪吒》有異曲同工之妙的還有去年一面市就席卷社媒頭條的《黑神話:悟空》。除了大圣的“頂流”效應、中國首款3A游戲大作的名片以外,強勢出圈的“密碼”,就在中國古建筑身上。

制作組在全國精心選取了山西玉皇廟、五臺山佛光寺、應縣木塔、朔州崇福寺等36個景點作為游戲背景。

這些精彩的懸塑佛國、千佛古剎、翹角飛檐、山景石幢,從不同的角度展現了中國古建筑的美,重新點燃了大家對中國古建筑的熱情。

比如被玩家一眼認出來的“隰(xi)縣小西天”——

以小西天為背景的游戲場景

現實中的小西天

小西天,又叫千佛庵,位于山西省臨汾市隰縣城西鳳凰山巔,是一座佛教禪宗寺院,由明代東明禪師創建于明崇禎二年。

游戲場景已經很美了,殊不知現實中更加驚人。

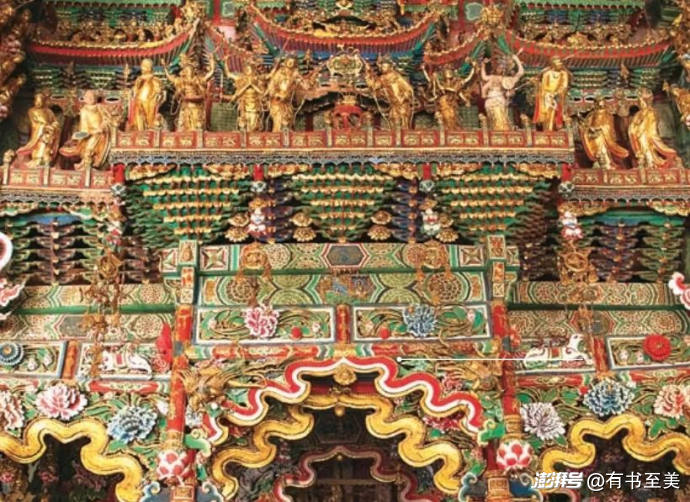

大家對于寺院的印象應該都是大殿里主佛占重要的位置,四周圍繞著羅漢尊者。但小西天不是,從千佛庵的名字就能看出它走的是“極繁主義”路線。

空中樓閣層層壘砌,樂師身姿挺拔,佛像琳瑯滿目,好似游歷于極樂世界。

小西天一角

說是雕梁畫棟一點都不為過,精雕細刻,燦爛輝煌。

小西天代表了中國古建筑的其中一種美,但中國古建筑的豐富程度遠超你我的想象!

古往今來,從雄偉的宮殿到精致的園林,從莊嚴的寺廟到樸素的民居,每一種建筑類型都承載著特定的社會功能和文化意義,是中國古代社會生活、思想觀念和審美趣味的反映。

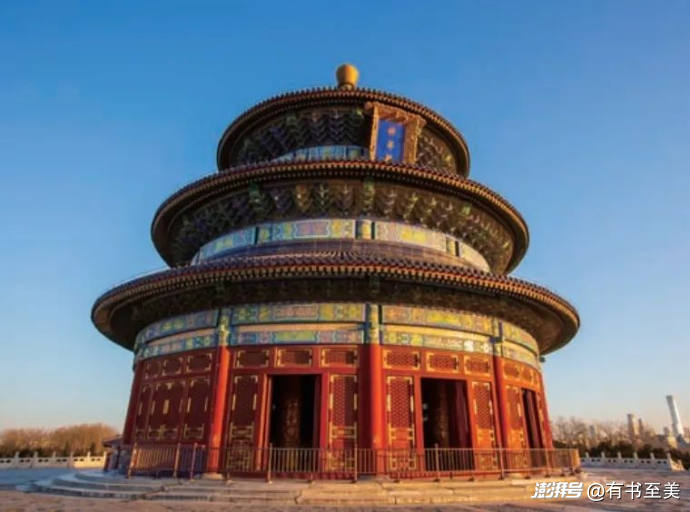

中國古代的禮制建筑,如宗廟、社稷壇、孔廟、天壇、地壇、日月壇、文廟和武廟等,用于舉行宗教、祭祀和禮儀等儀式的場所,是鞏固政權的重要手段之一。

古代政權建筑首先是為了滿足政治管理的需要。例如宮殿、衙門等建筑是帝王和官員處理政務、舉行朝會和接待外國使節的場所,體現了政權的權威和中心地位。

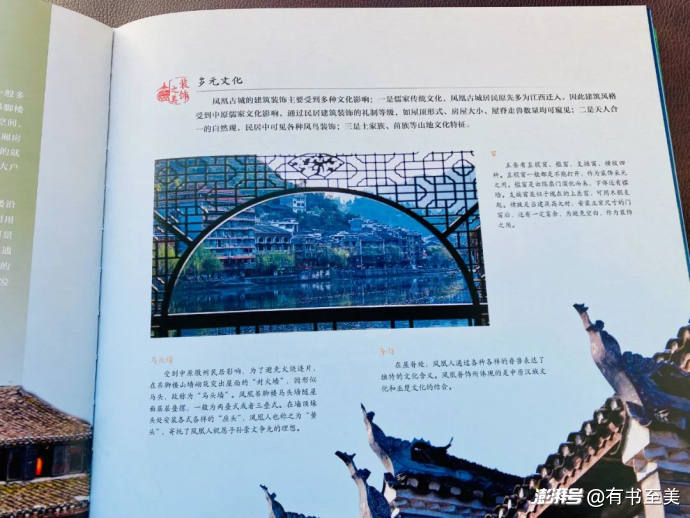

中國古代居住建筑的不僅滿足了基本的居住需求,還融入了各地的自然環境和文化特色,形成了各具特色的建筑風格。

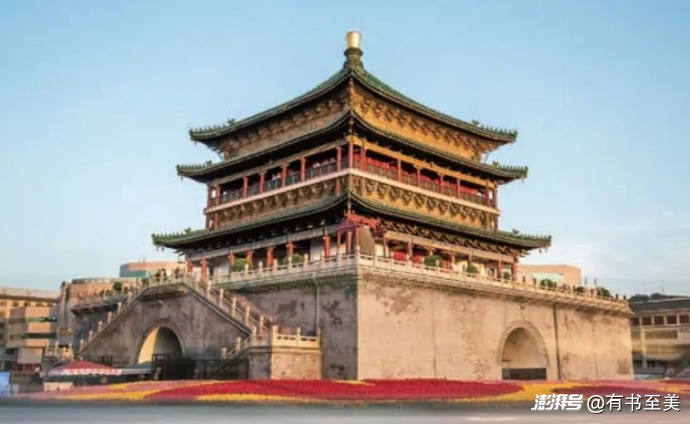

風水塔、航標塔、牌坊、華表等。門樓、鐘鼓樓以及其他高聳的建筑常兼具標志性。這類建筑還用來表彰功績、紀念歷史事件或彰顯家族榮耀。

中國古代的宗教建筑,涵蓋了佛教寺廟、道教宮觀、伊斯蘭教清真寺、基督教教堂、藏傳佛教寺院、儒家文廟以及民間信仰廟宇等多種形式,體現了中國古代社會的文化包容性。

市政建筑的規劃和建設,有助于維護社會秩序,促進城市管理的規范化和制度化。例如報時的鼓樓與鐘樓、望火樓、路亭、橋梁,以及官辦慈善機構如惠民藥局、養濟院、漏澤園等。

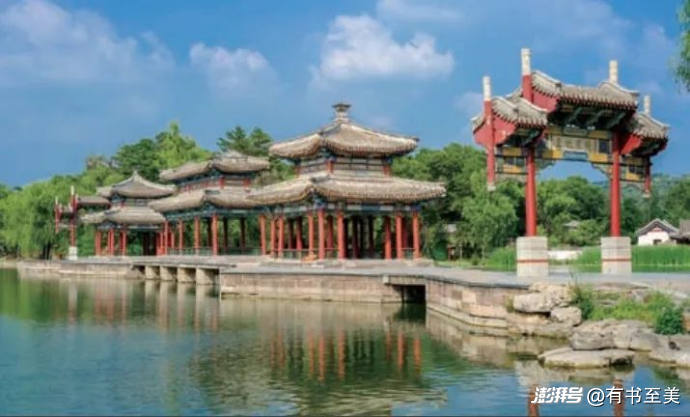

自古以來,文人雅士崇尚自然,追求與自然和諧共處的理想,這種文化審美觀念推動了風景園林的建造,體現了自然與人文和諧共生的理念。

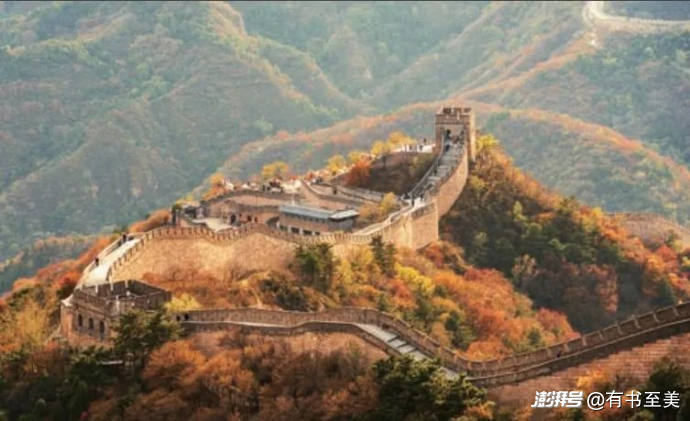

防御建筑的最直接原因是軍事防御的需要。古代中國在邊境和重要城市建造了城墻、長城、關隘等防御工事。例如城垣、城樓、窩鋪、串樓、墩臺等。

除了上面列舉的這些以外,還有一些教育、商業、娛樂等類型的建筑。

我們生活在現代城市里,但身邊總有一兩個古建筑靜靜矗立著。如果能多多地了解建筑知識,便能更好地讀懂這一“凝固的藝術”。

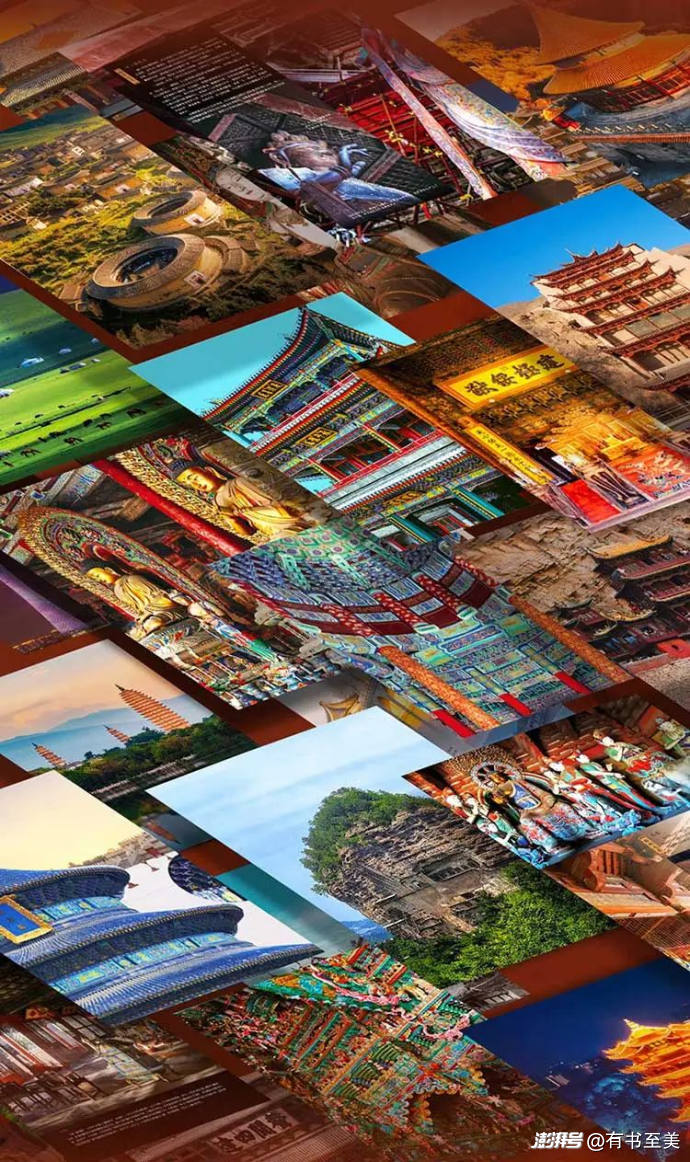

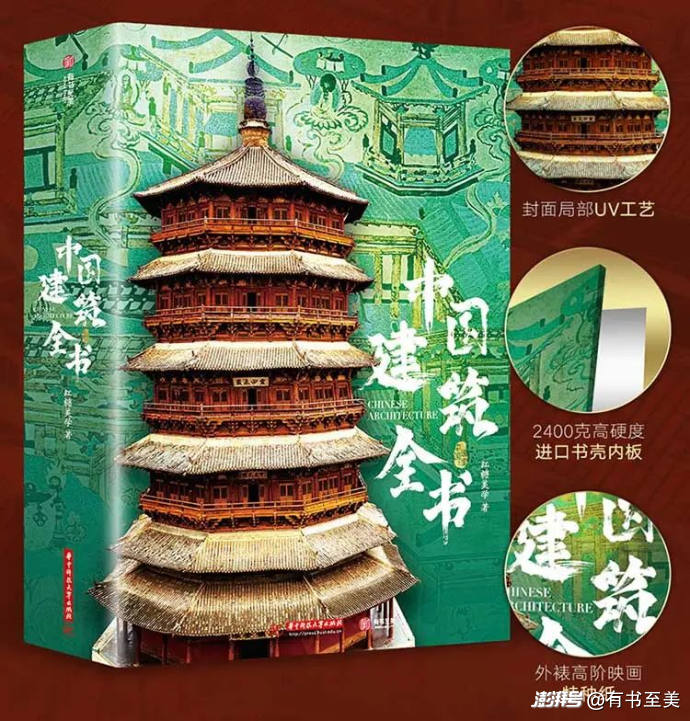

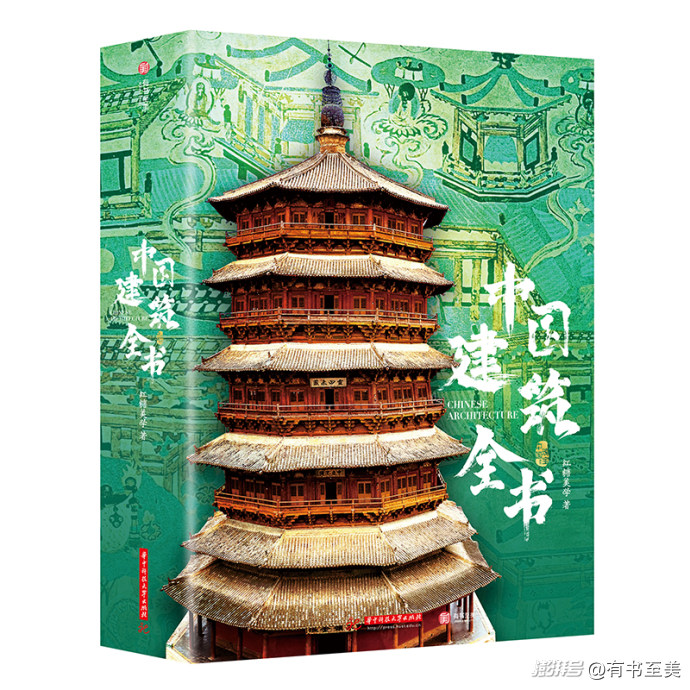

如果你也對中國的建筑產生了興趣,那么這本“全書”系列的重磅大部頭正是你需要的——《中國建筑全書》。

盤點2000年中國建筑之美,溯源8000年華夏文明,深挖中國人骨子里的建筑審美。拆解建造密碼,用建筑讀懂中式傳統美學。

行程超過14000公里

重走中國建筑尋訪之路

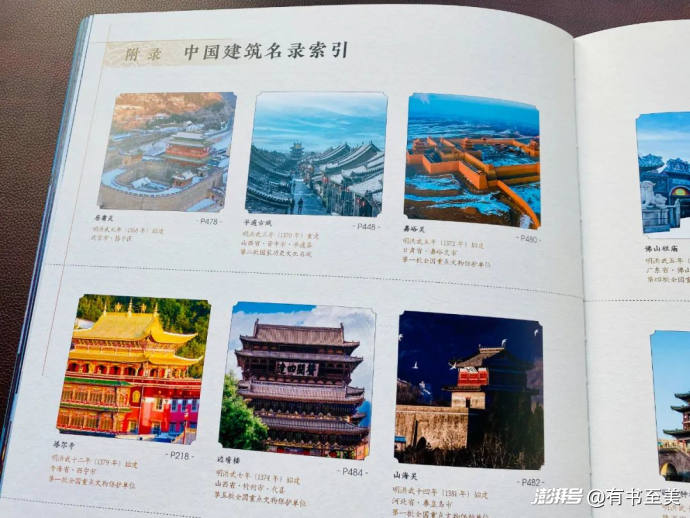

這本書的“全書”二字則概括了它“超級全面”的特點。

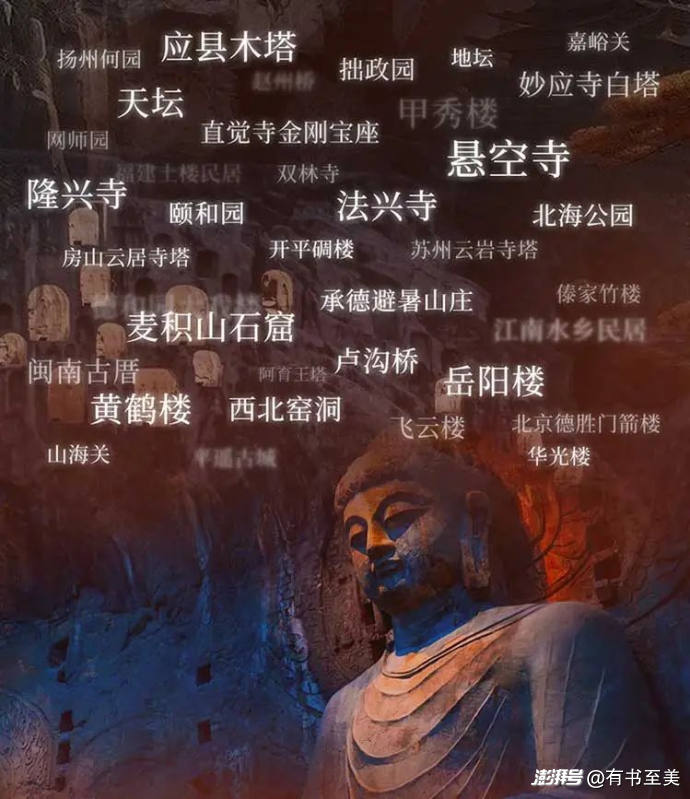

當小伙伴翻開這本書的時候,一定會發現它的內容遠比我們以為的要豐富,你聽過或者沒聽過、了解或者好奇的建筑,幾乎都在書中。

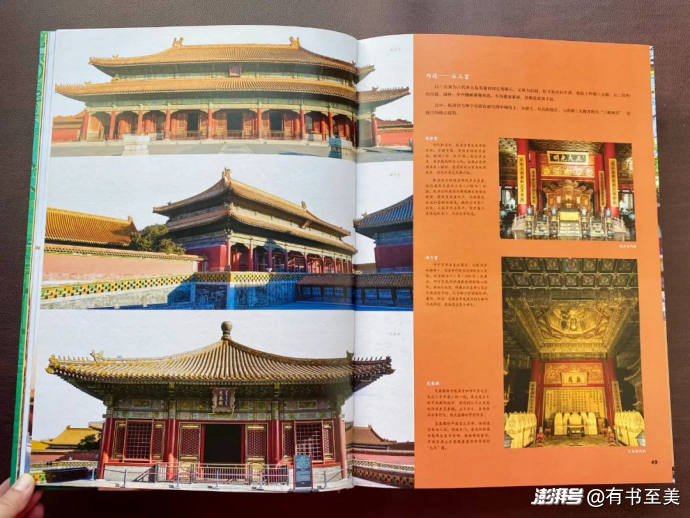

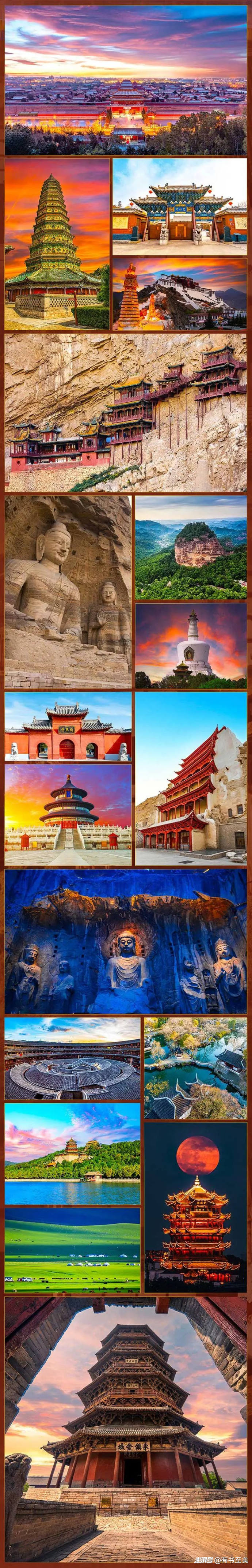

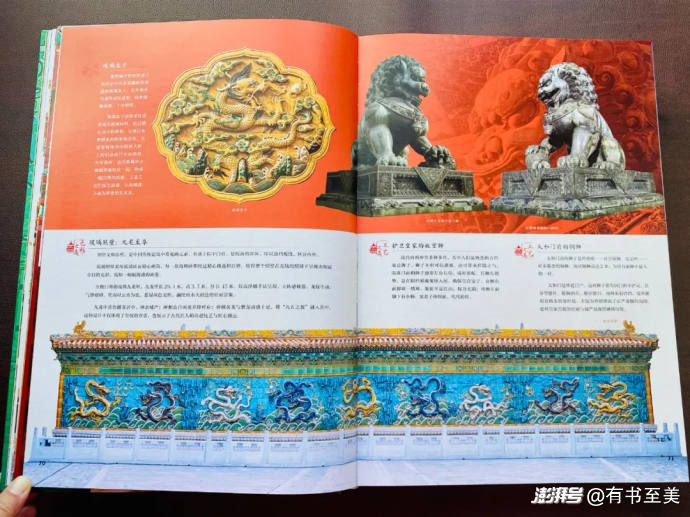

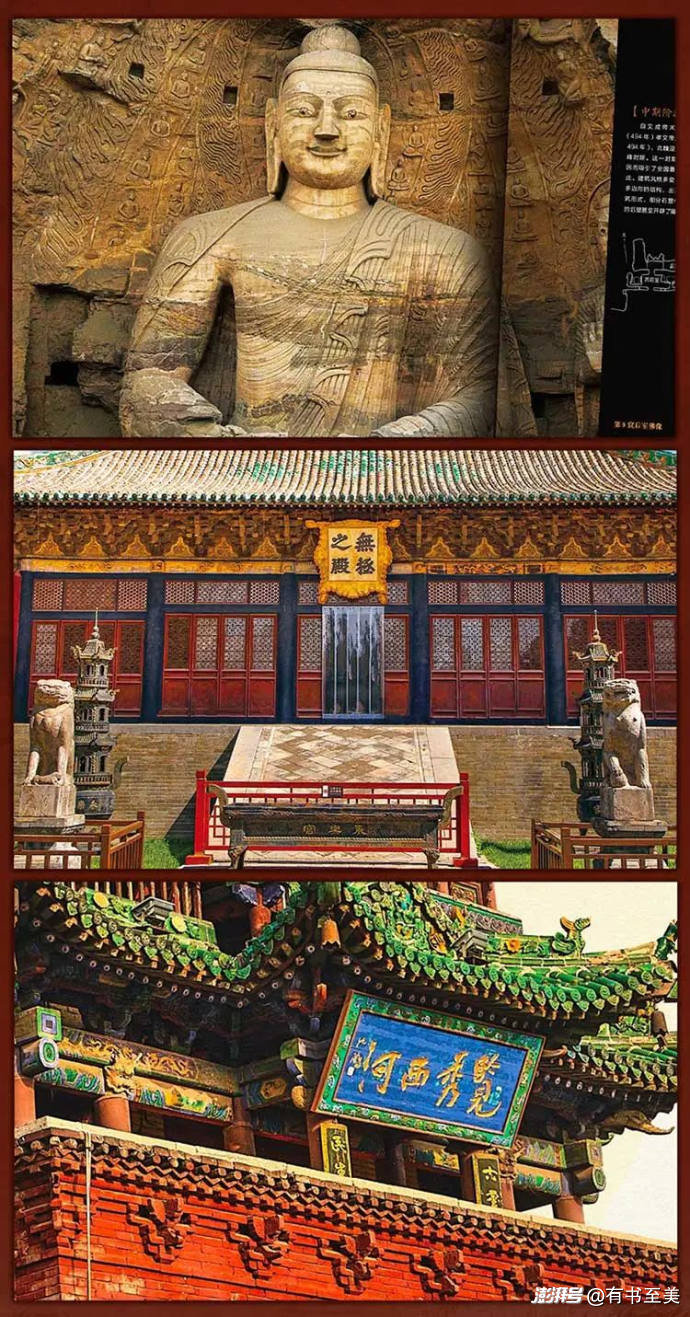

有世界聞名的,比如北京故宮、萬里長城、莫高窟、布達拉宮;

有日常耳熟能詳的,比如武侯祠、白馬寺、城隍廟、鐘鼓樓、鳥巢;

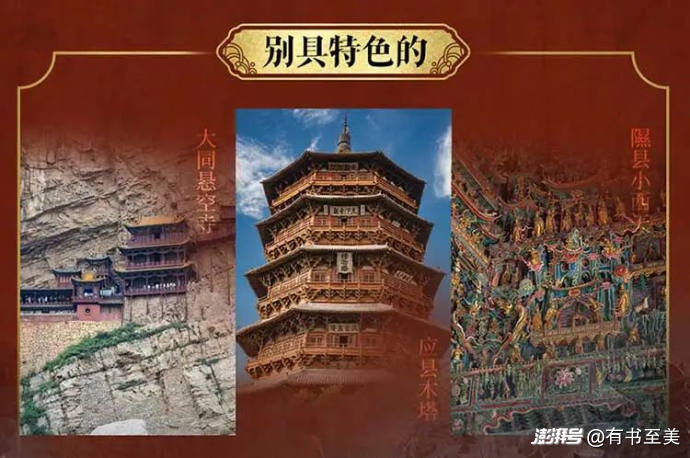

有別具特色的,比如懸空寺、應縣木塔、隰縣小西天……

翻一翻書可能就會發現自己家鄉的建筑珍寶,讀者朋友們值得擁有。

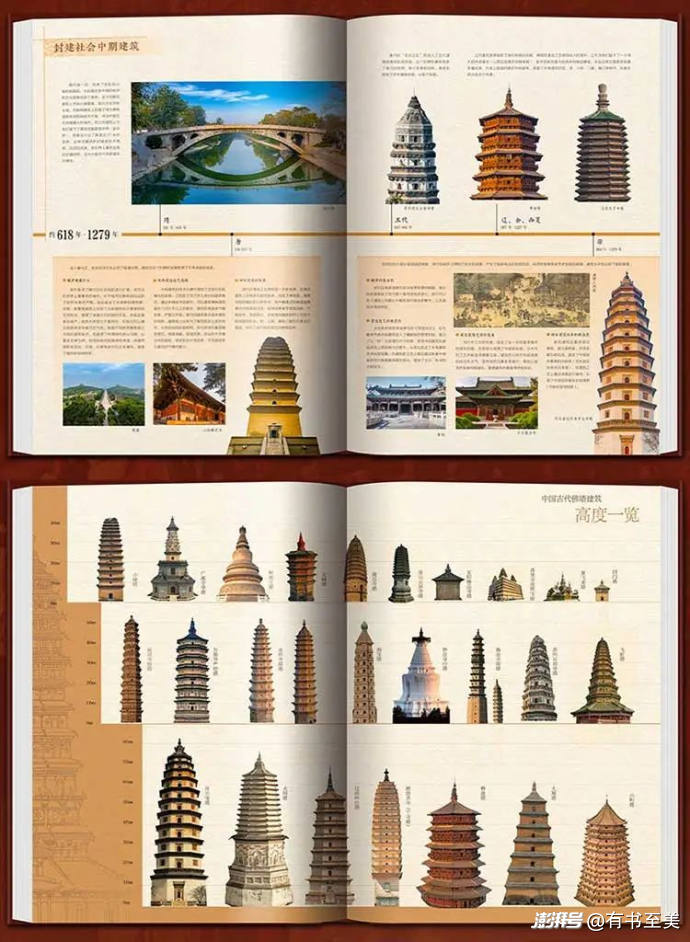

它不但全面收錄了兩千年來全國各地的特色建筑,還在內容組織上下了很大的功夫,將這些建筑按照功能和性質,分為不同的章節。

在每個章節中,立體化多角度詳實解析建筑的風格、歷史變遷、發展歷程等內容。

此外,書中很重要的一點是,精細考證了建筑朝代,無論是單個建筑還是建筑群,都細致歷數了時間長河中的始建、重修、重建過程。

見證了百余座建筑的損毀和修復,拉通100+建筑學領域知識點,揭秘100+建筑的秘密。

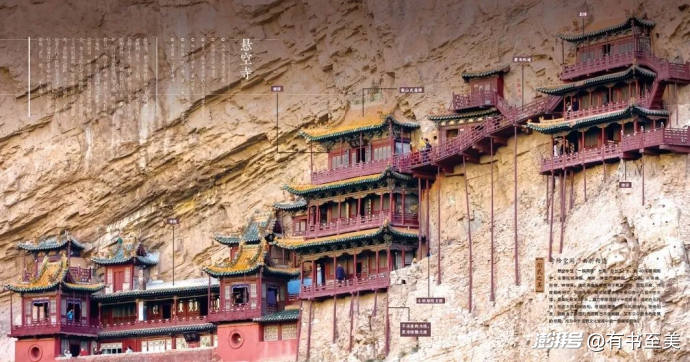

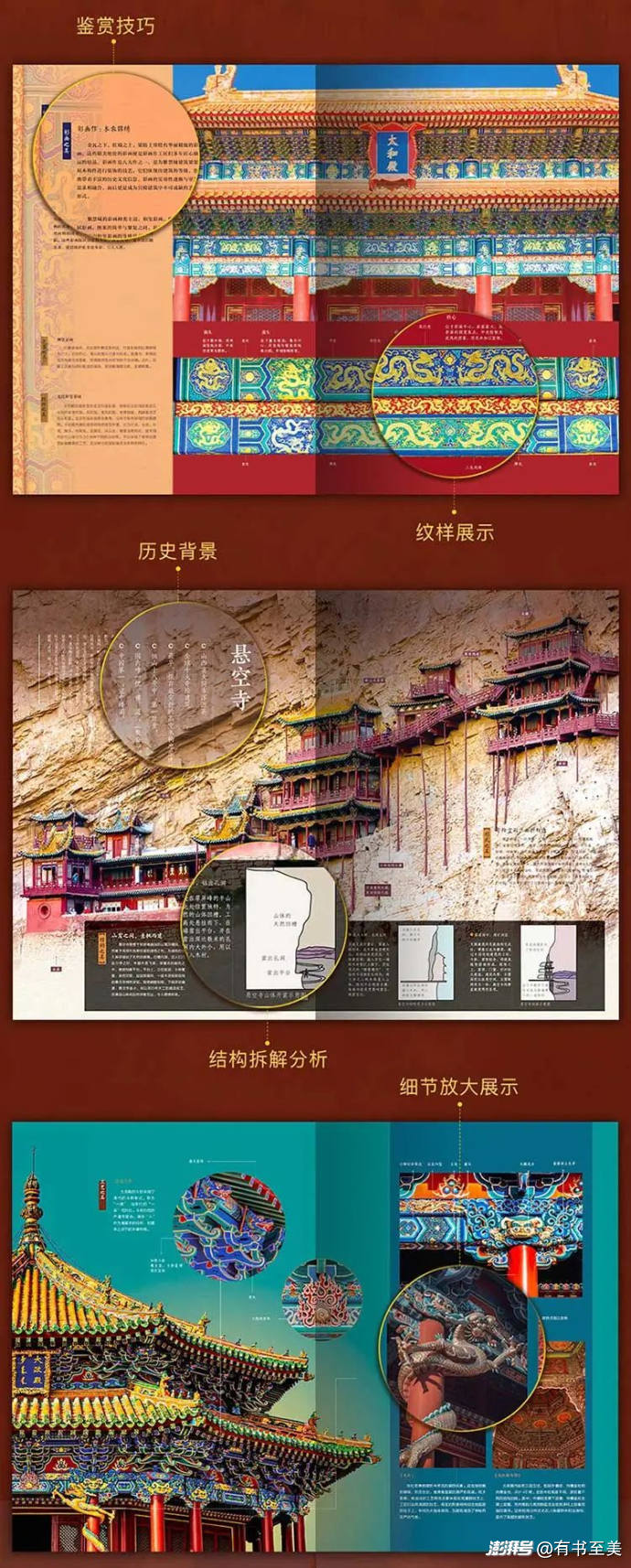

比如誰看都要驚嘆一聲“嗶嗶”的懸空寺——

懸空寺,嵌于渾源縣恒山金龍峽西側的翠屏峰間,原為“玄空閣”,于北魏后期建造,歷經千年風雪,如今的建筑,雖多為明清時期重修之作,卻仍顯古樸莊重。

奇、懸、巧的建筑特色,加之佛、道、儒三教合一的宗教內涵,使懸空寺在世界東方獨樹一幟。

李白亦曾醉書“壯觀”二字以贊其美。

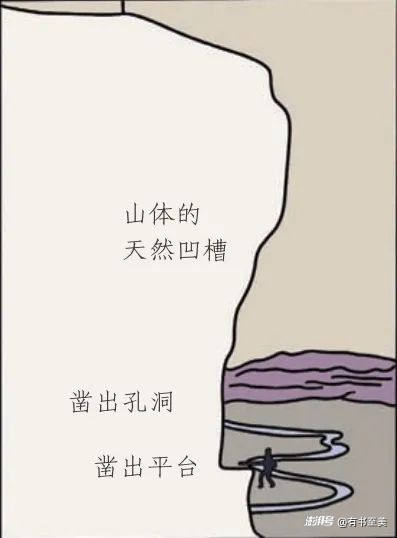

懸空寺隱匿于翠屏峰幽深的山窩凹槽間,為建筑的恒久保存鋪設了天然的屏障。

懸空寺雖小,卻以其巧奪天工的建造技藝,仿佛自山體間自然孕育而出,令人嘖嘖稱奇。

工匠們從高處懸掛而下,在凹槽底端鑿出平臺,并在平臺處鑿出深達數米的孔洞,孔洞內大外小,用以牢固地插入木材。

完成孔洞開鑿后,需嵌入鐵杉木,此木質地堅硬無比,經桐油深度浸泡,可防腐防潮。

插入石孔一端的木材需打上楔子,類似現代的“膨脹螺絲”,可恰好卡進梯形孔洞內。

超三分之二的木體直入山體,依托平臺穩固支撐,每根均能承受數噸重壓,穩固堅實。

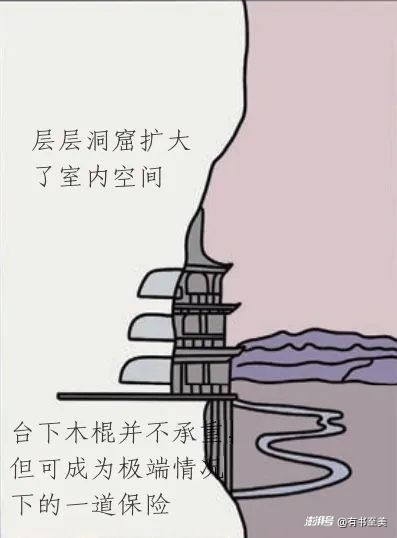

支撐建筑的懸挑結構完成后,便能以此為橫梁,通過中國傳統建筑的立柱、斗拱、梁架組合,將建筑框架搭接而成,框架之上,屋頂、門窗、欄桿依次建造。

建筑內部,石窟深挖以拓展空間。石窟殿閣連為一體,高空木構摩崖建筑赫然顯現。

實地錯峰拍攝

探尋未開放建筑內部細節

出于文物保護的需要,許多古建內部無法拍照,一般來說歷史越悠久,進入難度越大,甚至欄桿擋路,只能觀賞外觀。

去文保景區旅游過的朋友們肯定對欄桿這個東西不陌生,就算自己拍照,也會有很多游客在照片背景里。

再加上很多時候古建內部光線比較昏暗,不打光真的很難看清里面的細節。

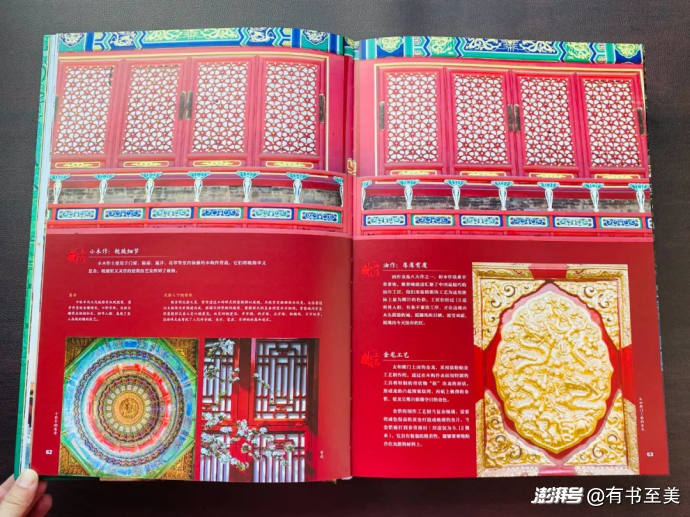

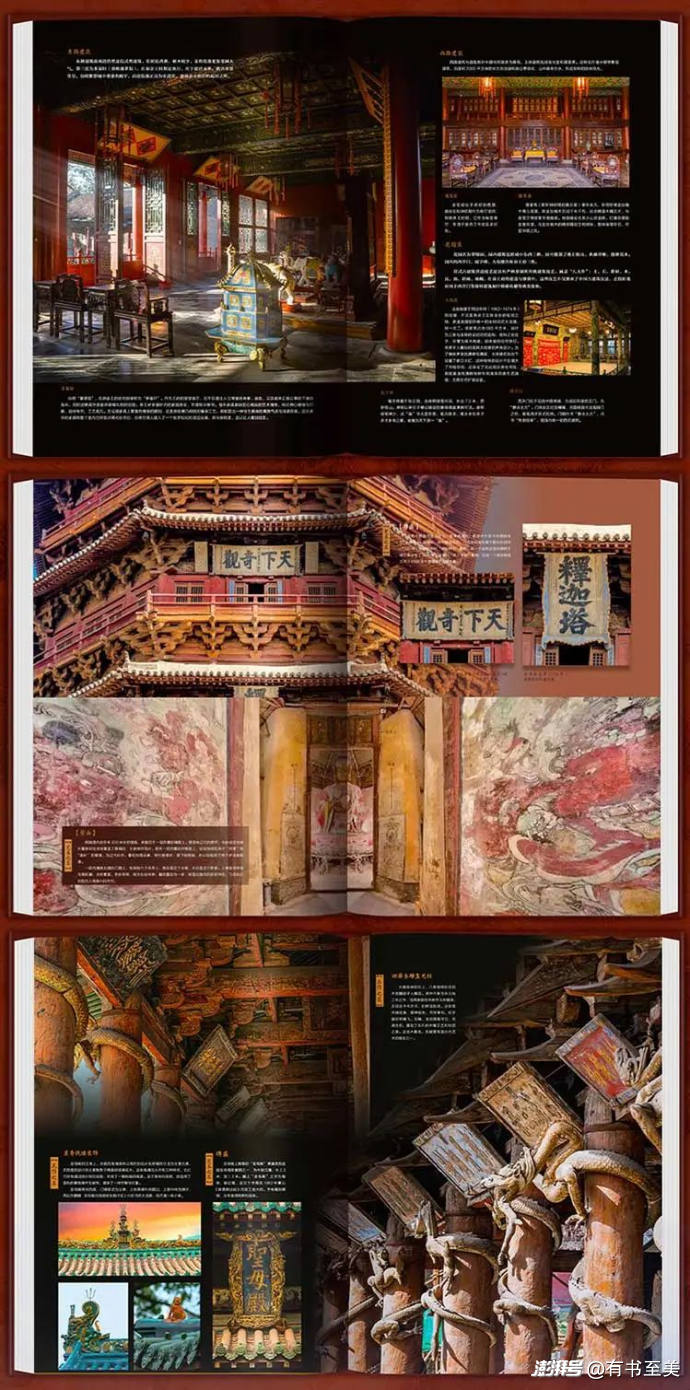

所以這本書里的圖真的十分珍貴,都是找國內一線攝影師合作的稀缺內部細節圖。

既然要看經典中國古建筑,就不僅要遠觀,還要湊近看、細細看,看清每個部件,看清每個花紋!

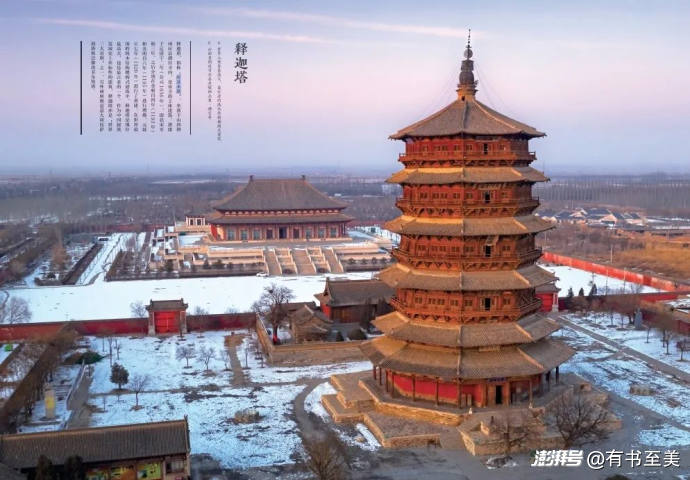

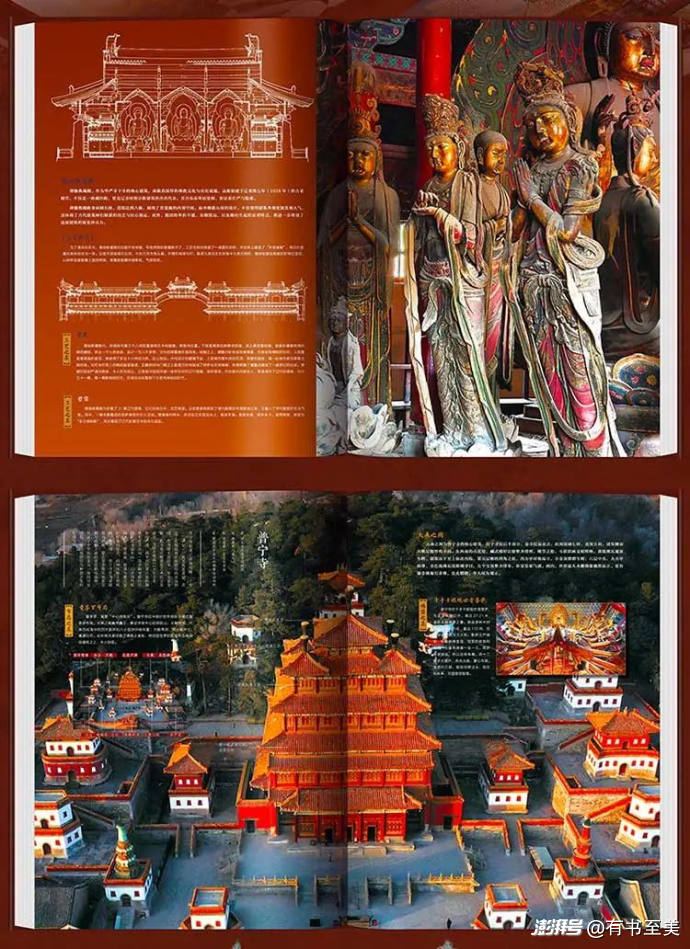

這里給大家舉個釋迦塔的例子吧。

釋迦塔這個名字是不是有點陌生?但說起它的俗稱,小伙伴十有八九就知道了。

沒錯,就是——應縣木塔!

作為中國建筑發展史上坐標性的建筑,釋迦塔是世界三大奇塔之一,另外兩座則是意大利比薩斜塔和巴黎埃菲爾鐵塔。

它坐落于山西朔州應縣佛宮寺內,是該寺的主體建筑。塔建于遼清寧二年,即北宋至和三年,之后分別在金明昌四年和金明昌六年進行增修,元延祐七年進行了重建。

在世界范圍的純木結構樓閣式建筑中,釋迦塔是現存最高大、也是最古老的一個。

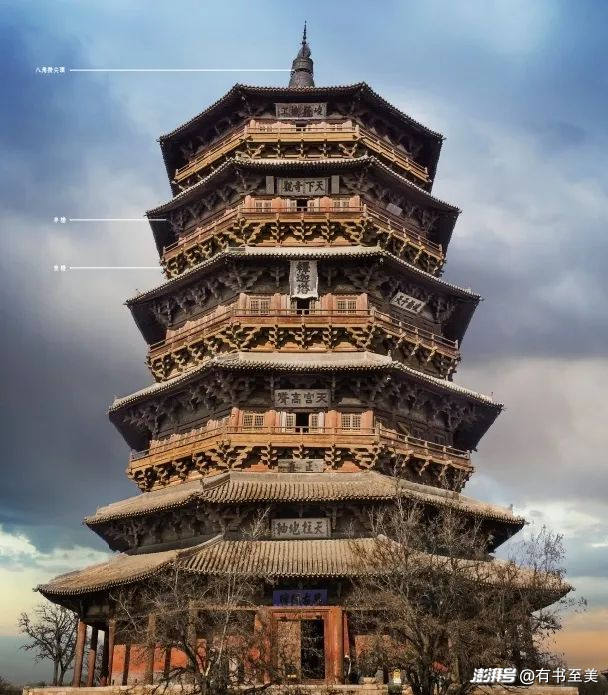

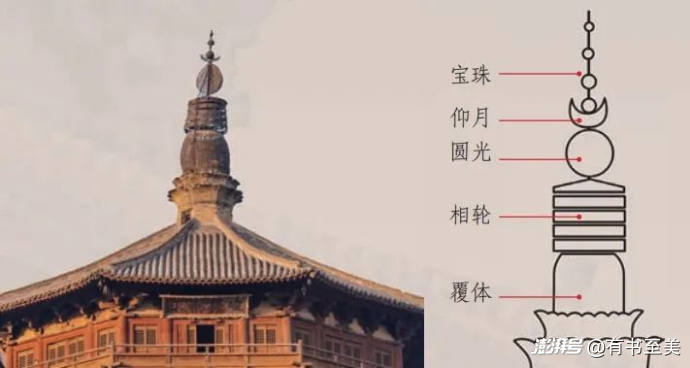

塔整體分三部分,即塔基、塔身和塔剎。塔身呈八角形,每面三開間,外觀看起來是五層六檐,但其實是明五暗四九層塔。

全塔上下沒有一釘一鉚,全靠斗拱、柱梁鑲嵌穿插卯榫咬合而成,具極強的抗震性,距今900多年仍屹立不倒,令人稱奇。

釋迦塔一層為雙層重檐,二層及以上皆為單檐,屋頂則是八角攢尖頂。塔頂的塔剎部分,包含了基座、仰蓮、相輪、圓光、仰目、寶蓋和寶珠,整體制作非常精巧。

因為采用了五層六檐四平座的復雜構造,使它每一層都有不同的高度、開間、進深和出檐。

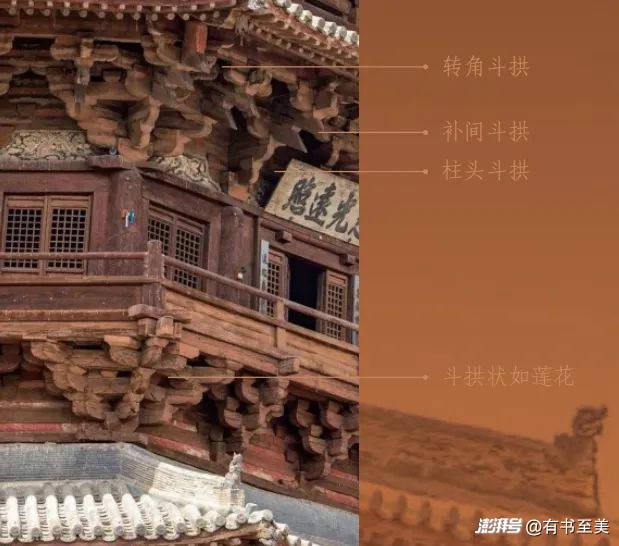

為了適應這一點,它使用了包含柱頭斗拱、補間斗拱、轉交斗拱等種類繁多的斗拱。據統計,全塔大約使用了60多種斗拱,高達240組,創下國內古建筑斗拱使用數量之最,因此被稱為“斗拱博物館”。

釋迦塔充滿結構之美,上面說到明五暗四,即除了外部可見的五個明層之外,還有四個夾在各明層之間的平座層,即“暗層”,它們與明層一起,構成了塔內部一個中空的雙層環狀結構。

這樣中空的設計,大大增加了明層的高度,使內部可以放置更高大的佛像。

3

超長跨度,1秒穿越

海量圖片沉浸式欣賞建筑之美

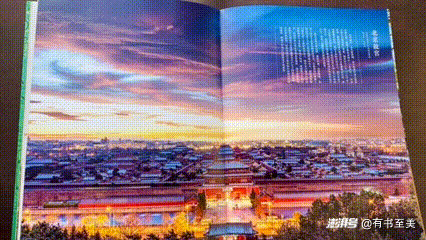

同樣隸屬“全書”系列的這本《建筑全書》最直觀的一個特點依然是:顏值超級能打!

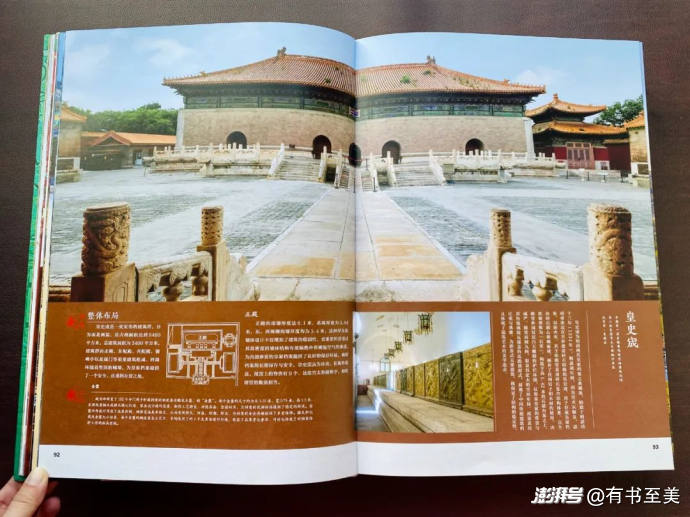

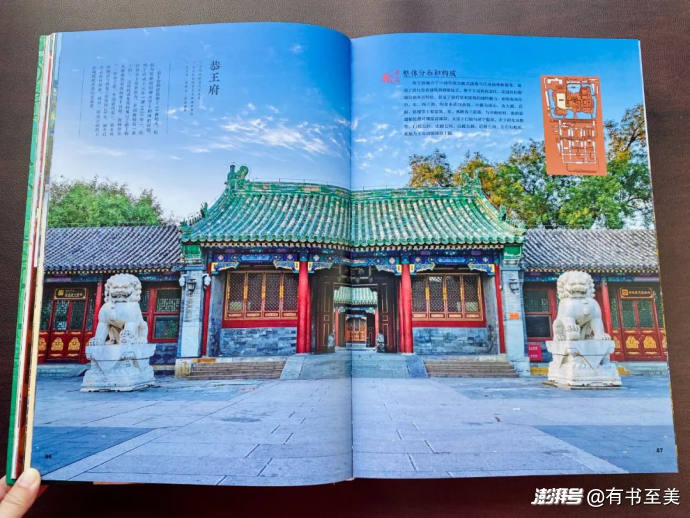

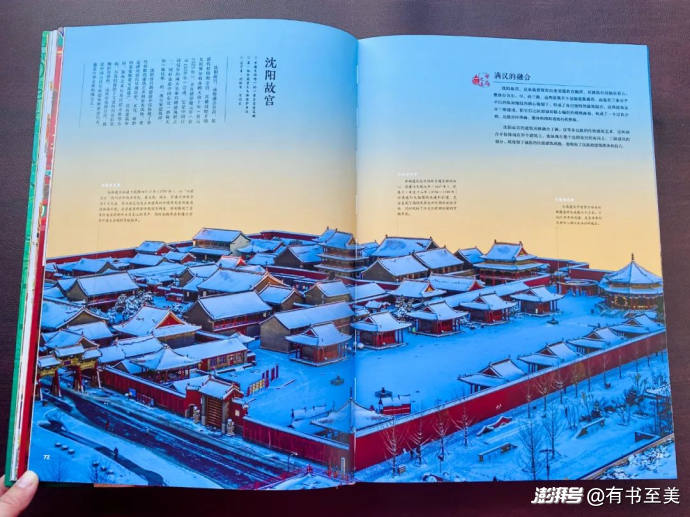

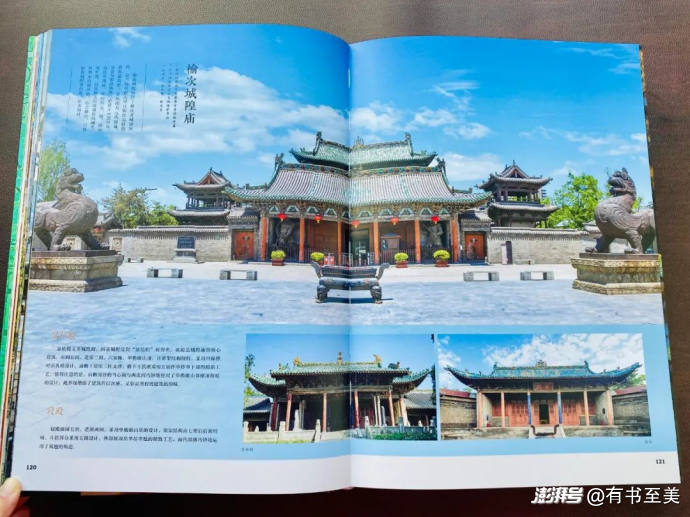

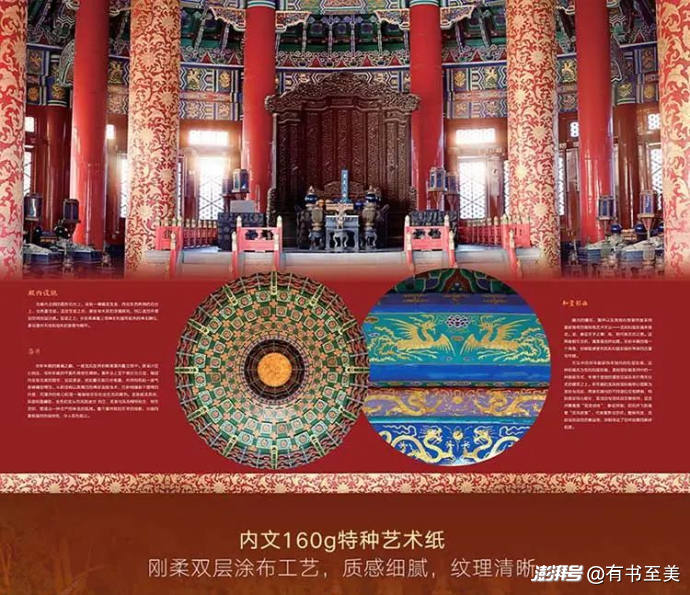

書中無論是建筑實拍還是細節放大,都采用高精度全彩圖,很多時候甚至比我們親自去現場看到的都更美更真切。

而且書中足足有近700幅高清實景拍攝的彩圖,全方位呈現了建筑實景圖、航拍俯視圖、結構拆解圖、細節展示圖、同類對比圖等超多類型、信息量爆炸的精彩圖片,無論從數量上還是質量上都完全能從多角度深入剖析中國古往今來的建筑風采。

而且書中特意根據建筑特色進行了版面設計,采用全新“沉浸式”的生動圖文排版,既有詳細解析,也有局部呈現。

在展現建筑實景的時候進行立體式延伸閱讀,各種拉線說明、知識補充,深度挖掘建筑背后的歷史文化內涵。

但是朋友們不要覺得這本書就是純講古建筑哈。

古早如秦始皇陵,新興建筑如北京大興機場,翻書間跨越2000年文明史,能夠系統了解中國建筑的誕生發展沿襲,掌握不同時期的特點和變化。

值得一提的是,這種“紙上旅行”式的觀賞非常便于回顧,對于自己感興趣的知識點是可以重復翻看的,是比景區講解員更貼心的專業解析。

講解員畢竟有時間和空間的限制,如果有薄弱環節很難再三復習。授人以魚不如授人以漁,先看書再旅行,計劃通。

4

宜藏宜贈

不止是書更是藝術品

專家學者10余輪精準校色,力求還原建筑實景,追尋環境、空間、光線的色彩質感,比親眼所見更震撼的觀賞體驗。

印刷和裝幀都是高規格,封面大圖展現建筑之美,2400g高硬度進口書殼內板,外裱高階映畫特種紙。

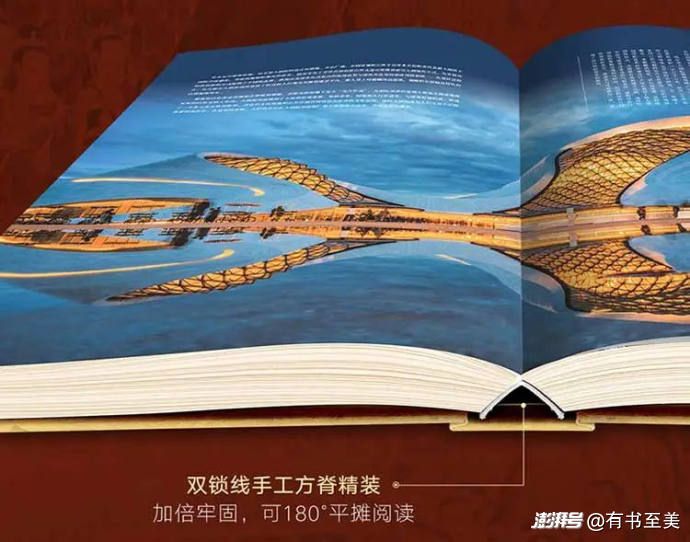

雙鎖線手工方脊精裝,加倍牢固,可以180°平攤閱讀。

內文直接選用160g特種藝術紙,此外特種紙上還有剛柔雙層涂布工藝,質感細膩,紋理清晰。

能夠非常高清還原建筑的色彩和質感,自帶收藏和禮品的屬性。

盤點2000年中國建筑之美

溯源8000年華夏文明

深挖中國人骨子里的建筑審美

拆解建造密碼,用建筑讀懂中式傳統美學

《中國建筑全書》

紅糖美學 / 著

華中科技大學出版社 / 有書至美

2024年11月 / 出版

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司