- +1

古人的年宵花長什么樣?

春幡春勝插滿頭,流蘇錦帳掛香囊。對于中國人而言,迎新春是一年之中最重要的時刻。在古代,“歲朝”即農歷正月初一。古代文人深諳節日儀式感,用盆景、插花、文玩、奇石為書房案頭增添情致,描摹成《歲朝圖》——事事(柿柿)如意、歲歲平(瓶)安都是古畫里討喜的新春“諧音梗”。

古人的年宵花長什么樣?“歲朝清供”由何而來?體現了怎樣的生活美學?澎湃問吧邀請華東師范大學美術學院副教授毛毅靜,一起聊聊古人過新年的風雅習俗。

歲朝清供

@贊美虛無:請教毛老師,歲朝供物是從哪個朝代流行起來的呢?和祭祀祖先的傳統習俗有關系嗎?

毛毅靜:“清供”本義為清凈、干凈的供品、供器。魏晉南北朝開始把佛教供奉的清凈之物,潛移默化地融入了日常生活,如修禊、雅集、書齋之中。書齋中可根據需要,置儒釋道造像、法器、供品、瑞草花卉、奇木賞石、字畫法帖,以為清供清賞。若空間夠大,還可置禪凳或禪椅、禪床,用以打坐調息、閉目養神、小憩。擇奇木、賞石置于案頭或書齋適宜位置,書齋中頓生瑞氣。菖蒲、文竹、蘭草之屬瑞草,或百合、雛菊之類瓶花,更使案頭多了些許生機,有養目凝神之功效。

“清供”一詞亦從宋代流行至今。宋代釋文珦有《深居》“水石為清供,煙霞作澹交”;魏了翁有《清平樂·藍田玉種》“藍田玉種,為我酬清供。香壓冰肌猶怕重,更情留仙群捧”;舒岳祥有《即事》“銅瓶棐幾修清供,香鼎中間易卷開”。清供最早為香花蔬果,后來漸漸發展成為包括金石、書畫、古器、盆景在內的一切可供案頭賞玩的文物雅品。清供囊括了博古圖式,元素更為豐富多樣。新春以“清供”入畫的畫作“歲朝清供圖”,在清中后期的書畫領域很是盛行,畫家們以清供之品入畫,兼工帶寫,敷演成詩,使之成為圖文并茂的文人畫。

回到本題,“歲朝”一詞最早出自《后漢書·周磐傳》中“歲朝會集諸生,講論終日”的記載。從中國繪畫史來看,《歲朝圖》最早出現在唐代,一些仕紳、文人在歲朝時將金石、書畫、古董等清雅的物品擺放在臨窗的案幾上并進行描摹。日常生活物件的選擇和擺放就值得探討。乾隆八年(1743),帝下江南時看到文人過年時均貼《歲朝清供圖》,由此聯想到宮中收藏的董祥《歲朝清供圖》,突覺這類繪畫之作需要大力弘揚。自此后幾乎每年春節乾隆親自繪畫《歲朝圖》,還在畫中題詩,這就是“春帖子”的典故。總之,從圖式歸納,天竹果、臘梅花、水仙……隆冬風厲,百卉凋殘,晴窗坐對,眼目增明,是歲朝樂事。

清代,陳書,《歲朝麗景》,軸,絹本設色,96.8X47厘米,臺北故宮博物院藏。

正月插花

@Monicaaa:古人在正月里會怎樣插花?哪些花適合現在?

毛毅靜:插花分為在器物中插花,在衣飾、頭飾上插花等。只不過,這一類花卉的材質并不都是鮮花。

新年第七天為“人日”。古人自漢代慶祝“人日”的方式是戴“勝”,此習俗在唐代尤其流行。“勝”可以簡單理解為頭部的飾品。“人日”一般以人勝或花勝插在鬢間。人們或剪紙或用金箔制作,自己佩戴或者相互饋贈,實用又美觀。唐代《人日剪彩》詩云:“閨婦持刀坐,自憐剪裁新。葉催情綴色,花寄手成春。帖燕留妝戶,黏雞待餉人。擎來問夫婿,何處不如真?”描寫了婦女在人日給自己和丈夫剪裁妝戴,與心上人嬉笑玩鬧的場景,表現了春節的熱鬧和歡喜。這種習俗到了近代在部分地區仍然流行。立春日,辛棄疾曾寫過“春已歸來,看美人頭上,裊裊春幡”,描寫了女子將剪彩作為春幡,裝飾鬢發,但是到了現代,這一習俗已經衰落不見。

正月里器物插花,我們可以從明代宮廷畫家邊文進的《歲朝圖》中看出大致全貌。該圖所繪銅壺中插著柿子、如意、梅花、蘭花、山茶花、水仙、松枝、柏樹、靈芝、天竺等十種花卉、樹木,既有“百事(柿)如意”之意,亦有“十全十美”的圖像隱喻。結合中國古代地理分布,如上這些花卉都是中原地區當令的年宵香花蔬果,并不是罕見的品種,且搭配方式也是根據瓶與瓶花的樣式,自由組合,取其諧音和吉祥的意頭。如多福多壽的佛手,多子多孫的石榴,年年有余的鯉魚、蓮藕,喜上眉梢的梅花、喜鵲,平安如意的花瓶、如意等,都是畫家筆下常見的吉物。

《南史·王子懋傳》說“有獻蓮花供佛者,眾僧以銅罌盛水,漬其莖,欲華不萎”。隋唐之后,插花風氣在日常生活中流行,明代“置瓶插花,以供清賞”成為文人雅士日常的室內擺設的習俗蔚然成風,瓶花、瓶供成為插花藝術的代名詞。恰如明人袁宏在《瓶史》所言:“朝看一瓶花,暮看一瓶花,花枝雖淺淡,幸可托貧家……以此顏君齋,一倍添妍華。” 此一時,春就在冰雪中靜靜地培育,不待冰消雪釋,便“柳色早黃淺,水文新綠微”了。

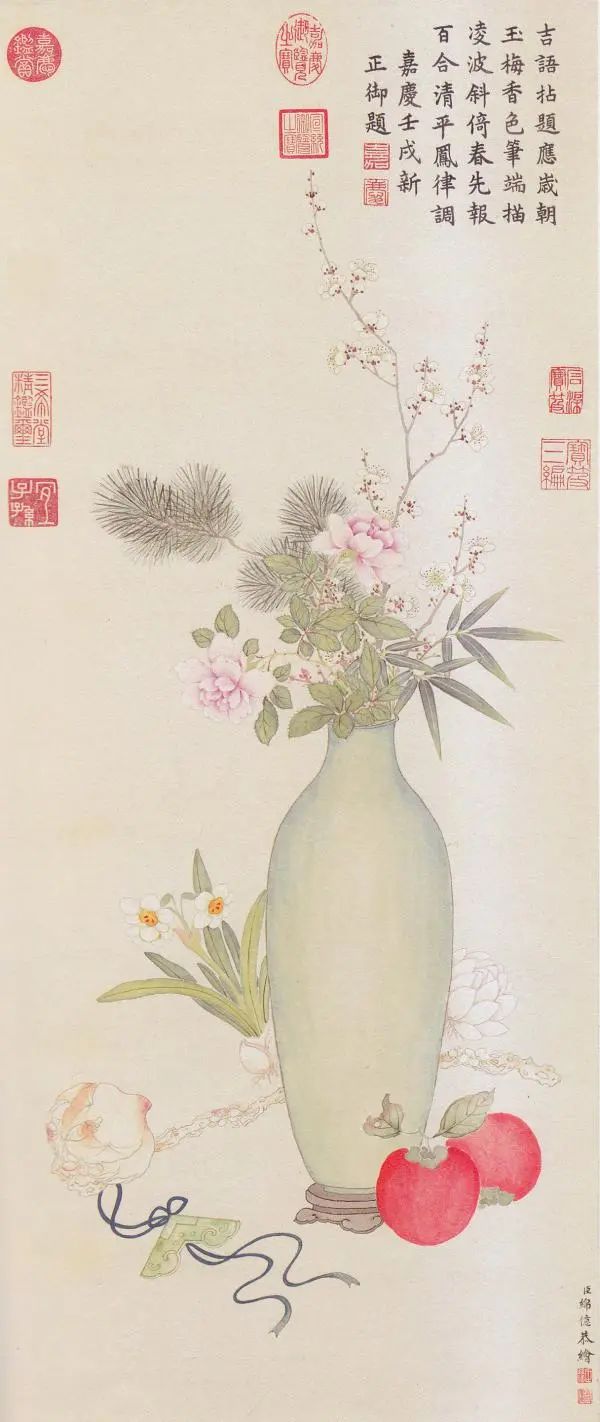

清代,綿億,《繪宜春呈瑞》,軸,紙本設色,84.4X35.7厘米,臺北故宮博物院藏。

穿衣打扮

@清葉色:古人過年時會穿什么衣服?女性會如何打扮自己呢?

毛毅靜:宋代,《高陽臺·除夜》一詞有云:“鄰娃已試春妝了,更蜂腰簇翠,燕股橫金。”表述了鄰居家的美嬌娥在新的一年試穿新衣、佩戴新頭飾展現出來的美感;到了清代,查慎行在《鳳城新年辭》中也寫道:“巧裁幡勝試新羅,畫彩描金作鬧蛾,從此剪刀閑一月,閨中針線歲前多。”即女子一年忙到頭,到了春節,換上新衣服打扮好,迎接新一年的到來,體現了中國人新年祈福的一種儀式感。

新年第七天為“人日”。古人自漢代慶祝“人日”的方式是戴“勝”,此習俗在唐代尤其流行。“勝”可以簡單理解為頭部的飾品。“人日”一般以人勝或花勝插在鬢間。人們或剪紙或用金箔制作,自己佩戴或者相互饋贈,實用又美觀。唐代《人日剪彩》詩云:“閨婦持刀坐,自憐剪裁新。葉催情綴色,花寄手成春。帖燕留妝戶,黏雞待餉人。擎來問夫婿,何處不如真?”描寫了婦女在人日給自己和丈夫剪裁妝戴,與心上人嬉笑玩鬧的場景,表現了春節的熱鬧和歡喜。這種習俗到了近代在部分地區仍然流行。立春日,辛棄疾曾寫過“春已歸來,看美人頭上,裊裊春幡”,描寫了女子將剪彩作為春幡,裝飾鬢發,但是到了現代,這一習俗已經衰落不見。

正月十五元宵節,從古至今都是我國重要的傳統節日,同時也是歌舞、集會以及游藝的節日。尤其到了宋代以后,深閨婦女可以借此外出,所以在服飾打扮上十分講究。由于是夜晚出行,大多會穿戴白色(淺色)服飾。有雜史為證:“元夕節物,婦人皆戴珠翠、鬧蛾、玉梅、雪柳……衣多尚白,蓋月下所宜也。”頭上的飾品與手中的彩燈往往也會相互關聯,這也是元宵節的觀燈習俗之一。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司