- +1

云松、波浪、炮煙:甲午風(fēng)云人物墨跡展中的“三個(gè)李鴻章”

【上海文藝評(píng)論專項(xiàng)基金特約刊登】

故事還要從一次覲見講起。

自域外諸國(guó)陸續(xù)遣使入清以后,外國(guó)人面見中國(guó)皇帝時(shí),究竟是否需要遵循叩拜的禮儀,就成為各國(guó)使者和清廷君臣之間的一大糾葛。如1654年,俄國(guó)沙皇的特使巴依科夫來(lái)到北京,因?yàn)閳?jiān)持不循清朝禮儀而導(dǎo)致交流失敗,清廷悉數(shù)退回俄國(guó)國(guó)書與禮物,命巴依科夫出境返俄。1806年,俄國(guó)使者戈洛夫金表示見到嘉慶帝本人才能行使三叩九拜之禮,拒絕對(duì)象征皇帝的香案行禮,而獲得與巴依科夫一樣的對(duì)待。著名的“馬戛爾尼事件”則發(fā)生在1793年,在覲見乾隆皇帝的事件上,清政府記載英國(guó)人馬戛爾尼最終行了三叩九拜之禮,但馬戛爾尼卻堅(jiān)稱自己當(dāng)時(shí)行使的是英國(guó)禮儀。作為接受萬(wàn)國(guó)來(lái)朝的“天朝上國(guó)”,清廷接見外國(guó)使團(tuán)時(shí)始終將“三叩九拜之禮”作為基本要求,而像巴依科夫、戈洛夫金、馬戛爾尼這樣的故事便總是出現(xiàn)在清代的歷史記錄之中。

當(dāng)然,并非每一次面對(duì)外國(guó)使臣時(shí)清廷的態(tài)度都如此強(qiáng)硬,有彼此退讓而變通處理者,也有明確記載允許依使者本國(guó)禮儀者。而與本文有關(guān)的一次例外情況,發(fā)生在1873年,日本人副島種臣被認(rèn)為是第一個(gè)站立覲見清朝皇帝的日本使者。

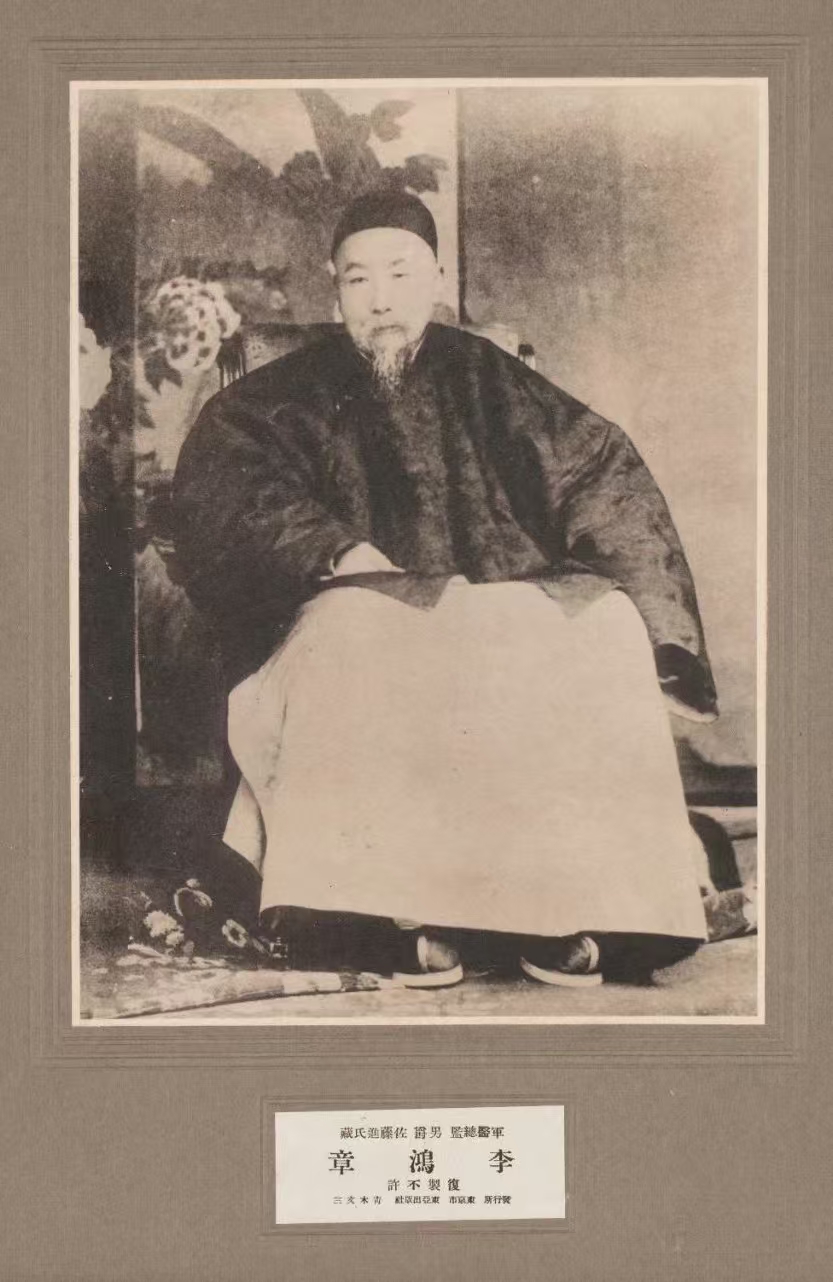

《甲午戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期李鴻章照片》,1894-1895年,30.2cm×23.8cm,威海市博物館

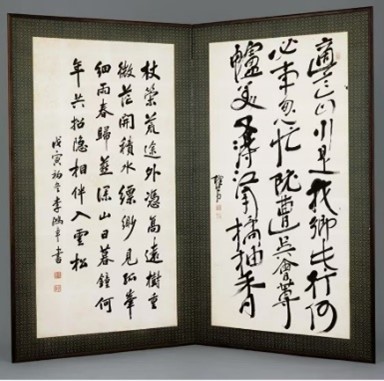

清華大學(xué)藝術(shù)博物館正在舉辦的“怒海丹心·甲午風(fēng)云人物墨跡展”,其中的一件行書屏風(fēng),便存有副島種臣的墨跡,一首歌頌“吳會(huì)莼鱸美,江南橘柚香”的詩(shī)被抄寫在屏風(fēng)的右扇上。有趣的是,在與之相對(duì)的左扇上,正是1873年曾給予副島覲見諸多幫助,又為副島的反復(fù)而憤怒非常的總理衙門大臣李鴻章的書作。

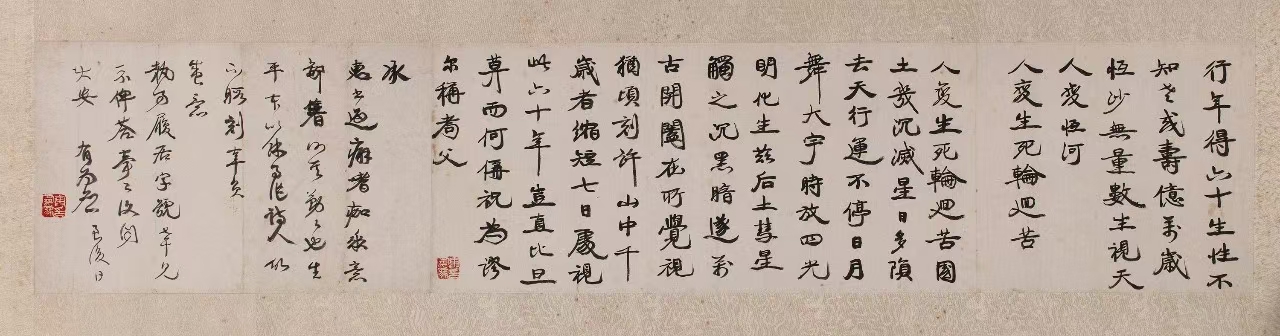

行書屏風(fēng),李鴻章,副島種臣,1878年,紙,134.5cm×66.3cm×2,錦樹堂

副島種臣,生于日本幕末時(shí)代的1828年,卒于日俄戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的1905年,他的主要時(shí)光在明治維新中度過(guò)。英、美、法、荷各國(guó)艦隊(duì)輪番炮擊日本國(guó)門時(shí),年輕的副島目睹了一切,不再信奉“攘夷”轉(zhuǎn)而向列強(qiáng)學(xué)習(xí)自強(qiáng)的辦法。至1873年他作為外務(wù)卿來(lái)華時(shí),日本已通過(guò)一系列改革擁有了與西洋列強(qiáng)一樣列艦叩關(guān)的能力,逐漸走向?qū)ν馇致缘牡缆贰槿毡驹诔r、琉球、中國(guó)臺(tái)灣各地的侵略出謀劃策的副島種臣,便是這道路上的旗手之一。

或許是聯(lián)合日本共同對(duì)抗西方列強(qiáng)的愿望,使李鴻章忽略了副島種臣言談中的野心,抑或是對(duì)清朝實(shí)力仍然自信的估計(jì),讓李鴻章選擇相信非復(fù)當(dāng)年的日本還不會(huì)對(duì)中國(guó)有所圖謀。總之,在副島種臣帶著所謂《中日修好條規(guī)》和為出兵中國(guó)臺(tái)灣尋求機(jī)遇的使命覲見同治帝時(shí),李鴻章在天津?yàn)槠涮峁┝酥T多方便。而當(dāng)副島在北京拒絕三叩九拜之禮,同時(shí)要求清政府以高于其他各國(guó)使臣的禮節(jié)接待自己時(shí),李鴻章和清朝政府竟皆無(wú)力回絕。從遣返使者到允許站立覲見,清朝之實(shí)力與國(guó)人對(duì)世界之認(rèn)識(shí)的變化,得以勾勒。

這件行書屏風(fēng),正如李鴻章和副島二人關(guān)系的寫照。據(jù)李鴻章書作的落款可知那是在1878年,不知這屏風(fēng)是于當(dāng)年便共同書寫完成,還是后人將二人所書合裱一屏,總之目前呈現(xiàn)在觀眾面前的完整屏風(fēng),恰如李鴻章和副島種臣二人的時(shí)空留影,更近乎甲午戰(zhàn)爭(zhēng)之前亞洲風(fēng)云的某種切片。

副島的書法變幻、開張,多取橫勢(shì)有縱橫之氣,彼此連綿而留白甚少,占據(jù)了紙面的空間。其墨色亦頗分明,漲墨處和枯筆處形成較強(qiáng)對(duì)比。這種形變和陌生化效果,可以說(shuō)是副島種臣作為個(gè)性書家而采取的意造,但也如同對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)的本來(lái)陌生和自覺自外。李鴻章的書法雍容、穩(wěn)固,結(jié)體端正且含蓄內(nèi)斂,字?jǐn)?shù)比副島所寫多出一半?yún)s留有更多的余白。緩慢的筆調(diào),仿佛亦欣賞著詩(shī)中那樣“細(xì)雨春歸燕,深山日暮鐘”的景致,春色令人驚喜,終究略帶昏沉,詩(shī)中世界恬靜,但多是詩(shī)人欲要持杖隱去時(shí)的主觀營(yíng)造。在這張“照片”里,副島種臣張揚(yáng)跋扈,李鴻章深藏不露,二人的書法像彼此對(duì)壘,卻又共同組成名為“東亞”的一體兩面。在風(fēng)云詭譎的19世紀(jì)末,李中堂的字仍是那么從容不迫,而另一邊已不知不覺走向某種現(xiàn)代性的結(jié)構(gòu)。于屏風(fēng)合閉的漫長(zhǎng)時(shí)光里,兩張臉就這么對(duì)立在歷史的幽暗處。

這面屏風(fēng)完成的前后歲月,副島種臣經(jīng)歷了三個(gè)兒子在一年內(nèi)相繼死去的悲劇,他心灰意冷而將東京霞關(guān)的住宅低價(jià)賣給有棲川宮熾仁親王,自己于1876至1878年間在中國(guó)南北各地漫游,號(hào)稱“中國(guó)通”。李鴻章則忙于開辦開平礦務(wù)局、籌辦北洋水師,不久的將來(lái),還親身體驗(yàn)了德國(guó)的x光醫(yī)療和美國(guó)紐約的摩天都市。副島種臣則回到日本,為天皇講解《大學(xué)》《中庸》等儒家經(jīng)典、支持東洋社會(huì)黨、主張以道德調(diào)和貧富,二人的世界如顛倒屏風(fēng)般對(duì)調(diào)。而在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)已過(guò)去了130年的今天回看這件行書屏風(fēng),環(huán)繞起二人書作的那塊綠紋屏面,如同屏風(fēng)中打開的一汪綠海、密布彈孔的戰(zhàn)艦上泛出青色的甲板。

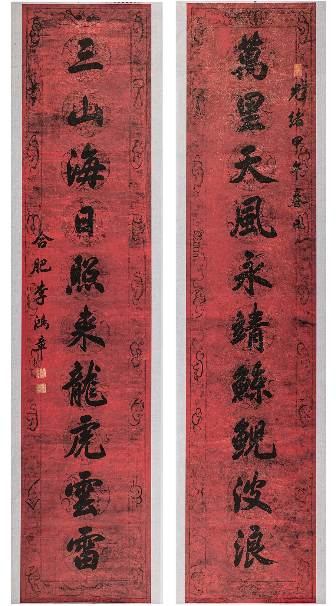

李鴻章題北洋海軍聯(lián),1894年,紙本,234cm×69.5cm×2,中國(guó)甲午戰(zhàn)爭(zhēng)博物院

展覽中的“第二個(gè)李鴻章”,來(lái)自1894年的北洋海軍駐地。那是甲午戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前的數(shù)月,李鴻章為北洋海軍題寫了一副對(duì)聯(lián),即“萬(wàn)里天風(fēng)永靖鯨鯢波浪,三山海日照來(lái)龍虎云雷”。此聯(lián)上款為“光緒甲午春日”,正是光緒帝繼位后的第二十個(gè)年頭。此時(shí)距離鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)已有半個(gè)世紀(jì)了,而中法戰(zhàn)爭(zhēng)亦已塵煙止息,于光緒帝大婚同年創(chuàng)立的北洋水師經(jīng)過(guò)數(shù)年訓(xùn)練,改換“長(zhǎng)崎事件”時(shí)軍紀(jì)渙散的面目,軍威日盛,實(shí)力據(jù)傳為“亞洲第一、世界第九”。清帝國(guó)雖仍內(nèi)外交困,但一切似乎又有轉(zhuǎn)機(jī),李鴻章用喜慶的紅色宣紙寫下這些吉祥的好詞、好句、好時(shí)辰,祝愿北洋艦隊(duì)能持龍虎之云雷,護(hù)衛(wèi)清帝國(guó)鎮(zhèn)壓日益波瀾的大海鯨濤。如果一切到此為之,那么光緒甲午年的春天確似一個(gè)帶來(lái)希望的春光明媚的日子,一如李鴻章自評(píng)的那樣,在隨后的“中日交涉”至其“一生事業(yè),掃地?zé)o余”發(fā)生之前,他和清帝國(guó)的命運(yùn)皆似“少年科第,壯年戎馬,中年封疆,晚年洋務(wù),一路扶搖,遭遇不為不幸,自問未有何等隔越。”1894年夏日,清軍在北洋進(jìn)行艦艇會(huì)操,欲以宣示軍力,耀武揚(yáng)威。

在1894年甲午戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前,日本長(zhǎng)期估量自己的海軍實(shí)力不敵北洋,但正因如此,日本加緊提升海軍實(shí)力,并花費(fèi)了大量的精力來(lái)主動(dòng)搜集有關(guān)北洋海軍的相關(guān)情報(bào)。據(jù)南京大學(xué)的王鶴研究,日本情報(bào)人員“對(duì)北洋艦隊(duì)的艦船裝備、兵員、官制、軍風(fēng)紀(jì)、教育、軍事訓(xùn)練、后勤保障、旗語(yǔ)信號(hào)、水兵服裝,以及宗教信仰、生活習(xí)俗等均有詳盡的記錄,對(duì)中國(guó)海軍的軍服和信號(hào)旗等還附有彩色插圖”,而“1894年5月,當(dāng)日本海軍獲悉北洋艦隊(duì)將舉行第三次會(huì)操時(shí),急命當(dāng)時(shí)停泊在上海的炮艦‘赤城’號(hào)趕往渤海灣演習(xí)海域。由于清政府為借海軍軍演提高對(duì)外軍事威懾力,因此對(duì)第三次會(huì)操主動(dòng)開放,允許包括‘赤城’號(hào)炮艦在內(nèi)的各國(guó)軍艦觀看演習(xí)。5月12日至16日,‘赤城’艦全程‘觀看’了北洋艦隊(duì)的演習(xí),‘赤城’艦長(zhǎng)出羽重遠(yuǎn)還進(jìn)行了詳細(xì)記錄。特別是這次會(huì)操結(jié)束一個(gè)月后就爆發(fā)了中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng),所以‘赤城’艦此次的情報(bào)搜集活動(dòng)非常及時(shí)。”

通過(guò)長(zhǎng)期刺探,日本方面詳細(xì)了解了北洋海軍的各艦情報(bào),以及北洋水師整體彈藥奇缺、戒備松弛的情況,甚至精確掌握到部分艦艇結(jié)構(gòu)和鋼板厚度的數(shù)據(jù)。這為日本堅(jiān)定宣戰(zhàn)決心、制定對(duì)清艦弱點(diǎn)進(jìn)行打擊的方案提供了極大的支持。后來(lái)的事,便不可阻擋地發(fā)展下去。

如果說(shuō)在總理衙門斡旋的“第一個(gè)李鴻章”,同英鷙跋扈的使者來(lái)吟詠“相伴入云松”,以其個(gè)人素養(yǎng)粉飾外交顏面,那么這為北洋海軍題聯(lián)的“第二個(gè)李鴻章”,雖望見波浪洶涌,卻陷入對(duì)“萬(wàn)里天風(fēng)”的虛無(wú)幻想,未能如敵人刺探情報(bào)一樣去切身調(diào)查這波浪的形勢(shì)。于是李鴻章字里行間的雍容華貴,在現(xiàn)實(shí)歷史無(wú)情的鞭笞下,近乎于無(wú)力回天的遲鈍迂腐,而非他所試圖展現(xiàn)的鎮(zhèn)定自若。這幅對(duì)聯(lián)中,那沒有相應(yīng)實(shí)力來(lái)保障與實(shí)現(xiàn)的美好祝愿,成為了晚清政府竭力維持的最好物證。

這之中,也有對(duì)書法創(chuàng)作的某種啟示,即書法作品不僅只是文字的抄錄載體,它還能通過(guò)豐富的技法、適切的形式,來(lái)對(duì)情感意蘊(yùn)進(jìn)行超越文字表面的傳達(dá),以激發(fā)觀眾的情感共鳴、價(jià)值認(rèn)同等。其實(shí),清代以來(lái)國(guó)人呼吁的碑學(xué)運(yùn)動(dòng),和孫中山、于右任等人提倡的以北碑發(fā)揚(yáng)民族之“尚武精神”的試驗(yàn),都是基于書法的這一表現(xiàn)功能。遺憾的是,作為傳統(tǒng)文人的李鴻章自是無(wú)法實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),封建保守的清政府也無(wú)法適應(yīng)新式戰(zhàn)爭(zhēng)的要求。在那些催人進(jìn)步的書法形式出現(xiàn)之前,需要一個(gè)意識(shí)到進(jìn)步之重要性的世界。如是,李鴻章的這幅對(duì)聯(lián),雖然表現(xiàn)出了古中國(guó)的美好意蘊(yùn),卻更多顯露著舊世界的吃力和局限,在今日也許只能贏得有限的敬意。

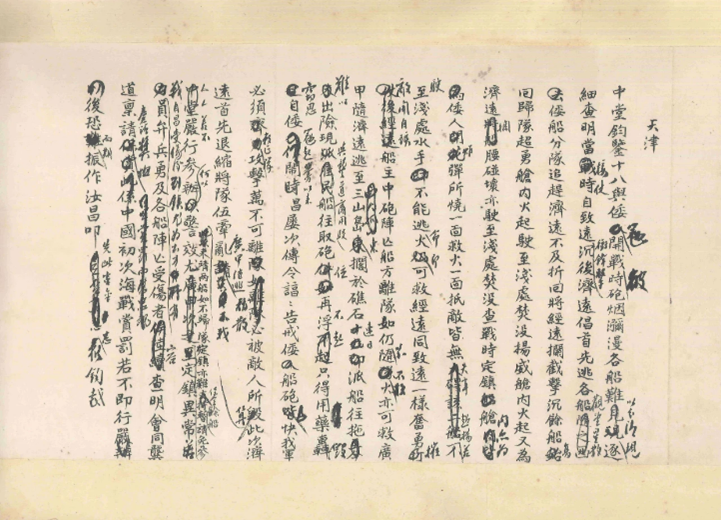

這次展覽之中,還有一件作品,它不是自覺的書法創(chuàng)作,也未由李鴻章本人書寫,然而表現(xiàn)了展覽中的“第三個(gè)李鴻章”。1894年黃海大戰(zhàn)后,北洋艦隊(duì)的統(tǒng)帥丁汝昌向李鴻章去信,報(bào)告戰(zhàn)況并請(qǐng)示善后事宜,便是這封《黃海大戰(zhàn)稟李鴻章稿》。這段驚心而沉痛的戰(zhàn)事,被數(shù)百枚盡力要維持端正的漢字記載,被潤(rùn)色、被涂抹、被轉(zhuǎn)換成也許是關(guān)于黃海大戰(zhàn)的最初的記載。其中的“李中堂”作為信件所要投遞的對(duì)象,隱藏在電報(bào)信號(hào)的另一端,丁汝昌和所剩的北洋艦隊(duì),在炮煙未散的海上等待他的命令。就像開戰(zhàn)前夕,光緒帝曾連發(fā)數(shù)諭命李鴻章“妥籌辦法”應(yīng)對(duì)日軍卻遲遲不見李鴻章回復(fù)一樣,李鴻章進(jìn)入了某種長(zhǎng)久的沉默。這封信件,將這沉默的李鴻章保存了下來(lái)。

黃海大戰(zhàn)稟李鴻章稿,丁汝昌,1894年,紙,21.8cm×51cm,香江博物館(翰墨軒)

他為何不奏復(fù)光緒帝的諭令?他讀到丁汝昌的信后將作何感想?我們不妨在讀信件內(nèi)容之時(shí)進(jìn)行一次想象,就像參觀于此次“怒海丹心·甲午風(fēng)云人物墨跡展”中,想象那段距今130年的重要時(shí)空:

天津。

中堂鈞鑒,十八與倭寇開戰(zhàn),彼時(shí)炮煙彌漫,各船難以分清,現(xiàn)逐細(xì)查明。當(dāng)接仗時(shí),自致遠(yuǎn)沖鋒擊沉后,濟(jì)遠(yuǎn)倡首先逃,各船觀望星散。倭船分隊(duì)追趕濟(jì)遠(yuǎn)不及,折回將經(jīng)遠(yuǎn)攔截?fù)舫痢S啻瑥?fù)回歸隊(duì)。超勇艙內(nèi)火起,駛至淺處焚?zèng)]。楊威艙內(nèi)火起,又為濟(jì)遠(yuǎn)攔腰碰壞,亦駛至淺處焚?zèng)],查戰(zhàn)時(shí)定鎮(zhèn)艙內(nèi)亦為倭人炸彈所燒,一面救火,一面抵?jǐn)常詿o(wú)失事。超、揚(yáng)若不駛至淺處,水手不能逃命,火即可救。經(jīng)遠(yuǎn)同致遠(yuǎn)一樣,奮勇摧敵,聞自該船主中炮陣亡,船方離隊(duì),如仍緊隨不散,火亦可救。廣甲隨濟(jì)遠(yuǎn)逃至三山島,東擱于礁石,連日派船往拖,難以出險(xiǎn)。現(xiàn)與龔道商用駁船往取炮位,再不浮起,只得用藥轟毀。竊思自倭寇起釁以來(lái),昌屢次傳令,諄諄告誡倭船炮皆快,我軍必須整隊(duì)攻擊,萬(wàn)不可離,稍散必被敵人所算。此次濟(jì)遠(yuǎn)首先退縮,將隊(duì)伍牽亂,廣甲隨逃不戰(zhàn),中堂若不嚴(yán)行參辦,何以警效尤。定、鎮(zhèn)異常,來(lái)、靖兩船如不歸隊(duì),定、鎮(zhèn)亦難保全,余船暫請(qǐng)免參戰(zhàn)。自昌受傷后,劉鎮(zhèn)尤為出力,所有員弁兵勇及各船陣亡受傷者,容查明會(huì)同龔道稟請(qǐng)奏請(qǐng)獎(jiǎng)恤。中國(guó)初次海戰(zhàn),賞罰若不即行,后恐而難振作。

汝昌叩,先此電稟,悉候鈞裁。

附:部分其他展品

《行書》,康有為,1917年,紙,18cm×91cm,香江博物館(翰墨軒)

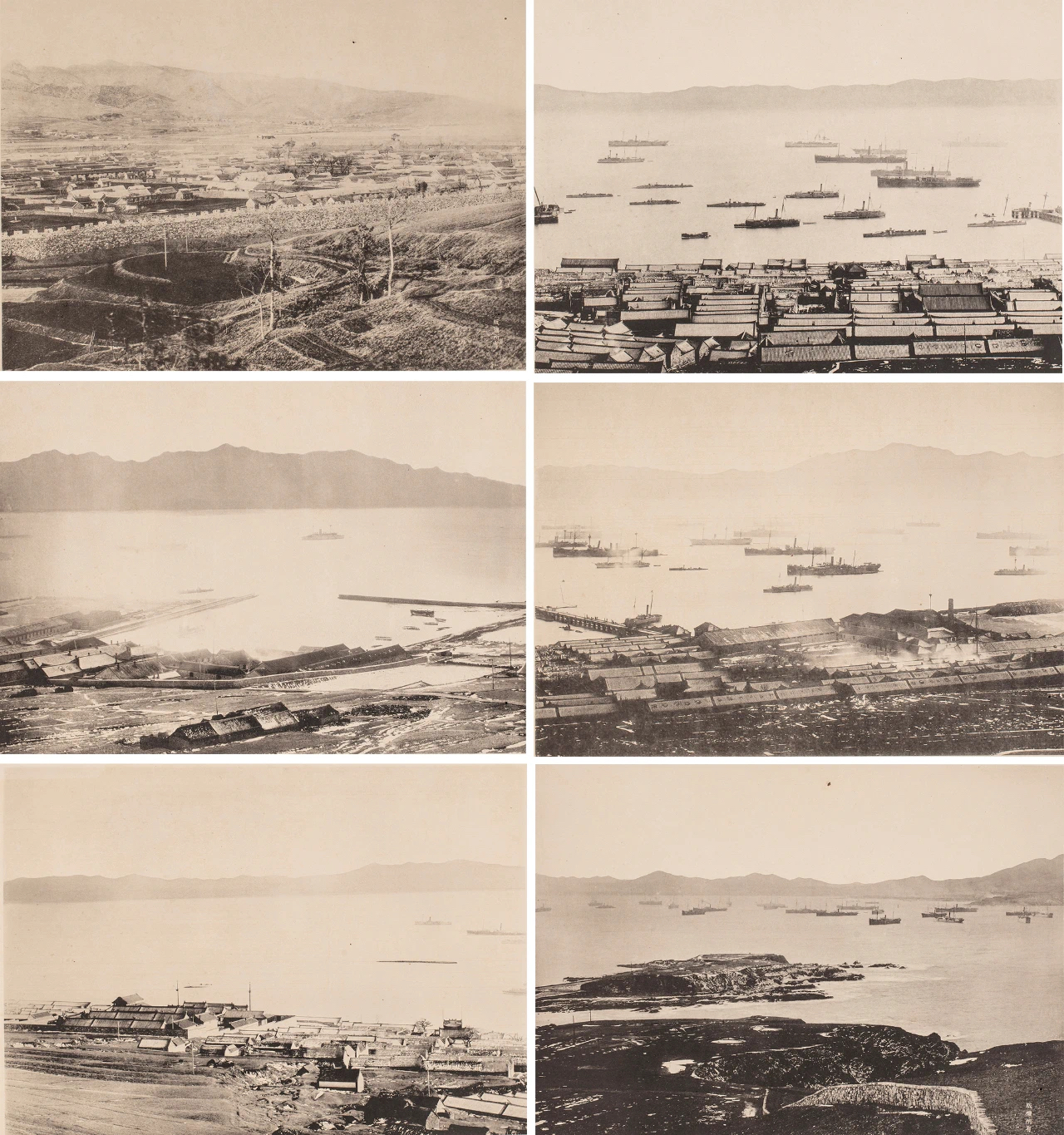

《日清戰(zhàn)役紀(jì)念寫真》,1895年,紙,30.2cm×43.8cm×40(部分),威海市博物館

《丁汝昌拒降遺書決死圖》,右田年英,1894-1895年,紙,36.5cm×23.5cm×3,中國(guó)甲午戰(zhàn)爭(zhēng)博物院

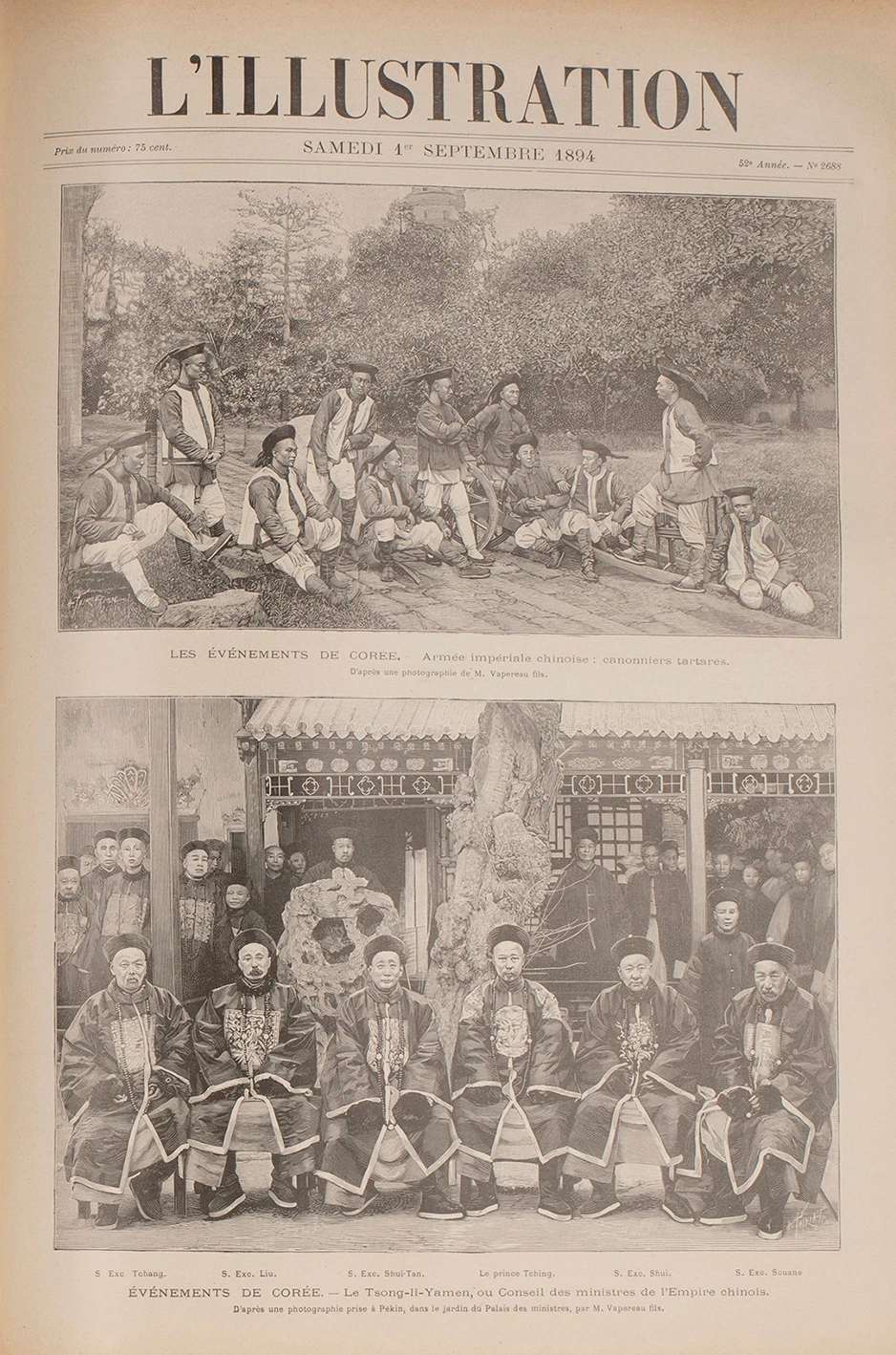

清軍及總理衙門大臣,《畫刊(L'Illustration)》,1894年9月1日,第2688期,(上)中國(guó)陸軍-八旗炮兵,(下)清末總理衙門大臣合影,左起:張蔭桓、廖壽恒、許庚身、慶親王奕劻、徐用儀、孫毓汶

(李懷志,上海大學(xué)文學(xué)院博士研究生。陜西省書法家協(xié)會(huì)會(huì)員、陜西省青年書法家協(xié)會(huì)會(huì)員、陜西省于右任書法學(xué)會(huì)理事。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司