- +1

家庭相冊?|中國樓與中國菜:歐洲大陸第一家中餐館往事

【編者按】

卡滕德雷赫特 [ 簡稱卡普(Kaap)]是荷蘭鹿特丹移民最活躍的區域,第一次世界大戰期間,因為歐洲水手的身份被卷入戰爭,當地對中國海員的需求量因此增大,卡普開始形成中國街區。中國水手大多通過英國和德國航線登陸荷蘭,在商船上工作的徐吉才也是其中之一,成為來到卡普的第一批中國水手。 徐吉才早已去世,而他的故事因為一本家庭相冊展現在人們眼前,這本相冊從1929年開始,由其兄長制作,后不斷延續,成為第一批選擇登陸荷蘭中國水手的故事縮影。

1922年,卡滕德雷赫特乃至歐洲大陸第一家中餐館——中國樓開業了,相冊中,百年前的華人的身影在中國樓里顯現,而中餐也在一個世紀里慢慢在卡普街道上流行起來。這些唇齒間的記憶久久地留在了徐吉才的孫子徐大偉的腦海里,2024年,時年62歲的徐大偉到寧波鎮海尋祖,也講述了關于中國樓,關于自己家族的往事。

1940年,在荷蘭鹿特丹中國樓餐廳舉行的家人和員工新年慶祝晚宴,家人和員工。本文圖片均出自徐大偉的家庭相冊。

在卡普,很多中國人都有生意頭腦,背靠寶安會或新田會(雖然不總是)做起小生意。1922年,卡普乃至歐洲大陸第一家中國餐館開業了——名叫中國樓,中國樓提供地道的中國菜,菜單包括烤乳豬、北京烤鴨、清蒸魚和各種豐富的點心小吃,有蒸有炸。老板名叫袁華,廣東人,與徐吉才一樣,袁華也是作為海員廚師來到荷蘭的,擅長制作糕點,而徐吉才也成了中國樓第一批主廚的其中之一,負責制作菜單上的上海特色菜。

1922年,中國樓作為荷蘭第一家中餐廳在卡滕德雷赫特開業。

1922年,中國樓餐廳內部,照片拍攝于餐廳剛開業后。

1937年,右起第八位是袁華,他是中國樓的老板。

“許多老卡普居民回憶說,中國樓做的那些糕點非常好吃。”徐大偉回憶起喬姨奶(徐吉才夫人內爾特耶的妹妹,也是中國樓老板袁華的夫人)曾說,“全鹿特丹的人都會來中國樓買中國糕點。我的父母也很喜愛中國樓的糕點,它們不僅裝飾有可愛的花朵和漢字十分美觀,而且還耐存放,放上幾天都還是很美味。”

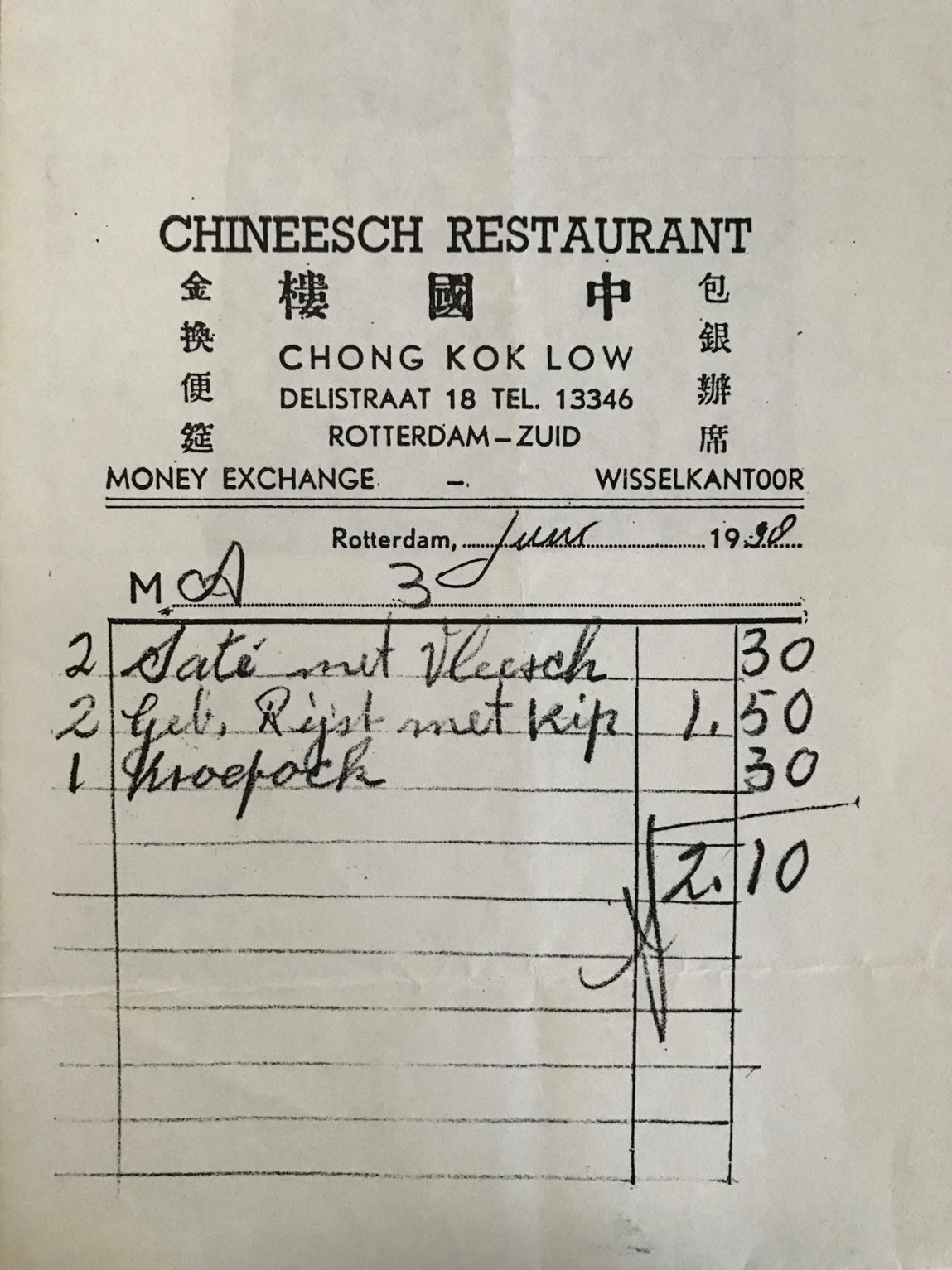

1938年,中國樓餐廳的小票。

中國樓的一次引人注目的聚會發生在1939年2月19日。華僑協會接待了宋美齡的助手竇學謙(Lucy Tou),竇學謙還帶著一位名為楊惠敏的年輕女子。24歲的楊惠敏因其在上海四行倉庫戰役中的英勇事跡而被國人記住,她的故事在2020年被拍成電影《八佰》。但當時的新聞媒體只報道了竇學謙的到來,并沒有提及楊惠敏。

1939年2月19日,竇學謙(左二)與楊惠敏(左三)訪問卡滕德雷赫特,照片拍攝于中國樓餐廳。

關于中國樓是否是荷蘭的第一家中餐館,仍然存在爭議。當時同時期還有幾家中餐館出現,它們大多是午餐室,或作為依附旅館存在的公共食堂。其中,有一家名為中山樓的餐館開設時間與中國樓相差無幾。“但根據一些第一代中國移民的說法,中國樓確實是荷蘭的第一家中國餐館。”徐大偉提到《漢之家》(Het Huis van Han,作者:Karina Meeuwse)中也有記錄,“我所認識的一些老卡普居民的回憶也能證明這一點。”

20世紀30年代,中山樓午餐室在1922年開業,比中國樓餐廳開業晚了幾個月。

1929年,徐吉才與內爾特耶也開了一家中餐館,餐館執照持有者是內爾特耶。遺憾的是,正好碰上國際危機爆發,經濟蕭條,餐廳最終關門歇業。國際航運業受到很大沖擊,華人社區的日子更加艱巨了,卡普街上到處都有失業的海員,由于沒有荷蘭身份,無法得到政府救濟。這一時期,華僑協會和由中國人營業的場所都在盡力給同胞提供援助。“即便爺爺的廚藝非常好,但經濟危機來了,我們不得不關門。當時我才19歲,已經和這個中國人結婚了,生了三個孩子,還得管一家餐館,你想想就能理解那是多么的艱難。”徐大偉回憶起奶奶曾經講過的話,說道。

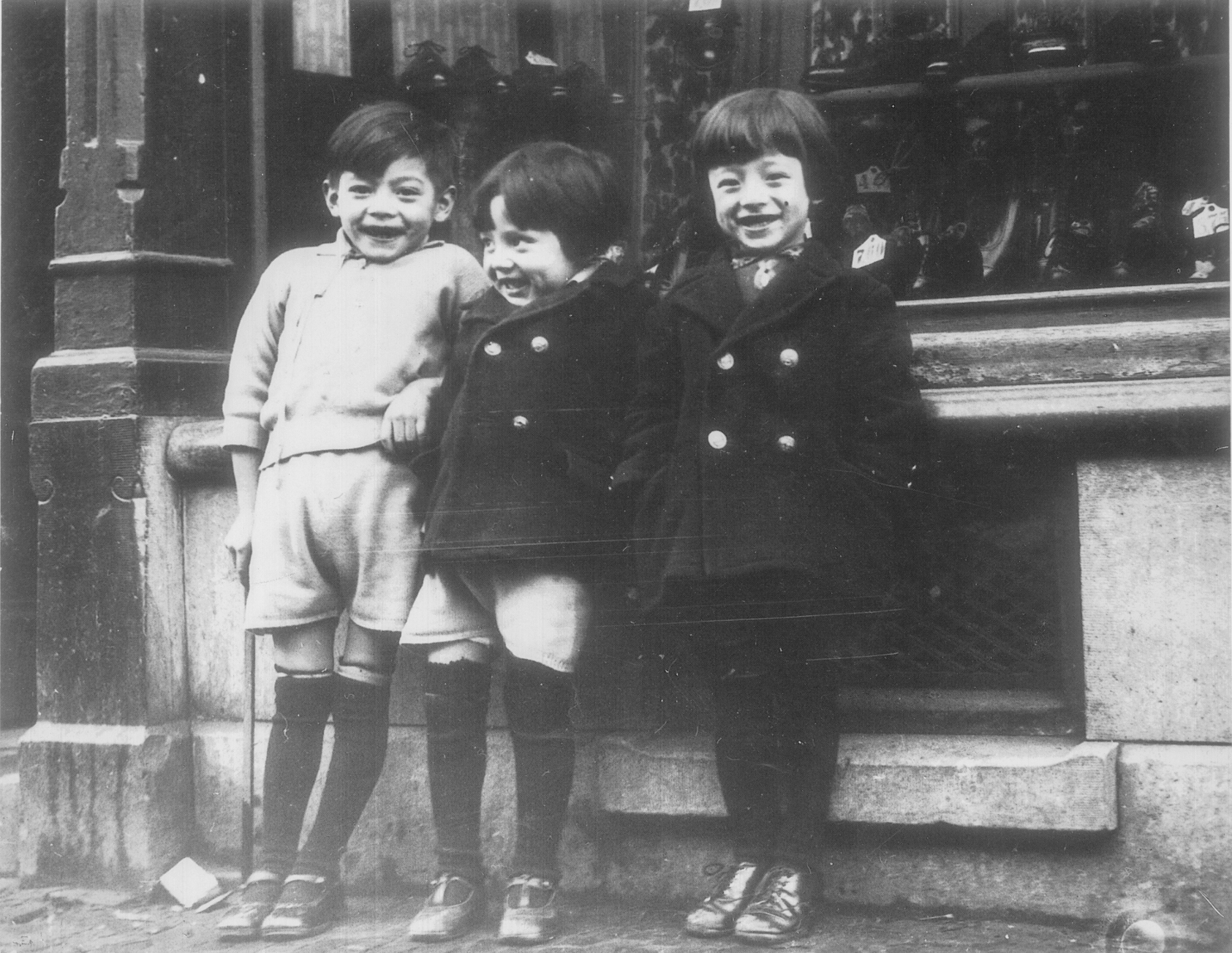

1929年,徐高利(徐大偉父親)和兄弟們在父母的飯店前。

1932年,卡滕德雷赫特華人協會,位于龍目街5號,來自中國領事館的參觀者合影。

經濟危機過后,歐洲的局勢越來越緊張。1944年,徐吉才的四個孩子都被德軍抓去德國做勞工,徐大偉的父親徐高利在途中僥幸逃脫,被一位面包師收留,而其余幾位也受到了善心的德國家庭庇護,并無大礙。徐大偉的舅舅沒那么幸運,他被抓走時才12歲,直到戰爭結束后才回到家。

1945年,鹿特丹市政廳前的解放慶典。圖片中的表演者是徐家的鄰居,他經營著一家海員宿舍。

第二次世界大戰結束后,荷蘭出現新一波中國移民,中國餐館則像雨后春筍一般出現,中餐在當地變得和荷蘭傳統菜肴一樣普遍,徐大偉說:“每到周日晚上,全荷蘭的人都會拿著一盤炒飯或芙蓉蟹坐在電視前看體育節目。”卡普作為不變的中心,包容著不同民族、血緣的世界各國的人來來往往,直到現在,仍有許多中國餐館、商店、旅店在卡普街道上迎接旅客。

20世紀50年代后期,徐吉才與內爾特耶開設的(第二家)售賣服飾的店鋪。

1963年,徐大偉的兄弟姐妹和表兄弟姐妹們。每個星期天,他們都要去祖父家,這張照片就是那時拍的。

1967年,徐吉才病重,在醫院住了很長時間后回到家,人們紛紛送花過來。上百名中國人送了20輛車的鮮花。在這些照片拍攝后不久,徐吉才就去世了。

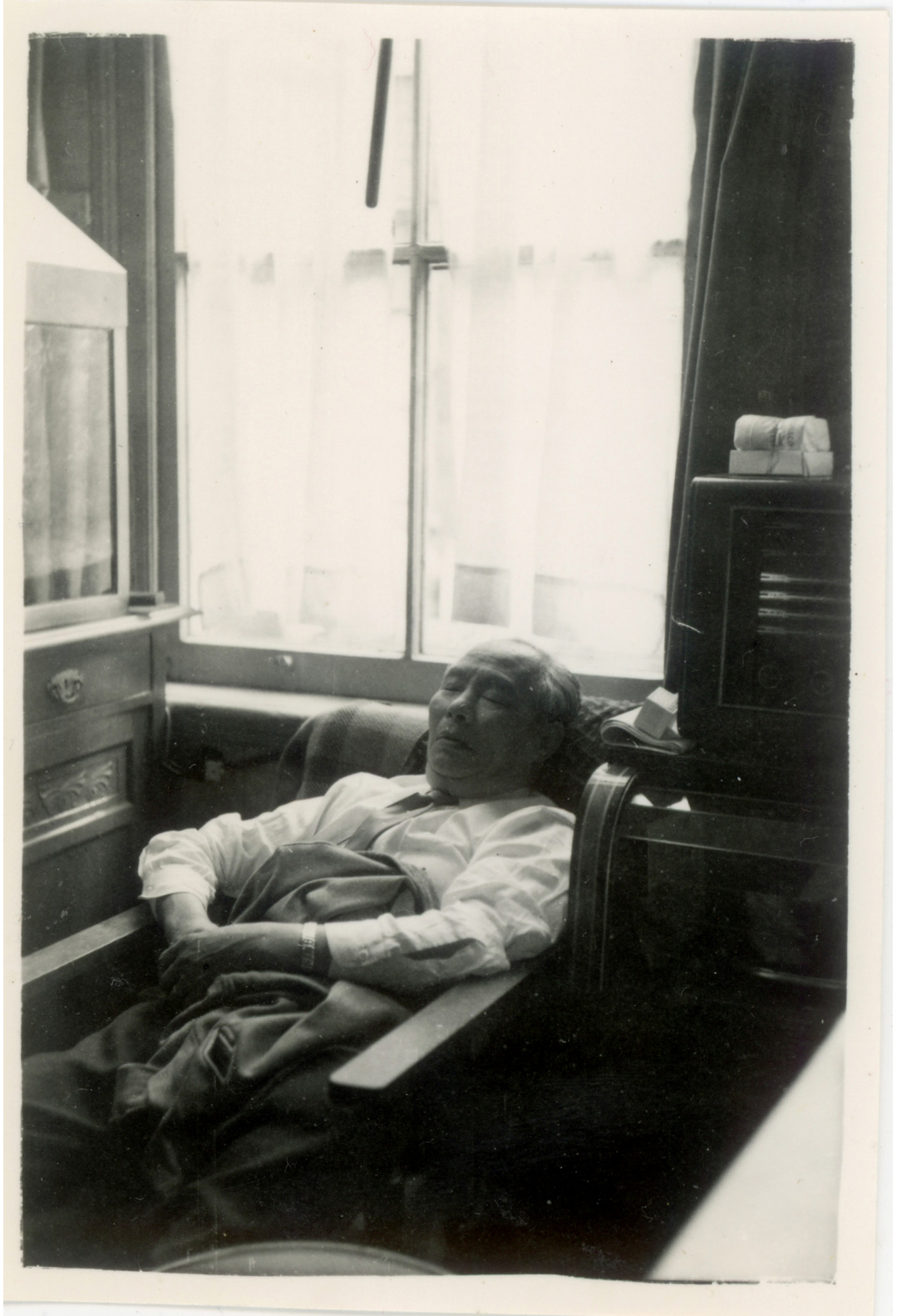

1967年,躺在沙發上的徐吉才。

“直到今天,依然常常有人來問我是否可以幫忙找他們的中國父親,這些拿著他們父親照片的男男女女大多已經是中年人了。”像徐大偉的祖父母這樣由荷蘭女人與中國男人結合的家庭在卡滕德雷赫特半島上并不罕見,近百年的歷史洪流導致很多當地華僑對自己的中國父親知之甚少。“我的侄女諾爾在上世紀八十年代去過爺爺出生的地方,試圖尋找還留在故鄉的親人。但她沒有取得什么結果。當地人告訴她,村子附近曾有一個煙花廠,大部分村民都在那里工作。”

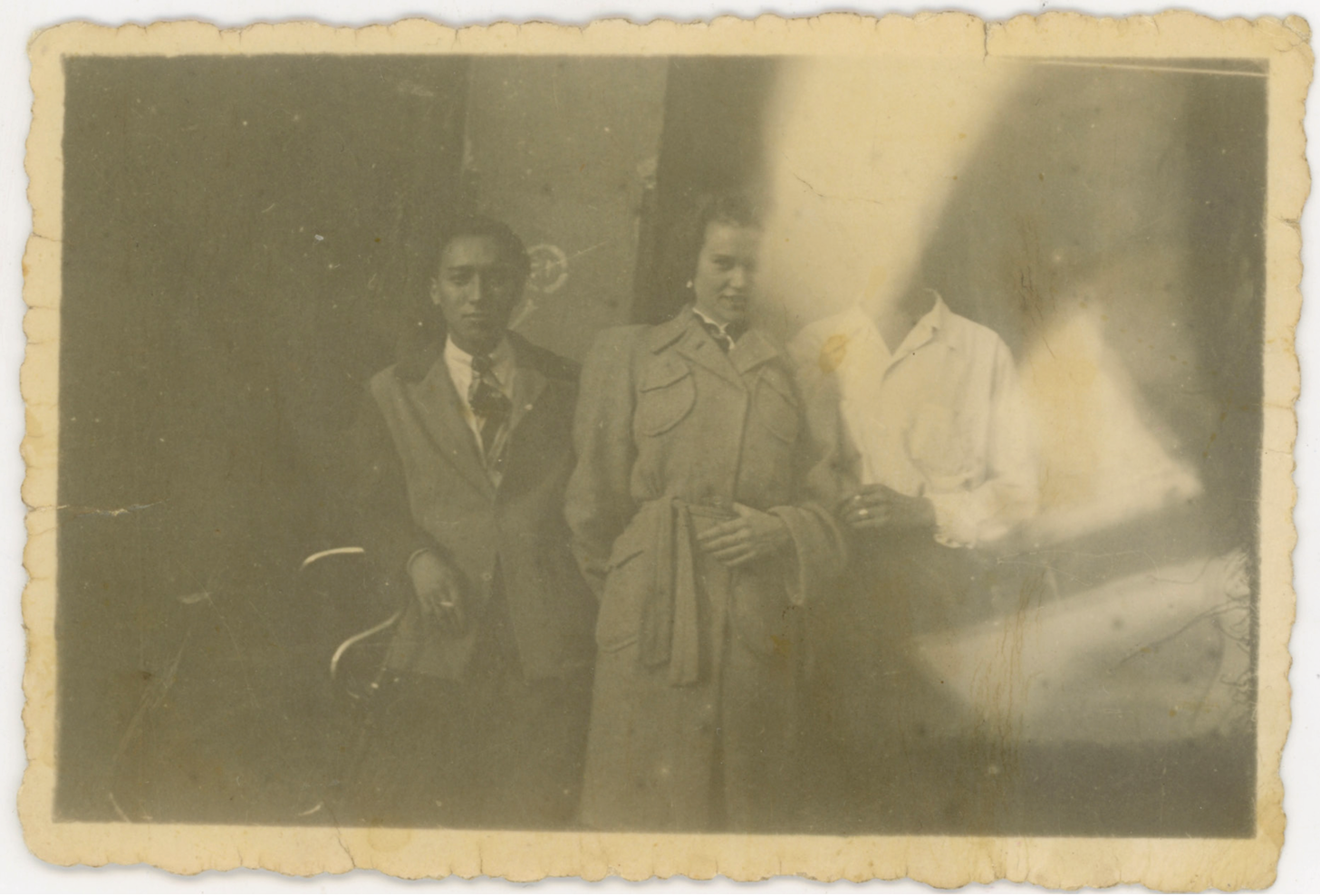

1945年,格爾達·提莫斯(徐大偉母親)、徐高利(徐大偉父親)與他們的朋友司徒紹。司徒紹有一半比利時血統,一半中國血統。他的家人開了一家中國洗衣店。

2024年,徐大偉到寧波鎮海區尋祖,在友人的陪同下,徐大偉在一處舊警察局墻附近發現了“城隍廟村”的石碑,還參觀了當地的徐氏宗祠。在上海,他尋訪了徐吉才當水手前工作過的舊跑馬總會,“站在家族史記載的場所,追溯先人足跡,實在令人感慨。從上海到寧波途中,‘寧波-鎮海’的路標讓我心潮澎湃。”徐大偉說。

“在祖父的故鄉寧波,我感受到一種精神上的圓滿,這是生平第一次產生如此完整的歸屬感。漫步在他出生成長的街區,我終于實現了畢生渴望的尋根之旅。中國深厚的歷史底蘊、獨特的人文風情、璀璨的文化遺產、典雅的建筑藝術和地道的美食,都深深震撼著我。那些久違的家鄉味道——祖父和父親曾做過的蒸蛋、臘腸、紅燒肉,瞬間將我帶回卡普的舊日時光。”徐大偉說,“我期盼能再訪寧波,找到族人,向遠渡重洋在異國扎根的先輩后代講述家族故事。”

本文特別鳴謝:周怡君

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司