- +1

家庭相冊?|80年前的鹿特丹春節:中國移民水手的家族往事

【編者按】

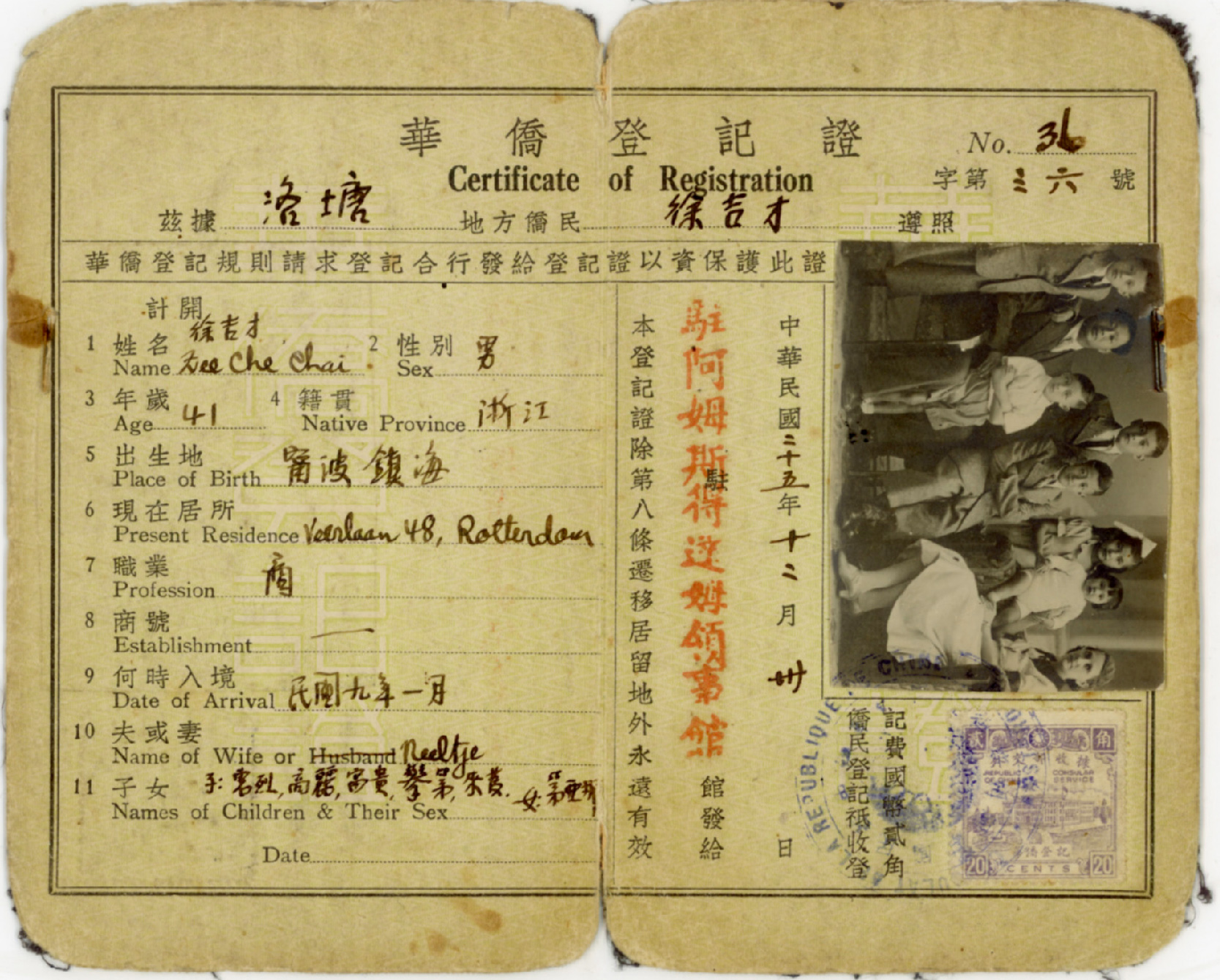

卡滕德雷赫特 [ 簡稱卡普(Kaap)]是荷蘭鹿特丹移民最活躍的區域,第一次世界大戰期間,因為歐洲水手的身份被卷入戰爭,當地對中國海員的需求量因此增大,卡普開始形成中國街區。中國水手大多通過英國和德國航線登陸荷蘭,在商船上工作的徐吉才也是其中之一,成為來到卡普的第一批中國水手。

徐吉才早已去世,而他的故事因為一本家庭相冊展現在我們面前,這本相冊在1929年開始,由其兄長制作,后不斷延續,是第一批選擇登陸荷蘭的中國水手的故事縮影。相冊內容豐富,其中幾張80年前的荷蘭鹿特丹華人慶祝中國新年的照片呈現在我們眼前。為此,本文作者王鈺欣采訪了徐吉才的孫子徐大偉,以及發掘這個故事的中國藝術家周怡君,根據他們的口述,一段百年前荷蘭中國移民的家族史被慢慢還原出來。

“如果我不記錄下來,這些故事將會消散。這是我開始寫書的初衷,沒錯,實際上我想做的是將這些故事寫成書。”——徐大偉

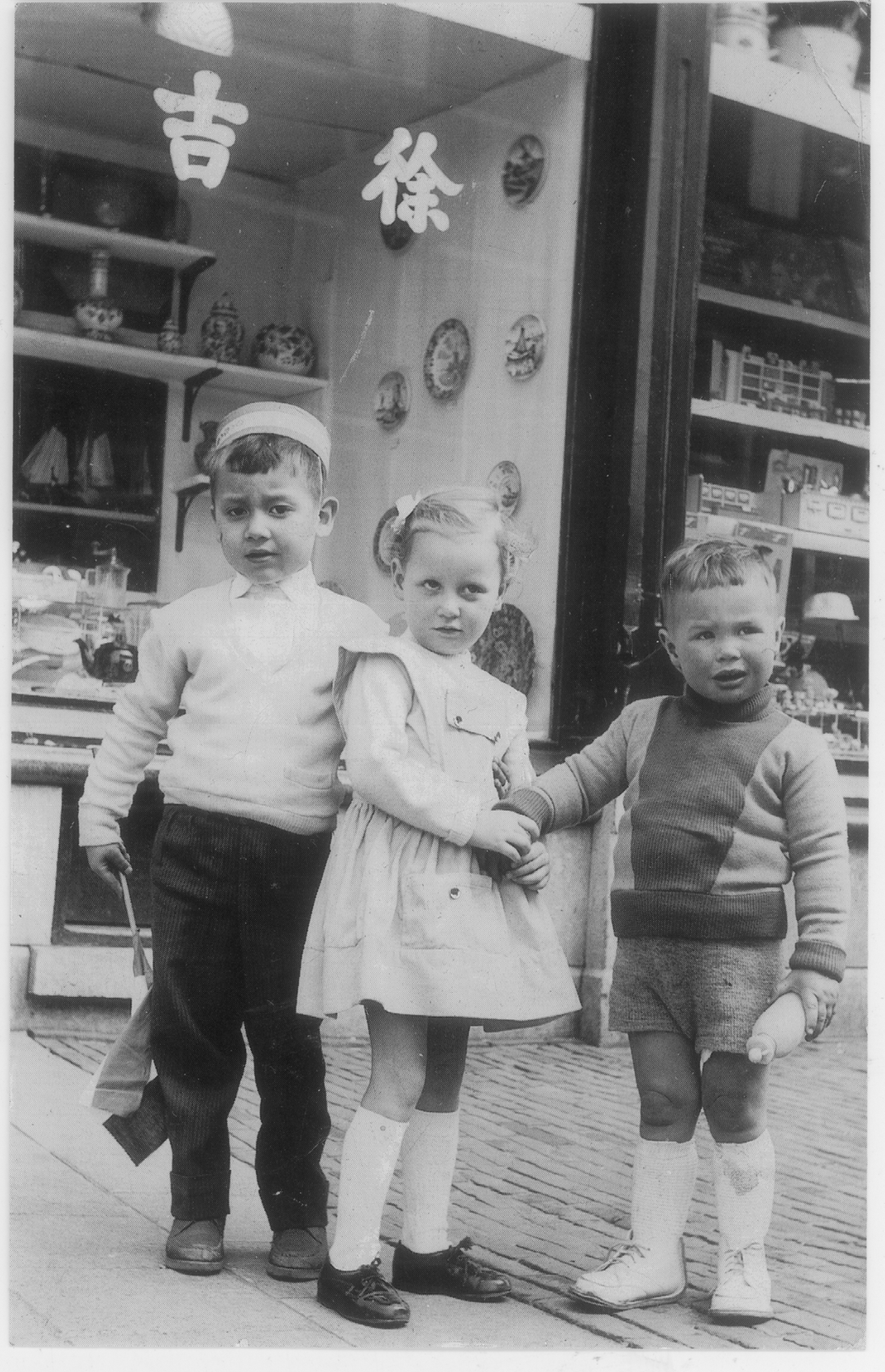

1945年,荷蘭鹿特丹,卡滕德雷赫特的新年慶祝活動。本文圖片均出自徐大偉的家庭相冊。

關于春節,63歲的徐大偉說自己總想起小時候盛大的家庭聚會:祖父母、父母、叔叔、阿姨、侄子侄女都在,一桌滿滿的中國菜,他們放了很多煙花。“我和全家人在一起,站在街角的商店前。有一年,祖母厭倦了放煙花,于是她把剩下的煙花都放進一個鐵桶里,然后往桶里扔了幾根火柴,這對她來說很有趣。還有一年,在亞齊街(Atjehstreet)上,大概12點,80歲的嚴先生穿著睡衣,他從家里走出來,手里拿著一把錘子和一顆釘子,把一條10多米長的爆竹釘在門口的樹上,然后用雪茄點燃了它,轉身走回屋里,沒有看一眼。第二天一早,卡滕德雷赫特被一層“紅毯”覆蓋了。我們去餐廳、去商店和社交俱樂部,祝人們新年快樂,然后得到紅包。”徐大偉說,“小時候,我沒有意識到這一切是什么,但后來,我越來越清楚地知道,這一切都是我們中國傳統的一部分。”

1945年,荷蘭鹿特丹,卡滕德雷赫特的新年慶祝活動。

徐大偉口中的“街角商店”是他兒時的記憶。1933年,一家名為“卡滕德雷赫特集市”的雜貨店開在了鹿特丹街頭,店主徐吉才與他的荷蘭妻子內爾特耶讓中國海員從中國帶各種東西來充盈店里的貨架,一開始賣些衛生紙、砂紙和其他的一些普通日用品。漸漸地,人們就可以在店里買到任何東西:玩具、書籍、香水、中國的瓷器、首飾、辦公用品、牙膏、紀念品……商店里應有盡有,雜貨店還曾為德國漢堡到美國航線的船舶做供應商。

后來,店里上架了中國鞭炮,于是卡普的居民學會了用中國傳統方式慶祝中國的新年,到處都是鞭炮的聲音,歐洲人以前可沒見過這樣壯觀的炮仗,從一米到十米長的鞭炮掛在樹上、路燈上或從二樓的窗戶掛出,點燃后響聲震耳欲聾。除了鞭炮還有舞獅,配上鼓點和鐃鈸聲,舞獅隊伍游行著穿過社區的街道,經過沿街的中國商店和旅館。孩子們在那里會收到印有金色吉祥圖案的紅包,里面裝著壓歲錢。中國新年期間,店里還會準備特定的食物,吸引往來的中國人和荷蘭人,男女老少都來這里湊熱鬧。徐大偉回憶道:“警察什么也不做,他們知道中國人不會閑著,所以在新年夜都站在亞齊街看煙花。”

二十世紀五十年代末,在徐氏商店里工作的女士洛伊絲,她后來與徐吉才的兒子徐利發相戀并結婚。

1930/31年,徐吉才與內爾特耶的店鋪前拍攝, 左二為徐吉才的岳父。

1958年,萊斯利(左一,徐大偉哥哥)和鄰居在徐氏商店前。

“卡滕德雷赫特集市”是徐吉才夫婦用拍電影賺的錢開的。二戰初期,德國電影公司UFA(全球電影股份公司,德語:Universum Film AG)計劃拍攝一部關于中國的電影,通過華僑組織,他們招募中國人去做電影的臨時演員。那時的好萊塢電影總是將中國人描繪成吸食鴉片或出賣勞動力的苦弱形象,因此中國駐荷蘭大使館阻止招募進行,并有不少中國人站出來反對拍電影。最終,仍有約兩百名來自卡普的中國臨時演員乘上了開往德國的火車,其中就包括徐吉才夫婦及他們的四個孩子,徐大偉說:“我父親回憶時說起,那里到處都是國防軍、黨衛隊和突擊隊的人在檢查。”

拍攝持續了大約一個月,參演的群眾演員拿到每人每天5荷蘭盾的片酬,中間商莫先生從中賺取了每人2.5荷蘭盾的差價,這個價格在經濟蕭條時期也已經十分可觀。他們參與拍攝的電影《難民(Refugee)》(由漢斯·阿爾伯斯和卡特·馮·納吉主演)最終在柏林上映并獲獎,電影上映后引起了廣泛關注和爭議,其后,莫先生被發現死在家中,死因眾說紛紜以至成為一樁懸案,甚至有媒體以“工頭之死”作為噱頭來宣傳電影。

1950年,徐高利(徐吉才之子)和戴安娜(徐高利之妻)指著報紙上關于電影《難民》的報道。他們作為臨時演員被拍攝下來。

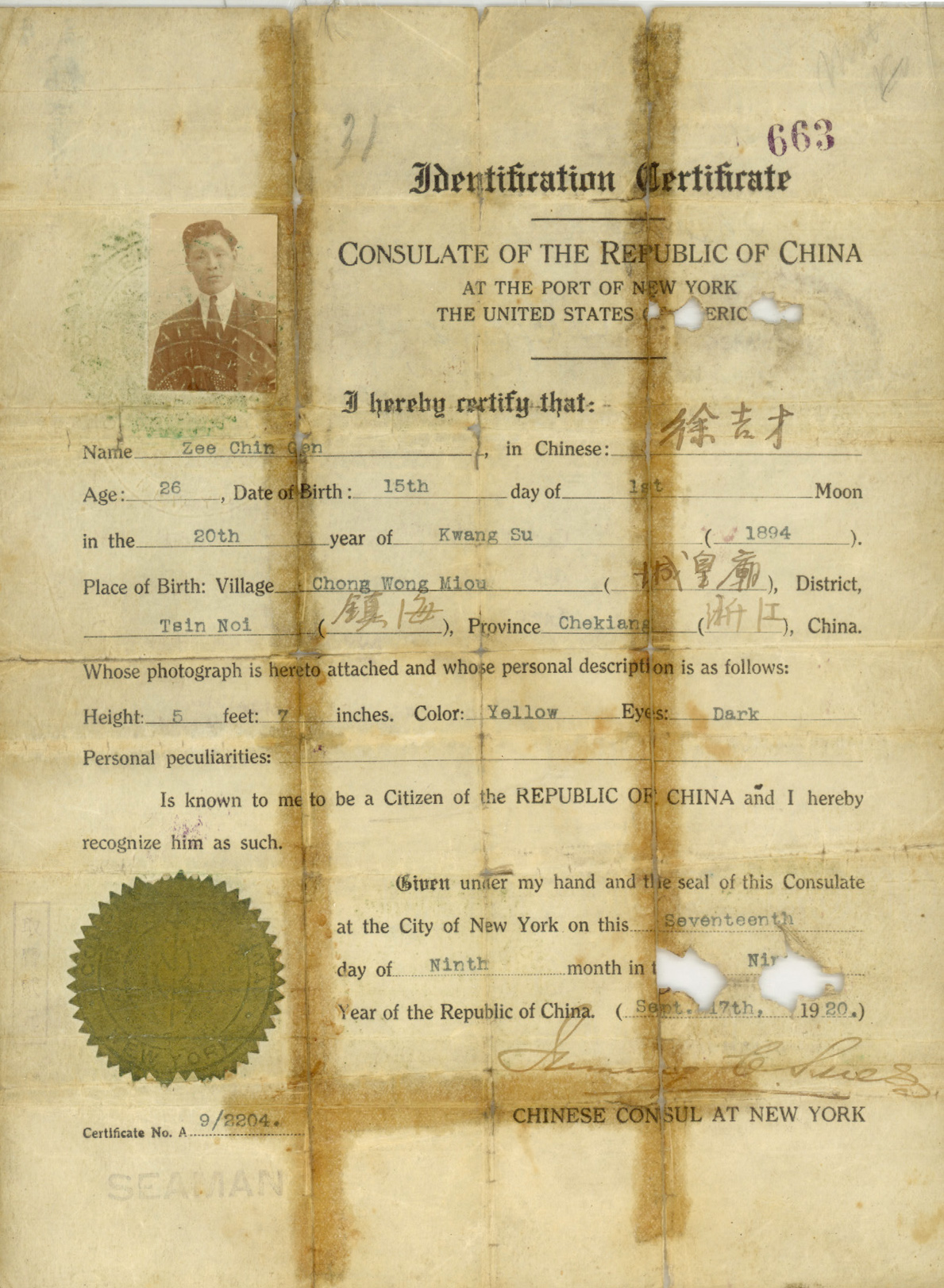

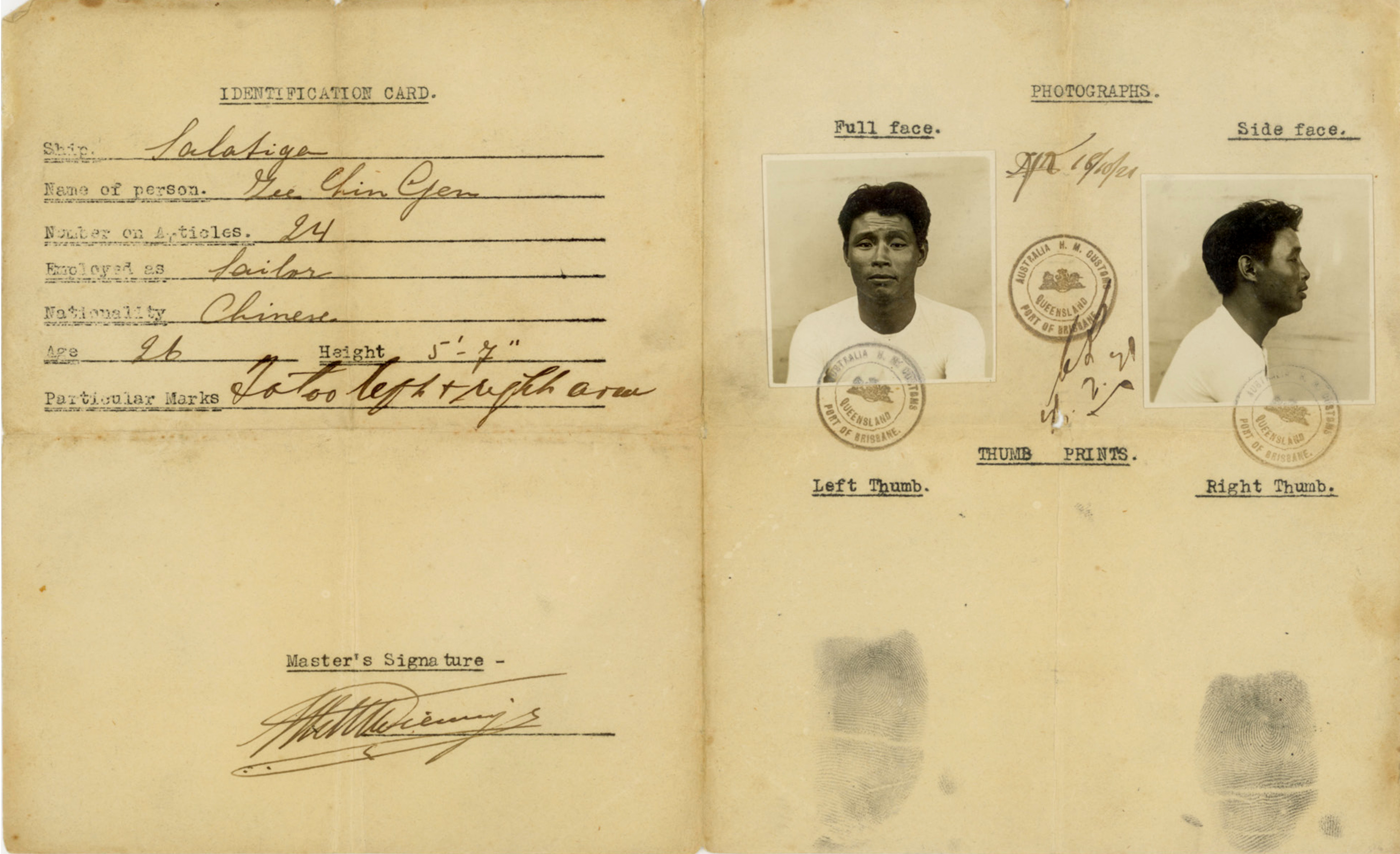

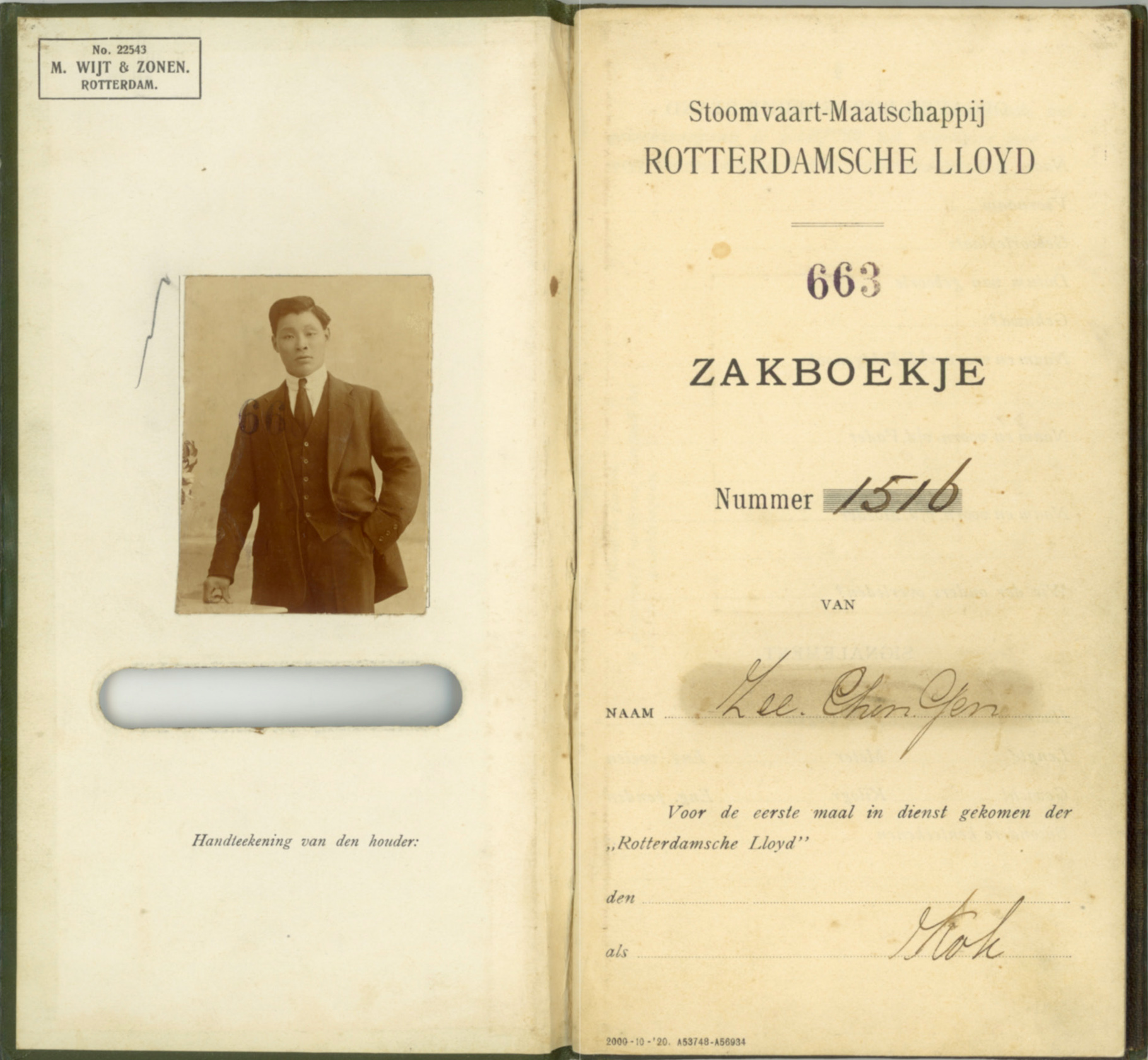

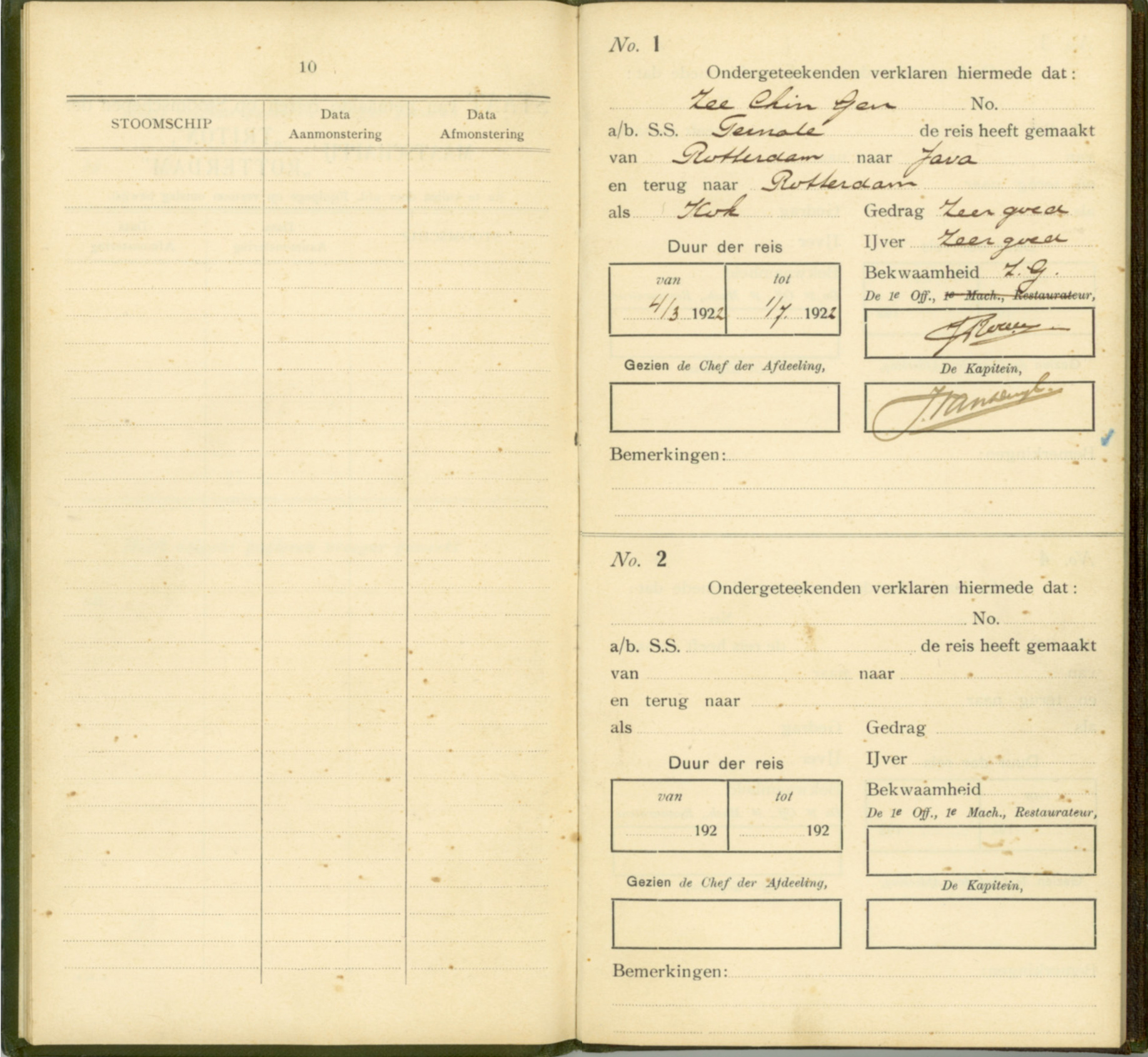

光緒二十年(1894年)的第一個月第15日,徐吉才出生在浙江寧波,青年時期到上海打工,望著港口來往的巨輪,他決定去航海。航線途經世界各處,他曾到過日本東京、澳大利亞的布里斯班、法國的波爾多,1922年受雇于鹿特丹勞埃德公司,船員證編號為1516,這是一次往返鹿特丹到爪哇的航程,證件上注明他是這艘船上的廚師,行為優異,勤勞肯干。

1920年,中國駐紐約領事館簽發的徐吉才的出生證明。

1920年,徐吉才的身份證,由澳大利亞昆士蘭州港口頒發。

1922年,徐吉才來自鹿特丹勞埃德船運公司 的水手口袋書,編號1516,用于鹿特丹至爪哇航線。徐吉才當時是船上一名廚師。

1922年,徐吉才來自鹿特丹勞埃德船運公司 的水手口袋書,編號1516,用于鹿特丹至爪哇航線。徐吉才當時是船上一名廚師。

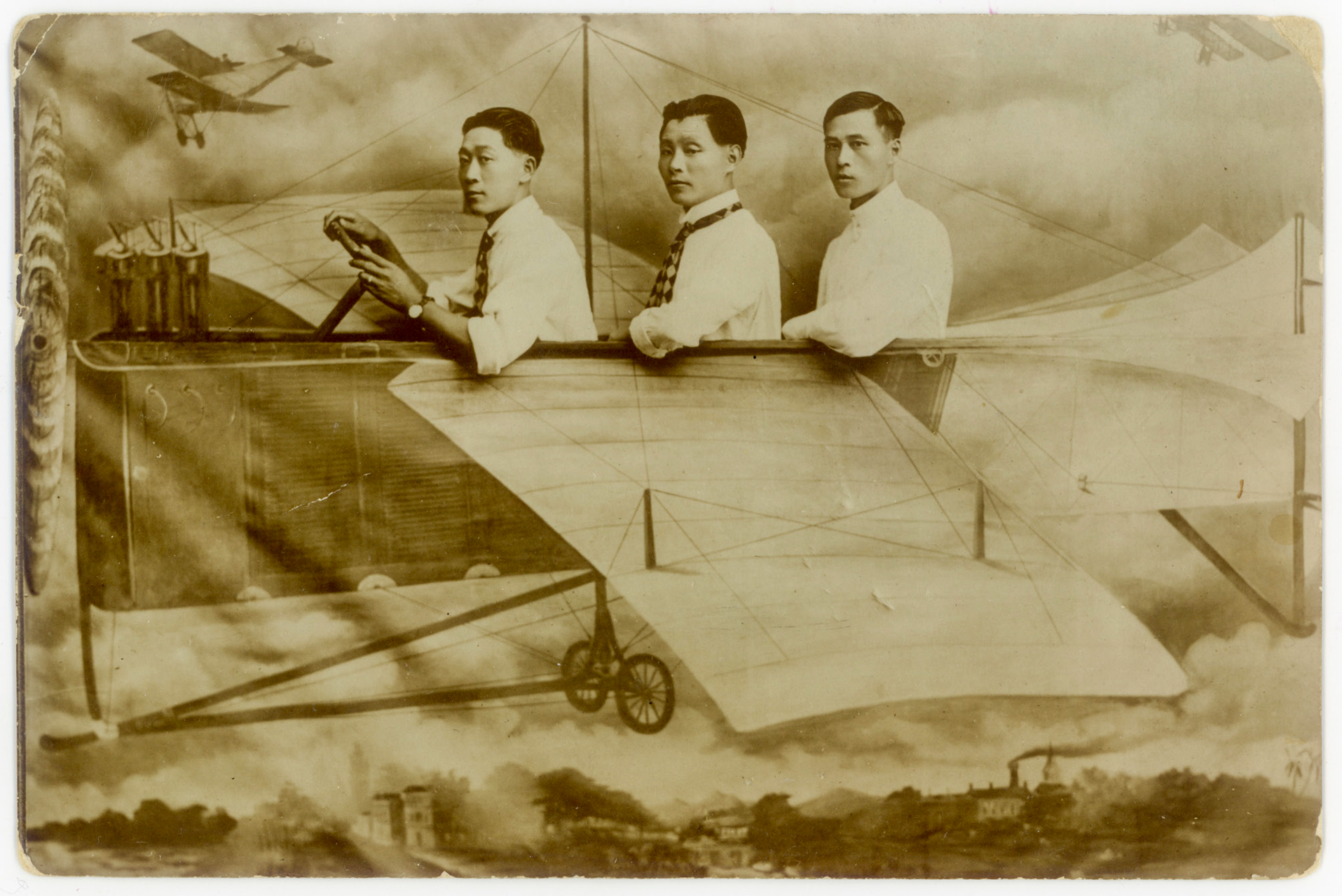

1920年來自倫敦一家攝影工作室的照片,中間是徐吉才。“他們就是這樣來到荷蘭的。”徐大偉的哥哥總是這樣開玩笑說。

那時的中國水手大多受雇于英國和荷蘭的東印度公司,不少廣東福建沿海地區的船員下南洋為荷蘭東印度公司工作。1911年,荷蘭水手罷工運動爆發,不少雇員受到牽連。許多中國船員抵達航程目的地后被就地解雇,卡普大量接納了這些被滯留的中國水手,大批帶有中文字樣的商店和旅館開始在卡普出現。

阿姆斯特丹和鹿特丹都出現了較聚集的華人社區,中國海員旅舍(華工旅舍)是在此停留的中國海員寄居地,旅舍的老板大多同樣是中國人,他們以相對低廉的價格(每周每層樓4.5荷蘭盾)租來排屋(大多是帶著閣樓和公共入口的兩層樓房),再用高昂的價格(每人每周5荷蘭盾)轉租給海員們,每層樓都超額塞下30到40人居住。船員們需要通過這種方式來獲得生存機會——歐洲的船舶公司通過旅舍老板這一中介來招募船員,于是他們不得不忍受旅舍老板的剝削,荷蘭政府雖出臺法令禁止了“中介制度”,實際上這種模式仍在暗中運作。

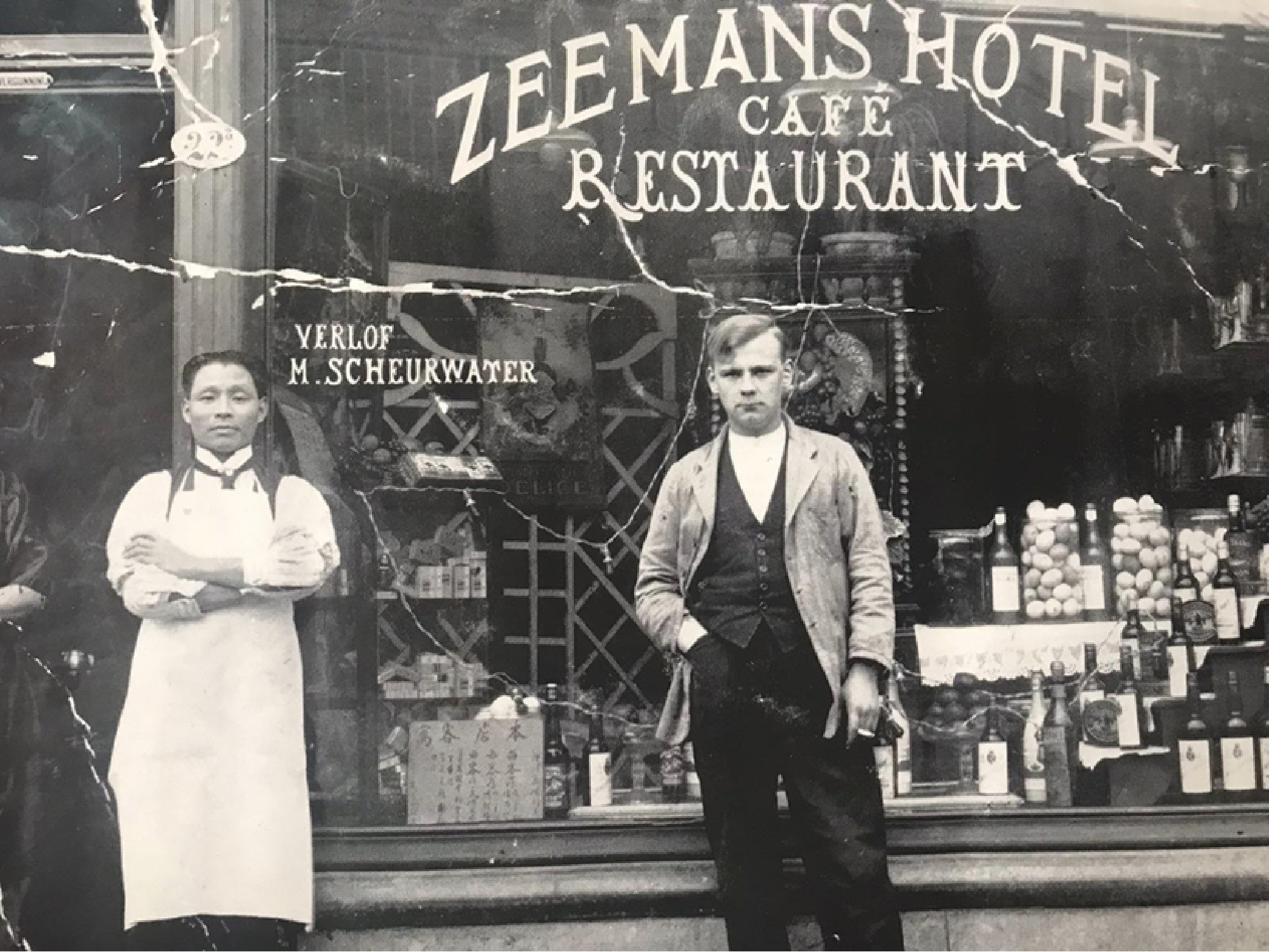

1920年左右,徐吉才在海員酒店前。

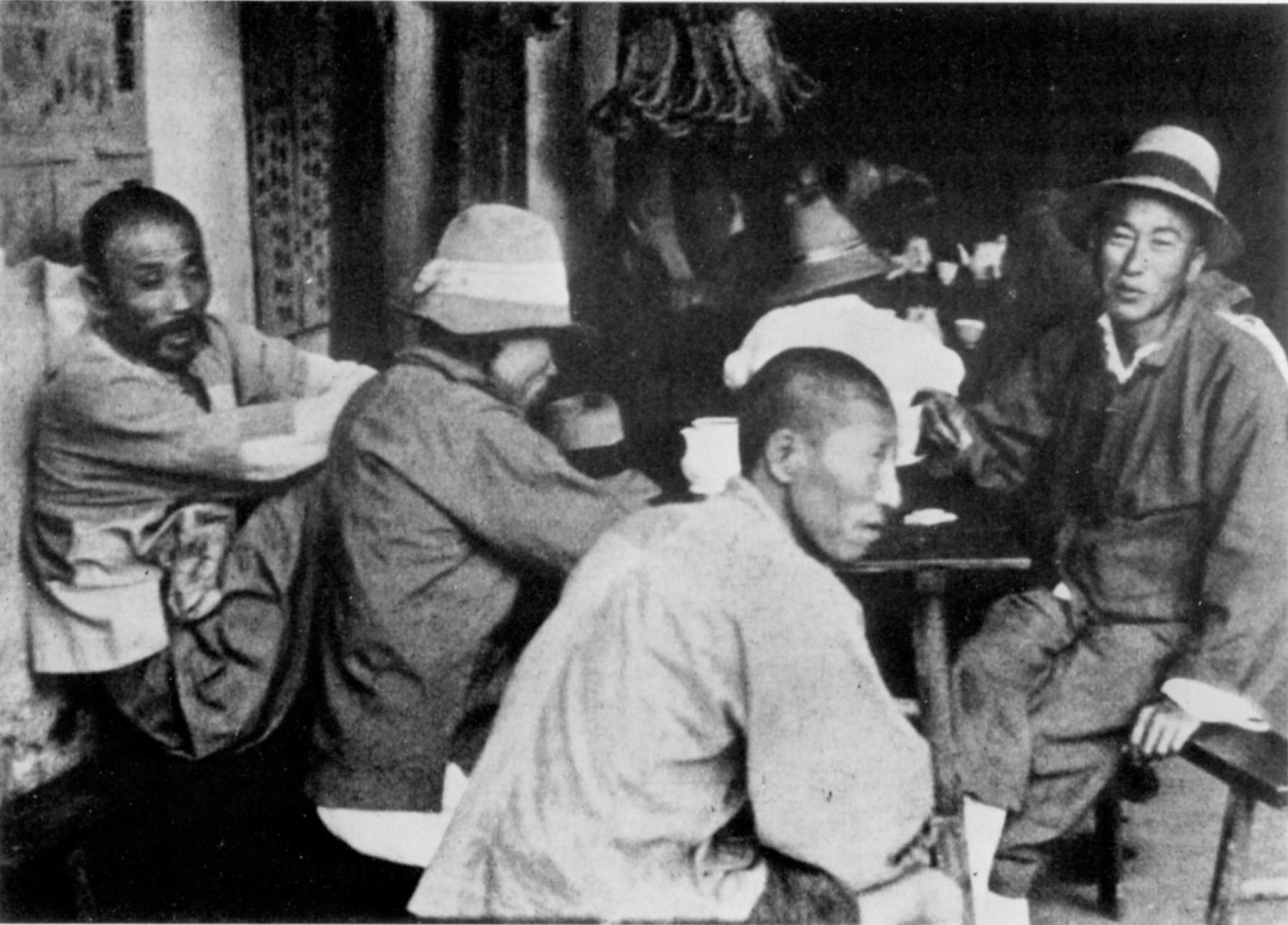

1926年,卡滕德雷赫特的一家中國海員旅舍。

1935年,在卡滕德雷赫特海員旅舍中的中國人。

開設華工旅舍的老板通常來自寶安會和新田會這兩個中國幫派。寶安會是由廣東省同名地區以宗族血緣關系為基礎成立的,吳福是寶安會的創始人,在社群中有較大影響力。第一家華工旅舍便是由吳福在1914年開設的,自那之后,越來越多的中國人開始為歐洲船舶公司工作。新田會又稱張公堂,則是基于地理聯盟發際,以上海、浙江、閩粵地區的華人為主要構成。在阿姆斯特丹和鹿特丹,兩個幫派都很活躍,也頻頻產生利益糾葛。新田會試圖搶奪在阿姆斯特丹地區的主導權,因為吳英(吳福的侄子)作為寶安會的一員,成為了船舶公司的官方認可的招募中介,使得新田會的成員幾乎找不到工作。兩個幫派爆發了大規模沖突造成傷亡,荷蘭警方介入,但沖突不斷,無法根絕。

1920年,新田會華人俱樂部核心成員,左二為徐吉才。

荷蘭政府早就因超額滯留的中國人數量不堪其擾,決定遣返“多余的中國人”。于是,阿姆斯特丹的華工宿舍被警察突襲,新田會的宿舍擠滿了勞工,而寶安會的宿舍卻空無一人,在場的中國人全被逮捕,并于1922年8月19日乘著蒸汽船駛向中國;鹿特丹的卡普地區因警方的合理干預一直沒有爆發大規模沖突,得以繼續為數百名中國海員提供庇護。徐吉才就是在卡普結識了內爾特耶·克拉伊耶夫爾德(后文簡稱內爾特耶),也就是后來的妻子。當時的荷蘭政府并不祝福中荷的跨國婚姻,想要在荷蘭注冊結婚并不容易。首先,很多中國男人已經在國內結過婚因而無法在當地登記,其次,荷蘭政府對于中國字姓名的處理常常犯錯,徐吉才家族的姓氏一度被填為“才”而非“徐”。

1936年,徐家的戶籍證明。

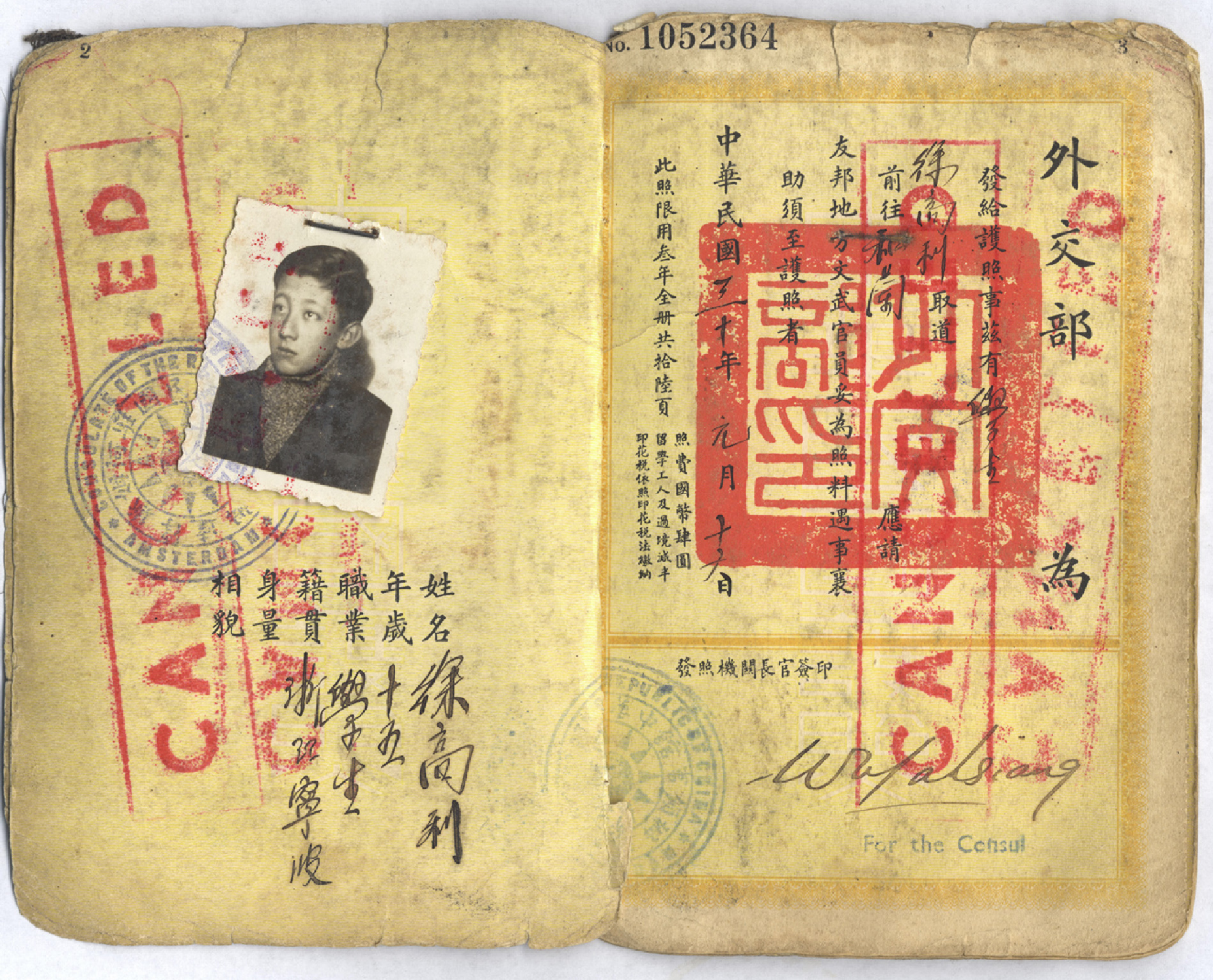

許多荷蘭女人與中國男人結婚后,都被迫放棄了荷蘭國籍,成為了中國公民,“荷蘭政府為了‘懲罰’我的奶奶,剝奪了她的荷蘭國籍,她以中國公民的身份在荷蘭生活,直到我爺爺去世。”徐大偉如是說。在這樣的婚姻下出生的孩子被視作中國人,“在我父親的一本護照中,寫著他出生于中國,但他從未去過中國。”

1941年,徐大偉父親徐高利的護照。

2024年,徐大偉帶著他的女兒來到中國尋根。“在一個全然的‘中國’的環境讓我想起了我在卡滕德雷赫特的青春。小時候,我的活動范圍總在‘僅中國’(Chinese only)政策的地方,比如社交俱樂部,我的父親在那打麻將,玩牌九,或者慶祝生日、出生、新年等節慶日子。”徐大偉說。如今,他們一家每年依然在卡滕德雷赫特慶祝中國新年,和他的兄弟姐妹以及街坊鄰居在一起,他們中很多人都是第二代或第三代中國人。煙花、舞獅和年夜飯的習俗保留至今。

本文特別鳴謝:周怡君

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司