- +1

紀念 | 金曜風華——追憶摯友許曉東教授

1月19日是香港中文大學文物館副館長許曉東教授(1968-2024)辭世一周年紀念日。許曉東曾于故宮博物院古器物部從事玉器的保管和研究,2013年起任香港中文大學文化研究所文物館副館長。主要研究興趣為中國古代玉器、金銀器、琥珀及明清宮廷工藝、中西古代藝術交流。在許曉東去世一周年之際,其生前好友、同學,蘇州大學藝術學院教授毛秋瑾撰寫了紀念文。

2024年6月7日晚,香港中文大學文物館在鄭裕彤樓LT1報告廳為副館長許曉東(1968年—2024年1月19日)教授舉行追思會。我在2月收到文物館王冠宇師妹發來的通知,決定專程赴港參加。曉東的生命,在她五十六歲這年劃上了句號。正值壯年,卻英年早逝。追思會那天,香港陰雨綿綿,空氣氤氳,似乎在訴說無盡的哀思。走在中文大學本部校園,迎著細雨,在文物館和大學圖書館之間徘徊良久,回想著和曉東朝夕相處的幾年時光,內心無比沉痛,也無比懷念。

許曉東

我們的校園歲月

我和曉東相識于2001年。那年4月,香港中文大學文物館與藝術系召開“中國碑帖與書法國際研討會”。當時我還是碩士研究生,幸得藝術系莫家良先生和文物館林業強館長之邀,跟隨導師華人德先生赴港參會,在會上認識曉東師姐。正是這次見面,我了解到中文大學藝術系有“中國藝術史”博、碩士課程,全球招生,曉東是第一位從內地赴藝術系讀書的研究生。她從碩士課程開始,取得學位后,又繼續博士課程的學習。我被中文大學良好的學術環境所吸引,決定試一試申請博士學位課程。在此過程中,我得到曉東很多幫助,她告訴我申請的程序、需要準備的材料等等。2002年4月,我收到中文大學研究生院的錄取通知書,在申請宿舍時,曉東提議我們一起申請套房的雙人間。就這樣我倆在一起住了近三年時間。曉東年長我好幾歲,她像姐姐一樣照拂我,我最初的廚藝就是跟她學的。

圖1 許曉東和同學們一起去大尾篤燒烤

圖2 許曉東參加好友的畢業典禮

曉東是我們這批同學中的“大師姐”。她1986至1990年就讀于北京大學中文系,畢業后進入文物出版社,工作九年(1990—1999)以后,于1999年申請進入香港中文大學藝術系,開始碩士課程的學習,導師為文物館林業強和藝術系莫家良兩位先生;又于兩年后的2001年,繼續在藝術系攻讀博士學位,師從剛從美國回到香港工作的蘇芳淑教授。

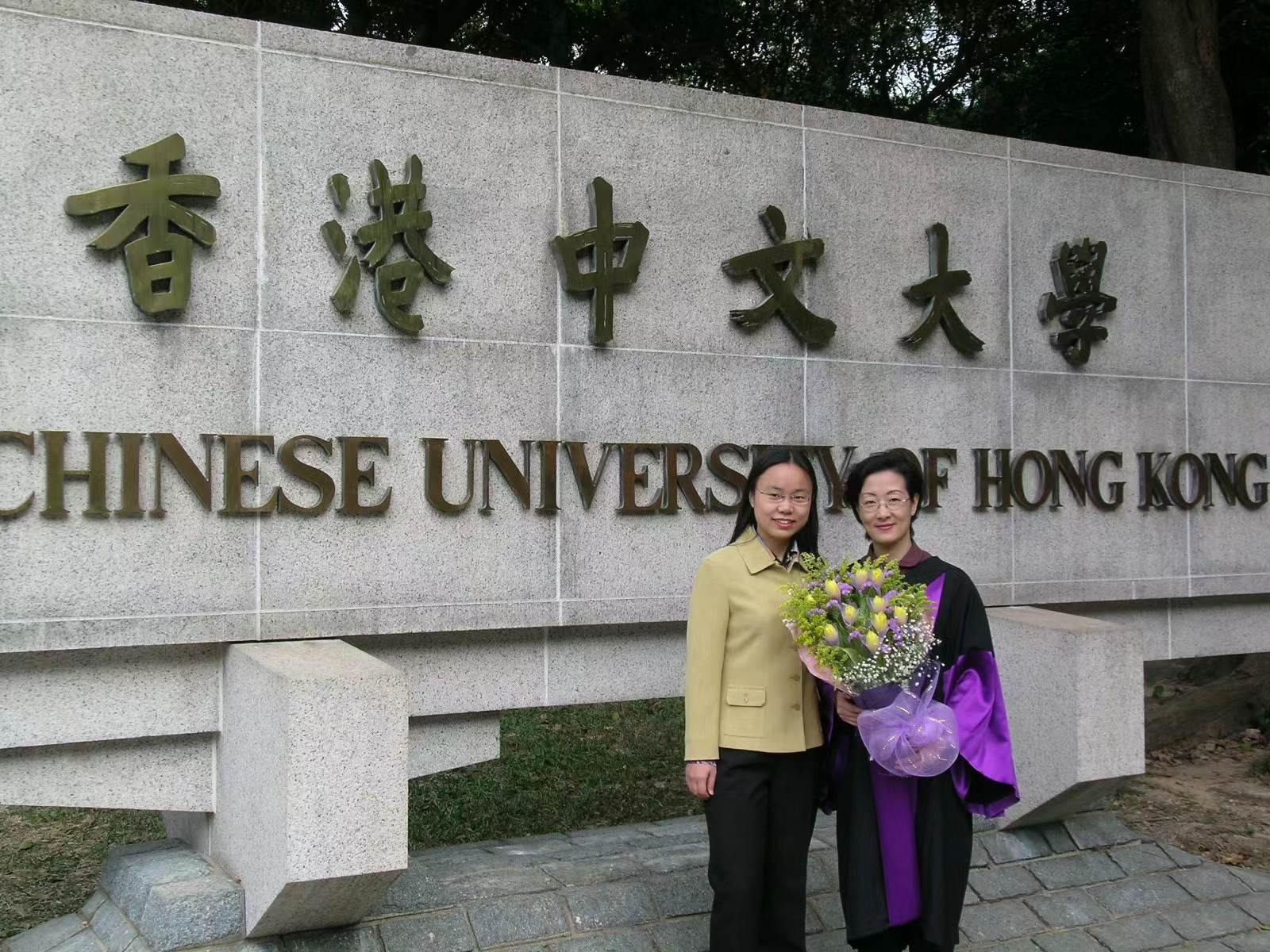

我們在校園中度過了很多美好時光,照片記錄了那些令人難忘的瞬間。和同學們一起去大尾篤燒烤(圖1)、參加好友的畢業典禮(圖2)、穿著旗袍在校園里拍照(圖3),還有我倆時隔一年的畢業合影……也有學術場合的記錄:北京大學李零先生應邀以講座教授的身份來訪一學期,為我們開設“入山與出塞”藝術史研究課程,同學們和他的合影(圖4);蘇芳淑教授主持的“松漠風華:契丹藝術與文化”特展開幕式合影(圖5、6),曉東在研討會上的照片(圖7);饒宗頤教授九十華誕國際學術研討會合影(圖8);曉東博士論文答辯后和老師們的合影(圖9)……

圖3 許曉東穿著旗袍在校園里拍照

圖4 同學們和李零的合影

圖5 蘇芳淑教授主持的“松漠風華:契丹藝術與文化”特展開幕式合影

圖6 蘇芳淑教授主持的“松漠風華:契丹藝術與文化”特展開幕式合影

圖7 許曉東在研討會上的照片

圖8 饒宗頤教授九十華誕國際學術研討會合影

圖9 許曉東博士論文答辯后和老師們的合影

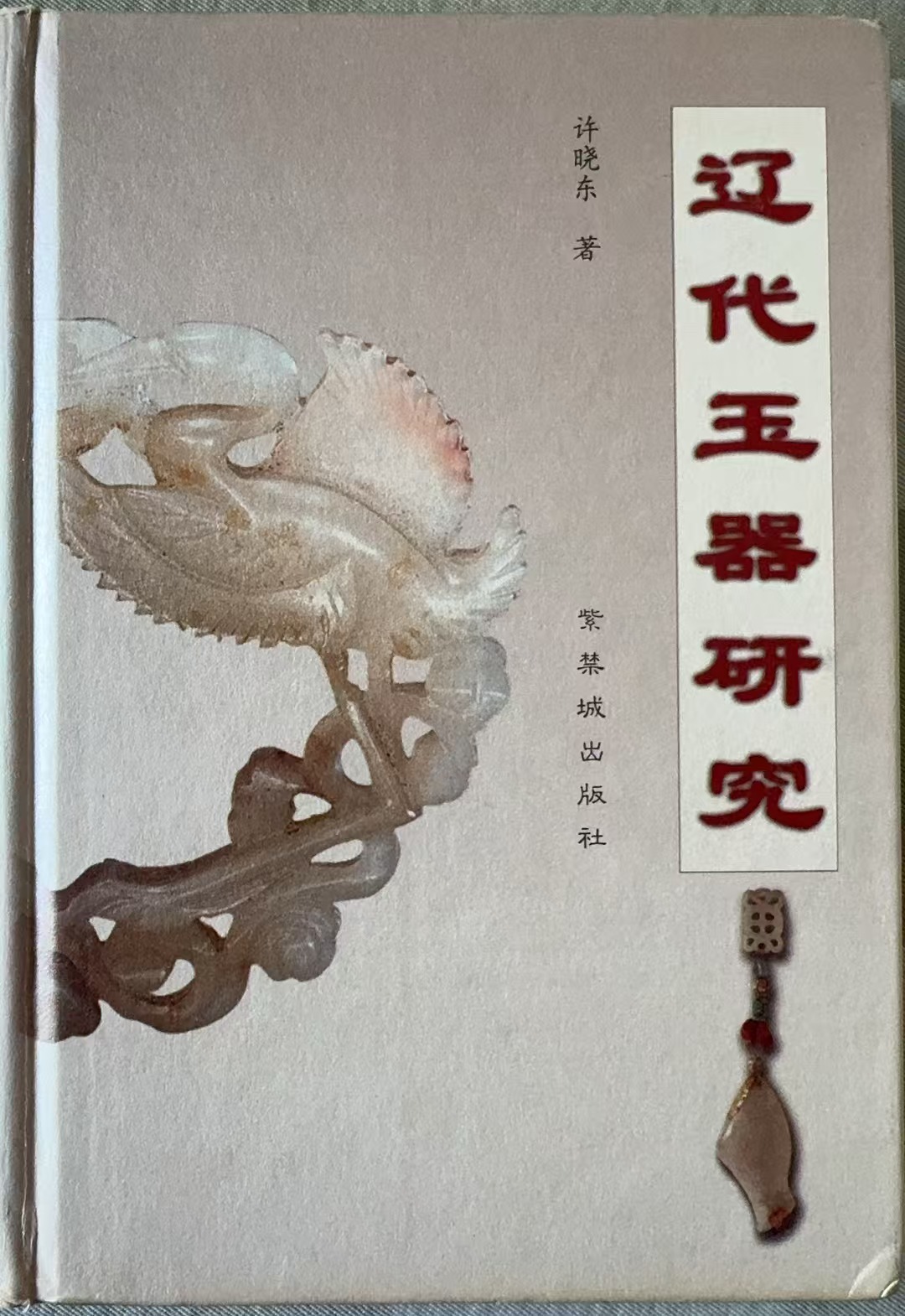

同窗三年,曉東的背影給我留下深刻印象。那是因為我們合住的房間中有一臺曉東的計算機,正對著門放置。我進出房間時,總能看到她坐在計算機桌前閱讀、寫作的身影。她是如此勤奮,因而碩士和博士論文均有專著出版。曉東的碩士論文,以“遼代玉器研究”為題,同名著作(圖10)2003年由紫禁城出版社出版。在后記中,她說明了這本書是在碩士論文的基礎上修訂完成,并對兩位導師的悉心指導,以及宿白、饒宗頤、楊伯達、楊建芳、徐秉琨諸位先生和蘇芳淑教授給予的指點表達了感謝。碩士論文就能出版專著,這在學界是非常少見的。而曉東此書體例相當完備,資料搜集全面,結合實地考察,運用考古材料得心應手。這與她在文物出版社工作時的積累、在中文大學受到良好的學術訓練密不可分。

圖10-1許曉東著作《遼代玉器研究》

圖10-2. 許曉東贈予作者的扉頁簽名

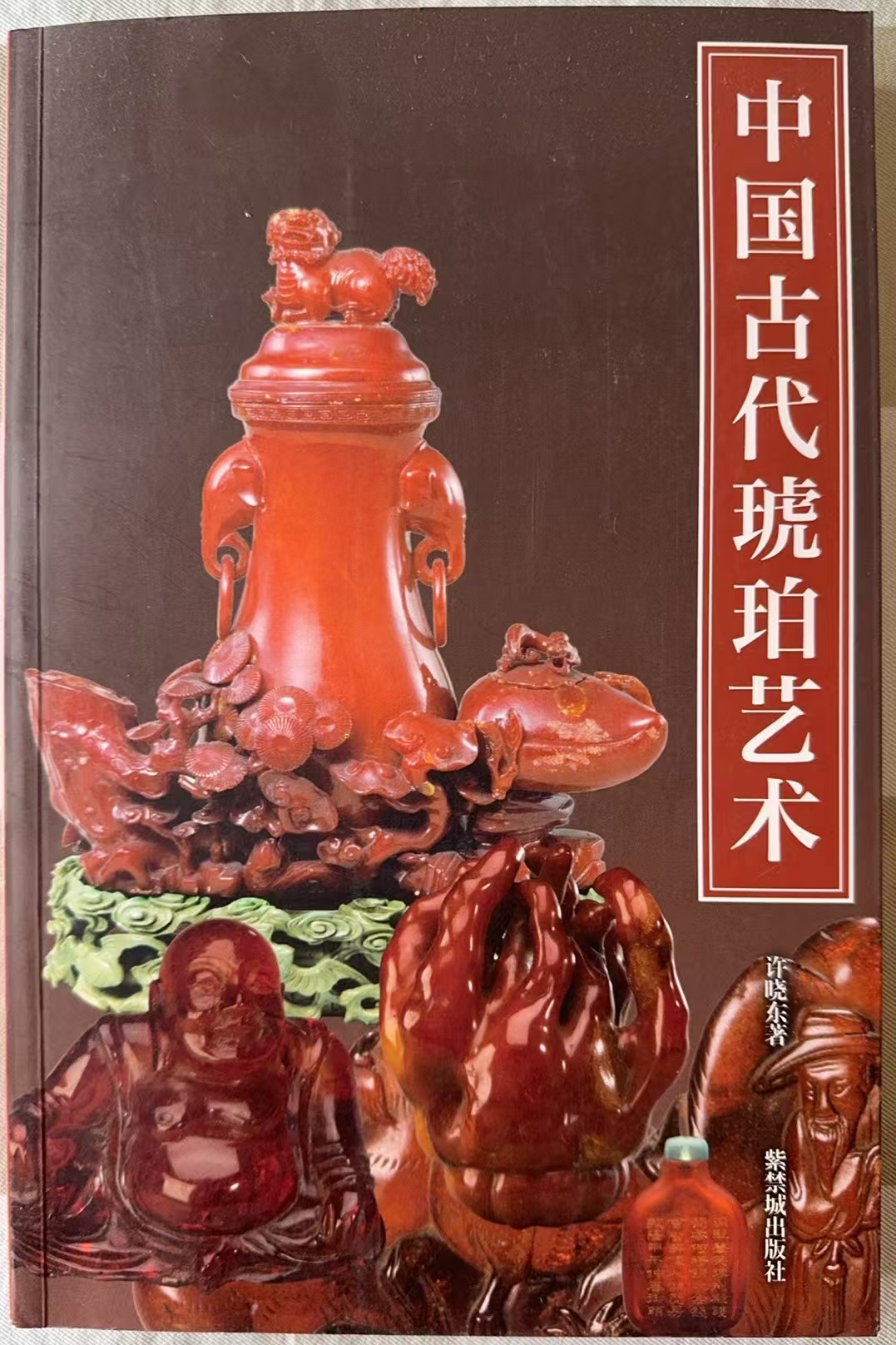

研究生期間,曉東的學術興趣在于中外文化交流與傳播,特別是北方游牧民族的歷史、文化及經由歐亞草原的中西藝術交流這一領域。她的碩士論文《遼代玉器研究》是這一興趣引導下的最初產物。此后,她將博士論文題目定為《契丹琥珀藝術研究》,更是進一步深入探討這方面的論題。琥珀在中國甚少引起關注,但在西方卻有著極為源遠流長的藝術傳統,關于琥珀的研究也有悠久的歷史。而香港獨特的地理位置和歷史,為這項研究的開展提供了非常有利的條件。曉東自言隨著了解的加深,她不知不覺為之著迷。她有關博士論文的設想也得到了指導老師蘇芳淑教授的認可。以她的博士論文為基礎修訂擴充成書的《中國古代琥珀藝術》(圖11)2011年由紫禁城出版社出版。在這本著作中,曉東對中國古代文獻中的琥珀、西方和中國有關琥珀的研究進行了全面的歸納整理,同時對中國自漢代至清代的琥珀藝術從文獻和實物兩方面進行了梳理。全書重點在遼代琥珀藝術及其多元文化因素的探討,對中國古代琥珀原料的來源、中國與歐洲古代琥珀藝術都有專門章節論述。參考書目能反映她對中外文獻涉獵之廣,光外文資料就有五頁;附錄有《歷代出土琥珀簡表》和《遼代出土琥珀簡表》,體現了她對考古材料一貫的重視。這本著作填補了中國琥珀藝術研究領域的空白,迄今還是國內這一領域唯一的專著。

圖11-1 許曉東著作《中國古代琥珀藝術》

圖11-2 許曉東贈予作者的扉頁簽名

在這本著作的后記中,曉東對蘇芳淑教授的指導和幫助給予感謝。她還對國內外多位專家學者的鼓勵、支持以及對論文提出的意見和建議表達感謝,如美國琥珀專家、琥珀研究實驗室創始人Curt W. Beck先生,饒宗頤先生,林梅村教授,David A. Grimaldi先生,Alxander Shedrinsky先生,Jean Todd教授;也對中外多個機構提供的考察資助及研究資料深表謝意,如美國亞洲文化協會(Asia Cultural Council),香港中文大學研究生院及文物館,丹麥哥本哈根琥珀博物館(Copenhagen Amber Museum),瑞典國家文化歷史博物館(National Museum of Cultural History)、琥珀博物館(Amber Museum),美國國家自然歷史博物館(National Natural History Museum),哈佛大學博物館。曉東提及的中外學者及相關機構,她幾乎都曾親歷訪問交流,從中能看出她的開拓性,為了研究而不斷拓展自己的交游面,不斷探索未知領域。但曉東向來低調,性格也很內斂,我們同窗時只知道她外出考察多次,卻很少聽她提及這些交往,只有一兩位她特別佩服的研究專家她會經常提起,美國學者埃瑪·邦克(Emma Bunker)即其中一位。上文提及“松漠風華:契丹藝術與文化”特展,這位學者曾應邀來參加研討會,她對中國游牧民族的藝術特別是黃金制品的象征意義、工藝及傳播有很出色的研究,曉東非常推崇她。而蘇教授主持的這一特展,整個籌備過程持續了一年半時間,曉東除了和我們一起為特展圖錄撰寫研究條目,還撰寫了專題論文《遼代的東西方交通和琥珀的來源》,這正是她博士論文涉及的重要內容之一。

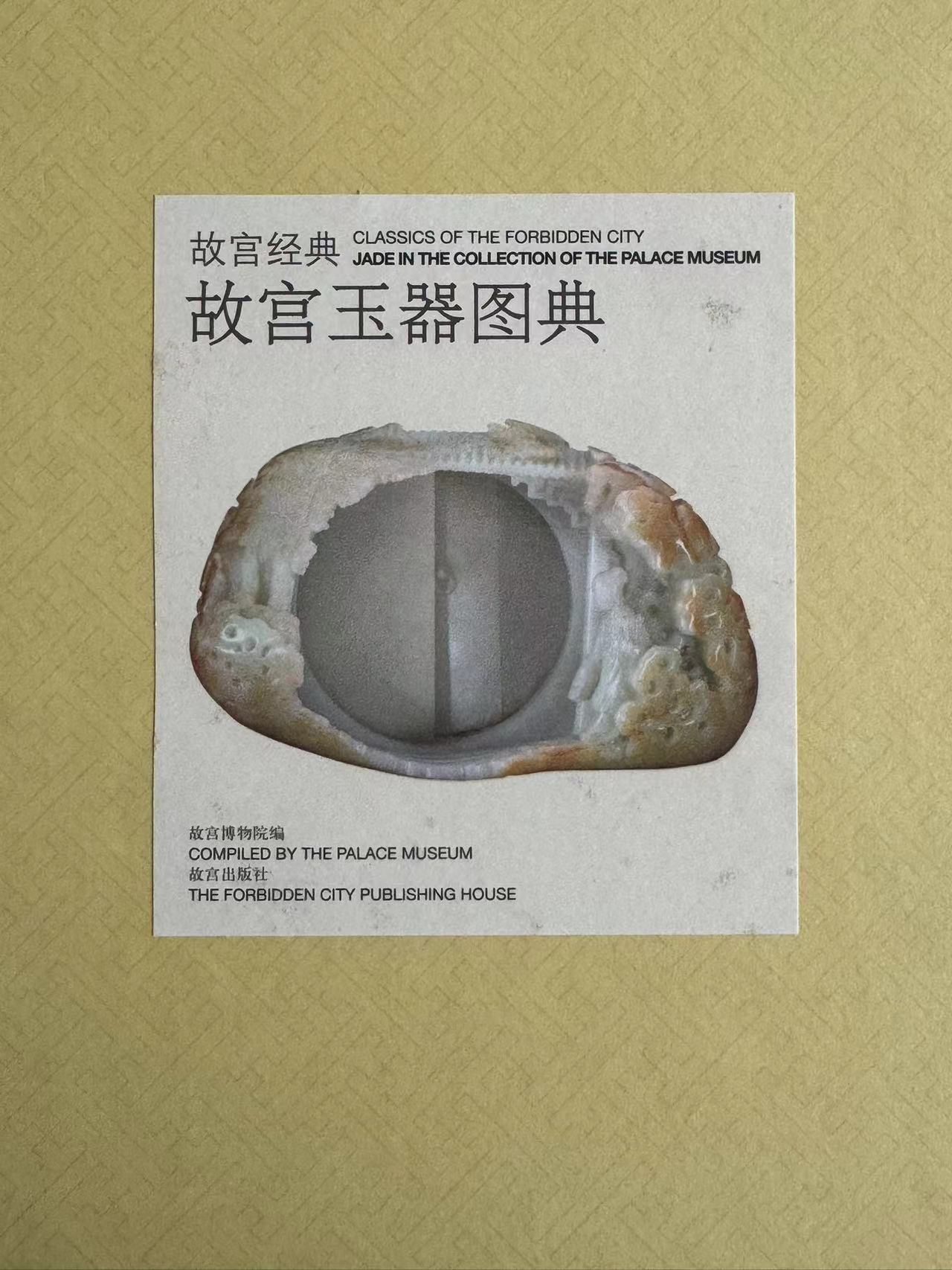

從北京故宮到香港中文大學文物館的工作履歷及貢獻

博士畢業以后,曉東在中文大學文物館從事博士后研究,參與文物館《寶蘊迎祥:承訓堂藏金》(2007)展覽籌備及圖錄撰寫,她的研究領域也更為拓展。2007至2013年間曉東回到北京,進入故宮博物院古器物部工作,主要負責故宮玉器的典藏和研究,圖錄《故宮經典·故宮玉器圖典》(圖12)2013年由故宮出版社出版。這本圖錄精選故宮博物院藏歷代玉器222件,圖文并茂,按照器物使用功能分類,包括禮器、工具、佩飾、實用器、陳設器等門類。圖錄收有曉東撰寫的《中國古代玉器功能的延續和嬗變》一文,從禮制的載體、君子比德于玉、仿古與古玉新詮這些方面對中國古代玉器的功能進行了宏觀概述,指出了玉器在國家政治體系中的地位,君子比德于玉而使玉器被賦予深厚的人文內涵,以及玉器功能在唐代發生的重要轉折,即“受異域文化的影響,實用、美觀成為唐代裝飾藝術的主流,這一傾向加速了以玉禮器為中心、以喪葬用玉為主流的中國上古玉器傳統的改變,開創了以裝飾用玉、實用器皿為主的新時代,并對后世產生了深遠的影響。”這本圖錄不僅對每一件玉器的外形有細致描述,而且揭示了玉器的文化內涵,對相關聯的同類型玉器進行了比較研究,以中英文雙語出版。對于想要了解中國玉文化的中外讀者都能提供重要參考,兼具學術性、可讀性等多方面的價值。

圖12-1許曉東參與編撰的圖錄《故宮經典·故宮玉器圖典》

圖12-2. 圖錄《故宮經典·故宮玉器圖典》中收錄許曉東撰寫的《中國古代玉器功能的延續和嬗變》一文

2013年,曉東受聘出任香港中文大學文物館副館長。故宮六年的工作經驗為她開展新的事業奠定了重要基礎。文物館2015年與北京故宮合作的《仙工奇制:故宮博物院藏痕都斯坦玉器精品展》便是基于她此前的研究。展覽探討了清宮收藏中以往未被整理的一批伊斯蘭玉器。其質量之高,甚至超乎乾隆時代的蘇州玉作。曉東也由此將自己對中西文化交流的研究時段由中古延伸至明清。

曉東擔任中文大學文物館副館長以后的工作,在香港中文大學文物館官網發布的《敬悼許曉東教授》一文中有描述,“她善用持續擴展的人際網絡,發起數個大型合作項目,并成功為文物館爭取多項撥款及長期贊助,成績斐然。”曉東的成就不是我所能全面了解的,我僅從自己知道的情況及相關出版物對她的貢獻略述一二。

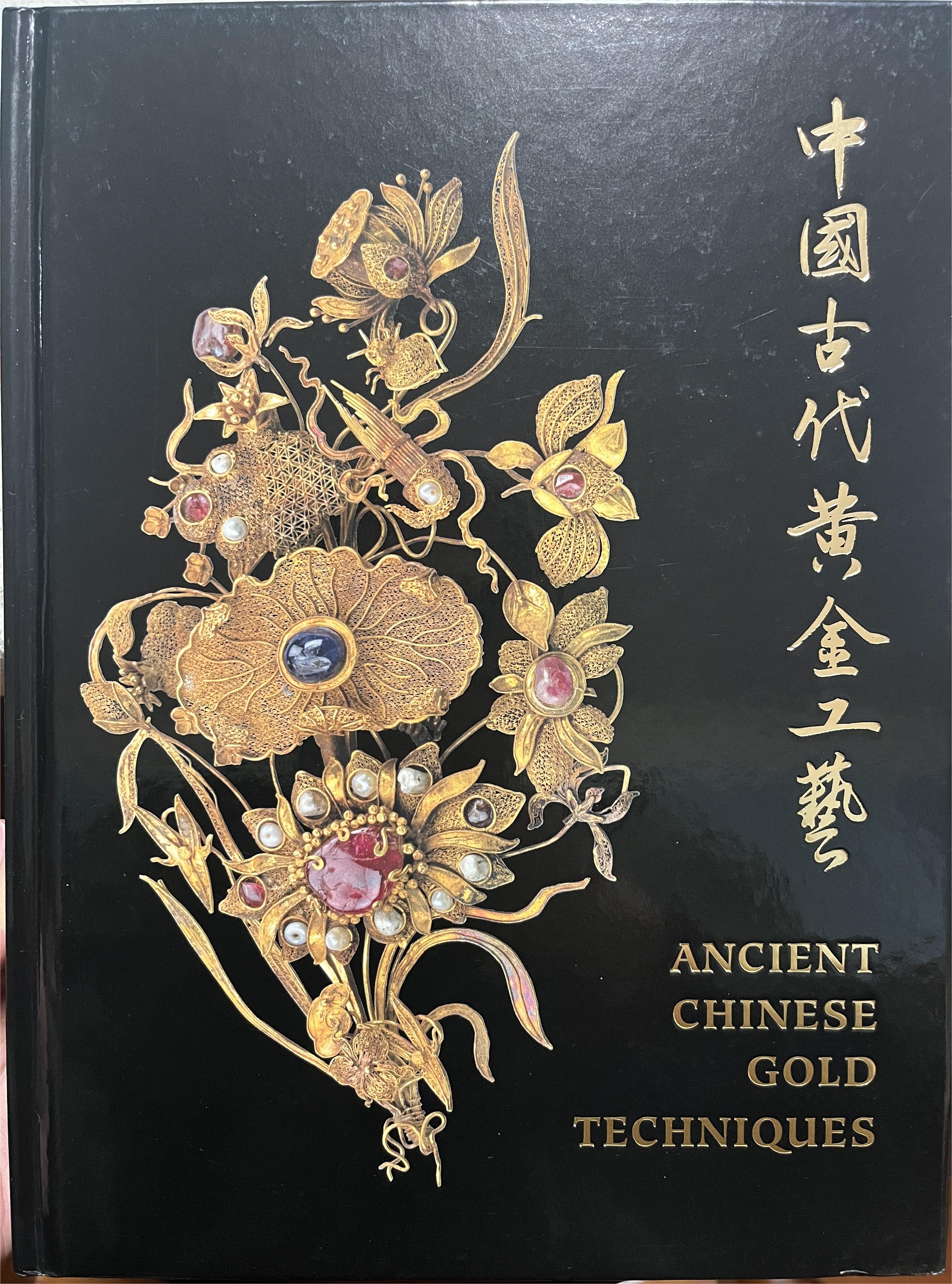

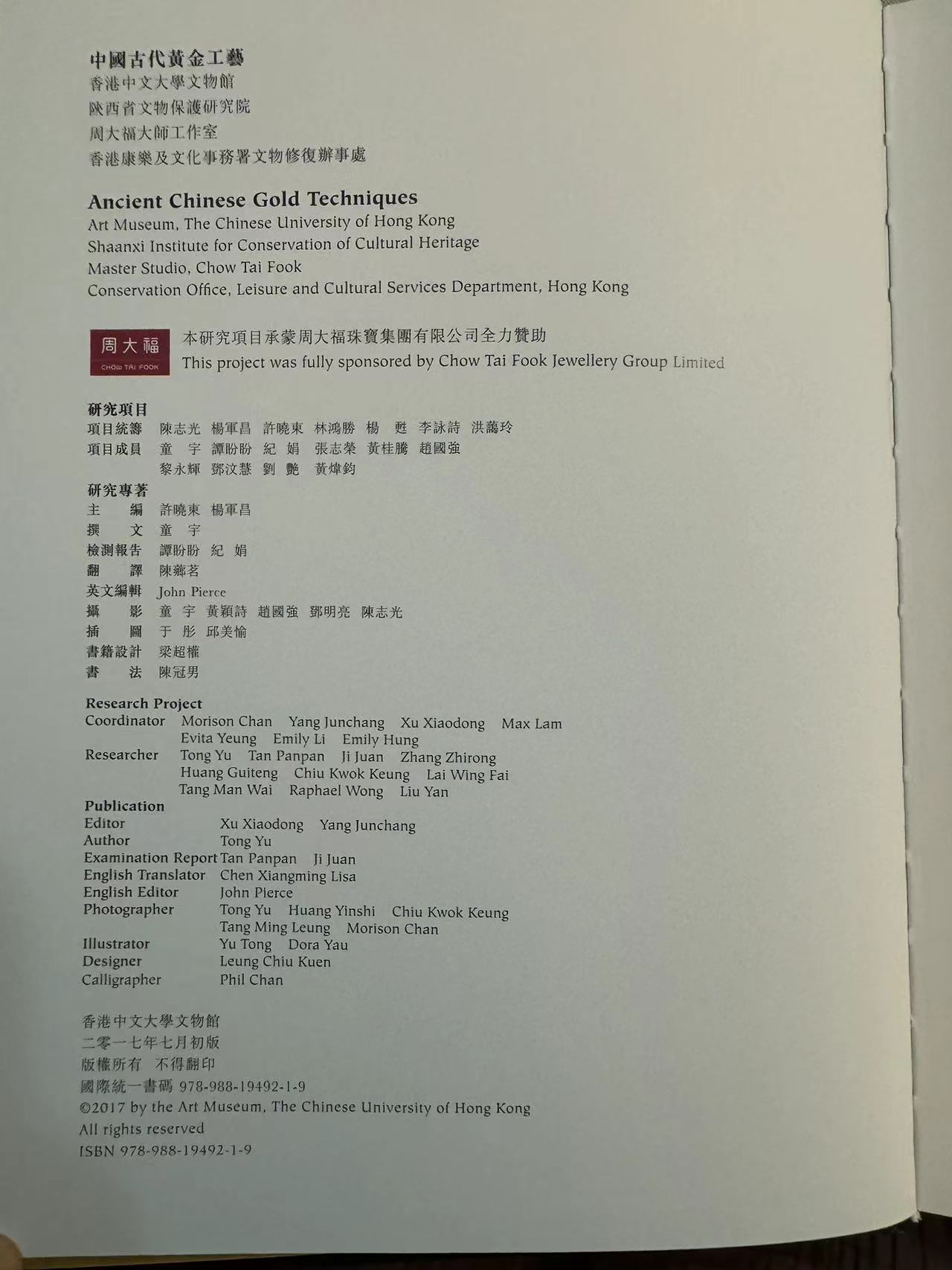

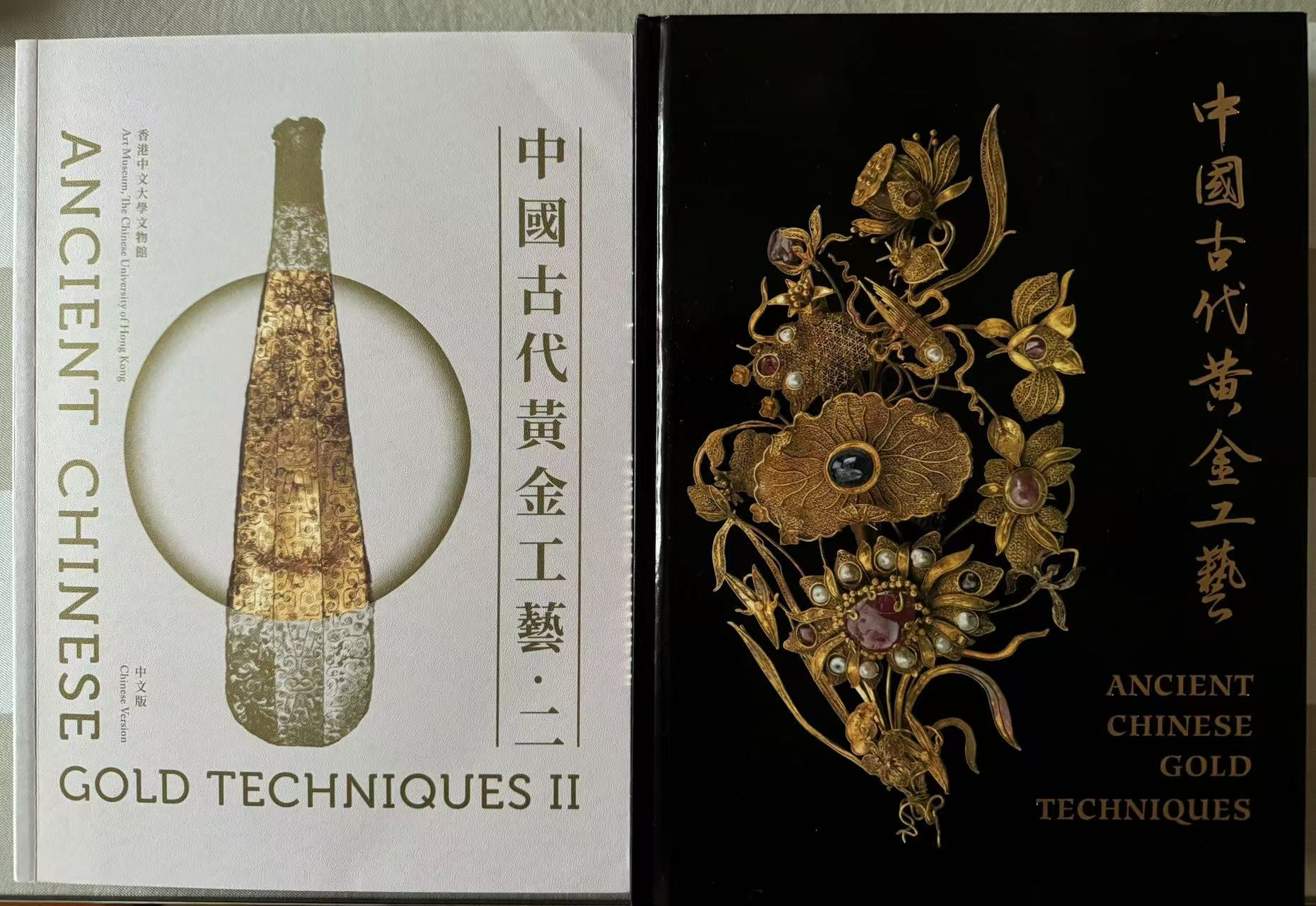

在過去十年間,曉東主持的富有開創性的項目是關于中國古代黃金工藝的研究。這一項目由香港中文大學文物館和陜西省文物保護研究院、周大福珠寶集團有限公司大師工作室以及香港康樂及文化事務署文物修復辦事處合作展開。項目緣起于2013年文物館舉辦蘇芳淑教授策展的“金曜風華:夢蝶軒藏中國古代金飾”特展,周大福的設計師和工藝師在參觀以后,對中國傳統金飾的技藝感到驚嘆,希望能探源追溯已被塵封擱置的古代金匠的技藝。曉東與周大福聯手,促成金工技術研究項目,并得到周大福集團的全力支持和贊助。曉東作為項目統籌之一,傾注了巨大的熱情和豐富的知識與經驗,并與陜西省文物保護研究院楊軍昌教授一起,帶領團隊展開研究。這一項目從歷史文獻、科學分析、模擬試驗的角度研究錘鍱、鏨刻、鑄造、珠化、錯金、鎏金、金絲、點翠這八大古代黃金工藝及其發展脈絡,主要從材質、制作工藝的角度研究金工技術,將考古學、藝術史和工藝復原研究相結合,其開創性廣受矚目。

在數年的研究過程中,曉東帶領團隊赴陜西、北京、湖北、江蘇等地考察多家考古機構及省市博物館所藏實物,涵蓋了不同時代、各種制作工藝的古代金器文物。通過近距離觀察這些文物,仔細辨別各種工藝的細微特征,再通過交流與討論并結合歷史文獻記載,基本厘清以上幾種黃金工藝的發展脈絡。項目組成員還選取120多件從商至清、陜西等地出土的古代金器進行科學檢測分析,為八大工藝研究提供了基礎資料和科學依據。研究團隊的工藝大師利用多年豐富的黃金加工經驗,設計并實施了以上多種黃金工藝的模擬試驗,進一步論證了傳統黃金制作工藝的可行性,為傳承和發揚傳統技藝奠定了基礎。項目得到國家文物局、陜西省文物局的高度重視,也得到陜西歷史博物館、陜西省考古研究院、西安博物院等多家文博、考古機構和沐文堂、夢蝶軒、承訓堂等收藏家的支持和幫助。這一項目的成果是出版了《中國古代黃金工藝(一及二)》(2017 及 2023)(圖13)中英文版研究報告。應當說此項成果填補了中國古代黃金工藝研究的空白,對保護和傳承傳統工藝具有重要意義。(參看研究報告前言)

圖13-1 《中國古代黃金工藝》

圖13-2 《中國古代黃金工藝》,由許曉東和楊軍昌擔任主編

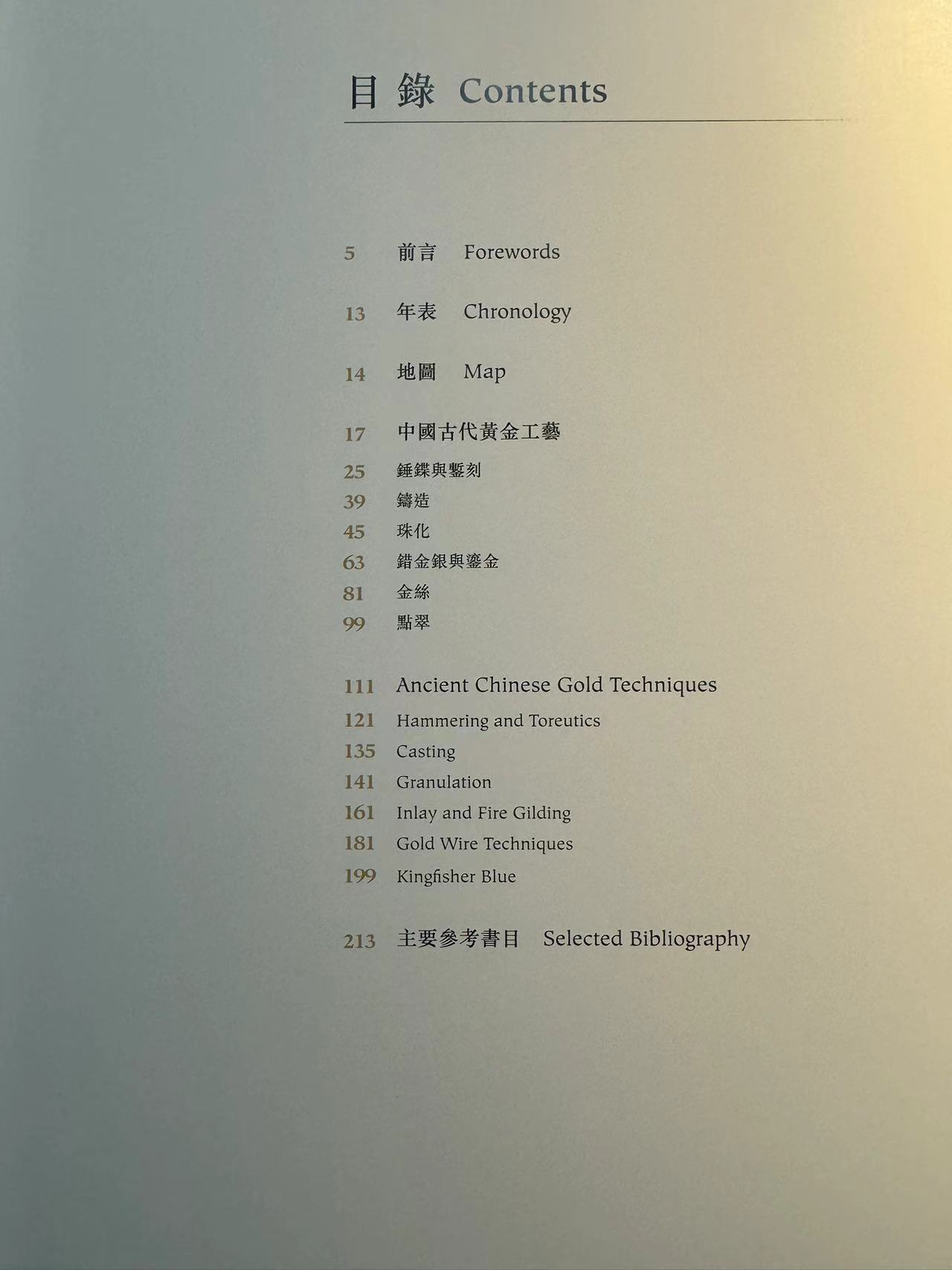

圖13-3 《中國古代黃金工藝》目錄

這兩種都是圖錄類型的報告。第一種為一冊,由許曉東和楊軍昌兩位教授擔任主編。報告前面是中文,后面是英文。團隊成員在總論中國古代黃金工藝的基礎上,對錘鍱與鏨刻、鑄造、珠化、錯金銀與鎏金、金絲、點翠這八大工藝有細致研究,既從文獻和實物討論工藝來源和具體制作方法及過程,又有檢測實例說明這些工藝在古代實際的運用。第二種報告中英文各有一冊,分為四部分,分別探討錯金銀、錽金銀、制絲、制鏈。每部分既有對相關工藝歷史文獻及實物的研究,又有對材料與工藝的科學檢測和設計實驗。曉東撰寫了《錽金銀工藝研究》一文,從清代文獻中探討錽金銀制作流程和用料,對明代或之前錽金銀文獻進行釋讀,并對錽金銀工藝的流布展開討論,分析了日本、中亞、歐洲的相關情況,確認錽金銀最具特征性的工序是發路,即在基體表面鏨鑿出交叉陰刻線,再于其上以物理方式附著金銀片或絲。這就將錽金銀與錯金銀進行了區分,對工藝名稱作了準確界定。

圖13-4 《中國古代黃金工藝(一及二)》(2017 及 2023)

有關中國古代黃金工藝的研究,不僅在學術上有開創意義,在合作模式上也極具新意。既有專家學者的投入,又有當代工藝設計師的參與,因而影響至珠寶行業內。在此過程中還培養了中文大學文物館的年輕學者和策展團隊。古代工藝的傳承與創新,是學界關注的一個熱點,被稱為非物質文化遺產“活態傳承”、“活化利用”。2017年11月,第六屆中國(國際)非物質文化遺產·東吳論壇在蘇州舉行,論壇主題是“非物質文化遺產的活化與復興”。曉東和十多位海內外工藝研究領域的專家應邀參加論壇,她作了“中國古代金器工藝及傳承”的演講,總結了團隊開展的研究工作。

圖14-1.許曉東應邀為蘇州博物館策劃“黃金為尚:歷史·交流·工藝”特展現場

圖14-2 許曉東應邀為蘇州博物館策劃“黃金為尚:歷史·交流·工藝”特展現場

圖15.“黃金為尚:歷史·交流·工藝”展覽圖錄

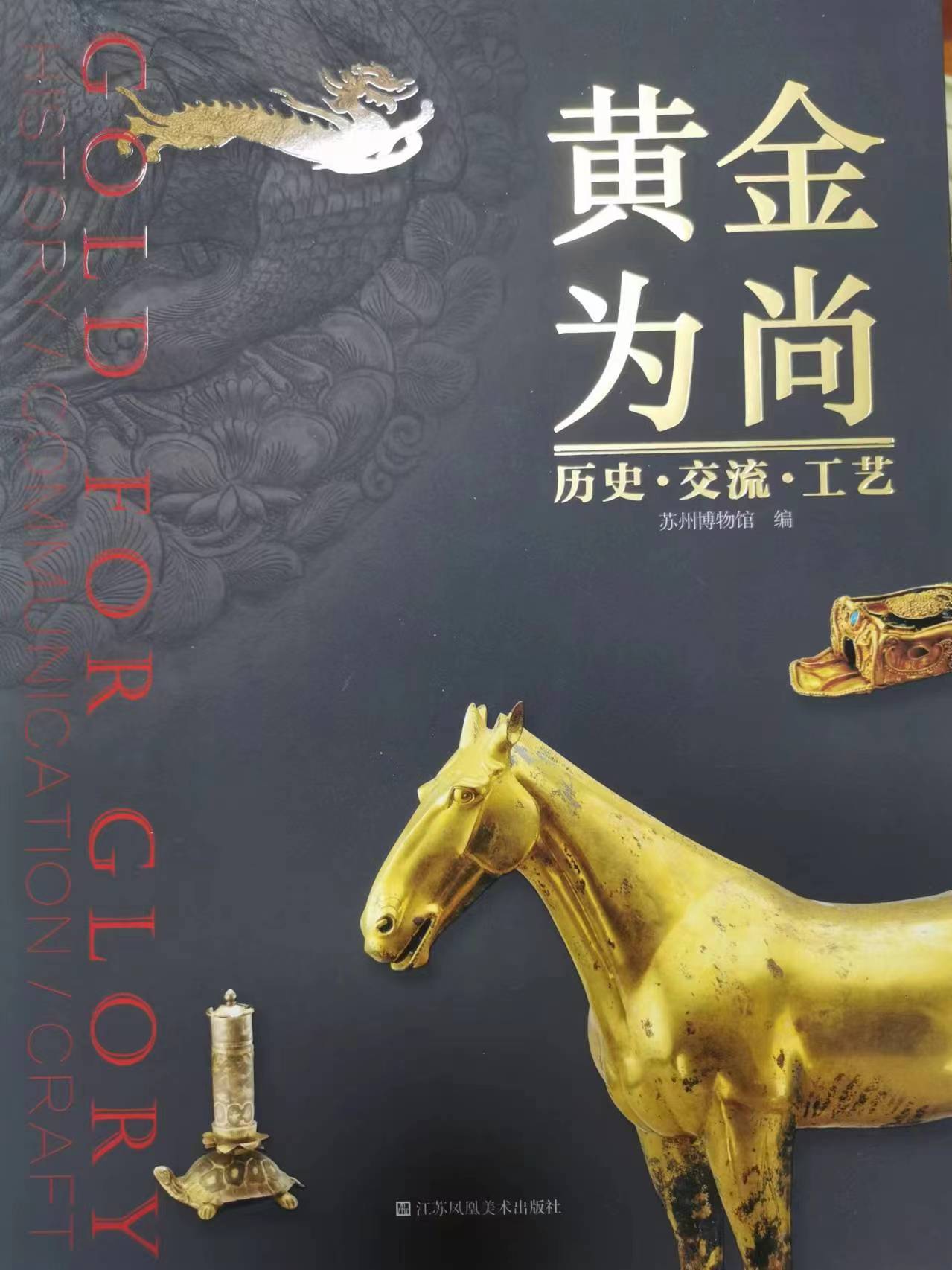

有關黃金工藝研究的又一項成果是,曉東應邀為蘇州博物館策劃“黃金為尚:歷史·交流·工藝”特展。展覽在2020年舉辦,正逢疫情期間,曉東和蘇州博物館的同仁克服重重困難,展覽如期開幕(展覽現場,圖14)。由蘇州博物館編的同名展覽圖錄也于同年12月在江蘇鳳凰美術出版社出版(圖15)。曉東為展覽撰寫總序,還發表專論《黃金為尚:歷史與交流》,對中國古代自夏商周時期至清代的黃金藝術進行了整體闡述,突出黃金藝術的中外交流,特別是斯基泰藝術對中國北方金器產生的影響,羅馬、波斯、希臘-巴克特里亞以及粟特與中國黃金藝術的交流,中國境內不同地域之間或代與代之間的交流、借鑒。展陳設計也在此基礎上分為三個板塊,分別是中國黃金制品的歷史、中國金飾的外來影響、中國古代黃金工藝。這次展覽的一大亮點是把陜西扶風法門寺塔地宮文物、西安何家村窖藏和江蘇鎮江丁卯橋窖藏這三大唐代金銀器窖藏文物匯聚在一起展示,突出了唐代黃金藝術的繁榮以及工藝的高超。另一大亮點是展出了周大福制作并捐贈給蘇州博物館的金累絲琺瑯鑲嵌蓮花碗。這一造型參考自1957年蘇州虎丘云巖寺出土的秘色瓷蓮花碗。胎體錘鍱而成,其中鳳鳥、紫藤等紋飾則主要以鏨刻及古代細金技術中的累絲、珠化工藝制作;又鑲嵌有紅珊瑚、松石,局部填入琺瑯等。是對古代金器紋飾和工藝技巧的現代演繹。(圖16,參看童宇撰寫的展品說明,《黃金為尚:歷史·交流·工藝》237頁)

圖16.周大福制作并捐贈給蘇州博物館的金累絲琺瑯鑲嵌蓮花碗

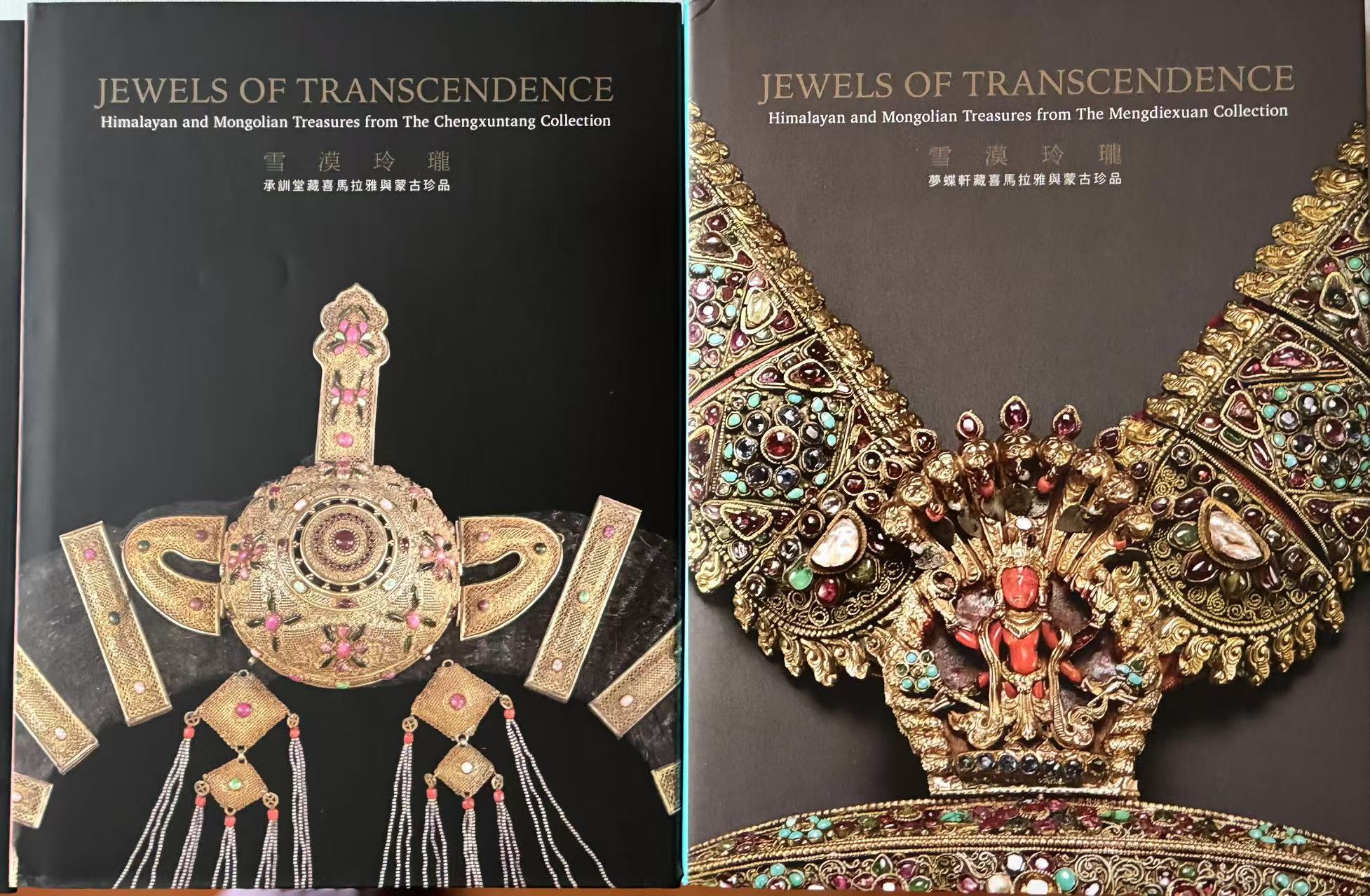

近些年,曉東還策劃了多個學術性強又深受海內外觀眾喜愛的展覽。其中之一是“雪漠玲瓏:喜馬拉雅與蒙古珍品”展,展覽在合肥、寧波、長沙和成都吸引數十萬觀眾,廣受贊譽,主要展出香港承訓堂和夢蝶軒收藏的西藏和蒙古藝術品。這一展覽中,人用飾物和宗教藝術是兩條主線,透過人、神飾物和生活禮儀及宗教祭祀裝飾,從新的角度探索蒙、藏自元朝建立緊密歷史淵源之后飾物藝術的互動影響。特展出版有兩本厚重的圖錄(圖17),分別是承訓堂和夢蝶軒的藏品,均分為“雪域篇”和“大漠篇”兩部分。此外還出版有一本專門的研究論文集,曉東撰寫了《天人合一:喜馬拉雅珠寶印象》一文,從西藏與尼泊爾珠寶飾品之題材與宗教的密切關系、人神飾品的互鑒互借、珠寶飾品制作材料的寓意等角度,凸顯中國西藏、尼泊爾地區珠寶天人合一的特質。

圖17-1 “雪漠玲瓏:喜馬拉雅與蒙古珍品”特展圖錄

圖17-2 《雪漠玲瓏:喜馬拉雅與蒙古珍品研究論文集》

如果說2004年“松漠風華:契丹藝術與文化”系統展示了以遼為主題的北方游牧文化,探討遼代金銀飾物的工藝和藝術風格;那么2013年“金曜風華:中國古代金飾”則展示了蒼狼白鹿北方草原金飾、赤猊青驄吐蕃金飾、紫鳳金龍中原金飾這三個特定的專題,其中吐蕃金飾是嶄新領域,展現古西藏金飾的獨特藝術風格和工藝;2018年“雪域玲瓏:喜馬拉雅與蒙古珍品”則是在吐蕃金飾基礎上的拓展和延伸,突破以往藏傳佛教藝術展聚焦宗教主題,集中展示蒙、藏佛像、唐卡及相關主流藝術的窠臼,從新的維度探討蒙、藏藝術內涵、物質文明、人文生活與宗教精神的交匯。這既是以夢蝶軒為代表的香港收藏家在金銀器收藏領域的思考與探索,也是曉東在香港自求學至工作期間學術研究不斷拓展的內在理路之一,她能從文物和藏品中充分發掘其價值而策劃視角新穎的展覽,在深入研究的基礎上向觀眾講述藏品的故事。對特定文化和文物材質的長時段探索使曉東具備寬廣的學術視野,她曾擔任香港城市大學《獵人·戰士·神靈:中國北方游牧藝術》(2022)特展顧問,體現了她對北方游牧藝術的豐富學識。

圖18.香港中文大學文物館2023年出版的“總相宜:清代廣東金屬胎畫琺瑯”展覽圖錄

曉東新近策劃的展覽“總相宜:清代廣東金屬胎畫琺瑯”為首批國家藝術基金贊助的香港項目之一,吸引著廣泛的關注,已前往天津、并將于上海、武漢以及數間歐洲知名博物館巡展。香港中文大學文物館2023年出版的同名圖錄(圖18)有曉東撰寫的導言,她寫道:“展覽旨在呈現清代廣琺瑯近二百年的發展歷程、藝術風貌、其所體現的不同地域或文化間技術與藝術的交流,及其因應市場變遷的調適。”展覽從六個部分展開:Ⅰ. 十字門開:粵海關的設立及廣州商貿;Ⅱ. 博采共融:廣琺瑯面貌的形成;Ⅲ. 包羅萬有:廣琺瑯的裝飾題材;Ⅳ. 千色競秀:廣琺瑯的千面萬向;Ⅴ. 無問東西:廣琺瑯的市場;Ⅵ. 見微知著:琺瑯工藝解析。和圖錄配套出版的還有論文集,收錄有曉東撰寫的《再論清代廣東金屬胎畫琺瑯》一文,從早期廣琺瑯風格的形成及特色、宮廷傳做與廣琺瑯的鼎盛、廣琺瑯的市場這三方面展開討論,力圖對近兩百年的廣琺瑯進行更為精細的年代劃分,同時也提出了多個有待繼續研究的問題。《敬悼許曉東教授》一文指出,“該研究反駁了廣東琺瑯器不及皇家制品的傳統看法,指出廣東頂尖琺瑯工匠獲召至宮廷造辦處,反映其高超的工藝水平。”這一特展在“提升大學知名度之余,也增強了香港在藝術領域的聲譽。其中一位借展藏家更因對曉東工作深感敬佩,將其琺瑯珍藏捐贈予香港中文大學。曉東不僅將嚴謹的學術展覽推廣予大眾,也將館藏所缺轉化為優勢,堪稱博物館人的典范。”

師友和家人心目中的曉東

追思會那天,香港中文大學文物館館長姚進莊朗讀了蘇芳淑教授的緬懷分享。蘇教授寫道:“2001年我來到香港中文大學藝術系任教,許曉東是我的第一位博士生。提起我,她總是說‘嚴格’。而我或許也會用同樣的詞來形容她。在過去的22年中,她來到我的世界,于我而言,她不僅是一位優秀的學生,還與我有著親人般的情感,共同分享對玉和琥珀的喜愛。她是我的朋友和同事,是一位國際型學者,她用獨有的安靜溫和的方式,執著而堅定地去實現她的想法和理念。通過曉東,我懂得了作為老師的意義。”蘇教授回顧了自2005年曉東博士畢業以后十八年間取得的學術成就,評價她的影響力超越了她所在的地域范圍。此外,蘇教授還提到,曉東是一位勇敢的旅行者、是一位好母親、是一位可以分享希望和困難的朋友。

在追思會上緬懷分享的還有曉東生前的同事、朋友和家人,有的現場出席,有的通過連線表達懷念之情。分享的嘉賓有故宮博物院副院長任萬平女士,原臺北故宮博物院器物處處長、香港中文大學藝術系與文物館合聘訪問學人嵇若昕女士,深圳博物館研究館員郭學雷先生,周大福設計總監林鴻勝先生,香港中文大學藝術系副教授尹翠琪女士,蘇州大學藝術學院教授毛秋瑾女士,香港城市大學般哥展覽館總監陳麗碧女士,以及曉東的學生香港中文大學藝術系博士李怡安女士。大家都回顧了和曉東交往的點滴,她淵博的學識、對學術和工作全情投入的態度、真誠待人的品格都永留我們心間。參加曉東追思會的還有我們的老師莫家良先生、求學期間的多位同學、曉東在文物館的眾多同事,也有收藏家、博物館及北山堂基金會的同仁,以及眾多曉東在大學及業界的朋友們。

許曉東與本文作者的畢業合影

許曉東與本文作者的畢業合影

追思會的最后環節,是曉東的兒子楊喬然的分享。我對他的印象始于曉東總會提起的“暉暉”,這是他的小名。當年我們讀書時住的房間中,曉東把兒子的畫作貼在墻上,上面有“暉暉”的簽名,一直留在我記憶深處。后來曉東回到北京工作,我曾在她家住過。那時暉暉正上中學,喜歡吃燒烤,我們一起陪著他享用美食。眼前的喬然早已長大成人,接近而立之年,他的分享令人動容。自曉東離世后,他每天都會給媽媽發微信,說說工作上遇到的事,聊聊家長里短。即使再也收不到回信,他也堅持做這件事,清晰地記得媽媽離世多少天。兒子眼中的曉東,為了求學堅韌不拔,在工作之余、每晚哄孩子睡后堅持學習英語,最終考入香港中文大學。2007年學業有成之后回到北京工作,正是兒子青春叛逆期,媽媽的包容孩子不會忘記。而2013年曉東出任文物館副館長之際,又是喬然考入香港浸會大學讀書之時,往后的十年母子都在香港,互相陪伴,一起看展覽、看電影、逛超市,分享美食和生活中的大情小事。喬然在香港成家立業,曉東生病住院時始終陪在身邊,我想曉東離開時,應該是安心的。

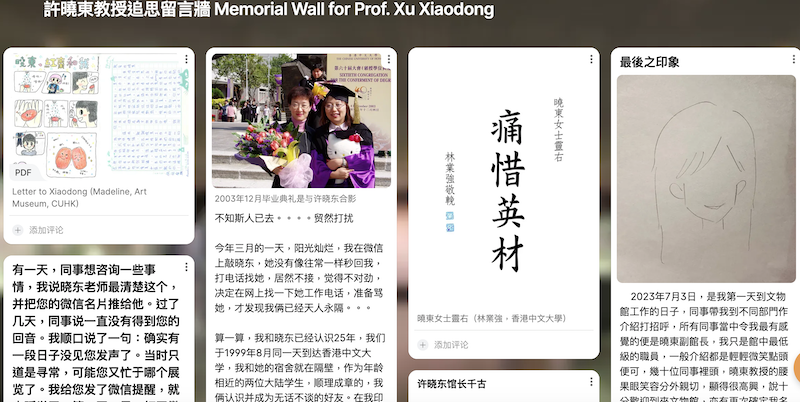

許曉東教授追思留言墻

香港中文大學文物館專門在網上設置了“許曉東教授追思留言墻”,也很早公布了網址。讀著曉東的同事、朋友、學生發布的留言,長長短短的文字,有的配上了合影,述說的都是大家各自心目中的曉東。內容或有痛惜,或有悲傷,或有感懷,更多的卻讓人感到溫暖,讓人仿佛覺得,曉東一直都在我們身邊,從未遠離。

附記:本文的寫作得到眾位師友的幫助,特別感謝香港中文大學文物館童宇先生及他的同事惠賜多種圖錄;感謝蘇州考古所程義所長惠賜圖錄、蘇州博物館江偉達先生惠賜“黃金為尚”展廳照片;感謝上海博物館褚馨女史惠賜蘇芳淑教授悼念文字的翻譯稿、楊喬然先生惠賜追思會發言稿;感謝聽我分享我和曉東往事的朋友們。最后一次見曉東是2023年3月31日,她從上海來蘇州,我陪她去吳文化博物館看展覽,和她一起在十全街的餐廳用餐。她說起2024年春天要帶文物館之友團隊來蘇州考察,聽昆曲和評彈。2023年10月至2024年1月,曉東生病住院期間,我和褚馨及香港中文大學藝術系尹翠琪女史始終保持聯系,寫下激勵曉東的文字,共同度過了那段煎熬的日子,謹此紀念。

(本文作者系蘇州大學藝術學院教授,原文標題為《金曜風華——追憶摯友許曉東教授》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司