- +1

詩書傳家:貴為兩代帝師,翁同龢為何卻說:“富貴不足保”?

寫在前面

翁同龢身為同治、光緒兩代皇帝的帝師,身居清朝統治中心樞紐,是晚清政壇上有影響的歷史人物和著名政治家。在他40余年的政治生涯中,經歷了晚清許多的重大朝政活動和社會變革,諸如太平天國運動、中法戰爭、洋務運動、中日甲午戰爭、戊戌變法等。

如果說在前幾次事件中,翁同龢所處的政治地位還不足以對事件產生重大影響的話,那么,在甲午中日戰爭和戊戌變法中,他的影響就是舉足輕重和左右全局的了。可以說,在近代中國社會新陳代謝的過程中,他與時俱進,對國家和民族作出了有益的貢獻,因此翁同龢也被稱為“中國近代史上的關鍵人物”之一。

自翁同龢1904年去世至今,學術界一直對他進行著研究,其中我認為價值最大的是翁氏一族“輕富貴,重詩書”的家族文化傳統。

“財富傳承”是個大話題,作為高凈值人群重要的財富目標,內涵早已超越物質財富規劃,無形資本傳承越來越成為家族財富傳承的重要組成部分,家族精神的傳承便是其表現形式之一。在中國歷史上,就曾有曾國藩的同事資本傳承以及李鴻章的婚姻資本傳承等,而翁同龢翁氏家族的藏書傳承家族精神則是“賦精神于實物”的無形資本傳承代表案例。

翁同龢家族自其父親翁心存起,到翁家的最后一位進士翁斌孫,翁氏家族創下了“父子兩帝師、一門五進士、一家三巡撫”的豐功偉績,后人中也不乏佼佼者,如在美國留學的翁萬戈等。

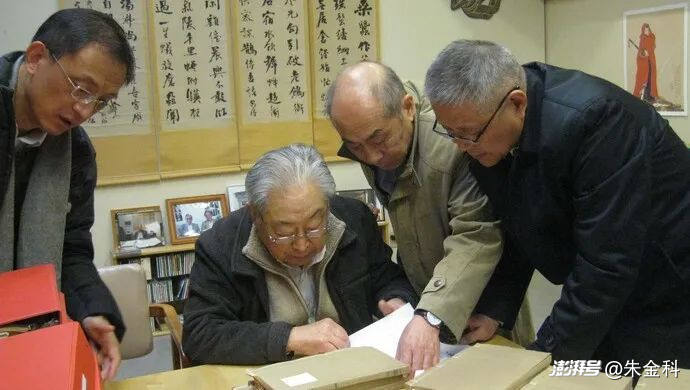

↑收藏家翁萬戈

翁氏家族的成功之道在于翁氏將藏書、用書與為善、立業的家族精神進行有機結合,以家族藏書為載體實現家族精神的有序傳承,對當下家族企業創始人想要傳承家族精神頗具啟示意義。

壹、翁氏藏書:兩代人共同努力!

翁氏為明末以來常熟八大家族之一。1588年,翁愈祥考中進士,官至吏科給事中(從七品),自此,翁氏家族耕讀而仕,以文入世、經世,成為世家望族。翁氏家族藏書源于翁同龢的父親翁心存,兩代人的共同努力成就翁氏藏書“中國清末九大藏書之一”。

以現在的官職序列來看,翁心存的父親翁咸封官至連云港教育局局長,由于父親為官清廉,家境還是比較貧寒的。為貼補家用,翁心存不得不到一些藏書樓去校勘書籍,以賺點外快。事實上,翁心存將看起來很苦的一份差事變成一個很好的學習機會,借助這些藏書資源,快速增補才學,版本、校勘、鑒賞的能力都有所增強。

翁氏藏書的來源有家傳、購買、抄錄和交換四個主要途徑。文人間藏物的互相欣賞、傳抄、交換等均是富有文化內涵的活動,翁氏在與文人交往中,以典籍為媒也是常有的事,翁氏藏書中有一部分也是受贈之書,即“交換”。抄錄即現在所說的“手抄本”。

翁氏家族在購買方面的藏書故事頗多。常熟當地的陳揆家族,世代都是儒生,藏書頗為豐富,陳揆本人更是愛書如癡,在考場失意之后,將畢生的精力全部用在積聚、整理、研究古代文獻上。去世之后,養子不懂收藏,只懂變賣。翁心存不忍心看到這些藏書落入凡夫俗子之手,遂“以原價收購”其十之四五,約四五萬冊,這構成了翁氏藏書的重要組成部分。

在翁心存的諄諄教誨下,翁家子孫都愛書,也愛讀書,更是能靠才學一展宏圖。

大兒子翁同書1846年考中進士,在揚州江北大營工作期間,在琦善軍中供職。戰火紛紛時期,仍不忘購買流轉于揚州的宋元明三朝秘籍孤本,可惜大營幾次失守,購買的藏書也遭損毀。為避免類似事件再次發生,后期他將購得圖書寄往京師家中,最多一次竟多達100多種。

小兒子翁同龢高中狀元,成為帝師,在購書方面的經典故事就是“五顧《集韻》”。據日記記載,1865年二月初十到十五日六天中,有五天每天一次到書店與老板商談購買《集韻》一書,最后收入囊中,如此執著的聚書精神躍然紙上。

貳、翁氏守書:珍視詩書如同珍愛自己的生命!

私家藏書與公家藏書兩者之間的區別在于,公家藏書與封建王朝的政權興衰相始終,而私家藏書則與家族聚散相伴生。如前所述,翁氏藏書的第一桶金來自于陳氏藏書,原因在于陳家的養子不懂收藏。作為翁氏藏書的創始人,翁心存也深知這一點,所以在從陳氏手中購得的《丁卯集》上專門寫過一段話告誡子孫要好好守住翁氏藏書。

大意如下:稽瑞樓藏書大半已化為云煙,這本《丁卯集》及元刻《麗則遺音》都是陳揆當年以高價從黃氏那里買來的,幸好沒有賣掉。陳揆已經離世,他摯愛的書也沒能留在家中。現在我馬上要回京師了,留下這幾句話給子孫,你們一定要妥善收藏。

翁氏藏書的繼承人中翁斌孫17歲考中進士,是翁家在清末的最后一位地方大吏。清帝退位,翁斌孫退居天津“讀書自娛”,而對收藏一事亦樂此不疲,至此翁氏藏書的數量和質量又上了一個新臺階。

翁家后代如翁之熹、翁之廉和翁萬戈等均處于翁氏藏書的“守書階段”,所以翁萬戈在一次采訪中明確說自己是一名“守藏家”。

20世紀初,“翁氏藏書”傳到翁同龢曾孫翁之廉手中。在天津居住期間,覺得北方天氣干燥,易于保藏,便將一部分精品轉移到天津,其余的仍藏于常熟翁氏故居“彩衣堂”中。

1919年,翁之廉過世,翁氏的天津藏書傳到由弟弟翁之熹過繼來的兒子翁萬戈手里。翁萬戈,1918年出生,1938年赴美留學,1953年加入美國籍。1947年回國期間,了解到國內時局動蕩,遂將屬于其名下的祖傳書畫、古籍及雜物裝箱,借助煤船將其轉運上海,然后再利用其岳父的關系將其運到美國,1949年年初抵達紐約,存入曼哈頓貯藏公司。

簡言之,翁氏后人在翁氏藏書的守書階段功不可沒,否則,也不可能有今天存在國家圖書館和上海圖書館等處的翁氏藏書。

叁、翁氏傳書:不只是家族文化傳承,更是民族文化傳承!

翁氏藏書的傳承路徑可分對私和對公兩個層面進行闡釋。

對公層面而言,翁同書一支的藏書在新中國成立之初,由翁之熹悉數捐給國家圖書館;翁同龢一支的藏書在翁萬戈手中以出售和捐贈的方式被收入上海圖書館,如2001年4月,通過中國嘉德公司牽線搭橋,由上海市政府出資450萬美元,買下了尚存翁萬戈手中的藏書。2015年,翁萬戈將包括《翁同龢日記》手稿47冊在內的一批珍貴文獻捐贈給了上海圖書館。2016年,翁同書的五世孫翁銘慶又捐贈了翁同龢早年日記1冊。

自翁心存算起的1750年到2016年,266年后,翁氏藏書實現了由私向公的完美轉換,進而實現藏書價值的社會價值最大化。

2019年9月9日,“萊溪華寶——翁氏家族舊藏繪畫展”在上海博物館開幕,翁氏家族代表翁銘慶、翁以鈞以及著名書畫家陳佩秋等出席儀式。展覽名稱“萊溪華寶”,系翁萬戈先生齋名及其夫人程華寶女士之名合成,寓有翁氏家族所珍中華瑰寶之意。

“萊溪華寶——翁氏家族舊藏繪畫展”的舉辦,得到了常熟翁同龢紀念館的大力支持和幫助,本展旨在讓世人銘記翁萬戈先生為祖國、為文博事業、為上海博物館做出的巨大貢獻。上海博物館展覽舉辦的同時,在美國波士頓美術館也同期舉行“翁氏家藏精品展”。兩展呼應,全面地向世人呈現翁氏家族書畫鑒藏方面的成就。

2020年12月9日2時,著名華人收藏家翁萬戈在家中逝世,享年102歲。

翁氏藏書對私傳承的實物路徑則是始于翁心存,傳給翁同書、翁同爵和翁同龢三個兒子,接下來的一種說法是翁同書和翁同爵將其藏書均傳給了翁同龢。事實上,翁同書只是將其一部分藏書給了翁同龢,一部分藏書傳給其嫡孫翁斌孫,由其再傳給翁之熹。翁同龢一支中將其藏書傳給曾孫翁之廉,然后再傳給翁萬戈。

顯見,翁氏藏書的傳承路徑則是選擇家族中最有才華的一位進行傳承,如翁同龢是二代中藏書最多的一位,翁同書和翁同龢兒輩的傳承信息暫缺,嫡孫和曾孫的信息中翁斌孫是翁氏家族中最后一位進士。

事實上,翁氏藏書是以藏書為依托傳承耕讀的家族精神。如祖訓“富貴不足保,惟詩書忠厚之澤可及于無窮”可見一般。

再如翁同龢曾為翁家石梅先祠司永堂轉聯并書“綿世澤莫如為善,振家聲還靠讀書”,此聯總結了翁氏家族數代人的人生經歷,又成為對后代人的祖訓,激勵一代代家族成員為之努力。此語也道出翁氏家族讀書、用書與為善、立業的關系,強調諸多方面的統一。

翁同龢為瞿氏鐵琴銅劍樓提聯并書:“入我室則端人正士,升此堂多古畫奇書。”從中可以看出翁氏強調藏書、讀書與端人正士之間的關系,這種藏書思想或曰藏書精神、藏書文化給后人以無限啟迪。

翁氏家族通過藏書延伸的為善、立業家族精神經久不息。以翁萬戈為例,赴美學的是工程學,碩士畢業還是無法放棄家學,學油畫、電影,工作之余,一直研究家藏的書籍、字畫,著有《翁同龢文獻叢編》等書。翁萬戈專心整理家藏的書房——萊溪居,一方面取自鎮名“萊姆(Lyme)”以及邊上的溪水,更是與祖屋“彩衣堂”相呼應,承接二者的典故為“老萊子彩衣娛親”。

結語

翁氏為明末以來常熟八大家族之一,翁氏家族耕讀而仕,以文入世、經世,成為世家望族。勤奮讀書成為翁家世代恪守的祖訓,所謂“富貴不足保,惟詩書忠厚之澤可及于無窮”。讀書有賴藏書,常熟又是明清以來私家藏書中心地,翁氏受熏陶,逐步建立起家族藏書。

翁同龢為瞿氏鐵琴銅劍樓題聯并書“入我室皆端人正士,升此堂多古畫奇書”,強調藏書、讀書與端人正士的關系,強調要好讀書、讀正書、做好人。這種藏書思想或曰藏書精神、藏書文化給后人以啟迪,我們今日需要弘揚的正是這種精神。給了一個姓王的男人。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司