- +1

多重視角下的跨國史研究——記京師中美跨國史研究系列活動

2024年秋季,為了推動跨學科與跨領域的中外跨國史研究,北京師范大學歷史學院世界現代史教研室與國際關系史教研室先后邀請了美國密蘇里州立大學歷史系Mark D. Hersey教授,臺灣師范大學歷史學系吳翎君教授,中國社會科學院近代史研究所高國榮研究員,美國麻省大學歷史系舒喜樂(Sigrid Schmalzer)教授等四位海內外歷史學者,舉辦了一系列多重視角下的跨國史主題講座。

其中,Hersey教授的講座“邁向黑人帶的環境史:美國南部的景觀與區域認同”發揮了環境史天然的跨國家跨地區屬性,以美國南部黑人帶為案例,強調不受人設國界限制的自然景觀通過塑造區域內人群的身份政治來影響甚至推動政治運動。

吳翎君教授的講座“中國與美國——跨國企業、技術革新與近代中國國家治理”則以19世紀末至20世紀30年代的中美經貿交流為背景,討論了一戰中中美基于共同中立立場的特殊關系,對這一時期中美之間由留美歸國人士、跨國知識社團、美在華商人與企業構成的巨大行動者網絡進行了極為細致的分析,為理解大時代背景下的微觀跨國交流提供了具體案例。

高國榮研究員的講座“中國共產黨與中國生態文明建設”討論了近百年來中國共產黨領導的環境保護發展成為新時代生態文明建設的歷程。其中,高國榮研究員重點強調了不同時期的世情、國情、黨情對于黨領導的環保事業的影響,將中國共產黨的生態文明建設置于更廣闊的跨國視野中進行了歷史的考察。

舒喜樂教授的講座“北美《全球概覽》雜志的連接世界:反對殖民主義和資本主義的替代技術”介紹了1968年創刊的雜志《全球概覽》及其所代表的美國左翼群體對20世紀資本主義與殖民主義的反思,其中特別關注于他們從第三世界尋求替代性技術的嘗試。通過分析《概覽》推動的全球知識交流,舒喜樂教授特別強調了美國左翼知識分子對新中國生態農業知識與勞動意識形態的吸收和轉譯,為理解近現代中美跨國交流中中國向美國的知識與文化輸出提供了新的見解。

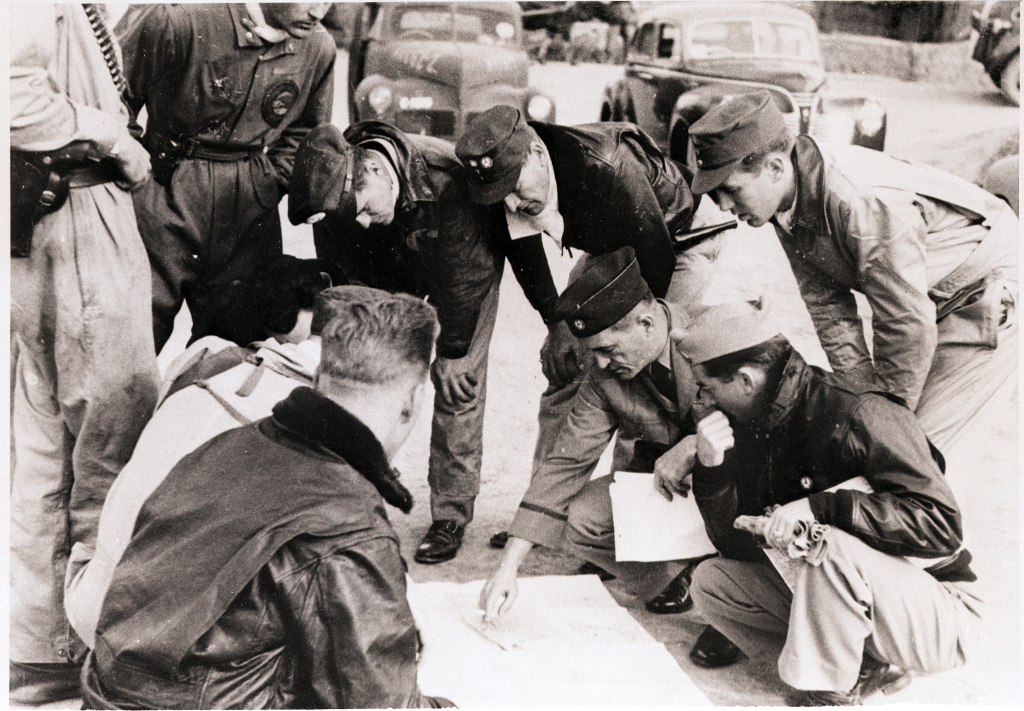

清代部分留美中國學生與使館官員在紐約的合影。

這四場講座在研究時段上貫穿近代史、現代史乃至當代史,主題上涵蓋環境史、商業史、中共黨史、科學史、技術史、農業史等多個史學領域,研究對象上覆蓋政府、民間組織以及自然環境等多個維度,為跨學科、跨領域的中美跨國史研究及其與傳統歷史學的融合互通提供了重要理論探索和案例討論,也為青年學者在各個領域和方向上進一步拓展中美跨國史研究方法與研究內涵提供了前期基礎。

2024年12月21日至22日,“1949年以前的中美跨國史”京師世界歷史工作坊在北京師范大學歷史學院舉辦,來自北京大學、清華大學、北京師范大學、北京林業大學、南開大學、上海交通大學、上海大學、上海中醫藥大學、東南大學、南京農業大學、中國科學院自然科學史研究所、中國社會科學院世界歷史研究所等多所院校和科研機構的師生參會,并有諸高校師生線上線下旁聽和互動。

本次工作坊則進一步匯聚了農業與林業、宗教與教育、情報與媒體、交通與技術、商品與醫療這五個大方向的青年歷史學者,從知識生產與技術擴散、宗教傳播與文化交流、商品貿易與醫療對比、物種遷徙與生態影響等多維度,對19世紀至20世紀上半葉中美兩國之間層次豐富、糾纏復雜的互動關系進行了更加聚焦的案例研究和系統性的學科互聯,為深化近代中美跨國史和中美關系史的理解做出了貢獻。

工作坊于12月21日晚7時開幕,北京師范大學歷史學院院長劉林海教授為開幕式致辭,代表學院向與會師生表示歡迎,肯定了中美跨國史研究在歷史學發展與現實關切等方面的重要意義,同時介紹了北師大歷史學院在區域國別學、中外關系史研究與青年學者培養等方面取得的成果與所做之努力。

北京師范大學歷史學院院長劉林海教授作開幕致辭

一、農業與林業

工作坊第一部分由北京大學醫學人文學院姚靚副教授主持,由北京林業大學林業史研究室郎潔副教授、清華大學人文學院歷史系拜李贊博士生與北京師范大學歷史學院張瑞勝講師依次做報告。三份報告分別展示了中國對美國入侵病蟲害的研究與應對、中國古典治蝗知識對19世紀北美蝗災防治的影響以及二戰后美國與國民政府圍繞農業技術合作的雙向互動,充分展現了中美在農林方面交流的長期性、廣泛性以及多向性。

其中,郎潔副教授的報告《近百年中國外來森林病蟲害的記載與擴散》圍繞美國白蛾和松材線蟲兩種極具代表性的外來森林病蟲害,深入研究了近百年來入侵森林病蟲害在中國的傳播與擴散模式。在報告中,郎潔副教授展示了病蟲害傳播與中美經貿活動的聯系,中國病蟲害防治在學術研究與管控實踐上的國際性,從政府管理與科學研究兩個維度,為中美跨國史研究提供了環境與生態視角的補充。

拜李贊博士的報告《美國昆蟲學委員會報告中的古代中國治蝗農書與人-蝗關系研究》以19世紀70年代北美蝗災為背景,探討了中國古代治蝗經驗與技術的國際化傳播過程,以及19世紀美國知識界對這些經驗的積極吸納。報告旨在打破“地方性知識”與“現代科學知識”之間的二元對立,重新審視了“土”與“洋”在知識全球化流動中的復雜關系。報告也同時指出,在19世紀美國學者眼中,中國古典知識的有效性與清王朝在國際地位上的邊緣性并不沖突,對知識的借鑒與政治上的偏見可以共存。該研究為我們理解19世紀的全球知識流動,同時期美國精英與民眾對科學的認知分歧,以及古典中國在世界上的多元形象補充了新的見解。

張瑞勝老師的報告《1946-1948年間的中美農業技術合作團研究》討論了二戰后南京國民政府與美國在農業技術上的短暫合作,并重點分析了時人對此次合作的多種批判,如認為此次合作涉嫌以美國而非中國的農業利益為核心,忽視中國本土的農業文化與民族認同,長期來看可能會制約中國作為主權國家的經濟發展自由等。在此案例研究中,張瑞勝老師密切結合時代背景,強調跨國科學技術交流與后殖民主義以及民族主義的緊密聯系,并指出要在中國農村實現對西方現代農業技術與投資的接納、吸收和利用,必須以獨立自主的國內政治環境和公平公正且相互尊重的國際關系外部環境為根本前提。

二、宗教與教育

工作坊的第二部分以“近代中美間的文化碰撞與國家形象的文化建構”為主要內容,北京師范大學歷史學院安星柯、黃雯鏸兩位博士生與北京大學歷史學系張昊博士生,分別圍繞19世紀美國傳教士與中國知識分子之間的世界觀沖突、近代中國學者對美國史教材的編撰以及戰后美國基督教網絡對香港的文化影響進行了精彩報告。三份報告共同探討了宗教與教育在跨國文化交流與國家文化戰略中的重要地位,以及看似獨立的文化活動與國家政經需求之間潛移默化的復雜關系,進一步深化了學界對近代中美跨國關系中宗教與教育部分的歷史理解。本部分由北京師范大學文學院杜博思教授主持并點評。

安星柯博士的報告《美國新教傳教士與近代中國世界觀變遷(1830-1927)》分析了美國在華傳教士在地理、政治體系和文明秩序三個維度上對中國天下世界觀的挑戰,以及中國知識分子在這三個維度上的抵抗與對主體性的堅守。本研究一方面體現了美國傳教士群體在近代中國世界觀轉型中的深度介入,也體現了中國知識分子對近代地理知識、國際法等新型認知工具的積極吸納,以及在重建民族文化價值層面的主體性與能動性,為進一步探討中美文化交流提供了有益的研究框架。

黃雯鏸博士的報告《近代中國對美國史的認識與教學》聚焦近代中國知識分子對美國史的認識過程。她以時間順序呈現了中國知識分子的美國史認識從基于傳教士描述到親自考察的轉變;分析了中國的美國史教學發展中出現的整體的美國史觀、美國史研究方法的遷移、獨立做西洋史研究等意識,以及中國本位研究意識的自覺轉向;梳理了中美關系動蕩下促發的美國排華史與侵華史研究。報告指出,近代中國的美國史學有憲政、經濟、中美關系三大關注點,時刻具有強烈的現實訴求,深系救亡圖存的重大主題,在知識史的維度上展現中美關系的變動。

張昊博士的報告《美國基督教跨太平洋傳教網絡的重新配置與戰后香港的現代化和美國化(1949-1965)》探討了二戰后美國教會組織在國家支持下對香港經濟與教育提供援助的歷史,并詳細分析了教會組織、美國政府意志、香港企業、英國殖民政府及中美知識分子之間的多重互動。報告指出,二戰后美國政府以宗教團體和教育事業為重要媒介,積極推動并引導香港的現代化與美國化過程,使美國逐漸取代英國成為香港最具影響力的外部勢力。作為這一過程的重要方法與結果,美國政府與精英人為地在香港構建了一種自由國際主義形式的美國神話,而教育事業以及不斷流動的知識分子群體在塑造該神話的過程中發揮了舉足輕重的作用。

三、情報與媒體

工作坊的第三部分由北京師范大學歷史學院安然教授主持,以中美對彼此情報的獲取方式為主要內容。上海交通大學人文學院賈欽涵副研究員、北京師范大學歷史學院劉芳副教授與北京大學歷史系吳博皓助理教授均在相關歷史問題的研究對象選擇上做出了新的拓展,對美國駐華商務專員、作為報刊信息源的通訊社和作為情報中介的戰后日本技術官僚等以往被相對忽視的歷史角色進行了深入研究。

賈欽涵副研究員的報告《美國駐華商務專員情報活動初探(1914-1941)》聚焦于兩次大戰之間的美國駐華商務專員制度,考察美國商務部如何為美國政府和企業提供中國市場信息。該研究認為,兩次大戰之間的美國駐華商務專員制度是對此前存在的港口情報體制和領事情報網絡的整合,體現了美國對華經濟情報活動的專業化,和情報收集途徑的多元化。

劉芳副教授的報告《五四時期在中美兩國之間的中美通信社》以與北洋政府有深度合作的“中美通信社”為研究對象。在1918至1928年間,中美通信社經歷了從美國戰時宣傳機構向中美合辦到中國私營的復雜轉變,在五四運動期間,該機構同時發揮了引導社會輿論與向北洋政府提供國際情報的多重功能。該報告指出,中美通信社復雜的歷史背景導致了其成員復雜的身份認同,該機構體現出了處在“中外之間”的復雜跨國屬性和復雜多變的利益關系。通過對中美通信社歷史的細致考證研究,劉芳副教授表示,希望能以此推動學界對“通訊社”這一被長期忽視的機構的認識,并指出,此類機構與近代政治外交的關系值得被重新挖掘和評估。

吳博皓助理教授的報告題為《日本帝國技術官僚對冷戰美國亞洲戰略的影響》,研究對象是戰后日本技術官僚,他們還曾是舊日本帝國與殖民地要員,吳博皓分析了這一群體與美國冷戰亞洲戰略之間的復雜關系。一方面,他們繼承了日本在1945年前建設的龐大亞洲知識網絡,并通過自身身份在戰后的轉變使此網絡融入戰后新的東亞秩序,在美國對東亞的情報工作中扮演關鍵角色;另一方面,他們也有能力在美國影響之外,獨立使用其亞洲知識為日本自身的戰后發展訴求服務,并進而影響美國的亞洲戰略。吳博皓老師的報告揭示了日本在構建冷戰亞洲秩序中的能動性,以及日本官方與民間知識分子及其掌握的亞洲知識網絡在這一建構過程中的重要作用。該研究為更全面地理解冷戰亞洲格局提供了新的視角。

四、交通與技術

會議第四部分由北京師范大學歷史學院張瑞勝講師主持,該部分聚焦于使跨越太平洋交流成為可能的交通與工程技術及背后的中美知識分子。美國普渡大學歷史系孔雪寧博士,中國社會科學院世界歷史研究所許翔云助理研究員與中國科學院自然科學史研究所劉亮副研究員,分別圍繞美墨邊境華裔移民、在華美國軍人以及中美跨國工程師群體,為會議帶來了三份詳細的案例研究。

孔雪寧博士的報告《譚兆亮和“航空救國”》著眼于長期旅居美墨邊境城市圖森(Tucson)的華裔譚兆亮的特殊人生軌跡。譚兆亮作為海外華裔,一方面在抗日戰爭期間積極為抗戰培養華裔飛行員,對中國航空業做出卓越貢獻,但在另一方面也因其移民經歷而堅持作為華裔美國人的身份認同。通過這份個案研究,孔雪寧博士考察了美墨邊境華裔這一特殊群體,重點關注了這一群體在融入美國社會時如何保留自身文化遺產,以及隨之產生的復雜且靈活可變的自我身份構建,充分展現了中美跨國交流在微觀個人層面所產生的復雜糾纏。

1942年3月27日,美國志愿軍飛行員和中國軍隊在一起討論。

許翔云助理研究員的報告《詹姆斯·H·威爾遜的中國觀》考察了威爾遜身兼軍人和工程師的雙重身份,以來華考察鐵路和作為八國聯軍一員兩種途徑多次“來訪”中國的特殊經歷。報告在官員、商人、傳教士之外,額外審視了軍人群體在中美交流中扮演的角色,探討了美國歷史人物個人的中國觀念與美國對華政治之間的相互影響,為理解19世紀下半葉中國形象在美國的構建提供了新的微觀視角。

劉亮副研究員的報告《中美工程師協會成立的動因探析》分析了1919年在北京成立的中美工程師協會在同時期眾多同類科技社團中的特殊性,并重點介紹了中美工程師協會的人員構成,協會活動案例及社會反響。報告指出,相比直接發揮技術支持功能,中美工程師協會更接近于一座跨國溝通橋梁,這一橋梁由在華美國工程師群體和留美歸國知識分子共同組成,這些成員多樣化的社會背景構成了連接兩國各界群體的黏合劑,這一紐帶通過促進中美間政治、資本與技術交流,為推動中國近代工程事業發展做出的貢獻要遠超過協會成員本身的職業化努力。

五、商品與醫療

工作坊的第五部分由上海大學文學院夏昀教授主持。北京大學醫學人文學院姚靚副教授、東南大學人文學院歷史系李昕升副教授、北京師范大學歷史學院劉黛軍博士后與上海中醫藥大學科技人文研究院王志永副研究員分別從國際商品銷售、跨國物種傳播以及疾病醫療跨國認知等視角做了中美跨國史的細致考察。

姚靚副教授在報告《二戰后可口可樂在華境遇的變遷》中,聚焦可口可樂在華發展的關鍵時期——從二戰結束到新中國成立初期。報告強調,在華可口可樂的特許經營模式對于理解中美關系具有重要意義:二戰后可口可樂在華銷售的曲折歷程,不僅體現了二戰后美國商品對國貨市場的沖擊,也與新中國成立后復雜多變的國際政治矛盾相互交織;而這種特許經營模式使上述矛盾在可口可樂問題上進一步復雜化,進而造就了其在華銷售史的特殊坎坷。可口可樂的案例由此成為觀察近代外資企業在華運營模式的典型窗口,為從商業視角探討中美關系復雜性提供了新的思考。

李昕升副教授的報告《中國玉米發展:歷史與現實》在更長的時間與空間范圍展示了玉米這一重要跨國作物的物種史。報告從單種作物出發,將經濟史、物質文化史、環境史、全球史融合在一起,探討了包括玉米傳入中國的歷程;中國玉米種植的生態環境史;玉米對中國近代農業土地政治的影響;玉米在中美兩國的生產與消費模式對比等眾多問題。該報告是一部從微觀物種出發的多維度、跨地域的大歷史圖景的精煉濃縮。

劉黛軍博士后的報告《中美兩國肺結核療養院與疾病防治的歷史反思(1884-1952)》從多角度對比了中美醫界對肺結核的認識與應對,并重點回應了西方曾對中國肺結核病情的態度。劉黛軍老師以療養院歷史為切入點,進一步探討了中美兩國在對肺結核療養的認知與醫患關系等方面的差異。報告最后強調了文化建構對跨國疾病認識的重要影響,并指出加強全球不同區域間的交流對消解疾病認知中的偏見與誤解具有重要意義。

王志永副研究員在報告《19世紀下半葉中醫藥在美國的傳播與華人醫生經濟社會地位的變遷》中,系統梳理了19世紀下半葉華人醫生在美國的經濟社會地位變遷。報告詳細展示了在美華人醫生為克服偏見、在白人社會中推廣中醫藥并提升自身經濟社會地位,在醫療技術、宣傳方式與司法合作等方面采取的多重策略。該研究協助突破了對種族排斥時期“壓迫—被壓迫”的簡單二元理解,揭示了美國主流社會與華人精英階層之間鮮為人知的社會文化互動。

會議最后,上海大學夏昀教授、北京師范大學安然教授、杜博思教授、張瑞勝講師等學者對兩天的會議進行了討論與總結。通過各個領域歷史學者的報告與交流,本次工作坊充分展現了中美跨國史和中美關系史的多樣性與復雜性。兩國的歷史背景、種族分布、文化習俗以及地緣政治關系塑造了對于彼此特殊的認知與想象。百余年來,在人員、文化、制度、知識、科學、技術、經濟、商品、物種等多種媒介和載體的交織交流中,中美兩國間競爭與合作并存,雙向交流頻繁,實際上形成了“你中有我,我中有你”相互糾纏又錯綜復雜的歷史記憶與現實格局。歷史的呼喚和現實的需要都要求我們繼續挖掘中美跨國歷史文獻資料,加強跨領域與跨學科合作研究,不斷探索更加豐富、更加深入的中美跨國史和中美關系史的案例分析和理論建構。

近年來,對于跨國史的歷史書寫,越來越多的中國學者致力于在國際上發出更多的中國聲音,北京師范大學歷史學院也正在進行一系列的嘗試,力圖做出自己的一份貢獻。由北京師范大學歷史學院主辦的《中外關系史研究》輯刊已經從第四輯開始不定期常設中美關系史專欄,關注并推動中美關系史和中美跨國史等相關研究,同時也在籌備開設新的國別或地區關系史專欄。我們希望通過定期召開青年學者工作坊和不定期邀請資深學者講座等形式,努力搭建新的學術平臺和溝通橋梁,爭取將在各個國別史和專門史領域從事中外跨國歷史研究的學者與國內外發表和出版平臺對接起來,產出國內外公認的、專業嚴謹的跨國史研究成果,嘗試進入并加密全球的跨國實體與非實體的學術交流網絡。我們的目標和方向是:堅持從中國的視角出發與世界交互對比,追求站在人類命運共同體的公益立場上,進行平衡的、基于共享史料的跨國史研究,力爭用世界歷史學者特有的方式發出中國的聲音。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司