- +1

“復旦大學歷史研究所”的往事

走進復旦老校門,左拐經(jīng)過檔案館,便是100號樓。這幢樓曾是復旦大學歷史系(以下簡稱“歷史系”)的辦公樓。1950年代末,樓內(nèi)還曾短暫存在過一個名為“復旦大學歷史研究所”的機構(gòu)。它與遠在徐匯的上海社會科學院歷史研究所(以下簡稱“歷史所”)有著不解之緣,是由歷史所并入復旦后組建的。此次合并,是新中國成立初期歷史教學、科研的一次創(chuàng)新嘗試,也成就了一段學術(shù)合作的佳話。關(guān)于這段過往,余子道先生曾撰回憶文章、馬軍研究員曾有論述(余子道:《上海史學界兩支隊伍的一次全面整合——復旦大學歷史系與上海歷史研究所合并經(jīng)緯》,余子道著:《余子道文集》,1201-1207頁;馬軍:《故紙與往事:上海社會科學院歷史研究所所史文論集》,286頁)。近年,筆者因撰寫歷史系系史論文,搜集不少“復旦大學歷史研究所”資料,故撰此小文,重述這段鮮為人知的往事。

復旦大學100號樓(來源:復旦大學歷史學系資料室)

機構(gòu)合并與分工

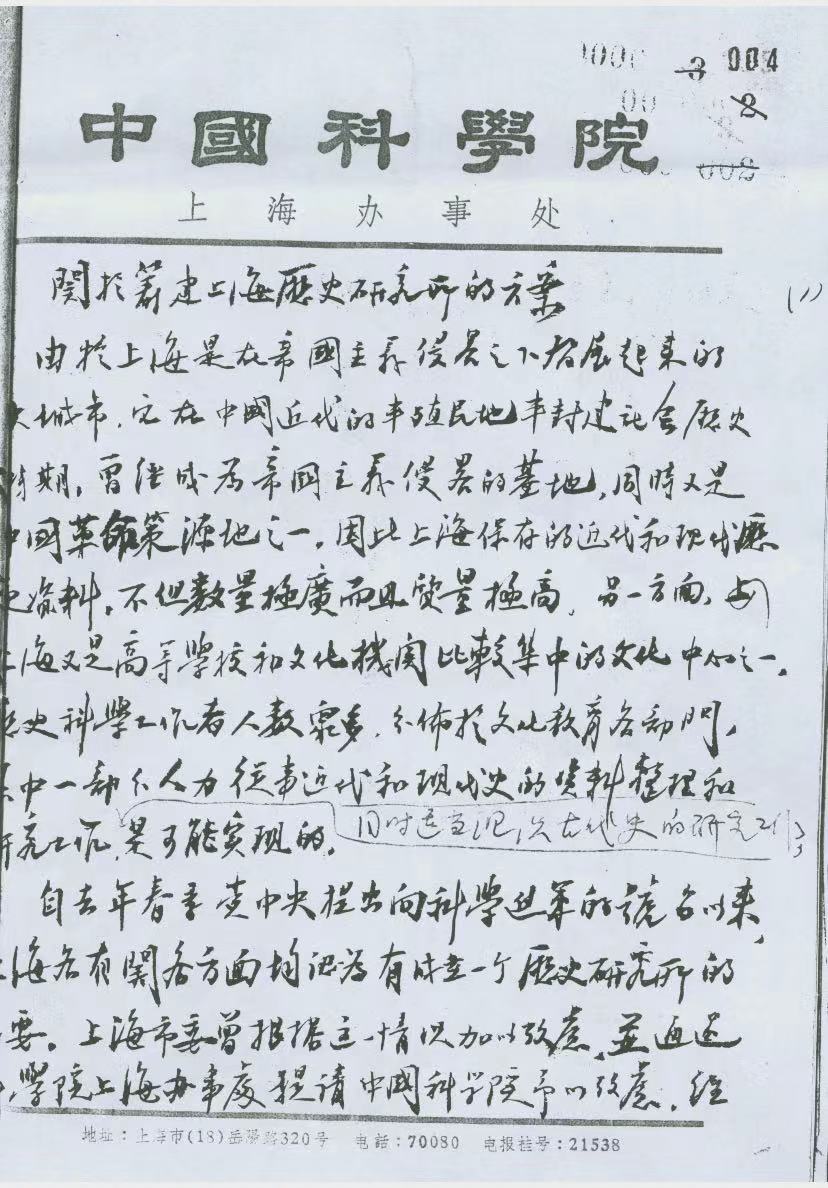

1956年10月,中國科學院上海歷史研究所籌備處成立,是為歷史所之前身。1958年8月,上海市委指示歷史所與歷史系合并。中科院上海辦事處黨委書記王仲良、歷史所奚原、徐崙多次赴復旦磋商合并事宜,他們匯報稱:“首先在組織上合并起來,九月底已將黨員關(guān)系轉(zhuǎn)去,對于涉及歷史所在合并中的一些具體問題,黨內(nèi)交換了意見,準備召開復旦歷史系總支委員會討論,一俟校黨委批準正式合并方案以后,即著手進行合并的具體措施。”在具體工作方面,歷史所遵照復旦校黨委指示:“原有的研究計劃,仍繼續(xù)貫徹,并與歷史系的科學研究計劃合并成為一個科學研究計劃,與復旦歷史系除積極采取合并措施外,并參加系總支組織的學術(shù)思想批判。”(《中國科學院上海歷史研究所籌備委員會1958年9月份工作簡報》,上海市檔案館藏,檔號:B181-1-268-41,以下征引檔案僅寫題名、檔號)這意味著,合并后,歷史所的組織關(guān)系并入復旦,但保留原有研究計劃。同時,系、所共同制定新的研究計劃,歷史所編制和經(jīng)費仍歸中國科學院上海分院管理。同年10月25日,歷史所正式遷入復旦。(《中共中國科學院上海分院委員會關(guān)于建議將上海經(jīng)濟所、上海歷史所的編制及經(jīng)費全部從分院項下轉(zhuǎn)劃給社會科學院負責的報告》,A23-1-269-40)

歷史所舊址(來源:上海社會科學院歷史研究所)

自1958年10月“復旦大學歷史研究所”成立到1959年9月底遷至上海社會科學院,前后正好一年。在此期間,歷史系和歷史所開展了不少學術(shù)合作。歷史所籌建之初,即有與復旦歷史系合作的設(shè)想。《籌建歷史研究所》報告提議:“目前我院在上海的歷史學研究力量上有李亞農(nóng)一人,因此研究所的建立要采取和復旦及華東師大合作的方式,由教授兼任研究員。”(《上海市哲學社會科學學術(shù)委員會籌備委員會關(guān)于建議在上海籌建歷史研究所的報告》,C43-11-2-41)合并后,系、所的分工是:“歷史系緊抓教學準備工作和教材建設(shè),歷史研究所大搞科學研究。”(《歷史系緊抓教學準備工作和教材建設(shè),歷史研究所大搞科學研究》,《復旦》1959年2月14日,第2版)雙方一同開會、布置研究計劃、舉辦學術(shù)講座。在1959年2月24日的大會上,“歷史研究所代表劉仁澤在會上提出了今年的科研指標,如編寫《帝國主義侵華史料》《五四運動在上海》《英國在上海侵略史料選譯》等書,繼續(xù)編輯《1911-1926年大事史料長編初稿》300萬字”。(《歷史系師生躍馬前進》,《復旦》1959年2月27日,第2版)

3月,歷史系、歷史所又決定聯(lián)合舉辦學術(shù)講座,“在之后的幾周內(nèi),陸續(xù)有譚其驤教授《論曹操》、陳守實教授《論曹操與張魯?shù)年P(guān)系》、周谷城教授《哲學與史學》、周予同教授《經(jīng)學》、陳守實教授《公共財產(chǎn)之史的考察》等專題學術(shù)報告”。(《歷史系教師決心活躍學術(shù)空氣》,《復旦》1959年3月20日,第2版)同時,歷史所研究人員還在復旦開課,如“劉力行講授中國革命史,湯志鈞協(xié)助周予同講授中國經(jīng)學史,徐崙向?qū)W生們作關(guān)于如何運用唯物主義辯證法研究歷史的學術(shù)報告,程天賦給中國近現(xiàn)代史教研組青年教師講一二·九運動歷史,洪廷彥介紹參與編寫田家英主持的《中國史稿》現(xiàn)代史部分的情況和經(jīng)驗”。(余子道:《上海史學界兩支隊伍的一次全面整合——復旦大學歷史系與上海歷史研究所合并經(jīng)緯》,1205頁)

此外,雙方還一同編寫《中國通史》《世界通史》教材、編撰《大事史料長編》、撰寫工廠史、公社史。《復旦》校刊報道:“歷史系師生與歷史研究所的同志們將緊密合作,積極開展各種科學研究活動,他們將對“中國通史”和“世界通史”中的某些重要問題,進行具體研究,并借此提高“中國通史”和“世界通史”的教材質(zhì)量。他們將繼續(xù)深入工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際,編寫工廠史、公社史。”(《歷史系緊抓教學準備工作和教材建設(shè),歷史研究所大搞科學研究》,《復旦》1959年2月14日,第2版)報道中,合作修訂通史的計劃頗值得注意。

籌建歷史研究所的文件(來源:上海社會科學院歷史研究所)

修訂通史教材、合編史料長編

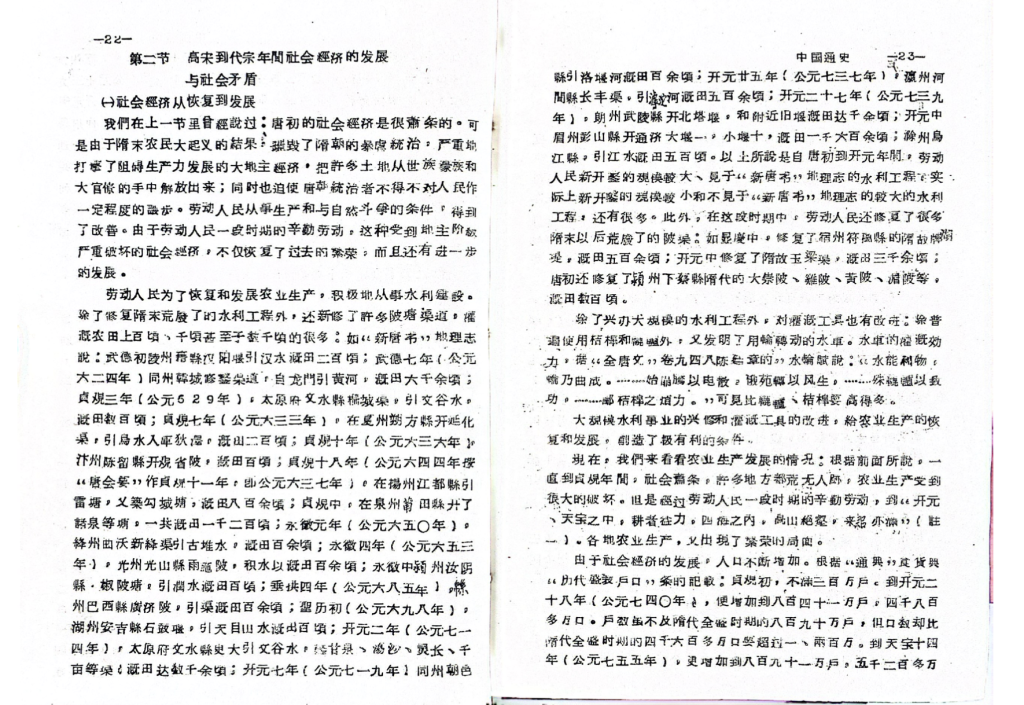

修訂《中國通史》《世界通史》教材由歷史系師生與歷史所研究人員共同推動。此次修訂與1959年初復旦校內(nèi)掀起的“破除迷信、解放思想,大學生自己動手編寫大學教材”的運動密切相關(guān)。(沈重:《首屆五年制本科生的校園生活》,李國強主編:《復旦歲月》,第38頁)1959年2月,“歷四同學在黨支部的直接領(lǐng)導下,成立了四個組,配合教師編寫《中國通史》《世界通史》《歷史地圖》,和協(xié)助歷史研究所整理與編寫《大事志》”。(《歷史系同學普遍擬訂躍進公約》,《復旦》1959年2月21日,第1版)胡繩武先生在總結(jié)共和國時期復旦歷史系成就時也說:“我們組織了大部分教師和大部分四年級同學,開展了中國、世界兩部通史的教材編寫工作,通過這項工作,青年教師得到了很大的提高。同學們獨立工作的能力,也得到進一步的鍛煉,不少同學更在搜集資料編寫通史的基礎(chǔ)上,撰寫了專門論文。目前這兩部通史的編寫,基本上已經(jīng)完成,并已開始印刷使用”。(胡繩武:《歷史系飛躍的十年》,《復旦》1959年10月9日,第3版)楊寬先生也參與編纂《中國通史》,負責“原始、奴隸社會部分”,共十五萬字。(賈鵬濤撰:《楊寬編年事輯》,第211頁;《關(guān)于上海博物館副館長楊寬擬兼任復旦大學教授的通知》,B34-2-206-3)這兩部通史連同《日本通史》《中國農(nóng)民戰(zhàn)爭簡史》《清代地理教學掛圖》共有370萬字。(《政治掛帥干勁足,眾人拾柴火焰高:中文系歷史系群眾性科學研究開花結(jié)果》,《復旦》1959年12月26日,第2版)師生們“在編寫過程中,中國史充分注意到各兄弟民族在祖國歷史發(fā)展中的作用;世界史則充分注意到亞洲各國人民在人類歷史發(fā)展中的偉大貢獻”,此外各教研組還圍繞古代史分期、農(nóng)民戰(zhàn)爭等問題展開討論,并撰寫專題論文。這兩部通史完成的時間在1959年10月前后。(《編寫中國通史世界通史,復旦歷史系師生通力合作》,《解放日報》1959年6月7日,第3版)如今,從歷史系資料室中可檢出名為《中國通史》的自編教材,其部分章節(jié)為鉛字印刷,部分章節(jié)為手稿,且字跡不一。因該教材章節(jié)不全,且無序言和出版信息,故尚難完全確定它就是歷史系、歷史所合編的《中國通史》。

歷史系資料室藏自編《中國通史》教材內(nèi)頁(來源:復旦大學歷史學系資料室)

復旦歷史系師生亦參與歷史所的研究計劃,協(xié)助編纂大事史料長編。這部大事長編“是奉毛澤東主席的秘書田家英同志之意而設(shè)立的專門項目,目的在于為將來編纂大型中國革命史資料集做準備。編纂工作于1958年開始,歷時三年,1961年完成。中國科學院將此項任務(wù)的部分工作,交給上海歷史研究所學者承擔”。參與編纂的歷史所學者有:劉仁澤、任建樹、傅道慧、吳乾兌、金曾琴、齊國華、王天成,歷史系師生亦參與其中。(熊月之、傅德華:《序》,中國科學院上海歷史研究所、復旦大學歷史研究所編:《(民國)大事史料長編》第1冊,第1頁)

編纂工作開始前,歷史所派出四位學者赴南京考察中國科學院歷史研究所第三所南京史料整理處編輯“1927-1949年大事月表”的情況。考察歸來后,歷史所制定了《1911-1926年中國大事長編的工作方法(草稿)》,并于1958年暑期與復旦歷史系學生一同編纂史料。(《中國科學院上海歷史研究所籌備委員會關(guān)于1958年7月份躍進的情況簡報》,B181-1-268-39)參編史料集的學生共有30人,他們從7月底工作到9月初,共抄寫卡片180萬字,編寫大事志初稿108萬字。歷史所的報告書總結(jié):“整個工作進程,大體為動員準備、摘錄卡片、編寫初稿三個階段,同學們在工作過程中熱情很高,干勁甚足,每人摘錄一個月的卡片,少在九百余張,多至一千五百張,初稿編寫在四至五萬字左右。”(《中國科學院上海歷史研究所籌備委員會關(guān)于1958年8月份躍進的情況簡報》,B181-1-268-40)1958年11月和1959年春節(jié)期間,歷史所又兩度與復旦學生合作編纂史料,并于1959年5月編成初稿”。(《中國科學院上海歷史研究所籌備委員會1959年1月份工作簡報》,B181-1-268-44;《中國科學院上海歷史研究所籌備委員會關(guān)于籌備工作的情況報告》,A23-1-269-34)得益于歷史所緊鄰徐家匯藏書樓的優(yōu)勢,師生們翻閱《時報》、《時事新報》等報刊、抄錄卡片、編寫條目的工作大多在藏書樓完成。(徐潔人:《藏書樓的新消息》,《文匯報》1959年9月14日,第6版)據(jù)考證,參編《大事長編》的歷史系同學有李華興、李祖德、陳申如、趙克堯、程棟、劉精誠、蔣公杰、樊樹志等。(馬軍:《故紙與往事:上海社會科學院歷史研究所所史文論集》,第20頁)

這部《大事長編》完稿后以油印本存世,2008年影印出版時取名為《(民國)大事史料長編》。它豐富了學界對北洋時期史事的了解,是“十七年史學”時期重要的編年史成果。這次編纂任務(wù)給予歷史系學生寶貴的實踐機會,促使更多青年學生投身到史料整理和歷史研究中。實際上,此類合作成果還有不少,這與當時鼓勵撰寫工廠史、公社史、村史、家史的“四史運動”不無關(guān)系。

《(民國)大事史料長編》書影

師生共編廠史、社史

1958年3月,國務(wù)院科學規(guī)劃委員會第五次會議提出“厚古薄今、邊干邊學”的口號,掀起了哲學社會科學大躍進的浪潮。(《陳伯達談?wù)軐W社會科學如何躍進》,《人民日報》1958年3月11日,第7版)此后,上海歷史學界召開多次座談會,主導思想從“歷史科學為生產(chǎn)大躍進服務(wù)”逐漸轉(zhuǎn)向“興無滅資”的學術(shù)“大躍進”。(《“厚今薄古,邊干邊學”方針指出了我們學術(shù)思想革命的戰(zhàn)斗方向——上海社聯(lián)召開“厚今薄古,邊干邊學”座談會紀要》,《學術(shù)月刊》1958年第5期)在此氛圍下,史學界提倡撰寫工廠史、公社史。(趙慶云:《專業(yè)史家與“四史運動”》,《史學理論研究》2012年第3期)此外,當時正實施“半耕半讀”“半工半讀”,“教育與生產(chǎn)相結(jié)合”的方針,鼓勵高校師生深入農(nóng)村、工廠勞動,此舉恰好為撰寫廠史、社史創(chuàng)造了條件。(《發(fā)刊詞》,《小高爐》1958年10月15日,第1頁;《勞動是大學生必修課程》,《解放日報》1958年10月24日,第3版)中國史學會上海分會三次開會討論工廠史、公社史的編纂問題,召集復旦、華師大、上海圖書館、上海師院、上海社科院的學者以及工人、農(nóng)民代表交流經(jīng)驗。(《中國史學會上海分會會議記錄》,C43-2-180-1;《中國史學會上海分會會議記錄》,C43-2-180-108)當時編纂工廠史的目的是用革命斗爭的歷史、以憶苦思甜的方式來教育工人階級,提高群眾的共產(chǎn)主義覺悟,促進知識分子的思想改造,加強他們的群眾觀點,進而學會理論聯(lián)系實際。(《寫好工廠史》,《解放日報》1958年12月16日,第4版;沈國芳:《把工廠史搬上舞臺》,《勞動報》1959年3月11日,第5版;上煙一廠工人創(chuàng)作組:《從“煙草大餅”談開去——怎樣編寫工廠史?問題在哪里?》,《勞動報》1959年3月21日,第6版)因是,下廠的首要目的是勞動,其次才是編史。據(jù)歷史系姜義華先生回憶,當時他們需要到工廠勞動,參與批判資產(chǎn)階級個人主義,并開展學生編書活動。(姜義華口述,熊月之撰稿:《姜義華口述歷史》,第3-4頁)

復旦大學文科圖書館藏《復旦》校刊(來源:筆者攝)

在這一波寫史高潮中,歷史系和歷史所師生深入大中華橡膠廠、上海第二紡織機械廠和虹橋人民公社,與工人、農(nóng)民同吃同住,共同編纂了廠史、社史。《大中華橡膠廠廠史》和《第二紡織機械廠廠史》的底稿現(xiàn)存歷史所,據(jù)介紹“應(yīng)該單純是復旦大學歷史系學生的成果,但那是在兩家合并時期,從某種意義上說,也是復旦大學歷史研究所即本所前身的成果,因為合并后雙方曾共同制訂1959年工作計劃,而兩書明列其中”。(陳雁、馬軍整理:《舊稿拾遺:上海工廠史料兩種》,第2頁)

2019年這兩部廠史以《舊稿拾遺:上海工廠史料兩種》之名整理出版,當年帶領(lǐng)學生編史的歷史系黨總支副書記余子道先生回憶:“系黨總支在1958年春按照學校黨委的指示精神,籌劃和組織在讀的二、三年級學生,分別到市內(nèi)的一個工廠邊干邊學,參加生產(chǎn)勞動,進行廠史調(diào)查研究和基層工作的鍛煉,計劃為期半年”、“我蹲點于大中華橡膠廠,與同學們一起學習、勞動、調(diào)查研究,幾度修訂廠史的編寫大綱和框架結(jié)構(gòu),以及文稿的審讀。我還負責聯(lián)系第二紗紡織機廠廠史的編研工作,自始至終積極參與其事”。(余子道:《走出“史學界”學子編廠史——史學專業(yè)教育改革的一次有益探索》,陳雁、馬軍整理:《舊稿拾遺:上海工廠史料兩種》,第2、6頁)這說明,兩部廠史的編纂主力是歷史系學生。

《舊稿拾遺:上海工廠史料兩種》書影

歷史系二年級的80多位同學和10多位教師負責撰寫《大中華橡膠廠廠史》。截至1959年初,他們已經(jīng)撰成稿件40多篇,10萬余字,其中“全部廠史計劃分為兩部:第一部是以歷史片段和歷史故事為表述形式的廠史;第二部是敘述和總結(jié)三十年來發(fā)展歷史的廠史”。一部分稿件于1958年11月底在上海歷史研究所的徐家匯辦公樓展出。(《歷二下廠同學大寫工廠史》,《復旦》1958年12月3日第200期,第2版)助教吳瑞武是大中華橡膠廠編史組的帶隊教師,他“和其他教師一起,迅速把各種資料整理得有條不紊,使大家感到非常方便。等同學寫出大批稿件以后,他又和其他教師一起,熱情地幫助修改提高,使許多同學的‘廠史片斷’在報刊上發(fā)表,有的還被選入專冊”。(《在斗爭中成長——記歷史系青年教師吳瑞武》,《復旦》1960年4月27日,第2版)還有同學結(jié)合調(diào)查到的史料,撰寫《從大中華看中國民族資產(chǎn)階級的兩面性》、《大中華與鄧祿普之爭說明了什么》等論文,受到史學界的好評。(《寫工農(nóng)歷史,受階級教育:上海師院等校歷史系師生在編史工作中得到提高》,《文匯報》1959年1月21日,第2版)

歷史系三年級師生共38人負責撰寫《第二紡織機械廠廠史》,他們計劃將廠史分為兩冊:“第一冊寫解放以前工人在黨的領(lǐng)導下,和日本帝國主義、國民黨反動派斗爭的英勇史跡;第二冊寫解放后工人在歷次政治運動及大躍進中的光輝史詩”。(《為政治服務(wù),為生產(chǎn)服務(wù):歷史系師生編寫工廠史、公社史》,《復旦》1959年1月1日,第4版)歷史系學生下廠后,聽取了廠史組關(guān)于編寫廠史問題的報告,隨即分為十三個專題小組,訪問了六七十名老工人,寫成廠史片斷,計劃在1958年底完成廠史初稿。(《方向?qū)︻^,大干特干:歷三同學大搞工廠史》,《復旦》1958年10月4日,第4版)參加過編史的華士珍回憶:“大概1958年年底1959年年初,系里曾組織編寫了《中國紡織機械機廠廠史》。朱永康(原文如此)老師帶領(lǐng),四五位同學參加,最后由朱老師執(zhí)筆寫成五六萬字的稿子,幾個人分頭刻印”。(華士珍:《在上海社科院歷史所的日子》)不難看到,《第二紡織機械廠廠史》是由學生搜集資料,歷史系教師負責撰寫的,1959年底已基本定稿。(《歷史系科學研究傳捷報》,《復旦》1959年11月30日,第2版)

與此同時,歷史所現(xiàn)代史組的研究人員和歷史系同學還合作編寫了《虹橋人民怎樣走上人民公社化道路(初稿)》一書。1958年11月,15名復旦歷史系學生和13名歷史所研究人員前往“虹橋人民公社直屬第一生產(chǎn)隊”勞動。11月全體勞動,12月上旬搞宣傳工作,發(fā)動農(nóng)民寫社史,12月下旬集中力量訪談、搜集資料、撰寫提綱,很快完成初稿。(馬軍:《〈虹橋人民怎么走上人民公社化道路(初稿)〉是怎樣寫成的?》,公眾號“上海史研究通訊”,2023年1月24日)1959年4月,復旦學生再度赴虹橋鎮(zhèn)核對史料,作進一步修訂。(俞兆鵬:《學術(shù)風氣的熏陶》,李國強主編:《復旦歲月》,第61頁)在編纂社史的過程中,歷史系師生還采取“用真人真事編出連環(huán)畫展覽,組織流動宣傳隊在田頭說唱,在聯(lián)歡會上演出,出版社史黑板報,用典型史實編寫掃盲識字課本,個別訪問和召開座談會”等形式引導農(nóng)民回憶斗爭史,較好地發(fā)揮了社史教育群眾的作用。(《怎樣編好人民公社史?》,《文匯報》1959年1月13日,第2版)

復旦大學歷史系1952-56級畢業(yè)同學暨教師合影(來源:復旦大學歷史學系資料室)

“復旦大學歷史研究所”存在時間很短,1959年9月底即劃歸上海社會科學院,遷回徐匯,更名為“上海社會科學院歷史研究所”,為期一年的機構(gòu)合并自此畫上句號。時間雖短,這段機構(gòu)合并的過往是國家推進歷史教學、科研的一次有益探索。師生通力合作,共同修史的事跡彰顯了“十七年史學”時期青年一代學人探索新史學的蓬勃熱情。隨后的60余年中,系、所合作并非中斷,雙方在工運史、上海史、海外中國學等領(lǐng)域開展廣泛合作,為改革開放后中國史學事業(yè)的發(fā)展、史學人才的培養(yǎng)作出相當貢獻。回首來時路,群星的光芒閃耀自遙遠的歲月,那不滅的微光,會照亮前行之路,當年涌現(xiàn)出的涓涓細流經(jīng)過一甲子的發(fā)展,逐漸匯作澎湃向前的學術(shù)江河。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司