- +1

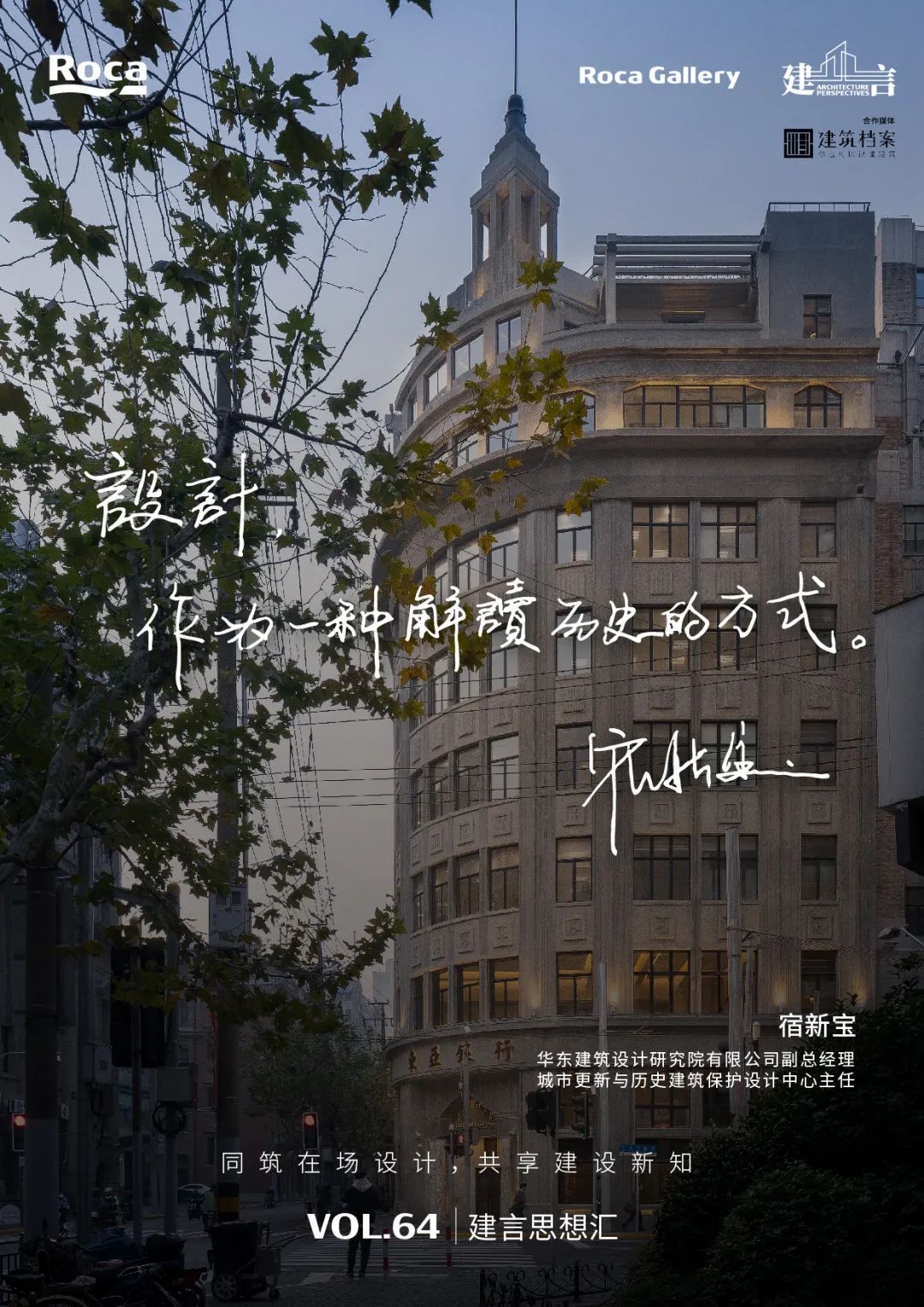

【建言丨對話宿新寶】設計,作為一種解讀歷史的方式

【建言】:建其筑,言其道,Roca藝術廊聯合建筑檔案,推出的內容欄目。通過視頻、圖像、聲音多重方式展現,聚焦在場的設計言論。專注于城市現象的研究與持續化討論,結合城市觀察者與建筑思考者的洞察,同筑在場設計,共享建設新知。

本期嘉賓

宿新寶,華東建筑設計研究院有限公司副總經理、副總建筑師,城市更新與歷史建筑保護設計中心主任,榮獲上海市杰出中青年建筑師稱號,兼任中國建筑學會建筑改造和城市更新專業委員會副主任委員、上海市建筑學會歷史建筑保護專業委員會副主任委員、上海交通大學專業碩士導師、黃浦區外灘街道社區規劃師等社會職務。主要從事城市更新與歷史建筑保護再利用的設計與研究工作,秉承整舊如故、與古為新、量體裁衣、有限干預的歷史建筑保護更新設計理念。設計和科研成果已榮獲RICS、RIBA、全國和省市級設計與科研獎項十余項。

我是先進了建筑的門,才開始了解這個職業,之后因為興趣自發轉向建筑歷史和遺產保護方向。高考過后,我懵懂地開啟了建筑之路,直到大學三年級時,發現建筑是一個很龐大的學科體系,可以劃分為建筑設計、中國建筑史、外國建筑史、遺產保護、建筑技術、綠色節能等多個學科。這時我也發覺了自己對于中國傳統建筑的興趣。于是我在研究生階段報考了建筑歷史與理論專業,并從事建筑遺產保護和城市更新工作。

可以說,我和華東院歷保院是一個相互成就、共同成長的關系。2008年,集團有先見地成立了歷史建筑保護設計院,成立之初與各高校聯系,希望吸納相關專業人才,恰逢我即將畢業,于是我來到剛成立半年的歷史建筑保護設計院工作至今。從僅僅十個人到今天的近百人,我是陪伴它一點點成長起來的。目前來看,無論是歷保院的人員規模還是建成作品的質量,在上海乃至全國都具有廣泛的影響力。我也從一個剛畢業的新人,逐漸成為在行業中有一定成果的中青年建筑師。

從事歷史建筑保護與城市更新設計工作,最重要的是要對城市歷史和環境有深刻認知。剛到上海時,我既非本地人,也未曾在此求學,對我而言,上海的建筑,乃至城市的品格和精神都是停留在影視劇和小說里的。為了盡快熟悉,我花了大量時間補課,一方面是通過文獻學習上海近現代建筑史與城市發展史,另一方面利用周末時間進行City Walk,從外灘到衡復風貌區,再到北外灘及其他區域,自己拍照、比較、積累,花了1~2年時間速成了對上海的初認知。這種認知幾乎是填鴨式的,伴隨著之后十幾年里所做項目的擴展、互動和比較思考,才逐步建立起一個自己心目中的上海近代建筑史和城市史。

每個人心中都有一部屬于自己的上海建筑史,每個人都會有自己對上海建筑歷史和文化的獨特理解。這些認知能夠幫助我更深入地理解每一座建筑,當我再去審視一棟建筑時,看到的便不僅僅是一個孤立的個體,而是在這座建筑背后,與它同時期、同建筑師或同風格的其他建筑之間的聯系與對比。以比較的眼光看待建筑,能夠更深刻地認知建筑的多元價值。而我認為這種持續認知的能力,是每一個職業建筑師必備的基本素質。

▲ 上海市文聯大樓保護工程 邵峰

▲ 外灘16號招商銀行 邵峰

城市更新這一領域,涵蓋著歷史建筑保護、既有建筑更新、城市體檢,以及相關政策研究和科研項目的開展等。由于上海乃至全國對城市更新的迫切需求,今年初,華東院整合了歷史建筑保護設計院、城市更新設計所、房屋質量檢測站以及城市更新咨詢研究所,成立了城市更新與歷史建筑保護設計中心(簡稱歷保院)。通過更緊密的全鏈合作模式,更高效地推進城市更新的各項工作。

歷保院的獨特之處,在于其歷史和文化傳承的特色,而非綠色低碳或數字化等技術手段。在我看來,城市更新的核心,是在提升后的建筑及其歷史與文化,重新融入當代城市生活。

這種更新不僅關乎量的變化,更在于質的提升。過去,城市增量發展依賴土地轉化,通過建設新樓盤帶動經濟增長。而在如今這個存量時代,如何提升現有建筑和空間的品質,以創造更多的經濟效益,將成為未來城市更新的關鍵議題。在這一方面,上海已走在前列,積累了諸多成功經驗和示范案例。隨著其他城市的發展,未來推廣城市更新理念時,首先需要進行認知的提升。因為,只有理念得到更新,技術層面的支撐才能助力城市更新的高效實施,否則只會適得其反。

▲ 東亞銀行大樓修繕后外立面 邵峰

▲ 東亞銀行大樓內新增樓梯 邵峰

現如今,成功的城市更新開發企業大多具備較強的運營意識。而早年間,開發模式相對粗放,大家關注的主要是容積率、面積、層高、立面形式等,往往認為立面涂脂抹粉或者改頭換面就算完成了建筑的改造。現階段的城市更新,更加關注更新后的運營和空間承載的內容,不僅要換上外套并調整內部空間,還要為空間注入新的內容和運營模式。在這個過程中,運營方和內容生產商的作用變得尤為重要。

▲ 卜內門洋行大樓 修繕后鳥瞰 邵峰

▲ 卜內門洋行大樓 門廳 邵峰

一個例子是INS新樂園,這個項目對我觸動很深。它是一個從當年老錢柜大樓改造為電競場館的項目,電競對我來說是一個全新的領域,但事實上電競已成為一個龐大的產業,對于空間和相關配套設施及配套商業等有巨大的需求。在設計過程中,運營方提出了許多新穎而實際的需求,促使我們對建筑空間進行調整,以滿足不斷變化的使用需求。

▲ INS新樂園 INS新樂園

另一個例子是上生新所。在傳統商業中,一層通常是主力店的聚集區域,因此店面要做大。但在街區式商業模式下,人們更傾向于在室外進行互動。因此,在設計時,我們便騰挪出更多室外空間,通過加入廊道、雨棚等灰空間,為外擺等需求提供了充足的功能空間。同時,樓上的空間相對增大。一層更多服務于交通流線和基本功能,創造出與環境、景觀融合的愜意空間。

▲ 更新后的上生新所 邵峰

▲ 上生新所 哥倫比亞鄉村俱樂部進場時照片

▲ 上生新所 哥倫比亞鄉村俱樂部更新后 蔦屋書店

隨著技術和環境的變化,我逐漸意識到,如今很多通過互聯網可以解決功能問題的空間,其仍然在線下存在很重要價值并不是其功能,而是它所能帶來的情緒價值和交流機會。或許人們在自然舒適的環境中,喝著咖啡、聊天,通過互動、頭腦風暴,能高效地完成工作。在空間創造中融入更多的人文關懷和情感價值,這也是新時期建筑師的機會所在。不可否認,這使得設計成為一門更加綜合的學問,建筑師需要考慮更多的因素,提供多樣化的環境。建筑師不僅要了解業態的變化,還要深入理解人們對空間的真正需求,并將這些需求融入設計之中,因此設計實際上是一個逐步打造當代生活方式的過程。

▲ 科學會堂保護工程 胡文杰

▲ 孫科住宅保護工程 許一凡

在高速發展的今天,空間的靈活性也成為設計的主要趨勢之一。功能往往在一到三年內就會發生變化,原本是餐飲的場所,可能很快就會更迭為其他商業業態。未來的建筑師不再僅是建筑設計師,而是雜家除了了解建筑本身,還需要理解當前流行的業態和生活方式,為建筑空間預留更多可能性。

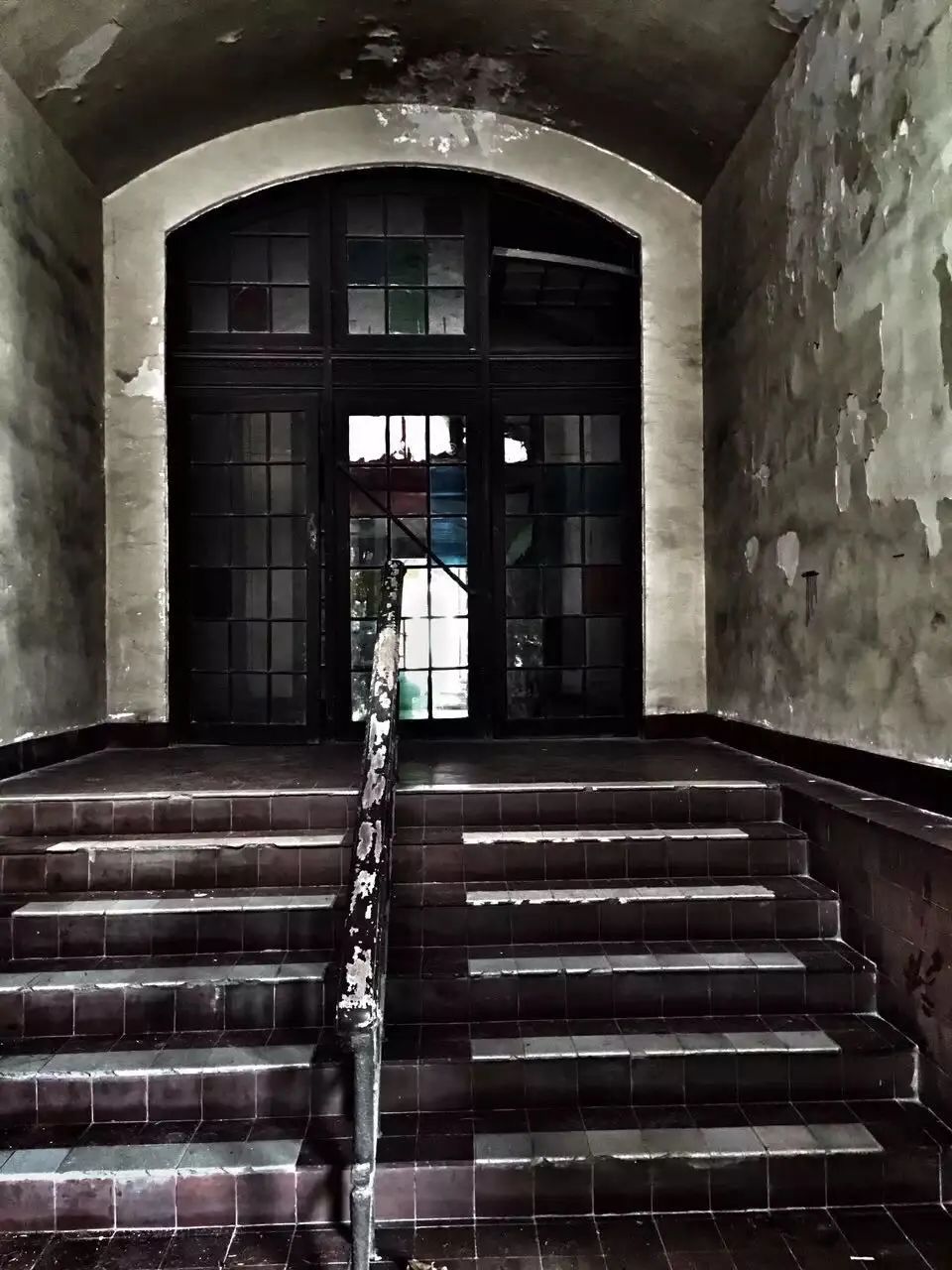

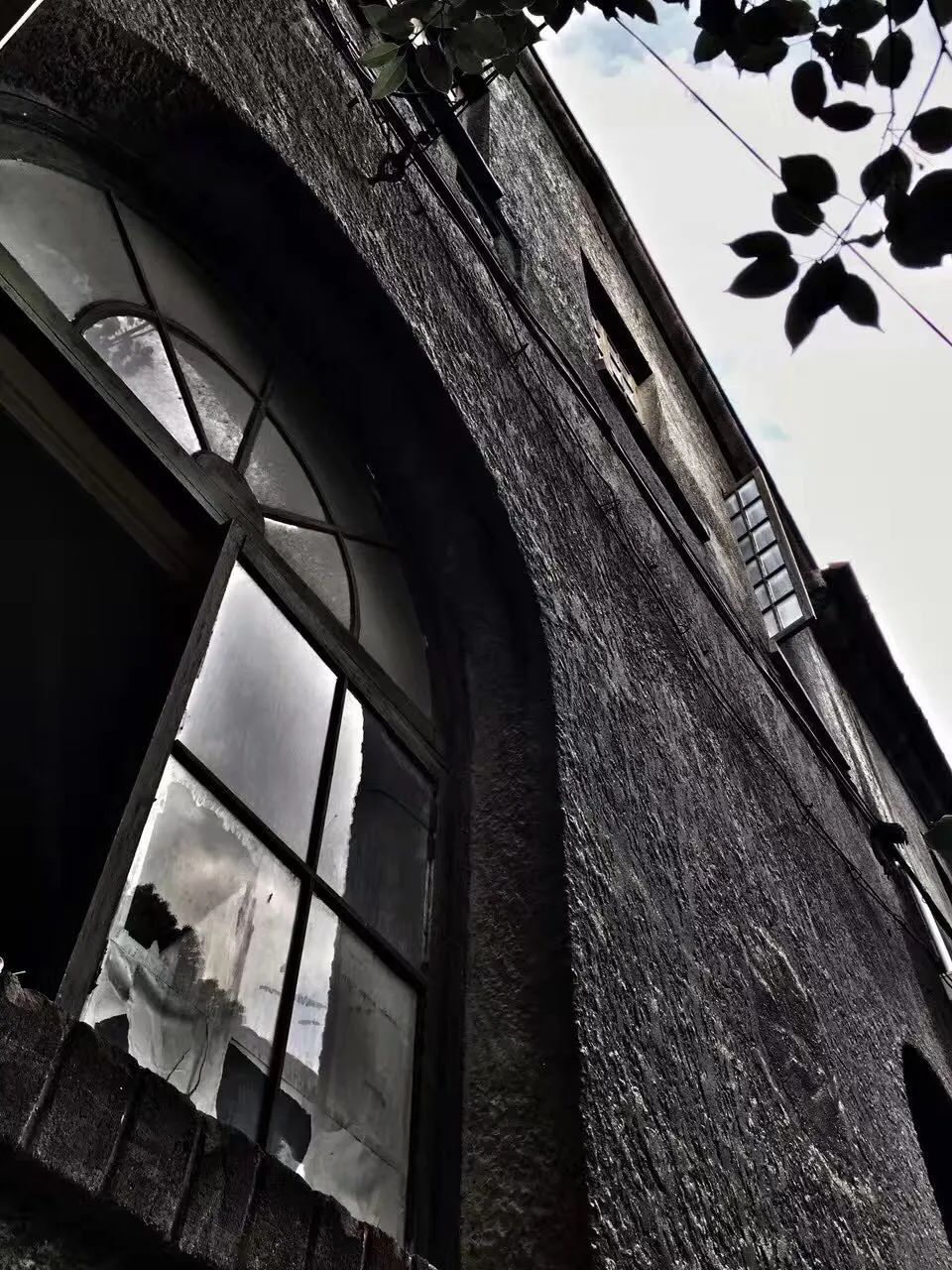

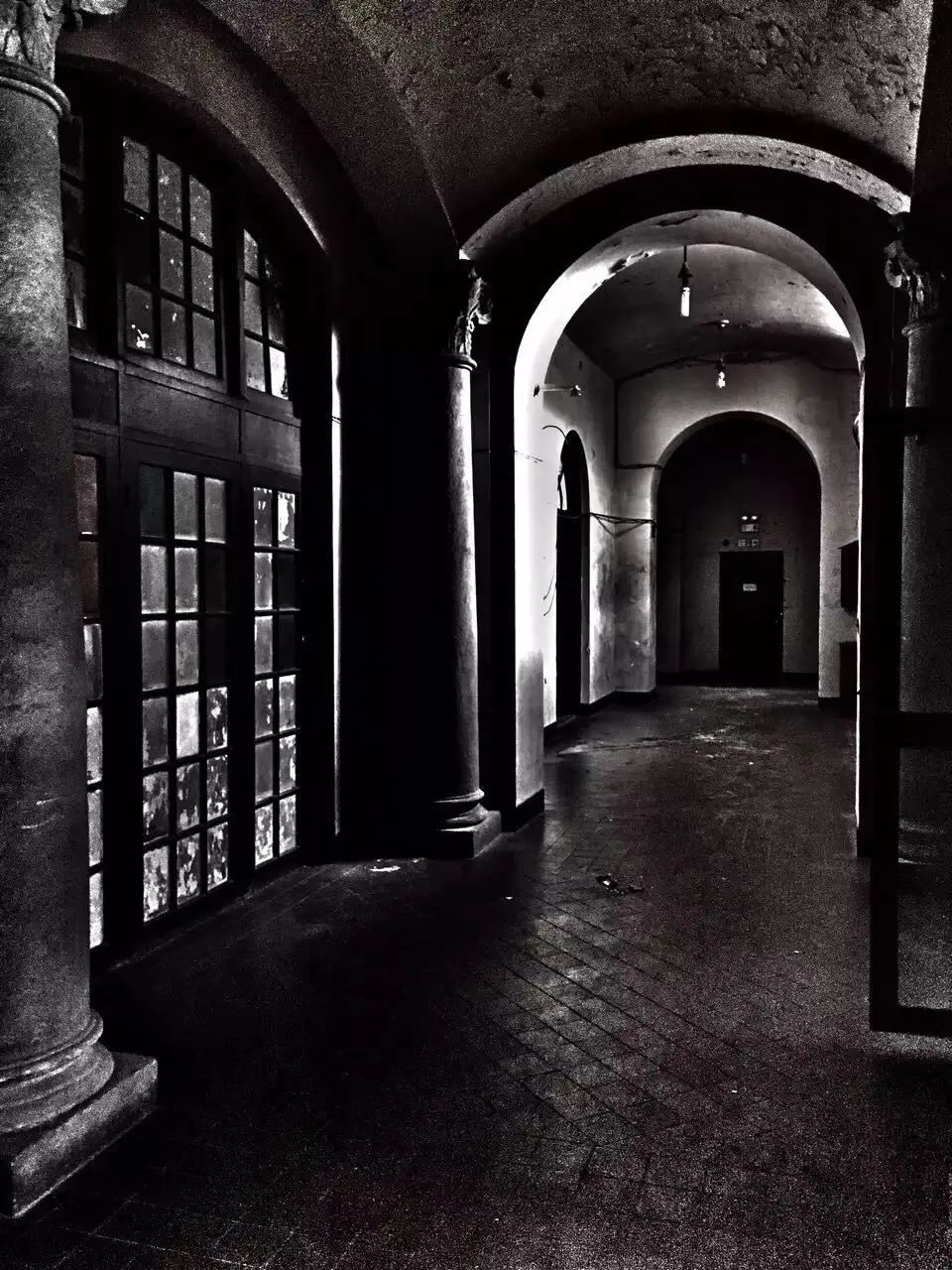

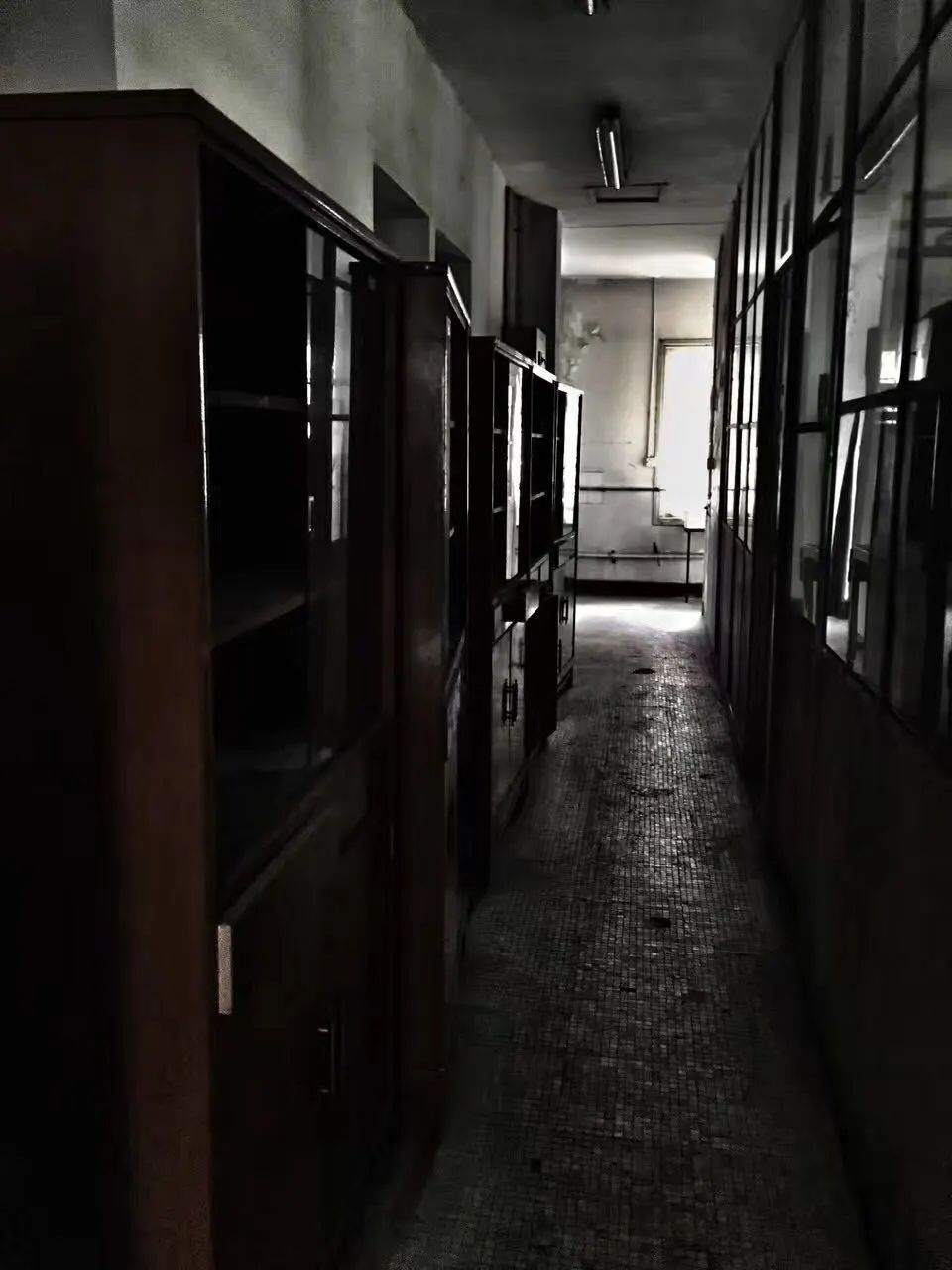

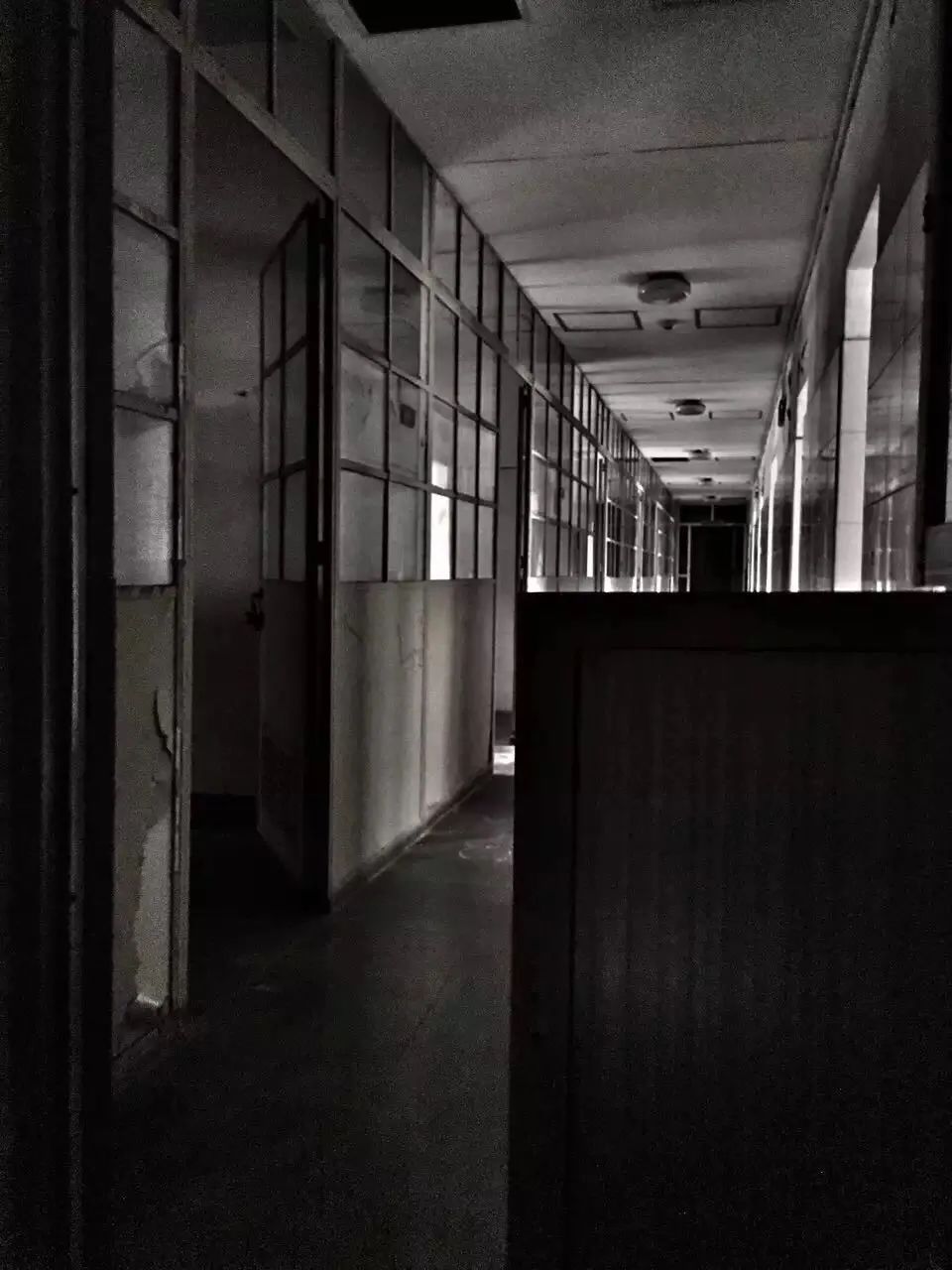

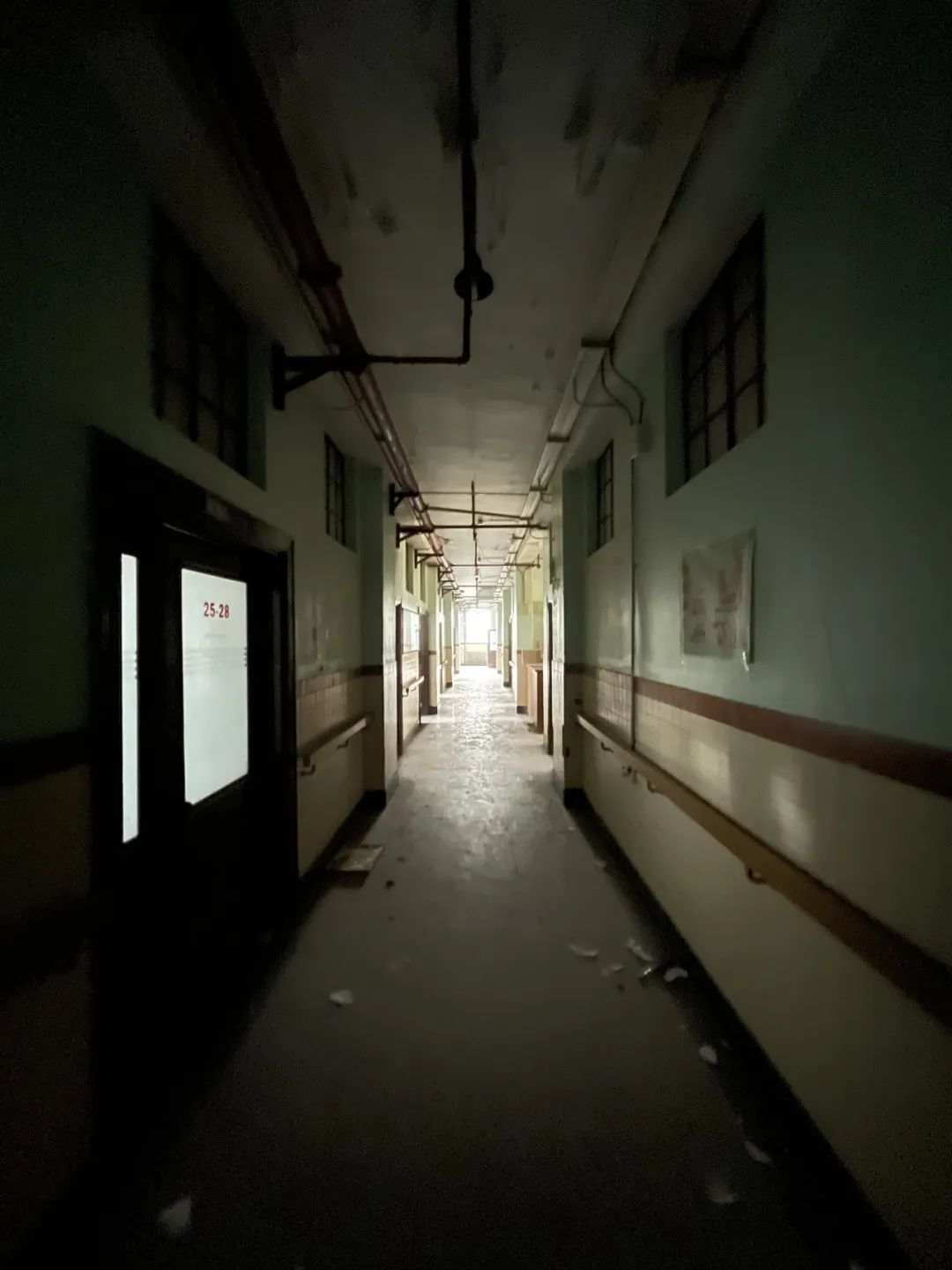

例如雷士德工學院曾作為海員醫院,從前是醫療的場所,醫院搬遷后留下了閑置空間。首次進場時,水電已斷,光線昏暗,里面滿是病床、器械、吊瓶、廢棄病歷等散落的舊物,處處透露出歷史的痕跡。隨著更新,這些塵封已久的空間被轉換為現代、敞亮的使用環境,這種化腐朽為神奇般的轉變帶來了極大的成就感,這也是建筑師通過技術送給城市一份寶貴的禮物。

▲ 雷士德醫學研究院 邵峰

▲ 雷士德工學院進場時照片

▲ 改造后的雷士德工學院 邵峰、蔣梁亮

此外,在我們參與的諸多歷史建筑項目中,有些是實心房子,有些則是空心房子。有些項目的更新不僅是功能上的轉變,還以新的業態重新展現其歷史價值,這樣光鮮亮麗的項目往往會受到媒體的青睞。而另一些項目涉及的多是居民仍在居住的房屋,我們的工作更多是解決安全隱患(如高處墜落、房屋漏水等)和提升外立面的風貌,同時盡量減少對居民日常生活空間的干預。雖然這些有關民生的項目往往很少在媒體上露面,但它們是我們工作中最為基礎的部分。通過這兩類項目,我們不僅積累了更多的技術經驗,也能為更具影響力的歷史建筑項目提供服務,二者相輔相成,共同推動城市更新的進程。

▲ 寶慶路3號保護更新 邵峰

▲ 科學會堂保護工程 許一凡

▲ 玉佛禪寺保護后鳥瞰 邵峰

▲ 龍華塔保養維護工程 許一凡

故宮博物院前院長單霽翔曾自稱是故宮的看門人,這給予我很大的啟發。在一次采訪中,我脫口而出,稱我們這群人是歷史建筑的解碼人。建筑是一個有機內容體,但普通民眾看到的往往只是其表面形態。通過深入調研與保護工程的開展,我們對歷史建筑建立了更加深刻的認知,再通過建筑本體及其相關的文章、訪談與文獻,將它們的故事呈現給公眾。因此,我們也可以稱自己為講故事的人。隨著媒體的廣泛傳播,我們也樂于向大家講述每一座建筑背后的故事和保護理念,包括歷史文獻里的記載,或者修繕過程中的細節與新奇之處。我始終相信,只有讓大眾更好地了解歷史建筑,才能真正喚起人們內心的保護意愿。全社會形成保護共識,才更有利于歷史建筑的傳承。

▲ 上海展覽中心外立面修繕工程 王吉祥

▲ 黃浦路106號原日本領事館 邵峰

▲ 英商怡和紗廠舊址 邵峰

做歷史建筑的保護工作,首先要耐得住寂寞。歷史建筑的保護工作有大量基礎性的任務,它不同于常規建筑設計,經過高校的基礎訓練畢業后能立刻上手工作。并且,歷史建筑保護項目的設計前期,需要投入大量時間和精力去了解建筑本體、歷史背景與城市環境。我自己的項目大多在上海,外地項目占比可能不足5%。之所以專注于上海的項目,是因為對于這座城市的了解使我能夠更深入地理解每棟建筑的特點與價值,精準地保留其歷史風貌。而到外地做項目常讓我感到惶恐,因為僅憑一棟建筑,而不了解當地歷史和建筑技術、風格與材料,很難根據自己腦海中的建筑歷史體系了解其價值所在,更無法準確評價它的藝術和科學價值。如果倉促做出工程干預,恐怕無法對癥下藥甚至造成破壞。

因此,大家在做歷史建筑時不要急于下結論,而是要先評估建筑及其所處的歷史環境和背景,理解其與周邊建成環境的關系,明確其在城市歷史中的地位及其材料、風格在當地的獨特性。前期功課雖繁重,但只有打好基礎,才能確保保護與干預措施的恰當,讓建筑在未來幾十年中煥發新的生命。新人的起步會很辛苦,但當我們用自己短暫的生命凝望一座擁有數百年歷史的建筑時,會意識到這份工作是極有價值的。

▲ 工作照

當年,我們曾為歷史建筑版塊專門設立了一個課題,叫全過程設計。常規建筑設計往往止步于方案、擴初和施工圖階段,但歷史建筑的設計必須貫穿全過程。從最初的功能策劃、現狀勘察、歷史調研、檔案查閱,到設計周期中的不斷打磨,再到施工現場隨時根據新發現調整方案,直至項目完成,設計師始終需要在場。此外,每個項目結束后,我們還要求建筑師撰寫總結,通過微信公眾號等途徑公開發表,將經驗與教訓留存下來,為后人留下更完整的檔案。相對于為期一到兩年的工程而言,這種全過程設計周期更長,涵蓋貫穿始終的設計、總結、研究。僅僅是前期工作中翻閱歷史檔案這件事,少則一個月,多則一年,但其不僅能積累技術與經驗,更為建筑的未來發展打下了堅實基礎。或許在某個項目中發現的技術特點,未來還會在其他項目中得到補充與延展。

▲ 東亞銀行外墻水刷石清洗后現場記錄

我始終強調,做歷史建筑要以行促知,以知導行,知行合一。通過實踐促使自己不斷挖掘知識,再以新的知識指導下一次實踐,不斷總結和提升,最終實現理念與建設的一致步調。這是歷史建筑與其他建筑設計的不同之處,也是在這一類型的建筑中我們必須始終秉持的重要工作方法。

建言思想匯之宿新寶

合 作 方 :建筑檔案

DIALOGUE

更多「建言」系列

除特別注明外,

資料來源于網絡,圖片版權歸原作者所有,

Roca Gallery編輯。

歡迎設計師和建筑師

線下體驗 Roca Gallery

感受創意空間的美妙

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司