- +1

伍德羅·威爾遜“建立國際聯盟”的構想與實踐

今年是國際聯盟的發起人伍德羅·威爾遜(1856年12月28日-1924年2月3日)逝世一百周年。他創造了美國總統史上的諸多紀錄:唯一具有博士學位并擔任過大學校長的總統;第一個試圖在拉丁美洲建立政治經濟區域一體化發展機制(泛美聯盟)的總統;第一個向國會發表戰爭咨文并派遣軍隊到歐洲參戰的總統;第一個親赴歐洲參加戰后和平峰會的總統;第一個倡建囊括各大洲的國際組織的總統。

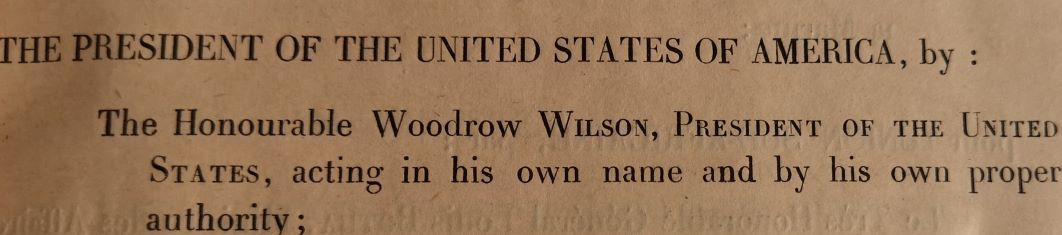

巴黎和會,正是威爾遜追逐其終極理想——建立國際聯盟以實現世界永久和平的歷史性時刻。位列《凡爾賽和約》的全權代表名單中的第一位便是威爾遜總統,與協約國全權代表的稱謂不同,除了姓名和頭銜以外,威爾遜還特別添加了“以他個人的名義及其授權”。

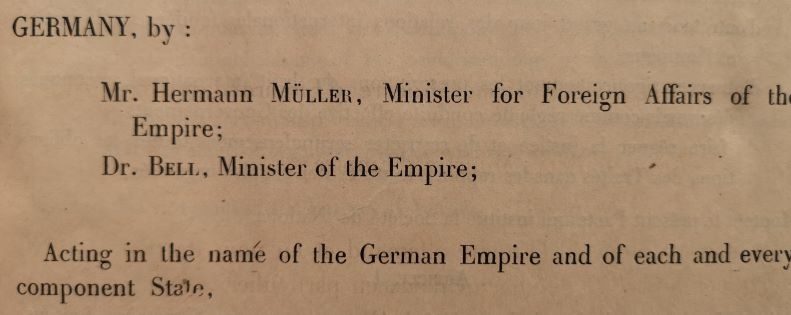

有類似職權描述的只有戰敗方的兩位德國代表,但他們是以國家的名義而非個人的名義。那么,威爾遜為何如此自信?除了美國當時的超強國力,這種舍我其誰的氣勢是他過去三十多年不斷積蓄起來的——從學術上的翹楚到執政者的巔峰;從把門羅主義推廣至拉丁美洲到提出建立世界和平的綱領“十四點計劃”。

作為學者從政的典范,威爾遜一生的學術成就與從政業績與他所處的美國歷史發展階段密不可分。1890年,三十四歲的威爾遜被母校普林斯頓大學聘為教授的那一年,美國的工業總產值首次攀升至世界第一。隨著西進運動漸入尾聲,弗里德里克·杰克遜·特納的邊疆學說應運而生,特納與威爾遜一樣,也曾在約翰·霍普金斯大學攻讀博士學位。1893年7月,特納與威爾遜當面交流了他剛剛向美國歷史學會提交的論文《邊疆在美國歷史上的意義》。邊疆學說深刻地影響了威爾遜的歷史觀,他開始構想將西進運動形成的極具特色的政治秩序推廣于美國疆域之外。

1902年威爾遜榮升校長之后,為了踐行自己提出的“普林斯頓為國家服務,為所有的國家服務”的治學理念,在加強學科建設、擴充優秀教師隊伍、糾偏并重組學生課余生活等諸多方面,威爾遜進行了不懈的努力,不僅為自己贏得了“進步教育家”的聲譽,繼而被推舉競選州長,當1910年威爾遜正式履職新澤西州州長時,進步主義在美國方興未艾,有利于進行大刀闊斧的改革,威爾遜頂住壓力,改革了州選舉機制,制定了防止選舉舞弊的法案。另外,為職工工傷補償立法、建立不被大公司掌控的公用事業委員會,這些舉措都彰顯了進步主義精神并為全國所矚目。1912年威爾遜參加總統競選時發表了“新自由”宣言,旨在通過反壟斷來釋放國家與個人的經濟潛力,包括建立美聯儲、減免關稅、反托拉斯法和進步的勞工政策。從“新自由”演化的“新外交”活動也開始在美洲和歐洲展開,在拉美方面,積極爭取與ABC三國(阿根廷、巴西、智利)簽訂以集體安全為核心的泛美公約。威爾遜希望這個集體安全條款能為舊大陸的和平提供一個范本。(《新外交舊世界伍德羅·威爾遜與國際聯盟》韓莉著,同心出版社,p71)在歐洲方面,派出密友豪斯上校去調停一戰中的交戰雙方,首次提出了建立國際聯盟的構想。

1916年威爾遜成功連任總統后,加大了對一戰的調停力度,提出了只有“沒有勝利者的和平”才能保證持久穩定的和平,而非舊外交固守的“力量平衡”。至1917年美國對德宣戰時,反對強權政治的旗號更加鮮明,威爾遜宣稱美國參加的是結束一切戰爭的戰爭,目標是“捍衛人類世界的和平與公正原則,對抗自私和獨裁的強權”,不為瓜分領土和戰爭賠償。隨著美國加入一戰,通過軍事、經濟和外交等方面三管齊下,累計派遣了超過兩百萬名士兵到歐洲參戰,給協約國提供了巨大的軍事和經濟援助,威爾遜總統在戰爭結束前提出了其個人主導的和平方案“十四點計劃”,包括反對秘密外交,建立國際聯盟等訴求。正是因為有了這十四點作為基礎,德國最終同意簽訂停戰協議。

巴黎和會舉行在即,威爾遜迎來了他人生中最后的高光時刻。大戰后的西歐大地滿目瘡痍,飽受戰火涂炭的民眾們渴盼著和平與重生。威爾遜總統的背后有勝利之師,手中有親擬的和平大綱,如救世主般降臨歐洲,所到之國,萬眾歡迎。曾參與報道巴黎和會的愛爾蘭歷史學家、記者埃米爾·狄龍寫道:“我從未看到過任何一個凡人,受到世界上的苦難百姓如此熱情的、自發的歡迎。渴望跟隨他到那應許之地——那里沒有戰爭,沒有羈絆。威爾遜正面臨前所未有、近在咫尺的機會。”1919年2月10日的《費加羅報》如此評論:“民心給予了他神權不能給予世襲君主的東西。同樣地,由于民心信任,他的責任比專制君主的責任還大。如果他成功地按照自己的夢想組織了世界,他將取得至高無上的成就。如果他失敗,他將使世界陷入混亂。”

他把建立世界長久和平秩序的理想,歸結于十四點原則的最后一條:“為了大小國家都能相互保證政治獨立和領土完整,必須成立一個具有特定盟約的普遍性的國際聯盟。”正如負責英美政府間聯絡的英國外交官威斯曼在報告中所述:“在威爾遜總統的思想中,未來世界和平的全部就只有一個概念——基于國際聯盟的概念。假如這一點失敗了,其他都一無用處。所有的其他十三點都是出自這一點,如果他(國聯)不能付諸實施,其他部分就會變得毫無意義并隨之消失。”(《新外交舊世界伍德羅·威爾遜與國際聯盟》韓莉著,同心出版社,p150)

如威爾遜所愿,國際聯盟盟約被列為《對德和約》的首要部分。威爾遜早在1918年9月就草擬盟約的初稿,經過巴黎和會預備會議的充分醞釀,正式會議開幕后不到一個月,威爾遜就向全體代表大會提交了盟約草案。國際聯盟的創始成員國共有來自歐洲、美洲、亞洲、大洋洲和非洲的共三十二個國家,將使其成為歷史上第一個真正意義上的世界級聯盟。此時此刻,威爾遜總統見證著自己創造的歷史,永久和平的大門正在打開,“天定命運”所賦予他的神圣使命似乎即將達成。

在遞交盟約草案的當晚,他滿懷自信地踏上了臨時回國的旅程,準備報請國會審核該草案。殊不知,此行歸來鋒芒頓失。由共和黨控制的國會對草案中可能威脅到門羅主義的條款提出了嚴重質疑。導致威爾遜重返巴黎和會后,為避免國聯盟約被國會否決,不得不通過艱難的協商,增加了第21條:盟約中的任何條款不得與門羅主義相抵觸。那么,既然美國可以例外,其他大國的切身利益也不能不有所照顧。由此,威爾遜頭頂上的理想主義光環很快褪去,在戰爭賠償、領土劃分、戰前密約等問題上,他無法超然世外,陷入到歷史與現實的種種糾葛和紛爭之中,以至于不得不放棄十四點原則的初心,優先滿足英、法的利益訴求,允以英國海軍獨大的海軍協定,以換取英國同意美國將維護門羅主義寫入盟約;對法國單獨提供安全保障承諾,放棄了集體安全原則。因執念于建立國際聯盟的終極目標,所以無法承受日本威脅要退出和會的風險,不惜犧牲中國的核心利益為代價。雖然威爾遜因創建國際聯盟而榮獲1919年度諾貝爾和平獎,但卻因美國國會拒絕批準國聯盟約而抱憾終生。

伍德羅·威爾遜

從躊躇滿志地為世界建立以美國為主導的新秩序,到通過各種妥協建立起一個既沒有美國參加、又沒有強制仲裁機制的國際組織,威爾遜曾經有過哪些誤判?至少可歸納為以下三個方面:

1、協約國方面:未能足夠重視大戰前的歷史遺留問題(如秘密條約)、戰爭中的巨大傷亡和經濟損失、戰后的經濟問題、安全關切。

2、德國和美國:罔顧敵國希望被拯救的訴求和美國國會的政策底線。

3、自身方面:高估了自己的政治影響力和外交經驗以及美國的國力優勢。

在協約國方面,法國在戰爭中的損失最為慘重,死亡約160萬人,傷殘近300萬人,大量的城鎮和農田被毀,高達二百多億美元的戰爭費用使得法國從戰前的債權國淪落成戰后的債務國。巴黎和會之前,威爾遜總統斷然拒絕了法國政府為其安排的戰地巡視,以免看到慘烈的景象后產生同情心,從而影響談判時的傾向性。

然而,選擇無視并不能消解法國現實存在的安全關切,大戰結束時,德國的人口接近法國的兩倍,大量有指揮和戰斗經驗的官兵被成建制地保留了下來,隨著美、英兩國軍隊的撤離,法國亟需得到確實的安全保障,除了在軍事和經濟上極大地削弱德國以外,還要求英美兩國簽訂專屬于法國的安全承諾。威爾遜為了換取法國總理克里孟梭對國際聯盟的支持,不得不放棄集體安全原則,退化為維持均勢一方的盟友。意大利的情況有所不同,放棄中立而參戰的是為了獲取戰時密約《倫敦條約》所承諾增加的大片領土。當意大利為此付出了50萬士兵陣亡的巨大代價后卻被要求廢止《倫敦條約》時,外交大臣桑尼諾不再隱藏自己對威爾遜的厭惡。他告訴勞合·喬治與克里孟梭:“在忽略并違背了自己的‘十四點計劃’之后,現在的威爾遜總統又拼命想把里面涉及意大利的地方落實下來,好維護這些原則的純潔性。”(瑪格麗特·麥克米倫著《締造和平1919巴黎和會及其開啟的戰后世界》,鄧峰譯,中信出版集團,p409)

同樣是戰時密約,中國受到的待遇正好相反。為收回青島主權,中國代表在巴黎和會上要求廢止1915年簽署的有關山東問題的《民四條約》,美國起初對此表示理解和支持。但是,當意大利宣布退出和會和日本威脅不加入國際聯盟之后,威爾遜的態度隨之發生轉變。在中方代表與英、美、法三國領袖的激烈辯論中,顧維鈞認為戰時密約是導致未來世界不安定的種子,為防范未來,也為了永久和平,最好能廢止這些條約的有效性。英、美、法三國表示反對,指出歐戰的發生,就是為了維持條約的神圣,如果將條約視為廢紙,世界秩序將會崩潰。其中的關鍵在于,威爾遜原來主張理想主義新外交,經過和會的不斷消磨,此時已經回歸現實主義舊外交,只求能夠建立國際聯盟,再逐步推動公理正義原則。(唐啟華著《巴黎和會與中國外交》,社科文獻出版社,p197)

對待協約國的利益訴求尚且厚此薄彼,矛盾激化到了不止一國要退出和會、拒簽和約的地步,戰敗方德國的境遇就更可想而知了。1918年8月8日,協約國發動了飛機與坦克協同的史無前例的大反攻,德軍慘敗并被迫戰略性撤退。經此一役,德國已無力再戰。將近兩個月后,新上任的德國總理通過中立國瑞士向威爾遜總統表示愿意接受其十四點原則并以此為基礎進行和談。盡管在11月11日簽訂的《貢比涅森林停戰協定》實際上是毫無協商余地的最后通牒,其中并沒有威爾遜十四點原則的內容,但直至巴黎和會開幕后,很多德國人依然幻想著威爾遜總統能夠締造有利于德國未來發展的和平。本著“沒有勝利者的和平”的理念,威爾遜確曾計劃在國際聯盟正式成立時將德國納入集體安全體系。無奈英、法兩國不僅無法接受德國加入國聯,還堅決反對德國參加巴黎和會。沒有德國加入的國際聯盟在對待戰敗國的方式上與1815年成立的神圣同盟和四國同盟類似,只不過,防止再度崛起的敵國由拿破侖時代的法蘭西調換成了一戰后的德意志。這不僅說明了威爾遜在創建國聯之初就沒有堅持集體安全原則,也反映出英、法兩國對威爾遜的十四點原則并不完全認同,仍秉持著實力均衡的舊外交傳統。

形成于維也納會議之后的新均勢體系,與美國從十九世紀二十年代開始奉行的門羅主義,屬于同一時代的產物,都有著巨大的歷史慣性。對于威爾遜總統而言,他在巴黎和會上施展的任何外交手段,不管其愿景有多么美好,如果會導致歐洲勢力介入美洲事務或者美國因介入歐、亞事務反累及自身,都是美國保守勢力所警惕和排斥的,比如,在和會上他最終同意日本攫取中國在山東的權利,這個決策之所以在美國國會飽受詬病,就是因為它給美國帶來了不必要的麻煩甚至遭到受害國的敵視。

威爾遜的新外交理念與門羅主義的外交傳統之間有不可調和的矛盾,爭議焦點就是國聯盟約的第十條,在界定美國對他國可能要承擔的義務方面,寬泛而不明確,威爾遜總統將其定義為道德義務,但道德義務難以定性,可能會使美國卷入不必要的紛爭,從而遭到多數參議員的反對。威爾遜總統顯然低估了來自參議院的反對力量,在屢次受挫之后,他依然不肯做出絲毫妥協用以爭取溫和派參議員的支持,反而試圖訴諸全民公投來解決問題。最終,不僅德國未被國聯接納,連美國也與國聯失之交臂。雖然盟約在美國國會本可以有保留地通過,但威爾遜堅持認為,一旦在國聯盟約的第十條中加入保留意見,即美國不承擔維護別國的領土完整和主權獨立的義務,那么,集體安全原則就會失去錨定基礎,國聯盟約將名存實亡。他之前在巴黎和會上對協約國做出的很多妥協,就是為了換取他們對國際聯盟的支持。在會議進行期間,威爾遜迫于國會的壓力,將門羅主義塞入國聯盟約(第21條),已經是他對國會做出的最大讓步。

國際聯盟盟約最終未被參議院無保留地通過,一方面說明了威爾遜的新外交理念尚無法從根本上轉變美國的外交傳統。另一方面也說明他高估了自己作為總統的政治影響力。事實上,他以總統的身份去巴黎參會不僅有違美國的外交傳統,而且會使其喪失超然的領袖地位,難以避免陷入歐洲國家間的歷史恩怨和現實糾葛。實際上,正因為美國的參戰對協約國的軍事勝利起到了決定性的作用;正因為美國當時的工業實力已超過了德國、英國和法國的總和;正因為美國已由戰前的資本輸入國一躍成為世界上最大的債權國;正因為在一戰后,奧匈帝國、沙皇俄國和奧斯曼帝國紛紛解體,歐洲大陸的均勢已無法延續,這為構建新型的外交關系帶來了歷史機遇。所以,基于以上種種優勢,威爾遜作為美國總統,應從更高的層面總攬全局而非躬身入局。

然而,以國際聯盟為基石建立世界新秩序對于威爾遜來說是一種神圣的使命,義不容辭。但僅憑理想和原則來重塑大戰后的勢力范圍是不夠的,還需要豐富的外交經驗和對相關國家的利益訴求的深入理解。威爾遜的外交經驗主要來自其總統第一任期內調解一戰的雙方和與南美ABC三國(阿根廷、巴西、智利)建立泛美聯盟,但二者均未實現實質性突破。特別是包含有集體安全條款的泛美公約,最終胎死腹中,主要緣于阿根廷和智利對美國主導西半球秩序的擔憂。以阿根廷為例,一戰期間,與其最重要的貿易伙伴——英國以及德國和法國的海上運輸受到戰爭的阻斷,轉而尋求與美國的合作,有效地填補了這個貿易真空區。但即便得到了經濟上的實惠,美國也未能促使阿根廷像巴西一樣對德宣戰,作為以出口導向型經濟為支柱的阿根廷,絕不可能僅僅依賴于一家獨大的美國。與之相似,在和會期間,威爾遜試圖以經濟脅迫手段(押后數千萬美元的貸款)迫使意大利放棄對倫敦密約承諾的領土要求,但由于雙方相持不下,且意大利國內民怨沸騰,總理奧蘭多最終以退出和會的決絕方式表示抗議。說明一個政府的信用是不能用金援來交易的。

縱觀威爾遜總統在巴黎和會前后的得勢與失勢,都圍繞著新與舊、理想與現實的交鋒。他的新外交所依托的“十四點計劃”,給那些命運受大國擺布的國家帶來了希望,但建立國際聯盟、實現集體安全又觸及了很多大國包括美國的切身利益,導致英、法等大國,借支持國聯之名,行惠己之實。不能如愿者如美國,則干脆放棄加入國聯。

伍德羅·威爾遜是理想主義者,也相信社會達爾文主義。他先憑借“新自由”理念改造美國,再計劃通過泛美公約統攝美洲,最終希望依靠國際聯盟維護世界的長久和平。這種線性發展的道路雖然不斷遇到挫折,但由此形成的威爾遜主義持久影響著美國在整個20世紀乃至21世紀的外交政策。其中,國聯的集體安全原則被聯合國憲章所吸收并進行了擴充和發展,以“預防性外交”來遏制戰爭的源頭。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司