- +1

辛德勇讀《趙正書》︱漢以前的“小說家”:說事兒不紀(jì)事

《史記》是一部由職業(yè)史官撰著的歷史著作,作者司馬遷,是在傾其所能,最大限度地載錄和書寫歷史的真實面貌。與這樣的歷史著作相比,《趙正書》屬于一種別樣的著述。

關(guān)于這一點,如同我在《一件事,兩只筆》中所說,對讀《史記》和《趙正書》,就像同時并觀班固的《漢書》和《趙飛燕外傳》、《漢武故事》之類的著述一般,二者完全不可等量齊觀。不過《趙正書》既不是《趙飛燕外傳》式的情色讀物,也不是像《漢武故事》一般的神仙家故事,我們需要準(zhǔn)確地把握其內(nèi)在屬性,才能更為合理地認(rèn)識它的史料價值。

對《趙正書》的屬性這一問題,竹書的主要整理人員,態(tài)度顯得既有些模糊,又一直非常審慎。其模糊之處,在于始終不肯對《趙正書》中那些與《史記》悖戾的紀(jì)事表明態(tài)度,清楚說明這些紀(jì)事到底是可信、還是不可信,就是我在上一篇文稿里所轉(zhuǎn)述的那句話——“不能斷定何者更符合歷史史實”(趙化成《北大藏西漢竹書〈趙正書〉簡說》,刊《文物》2011年第6期),而他們的審慎之處,則是刻意回避對這一著述的性質(zhì)做出清楚的表述。

盡管竹書整理者曾比較正式地肯定《趙正書》是“西漢前期人講述秦末重要史事的古佚書”(《北京大學(xué)藏西漢竹書[叄]》之《前言》),但“講述”二字,本身仍很含糊,說真話,固然是在“講述”,可說瞎話也未嘗不可以說是“講述”,所以這樣的說法也幾乎等于啥也沒說。

后來,在《趙正書》正式出版之后,有些參與這部竹書整理的學(xué)者才正面觸及這一問題,稱《趙正書》的性質(zhì)應(yīng)屬于“小說家言”(陳侃理《〈史記〉與〈趙正書〉——歷史記憶的戰(zhàn)爭》,刊佐竹靖彥先生主編《中國史學(xué)》第二十六卷)。但相關(guān)學(xué)者對什么是“小說家”和《趙正書》為什么屬于“小說家言”、特別是《漢書·藝文志》時期及其以前的“小說家”究竟是一種什么性質(zhì)的書籍,并未做具體說明,而在我看來,這一點對我們深入認(rèn)識《趙正書》的性質(zhì),是至關(guān)重要的,它直接關(guān)系到書中紀(jì)事的史料價值。

這事兒說來話長,不能不從班固編錄的《漢書·藝文志》談起。

《趙正書》是什么書?

這是因為所謂《趙正書》的性質(zhì),也就是它在當(dāng)時社會整個知識體系當(dāng)中所處的位置,而每一部書籍的類別從屬,就是這一位置的具體體現(xiàn)。班固纂集《漢書·藝文志》,其基本依據(jù),是西漢后期劉向、歆父子兩代相繼撰成的《七略》;特別是《漢書·藝文志》對知識體系的劃分,完全繼承了劉向、歆父子確立的格局。因此,我們要想對《趙正書》的性質(zhì)做出具體的說明,就不能不首先進(jìn)入《漢書?藝文志》的知識體系。

《漢書·藝文志》把當(dāng)時各項知識,羅列無遺,有一個龐大的身架。現(xiàn)在我們面臨的問題,是在《漢書·藝文志》沒有見到《趙正書》這一書名(不過《漢書·藝文志》著錄的書籍不一定就沒有包括《趙正書》在內(nèi),且待下文敘說),現(xiàn)在只能依據(jù)書中的內(nèi)容來推定其從屬的類別。

在這里,沒有必要與之一一比照,只具體對比一下那些表面特征直接相關(guān)的類別,就大致可以滿足我們的需要。

對于《趙正書》來說,海內(nèi)外學(xué)術(shù)界特別關(guān)心、也是我們重點考察的事項,乃是其所記史事的真確可信性問題。

在上一篇文稿《一件事,兩只筆》中,我重點指出,司馬遷的《史記》是一部由出自史官世家的職業(yè)史官所撰著的信史。這樣的信史,在《漢書·藝文志》中,是被附著在“六蓺(藝)略春秋家”這一名目之下的。所謂“六藝”,是指《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》和《春秋》,乃是儒家最為骨干的經(jīng)典,所以也可以用《六藝》來作為它們的統(tǒng)名。《春秋》即六藝之一,乃“禮義之大宗”,系因承魯國史官的記述以成書,所載錄的史事則一本史官舊文。逮太史公司馬氏父子兩代相繼撰述《史記》,立意本在乎紹繼《春秋》的宗旨(《史記·太史公自序》),內(nèi)容自然亦恪守前規(guī),力求信實可靠。

在這一基礎(chǔ)上,審看《趙正書》中那些在重大史實上與《史記》絕然背反的記載,諸如《趙正書》煞有其事地記述說,胡亥系遵奉遺詔登上大位,成為嬴秦二世皇帝,而不是陰謀篡位;又諸如《趙正書》還言之鑿鑿地記述說,趙高是被章邯誅殺,而不是被子嬰處死,等等,這樣的歧異,不像我們在不同史書之間常見的那種文字出入,顯示出《趙正書》很可能是與《太史公書》截然不同的另一類著述。

談到這樣的問題,很容易讓我們想到的一個可以參考的事例,是載錄蘇秦、張儀輩游說之辭的《戰(zhàn)國策》。蘇秦、張儀固然屬戰(zhàn)國縱橫家中最具有代表性的人物,而《漢書·藝文志》一方面在“諸子略縱橫家”下著錄“《蘇子》三十一篇,《張子》十篇”,另一方面,卻又把《戰(zhàn)國策》著錄于“六蓺(藝)略春秋家”下,并附注云“記春秋后”,亦即載錄春秋時代之后事跡的史書,這顯然是對其紀(jì)事性質(zhì)給予以了充分的肯定。對此,應(yīng)該引起我們特別注意的是,在劉向、歆父子和班固的眼里,《戰(zhàn)國策》的內(nèi)容同《蘇子》、《張子》式的縱橫家著述,性質(zhì)是有根本性區(qū)別的。后來馬王堆漢墓出土的同類著述(其中很多篇目,甚至與《戰(zhàn)國策》基本相同),整理者將其定名《戰(zhàn)國縱橫家書》。若是認(rèn)真對待并深切思索《漢書·藝文志》的成例,這樣擬定的書名是否合適,似乎就大有重新斟酌的余地。

近代史學(xué)家對《戰(zhàn)國策》的紀(jì)實性往往持輕視以至否定的態(tài)度。如呂思勉先生在《史通評》之“六家”篇中即謂“《國策》則縱橫家言,其記事寓言十九,實不可作史讀”。這種說法,確實有一定道理,《戰(zhàn)國策》敘事因出自戰(zhàn)國縱橫家之手,意在危言聳聽,打動人主,性質(zhì)與史官記事有明顯差別,故所說時間、地點、數(shù)目等項要素,較其本來面目,往往會有所變易;所記行事言辭,較其實際狀況,亦時有增飾;特別是今所見文本,多經(jīng)其門徒增飾改寫,出入也就愈加嚴(yán)重。但畢竟其初始形態(tài)應(yīng)是當(dāng)時人說眼前事,大多應(yīng)有可靠的事實依據(jù),不會紅口白牙,滿嘴胡話。試想當(dāng)日蘇秦、張儀之輩若是對各國之間發(fā)生的事情,懵懂無知,講起時事來完全隨心所欲,信口開河,何以能令各國君主信服?司馬遷撰著《史記》,在各國世家部份,就大量采錄了《戰(zhàn)國策》的記載,說明司馬遷對其史料價值給予了充分的肯定,《漢書·藝文志》將其與《史記》相并列,也應(yīng)當(dāng)是基于同樣的認(rèn)識。

即使是與《戰(zhàn)國策》這樣的著述相比,《趙正書》的紀(jì)事,仍然顯得有很多過于荒誕的內(nèi)容,若是以《史記》作參照,似乎就很難將其歸入“六蓺(藝)略春秋家”下。那么,在《漢書?藝文志》中還有哪些門類可以容納像《趙正書》這樣的書籍呢?答案,是只有“諸子略小說家”這一個門類。

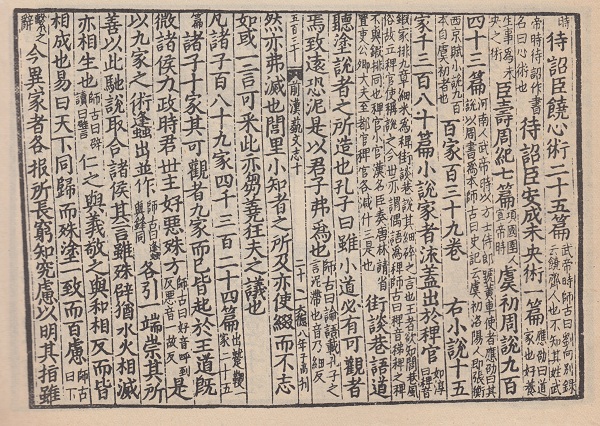

下面我們以表格的形式,來直觀地顯示《漢書?藝文志》“諸子略小說家”的內(nèi)容。這樣,一目了然,更便于歸納總結(jié)其一般特征:

惟據(jù)班固注,則諸書大抵或托古人,或記古事,托人者似子而淺薄,記事者近史而悠繆者也。

所謂“古事”,即前史舊事。魯迅先生這樣簡明的解釋,并沒有能夠澄清所謂“小說家”的性質(zhì),而《漢書·藝文志》的記載,仍存有待闡發(fā)的問題。

在《漢書·藝文志》中,班固所附自注明確講到述及“古事”的書籍,實際只有《周考》和《青史子》兩種。其他如《務(wù)成子》“稱堯問”,以其可能會涉及“古事”,或許勉強也可以算在其中。剩下的那些書籍,其是否述及“古事”,班固并沒有做出明確的說明。不過從書名上看,臣壽《周紀(jì)》和虞初《周說》這兩部書也應(yīng)該述及周朝的史事,后者且有東漢人應(yīng)劭“其書以《周書》為本”的注解,可以為之證明,這樣,似乎就能夠落實到地了。

不過關(guān)于這一點,近人張舜徽曾經(jīng)提出過一個頗顯新奇的論斷,以為上述諸書書名當(dāng)中的“周”字,與周秦漢唐之“周”無涉,只是一個用作“周備”之義的形容詞。張舜徽先生在詮釋《周官》一書的名稱時寫道:

自來論及《周禮》者,皆未究此書所以命名之義。愚意以為古之以“周”名書者,本有二義,一指周代,一謂周備。《漢志》著錄之書,多有以“周”名書者,儒家有《周政》六篇,《周法》九篇;道家有《周訓(xùn)》十四篇;小說家有《周考》七十六卷(德勇案:實為“七十六篇”),臣壽《周紀(jì)》七篇,虞初《周說》九百四十三篇。細(xì)詳諸書立名,蓋皆取周備之義,猶《周易》之得義于周普,無所不備也。儒家之《周政》、《周法》,蓋所載乃布政立法之總論;道家之《周訓(xùn)》,小說家之《周考》、《周紀(jì)》、《周說》,猶后世之叢考、叢鈔、說林之類耳。故劉、班悉載之每類之末,猶可窺其義例。自后世誤以為言周代事,說者遂多隔閡不可通矣。(張舜徽《漢書藝文志通釋》之《六藝略》)

在詮釋小說家《周考》一書時,張氏復(fù)釋云:

此云《周考》,猶言叢考也。周乃周遍、周普無所不包之意。……小說家之《周考》,蓋雜記叢殘小語、短淺瑣事以成一編,故為書至七十六篇之多。其中或及周代軼聞?wù)撸娬咤崮繛閷?贾苁拢且病O挛莫q有《周紀(jì)》、《周說》,悉同此例。

若果如其言,則不僅諸子略“小說家”之《周考》、《周紀(jì)》、《周說》諸書與周代無關(guān),而且張舜徽先生還判定這些書籍的性質(zhì),不過“猶后世之叢考、叢鈔、說林之類耳”,關(guān)系到我們在這里論述的實質(zhì)性問題,因而不能不稍加辨析。

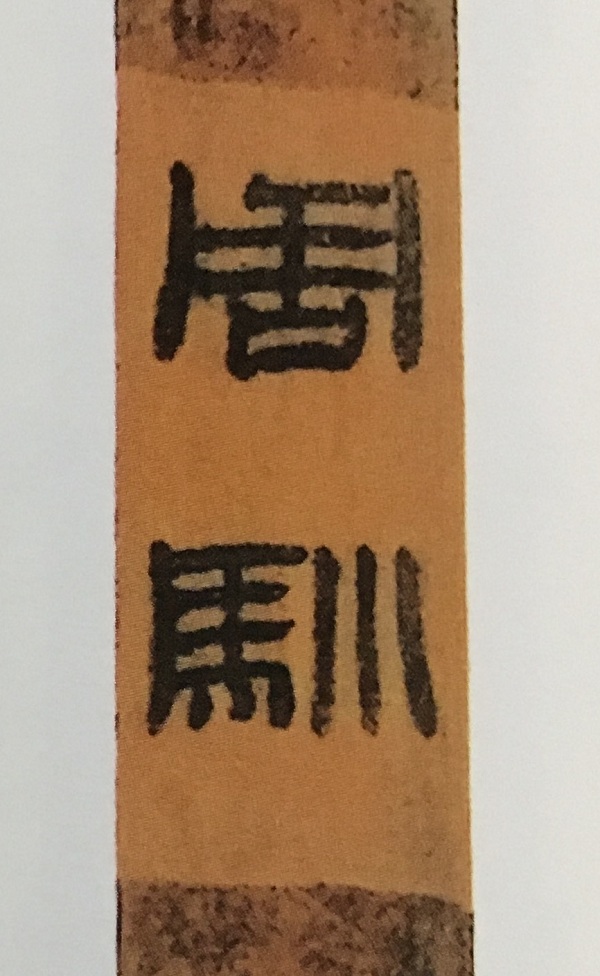

研究重要的史事,未必需要依賴什么新發(fā)現(xiàn)的新材料來顛覆既有的認(rèn)識,但古代遺留的實物,確實可以幫助我們更加明確地認(rèn)定某些模糊不清或是具有歧義歧解的記載。事兒趕得也實在寸,就在與《趙正書》一同入藏北大的這批西漢竹書中,正有一種張舜徽先生提到的道家著述《周訓(xùn)》(見《北京大學(xué)藏西漢竹書[叄]》)。

雖說竹書書名的寫法,同《漢書·藝文志》略有差異,是把“訓(xùn)”寫作“馬”字邊兒的“馴”字,但“訓(xùn)”、“馴”兩字形近義通,顯示的應(yīng)該是同樣的意思。又通觀這篇竹書的內(nèi)容,是于一年十二月外另加一個閏月,月別一章,以周昭文公于每月初一訓(xùn)誡太子的形式,講述君道政理;另外再綴以歲末一章,于年終臘日,做出同樣的訓(xùn)誡。這樣全書總共由十四章構(gòu)成,每章亦可視同一篇,正與《漢書·藝文志》著錄的“《周訓(xùn)》十四篇”相應(yīng),而閱讀這篇竹書的文字內(nèi)容,也與劉向《別錄》對《周訓(xùn)》評語相符,即“人間小書,其言俗薄”(《漢書·藝文志》唐顏師古注引文)。

根據(jù)上述情況,就足以認(rèn)定,此竹書《周馴》便是《漢書·藝文志》著錄的《周訓(xùn)》,竹書的整理者也早就表明了這樣的看法,而這一出土未久的西漢寫本,自可確切無疑地證明:《周訓(xùn)》以及《漢書·藝文志》中《周政》、《周法》、《周考》、《周紀(jì)》、《周說》諸書,至少在形式上,講的也都一定是周朝之事,張舜徽先生把這里的“周”字解作“周備”之義,顯然是不能成立的。

這樣,我們也就可以明確:在《漢書·藝文志》所著錄的十五種“小說家”著述當(dāng)中,至少有《青史子》和《周考》、《周紀(jì)》、《周說》這四種書籍,談?wù)摰亩际囚斞杆f的“古事”。這樣的比例,已經(jīng)不低,顯示出它不會是一個偶然的現(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)具有很大的普遍性。因此,我想也就有理由,暫且把講述秦末史事的《趙正書》歸入其中,再來看看其內(nèi)在屬性是否與小說家中其他書籍相符。

何謂漢代之“小說”?

如上所述,按照《漢書·藝文志》的知識體系劃分,像《趙正書》這樣具有很多從表面上看似乎很像是歷史紀(jì)事的著述,若不是歸入六藝略“春秋家”下,就只能列在諸子略“小說家”中(清人章學(xué)誠在《校讎通義》卷二就以為如《周考》、《青史子》等“非《尚書》所部,即《春秋》所次矣。……則其書亦不儕于小說也”,這也是在二者之間擇取其一),那么,促使劉向、歆父子以及班固做出“小說家”這一類別劃分的主要依據(jù)是什么呢?或者說他們的主要著眼點是在哪里呢?

這個問題看似簡單,其實卻從來沒人說清楚過,至少讀書很少的我,到目前為止,還沒有看到能夠說服我的觀點。

那么,解答這個問題的難點到底在哪里呢?難就難在《漢書·藝文志》著錄的這些“小說家”書籍早就亡佚失傳了,其流傳時間最遠(yuǎn)的一部書《青史子》,也只是傳到南朝,見于梁阮孝緒《七錄》的著錄(見《隋書·經(jīng)籍志》引佚文),入隋以后也再也見不到蹤影(《隋書·經(jīng)籍志》)。看不到書,就沒有具體的例證能夠體現(xiàn)出這一類書籍的實際狀況,因而也就很難切實地把握究竟什么纔是其獨有的特征。

在這種情況下,要想清楚地認(rèn)識這一問題,不妨先從魯迅先生過去對《漢書·藝文志》相關(guān)記述所做的總結(jié)入手。

如前所述,魯迅先生說這些“小說”是“或托古人,或記古事”,其實托名于古人的言語,其本身,在形式上自已成為一種“古事”。由這一角度出發(fā),我們不妨把魯迅先生講到的古人之言與古人之事通論并觀,將其視作具有同樣歷史屬性的舊說舊事,而魯迅先生是把這些舊說舊事的特點,歸結(jié)為或流于“淺薄”、“迂誕”,或失之于“悠繆”。

“悠繆”這個詞兒現(xiàn)在不大常用,其實就是謬誤嚴(yán)重,舛錯多多的意思。如果我們相信《史記》是一部信實的史書并以此書為參照的話,那么,《趙正書》的紀(jì)事在這一點上,是與《漢書·藝文志》所述“小說家”完全相符的。

不過魯迅先生所說“據(jù)班固注”而得出上述結(jié)論,與事實并不相符。這是因為在《漢書·藝文志》的班固自注中,我們只能看到他告訴讀者,這些書籍或是出自“依托”,或是其妄托于古人的言論“淺薄”、“迂誕”,并無一語“小說家”書籍的紀(jì)事性屬“悠繆”的注記。

事實上,班固對“小說家”書籍所做的注釋,不僅絲毫沒有體現(xiàn)出這些書籍具有“悠繆”的特點,而且對于那些被魯迅先生稱作記述“古事”的書籍而言,甚至還會給人一種出自信史的感覺,如班氏即謂《周考》一書是“考周事也”,《青史子》更是“古史官記事也”。另外,與班固同處于東漢時期的應(yīng)劭,也注釋說虞初《周說》乃是“以《周書》為本”。僅僅看這些描述,這些書籍,與《春秋》、《左傳》、《太史公書》等六藝略下的“春秋家”者流似乎并沒有什么區(qū)別,很像是一些正兒八經(jīng)的歷史著述。

認(rèn)真審看《漢書·藝文志》的結(jié)果,反倒是只有通過《趙正書》的紀(jì)事,才能夠清楚證明《藝文志》中著錄的“小說家”書籍,其“記事者”確實是“近史而悠繆者也”。當(dāng)然,做出這樣的推論,其必備的前提,是《趙正書》確實屬于“小說家”的書籍。

問題還是那個問題。轉(zhuǎn)了一圈,似乎重又回到了原點。班固自注這條路既然走不通,那么只能另辟蹊徑。

接下來,讓我們看看,其他現(xiàn)代學(xué)者,對“小說家”的性質(zhì)這個問題又是怎樣認(rèn)識的呢?雖然很多人都談到這個問題,但幾乎所有人都是閃爍其詞,實際上始終沒有個清楚的說法。下面,我想舉述兩種講述得比較明確、同時也比較重要的觀點。

第一種觀點,以張舜徽先生為代表。張舜徽先生在《漢書藝文志通釋》中,全文引述了《隋書·經(jīng)籍志》子部“小說家”的小序:

小說者,街說巷語之說也。《傳》載輿人之誦,《詩》美詢于芻蕘。古者圣人在上,史為書,瞽為詩,工誦箴諫,大夫規(guī)誨,士傳言而庶人謗。孟春,徇木鐸以求歌謠,巡省觀人詩,以知風(fēng)俗。過則正之,失則改之,道聽涂說,靡不畢紀(jì)。《周官》誦訓(xùn)“掌道方志以詔觀事,道方慝以詔辟忌,以知地俗”、而職方(德勇案:應(yīng)正作“訓(xùn)方”)氏“掌道四方之政事,與其上下之志,誦四方之傳道而觀衣物”是也。孔子曰:“雖小道,必有可觀者焉,致遠(yuǎn)恐泥。”

繼此之后,張舜徽先生附以評語云:“此論實本《漢志》而更發(fā)揮之,可以互證。”

這樣的評語,看似老生常談,或者以為它無關(guān)緊要,實際上這直接關(guān)系到對漢代以前的“小說家”性質(zhì)的認(rèn)識。其實當(dāng)年魯迅先生在論述中國古代“小說”的發(fā)展歷程時,就是直接由《漢書·藝文志》進(jìn)入《隋書·經(jīng)籍志》,前后連貫,來看待“小說家”的實質(zhì)內(nèi)容,不過魯迅先生并沒有直接觸及二者之間是否存在內(nèi)在聯(lián)系這一問題,只是稱述《隋書?經(jīng)籍志》“所論列則仍襲《漢書·藝文志》”而已(魯迅《中國小說史略》)。與此相比,張舜徽先生“本《漢志》而更發(fā)揮之,可以互證”的說法,則清楚顯示出他是把二者視同一事,以為兩書所說“小說家”具有同樣的性質(zhì)。

所謂尋流討源,自是歷史研究中慣行的做法,張舜徽先生思考的路徑,看起來似乎很有道理。可是,在《隋書·經(jīng)籍志》中,我們已經(jīng)見不到一部《漢書·藝文志》舊有的著述,它所著錄的書籍,像今天仍眾所熟知的《燕丹子》和《世說》(即《世說新語》),究竟在多大程度上與《漢書·藝文志》的“小說家”相同,這是一個值得人們深思并且存在很大疑問的問題。實際上,情況并不那么簡單,在《漢書·藝文志》與《隋書·經(jīng)籍志》之間,并不一定存在“源”與“流”的關(guān)系。然而,這樣的問題,似乎一向無人思考。在張舜徽先生之后,又有一些研究中國古代文學(xué)史的學(xué)者,繼續(xù)沿著這條思路,探討“小說”的起源及其早期形態(tài)問題。盡管這些學(xué)者的論述,言之鑿鑿,但“源”既不正,隨波逐流,也就難免愈漂愈遠(yuǎn),不知所終了。

第二種觀點,見于余嘉錫先生的《小說家出于稗官說》(見《余嘉錫論學(xué)雜著》)。在這篇文章中,余嘉錫先生有如下一段重要論述:

桓子(德勇案:即兩漢之際人桓譚)《新論》曰:“小說家合叢殘小語,近取譬論,以作短書,治身理家,有可觀之辭。”叢殘小語,即所謂“街談巷語,閭里小知者之所及”(德勇案:此乃《漢書·藝文志》“小說家”小序文句)也,不云出于稗官者,桓譚因泛論學(xué)術(shù),涉筆及之,與劉班(德勇案:指劉向、歆父子與班固)著錄,務(wù)窮流別,本自不同耳。譚與劉歆同時,其書盛稱子政(德勇案:劉歆字子政)父子,謂為通人,是必曾見《七略》,而班固嘗受詔續(xù)其《琴道》一篇,固熟讀《新論》者。故桓子之言,與《漢志》同條共貫,可以互相發(fā)明也。知此,可以論《漢志》著錄之小說家矣。

像這樣以同時代人的說法來論證《漢書·藝文志》的真相,較諸簡單地勾連后世的《隋書·經(jīng)籍志》以探求漢代“小說家”的面目,自然更具有歷史學(xué)家的時代維度,因而也更加合理(案余嘉錫先生在文中對《隋書·經(jīng)籍志》的說法,還做了很具體的批駁)。

余嘉錫先生的觀點,大致即依據(jù)桓譚《新論》的說法,來確認(rèn)《漢書·藝文志》“小說家”的基本特征。不過美中不足的是,在“合叢殘小語,近取譬論,以作短書”這一總體特征當(dāng)中,余嘉錫先生似乎對“叢殘小語”和“短書”這樣的外觀特征更為關(guān)注,而沒有充分認(rèn)識“近取譬論”這一內(nèi)在的文字特性。

所謂“近取譬論”,就是擇取那些比較貼近于人情事理從而便于人們理解的事例,來做比喻,以闡釋想要說明的道理。《荀子》論“談?wù)f之術(shù)”,謂“譬稱以明之”乃是“說常無不受”的重要手段之一(《荀子·非相》),足見這一論說方式在當(dāng)時的重要性。

曹魏時人如淳,在注釋《漢書·藝文志》時,在“小說家者流,蓋出于稗官”這句話的下面附有解說云:

今世亦謂偶語為稗。(《漢書·藝文志》唐顏師古注)

這句話對我們理解漢代“小說家”的性質(zhì)至關(guān)重要,可惜卻一直被人視而不見。

“偶語”“稗官”與“小說家”

看了這個“偶語”,讓我聯(lián)想到《史記·老子韓非列傳》里提到的“偶言。在現(xiàn)在通行的《史記》當(dāng)中,其相關(guān)文字如下:

莊子者,蒙人也,名周。周嘗為蒙漆園吏,與梁惠王、齊宣王同時。其學(xué)無所不窺,然其要本歸于老子之言。故其著書十余萬言,大抵率寓言也。

唐人司馬貞釋此“大抵率寓言也”句云:

大抵,猶言大略也。其書十余萬言,率皆立主客,使之相對語,故云“偶言”。又音寓,寓,寄也。故《別録》云“作人姓名,使相與語,是寄辭于其人,故荘子有《寓言篇》。”(《史記·老子韓非列傳》唐司馬貞《索隱》)

其“故云‘偶言’”以及“音寓”的說法,表明小司馬當(dāng)時所見到的《史記》,“寓言”乃是寫作“偶言”。

司馬貞引述的《別錄》,其作者,就是前面提到撰著《七略》的劉向,而劉向撰著《七略》,本是緣于他為西漢朝廷校訂宮廷的藏書。在校訂宮廷藏書的過程中,劉向每校定一部書籍,都要給這部書籍寫出一篇提要性的說明,并奏上朝廷,《別錄》就是這些內(nèi)容提要的匯編。

劉向《別錄》稱所謂“偶言”或者“寓言”即“作人姓名,使相與語,是寄辭于其人”云云的說法,讓我又聯(lián)想到《史記》當(dāng)中另一處相關(guān)的記載,這件事見于《史記·孟嘗君列傳》:

秦昭王聞其賢,乃先使涇陽君為質(zhì)于齊,以求見孟嘗君。孟嘗君將入秦,賓客莫欲其行,諫,不聽。蘇代謂曰:“今旦代從外來,見木禺人與土禺人相與語。木禺人曰:‘天雨,子將敗矣。’土禺人曰:‘我生于土,敗則歸土。今天雨,流子而行,未知所止息也。’今秦,虎狼之國也,而君欲往,如有不得還,君得無為土禺人所笑乎”孟嘗君乃止。

關(guān)于這個“木禺人”和“土禺人”,唐人司馬貞也做過注解,文曰:“(禺)音偶,又音寓。謂以土木為之,偶類于人也。蘇代以土偶比涇陽君,木偶比孟嘗君也。”(《史記?孟嘗君列傳》唐司馬貞《索隱》)這可以說是印證劉向上述說法最貼切的一個實例。

依據(jù)司馬貞這一注解,清人王念孫“偶”字的語義又做有更進(jìn)一步的考釋:

念孫案:“偶”,《索隱》本作“禺”,注曰:“音偶,又音寓,謂以土木為之,偶類于人也。”是舊本作“禺”,有偶、寓二音。……《封禪書》“木禺龍欒車一駟”,《索隱》曰:“禺,一音寓,寄也,寄龍形于木。一音偶,亦謂偶其形于木也。”《后漢書·劉表傳》論曰:“其猶木禺之于人也。”是“偶人”之“偶”,古通作“禺”〔《管子·海王篇》“禺策之商,日二百萬”,尹知章曰:“禺讀為偶。”《漢書·匈奴傳》“此溫偶駼王所居地也”,班固《燕然山銘》“斬溫禺以釁鼓”,“溫禺”即“溫偶”〕。(王念孫《讀書雜志》三之四《史記》第四“偶人”條)

要之,“偶”字本來是書作“禺”形,而后來通行的“偶人”,其原型也是書作“禺人”,其更具有實質(zhì)性內(nèi)涵的本義為“寄寓”,而不在于劉向所說“相與”與否。對此,東漢大儒鄭玄,本來很早就做過清晰的說明,即云所謂“偶人”乃“有面目機發(fā)有似于生人”者(《禮記·檀弓下》鄭玄注)。清人段玉裁復(fù)進(jìn)一步闡述說:“偶者,寓也,寓于木之人也,字亦作‘寓’。”(段玉裁《說文解字注》)較段氏稍后,王筠亦述之云:“即‘木偶’,‘偶’亦讀寓。”(王筠《史記校》卷上)

對“偶”字這一語義,很早就有誤解。如唐人顏師古在注解《漢書·酷吏傳》時,即曾針對“匈奴至為偶人象(郅)都”(德勇案:“郅都”是為漢景帝時雁門太守)一語釋之曰:“以木為人,象(郅)都之形也。偶,對也。”亦即將其解作后世“對偶”、“駢偶”之“偶”(這樣的解釋,應(yīng)與劉向所說“相與”具有一關(guān)聯(lián))。對這樣的解讀,清人段玉裁辯駁說:“按‘木偶’之‘偶’,與二枱并耕之‘耦’義迥別,凡言人耦、射耦、嘉耦、怨耦,皆取‘耦耕’之意,……今皆作‘偶’,則失古意矣。”(段玉裁《說文解字注》)王筠更直接指斥顏師古說:“此訓(xùn)……未免望文生義矣。”(王筠《史記校》卷上)

好了,在這樣一種對“偶”字字義理解的基礎(chǔ)上,讓我們扭過頭去,再來看一下曹魏時人如淳所說“偶語”的涵義。“語”之與“言”,其義無別,故“偶語”與“偶言”,詞義自同。

如上所述,所謂“偶言”,是唐人司馬貞所見古本《史記·老子韓非列傳》里對莊子“寓言”的原始寫法,而唐陸德明釋《莊子·寓言》之篇名云“寓,寄也。”近人馬其昶亦謂“寓言者,意在此而言乃寄之于彼。滑稽出之,正言若反,以世人不可與莊語”故也(馬其昶《莊子故》卷七)。也就是說,《史記·老子韓非列傳》的“偶言”,應(yīng)當(dāng)就是這種“意在此而言乃寄之于彼”的“寓言”。這樣的理解,是符合上文所述“偶”字的本義及其在當(dāng)時的通行用法的。

“偶言”之義既是如此,如淳所說的“偶語”是什么意思,也就無需再做更多的論證了——結(jié)論,是按照曹魏時人如淳的說法,當(dāng)時人是把這種“寓言”稱作“稗”的。

清晰認(rèn)識并準(zhǔn)確理解這一情況,自然會引導(dǎo)我們的思路,回到《漢書·藝文志》“小說家”的小序上去。如同我們大家都看到的那樣,這篇小序,開篇即謂“小說家者流,蓋出于稗官”。

讀《漢書·藝文志》可知,劉向、歆父子以及班固論述諸子之學(xué)的起源,謂其無不出于司掌相應(yīng)職守的“王官”。近代以來,以胡適先生為代表的學(xué)者,對此說紛紛辯難質(zhì)疑,眾說不一,迄今仍無定論。不過即使是篤信舊說的學(xué)者,對這些所謂“王官”與古代實際存在的官職之間的關(guān)系,仍多存疑似之詞。例如,余嘉錫先生即述之曰:

《漢志》所謂某家出于某官者,皆采自《七略》。蓋古人之學(xué),必有所受,故相傳出于王官。劉歆考其學(xué)術(shù)淵源,亦似如此,遂姑存其說云爾。其所舉羲和之官,理官,禮官,議官,清廟之官,農(nóng)稷之官,稗官云者,《周禮》皆無此官名,蓋約略言之而不敢鑿也〔即司徒之官、史官,亦是約舉之詞,不敢云儒家出于師氏、保氏,道家出于太史、小史也〕。故其言曰:“某家者流,蓋出于某官。”蓋者,疑而未定之詞,言其大略相近而已。(余嘉錫《小說家出于稗官說》)

余嘉錫先生這一看法,看似頗顯迷離混沌,可是情況就是那么個情況,到現(xiàn)在也還是找不到更為通暢的解釋。史闕有間,我們只能在承認(rèn)既有事實的基礎(chǔ)上,來審視這些所謂“王官”同出自這一官職的那一家學(xué)術(shù)之間的關(guān)系。

盡管詳細(xì)的論證,還需要一些周折,但簡單地說,從總體上看,這些“王官”之名與出自于此的那門學(xué)術(shù),是相互對應(yīng)的,其最為典型并且易于知曉者,如“法家者流,蓋出于理官”,“從(縱)橫家者流,蓋出于行人之官”,“農(nóng)家者流,蓋出于農(nóng)稷之官”,是什么“官”,就有什么“學(xué)”,其上下源流的承應(yīng)關(guān)系,是顯而易見的。

在這樣的前提下,我們來看“稗官”與“小說家”是否存在同樣的關(guān)系。

以往學(xué)者們在探討這個問題時,通常都是把焦點聚集在“稗官”與“街談巷語,道聴涂說者之所造也”這句話的關(guān)聯(lián)上,從而把“稗官”解釋成為“小官”之義。最早提出這一觀點的人,就是前面提到的曹魏時人如淳,它把“稗官”的“稗”字解作“細(xì)米”,也就是碎小的米粒,并且以為“街談巷說,其細(xì)碎之言也”,后來唐人顏師古繼承了這樣的解釋(《漢書·藝文志》唐顏師古注)。近人余嘉錫先生復(fù)又進(jìn)一步推演其說,指實所謂“稗官”乃泛指天子之士,非確有斯職也(余嘉錫《小說家出于稗官說》)。

惟細(xì)思此說,似仍未能盡厭人意。蓋《漢書·藝文志》諸子略下共載有十家之學(xué),其所從出的“王官”,雖如余嘉錫先生所言,難以一一指實,但望文思義,仍可知其他九家所出之官都是有具體執(zhí)掌的官職,專官司掌專事,理所當(dāng)然,情亦信然,何以這一“稗官”竟獨以職階高低、官位大小名之?這在敘事邏輯上是很不順暢的。

至《隋書·經(jīng)籍志》之“小說家”序文,另以《周禮》載錄的誦訓(xùn)、訓(xùn)方之官為“小說家”之所從出,則等同于完全否定了“稗官”與“小說家”的關(guān)系。對此,余嘉錫先生乃斥之曰:“誦訓(xùn)所掌,乃四方之古跡方言風(fēng)俗,訓(xùn)方氏所掌,則其政治歷史民情也,當(dāng)為后世地理志郡國書之所自出,于小說家奚與焉。”(余嘉錫《小說家出于稗官說》)

其實《隋書·經(jīng)籍志》的說法,是在根本沒有條件看到《漢書·藝文志》之“小說家”書籍的情況下,依據(jù)編著者對當(dāng)時所見相關(guān)書籍而做出的一種揣摩,是很盲目的。實際上如前所述,《隋書·經(jīng)籍志》的“小說家”書籍與《漢書·藝文志》的“小說家”著述,可能完全不是同一回事兒,其狀其況,若是藉用余嘉錫先生的話來講,可謂之曰:“自如淳誤解稗官為細(xì)碎之言,而《漢志》著錄之書又已盡亡,后人目不覩古小說之體例,于是凡一切細(xì)碎之書,雖雜史筆記,皆目之曰稗官野史,或曰稗官小說,曰稗官家。不知小說自成流別,不可與他家雜廁。”(余嘉錫《小說家出于稗官說》)

問題是《漢書·藝文志》所謂“小說”,其自身的流別究竟是一種怎樣的形態(tài)呢?如果我們把桓譚《新論》所說的“近取譬論”看作是當(dāng)時的“小說”恒所必備的一項基本特征的話,再結(jié)合“寓言”稱“稗”的實際情況,那么也就很容易想到,“稗官”之“稗”指的本來也應(yīng)該是以所謂“譬論”為主要特色的“寓言”,這也就是如淳所說的“偶語”。——我想,這就應(yīng)該是漢代“小說”自身的面目。

東漢人許慎,在《說文解字》一書中闡釋“稗”字的涵義為“禾別也”。清人段玉裁進(jìn)一步疏釋此語云:

謂禾類而別于禾也。《孟子》曰:“茍為不孰,不如荑稗。”《左傳》云:“用秕稗也。”杜云:“稗,草之似谷者。”稗有米似禾,可食,故亦種之。(段玉裁《說文解字注》)

這種“謂禾類而別于禾”的“稗”,也就是長的樣子像“禾”而實際上卻與“禾”不同的“稗”,即可謂之曰“似是而非”之物,而舉述這類相似的事物用以說明某種道理,正是所謂“寓言”的基本特色。所以,從“稗”字的本義上也可以看出,“寓言”稱“稗”,是具有充分合理性的,而且要遠(yuǎn)比將其解作“細(xì)米”允當(dāng)。

由“寓言”這一特殊表述形式,來核實偶然留存下來的非常有限的文字記載,可以看出,《漢書·藝文志》著錄的那些書籍,是契合這一特殊表述形式的。

例如,關(guān)于《宋子》,《漢書·藝文志》班固自注云“孫卿道宋子,其言黃老意”。這里的“孫卿”,是指荀卿,即大家熟知的荀子,因為回避漢宣帝劉荀的名諱,所以被劉向等改書作此名。也就是說,按照荀子講述的概括認(rèn)識,《宋子》一書意在闡發(fā)黃老的思想。

既然如此,此書何以未被列入道家卻被列在了“小說家”之中?觀《荀子·正論》講述的情況,似可窺其仿佛:

子宋子曰:“人之情欲寡。”而皆以己之情欲為多是過也。故率其群徒,辨其談?wù)f,明其譬稱,將使人知情欲之寡也。

據(jù)此,則宋子論學(xué),“明其譬稱”為一大特色,而這一點與桓譚《新論》所概括的“近取譬論”這一“小說家”述學(xué)方式恰恰合若符節(jié)。

昔余嘉錫先生,正是由此入手,論證了《宋子》“何以不入道家而入小說家”的緣由:

意者宋子“率其群徒,辯其談?wù)f,明其譬稱”,不免如桓譚《新論》所謂“合叢殘小語,近取譬論,以作短書”歟。蓋宋子之說,強聒而不舍,使人易厭,故不得不于談?wù)f之際,多為譬喻,就耳目之所及,摭拾道聽途說以曲達(dá)其情,庶幾上說下教之時,使聽者為之解頤,而其書遂不能如九家之閎深,流而入于小說矣。(余嘉錫《小說家出于稗官說》)

同樣,關(guān)于所謂《百家》何以在此“小說家“中,余嘉錫先生的論述事實上也觸及了這一因緣:

《藝文類聚》卷七十四引《風(fēng)俗通》曰:“門戶鋪首。謹(jǐn)案《百家書》云,公輸班(德勇案:參下文,“班”字似當(dāng)作“般”)之水,見蠡曰:‘見汝形。’蠡適出頭,般以足畫圖之。蠡引閉其戶,終不可得開。般遂施之門戶云:‘人閉藏如是,固周密矣。’”《太平御覽》卷九百三十五引《風(fēng)俗通》曰:“城門失火,殃及池中漁(魚)。謹(jǐn)案《百家書》,宋城門失火,因汲取池中水以沃灌之,池中空竭,魚悉露死,喻惡之滋,并中傷重謹(jǐn)也。”觀其所引,誠不免淺薄,與道聽途說無以異。然周秦諸子之言,類此者正自不乏,且以蠡之閉戶不出,喻閉藏之當(dāng)密,以失火取水而魚死,喻滋蔓之難圖,猶有“芻蕘狂夫之議,一言可采”、“合叢殘小語,近取譬論”之意在焉。

盡管在我看來,余嘉錫當(dāng)年的論述,并沒有明確意識到桓譚《新論》“近取譬論”之說的實質(zhì)性意義,因為結(jié)合前述對“稗官”本義的理解和對“小說家”內(nèi)涵的分析,這種“近取譬論”的“寓言”式表述方法,纔是所謂“小說”自成一家的根本特征,《宋子》一書尤其清晰地體現(xiàn)出這一點,但這兩處論述,畢竟都著重指出了“近取譬論”是“小說家言”的一項重要特征。

至于桓譚《新論》所說的“叢殘小語”也好,《漢書·藝文志》“小說家”序文所講的“街談巷語,道聴涂說者之所造”者也好,一是其篇章長短的基本形態(tài),一是其主要的出處來源,或不具備突出的獨特性,或不具有關(guān)鍵的決定性,恐怕都不如“寓言”這一特征更加重要。

長久以來(至遲從唐朝初年纂修的《隋書·經(jīng)籍志》開始),人們就已經(jīng)弄不明白漢代“小說家”的實質(zhì)內(nèi)容是什么,近代文學(xué)史研究者由現(xiàn)代意義上的“小說”回溯古代的淵源,更進(jìn)一步加大了這樣的偏差。在這種情況下,對《漢書·藝文志》中的“小說家”著述,也就難以有清晰的理解。現(xiàn)在我們由“寓言”這一關(guān)鍵特征入手,就能夠?qū)ο嚓P(guān)著述做出更好的解析。

首先,既然是“寓言”,其撰著意圖,就只是借事兒“說事兒”,講作者想講的“道理”,而不是寫史紀(jì)事。在這樣的“寓言”中,“事兒”只是個引子,真假虛實,無關(guān)緊要。言者隨意“說事兒”,不拘真假,是那么個理兒就行;聽者只在意你講的事兒是否能生動形象地體現(xiàn)出想說明的理兒,或者說順著你說的事兒是不是能順出你想說的理兒,根本不在意這事兒的虛實真假。昔呂思勉先生論先秦諸子的源流和形態(tài),嘗以虞初《周說》及《百家》篇卷之富,推論“小說家之多識往事,實可驚矣”(呂思勉《先秦學(xué)術(shù)概論》下編第十一章《小說家》),若知此“小說家”的“寓言”性質(zhì),或許就會做出不一樣的判斷。

像述古語古事而出于“依托”,像這些“依托”于古人的言論或“淺薄”或“迂誕”, 像《青史子》和《周考》、《周紀(jì)》、《周說》諸書述及所謂史事的緣由和性質(zhì),這些問題,都可以很自然地找到合理的解答,甚至可以說其答案就明擺著呢,已經(jīng)“毋庸贅言”。

還有像《伊尹說》、《鬻子說》與《漢書·藝文志》諸子略“道家”下的《伊尹》、《鬻子》是什么關(guān)系,亦即《伊尹說》和《鬻子說》的特色究竟是什么,以往說者議論紛紛,實際卻都很難令人信服。特別是很多人都把《呂氏春秋·本味篇》中的一大段內(nèi)容,結(jié)合東漢人應(yīng)劭、許慎引述同樣文字而歸名于“伊尹書”或“伊尹”的情況,便將其視作“小說家”《伊尹說》較成片段的佚文。盡管顧實先生很早就從名稱上對此做過區(qū)分,稱《伊尹》與《伊尹說》二者“必非一書。禮家之《明堂陰陽》與《明堂陰陽說》為二書,可比證”(顧實《漢書藝文志講疏》),但人們一直不能清楚說明《伊尹說》、《鬻子說》以及《黃帝說》、《封禪方說》、《周說》這些帶有“說”字的“小說家”書名中的“說”字究竟有什么獨特的涵義。現(xiàn)在我們明白了“小說家”是以“說事兒”為基本特征的,因而也就很容易理解這些書都應(yīng)該是拿伊尹、鬻子、黃帝、封禪方和周代史事說事兒的(其他如臣饒《心術(shù)》、臣安成《未央術(shù)》的情況,應(yīng)與《封禪方說》類似)。這樣看來,我以為《呂氏春秋·本味篇》中的那一段文字,恐怕還應(yīng)該是本自《伊尹》,而不會是《伊尹說》,因為我從中看不到明顯的“說事兒”跡象,卻有著濃重的道家色彩。

發(fā)現(xiàn)漢以前“古小說”的真面目

班固在《漢書·藝文志》諸子略的后序中說:“諸子十家,其可觀者九家而已。”后世學(xué)者誰都明白,其不可觀者,就是列在諸子十家最后面的那一家——“小說家”。在明白了“小說家”的寓言性質(zhì)之后,我們也就很容易理解,《漢書·藝文志》中分立這一家的邏輯,和其他九家有很大差別,即不是依照它的思想內(nèi)容,而是講述思想內(nèi)容的“譬論”方式,所以才會出現(xiàn)前文所說明明是“言黃老意”的《宋子》卻被列入“小說家”的情況。這樣我們也就能夠明白,《漢書·藝文志》稱“小說家”不可觀,主要是說它完全沒有獨立的思想體系,實際上依據(jù)所“譬論”的內(nèi)容,是可以分別歸入其余九家之內(nèi)的;同時,其設(shè)事譬喻的道理,又往往太過淺顯,不過姑妄言之、姑妄聽之而已。也正因為不可觀,它也就亡佚得很徹底,早就都失傳了,所以后世才對這個“小說家”說不清,道不明。

研治古代文史的學(xué)者,常常會感嘆“余生也晚”,沒有趕上心目中的學(xué)術(shù)盛世。不過在另一方面,就歷史文獻(xiàn)數(shù)據(jù)的利用而言,現(xiàn)在地不愛寶,既有考古工作者不斷努力的工作,也有盜墓者跟著助興,這就使得我們這些生得很晚的后生,常常可以看到前輩無法看到的驚人秘籍。這真是生得早,不趕得巧,至于能不能做出超軼前賢的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn),那就只能看個人的修行了。

誰也想不到的是,現(xiàn)在,一部寫錄于西漢中期以前的小說家著述——《趙正書》就攤在我們面前,文字大體完整,只有很少一小部分缺損。我認(rèn)為,它和前面所做的分析一模一樣,是一篇地地道道的“寓言”故事。像很多“小說”一樣,它的敘事,是“依托”為秦始皇、秦二世和李斯、趙高的故事。

“其語淺薄”,“街談巷語”的味道很濃,“寓言”的結(jié)構(gòu),并不十分嚴(yán)謹(jǐn)合理。整篇“寓言”,似由兩個主題、也就是兩個理兒構(gòu)成:一個是“牛馬闘而蚊虻死其下,大臣爭齊民苦”,一個是“不聽諫而亡”。而說前一個理兒的事兒,是趙高與李斯闘而二世因以亡國;說后一個理兒的事兒,則是二世不聽子嬰勸諫而身死國亡。

話說到這里,人們究竟應(yīng)該怎樣看待《趙正書》的紀(jì)事性敘述,我想也就不言自明了。若是由“小說家”書籍這一認(rèn)知前再稍稍做一點兒推論的話,那么,我認(rèn)為《漢書·藝文志》諸子略“小說家”項下著錄的《百家》,未必像清人姚振宗所揣測的那樣,是劉向編輯《說苑》利用剩余材料纂集的所謂“百家”,恐怕只是對當(dāng)時那些不知作者姓名、來路復(fù)雜的各種短篇“小說家”著述的匯編,“百家”云者,眾家而已,而現(xiàn)在我們看到的這篇《趙正書》,說不定就是《漢書·藝文志》所謂《百家》中的一篇。

過去陳寅恪先生論中梵著述形式之別,嘗謂“天竺佛藏,其論藏別為一類外,如譬喻之經(jīng),諸宗之律,雖廣引圣凡行事,以證釋佛說,然其文大抵為神話物語,與此土詁經(jīng)之法大異”(陳寅恪《楊樹達(dá)論語疏證序》,見《金明館叢稿》二編)。這篇《趙正書》雖說不是什么詁經(jīng)之作,但在以不經(jīng)之事設(shè)為譬喻以證釋某種義理這一點上,亦與梵土之譬喻經(jīng)體差相仿佛,且在諸子學(xué)說當(dāng)中得以自成一家,足見不惟四海同心,是人,表達(dá)心聲的形式也差不了多少。

前文已經(jīng)談到,《呂氏春秋·本味篇》那一段過去被認(rèn)定為“小說”《伊尹說》的內(nèi)容實為道家著述《伊尹》的片段,這樣一來,直到這次發(fā)現(xiàn)《趙正書》前,我們在傳世文獻(xiàn)中所能見到的漢以前“小說家”言,便只是相當(dāng)零碎的只言詞組,由此愈加凸顯出《趙正書》這一發(fā)現(xiàn)的重大學(xué)術(shù)價值——這主要不是提供了什么顛覆既有認(rèn)識的嬴秦新史事,而是讓我們第一次看到了漢代以前古“小說”的真實面目,為我們認(rèn)識中國“小說”的早期淵源,提供了一項前所未有的實際例證。

在我看來,《趙正書》的發(fā)現(xiàn),確實具有顛覆性的意義,只是它顛覆的乃是中國古代文學(xué)史以及中國古代學(xué)術(shù)史既有的認(rèn)知,而不是現(xiàn)在很多人關(guān)注的古代政治史問題。

(本文標(biāo)題與小標(biāo)題系編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司