- +1

《論語》 | 子不語的怪力亂神

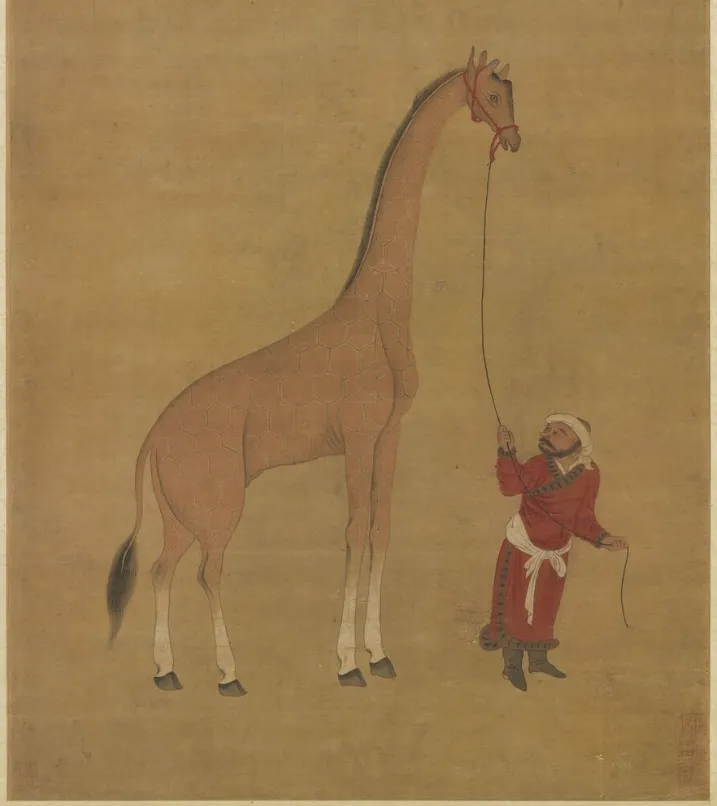

(明)《麒麟圖》,佚名,絹本 立軸 設色 90.4x45 厘米,臺北故宮博物院藏。

一、“怪力亂神”的集解

1.“子不語”的理解

《論語·述而》“子不語怪力亂神”一語深入人心,泛指荒誕不經,無法被證實的各種神鬼之事。歷代儒者對這一命題的詮釋卻呈現出豐富多彩的面貌,諸多思想家如馮友蘭、張岱年、楊伯峻等,都認為孔子“不語”是排斥神秘主義的依據,同時也認為是中國古代過于早的世俗化的憑證。他們從不同角度、基于不同的時代背景,對“子不語”作出了多樣的解讀。

從詞句出發,《論語》注本繁多,對“語”字的訓釋主要分為兩類:一類以何晏、朱熹為代表,將“語”訓為“言及、提及”,強調孔子客觀陳述事實的態度;另一類以劉寶楠為代表,將“語”訓為“稱道、贊同”,認為孔子對所言之事持肯定態度。這種訓釋上的差異對后續的注釋解讀產生了深遠影響。 然而,從《論語》的記述方式來看,“子不語”的說法卻別具一格。它不像“子曰”的問答形式,而更接近于“子所雅言”“子以四教”“子罕言”這樣的概述性表述。因此,本文采用何晏、朱熹的解釋,即“子不語”意為“子不提及”,這在整體上更符合上下文。筆者認為,“不主動提及”是對“子不語”這一概念較為準確的理解。

2.“怪力亂神”的集解

在歷代的句讀之中,“子不語怪、力、亂、神。” (《論語·述而》)四項,其中流傳最早的全本見于三國魏的何晏等人所著的《論語集解》,其中對于此句采用了王肅的注釋:“怪,怪異也。力,謂若奡蕩舟,烏獲舉千鈞之屬。亂,謂臣弒君,子弒父。神,謂鬼神之事。”可以看到,何晏與王肅的核心。

“怪”釋為“怪異”,董仲舒《天人三策》里曾言“《春秋》之所惡,怪異之所施也”,而此“怪異”也就是不循天道而“災異之變”也是天譴、災害、兇獸等異象。(南朝的皇侃《論語義疏》對其補充:“怪,怪異也,謂妖孽之事也”);

“力”釋為“奡蕩舟烏獲舉千鈞之屬” “奡”“烏獲”這樣的能力舉千鈞戰士,固然可以看作是“力量”,但是從此二人的事跡可見其特點,如“奡”力能陸地蕩舟(軍陣),十蕩十殺無當前,之后叛后羿篡夏朝,再后被誅殺。“烏獲”則是秦國勇士,被秦武王所看重,后與秦武王比賽舉鼎的時候,力舉鼎后兩目出血,腕脫而不任,但秦武王卻在這次比賽中因傷早亡。因此,王肅在這所強調的“力”是“武將”的危險性;

“亂”釋為“臣弒君,子弒父”的政治綱常的下克上;

“神”釋為“鬼神”也就是祭祀;

結合“鬼神”在班固《漢書》的記載: “成帝末年頗好鬼神,亦以無繼嗣故,多上書言祭祀方術者,皆得待詔,祠祭上林苑中長安城旁,費用甚多,然無大貴盛者。”可以想見,漢末王肅所談的“鬼神”其實是指向君主喜好的“祭祀方術”。

從上文的四條解釋的釋義而言,王肅是站在對君王的政治勸諫的立場上看待孔子的“不語”。對于孔子“不語”二字的解釋,王肅解釋為“或無益于教化,或所不忍言。”均凸顯出王肅眼中的孔子在“君國政治秩序”之中“君師”的意味。然而,我們如果讀《論語》之中關于“怪力亂神”的表述,則可以看到另外一種樣態。

二、“怪力亂神”的經驗視角

1.首先是關于孔子對于“怪”的闡述

《論語·子罕》記載孔子在七十余歲時曾感嘆:“子曰:‘鳳鳥不至,河不出圖,吾已矣夫!’”。從文中可以看到孔子是感嘆“鳳鳥”“河圖”不出之怪,也暗嘆自己生命已然無法再等待祥瑞的出現。而在魯哀公十四年,也發生一件怪事,那就是“麒麟”的出現。

《春秋》記:“十有四年春,西狩獲麟。”

《左傳》注釋為:“十四年春,西狩于大野,叔孫氏之車子鋤商獲麟,以為不祥,以賜虞人。仲尼觀之,曰:‘麟也。’然后取之。”

《公羊傳》注此事為:“何以書?記異也。何異爾?非中國之獸也。然則孰狩之?薪采者也。薪采者則微者也,曷為以狩言之?大之也。曷為大之?為獲麟大之也。曷為為獲麟大之?麟者,仁獸也。有王者則至,無王者則不至。有以告者曰:‘有麕而角者。’孔子曰:‘孰為來哉!孰為來哉!’反袂拭面涕沾袍。……西狩獲麟,孔子曰:‘吾道窮矣。’”

從《左傳》《公羊》記載來看,魯哀公十四年春,某人率隊狩獵于大野。獵人們在林中發現一異獸,如《詩經·麟之趾》中所描述的麒麟。叔孫氏家臣鋤商誤以為不祥,將其賞賜給護林人。孔子聞訊后,親自前往查看,撫摸其身,嘆曰:“吾聞麟之至,天下太平,今見之,而有此難,吾恐有亂矣!”孔子在魯哀公十四年春見麒麟,并斷言“河不出圖,雒不出書,吾已矣夫”,同年《春秋》擱筆,兩年后孔子去世。這一系列事件引發了后世學者對孔子思想的深入探討。然而,僅從“怪”的角度來看,孔子對“麒麟”等祥瑞的出現極為重視,認為它們是天意的顯現。從《論語》和《春秋》中多次出現的“鳳鳥”“河圖”等祥瑞之兆,可以看出孔子對這些超自然現象的關注。

孔子在《春秋》《論語》中對這些事件的記載往往隱晦含蓄。例如,“西狩獲麟”一事,《春秋》僅簡略記述,不言“西狩”為誰。故而,孔子不語“怪”也有此含義,即“春秋筆法”的“為尊者諱,為親者諱,為賢者諱”的書寫乃至言行原則。

2.其次是關于“力”的論述

在《論語》一書之中嗎“力”字出現頗多,主要可以指向軍力、強力、能力。

《論語·憲問》之中對于“奡”也有所討論:“南宮適問于孔子曰:‘羿善射,奡蕩舟,俱不得其死然。禹稷躬稼而有天下。’夫子不答。南宮適出。子曰:‘君子哉若人!尚德哉若人!’”

南宮適曾向孔子提問:“像‘奡’這樣驍勇善戰的人卻不得善終,而禹、稷勤于農耕卻能治天下,這是為什么?”孔子沒有直接回答,而是等南宮適離開后贊嘆道:“此人真是君子,深明大義。”南宮適,即南宮容,是孔子所贊賞的君子,甚至將兄弟的女兒嫁給他。然而,值得注意的是,南宮適提出的問題正是儒家“以仁義有天下”的核心思想。既然南宮適已經深諳儒家之道,為何還要向孔子提出這樣一個問題?而孔子又為何不直接回應,而是選擇在南宮適離開后才表達贊賞?其原因在于“力”的難言。

首先孔子不可能不明白春秋之時,世界秩序已然不同于過往。殷鑒不遠,周幽王廢?立幼,攻打原太子家;晉曲沃代翼,邊支代主宗的屠戮;鄭伯克段,引誘多行不義的報復;周王的不知報恩,引得鄭莊公與周平王對抗等等事件都告示南宮容的“禹稷躬稼而有天下”的不實際,或者說“道德”躬耕,天下歸一想法的簡略。

春秋的時代里的親族秩序、分封秩序已經出現巨大裂痕,司馬遷于《史記 ? 太史公自序》寫道:“春秋之中,弒君三十六,亡國五十二,諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數。”到戰國末期的韓非子,更是認為這樣的道德想法的可笑“君臣之利異,故人臣莫忠,故臣利立而主利滅”,即君臣不兩立。

因此,對于孔子而言,在這樣的亂世成為守護秩序的人,就不能不談“力”,卻也不能只談“力”。

如孔子與眾多弟子曾經談及管仲之力。

子路曰:“桓公殺公子糾,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”子曰:“桓公九合諸侯,不以兵?,管仲之力也。如其仁!如其仁!”又如子貢曰:“管仲非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被發左衽矣。豈若匹夫匹婦之為諒也,自經于溝瀆,而莫之知也。”(《論語 ? 憲問》)

從眾多對話中可以看到,子路、子貢認為管仲沒有效忠其公子糾,而是轉向桓公,認為這是不仁的表現。而孔子認為齊桓公不依靠兵車而九合諸侯,是管仲的“力”,這種力可以看作是“強力”“能力”,而成就其“霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜”的功業,孔子稱贊為“如其仁!如其仁!”。然而這樣“力”可以長久嗎?結果就是管仲死后,禮不繼,霸主地位不在,諸公子大亂,齊桓公被餓死于宮廷,是故孔子評價“管仲之器小哉!”“管氏而知禮,孰不知禮?”。

此外,如果從孔子的經歷來理解“力”的看法,也可以從子路與孔子關于衛國的對話中來理解。

公元前488年,衛靈公駕崩。按照常理,王位應由太子蒯聵繼承。然而,由于蒯聵與衛靈公之間,父子關系決裂(起因是衛靈公寵幸南子,太子行刺失敗),蒯聵流亡齊國,衛國王位遂由靈公的孫子繼位,是為衛孝公(亦稱衛出公)。衛國政局由此陷入復雜局面。新君衛孝公即位,但其父蒯聵仍舊心有不甘,蟄伏于齊國,伺機卷土重來。蒯聵深知,要奪回王位,借助齊國的力量是必不可少的。而衛孝公一方,為了鞏固自身地位,則采取了與祖父衛靈公相似的策略——依附晉國。衛孝公希望通過拉攏晉國這一強大鄰國,來牽制齊國,進而徹底瓦解蒯聵的復國企圖。做兒子的衛出公仰賴晉國的支持得以在位,但后來晉國內部出事,無法庇佑,做父親的蒯聵就趁機帶著齊兵打回衛國,換成他的兒子出亡 (所以后來謚號為“衛出公”) 。兩人的位置與角色倒過來了,然而衛國的緊張與動亂卻依舊,換成了兒子在外隨時伺機奪取父親的地位與權力。

子路問孔子,如果衛君愿意給你治國的權力,第一件事要做什么?孔子回答:“一定要先正名”聽到這個答案,子路覺得受不了,直接與孔子說“這是什么話?老師你真是迂腐不切實際!正什么正(正名可以安定嗎?)”,孔子也直接訓子路“你真是粗魯”然后以“正名”為起先,強調政治因果的連環作用,即名正—言順—事成—禮樂興—刑罰中—民安。

然而,大抵子路的性格,并沒有聽從孔子的教導。衛國太子蒯聵出奔后又潛回國內,并為了拉攏自己的外甥孔悝,企圖借助孔悝所掌控的城邑來壯大自己的勢力。衛國孔悝的門客子路正在衛國任職。巧合的是,孔子的另一位弟子子羔也在衛國,并目睹了這場突變。子羔深知衛國局勢危急,勸告準備從陳國返回衛國的子路暫避鋒芒。然而,子路身為孔悝的家臣,認為大丈夫有所為有所不為,毅然決然地返回了衛國,準備與孔悝共進退。于是子路回到衛國質問太子蒯聵。蒯聵以衛兵圍困子路,《左傳》之中記載為:“以戈擊之”,最終子路顯然不是蒯聵衛兵的對手。據《左傳》記載,子路的帽子纓帶斷了,但他卻說:“君子死,冠不免。”臨死前將帽子整理好,“結纓而死”。后按《禮記.檀弓篇》提到孔子哭子路于中庭(極為失禮、失態的行為)。從孔子的年齡推斷,子路死時,已經過花甲之年,最終死陷于衛國的父子相爭的“不正”之事。

這便是關于“力”的問題。再回到南宮與孔子的對話,我們就可以明白,孔子的在南宮在時不評斷的態度,是因為對于談及“力”所需要的審慎。“力”已經是春秋時期不可缺少的事項,無論是財力、人力、軍力、勢力、能力都逐漸成為考核君王、國家的一項標準。孔子失敗的“墮三都”經歷,原因就是被魯國孟孫氏的軍力所阻。但是只有其“力”,不論是桓公的末期的齊國大亂,餓死于宮廷,還是衛國的父子相爭,永遠處于動蕩的不平衡關系,都證明單獨的“力”的局限,以及會出現的不穩定因素。

3.其次是“亂”

何晏引王肅之言,將“亂”一字解釋為“臣弒君,子弒父”,并將其與“子不語”相連,仔細研讀《論語》,似乎與孔子一貫的言行有所出入。

子曰:“好勇,疾貧,亂也,人而不仁,疾之已甚,亂也。” (《論語· 泰伯》);

子曰:“恭而無禮,則勞,慎而無禮,則葸,勇而無禮,則亂,直而無禮,則絞。”(《論語· 泰伯》)

從兩句之中可以很明確的看到,“亂”是指向“勇且不仁無禮”的狀態。而禮的用途,孔子也明確提出:

“有子曰:‘禮之用,和為貴。先王之道斯為美,小大由之。有所不行,知和而和,不以禮節之,亦不可行也。’”《論語? 學而》

故朱子曰:“好勇而不安分,則必作亂。惡不仁之人而使之無所容,則必致亂。二者之心,善惡雖殊,然其生亂則一也”;錢穆也注釋“本章亦言治道。若其人好勇,又疾貧,則易生亂。惟主持治道,則須善體人情,導之以漸。一有偏激,世亂起而禍且遍及于君子善人,是不可不深察”。是故“亂”的不語,是源于對于“禮用”的強調。

4.最后是“神”

《論語集解》認為孔子不言鬼神之事也與《論語 》的記載不相符合。我們在《論語》中可以找到六處孔子言及鬼神的地方 ,茲列舉如下:

其一,“季路問事神。子曰:`未能事人,焉能事鬼 ?'`敢問死?'子曰:`未知生,焉知死?'”(《論語·先進》)

其二,“子曰:`禹 ,吾無間然矣。菲飲食而致孝乎鬼神,惡衣服而致美乎黻冕,卑宮室而盡力乎溝洫。禹,吾無間然矣。'”(《論語·泰伯》)

其三,“祭如在,祭神如神在。子曰:`吾不與祭 ,如不祭。'”(《論語·八佾》)

其四,“非其鬼而祭之,諂也。”(《論語·為政》)

其五, “樊遲問知。子曰:`務民之義 ,敬鬼神而遠之 ,可謂知矣。'”(《論語·雍也》)

其六,“子疾病,子路請禱。子曰:`有諸?'子路對曰:`有之。誄曰:禱爾于上下神祇。'子曰:`丘之禱久矣。'”(《論語·述而》)

可見,《論語集解》中對“子不語神”的注解也不能自圓其說。孔子對“神”的態度是復雜的,《論語·泰伯》中記載孔子曾說:“獲罪于天,無所禱也。”這些等等的言行都其實在指向孔子的一個態度,即人在一切(鬼神)之前,而人與人之間的維系就在于“禮”,這種禮維系于傳統,卻在現在時分有著積極意義。

如《論語》記載子貢祭祀的事情。按周禮的每月初一,需要國君親臨祖廟祭祀一只羊后昭告,但在子貢之時魯國國君已經不親臨祖廟,也不聽政,只是殺一只羊應付了事。所以子貢要把祭廟的那只活羊去而不用“子貢欲去告朔之餼羊。”《論語?八佾》孔子對子貢的做法的反應,不是說如此對神不敬,也非強調魯國國君之威儀需要,而是說“賜也,爾愛其羊,我愛其禮。”《論語?八佾》如果細讀孔子的言行,可以看到孔子所說的禮,便不僅僅是信仰、乃至君王的禮儀儀軌,而是指向傳統。這樣的傳統也并非教條,和陳腐。

之后《論語》也記載:“哀公問社于宰我。宰我對曰:‘夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰:’使民戰栗。’子聞之曰:‘成事不說,遂事不諫,既往不咎。’”《論語?八佾》可以看到這種傳統在孔子那里,是可以找到更大的公用,乃至安民。遵從禮的傳統,將安民、仁放在鬼神之先,這是孔子所言“務民之義 ,敬鬼神而遠之 ,可謂知矣”的含義,即將祭祀鬼神的安民公用傳統保留下來,但不以鬼神為先。

孔子所稱贊“古之遺愛”的子產,就是如此處理鬼神的事務。

裨灶曰:“不用吾言,鄭又將火。”鄭人請用之,子產不可。子大叔曰:“寶,以保民也。若有火,國幾亡。可 以救亡,子何愛焉?”子產曰:“天道遠,人道邇,非所及也,何以知之?灶焉知天道?是亦多言矣,豈不或信?”遂不與,亦不復火。——《左傳 ? 昭公十八年》

鄭人相驚以伯有,曰“伯有至矣”,則皆走,不知所往。鑄刑書之歲二月,或夢伯有介而行,曰:“壬子,余將殺帶也。明年壬寅,余又將殺段也。”及壬子, 駟帶卒,國人益懼。齊、燕平之月壬寅,公孫段卒。國人愈懼。其明月,子產立公孫泄及良止以撫之,乃止。子大叔問其故,子產曰:“鬼有所歸,乃不為厲,吾為 之歸也。”大叔曰:“公孫泄何為?”子產曰:“說也。為身無義而圖說,從政有所反之,以取媚也。不媚,不信。不信,民不從也。及子產適晉,趙景子問焉,曰:伯有猶能為鬼乎?子產曰:能。人生始化曰魄,既生魄,陽曰魂。用物精多,則魂魄強,是以有精爽,至于神明。匹夫匹婦鬼,不亦宜乎!”——《左傳 ? 昭公七年》

子產對裨灶的預言持懷疑態度,以“天道遠,人道邇,非所及也,何以知之”的觀點加以駁斥。這體現了子產對自然規律的敬畏與對人世事務的關注。又如在處理伯有鬼魂之事時,并未一味否定鬼神之說,而是以安撫民心為重,這種頗為實用主義的角度也與《左傳》中子產“鬼有所歸,乃不為厲”的觀點相呼應。

三、知之為知之

孔子對子路說:“知之為知之,不知為不知,是知也。”(《論語·為政》)如果,把這句話也看作孔子的行為處事,“怪力亂神”從上文之中的四項解釋,可以關注到孔子對于“怪力亂神”的不語是對非可經驗領域的回避,即“不知為不知”,同時也是對于可經驗的,共性、共識的再承認問題(知之為知之)。換而言之,在對“怪力亂神”的態度中,孔子更多是保持對人世間的問題的關注,將其中的“怪力亂神”的妖孽奇詭變為把人放在一切之前的思考。這與漢代的君國政治秩序之中“君師”的政治教條形象有著較大差別。

孔子死后,儒學大致可二分為思孟學派與子夏學派。其最典型的便是在人性論之中各持善惡一端,并以性論發展出各自思想路徑。如思孟的內在的道德超越“盡其心者,知其性也;知其性,則知其天也”,將人與性與天相連。而子夏之徒如荀子的性惡則發展為外在道德的“禮教”,并承認鬼神的效用“其在君子以為人道也,其在百姓以為鬼事也。”并延續至董仲舒的“災者,天之譴也;異者,天之威者”的天人感應論……這些延展都慢慢超出孔子所基于的經驗視界的思考。當然,這些思想的出現也都與各自時代的政治氣候相適應,成為應對各自世代問題的思考。

然而,說回“怪力亂神”在文化上的影響,怎么樣看待,或者說用什么樣的視角去看待春秋的孔子與其言行的“怪力亂神”,是從實用經驗、文化習俗,還是生活方式,或者是迷信的角度都會導向不同的行為闡述,甚至產生不同的問題與答案。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司