- +1

圖集|2025第一個(gè)世界非遺版春節(jié)!笑辭龍去喜迎蛇來

2024年12月4日,在巴拉圭亞松森拍攝的聯(lián)合國教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會(huì)第19屆常會(huì)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng),中國代表團(tuán)向前來祝賀春節(jié)申遺成功的代表贈(zèng)送紅包。

2024年12月4日,在巴拉圭亞松森聯(lián)合國教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會(huì)第19屆常會(huì)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng),大屏幕播放春節(jié)宣傳視頻。

2024年12月4日,春節(jié)申遺成功的消息刷爆各大社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。“春節(jié)——中國人慶祝傳統(tǒng)新年的社會(huì)實(shí)踐”被列入聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄,引發(fā)廣泛關(guān)注。2025年是農(nóng)歷乙巳蛇年,春節(jié)申遺成功無疑為蛇年新春增添了特別的意義。

2024年12月7日,北京,中國工藝美術(shù)館播放的慶祝春節(jié)申遺宣傳畫。

2024年12月21日,北京,巨大蛇年春節(jié)裝飾亮相中國工藝美術(shù)館(中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)館)。2025年蛇年,將迎來第一個(gè)世界非遺版春節(jié)。

2024年12月21日,北京,隨著蛇年春節(jié)的臨近,街頭的蛇年主題花燈亮相喜迎新年,喜氣洋洋萌態(tài)十足,吸引市民拍照打卡留念。

2024年12月8日,南京老門東三條營上空,一條長(zhǎng)約80米萌蛇燈彩,萌意十足,其卡通造型設(shè)計(jì)得極為生動(dòng),萌蛇的頭部佩戴著造型別致的獅子帽,獅子帽上繪有太陽和月亮,象征著日月同輝。萌蛇吐紅信,蛇身纏繞著銅錢,帶來滿滿財(cái)氣。

2024年12月22日,南京老門東節(jié)日氣氛愈發(fā)濃厚。其中“蛇”元素主題燈組成為景區(qū)一大亮點(diǎn),吸引了無數(shù)游客觀賞。

春節(jié)是迄今為止流傳歷史最久、流傳地域最廣、過節(jié)人數(shù)最多的中國節(jié)日,是名副其實(shí)的中華民族第一大節(jié)。“百節(jié)年為首,四季春為先。”作為歲首新年,春節(jié)在中國已經(jīng)走過了三千多年的歷程。

2024年12月21日,北京,高密面花亮相中國工藝美術(shù)館。面花又叫花餑餑,每逢傳統(tǒng)佳節(jié),家家戶戶都要制作形態(tài)各異的餑餑,用來觀賞、供奉、饋贈(zèng)親朋。

2024年12月3日,北京,北京稻香村(零號(hào)尋寶館)內(nèi)銷售的蛇寶福糕、紅鯉福糕等“金蛇獻(xiàn)瑞”系列限定產(chǎn)品。

作為中國最重要的傳統(tǒng)節(jié)日,春節(jié)在傳承發(fā)展中承載了豐厚的歷史文化底蘊(yùn)。春節(jié)申遺成功,充分彰顯出中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的全球影響力和獨(dú)特魅力。

2024年12月22日,浙江紹興,隨著2025蛇年將至,店鋪紛紛把蛇年裝飾品和新春福字等擺上店鋪首位。

2024年12月10日,吉林省延邊州,延吉市第十三幼兒園開展了以“畫說中國年”為主題的活動(dòng)。幼兒繪畫蛇年百福圖。

春節(jié),這個(gè)中華文化中最古老、最重要的傳統(tǒng)節(jié)日影響力正日益走向世界。目前,越來越多的國家將春節(jié)視為法定節(jié)假日,全球大約五分之一的人口以各種形式慶祝農(nóng)歷新年。春節(jié)所蘊(yùn)含的和平、和睦、和諧的文化精神,對(duì)全世界的影響越來越大。

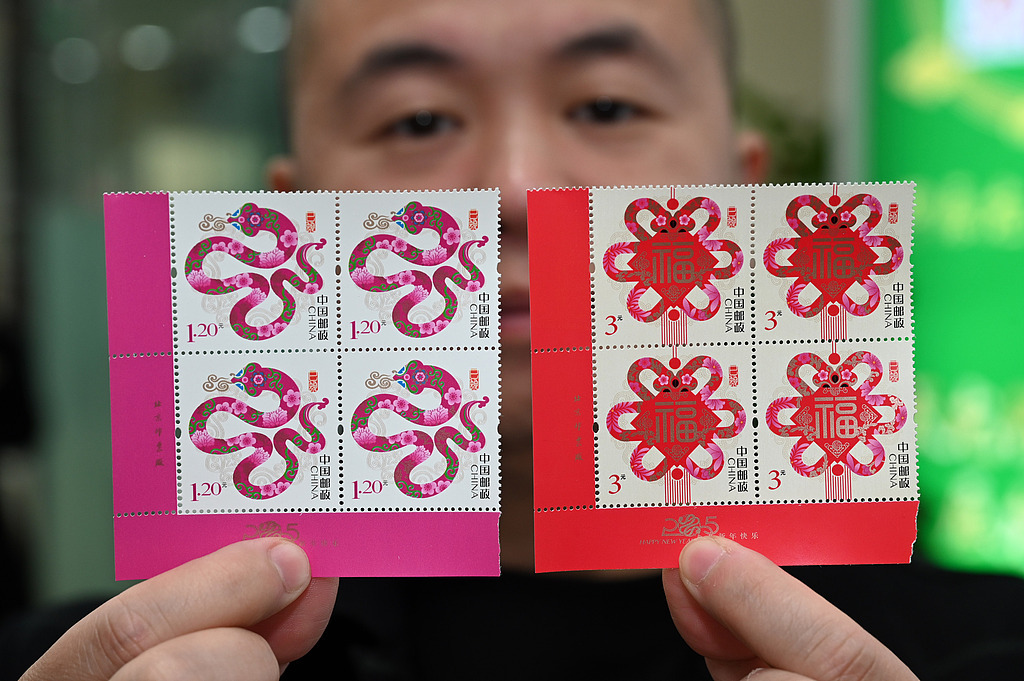

2024年11月22日,在中國郵政集團(tuán)有限公司四川省內(nèi)江市東興區(qū)分公司,集郵愛好者展示剛購買的《蛇躍涌春》《靈蛇送福》賀年專用郵票。

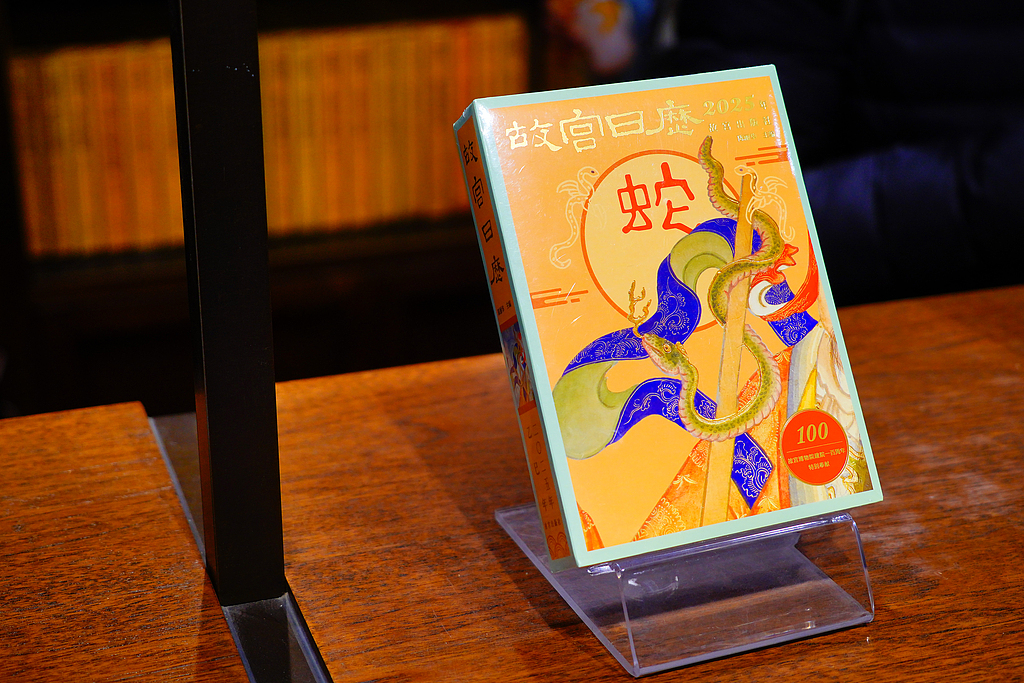

2024年12月21日,北京,故宮博物院文創(chuàng)店內(nèi)銷售的2025年《故宮日歷》。

2024年12月18日,“蛇行新歲——石灣陶藝迎春展”在沈陽宋雨桂藝術(shù)館盛大開幕,展示近百件精選石灣陶器,包括神話、歷史人物、十二生肖等系列。

至此,中國共有44個(gè)項(xiàng)目列入聯(lián)合國教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄、名冊(cè),總數(shù)居世界第一。除了春節(jié),中國還有哪些非遺瑰寶?一起隨文了解下吧。

人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄(36項(xiàng))

2023年11月3日晚,廣州,粵昆合演戲曲《白蛇傳》中演出的折子戲昆劇《游湖》。

1、昆曲(列入年份 2008年)

昆曲是現(xiàn)存的中國最古老的劇種之一,起源于明代(公元14~17世紀(jì))。昆曲的唱腔具有很強(qiáng)的藝術(shù)性,對(duì)中國近代的所有戲劇劇種,如川劇、京劇都有著巨大的影響。

2024年7月28日,江蘇揚(yáng)州,江都區(qū)仙女鎮(zhèn)中心小學(xué)的孩子們正在揚(yáng)州非遺珍寶館內(nèi)參觀,了解學(xué)習(xí)中國古琴的文化內(nèi)涵。

2、古琴藝術(shù)(列入年份 2008年)

在中國歷史發(fā)展的長(zhǎng)河中,古琴一直占據(jù)著一個(gè)重要地位,和中國的書畫、詩歌以及文學(xué)一起成為中國傳統(tǒng)文化的承載者。古琴是中國獨(dú)奏樂器中最具代表性的一種。從早期的文學(xué)作品以及考古發(fā)現(xiàn)中,可以得知古琴在中國已有3000多年的歷史。

2022年12月24日晚,烏魯木齊,大型音舞詩畫《木卡姆印象》在新疆藝術(shù)劇院木卡姆藝術(shù)團(tuán)劇場(chǎng)上演。

3、新疆維吾爾木卡姆藝術(shù)(列入年份 2008年)

“新疆維吾爾木卡姆”是流傳于中國新疆各維吾爾族聚居區(qū)的各種木卡姆的總稱,是集歌、舞、樂于一體的大型綜合藝術(shù)形式。除維吾爾木卡姆的主要代表《十二木卡姆》外,還流傳著《刀郎木卡姆》《吐魯番木卡姆》《哈密木卡姆》。

2018年11月10日,甘肅張掖,內(nèi)蒙古自治區(qū)長(zhǎng)調(diào)民歌非遺傳承人、蒙古族長(zhǎng)調(diào)歌唱家夏格德爾向100多名蒙古族長(zhǎng)調(diào)民歌傳承人傳授長(zhǎng)調(diào)民歌唱法。

4、 蒙古族長(zhǎng)調(diào)民歌(列入年份 2008年)

長(zhǎng)調(diào)是一種與盛大慶典、節(jié)日儀式有關(guān)的表達(dá)方式,婚禮、喬遷新居、嬰兒降生、馬駒標(biāo)記等活動(dòng)上,都能聽到長(zhǎng)調(diào)的演唱。包含摔跤、射箭和馬術(shù)比賽的狂歡運(yùn)動(dòng)會(huì)“那達(dá)慕”大會(huì)上,更能聽到長(zhǎng)調(diào)。

2024年6月13日,湖北恩施,一位篆刻非遺傳承人在湖北恩施女兒城展示篆刻技藝。

5、中國篆刻(列入年份 2009年)

中國篆刻是以石材為主要材料,以刻刀為工具,以漢字為表象的一門獨(dú)特的鐫刻藝術(shù)。它由中國古代的印章制作技藝發(fā)展而來,至今已有3000多年的歷史。

2022年1月16日,山東省滕州市,王樓木版年畫第十一代傳承人王振軍在印制木版年畫。

6、中國雕版印刷技藝(列入年份 2009年)

雕版印刷技藝是運(yùn)用刀具在木板上雕刻文字或圖案,再用墨、紙、絹等材料刷印、裝訂成書籍的一種特殊技藝,迄今已有1300多年的歷史,比活字印刷技藝早400多年。它開創(chuàng)了人類復(fù)印技術(shù)的先河,承載著難以計(jì)量的歷史文化信息,在世界文化傳播史上起著無與倫比的重要作用。

2022年1月24日,杭州濱江區(qū)虎年春節(jié)畫年畫和寫春聯(lián)。

7、中國書法(列入年份 2009年)

中國書法通過漢字書寫,在完成信息交流實(shí)用功能的同時(shí),以特有的造型符號(hào)和筆墨韻律,融入人們對(duì)自然、社會(huì)、生命的思考,從而表現(xiàn)出中國人特有的思維方式、人格精神與性情志趣。中國書法伴隨著漢字的產(chǎn)生與演變而發(fā)展,歷經(jīng)3000多年,已成為中國文化的代表性符號(hào)。

2024年12月7日,北京,新年臨近,在中國工藝美術(shù)館,蛇主題剪紙等文創(chuàng)首發(fā)上市受熱捧。

8、中國剪紙(列入年份 2009年)

中國剪紙是用剪刀或刻刀在紙上剪刻花紋,用于裝點(diǎn)生活或配合其他民俗活動(dòng)的一種民間藝術(shù)。在中國,剪紙具有最廣泛的群眾基礎(chǔ),它交融于各族人民的社會(huì)生活,是各種民俗活動(dòng)的重要組成部分。

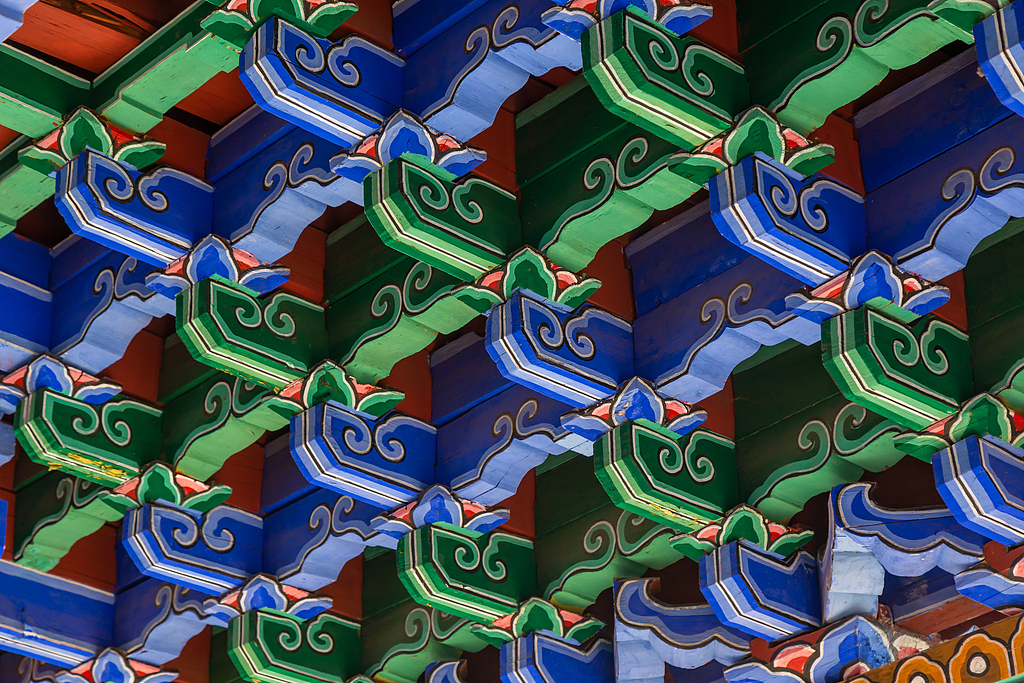

2023年4月9日,云南麗江,木府(麗江古城博物院)。三清殿屋檐下的彩繪木制榫卯結(jié)構(gòu)。

9、中國傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)建筑營造技藝(列入年份 2009年)

中國傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)建筑營造技藝是以木材為主要建筑材料,以榫卯為木構(gòu)件的主要結(jié)合方法,以模數(shù)制為尺度設(shè)計(jì)和加工生產(chǎn)手段的建筑營造技術(shù)體系。營造技藝以師徒之間言傳身教的方式世代相傳,沿承了7000多年,遍及中國全境,并傳播到日本、韓國等東亞各國,是東方古代建筑技術(shù)的代表。

2014年7月29日,江蘇省南京市,南京云錦研究所的工人在大花樓木織機(jī)上織造云錦。

10、南京云錦織造技藝(列入年份 2009年)

南京云錦織造技藝存續(xù)著中國皇家織造的傳統(tǒng),是中國織錦技藝最高水平的代表。它將“通經(jīng)斷緯”等核心技術(shù)運(yùn)用在構(gòu)造復(fù)雜的大型織機(jī)上,由上下兩人手工操作,是人類非凡創(chuàng)造力的見證。

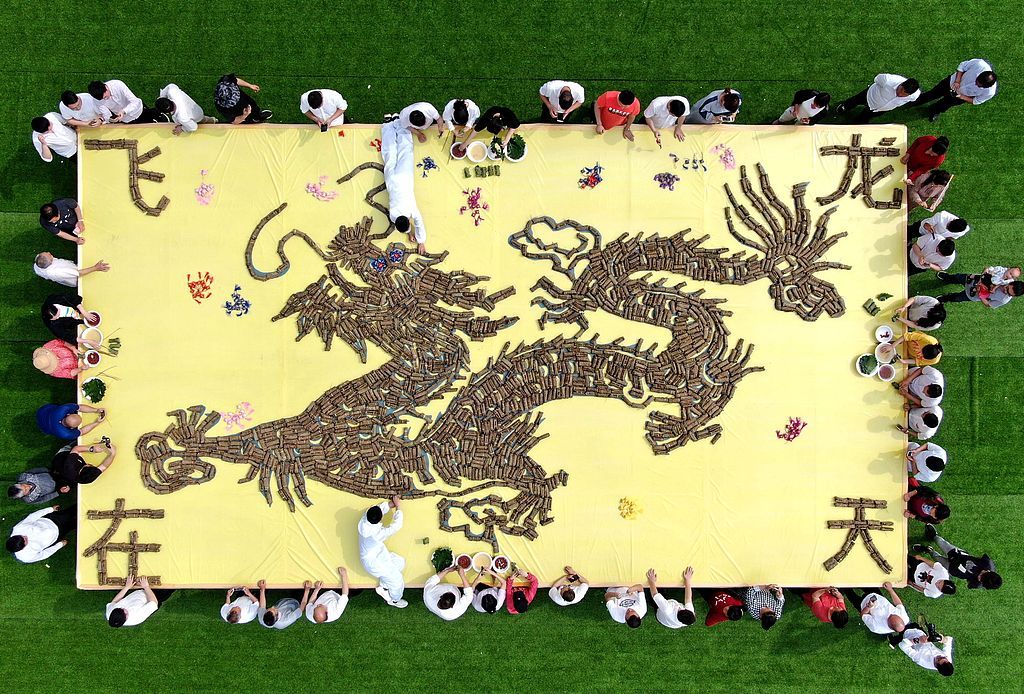

2019年6月6日,端午節(jié)將至,河南洛陽,欒川老君山,由上萬枚手工包制的槲包繪成“飛龍?jiān)谔臁绷料唷?/p>

11、端午節(jié)(列入年份 2009年)

端午節(jié)是中國的傳統(tǒng)節(jié)日,節(jié)期在農(nóng)歷五月初五,迄今已有2500余年歷史。端午節(jié)是蘊(yùn)涵獨(dú)特民族精神和豐富文化內(nèi)涵的傳統(tǒng)節(jié)日,對(duì)中國民俗生活有重大影響。

2017年6月11日,沈陽,在遼寧大劇院文化廣場(chǎng),文化遺產(chǎn)展演異彩紛呈。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)朝鮮族農(nóng)樂舞。

12、中國朝鮮族農(nóng)樂舞(列入年份 2009年)

中國朝鮮族農(nóng)樂舞是集演奏、演唱、舞蹈于一體,反映傳統(tǒng)農(nóng)耕生產(chǎn)生活中祭祀祈福、歡慶豐收的民間表演藝術(shù)。舞蹈具有生態(tài)、淳樸、粗獷、和諧的特征。

2018年3月1日,湄洲島正殿媽祖金身在媽祖故里湄洲島巡安繞境布福。自古以來,湄洲島東蔡村境內(nèi)的上林宮和上英宮在每年春節(jié)正月初十至十四期間,都會(huì)將正殿媽祖金身請(qǐng)回去繞境巡安布福。

13、媽祖信俗(列入年份 2009年)

媽祖信俗是以崇奉和頌揚(yáng)媽祖的立德、行善、大愛精神為核心,以媽祖宮廟為主要活動(dòng)場(chǎng)所,以習(xí)俗和廟會(huì)等為表現(xiàn)形式的民俗文化。該信俗傳播到世界20多個(gè)國家和地區(qū),傳承至今。

2019年11月13日,呼和浩特,內(nèi)蒙古自治區(qū)優(yōu)秀烏蘭牧騎展演開幕。烏蘭牧騎演員表演呼麥組合《金鞭滑落的地方》。

14、蒙古族呼麥歌唱藝術(shù)(列入年份 2009年)

呼麥?zhǔn)敲晒抛迦藙?chuàng)造的一種神奇的歌唱藝術(shù):一個(gè)歌手純粹用自己的發(fā)聲器官,在同一時(shí)間里唱出兩個(gè)聲部。在中國各民族民歌中,它是獨(dú)一無二的。作為一種特殊的民間歌唱形式,呼麥?zhǔn)敲晒抛迦私艹龅膭?chuàng)造。

2023年7月3日,展現(xiàn)世界遺產(chǎn)城市福建泉州文化藝術(shù)保護(hù)傳承成果的海絲世遺之夜演出在泉州大劇院舉行。來自泉州南音樂團(tuán)和泉州藝術(shù)學(xué)校的演員在晚會(huì)上表演南音《百鳥歸巢》。

15、南音(列入年份 2009年)

南音是集唱、奏于一體的表演藝術(shù),是中國現(xiàn)存最古老的樂種之一。南音用泉州方言演唱,主要以琵琶、洞簫、二弦、三弦、拍板等樂器演奏,以“乂工六思一”5個(gè)漢字符號(hào)記寫樂曲。現(xiàn)存的3000余首古曲譜,保留了自晉(公元265年至420年)起至清(公元1644年至1911年)歷代不同類別的曲目。

2024年10月16日,青海黃南州,同仁市仁俊畫院,畫師在給熱貢唐卡上色。

16、熱貢藝術(shù)(列入年份 2009年)

熱貢藝術(shù)主要指唐卡、壁畫、堆繡、雕塑等佛教造型藝術(shù),是藏傳佛教的重要藝術(shù)流派。它承載著熱貢文化的歷史發(fā)展脈絡(luò),是相關(guān)社區(qū)廣大民眾生產(chǎn)生活的重要組成部分。

2019年7月26日,佛山,女大學(xué)生正在學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的繅絲技術(shù),及蠶桑絲織技術(shù)研學(xué)課程。

17、中國蠶桑絲織技藝(列入年份 2009年)

蠶桑絲織是中國的偉大發(fā)明,包括栽桑、養(yǎng)蠶、繅絲、染色和絲織等生產(chǎn)技藝,其間所用到的工具和織機(jī),以及由此生產(chǎn)出來的絲綢產(chǎn)品等。它對(duì)中國歷史作出了重大貢獻(xiàn),并通過絲綢之路對(duì)人類文明產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

2009年12月1日,龍泉青瓷傳統(tǒng)燒制技藝。

18、龍泉青瓷傳統(tǒng)燒制技藝(列入年份 2009年)

龍泉青瓷傳統(tǒng)燒制技藝至今已有1700余年的歷史。龍泉窯燒制的“粉青”“梅子青”厚釉瓷,淡雅、含蓄、敦厚、寧靜,是中國古典審美情趣的表現(xiàn)。

2022年9月19日,安徽宣城,手工宣紙制作過程。

19、宣紙傳統(tǒng)制作技藝(列入年份 2009年)

造紙術(shù)是中國古代四大發(fā)明之一。宣紙是傳統(tǒng)手工紙的杰出代表,具有質(zhì)地綿韌、不蛀不腐等特點(diǎn)。自唐代(公元8世紀(jì)初)以來,它一直是書法、繪畫及典籍印刷的最佳載體,至今仍不能為機(jī)制紙所替代。

2022年5月14日,陜西省西安市,大唐芙蓉園東倉鼓樂舉辦演出。

20、西安鼓樂(列入年份 2009年)

西安鼓樂是流傳在西安及周邊地區(qū)的鼓吹樂。樂隊(duì)編制分敲擊樂器與旋律樂器兩大類,演奏形式分為坐樂和行樂。至今使用著唐(公元618年至907年)、宋(公元960年至1279年)時(shí)期俗字譜的記寫方式。樂曲結(jié)構(gòu)龐大、風(fēng)格典雅,是中國傳統(tǒng)器樂文化的典型代表,對(duì)研究中國古代音樂有著極高的學(xué)術(shù)價(jià)值。

2024年11月16日 ,廣東省廣州市荔灣區(qū),“廣府童謠灣區(qū)頌”——廣府童謠嘉年華在永慶坊啟動(dòng)。現(xiàn)場(chǎng)有廣府童謠、少兒粵劇、粵語歌曲等表演。圖為粵劇表演。

21、粵劇(列入年份 2009年)

粵劇是用粵語演唱的戲劇樣式,有300余年的歷史。粵劇吸納了多元的音樂、戲劇元素,將梆子、二黃聲腔與粵方言音韻予以完美結(jié)合,創(chuàng)造性地拓展了中國戲曲的藝術(shù)表現(xiàn)。

2024年6月19日,在甘肅省定西市岷縣十里鎮(zhèn)大溝寨的花兒會(huì)現(xiàn)場(chǎng),來自各地的民間花兒歌手和花兒愛好者匯聚山林間賽唱“洮岷花兒”,漫山遍野成了“花兒”的海洋。

22 、花兒(列入年份 2009年)

花兒產(chǎn)生于明代初年(公元1368年前后),是流傳在中國西北部甘、青、寧三省(區(qū))的漢、回、藏、東鄉(xiāng)、保安、撒拉、土、裕固、蒙等民族中共創(chuàng)共享的民歌。因歌詞中把女性比喻為花朵而得名。

2024年5月19日,新疆克州阿克陶縣,2024年“5·19中國旅游日”新疆主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)啟動(dòng)儀式在帕米爾高原上的白沙湖景區(qū)舉行。圖為演員演唱英雄史詩《瑪納斯》。

23、瑪納斯(列入年份 2009年)

柯爾克孜史詩《瑪納斯》傳唱千年,是中國三大史詩之一,其演唱異文繁多、篇幅宏大,其中最有名的是瑪納斯及其后世共8代英雄的譜系式傳奇敘事,長(zhǎng)達(dá)23.6萬行,反映了柯爾克孜人豐富的傳統(tǒng)生活,是柯爾克孜人的杰出創(chuàng)造和口頭傳承的“百科全書”。

2020年10月14日,青海省雜多縣第二民族完全小學(xué)自2016年起組建格薩(斯)爾文化傳承班,這其中包括環(huán)保班級(jí)、格薩爾書法班級(jí)、哈達(dá)說班級(jí)等九種類型。圖為該校小學(xué)生表演格薩(斯)爾史詩說唱藝術(shù)。

24、格薩(斯)爾(列入年份 2009年)

《格薩(斯)爾》是關(guān)于藏族古代英雄格薩爾神圣業(yè)績(jī)的宏大敘事,史詩全面反映了藏族以及其他相關(guān)族群關(guān)于自然萬物的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。

2024年11月30日,貴州黔東南州,3000多名侗族群眾在從江縣第十七屆侗族大歌節(jié)活動(dòng)上演唱侗族大歌。

25、侗族大歌(列入年份 2009年)

侗族大歌是無伴奏、無指揮的侗族民間多聲部民歌的總稱。包括聲音歌、敘事歌、童聲歌、踩堂歌、攔路歌。

2024年10月7日,傳統(tǒng)八大藏戲之一《諾桑王子》在西藏自治區(qū)日喀則市扎什倫布寺內(nèi)上演,吸引僧俗民眾觀看。

26、藏戲(列入年份 2009年)

藏戲是戴著面具、以歌舞演故事的藏族戲劇,形成于14世紀(jì),流傳于青藏高原。藏戲原來流傳于民間,由藝人口傳心授在廣場(chǎng)或寺院中演出,后來建立了專業(yè)劇團(tuán),出現(xiàn)了舞臺(tái)演出形式。

2024年8月19日,河南省焦作市溫縣中醫(yī)院的醫(yī)生為患者做針灸治療。

27、中醫(yī)針灸(列入年份 2010年)

針灸是傳統(tǒng)中醫(yī)的一種醫(yī)療手段,除在中國得到廣泛應(yīng)用之外,在東南亞、歐洲和美洲地區(qū)也有實(shí)踐。

2021年7月15日晚,“迎世遺 傳文脈”文藝精品展演——經(jīng)典京劇《白蛇傳》在福州鳳凰劇院上演。

28、京劇(列入年份 2010年)

京劇是一種融合了唱、念、做、打的表演藝術(shù)。京劇被視為中國傳統(tǒng)社會(huì)戲曲審美理想的集大成者,并且作為中國文化遺產(chǎn)得到廣泛認(rèn)可。

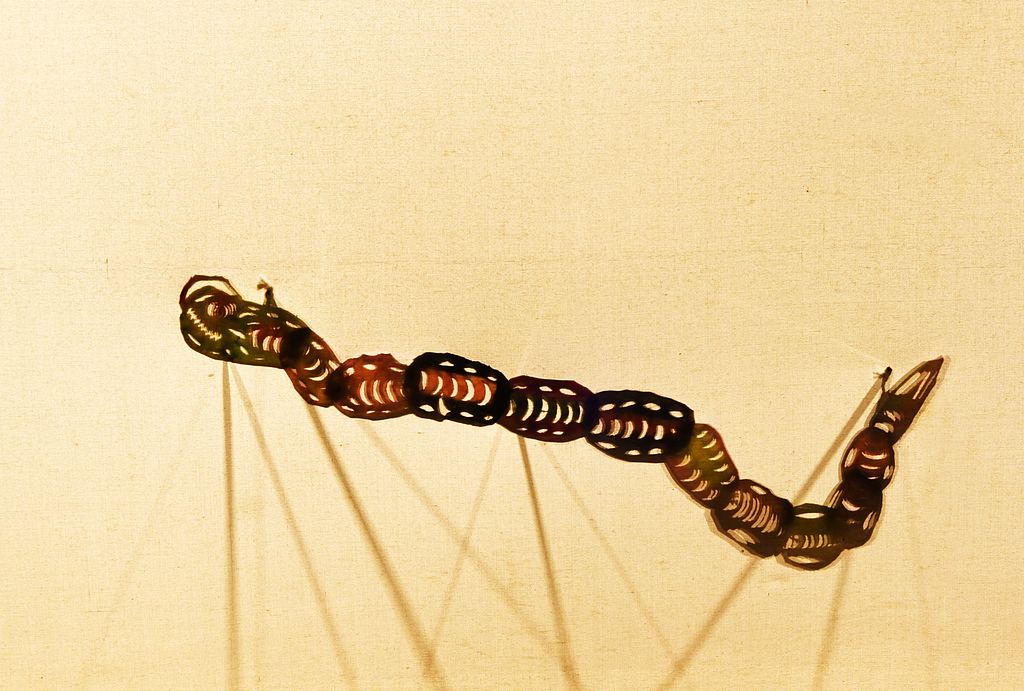

2024年1月11日,山東棗莊,山亭區(qū)皮影藝人邢如雨雕刻的動(dòng)物蛇形象。

29、中國皮影戲(列入年份 2011年)

中國皮影戲是一種以皮制或紙制的彩色影偶形象,伴隨音樂和演唱進(jìn)行表演的戲劇形式。皮影藝人在幕后用木桿操控影偶,通過光線照射在半透明的幕布上創(chuàng)造出動(dòng)態(tài)的形象。

2024年7月19日,江蘇省宿遷市,蘇宿工業(yè)園區(qū)圓融社區(qū)愛心暑托班的非遺課堂上,小朋友在學(xué)習(xí)制作算盤。

30、中國珠算(列入年份 2013年)

珠算是以算盤為工具進(jìn)行數(shù)字計(jì)算的一種方法。“珠算”一詞最早見于漢代徐岳撰《數(shù)術(shù)記遺》,明代得到普遍推廣。明代以后,中國珠算先后傳到日本、朝鮮、東南亞各國,近年又逐漸流行于美洲。珠算是中華民族的重大發(fā)明,在人類科技史上占有重要的一席之地。

2024年5月11日,北京,中國農(nóng)業(yè)博物館二十四節(jié)氣書房?jī)?nèi)銷售的文創(chuàng)產(chǎn)品。

31、二十四節(jié)氣(列入年份 2016年)

中國古人將太陽周年運(yùn)動(dòng)軌跡劃分為24等份,每一等份為一個(gè)“節(jié)氣”,統(tǒng)稱“二十四節(jié)氣”。具體包括:立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。“二十四節(jié)氣”指導(dǎo)著傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和日常生活,是中國傳統(tǒng)歷法體系及其相關(guān)實(shí)踐活動(dòng)的重要組成部分。

2018年11月29日,西藏拉薩,一位藏族患者在進(jìn)行藥浴治療。

32、藏醫(yī)藥浴法(列入年份 2018年)

藏醫(yī)藥浴法,藏語稱“瀧沐”,是藏族人民以土、水、火、風(fēng)、空“五源”生命觀和隆、赤巴、培根“三因”健康觀及疾病觀為指導(dǎo),通過沐浴天然溫泉或藥物熬煮的水汁或蒸汽,調(diào)節(jié)身心平衡,實(shí)現(xiàn)生命健康和疾病防治的傳統(tǒng)知識(shí)和實(shí)踐。

2022年5月1日,湖北,全民運(yùn)動(dòng)浪潮興起,市民體驗(yàn)太極等活動(dòng)。

33、太極拳(列入年份 2020年)

太極拳是基于陰陽循環(huán)、天人合一的中國傳統(tǒng)哲學(xué)思想和養(yǎng)生觀念,以中正圓活為運(yùn)動(dòng)特征的傳統(tǒng)體育實(shí)踐。太極拳注重意念修煉與呼吸調(diào)整,以五步、八法為核心動(dòng)作,以套路、功法、推手為運(yùn)動(dòng)形式,通過對(duì)動(dòng)靜、快慢、虛實(shí)的把控,達(dá)到修身養(yǎng)性、強(qiáng)身健體的目的。

2024年11月24日,廈門海滄,石塘送王船民俗活動(dòng)。巡境踩街中的蜈蚣閣方陣。

34、送王船(列入年份 2020年)

送王船是廣泛流傳于中國閩南和馬來西亞馬六甲沿海地區(qū)的禳災(zāi)祈安儀式。在閩南,大多每三或四年在秋季東北季風(fēng)起時(shí)舉行;在馬六甲,則多在農(nóng)歷閏年于旱季擇吉日舉行。

2024年9月25日,安徽六安,位于裕安區(qū)獨(dú)山鎮(zhèn)的“六安瓜片”國家級(jí)非遺展示中心里,茶農(nóng)演示傳統(tǒng)制茶工藝“拉老火”。

35、中國傳統(tǒng)制茶技藝及其相關(guān)習(xí)俗(列入年份 2022年)

飲茶和品茶貫穿于中國人的日常生活。體現(xiàn)了中國人所秉持的謙、和、禮、敬的價(jià)值觀,對(duì)道德修養(yǎng)和人格塑造產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,并通過絲綢之路促進(jìn)了世界文明交流互鑒。

2023年1月20日,廣西梧州,萬秀區(qū)夏郢鎮(zhèn)古藤村的村民沿襲傳統(tǒng)的過年風(fēng)俗,打掃房前屋后,在自家門頭貼春聯(lián)、合影全家福、放鞭炮,喜迎新年,祈求來年農(nóng)業(yè)風(fēng)調(diào)雨順、豐產(chǎn)豐收,村民生活富裕。

36、春節(jié)(列入年份 2024年)

豐收祭祀是春節(jié)最初的起源,人們往往在歲末年初之時(shí)總祭諸神,體現(xiàn)出古人對(duì)自然的禮敬和對(duì)農(nóng)事的重視。

急需保護(hù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄(7項(xiàng))

2024年11月1日,農(nóng)歷十月初一是傳統(tǒng)的羌?xì)v新年,一場(chǎng)非遺巡游展演在四川茂縣舉辦。圖為非遺巡游展演現(xiàn)場(chǎng)。

1、羌年(列入年份 2009年)

羌年是中國四川省羌族的傳統(tǒng)節(jié)日,于每年農(nóng)歷十月初一舉行慶祝活動(dòng)。節(jié)日期間,羌族人民祭拜天神、祈禱繁榮。

2024年12月10日,北京,觀眾在中國工藝美術(shù)館(中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)館)參觀近日開幕的“黎華錦簇,黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝保護(hù)成就展”。非遺傳承人正在展示織造技藝。

2、黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝(列入年份 2009年)

黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝是中國海南省黎族婦女創(chuàng)造的一種紡織技藝。作為黎族文化的載體,黎錦的傳統(tǒng)紡織技藝是黎族文化遺產(chǎn)中必不可少的一部分。

2016年4月14日,福建寧德,壽寧縣下黨鄉(xiāng),中國單拱跨最長(zhǎng)的貫?zāi)竟袄葮颉[峰橋。

3、中國木拱橋傳統(tǒng)營造技藝(列入年份 2009年)

中國編梁木拱橋營造技藝是采用原木材料,使用傳統(tǒng)木建筑工具及手工技法,運(yùn)用“編梁”等核心技術(shù),以榫卯連接并構(gòu)筑成極其穩(wěn)固的拱架橋梁技藝體系。

2024年7月3日,新疆烏魯木齊市,各族群眾在南湖市民廣場(chǎng)歡跳麥西熱甫。

4、麥西熱甫(列入年份 2010年)

麥西熱甫是維吾爾族人民文化傳統(tǒng)的最為重要的承載者。完整的麥西熱甫活動(dòng)包括一系列豐富的習(xí)俗和表演藝術(shù),如音樂、舞蹈、戲劇、民間藝術(shù)、雜技、口頭文學(xué)、飲食及游戲。

2022年7月6日,福建泉州,中山路金魚巷,游客在水密隔艙福船前拍照,感受海上絲綢之路的海洋文明。

5、中國水密隔艙福船制造技藝(列入年份 2010年)

水密隔艙福船制造技藝發(fā)展于中國南方的福建省,它使具備水密隔艙的海輪建造成為可能。如果航行途中一兩個(gè)船艙偶然受損,海水不會(huì)涌進(jìn)其他船艙,而船也會(huì)繼續(xù)漂浮。

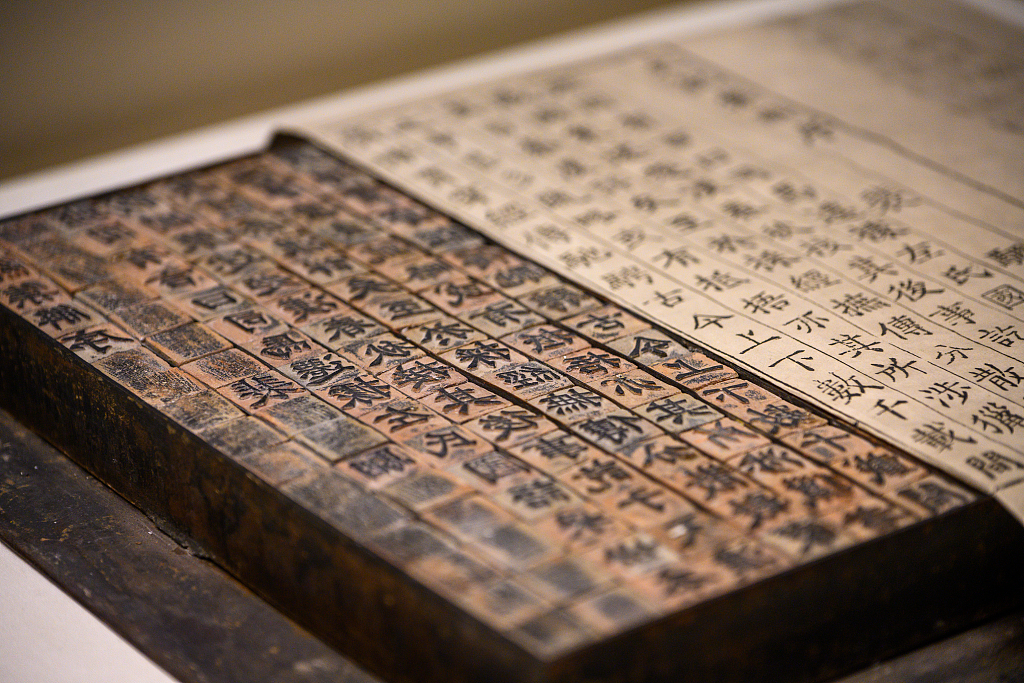

2024年9月14日,北京,國家博物館藏,畢昇活字印刷版復(fù)原模型。該印刷方法主要流程為:先制成單字的陽文反文字模,然后按照稿件把單字挑選出來,排列在字盤內(nèi),涂墨印刷,印完后再將字模拆出,留待下次排印時(shí)再次使用。

6、中國活字印刷術(shù)(列入年份 2010年)

中國的木活字印刷術(shù)是世界上最古老的印刷技術(shù)之一,浙江瑞安保持了這門技術(shù),那里依然使用這種技術(shù)編印譜牒。

2022年8月25日,濟(jì)南,第七屆中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)博覽會(huì)在舜耕國際會(huì)展中心開幕,博覽會(huì)展示赫哲族伊瑪堪曲藝說書。

7、赫哲族伊瑪堪(列入年份 2011年)

伊瑪堪是中國東北部赫哲族人民世界觀和歷史記憶的重要組成部分。伊瑪堪用赫哲語敘述,采用詩歌和散文的形式,由許多獨(dú)立曲目組成,描述部落聯(lián)盟與戰(zhàn)爭(zhēng),包括赫哲族英雄戰(zhàn)勝惡魔和入侵者的故事。

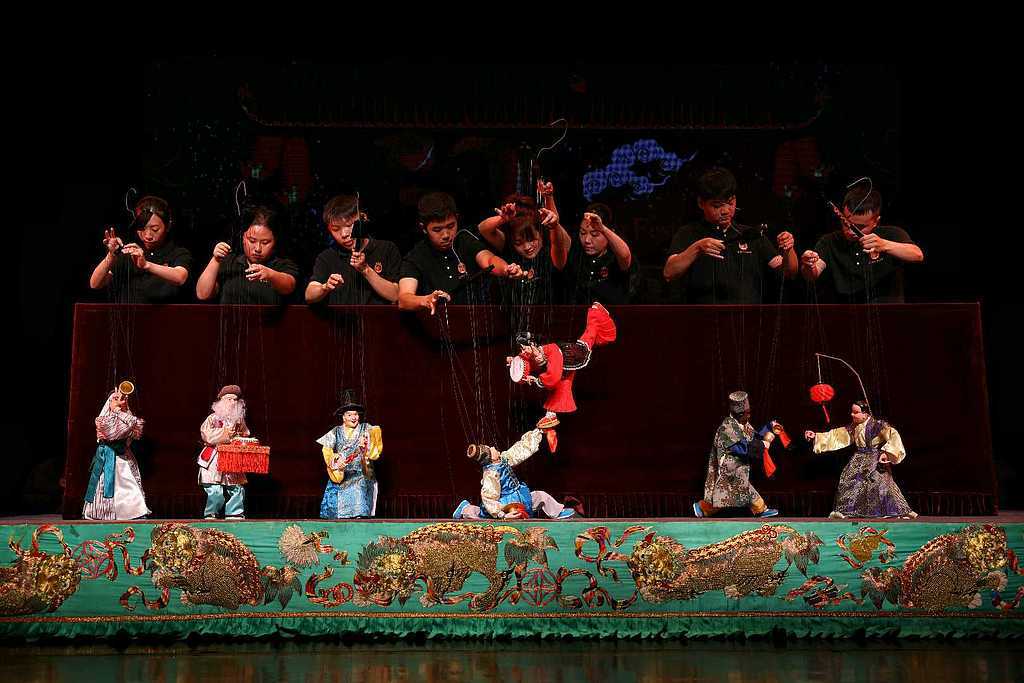

2024年9月12日,福建泉州,泉州木偶劇院的演員們?cè)谘堇[提線木偶戲《元宵樂》。

優(yōu)秀實(shí)踐名冊(cè)(1項(xiàng))

1、 福建木偶戲后繼人才培養(yǎng)計(jì)劃(列入年份 2012年)

福建木偶戲是我國木偶表演藝術(shù)的杰出代表,自公元十世紀(jì)始在泉州、漳州及周邊地區(qū)廣泛傳播,其表演技法精湛、傳統(tǒng)劇目和音樂唱腔豐富、偶像造型藝術(shù)精美絕倫。

本文圖片:新華社、視覺中國

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司