- +1

老照片 | 那個屬于父輩的大橋、惠政、光明社

寫這篇東西,準備了很久大概2~3年或者更久。每次看到奉化的老照片都會情不自禁的存下來。因為這是屬于父輩孩童、青春的記憶。

在那個桃花深處的鎮子里有條河,很久以前它有個很霸氣的名字“龍津”。河上有座橋人們沿河而居參照河流位置橋西岸、橋東岸劃分地名。而這個鎮子則被叫做“大橋鎮”。而我的父親出生于橋西岸的光明村,后來叫光明大隊、光明社。社區的門口就是當時最熱鬧的大街“惠政路”。

小時候母親工作繁忙,父親較為清閑,所以和父親一起的時間會更長一些,父親騎著他的“二八”自行車帶著我在大橋鎮的大小街道溜達,給我講他小時候的故事。這其中自然少不了大橋的故事,還有他曾經飛揚的青春。

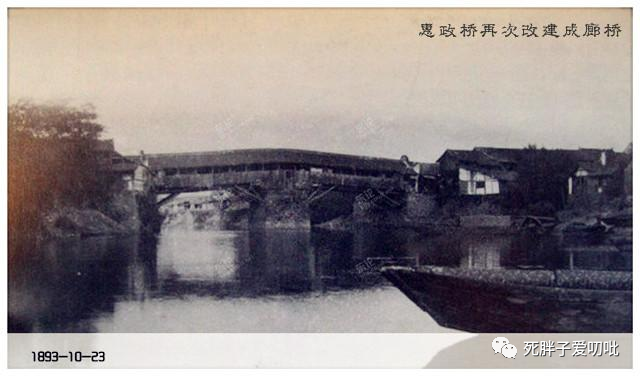

這是網絡上可以找到的最早的惠政橋的照片

惠政大橋始建九六四年即宋乾德二年,當時稱善勝橋、通剡橋;大觀年間重建,改名為惠政大橋。一八六九年又重建,相傳當時架木為梁,覆以廊屋,為木結構兩層木板橋,上層行人,下層商鋪。據說當時的大橋有個龍頭,每當奉化江要發大水,龍頭里就會往外噴水,非常神奇。

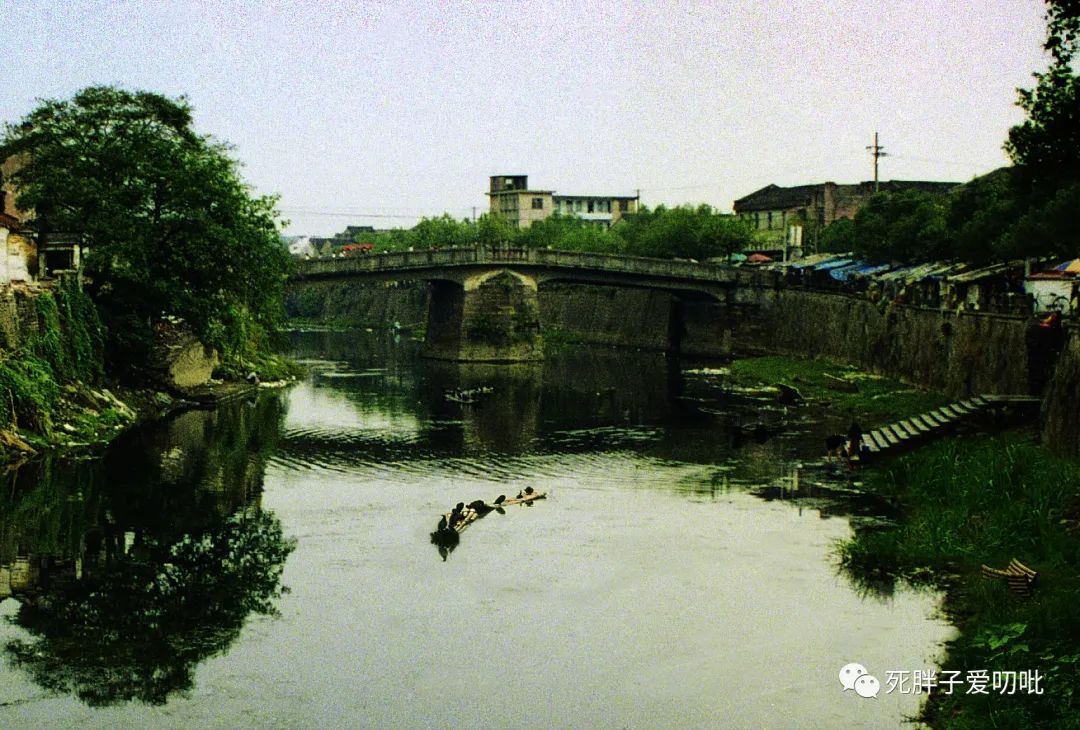

老惠政大橋(1935年建)

1935年1月23日因為橋廊中開設的店鋪失火,惠政橋一夜之間被焚毀。同年10月改建成鋼筋混凝土橋,橋上不再有屋,但它的墩臺仍是原橋保留下來的。橋高9米,長52米,寬8.50米,橋面微坡,兩側護欄長46.50米了,欄墻高一米多。

民國元老、著名書法家于右任題橋名:惠政大橋將橋名“惠政”與俗稱“大橋”,合書一額。橋額之下的分水尖上面,有一只石雕魚頭,據說是水文標志,有“魚頭進水,奉城受災”的說法。

發洪水時的老惠政大橋(1987年攝)

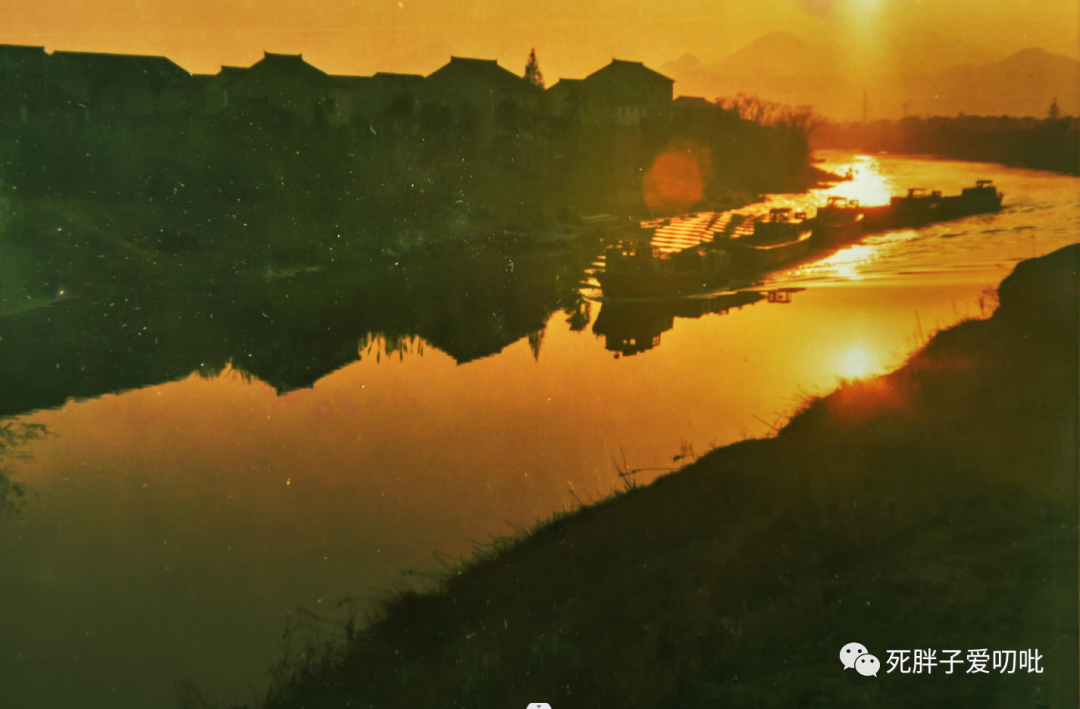

一九三六年人們又在原址復建惠政大橋為石砌墩臺鋼筋混凝土橋。而這個橋就是父輩們口中的“大橋”,父輩們沿河而居,靠河吃河,此時龍津已經被喚作奉化江、縣江是重要的運輸通道。

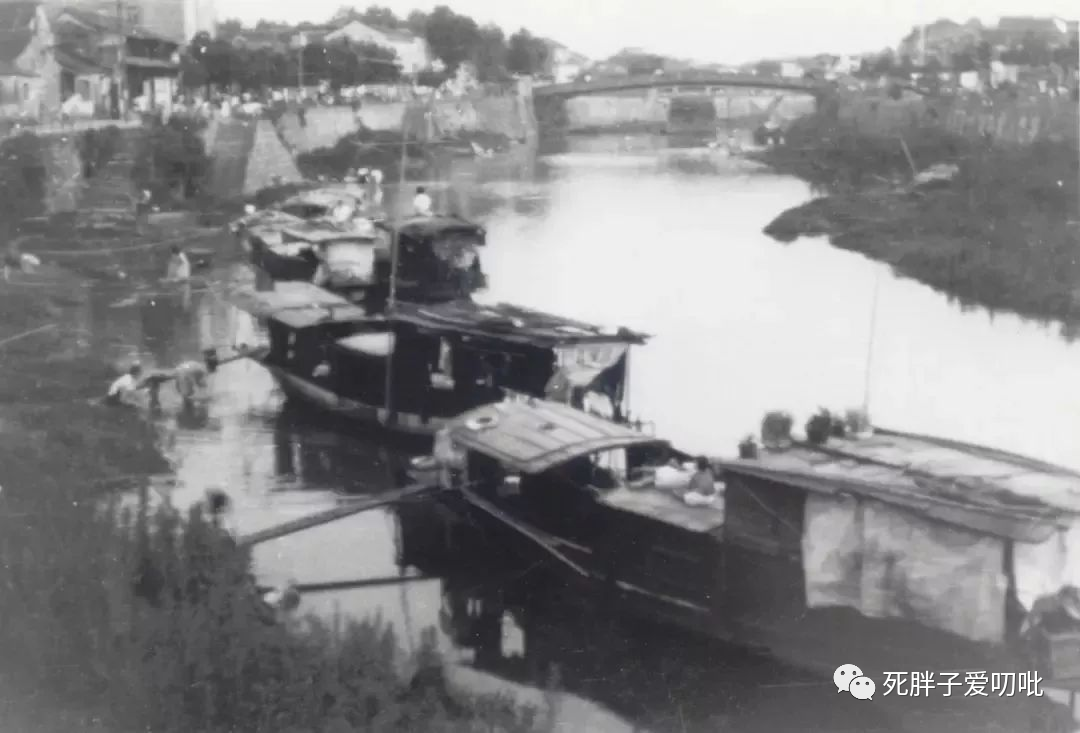

在船上居住的貨運人家

老縣江碼頭上貨船整裝待發

人生中第一次看到的船便是行駛在縣江上的水泥船,滿貨的時候水面幾乎和甲板持平,小時候老擔心他們開著開著就沉了,長大后知道他們有個更形象的名字叫:潛水艇。

老縣江船隊

那個時候還有在縣江捕魚的漁民,養著鸕鶿,撐著小船。每次我都能看好久。

老縣江上以撈河鮮為生的小船

本世紀初大橋鎮的大橋成了危橋,大橋身上寫著道道傷痕。不久,一座新橋替代了她,人們習慣稱她為廊橋,而不再是大橋。一種莫名的失落從此烙在了心口。后來大橋鎮分成了錦屏和岳林兩個街道,連大橋這個名字也“隱身”。聽說在拆橋的時候,有人曾想買下那塊鐫有于右任寫的“惠政大橋”字樣的護欄……

老惠政大橋橋面

縣江治理前的老惠政大橋(1995年攝)

老惠政大橋在拆建

新橋于2000年六月開始,于2002年9月落成全長70.80米,寬44.60米,總耗資1200萬元。能抵御五十年一遇的洪水。廊房分三層,共60間,互有天橋相連。六座歇山式屋頂,金光燦燦;紅木門窗,掛屏及青石欄桿,雕像栩栩如生。橋梁、廊房,工程全優。還按照原來橋額的樣子,安上一塊新額。

當年大橋的輝煌和繁盛卻不再擁有。

新惠政大橋鳥瞰

大橋連接兩岸,橋西岸因為人口聚集始終比橋東岸好一些,也熱鬧一些。順著大橋到中山腳下,是奉化最繁華的街道--惠政大街

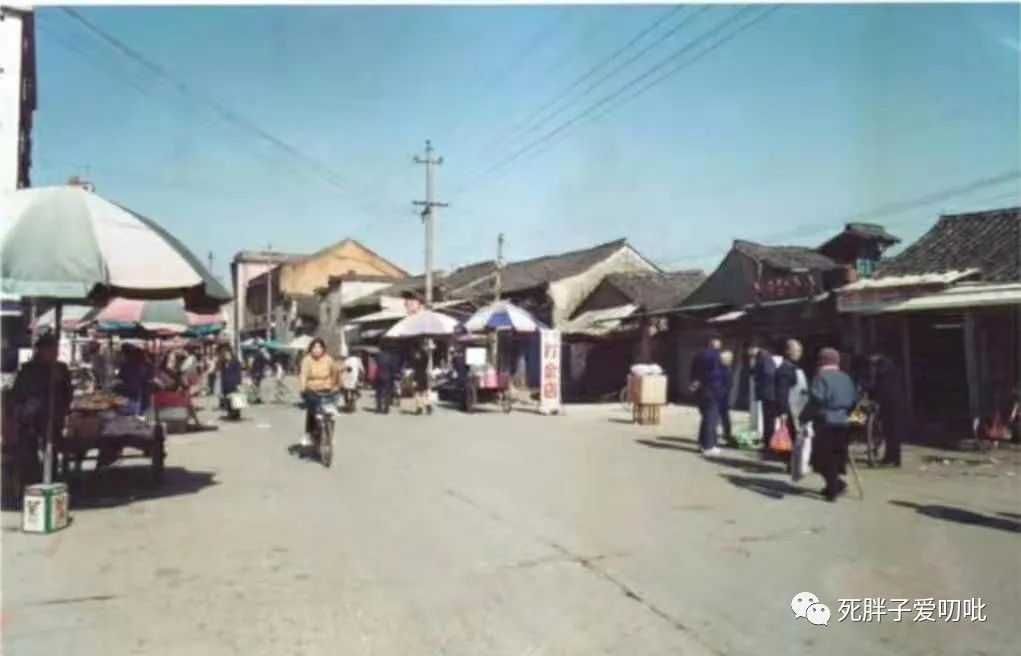

橋東岸惠政路

橋西岸惠政路

在中國的近現代文學書中發現一個規律,一個城鎮的核心街道如果是從民國一直延續而來,那么它的行道樹大概率是梧桐。惠政路正是這樣的存在,路兩邊近百年的梧桐夏天郁郁蔥蔥,深冬光禿禿,幾乎成為孩提時代,對于季節變化的唯一感知。

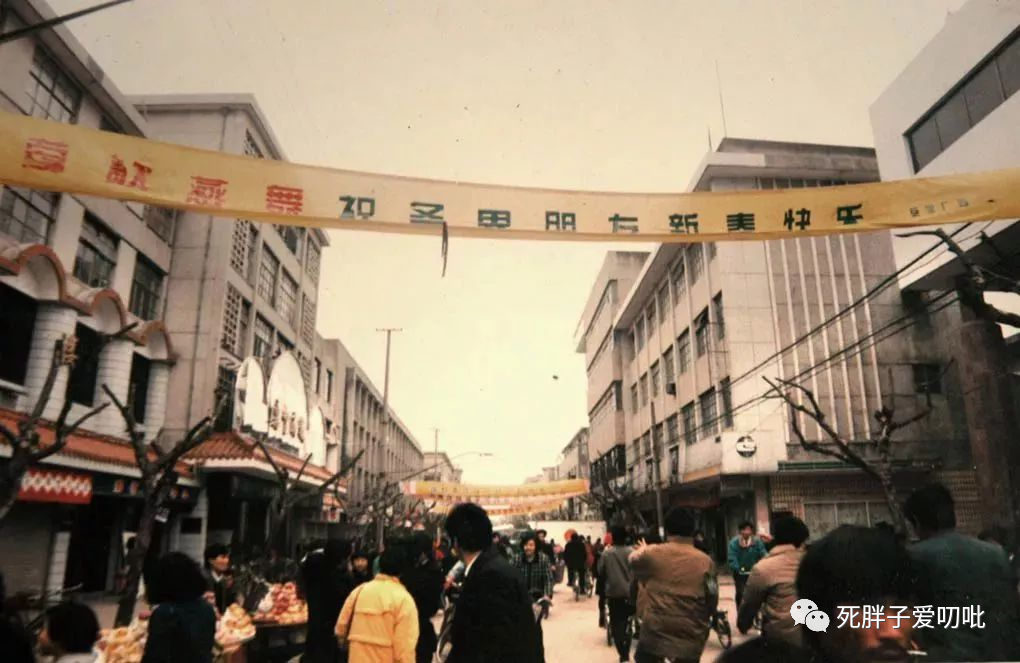

1981年的奉化

惠政路上交警雨雪交加中指揮交通(1985年攝)

惠政路,在我的記憶中似乎一直在改,一直在建,一直在變。奉化的第一家超市,第一家文具店,第一家商場、第一家電影院、第一家劇院。無數個第一,說明了惠政路作為奉化商業扛把子的價值。

老奉化全景,最高建筑是交通銀行和華誼大廈

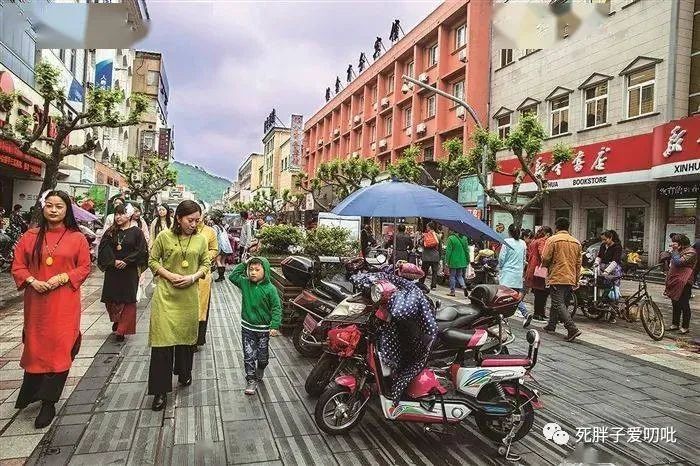

就是在這樣的時代變遷中,惠政路從可以通車,變成了步行街,又從步行街到了拆遷。時間留痕,人無蹤。多少建筑拆了,又重建。而人卻一去不再回來。

猶記惠政路的繁華 吳桂珍 攝

當年歡度國慶之景 舒五斌 攝

待拆遷的惠政步行街 汪武首 攝

街頭雕像 舒五斌 攝

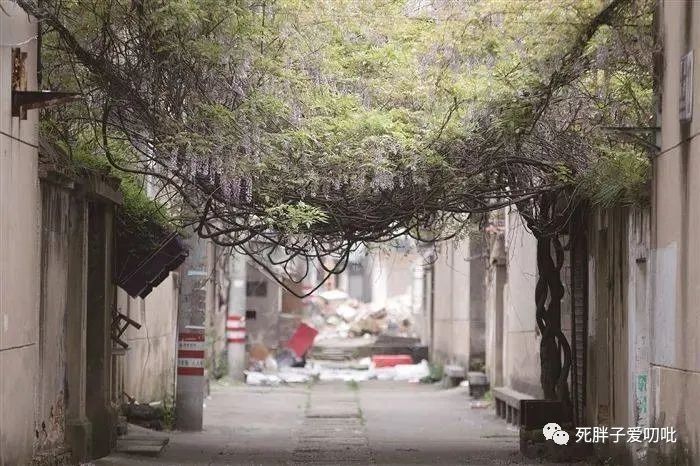

正在拆遷的惠政新村的紫藤花架 袁偉鑫 攝

很長一段時間奉化唯一的電影院

一段歲月承載著一段歷史,一代人承載著一代人的使命。時光荏苒,歲月的腳步從未停歇。那些逝去的青春,那片坑洼、破舊的建筑,那些艱苦奮斗過的歲月,無一不見證著當年我們的父輩無悔奉獻的時光。

終于時代的腳步踏過,惠政西路拆了,奉化菜場拆了,惠政新村拆了,奉化釀造廠拆了,幼兒園也拆了。。。腳步終于踏入了橋西岸最后一片未拆遷之地---光明社

本次拆遷的區域

想要開啟這一段,卻不知道從何開始嘮。父輩們在這里長大,走出。父輩們又帶我們回來祭祖敬老。我又帶我的閨女過來,閨女卻愛上了那個傳說中的餛飩。

。

以狀元坊餛飩為扛把子,光頭鐵板,江西小炒各路燒烤小攤組成了惠政路上近20年最紅的夜宵聚集地。

大伯守了大半輩子的橋西岸青年旅社,一度讓我對于酒店的價格產生誤解。3塊能有個床,5塊、10塊能住一晚。

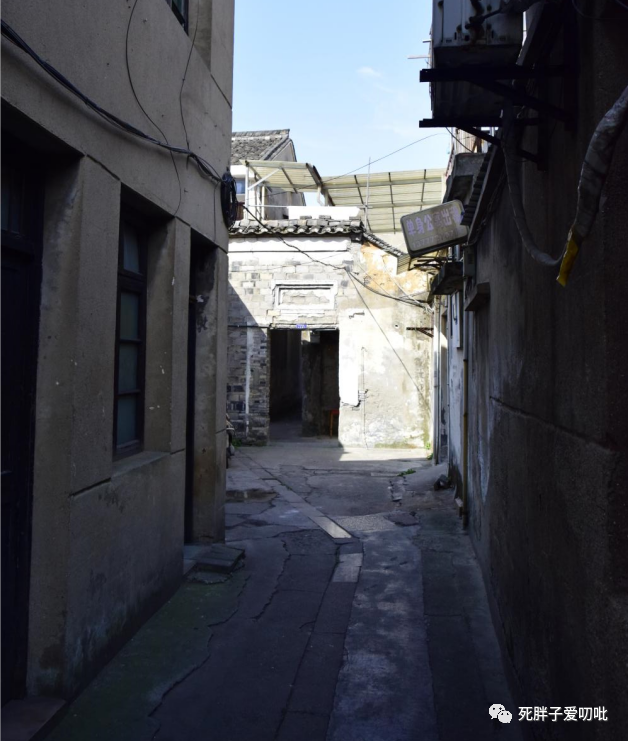

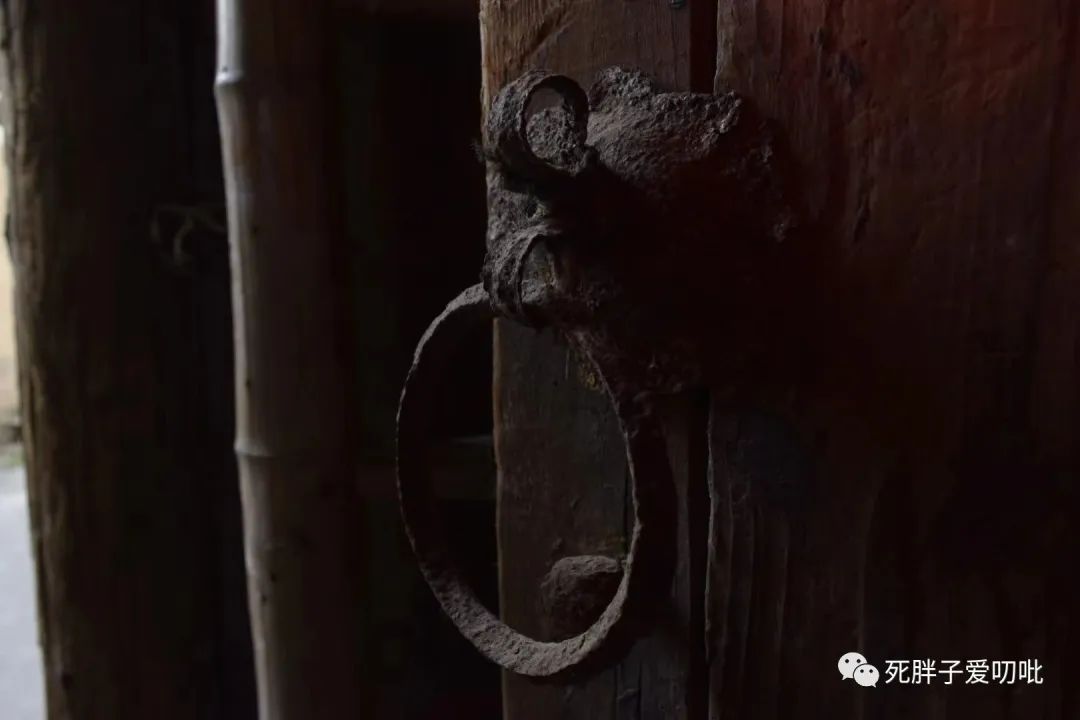

光明社的建筑很復雜,有民國風的灰磚黑瓦,有3進的大院,有木制的廊坊。。。這家安之居之前還是個什么建筑,當然,面對拆遷,都不是事。

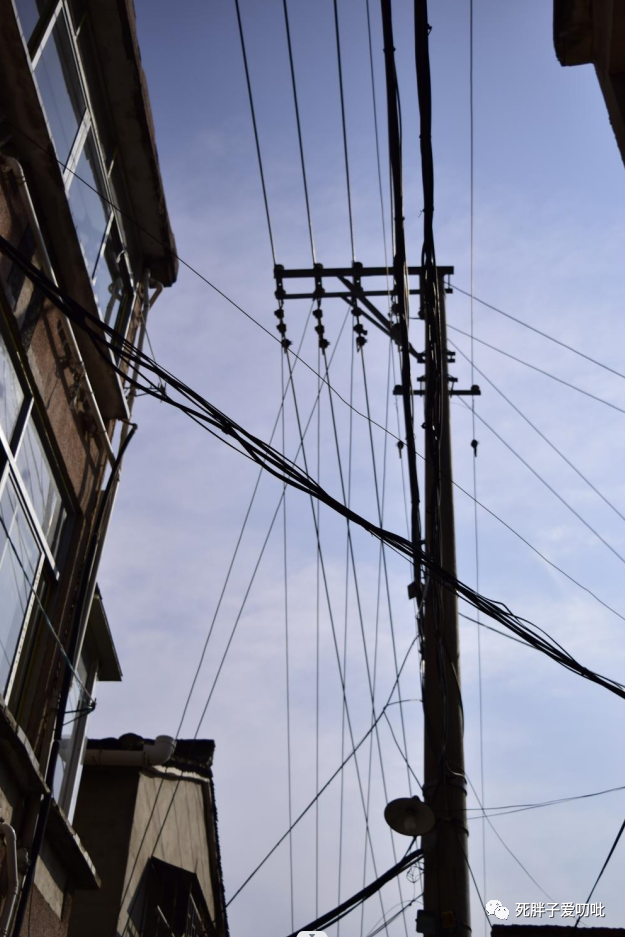

滿天橫七豎八的電線、電纜,常常我會好奇,小時候怎么會有想在這里放風箏的想法。

一進的四合院,雖然現在很破敗,但是不難看出在幾十年前這里也算是“豪宅”

如果說上面一進的四合院是“豪宅”,那么這個三進宅子在當年絕對的豪門大族。

小洋樓都是9幾年的時候建的

承載回憶的金家弄,原來這個弄堂很長,直通到惠政路,我奶家在弄堂的盡頭,隨著幾次改造弄堂短了,人也少了。我爸騙我門口的臭水溝里有黃鱔,有烏龜,害我蹲著研究了好幾年。

木制結構和灰磚的結合,這是一條密道可以直接通向原來的菜場,但是過道有門檻,又黑,我知道在那摔了多少次。

光明社里有條小河穿過,是平時洗衣,洗菜的,原來的水質還是很不錯的,現在肉眼可見的不好了。

年華終究老去,父輩們的青春總會在記憶深處閃耀。那些曾經為父輩們遮過風避過雨的建筑,其實也承載著父輩們的青春,跨過了我青春,點亮了我孩子的青春

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司