- +1

柯衛東︱讀《簽名本叢考》

幾個月前,得讀陳子善先生新書《簽名本叢考》。書的序言中說:“我認為研究簽名本的意義是多方面的,‘從簽名本中可以考察作者的文壇交往,以至了解作者的著書緣起’,也可能會提供進一步研究作品的線索和鮮為人知的史料。”所以子善先生寫這本書的著眼點,是在于現代文學研究和史料的鉤沉。

然而一冊書個人可能有不同的讀法。近來偶然翻看以前買的一冊《今水經》(光緒崇文書局刻本),這是黃宗羲的著作,他在序言中說,古人寫書都是有目的的,大者治天下,小者民用,沒有空言。從前郭璞寫的《水經》有許多錯誤,所以他重作一部。這原本沒什么,但他認為酈道元的注為流連詞章沒有意義,這就代表了傳統的著書和讀書觀點。我讀書有限,在舊知識分子中,僅知王國維反對這種觀點,在早期研究歐洲哲學和教育的《靜安文集》中,他反對完全功利地讀書,認為文學、哲學、美育超過功利,培養人的精神世界,更為重要,國人的精神養成最缺少的就是這方面的教育。所以我以為可以功利地去讀書,也可以純粹為了愉快去閱讀,而后者才是讀書的本意。這本《簽名本叢考》,在我看來并不是一冊談史料的枯燥之書,而是有意思的隨筆,這也是我喜歡這本書的原因。

子善先生的這本書,所涉及的是新文學的部分,他是這方面的研究專家,所以寫的時候可以游刃有余,即所謂烹小鮮也,這也是這本書的閱讀價值不同于同類書的部分。另外一方面,他所寫的這些珍貴的舊版書,并不是來自于圖書館,而是自己辛苦搜集來的,如書中所說,其中有師友的饋贈,但更多的是從舊書店和書攤買回,以及拍賣競價所得,筆下流露出愛書的情懷,當是很自然的事。我讀知堂老人的文章,見他也時常評論書本的紙張美惡、刻工好壞,也曾買一冊絕版原本的《東京散策記》,雖然他已有兩冊叢書本。可見讀書成癖的人(知堂說他可以拿一冊語法書,愉快地消磨一個假期),可能多少終會喜歡上書本身。

書里所收的,多數是民國的初版本和當時的簽贈,很讓人羨慕。初版書一般都是經作者手訂,有他的想法、情感在里面,很不同于后來別人編排的版本,還可能保留獨有的信息。這樣的舊版若再留下手跡,就仿佛成為作者的一部分。我收集舊版書也并不是都想讀一遍,更多時候就是一點情懷而已,所以如果是名作者,特別是自己喜歡的作者,獲得他的舊版簽名本,在我是一件感到愉快的事。

書中的第一冊,是周作人簽贈林語堂的《陀螺》,經考證這本書是林氏1936年離開上海去美國,寄存在商務印書館的十大箱書之一,經過六十余年,在上世紀九十年代中期散出。周作人的日記中有送書的記載,而據作者言,同樣的書還存一冊簽贈章川島的。這是最有意思的部分,使得這本書有了自己的歷史。我喜歡讀周作人的書,熱衷搜購其舊版,得到他手簽的書也曾有幾次機會,但至今尚無一冊。

卞之琳的《三秋草》看了也覺得感慨,雖然基本沒怎么讀過新詩。這本詩集是沈從文幫他印成的,只印了三百冊,流傳稀少。作者在海王邨買到的時候,架上有全新的十幾冊,那時卞之琳先生還健在,所以請他在書上題的字。印數很少的書忽然成批出現在舊書店的架上,我也遇見過幾次,都是自印性質的書。在海王邨的中國書店見過十幾冊《霧凈集》(新舊詩合集,作者夏宇眾曾任北平師范大學國文系教授),在天津古籍書店見到有十幾冊查顯琳的詩集《上元月》,從中挑選了一冊有護封的精裝本;俞平伯自印的《遙夜閨思引》和《遙夜閨思引跋語》,為藏書者所熟知,當年流出的時候也是幾十冊出現在報國寺和潘家園地攤。但是時過境遷,后來再想買就不容易了。前年在網絡看見拍賣一冊《三秋草》(毛邊佳本),被一店主五千元買走,而后在自己的店里標售一萬二千,原也想或咬牙買之,但終歸是心疼錢,后來再翻看時竟已經“售罄”了。

《申酉小唱》(陸志韋著,1933年自印本),此前沒見過。文中所引季羨林的評論也是第一次知道。陸志韋的舊版書我有一冊《渡河》,他在《詩》刊(最早的新詩刊物,我存三冊)發表不少作品,是最早寫新詩的之一。這冊《申酉小唱》是沈從文代他簽贈孫大雨的,署為“甲辰代贈”。

以前的文學史著作中,沈從文為邊緣人物,我在書店中翻看《小說月報》的復印本,讀了他寫的短篇才注意,然后在北圖借過他的小說集《阿黑小史》。雖然對讀小說久已沒有興趣,但有他手跡的書還是很希望有一冊,最近這個愿望好不容易實現。網上書店買到開明版的《十日談》,為精裝大冊,有簽署為“某甲”,書名頁后還有方紀生題跋,跋中說編副刊《風雨談》時與沈先生朝夕相處,此為他的舊藏也。看簽字亦有章草味,應為不錯,雖然這不是簽在自己寫的書上,對我來說也已經足夠了。這冊書買來的時候破爛不堪(貴的還能接受),但已經被我修好,我個人的癖好就是精裝本里再有簽署,所以很對我的胃口。

附錄《簽名本和手稿:尚待發掘的寶庫》,是從史料學的角度談關于簽名本和手稿的研究,在現代文學研究中的作用。對這方面的學術研究我是外行,但書中所敘述的事件部分我喜歡讀,比如陳衡哲《小雨點》一篇,牽涉到新文學誰最早寫作品的問題。以前我知道陳衡哲為最早,不知在她之前還有李劼人和劉韻琴。看了書中所引胡適為《小雨點》新月初版本所寫的序(后來的版本刪掉了),和各種討論的理由,也同意作者的觀點,覺得胡適說的最有道理,因為陳衡哲是有意支持文學改良說,而用白話寫作的,其他兩位則未必是。若單論以白話寫小說,胡適有《中國白話小說史》一部,其歷史的追溯可是十分久遠。

就我所曾讀過的文學史而言,談到老舍皆列舉其《駱駝祥子》或《四世同堂》,單篇則是《月牙兒》《斷魂槍》等,并沒見有把《離婚》當作重要作品討論的。作者在老舍簽贈林語堂《離婚》的一篇中,通過史料指出老舍自己最滿意的作品是《離婚》(“可是我這回把幽默看住了”;“自這部小說起,我建立了自己的文字風格”),當年不少批評家也認為這本書寫得最好。誠然文學史家可以有自己的觀點,但作為一般的讀者,也可知一本文學史并不能涵括眾多史實,歷史乃是有血肉的。

作者對每一本書的來龍去脈,簽贈者和受贈者之間交往的描述和考證,以及經常出自己意的評論都是很有意思的部分。另外,頻繁地注明出處,雖然普通讀者可能會覺得繁瑣,但是有學術的嚴謹性和可信度,也是我所喜歡的。

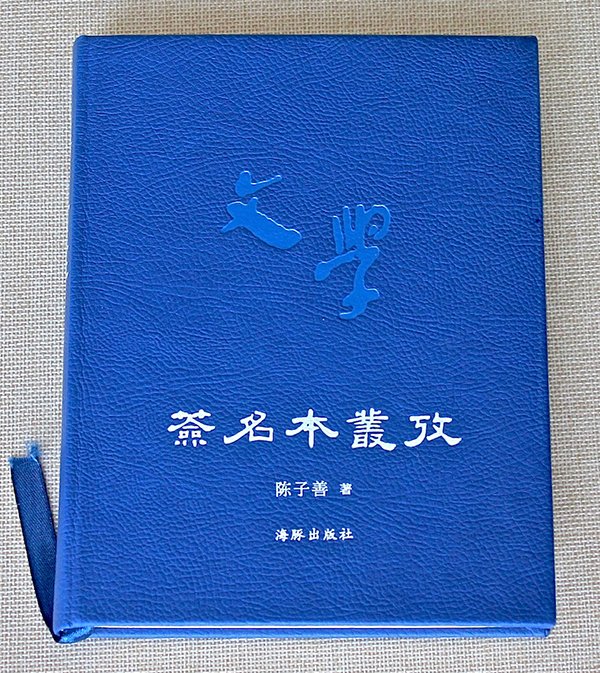

這一冊《簽名本叢考》出版社有普通本,另外還有八十冊為子善先生七十壽辰紀念的特制本,我得的是普通版的毛邊精裝本。在我看來印得已經相當精致,一是紙張好,二是裝訂講究。不喜歡的是,書名印得仿佛是用白漆臨時刷上去,還有就是作為書簽用的藍布條,我認為是個累贅,而且經常聯想到四卷本去。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司