- +1

文化中國行·溯江而上|不再“拼死吃河豚”

揚子江間頗多江鮮,其中,自帶神秘光環而又讓人愛恨交加的,大概莫過于河豚——概因河豚劇毒且味極鮮美,而有“拼死吃河豚”之諺,然而,這些現在似乎都已經成為歷史了。

澎湃新聞聯動長江經濟帶和長江沿線共13省(區、市)主要媒體,陸續推出“文化中國行|長江之歌”之《溯江而上》專題,從長江下游溯江而上,對長江沿岸的文化遺址、博物館、美術館、山水詩文、非遺、美食等進行報道。本文為“溯江散記”系列,所記為長江三鮮中的河豚、鰣魚、刀魚及其相關的飲食文化。

澎湃《文化中國行“溯江散記”》海報 點擊二維碼可進

揚中河豚札記

(1)

揚子江間頗多江鮮,其中,自帶神秘光環而又讓人愛恨交加的,大概莫過于河豚——概因河豚劇毒且味極鮮美,而有“拼死吃河豚”之諺。然而,這些似乎都已成為歷史了,如今,在四圍被江水環繞的揚中島,提及食河豚,似乎是再稀松平常不過的事兒,也不再有那么多提心吊膽、心驚肉跳了。

長江禁捕期十年,市場上真正的野生河豚幾乎絕跡,現在所食河豚,不再是清明桃花流水時節的“應時而食”,規模化人工養殖與改良魚飼料,使得毒性大為降低,且廚師去毒手段又愈加進化與細膩。據當地人言,揚中十多年來再沒有一起發生因食河豚中毒事件——河豚吃死人,于是終于一去不復返了。

從食物安全的角度看,這當然是好事。

然而,細想一下,卻又讓人不無悵然,河豚無毒,或少毒,還是真正的長江河豚嗎?

河豚有毒,方是正常,方是天然,方是原生態。

如今的揚中,僅河豚的人工養殖面積達2000多畝,年出產數量達到數百萬尾,河豚節消費即可達數十萬尾——此河豚當然已非彼河豚矣!

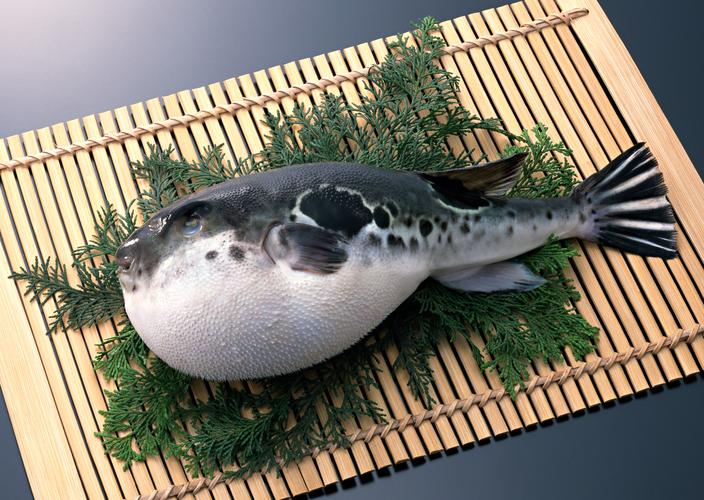

河豚

大毒方有大美——盡管其中隱藏著某種不可知的風險。

據說品嘗河豚的至高境界其實是略帶微毒,食畢上下唇有粘連感,且微微發麻,頭部略暈,身心恍惚,介于微毒又非毒之間,精神上的提心吊膽與口腹間的欲罷不能兼而有之,方稱完美,方稱至味。

或許,品嘗河豚的歷史,劇毒和美味,危險與口福,正是一部關于誘惑與禁忌,以及突破誘惑與禁忌的歷史。

錄一段二十多年前在揚州江濱食河豚的的文字,讀之漸行漸遠,已成往事:

那天應友人之邀專程去江濱一家飯店吃河豚,那是一家叫作天地酒店的飯店,廚師事先嘗過,河豚燒得是真好,是用黃花菜的嫩頭兒襯的底,油油的嫩綠上臥著黑而圓的河豚(只有正宗的野生河豚才可以用黃花菜相配的,家養的河豚只配與肉筍共燒),到底忍不住受了這勾引,破天荒地吃了好幾筷子——可能是打了預防針的緣故,一顆心到底放下了,于是那幾口感覺也就分外的鮮美,肥、細、嫩,都感覺到了,河豚吃完了,余味仍自不絕如縷,口中又鮮又綿,最后竟如老食客一般舀起湯汁泡飯——這頓特色宴席給我印象也是最深的。但也就在三天前,卻聽說那個飯店出了事,有十多個人在那里吃河豚,最后竟都去了醫院,有一個還生死未卜,回來和家人說起這事,心里不由又戰戰驚驚——躺在沙發上捂著胸口直拍, “命大福大……”

(2)

甲辰初冬與容翁徐俊、趙珩、水公、陸灝等同行揚中,老饕珩公言:過去食河豚,每人面前須放一枚銅錢幣,意即自己自愿吃,與主人無關,因其有風險也。

飲食文化學者趙珩速寫像。 顧村言 圖

此次揚中之行,有幸食河豚兩次,一紅燒,一白汁,當然再未放過一枚銅幣——也沒有銅幣,甚至,紙幣都沒有了,或者,各自把手機的付款碼打開放在桌上,倒也不失當代食河豚新風?

若真有此風,惟同行的陸灝不需打開支付碼,因為面對河豚的誘惑,他一直毅然決然,堅決不動筷子,定力可見。

主客皆知,此河豚早非歷史煙云里的長江河豚,河豚身上的光環早已消逝不再,大王不動筷子,卻并非如此,他的理由平常得很:“從來不吃沒有吃過的東西。”

想想也是,其實平常之物即足供口腹,人生何必要面對那么多的誘惑與不可知?

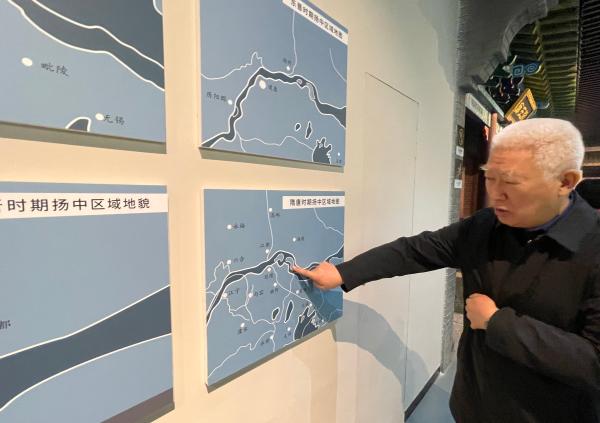

徐俊導覽揚中博物館

(3)

揚中之行,容翁精心安排,得訪他也從未踏足過的無人島雷公島,印象尤深者,卻是車窗外一掠而過的江畔葦叢,蕭瑟一片,映著曠遠的長江,大片留白,純然的水墨,若有仙氣焉。

雷公島江畔

得嘗雷公島土菜,土雞、土羊、土鵝,以及青菜、水芹、玉米、花生等,還有后來眾人爭購的雷公島大米,皆平常之物,然而其味之佳,又皆妙不可言,可遇而不可求,即便老饕如珩公,亦大贊之。

其實,平常之物更存真味,又何輸河豚?!

(4)

對于地處揚子江中的揚中島民來說,數百年來,河豚其實仍只是應時而食的家常食物。

揚中博物館的展品與文獻記載著這里的江畔,家家燒河豚,村村有高手,靠江吃江,摸索了一整食河豚去毒素的秘籍,“撣塵掃灶燒河豚”、“拼洗吃河豚”、“數數殺河豚”或熬肝油提鮮,或水煮乳成,或小?悶煮,或鐵鍋煨成……

——對比在日本東京吃過的河豚刺身,華美燦爛,如夢如幻,總感覺隔膜得很,其實向往的倒是柴火老灶鐵鍋燒河豚的鄉野質樸燒法,卻一直無緣得見,無緣得嘗,直為憾事。

(5)

河豚幾乎成了揚中的代言形象。

揚中西沙島上建有一個河豚形狀的塔樓,被稱為河豚塔,是當地的地標,耗資頗巨,設計為一條金光燦燦、躍出水面的巨型大河豚;揚中街頭,公交站臺,河豚形象更是觸目皆是,有的如氣泡一般,乍看萌萌的——這其實是河豚魚生氣發怒時的樣子。

河豚一感受被侵犯就鼓氣發怒,故氣泡魚亦是其別名之一,古代除以鯸、鲀名之,也有嗔魚之名,嗔者,怒也,北宋張詠有《鯸鮧魚賦》,記有“太平甲申歲,余知邑罷歸,浮江而北。有若覆甌者漾于中流,移晷不滅。舟人曰:‘此嗔魚也。觸物即怒,多為鴟鳥所食’……偶物一觸,厥怒四起。膨欲裂腹,不顧天地,浮于水上,半日未已”。

宋代沈括在《補筆談》中,記有宋代因河豚嗔怒而“觸柵”捕撈法:“截流為柵,待群魚大下之時,小拔去柵,使隨流而下,日暮猥至,自相排整。或觸柵則怒,而腹鼓,浮于水上,漁人乃接取之。”

宰殺河豚

河豚生性膽小而貪婪,且又易嗔,易癡,想起佛家稱貪嗔癡為三毒,使人沉淪于生死輪回,是為惡根源。

河豚之毒,對應貪嗔癡,其來有自乎?

(6)

南宋溫州人陳傅良曾作《戒河豚賦》,當然不是沒有道理:“余叔氏食河豚以死,余甚悲其能殺人。吾邦人嗜之尤切他魚,余嘗怪問焉,曰:‘以其柔滑且甘也。嗚呼!天下之以柔且甘殺人者,不有大于河豚者哉!”

但對比東坡的態度,到底少了些人生的趣味與曠達處——對河豚之味,東坡有“直那一死”之說,這大概是“拼死吃河豚”的緣起:“子瞻在資善堂,嘗與人談河豚之美者,云:‘也直那一死。’其美可知。”(宋代胡仔《苕溪漁隱叢話后集》)

烹制河豚的方法頗多,其中,紅燒、白汁是揚中、江陰、靖江一帶常見的做法。

紅燒法,色澤紅亮,肥而不膩、口感嫩滑,味鮮甜醇厚而富層次。

白汁法,肉極細嫩,湯汁濃郁,白皙若乳,別有鮮美處……

無論紅燒還是白汁,對于真正的野生河豚,最高的禮遇其實是配以新嫩的秧草:最時鮮清新的春蔬,襯著河豚的豐腴,質樸簡單,卻鮮美不可方物。

秧草燒河豚 揚中博物館 圖

然而考之典籍,宋人筆記中,烹制河豚,蔞蒿、荻芽卻是必備的輔料,宋代《倦游雜錄》載:“暮春柳花飛,此魚大肥,江淮人以為時珍,更相贈遺,臠其肉,雜蔞蒿、荻芽,瀹而為羹”。怪不得東坡詩句因“蔞蒿滿地蘆芽短”而嘆“正是河豚欲上時”——然而,這樣的古法在當下似已不存。

(7)

以河豚二字入詩,似乎始見于宋代。

最有名的,當然是東坡的《惠崇春江晚景》,作詩如畫,其實是虛寫河豚,至于實寫河豚,倒是梅堯臣的《范饒州坐中客語食河豚魚》,可見梅公真是老饕,“梅河豚”之名并不虛傳:

春洲生荻芽,春岸飛楊花。

河豚當是時,貴不數魚蝦。

其狀已可怪,其毒亦莫加。

忿腹若封豕,怒目猶吳蛙。

庖煎茍失所,入喉為鏌铘。

若此喪軀體,何須資齒牙。

持問南方人,黨護復矜誇。

皆言美無度,誰謂死如麻。……

首句“春洲生荻芽,春岸飛楊花”與東坡的詩句一樣,其實道明了對河豚的“應時而食”,楊花飛時,江南春里,好食河豚。

歐陽修《六一詩話》對此評有:“河豚常出于春暮,群游水上,食絮而肥。南人多與荻芽為羹,云最美。故知詩者只破題兩句,已道盡河豚好處。此詩作于樽俎之間,筆力雄贍,頃刻而成,堪稱絕唱。”

群魚圖(局部) 顧村言 圖

甲辰冬記于海上

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司